床垫材料支撑性能评价

2016-05-24邱江元戴晓群

邱江元,李 瑾,戴晓群,2

(1.苏州大学纺织与服装工程学院,江苏 苏州 215006;2.南通苏州大学纺织研究院,江苏 南通 226018)

床垫材料支撑性能评价

邱江元1,李瑾1,戴晓群1,2

(1.苏州大学纺织与服装工程学院,江苏 苏州 215006;2.南通苏州大学纺织研究院,江苏 南通 226018)

摘要:床垫与人体的接触状态及支撑效果,会影响人体感知舒适性并进一步影响睡眠质量,对长期卧床的患者更可能是引起压疮的直接原因。对床垫材料的支撑性能的评价至关重要。选择6种典型的床垫材料,对它们进行了厚度压缩测试和床垫与人体接触体压分布测试。通过压强、压缩厚度曲线,结合床垫的人体体压分布测试结果,实现对人体与床垫接触压陷深度的预测,进而综合评价床垫材料的支撑效果。

关键词:床垫材料;体压分布;厚度压缩测试;压陷

床垫与人体的接触状态,会影响人体感知舒适性并进一步影响睡眠质量,对长期卧床的患者更可能是引起压疮的直接原因。1998年Peter和Avalino[1]使用人体体压测试和舒适性主观评价对床垫进行了研究,结果显示,所测床垫比不可压缩的木板表面具有更好的舒适性。1988年Shelton[2]综合平均压力平均值时,压力峰值、压力峰值量级等因素,通过大量数据分析提出了压力指数(Pindex),并通过与床垫减压测试效果对比,表现出了很好的一致性。2000年Defloor[3]对不同睡觉姿态对床垫压力的影响进行了研究,研究表明30°半坐卧位和俯卧位对床垫接触面压力最小,而90°侧卧位对床垫的压力最大,其中还发现,所使用的标准海绵床垫减少了20%至30%的界面压力。2000年Bader[4]对睡眠质量和床表面硬度之间的关系进行了研究,发现能更好适应偏软床垫的人比更好适应偏硬床垫的人多。2010年Jacobson等[5]对有轻度腰背疼痛或僵硬的患者进行了研究,研究认为,睡眠时人体接触界面对睡眠质量有影响,更换中等硬度的床垫能改善睡眠不适,缓解患者腰背疼痛和僵硬。

近些年来,我国学者也加大对床垫的研究,主体仍表现在床垫舒适性、睡眠质量与床垫厚度、材料性能等之间的关系。2009年李莉等[6-7]通过改变床垫表层海绵厚度,对人体进行体压分布指标测量,综合主客观分析,发现海绵厚度对床垫舒适性有重要影响。2010年又选用不同类型的海绵床垫, 分析比较了海绵类型对人体总体以及各局部舒适度的影响。2014年侯建军[8]在研究床垫材料对人体仰卧体压分部特性影响时发现,床垫与人体接触面积大,长时间接触容易导致人体疲劳。

由上可见,对床垫的研究主要在于压力分布的测试,也局限于某些材料。对床垫材料支撑效果的客观评价方法比较鲜见。本文选择6种典型的床垫材料,对它们进行了厚度方向的压缩测试和人体体压分布测试,并通过结合两方面的测试结果实现对人体在床垫表面的压陷深度的预测,进一步判断床垫材料的支撑效果。

1实验方法

本文选取一名健康女大学生进行测试,受试者无肌肉骨骼疾病史,年龄24岁,身高165 cm,体重55 kg。本实验选取的材料分别为普通海绵,记忆海绵,立绵,两种不同密度的喷胶绵和3D材料,材料特征参数如表1所示。

表1 床垫材料密度和厚度

床垫材料压缩性能测试采用美国Instron-3365材料试验机,该设备主要用于材料的拉伸性能测试。为测试床垫材料的压缩性能,一对特制的10cm×10cm方形铁板分别被附接在上下夹头上,实现压缩测试。将床垫材料裁剪成直径6.6mm的圆柱,置于下部测试板上,上部铁板缓慢向下压缩床垫材料,至厚度为5mm时停止压缩,记录从刚开始压缩至实验结束过程中的压力。

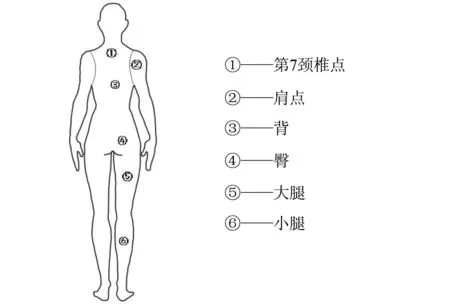

体压分布测试选用日本AMI公司的着装舒适性测试系统。该设备采用气囊式压力传感器,测试时每隔0.1s采集一个数据。体压分布测试选择第7颈椎点、肩点、背、腿部、大腿和小腿6个部位进行测试,在各测试点分别贴上直径20mm的气囊传感器。测试者平躺于床垫上,当压力数据趋于稳定后,记录数据2min。

图1 体压测试点分布

2结果与分析

2.1材料压缩性能

图2 压强随压缩厚度变化曲线

从图2中可以看出,压强-压缩厚度曲线可分成三类:

(1)立绵与3D材料基本呈直线上升,反映出线弹性变形,随压缩量增加压强急剧增加,表明材料不易被压缩。

(2)两种海绵(普通海绵和记忆海绵)呈现反S形,在起始较小的压缩范围(2~3mm)内,随压缩量增加压强急剧上升,表现出线弹性变形;其后在较长的一段压缩范围(3~20mm)内,随压缩量增加压强缓慢上升,呈现出材料的屈服性能;此后随着压缩,压强又呈现出比较急剧的上升。

(3)两种喷胶绵随着压缩增加呈现比较平缓的曲线上升,反映出典型的粘弹性变形。

2.2体压分布

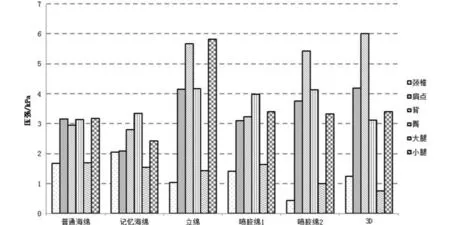

图3 各种床垫材料上体压分布

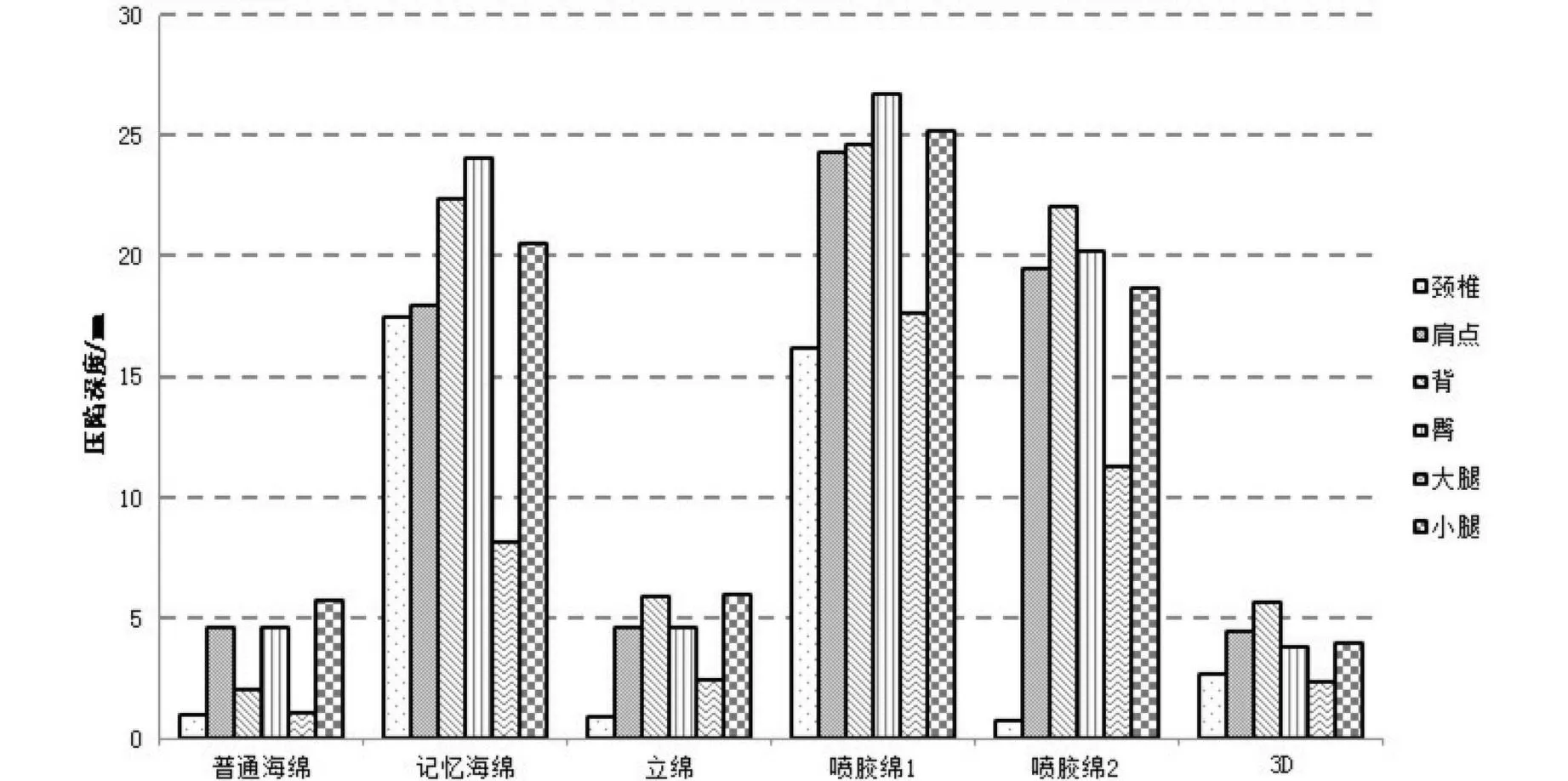

图4 人体与床垫接触压陷深度预测

受试者不同测试部位在不同床垫材料的接触压力分布情况如图3。从图中可以发现:

(1)就不同部位压力大小分布来看,肩部、背部、臀部和小腿压力明显高于其它部位,可以反映这些部位为主要承压部位。

(2)从不同床垫材料的接触压力来看,立绵、喷胶绵2以及3D材料在承压部位压力明显比其它材料大,最大值甚至高于临床医学上认为的阻断皮肤及皮下软组织血流导致压疮的临界值[9]4.27kPa(32mmHg)。

(3)立绵、喷胶绵2和3D材料的压力最大和最小值的差异远大于其它材料,相比较而言,另外三种材料的压力分布在各部位间更均匀。进而可以推知,普通海绵、记忆海绵以及喷胶绵1的接触承压面积更大。

2.3人体与床垫接触压陷深度预测

人体与床垫接触时的压陷深度,不仅会影响学者们长期研究的人体与床垫的有效接触面积、接触压力变化、舒适性和疲劳程度等问题,也与企业设计床垫时材料厚度成本考虑有着密切关系。通过分析床垫材料的力学性能测试的压力-压缩量曲线和床垫人体体压分布测试结果,能很好的预测出人体与床垫的接触压陷深度,见图4。

从图4人体与床垫接触压陷深度预测可以看到:

(1)记忆海绵和两种喷胶绵的预测压陷深度远比立绵、普通海绵以及3D材料的大,主要承压部位压陷深度都超过了15mm。这种大程度的压陷会导致平躺的人体躯干部位不再呈直线,除了垂直于接触面的压力外,还会产生平行于接触面的剪切力。有研究表明[10]这种剪切力对人体皮肤等软组织内血流阻断作用更大。这应该也是许多研究中发现太软的床垫材料比较容易导致人体疲劳感觉的原因。

(2)立绵和3D材料虽然压陷深度很小,但是接触压力都很大,主要承压部位压力都接近或高于临界值4.27kPa,长期躺卧会导致血流阻断,有产生压疮的风险。

(3) 普通海绵的预测压陷深度很小(各测试部位基本都低于5mm),同时压力分布比较均匀,数值也远低于4.27kPa。综合看来,属于身体支撑效果比较好,同时压迫舒适性也比较好的材料。

3结论

通过床垫材料压缩性能测试和床垫体压分布测试可以得出以下结论。

(1)人体平躺于床垫时,所测部位中,肩部、背部、臀部和小腿为主要的承压部位。

(2)通过床垫材料力学性能测试和床垫人体体压分布测试可以实现对人体与床垫接触压陷深度的预测。

(3)六种床垫材料中,普通海绵属于身体支撑效果较好,同时压迫舒适性也比较好的材料。

参考文献:

[1]Peter B, Avalino F. Mattress evaluation-assessment of contact pressure, comfort and discomfort[J]. Applied Ergonomics, 1998, 29(1): 35-39.

[2]Frederick S. Full-body interface pressure testing as a method for performance evaluation of clinical support surfaces[J]. Applied Ergonomics, 1988, 29(6): 491-497.

[3]Tom D. The effect of position and mattress on interface pressure[J]. Applied Nursing Research, 2000, 13(1): 2-11.

[4]Gaby GB, Sten E. The influence of bed firmness on sleep quality[J]. Applied Ergonomics, 2000, 31: 487-497.

[5]Bert HJ, Ali B, Guy D, Angela S, et al. Effect of prescribed sleep surfaces on back pain and sleep quality in patients diagnosed with low back and shoulder pain[J]. Applied Ergonomics,2010, 42: 91-97.

[6]李莉,申利明,周敏.基于体压分布的海绵厚度对床垫舒适性影响[J].西北林学院学报,2009, 24(6):150-153.

[7]李莉.基于人体工程学的海绵类型软床垫舒适性研究[J].西北林学院学报,2010,25(3):179-181.

[8]侯建军.基于人体工程学的不同床垫材料对人体影响分析[J].南京工程学院学报,2014, 12(3):14-18.

[9] 郑樱,周红俊,刘根林,等.压疮的预防和治疗[J].中国康复理论与实践,2003, 9(4):237-238.

[10]Jiricka M, Ryan P, Carvalho M, et al. Pressure ulcer risk factors in an ICU population[J]. American journal of respiratory and critical care medicine, 1955, 4(5): 361-367.

收稿日期:2015-12-08