晚清海关《中国救生船》与东西洋红船情结*

2016-05-23蓝勇刘静

蓝 勇 刘 静

晚清海关《中国救生船》与东西洋红船情结*

蓝勇刘静

[摘要]晚清海关编制的《中国救生船》是有关中国清代内河水上救生情况调查说明文献,也是相关规章文献的集大成者,远比同时期国内有关记载详明完善。从晚清旧海关《中国救生船》一书到近代西方人捐资营造红船,从西方人、日本人有关中国帆船研究著作中红船记载到长江上游游记中对红船的详细描述,可以看出近代西方人、日本人对于中国长江救生体系的关注远远超过我们自己,存在一种特殊的红船情结。透过这种情结,我们发现了那个时代国人价值取向的扭曲和生境的艰难。

[关键词]救生中国救生船红船情结

*本文系国家社会科学基金项目“清代中国内河公益慈善救捞研究”(11BZS063)的阶段性成果。

应该说,近代以来,国人对慈善救生体系的关心我们是完全可以理解的,但我们对晚清西方人、日本人对中国该项慈善事业的关注就多了一些疑惑,也因此使我们对近代西方列强经济渗透中国的客观历史过程的认知又多了一点矛盾和一些纠结。这里我们要从中国旧海关编印出版的《中国救生船》说起。

这些年来,在对清代中国救生红船研究的过程中,我们深感研究史料的缺乏和分散,除了清末民初编印的《峡江救生船志》、《岳州救生局志》、《辰州府救生局总记》、《衡山救生局志》等区域性数据外,其他都散见于各种地方志、档案、善堂章程、游记之中,没有专门的总结性文献传世。不过,近来我们发现,美国哈佛大学图书馆收藏的中国旧海关档案出版物系列中的第18辑《中国救生船》(Chinese life-boats,etc)对清末中国内河救生档案的汇集可谓有集大成之功,为我们研究清代中国内河救生系统提供了较为系统详实的材料。[1]

一

Chinese life-boats,etc由当时的海关总税务司在上海出版,出版人为凯莉(kelly)和沃尔什(walsh),只限于上海、香港、横滨、新加坡销售,出版于1893年。该书实际上是针对海关总税务司下达的578号“对沉船救生组织和救生财产的调查”公文而向海关总税务司罗伯特·赫德(Robert Hart)汇报的汇总文本。《中国救生船》分成两大部分,一部分是1892年7—12月间各地海关用英文向海关总税务司汇报的各分海关范围内的救生事业发展情况的汇总,一部分为附录收集的各种中文的有关救生章程、制度文本、奏折等。

具体来说,第一部分包括牛庄、天津、烟台、重庆、宜昌、汉口、九江、芜湖、镇江、京口、上海、宁波、温州,福建福州、淡水、台南、厦门、基隆,广东汕头、广州、琼州、北海等地救生情况的汇报,其中也穿插着部分各地救生章程的节选,全用英文撰写。

汇报先刊出了1892年11月14日清代海关总税务司主管杜维鲁(E.B.Drew)在收集了大量上报材料后提出的8个疑点,实际就是调查的要点。然后是全书总结汇报的“各港口回信的摘要”,是对这次系统调查各分税关救生事业情况的总体认知,也是对晚清中国水上救生事业的一个高度概括:

从提供的回信来看,1876年发行并经法令批准的在船遇难时需救生和保护财产的总规定(现在包含在这份报告中的中国附件1)在当局的通知和指导下已经广泛传播于各个海运港口;但中国海岸沿线还没有救生船或救助网站的建立,只有从来自广州的回信中有一个例外(见63页),但没有提到其位置。

长江上维持着一个有效的救生船服务,它从重庆府一直延伸到位于河口的江阴,对其概括如下:

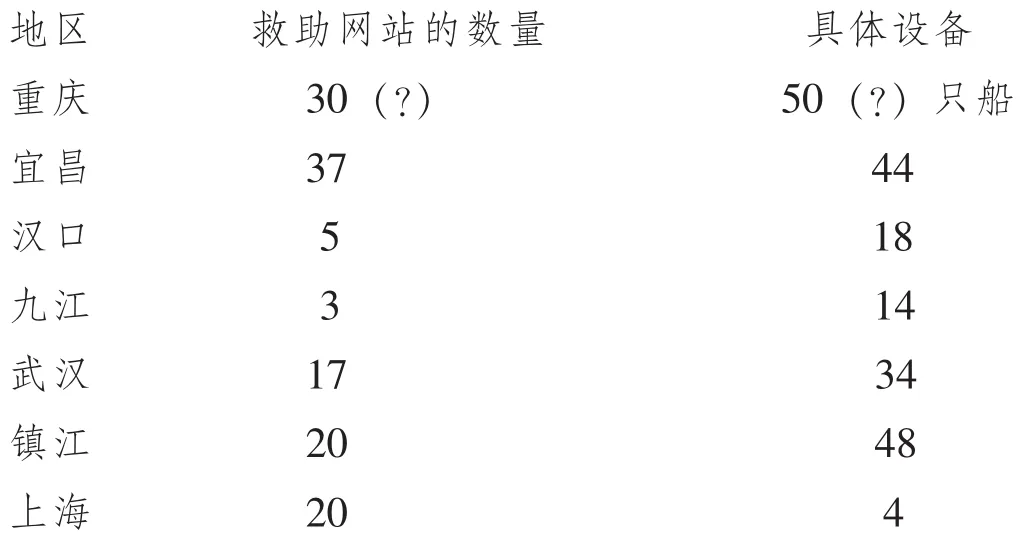

地区 救助网站的数量 具体设备重庆 30(?) 50(?)只船宜昌 37 44汉口 5 18九江 3 14武汉 17 34镇江 20 48上海 20 4

整个长江流域的救生服务都是靠各种慈善团体的资金维持的,但在长江上游的川东,政府也建立了救生船和救助网站。

海关督查统计局

上海,1893年3月10日清代还没有对整个中国水上救生体系的系统调查,《峡江救生船志》仅涉及长江三峡地区的情况,湖南的几部救生局志也仅是小区域的数据汇编,故这项调查具有重要的意义和价值。

第一份调查汇报是1892年7月8日辽宁营口牛庄海关的,报告表明当地没有任何救生船和救生点,故无任何救生统计。

第二份调查汇报是1892年9月16日天津海关的,报告显示当地没有任何救生船和救生点,故无任何救生统计,只是表示如果有海事失吉,地方地保会向地区官员汇报。

第三份调查汇报是1892年8月12日烟台海关的,调查只是将1888年的一份山东海上救助规则进行了陈述。规则中对救助起人员后奖励的比例有详细的规定,但汇报者自己也认为只是一种“存在于理论”上的事情。调查谈到虽然区域内没有专门的救助船和救助点,但荣成县的各种官民船在海难后都可参加救生。

第四份调查汇报是1892年10月6日重庆海关的,是所有汇报中相对较为详明的一个调查汇报。汇报首先总结出7点:1.长江流经的川东地区,其地方长官对于船失事和救人有专门的职责和指令。2.政府和其他救生船服务的规则形成了附件1。他们提供的信息可解决您提到的第5个和第8个疑问。3.和救生服务相关的网站有9个,网站的名称与位置在附带的草图之中。4.救助网站的维持资金由新厘金税收部门从财政盈余中支付。5.附件2是一个统计资料,统计的是最近7年从河中营救的生命和打捞的死尸。6.在附件3“谈论的重庆救生船和救生服务”中,第三助理Von Rosthorn先生在遇到困难时,在慈善机构的赞助下非常努力地保护了遇难船上的生命和财产。7.在提供的中国附件中还有一个文本,这个文本的内容有:“政府救生船服务的规则”;至善堂、体仁堂及拯溺堂的规则;由前任重庆长官恒、巴县现任地方长官周发行的一些布告;与救生相关的奖励、货船服务的规则及水保甲的职责。

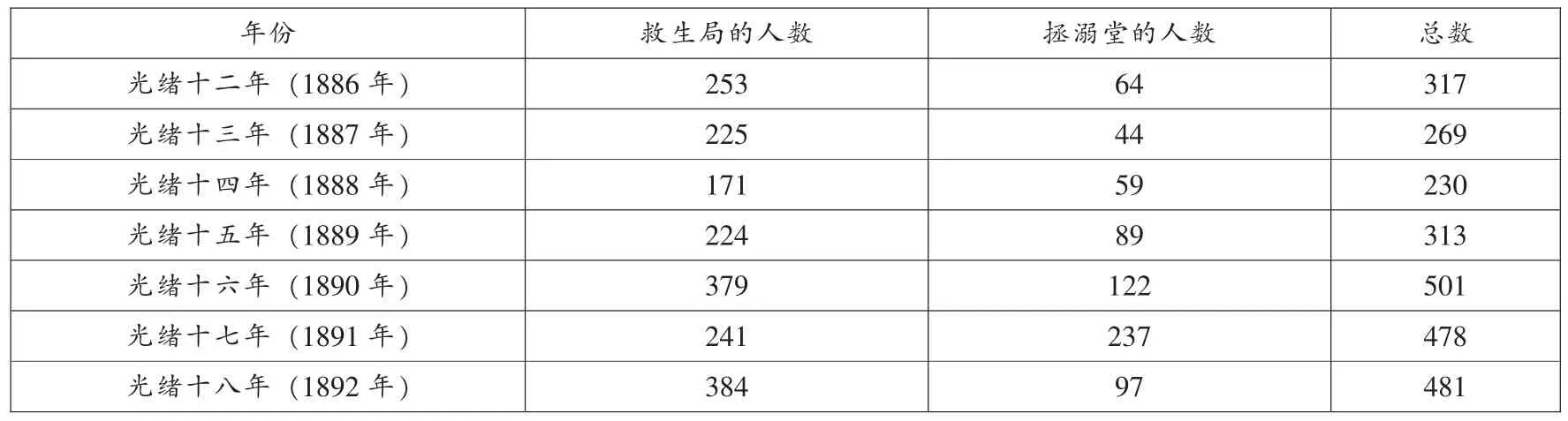

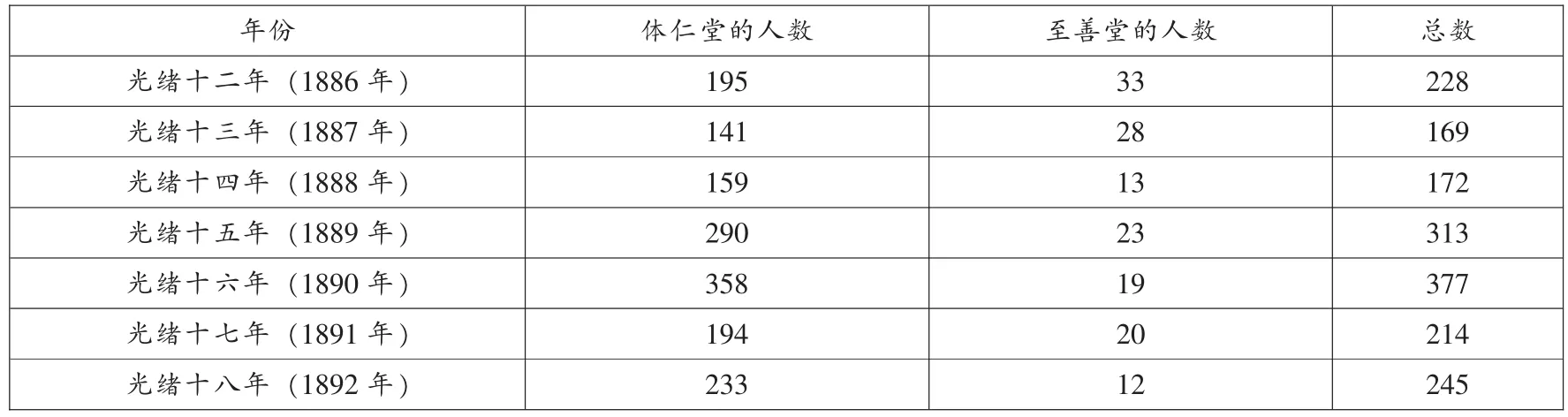

汇报附了三个附件,一是英文版的光绪七年(1881年)制定的“川东官设救生船章程”和同治五年(1866年)的“体仁堂救助章程”,二是关于光绪十二年至十八年救生局、拯溺堂、体仁堂和至善堂救生情况的统计,三是对重庆海关管辖范围内各种救生机构发展历史和现状的详细调查。以下是附件2中的救生统计情况:

1. 1886—1892年从河中救助的人数统计

2. 1886—1892年从河中捞取并埋葬了的人数统计

汇报中附件2的统计尤为珍贵,因我们以前并没有看到过一个有关重庆地区红船救生捞救情况的系统统计数据,更多的是档案中具体个案的情况。笔者曾在《清代长江红船救生的地位和效果研究》、《清代长江救生红船的公益性与官办体系的衰败》等文章中根据清代巴县档案、内阁大库档案中的个案进行了统计,但资料可能并不全面,[2]故本统计为我们全面了解当时巴县的红船救生情况有极大的帮助。

第五份调查汇报是1892年10月28日宜昌海关的报告,对宜昌海关管辖区内的红船救生的发展历程作了简明的回顾,谈及了忠恕堂、培元堂及政府机构救生红船事业的发展,特别是谈到宜昌总兵罗缙绅、四川总督丁宝桢等的贡献。其中特别提到《峡江救生船志》、《行川必要》等有关救生、航船图籍,尤其对维持红船救生的经费来源、水手报酬、红船设置地点等有详细的记载。

第六份调查汇报是1892年7月22日汉口海关的报告,主要汇报了汉口的敦本堂、济生堂的救护情况,谈到政府没有具体参加组织有关救护,只是接受民间善会报告的复本。汇报还谈到敦本堂资金来源、装备情况、规章制度、17年间的救护业迹、救援人员报酬等情况。

第七份调查汇报是1892年8月17日九江海关的报告,主要汇报了九江义渡兼救生局管理的湖口、华阳镇救生船情况,谈到九江救生组织完全是由民间捐资,主要是由社会组织管理,但湖口镇政府也参加管理,华阳镇则由政府与民间社会共同管理。报告对救生的报酬、救护业绩有汇报,并对鄱阳湖和安庆的救生情况有所介绍。

第八份调查汇报是1892年9月5日芜湖海关的报告,谈到芜湖海关管辖内的南京、当涂、芜湖、采石矶、安庆等地救生组织主要由政府全面管理,并由政府提供资金支持,后又用列表的形式汇报了常宁县、镇江、芜湖、当涂、和县、繁昌县、铜陵县、通城县、怀宁县救生组织的经费来源、总额、设备和人员情况等。

第九份调查汇报是1892年9月26日镇江海关的报告,报告对南京以东地区的救生章程情况进行了全面介绍,用列表形式汇报了南京、京口、焦山、江阴等地的20多个救生网站情况,汇报了这些地方的救生点的经费主要来自民间捐资,来源多样,情况复杂。报告首先介绍了康熙四十七年(1708年)创立的京口救生会的发展历程,特别是谈到经费来源、救人报酬、太平天国影响等事项。然后汇报了金陵救生局、焦山救生局的具体情况,特别是谈到焦山救生局经费官拨的性质,其六项经费中,除租赁土地、商铺出租收入外,其他来源于道台划拨、运河堤防专款、盐局拨款、木材税、大米税,故官办特征明显。尤为珍贵的是汇报谈到了许多救生船上的细节,如船上为获救人员准备的衣物、食物、药品等,细到船工水手请假条例,成为我们研究清代救生事业难得的资料。同时,汇报中还有1889年到1891年三年间具体的救护业迹情况表、救生奖励发放情况表。汇报最后附录了南京、镇江、京口、焦山救生局章程,对于我们从制度层面了解清代内河救生事业提供了帮助。如南京章程中对于不同气候条件救生奖励的差异规定、对打捞无名尸身坟坑规格的标准,镇江章程中对不同天气条件下救生奖励的差异和内港与江面捞尸的区别,京口章程中对于各种玩忽职守的惩罚规定,焦山章程中对于水手的作息制度规定等等,在今天的研究中都有相当大的价值。

第十份调查汇报是1892年9月22日上海海关的汇报,汇报中主要谈到上海附近并没有设立专门的救生会组织,但由政府负责组织救生,由道台负责管理救生事务,并公布有专门的18项救生细则,装备有汽艇、舢板、小舢板、家用船。汇报附录了同治十年(1871年)上海道台涂宗瀛签发的救生船规则,其中明确记载经费是由捕盗局和各民间善堂共同负责。

汇报最后是关于对浙江宁波、温州,福建福州、淡水、台南、厦门、基隆,广东汕头、广州、琼州、北海等地的情况汇报。总的来看,这些地区都没有正式建立专门的水上救生制度和救生组织、救生点,但在许多地区政府一再申令地方重视海上救生,一旦遇到失事,政府和民间力量也会尽可能施救。

二

《中国救生船》第二大部分为各海关收集的中文的救生章程、条规、奏折、告示等,计有:山东沿海保护失事船只章程分别准驳缮具清单(光绪十八年)、川东官设救生船章程(光绪七年)、至善堂救生条规(同治五年)、体仁堂救生条规(同治九年)、拯溺堂规条(后附有道光年间重庆府知府恒昌告示、光绪年间巴县知县周兆庆的告示)、光绪十八年敦本堂账目清单、敦本堂碑记(道光十九年)、敦本堂晴川阁救生正局金口、护国寺分局节略、敦本堂晴川阁救生局条规、华阳镇救生局章程、官设救生红船救生章程、金陵救生局嘉庆二十五年碑示规条、金陵救生局同治四年续拟章程、金陵救生局同治五年续议规条、重兴芜湖大江救生局章程(光绪十五年)、皖江大通宪核新设救生红船义渡摆江各章程、三江口义渡章程碑记、大江口救生红船章程碑记、老洲头义渡章程碑记、土桥义渡章程碑记、桐城县枞阳三江口戚家矶救生局章程、三江口戚矶重兴救生拯溺挂缆设渡规条、皖省体仁救生二局增减新旧章程、访闻太平府当涂县东梁山救生局事宜、访闻和州西梁山救生船事、金陵救生局章程、江阴救生局酌改条规、京口救生会章程、焦山救生局章程、道宪颁发章程18条、沿海保护失事船只章程、山东沿海保护失事船只章程敬缮清单、本道示禁沿海渔民乘危拆抢告示、钞录总理衙门奏请通行闽抚丁日昌所定救护人船遇险章程、前台湾巡抚部院刘告示、再行发刊晓谕事案、计开救护章程五条等。

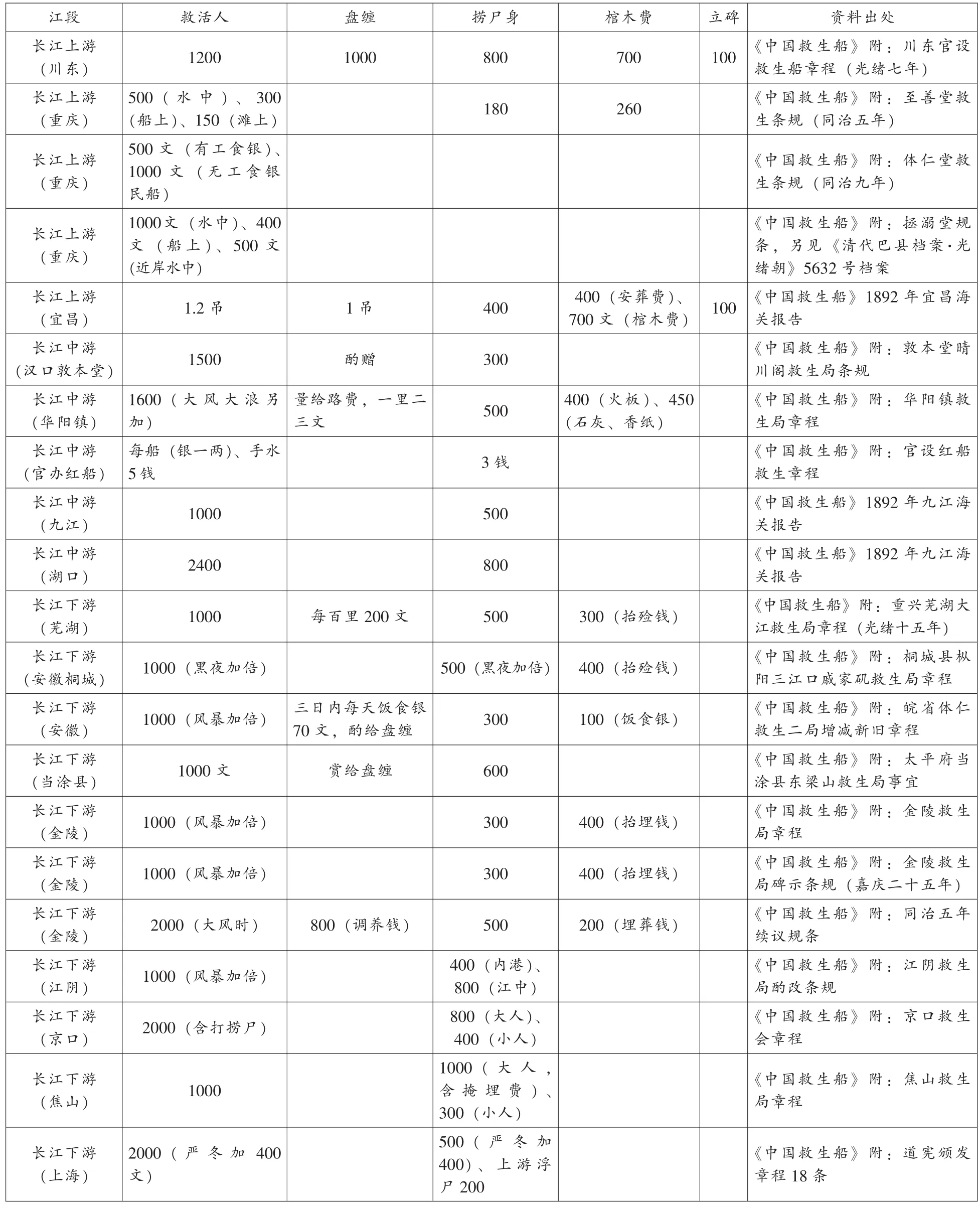

可以说,《中国救生船》第二部分是有关中国清代水上救生规章文献的集大成者,为我们今天研究中国清代水上救护事业留下了宝贵的文献资料。以前我们曾在光绪年间的两个版本的《峡江救船志》中发现了大量的史料,《岳州救生局志》、《辰州府救生局总记》、《衡山救生局志》也留有其区域内的相关数据;在“清代巴县档案”、“内阁大库档案”中发现不少资料,也涉及一些救生章程;另外余治《得一录》和一些地方志中也偶有涉及。但像《中国救生船》如此全面系统的救生材料显然是以前我们发现的文献中所没有的。特别是以前的大量资料都是长江上游峡江地区为多,长江中下游的资料相对较少,使我们对整个清代中国的救生情况的认知极不全面,而《中国救生船》为我们全面了解清代中国内河救生提供了条件。如我们可以从下表中的不同地区救护奖励中看出各地的差异。

《中国救生船》所列长江流域各段救生捞浮奖励报酬表

以前我们从《峡江救生船志》、《巫山县志》等文献中,已经发现长江上游救生捞浮奖励报酬标准,如《峡江救生船志》记载救获一人发路费1000文,赏水手1000文,捞浮尸一具,赏水手掩埋钱800文,给棺木一具,约值700文,另给100文刻石碑。[3]光绪《巫山县志》也记载要给救起人路费,赏水手1400文,捞浮尸一具赏水手1000文,给棺木和立碑。[4]我们通过《清代巴县档案》中记载的救生赏钱个案证明,救起一人赏钱1200文、捞尸身一具赏掩埋钱800文、立碑费100文,是在长江上游救生实践中普遍兑现了的。[5]英国人立德也对此感兴趣,专门记载了救起一人给水手赏钱1000文,捞尸一具给水手800文。[6]《北华捷报》在报导中也谈到峡江救生红船捞一具尸体奖励800铜钱,救活一人奖励1000铜钱。[7]对于湖南地区,《辰州府救生局总记》则记载,救活一人赏钱100文,捞尸一具赏钱600文,安埋钱500文。[8]《岳州救生局志》中也谈到救生船救一人赏钱600文,而渔船则为800文,捞浮尸送局为200—400文。[9]不过,以前我们对长江中下游的救生赏钱标准并没有全面了解。通过《中国救生船》梳理出的报酬表,使我们对清代中国水上救生体系中救助奖励体系有了更全面的认知,为我们进一步研究各地赏钱的差异提供了样本。

同时,我们也注意到,《中国救生船》一书中对于清代各地救生组织的经费来源、管理人员薪俸、水手工食银报酬、救助效果的记载也相当详明,显现了在整个官办民办救生体系中各地的差异。虽然《中国救生船》也有一些缺陷,如对长江上游嘉陵江、川江干流重庆至眉山段的红船救生情况没有谈及,缺乏沿江具体的救生案例记载等。但是从数据的全面性来看,《中国救生船》显然是最全面的中国水上救生文献,是我们了解清代中国水上救生体系最完备的史料汇编。十分遗憾的是,这样的一个全面的中国水上救生组织体系的报告,既不是出自清中央政府各部,也不是出于清政府各总督巡抚道台县令之手,而是出于被西方势力控制的中国海关总税务司之手。

三

中国长江流域水上救生组织的建立在传说中可追溯到唐代,见于文献记载是长江下游宋代干道年间镇江的摆渡船具有一定的救生功能,[10]但专业的救生组织和救生船应是出现在明代末年。如长江上游也可以从明代天启年间的成都和归州救生船谈起,清代前期在长江上游救生红船就已经相当普遍且十分重要,虽然其间也多有相关条规出现,直到同治十二年(1873年)出现了《辰州救生总局记》。后来又出现光绪元年的《岳州救生局志》、光绪三年的《峡江救生船志》和民国十年的《衡山救生局志》。

我们发现,三部湖南地区的救生局志的地域空间限制较为狭窄,有关地方志对救生红船的记载少之又少,《峡江救生船志》的资料仅局限于清代重庆至宜昌间的数据,不具有代表性。[11]而清代王士正《蜀道驿程记》、陈明申《夔行纪程》、谢鸣篁《川船记》、洪良品《巴船纪程》、丁绍棠《丁绍棠纪行四种》、徐心余《蜀游闻见录》、刘光第《南旋记》等从文献主题上看本应该记载或讨论救生红船的文献却只字不谈救生红船,①目前清末国人有关长江上游游记中只发现郑观应《西行日记》中有对红船的记载。长江中上游的地方志中谈救生红船的也不多见。可见,中国人对救生红船的关注似并不太多。

西方人接触中国的水上救生可以说从清代鸦片战争以来才有所涉及,因为近代西方从军事、经济角度侵入中国的路径主要就是从海上、江中而来,与中国水上航运有着千丝万缕的联系。特别是英法两国,英国的势力范围在长江流域,法国的势力范围在西南边疆,都需要长江水上交通来联系东西,故一直对长江交通尤为关注。早在清同治八年(1869年),英国人就试图开始测绘长江上游航道,后英法两国海军测绘川江航道地图就是由海关副巡江司及英法海军少佐修正的。后来,法国人薛华立(R. P. S. Chevalier)编的《上江图》(Atlas du haut yangtse)、英国人蒲兰田(Cornell Plant)编的《川江航行指南图》(Handbook for the guidance of shipmasters on the ichanchunking section to the yangtaze river)更是成为近代川江航道图的鼻祖。[12]

近代长江各大城市开埠通商以后,西方轮船东西游弋于长江两岸,出于对自身交通安全的考虑,对长江交通安全尤为关注,所以,对长江救生事业的关注也是前所未有。这种关注不仅表现为我们上面谈到由海关编纂出版了中国第一部水上救生的资料大全《中国救生船》,而且表现为不断地在出版物和报刊上详细记载红船救生。

如1921年,日本外务省通产局编《重庆领事馆管辖区域内事情》中专门列有对红船的介绍,谈到了红船沿革、当时规模,认为“效力甚佳”。[13]大正十三年(1924年)东亚同文会调查编纂部出版的《支那开港场志》中也有专门的“救生船及民船遭难数”一节。[14]昭和二年(1927年)日本出版的《扬子江水路志》中也有专门谈到红船的章节,特别是列出了当时红船停驻的地点表,非常珍贵。[15]

英国人G.R.G.伍斯特(George Raleigh Gray Worcester,中文名夏德)为海关总税务司河务督察,曾著Junks and Sampans of the Upper Yangtze,作为海关综合出版物的51辑于1940年在上海出版,其中专门有一节为“红船与救生船”,对近代长江上游的救生红船发展历程、救护体系、救生船形制都有较详的记载。如记载了将红船水手称为“敢死党”,记载了商人李荣贵、大臣李鸿章与红船的关系,留下了红船在1899年和1900年间的救助业绩统计材料,记载了1900年德国瑞生号失事被红船救助的过程,也谈到救助人员的报酬等情况。书中还绘有重庆龙门下浩救生船的图样,谈及重庆南岸龙门下浩防溺救生会情况。[16]后来伍斯特又将长江中下游木船资料撰成The Junks and Sampans of the Yangtze(《长江之帆船和舢板》)作为海关综合出版物的53辑于1947年在上海出版。在1971年美国Annapolis的海军研究院出版社(Naval Institute Press)将之前伍斯特出版的Notes on the crooked-bow and crooked-stern junks of Szechwan(《四川歪头歪尾船记》)与这两种出版物融合编成The Junks and Sampans of the Yangtze再版。[17]

1941年日本中支戎克协会编了《戎克:中国的の帆船》则在两处地方对中国救生红船有讨论,也绘有救生红船的图样。其中谈到当时长江三峡失事船占总船量的10%,每年仅宜昌10公里范围内捞出的浮尸就有500具,夔州有300具。特别是谈到沿岸船只,包括军舰都要捐钱祭祀无名死尸及对组织红船救生的负责人的敬仰之情,对我们了解时人对红船救生的情感有很大的帮助。[18]

值得一提的是,晚清几乎所有经过长江三峡的西方人和日本人的游记中都多多少少有对救生船的描述。如早在19世纪70年代,英国人约翰·汤姆逊(John Thomson)在其《中国与中国人影像》一书中谈到,三峡的救生小船一般停在急流的下方,以待过往船只一旦失吉后救护。[19]英国人阿奇博尔德·约翰·立德(Archibald John little)在《扁舟过三峡》中记载:“扬子江救生船是我在中国遇到的唯一忠于职守的官府机构。它们按目前的方式部署,自宜昌至重庆沿途每一处险滩都有救生船驻泊,由一位河‘将军’指挥,总部设在宜昌,负责整条水道的治安,保护江上无数游人,将它们救出险境。河将军在他的编排得很好、有图解的《扬子导航》(或称《行船备要》)中列举了约1000处急流险滩,并附有说明,指导船家如何避免危险。1881年的不幸船难给了救生机构以巨大的推动力,当时,著名的鲍督军在崆岭滩遇难,他的妻子和两个儿子被淹死,损失了许多贵重财产。更近一些,1883年,我们的一位领事克里斯托弗·嘉德纳先生在青滩遇险,救生船在营救时也起了很好的作用。”①[英]阿奇博尔德·约翰·立德(Archibald John Little):《扁舟过三峡》,黄立思译,昆明:云南人民出版社,2001年,第187页。这里的“何”应为“贺”,指贺缙绅,也即贺笏臣。原书名:Through he yang-tse Gorges,由伦敦桑普森洛马斯顿出版公司出版,据1898年的第三版译。英国人丁格尔(Edwin J. Dingle)在其《丁格尔步行中国游记》中多次谈到峡江救生船,如谈到“1900年十二月二十八号,德国船名苏辛者(瑞生号)撞黑石山洞穿,船主死,其余皆为红船救活……予船避滩而行,后有救生船,恐予遇险,然幸逃过。”②[英] Edwin J. Dingle(丁格尔):Across China on foot, Hong Kong: China Economic Review Published, 2007, pp.31-32, p.37。英文版初版于1911年。另也见《丁格尔步行中国游记》,陈曾彀译,上海:商务印书馆,1922年,第12-14页。这里的德国苏辛者,实指德国瑞生号,即Suilhsiang号。英国人陶维新(R.J.Davidson)在其《中国西部的日子》一书中也谈到在这次事件中两个传教士因救生红船的施救得以获救,而改用民用木船继续西行的过程。同时还附了一张救生船照片,注明为“A Chinese Lifeboat”。[20]而英国人莫理循也在其《中国风情》一书中谈到了峡江救生红船的功能及报酬。①[英]莫理循(Gerge Ernest Morrisn):《中国风情》,张皓译,北京:国际文化出版公司,1998年,第18-19页。原书名:An australian in China。美国人威廉·埃德加·盖洛(Willianm Edgar Geil)在《扬子江上的美国人》中对救生红船也有大量的记载,特别是谈到救生红船送护自己的官船从宜昌到重庆的过程。②[美]威廉·埃德加·盖洛(Willianm Edgar Geil):《扬子江上的美国人》,晏奎等译,济南:山东画报出版社,2008年,第68-91页。原书名:A yankee on the Yangtze,1903年由英国伦敦出版。而美国人路得·那爱德(Luther Knight)也拍摄到救生红船逆长江而上的情景。[21]英国人坎普(E.G.Kemp)谈到他当时航行川江找英国驻宜昌领事向中国官员申请红船作为护卫。[22]德国人弗瑞兹·魏司(Fritz Weiss)也谈到:“救生船,又称为‘红船’,因为它被涂成红色,很远就可以看见。大型帆船与救生船同行,救生船的大部分费用由国家支付。”[23]后来英国人蒲兰田(Cornell Plant)也记载,当时外国人“通过本国在宜昌的领事向当地中国官员要求获得一条红船是非常必要的,而且已经成为了一种惯例……携带救生红船这一奢侈行为并不十分昂贵,每天仅需要伍佰元。”[24]日本人山川早水《巴蜀》记载:“时逢长江汛期将至,德丸先生便照会川东兵备道,请求发一艘红船……至于租船费用并没有特殊规定。按照惯例,租船人根据水兵的人头数、租用船只的期限、旅程的远近等因素,作为酒钱随便支付给予各位。不过,一路上也可以将这些水手用作差役,就像陆路上跟随的勤务兵。”[25]中野孤山《横跨中国大陆:游蜀杂俎》中第六章第一部分专门谈“红船的由来”,特别谈到:“并用红船护送清国高官和洋人过往峡江,使华洋官商能得到如此之便利,实为一大壮举。”[26]

从以上游记和相关记载来看,晚清时期西方人和日本人取道长江三峡水路,向中国相关部门租用救生红船护航已经形成定制,东西洋都从红船救生中得到安全的庇护,一桩桩九死一生的经历使西方人和日本人不仅深感红船救生的实用,也从心理上存有对红船的感激之情。所以,目前我们看到多幅清代川江上红船的照片,都是出自西方人和日本人之手。

历史文献中多有红船救获外人的记载。据向宜兵谈到,光绪九年(1883年),英国领事加德纳携二友人溯江而上,舟至新滩失吉遇难,好在救生红船救护,后专门租一条红船返回宜昌。[27]有数据记载,在1887年,救生红船在长江三峡还成功地将三个英国人从失吉的木船中救出。[28]日本人山川早水在20世纪初出版的《巴蜀》一书中曾记载1900年德国人在崆岭峡失吉之事,并刊登了德国人淹溺的尸体和红船的照片,感叹峡江航运的艰险。[29]很有意思的是英国人陶维新的红船照片还被当时西方人控制的中国大清邮政印在明信片上,下面注明:A Hong Chuan(red boat)these boats are stationed at the rapids and dangerous passages along the river and are instrumental in saving many lives throughout the year upper Yangtse,可见想见当时东西洋的精神世界中长江红船救生有多么重要,在外国人的精神世界中中国救生红船的地位明显比中国人自己精神世界中的红船重要得多,似乎近代外国人心中有一种“红船情结”。所以,在外国人的文献中对红船和红船水手的感激、尊敬溢于言表,“积功积德”、“以颂其功”、“功劳远播海外”、[30]“效力甚佳”、[31]“勇敢强壮的人”、[32]“敢死党”、[33]“英勇行为”、[34]“实为一大壮举”[35]等溢美之辞屡见于外国文献之中。

特别是1901年《北华捷报》(North China herald)刊出了一篇介绍长江上游地区红船服务的文章:“The upper Yangtze red-boat service”,文章首先从1900年德国船“瑞生”号失吉后被四艘救生红船救援谈起,认为:“如果当时没有四艘红船——长江救生船的出色救援,无疑丧生的人数会是很惊人的……不用说从所有被营救的人们身上可以看出这四艘红船所做出的艰辛努力和明智的决断,他们总能够出色而圆满地完成任务。在现在这个世道,尽管在我们印象中其他地方的中国人是野蛮的,但是怀着大不列颠的公正之心,我们不得不对长江救生组织出色的服务和诚信的经营青睐有加。”[36]

显然,西方人更多是出于切身安全角度来评价中国红船救生的,“红船情节”的背景相当清楚。在这种情结的左右下,光绪二十六年,甚至出现了西方官员主动捐资奖励红船和营造救生红船的事情。据《峡江救生船志》卷1《文件》:“查西员募款造红船之说,肇自光绪二十六年冬,瑞生商会轮由宜入川,在归州属崆岭滩失事之后。缘瑞生轮船失事之际,经驻滩红船接救、捞救出力情状以及利益不弟,西人目击,实系身受。比经救出之调赴重庆英领事韦礼敦照会红船尺寸、式样成图,携归外洋表扬。并经立德洋行集募救出之西官西商捐银三百两,经宜昌英领事何兰田先提银二百两,函照在事出力之红船水军到领事署,由该领事按名亲赏。二十七年三月,接韦领事由渝关来函,捐洋银一百元为推广红船之用,托何领事转交并称红船利益及办理妥善情形,已禀国本驻京大臣。”[37]

《北华捷报》专门列出了捐资500美元的西方团体和个人的名单,其中有西方的各种传教会团,有英国人J. W.威尔逊和R. J.陶维新等当时在中国的知名西方人士,还谈到将这些捐款存入银行产生利息用于外国人捐资红船服务的善款。[38]据记载,最初清政府官员还以“凡各国来游者,分应照约保护,万难累及外输款,措词婉谢”。但光绪二十八年后经费紧张,而外员捐款越来越多,还是接收了外员捐款,打造红船六艘(其中一艘名英惠红船)、四板炮船一艘。①罗笏臣:《峡江救生船志》卷1《档》,台湾“中央研究院”傅斯年图书馆藏光绪三十二年《行川必要》本。书中的何兰田应为蒲兰田,即Cornell Plant。

四

可以说,从晚清旧海关《中国救生船》一书到近代西方人捐资营造红船,从西方人、日本人有关中国帆船研究著作中红船记载到长江上游游记中对红船的详细描述,可以看出近代西方人、日本人对于中国长江救生体系的关注,远远超过我们的想象。实际上同时期国内士大夫对于红船的关注并不太多,像丁宝桢、贺缙绅这样的士绅并不多见,故近代国内士人的长江游记对红船的记载相当少,地方志中对于红船的记载也不多见,以致民国时日本人对中国人对红船缺乏了解的情况深感不可思议,很不理解中国人对红船的冷漠,认为“但不可思议的是,在中国大众对于这种服务社会的工作却不太了解”。[39]以致早在20世纪60年代年轻的航道工已经不知道何谓“红划子”了。其实,中国人对红船的失忆似有其深层次的社会背景。日本人山川早水在《巴蜀》一书中曾谈到日本人石壕氏在德国瑞生号失吉事件中因为自己穿的中国服饰,而被救生的人员不予理会,后石壕氏用英语大叫“我是日本人”才得以救助的场景,[40]那是中国积贫积弱时代的真实情形,落后的社会经济对那个时代国人的价值取向的扭曲得以显现,艰难的生境使国人对生命的漠视更加明显。我们知道,真正能租用救生船的是外国人和中国高官阶层,显然外国人对中国红船的关注并非完全出于善举慈心,更多考虑的是他们的切身利益。特别是晚清英国的势力范围主要在长江流域,而当时的海关总税务司正是英国人罗伯特·赫德(Robert Hart),因此,《中国救生船》的出现也就在情理之中了。

今天看来,晚清东西洋人这种“红船情结”客观上对于当时的红船救生体系的发展自然是有益的,而这些资料也成为我们研究晚清长江救生体系的宝贵史料。不过,更重要的是从以上事例透露出的那个时代中国国情和民生状态,仍然值得我们反思。

[参考文献]

[1] China. Imperial maritime customs(special series:no18):Chinese life-boats,etc,published by order of the inspector ceneral of customs,published at the statistical department of the inspectorate general of customs and sold by kelly & walsh,limited:shanghal,hongkong,yokoraml,and singapore,London:P.S.king & son, canada Buildin, king street,westminster,S.W. 1898.

[2]蓝勇:《清代长江红船救生的地位和效果研究》,《中国社会经济史研究》2012年第3期;蓝勇:《清代长江救生红船的公益性与官办体系的衰败》,《学术研究》2013年第2期。

[3]罗笏臣:《峡江救生船志》卷1《文件》,四川大学图书馆藏光绪四年刻本。

[4]光绪《巫山县志》卷7。

[5]《清代巴县档案·光绪朝》6-33-05628《巴县造呈请领奉发红船水手救获民人并支工食等项钱文清册验文等情卷》、6-33-05604《道宪扎发巴县所制救生红船四只饬募舵工水手及巴县禀安设地方及遵办情形等情》。

[6][34] [英]阿奇博尔德·约翰·立德(Archibald John Little):《扁舟过三峡》,黄立思译,昆明:云南人民出版社,2001年,第187、187页。

[7][36][38] [英]“The upper Yangtze red-boat service”,North China herald(《北华捷报》)1901年4月10日,第712、712、713页。

[8]刘曾:《辰州府救生局总记》卷3《谕示章程》。

[9]张德容:《岳州救生局志》卷2《章程》。

[10]元《至顺镇江志》卷18。

[11]蓝勇:《清代长江上游救生红船制初探》,《中国社会经济史研究》1995年第4期;《清代长江上游救生红船制续考》,《中国社会经济史研究》2005年第3期;《清代长江红船救生的地位和效果研究》,《中国社会经济史研究》2012年第3期;《清代长江救生红船的公益性与官办体系的衰败》,《学术研究》2013年第2期。

[12]蓝勇主编:《重庆古旧地图研究》上册,重庆:西南师范大学出版社,2013年,第269-273页。

[13][31] [日]外务省通产局编:《重庆领事馆管辖区域内事情》,东京:大正十年(1921年),第127、127页。

[14] [日]东亚同文会调查编纂部:《支那开港场志》第2卷《重庆》,第120-121页。

[15] [日]海军水路部:《扬子江水路志》第3卷《中扬子江及上扬子江》,第290-291页,昭和二年(1927年)。

[16][33] [英] GeorgeRaleigh Gray Worcester(伍斯特):Junks and Sampans of the Upper Yangtze,China. Imperial maritime customs:special series no 51,1940,pp.28-30,pp.28-30.

[17] [英] GeorgeRaleigh Gray Worcester(伍斯特):The Junks and Sampans of the Yangtze,Annapolis: Naval Institute Press, 1971,pp.528-530.

[18][30][39] [日]中支戎克协会编:《戎克:中国の帆船》,上海:昭和十六年(1941年),第122-124、213-215,122-124、213-215,213页。

[19] [英]约翰·汤姆逊(John Thomson):《中国与中国人影像》,徐家宁译,桂林:广西师范大学出版社,2012年,第422页。

[20] [英] Robert J. Davidson(罗伯特·杰·陶维新)and Isaac Mason(艾萨克·梅森):Life in West China. London: Headley Brothers, 1905, pp.185-186.

[21] [美]路得·那爱德(Luther Knight):《华西印象》,王虎、毛卫东译,成都:四川人民出版社,2003年,第120页。

[22] [英] E.G.Kemp(坎普):The face of china;travels in east, north, central and western china,New York:Duffield & Company,1909,p.119.

[23] [德] Tamara Wyse(塔玛拉·魏司):《巴蜀老照片:德国魏司夫妇的中国西南纪行》,成都:四川大学出版社,2009年,第28页。

[24][32] [英] Cornell Plant(蒲兰田):Glimpses of the Yangtze Gorges, Kelly & Walsh, Limited,1921,p.15,p.15.

[25][29][40] [日]山川早水:《巴蜀》,东京:成文馆,明治四十二年(1909年),第388、30、32-33页。

[26][35] [日]中野孤山:《支那大陆横断游蜀杂俎》,《幕末明治中国见闻录集成》第17卷,东京:ゆまに书房,1997年,第93、93页。

[27]向宜兵:《峡江古镇新滩轶闻》,《巴乡村》1999年第1期。

[28] [英]博格理(Samuel Pollard)等:《在未知的中国》,甘铎理:《博格里日记》(Eyes of the Earth-the Diary of Samuel Polland),东人达等编译,昆明:云南民族出版社,2002年,第607-608页。

[37]罗笏臣:《峡江救生船志》卷1《档》,台湾“中央研究院”傅斯年图书馆藏光绪三十二年《行川必要》本。

责任编辑:郭秀文

文学语言学

作者简介蓝勇,西南大学历史地理研究所、历史文化学院教授;刘静,西南大学历史地理研究所博士生(重庆,400715)。

〔中图分类号〕K256

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1000-7326(2016)04-0137-10