蒙眼走在悬崖上,那个癌症逃逸者活色生香

2016-05-18王昆

王昆

我叫马莉,今年38岁,在北京混二十年,是“非著名”的编剧。别人总开玩笑喊我“超级马莉”,并不是因为我的名字与电子游戏里的那个“马里奥”同音,而是因为我是一个每天都蒙眼走在悬崖边的女人,活着对我而言是个“技术活”。我35岁怀孕同时患癌,随后恶化转移,在那些以秒计算的日子里,我被病痛折磨得无所遁形。最终,我从死神手上赢来3年时光。以下是我那段岁月的亲历……

马莉和丈夫李武平

1994年的年末,16岁的我穿上了肥大的绿军装,成为第二炮兵通信总站一连的一名女兵。在这激情燃烧的岁月里,我邂逅了我的爱人李武平。开始,我并没有对他另眼相看,反而对这个“刺头”很是反感。直到连队组织文艺汇演,安排我和李武平一起朗诵诗歌,我才不得不佩服他的才华。后来,我们都退伍了,我去了解放军艺术学院进修学习,而他也似天际的一朵云,消失在我的生活里。

我本以为这辈子都不会再遇到他了,然而五年后的一次重逢,让我们有情人终成眷属。2011年2月18日,我在北大人民医院生下女儿九九。我本以为人生会这么一直美好下去,可在我35岁生日后不久,一场生命的浩劫残忍地拉开了序幕。

2013年初春,我发现自己再次怀孕时,当即决定第二个孩子还在北大人民医院生产。产检时,我的产科医生又叫来了妇科医生,在小声地嘀咕着什么堵了,什么取活检吧!我意识到可能有什么不对了,一种莫名的紧张瞬时抓住了我。我心惊地问:“什么意思?我的孩子没事吧?”医生告诉我:“现在不是孩子的事了,是你宫颈上长满了肿物。现在我得把你从产科转诊到妇科,你快去吧!”

我突然有点蒙了,像个无助而听话的孩子一样跟随着医生,从产科诊室转到了妇科诊室。接着又是一番问诊,我从医生的脸上看到了大势已定的无奈,我的手开始发凉,整个身子都僵直起来。“大夫,我这个会是癌吗?”“基本确定是,你得马上做准备。”这巨大而残酷的事实来得太突然,我根本不能接受。“我这个是晚期吗?”“活检结果没出,所以不好说是哪一期,但有一点你必须明白,孩子是一定不能要了。”这残忍的事实就像一把利刃,不容分说地刺入一颗蓓蕾般芬芳而美好的母亲的心,我痛得张着嘴喘息。

到家的时候,天已全黑了。我站在家门口,能听见门里头九九和爸爸玩耍的声响,我若此时推开家门,他们定会和从前一样,欢呼着迎接我。而我却没有勇气,在门外站了很久很久。打开家门的刹那,我的眼泪还是那么急切地涌了出来。武平紧张地问:“怎么回事?电话也不接。”“武平,孩子要不成了,我得了宫颈癌!”武平一边责怪我没个正形儿,尽说些不着调的话,他急切地翻出我的医疗手册。当看到上面赫然写着“宫颈癌前病变……”等字样时,瘫坐在地板上,眼泪奔涌出眼眶。他一把将我搂在怀里,抱得紧紧地说:“别怕,有我,别怕,一定有办法,我们绝不放弃!马莉,你听到了吗?”

我像个孩子一样痛哭着,我们结婚8年,我曾无数次把脸埋在他的怀里,从没有任何时候,他的怀抱给我如此依恋却又如此痛楚的感觉。刚刚两岁的九九不解地看着哭泣的我们,她的小眉头也皱起来,撇着小嘴哭了起来。武平怕吓坏她,就强笑着安慰她说:“九九,我们是在玩过家家,我和妈妈是在假装哭呢!”九九相信了,破涕而笑。

一周后的检查报告是武平去拿的,属中晚期,没有手术机会了。虽然我早有心理准备,但检验报告还是将我最后一丝侥幸破灭了。我把自己关在卫生间里,坐在马桶上痛哭。任凭家人在门外怎么喊,我也不开门。最后,还是公公说,让她哭吧,总得有个接受的过程。痛哭之后,武平紧紧地把我揽在怀里,那一刻,我和他已不止是夫妻,更是要同赴战场的战友。何况此战只有生死,没有退路,只能拼了。

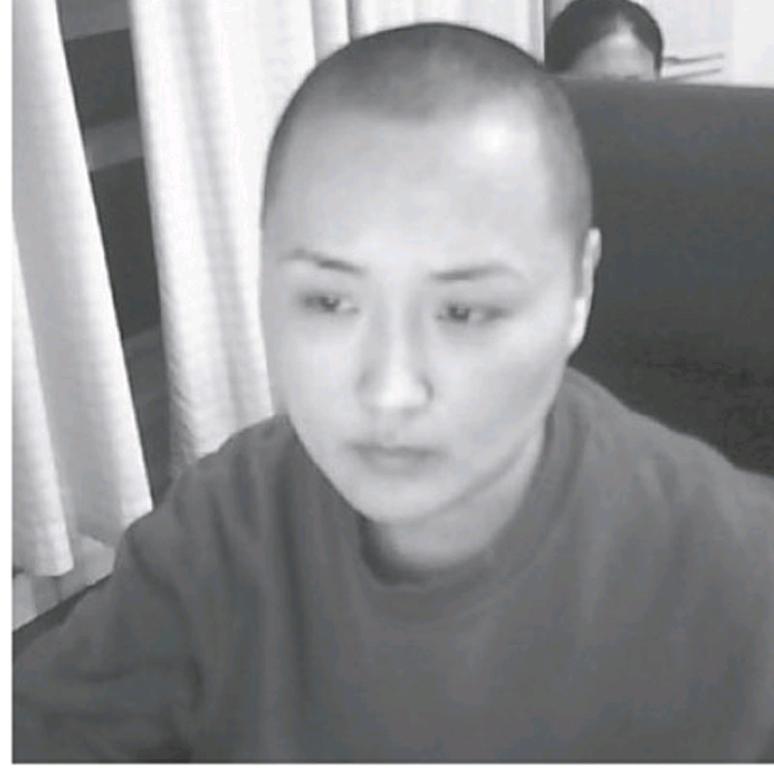

做化疗的前一天,我去理发店剃光了头发,那样化疗时就不会掉得满处都是了。回到家里,当妈妈一把拉下我的帽子,看到我的光头时,她还是抑制不住地哭起来了。对于我的光头,九九也非常生气,她撅着嘴跟大姑打电话说:“我妈妈的头发没有了,她一点也不漂亮了!”说完,嚎啕大哭起来……第二天去医院后,我的主治医生却指着我的光头问:“怎么剃了光头?”“化疗不是掉头发吗?”我无奈地回答。“你用的化疗是‘顺铂,不掉头发。”糗大了,原来姐这么不淡定了!

患病后的马莉

生病前穿军装的马莉

根据医疗法规,不能给孕妇做放射性治疗,这有违人道。何况,作为孕妇的我雌激素非常高,就算可以进行放疗,高数值的雌激素也会影响治疗效果。这也就是说,我得先将孩子拿掉。然而,我的宫颈完全被肿瘤堵死,孩子被锁在没有出口的子宫里,完全没有流产的条件。医生会诊的结果是:为了放射治疗的效果,只能选择药物流产,但只有不到50%成功率,风险非常大,需住院。但协和医院的床位紧张得恨不能架起上下铺,虽然我属于情况紧急和特殊的,但这里从来不缺比我更紧急更特殊的病人!那时,武平快疯了,我也几近绝望,甚至觉得上天在关上我那扇门的时候,把我的窗也给封死了。

幸好,协和医院又进行了一次大会诊,针对我的情况给出的新意见是,药流风险大,直接带胚胎上放射治疗。如果说,确诊癌症是让我接受可能死亡的事实,那么放疗则是让我接受提前衰老以及再也不可能成为母亲的现实。我仰天痛哭,宛如舞台剧中的悲情女主角,不幸的是,我的悲剧没有谢幕的时候。

“顺铂”是所有化疗药物中最能引起强烈恶心的。那期间,剧烈的呕吐使我觉得天地都成了胆汁一样的黄色。我总是像一摊烂泥一样躺在床上。两岁的孩子,心理上是最依恋妈妈的,而病痛使我没力气和她玩,甚至不允许她靠近我。所以,对她来说,妈妈像是一个危险品,她总是远远地看着我。虽然她一再被警告“别过去看妈妈,一会儿妈妈又要呕了”,但是,九九总是忍不住去卧室找我,和躺在病床上的我说上几句话。

在两个月的治疗时间里,我用了差不多上百包卫生巾。有一次听到两个女人小声地议论:“哟,买这么多卫生巾,要干吗呀这是?”“这肯定是给雅安地震灾区捐的,你不知道吗?震区什么都缺,尤其是女性卫生用品……”真是惭愧,此时的我并没有给雅安地震灾区捐什么物品,和雅安灾区相比,我身体的灾区只能自救。

呕吐,以及各种剧烈而怪异的疼痛,无时不在割裂我的意志,摧毁我的心智。当肉体到达一定的承受极限时,所谓的灵魂已然撒丫子跑了。只剩一具没有尊严和失去掌控的躯壳,在疼痛的空气里喘息。因为,疼痛太真实,希望太模糊,死亡成了触手可及的解脱。我想,如果生命必须无休止的承受这没有极限的痛苦,那么,它的存在是不是还有价值?我觉得我受不住了,撑得太辛苦了。我再一次对自己说,“我准备好了!”整整两天我连一口水也喝不进去,甚至准备就这样放弃生命。但是,我的九九来了,她满头大汗地从游乐园回来,对躺在床上烂泥一样的我感叹:妈妈,今天真是美好的一天啊!

是的,美好的一天,我的九九,在这之前,妈妈都要做个妥协的逃兵了。的确,从我被确诊患癌,我从来没有为任何人想过。我一下子被命运击晕了头,我只顾着自己惊天动地的悲哀和不幸,觉得自己就是天下最哀痛的人,我没想到我身边的任何“别人”。事实上,我不是还有一个女儿吗?和那些连放疗的机会都没有的ICU的患者相比,我已经算幸运者了!

在那段一步一刑的日子里,不善言辞的武平总是将突然歇斯底里的我抱在怀里,用坚定的语言告诉我:“就算全世界都放弃你了,我也不会放弃你!”那口气坚定得像战场上扛着令旗的战士。

在放、化疗期间,我一直伴有发烧,体温超过38.5便不能打化疗,所以,我得先退烧,那期间,我打过几乎所有退烧针和抗生素。但还是天天反复发烧,烧得晕晕沉沉,我对武平说:“照这么个烧法,看来将来我要‘火啊!”病间,我的朋友们几乎每人赠我一本书,从小说到札记,以及《滚蛋吧,肿瘤君》的漫画书。我的战友们,从祖国各地过来看望。我笑对战友说:“我要用最标准的擒拿手撂倒肿瘤君的十八代祖宗外带远房亲戚!”我要活着!这条命,得我说了算!

放、化疗艰难的进行着,没想到,在这样的情况下,我腹内的胎儿居然长出了胎心。看到B超报告的那刻,我的心疼得要碎了。这个可怜的、我此生最后的孩子,她(他)的心,把我日渐粗糙起来的心击碎了。可仅仅几天后,再做B超时,这颗曾经跳动的胎心,已经黯然消逝了。按医生判断的常规,胎儿没有了胎心,会很快自动流产,但是,我的孩子却没有任何自动流产的迹象。直到6月11日午夜十二点,我开始腹痛,并伴有宫缩现象。在失去胎心一个月后,我的孩子终于要离开我了,而这一天,是武平的生日。

协和急诊。整整一夜,我一直觉得冷,像是置身冰窖里。万幸的是,经之前的放、化疗后,我的宫颈有了形状,也就是说,具备人工流产的条件了,接下来终于可以做手术了。我被紧急推进抢救室。抢救之后在急诊留观室,那一夜,我仍旧持续高烧,呕吐。

第二天,在我高烧未退的情况下,做了人工流产手术。术后,高烧等一系列症状如群狼般围袭我,我被推进了ICU(重症监护室)。身上插满了各种管子,除了呼吸之外,任何事都自理不了。整整两天两夜,我发烧、呕吐、疼痛,这痛苦的绞杀使我几乎崩溃癫狂。

ICU的第二天,我清醒了,摸摸自己凉丝丝的额头,我对自己说,“丫头,你还活着!笑吧!”武平看着微笑的我,却哭得汹涌淋漓!在他而言,我还能活着,当以痛哭欢庆!

是的,我活着,不管多难,我都得活着!我右边的房间,是心脏已经停跳又被救回的病人;左边是被宣布必死无疑的小姑娘,我在他俩中间睁着眼,还能呼吸,还能流泪,还能跟医生、护士们开玩笑,还能让护士帮我写好便条在电话里念给武平听。感恩!没有什么比“还能活着”更厚重的幸福了!ICU的隔音非常好,我便躺着唱歌。医生对我说,他在这里工作了十年,我是他见过的唯一一个能在ICU唱歌、讲笑话的病人。

都说“大难不死必有后福”,我以为我可以被命运释放了,但“苦尽甘来”这些话,只不过是人们的一厢情愿。刚做完整个疗程的化疗放疗不到一个月,我的宫颈癌就发生了肺转移,且是双肺多发!面对这样残酷的现状,我知道,此时只要稍一泄劲,我的生命就可能彻底崩盘。我告诫自己:“马莉,生路,是自己给的!不管面对的是围袭你的群狼,还是要活撕了你的秃鹫,你都要铆足精神,像个真正的战士那样,弹无虚发地战下去!”

专家的意见时是打大化疗,就是一个月连续打7天化疗,中间休息二十天,然后再打,这样持续打三个月,而大化疗的剂量会比之前的化疗要大,对身体的损害更明显。打还是不打?武平找了所有关于宫颈癌肺转移的北京专家,但也有专家建议不打大化疗,继续做化疗。最终,我决定放弃打大化疗,改做肺部放疗和小计量的紫衫醇增敏化疗。

那时,我肺部的肿瘤,在不到一个月的时间,从无到有地长到3厘米,医生说是因为我年轻,生命力旺盛,所以,肿瘤也就会长得快些。但,长得快的肿瘤,对治疗也非常敏感。第二轮的肺部化疗药物是“紫衫醇”,它的副作用和之前的“顺铂”不一样,没有严重呕吐,但会引起肌肉疼痛。打完化疗第二天,人就痛得难以起床了,我长至一寸的头发掉得满床都是。于是,我便对着垃圾桶自己扯,一扯一大把。九九也觉得非常好玩,她的小胖手学着妈妈的样子用力扯,一扯一把,她就高兴得哈哈大笑:“妈妈的头发真好玩儿!”哪个孩子能和妈妈共玩这样的游戏呢?她越扯越兴奋,她要和我比赛看谁扯得多,我的妈妈制止了我们的“比赛”,她背过身去默默流泪。

终于,我肺转移的治疗结束了,情况比预期的好。2015年4月1日,是我生病两年的“纪念日”,武平说:“今天,是你重生两周年的日子,在以后的日子里,我们要克服一切艰难,一起走过5周年,10周年,20周年,直到永远……”我说,好!就按你说的办。

现在,他像学霸考研一样学习关于肿瘤的学术论文,甚至是英文的医学论文。他对我说:“癌,其实就是一个慢性病,咱们有一辈子呢,慢慢来吧!”他说对我有信心,对自己更有信心。作为一个癌转移的晚期病人,我跨越了医学权威所说的“癌转移后生存率17个月”的定论。我成功地成为一个癌症逃逸者。现在,我给我的爱人武平写了一首诗:

武平,左手是你,右手是天堂/只需一步,我便会跃身而入

死亡/你以丈夫的庄严名义死死按住箭镞般的我/你呼唤我的名字/多情而热切

你转身跨过染血的栈道/抽出身上的佩剑/你要斩断这死亡的预习/在你的剑芒中/我看到佛陀的金顶如斯明亮

灾难/让你和我长出共同的生命根系/血脉般蓬勃/在我们最初亲吻的地方/从黑发延到白头

癌症,曾把我推向悬崖边,让我在这危险的极地,见识到了旁人所看不到的生命气象。我对自己说:“我要将这健康延续到九九出嫁,延续到和我的爱人白发苍苍……” □

编辑/吕晓娜