经济新常态下的刘易斯转折点演进路径研究

2016-05-18刘志伟枣庄学院经济与管理学院山东枣庄277160

刘志伟(枣庄学院经济与管理学院,山东枣庄277160)

经济新常态下的刘易斯转折点演进路径研究

刘志伟

(枣庄学院经济与管理学院,山东枣庄277160)

摘要:文章通过构建家庭效用决策模型,选取农产品与非农产品的相对价格、农业部门和非农业部门的全要素生产率、劳动产出弹性作为参数指标,并划定低度、中度和高度三种状态;借助数值模拟的分析方法,分别考察参数和变量的改变对中国刘易斯转折点产生的影响,并对经济新常态背景下可能出现的运动轨迹进行预测。研究表明:非农部门产出对刘易斯转折点的影响是正向的; 2025年前,中国经济尚未形成真正意义的刘易斯转折点,非农部门产出的增加会加速转折点的来临;资本要素的影响类似于部门产出的作用;传统两部门效率差异对转折点的影响是负向的,这种差距不仅表现在生产方式、先进技术的获取、其他投入要素等微观层面,更是源自户籍管理、社会保障、就业政策等宏观制度性障碍。

关键词:经济新常态;刘易斯转折点;演进路径;数值模拟

一、引言

中国“经济新常态”的概念最初见于2014年12月的中央经济工作会议公告,其丰富内涵涉及消费、投资、出口和国际收支、生产能力和产业组织方式、生产要素、市场竞争、资源环境及经济风险等领域。新常态并非意味着经济转型的有利环境,而是表明中国经济面临诸多下行压力因素:红利加速消失、经济增长的硬约束增强、结构转变压力加大等(齐建国等,2015)[1]。劳动力作为经济增长的内生性要素,供需平衡的动态变化不仅是新常态形成的重要影响因素,同时也是中国新经济的优化和运行基础。

随着2015年东莞市“机器换人”的现象出现,中国经济是否进入刘易斯转折点的争论再次升温,进而引起学术界、决策制定者等相关人士高度关注。“转折点”概念最初由刘易斯提出,是“二元经济”劳动力供给状态的分界点(Lewis,1954)[2]。随后,Ranis和Fei(1961)[3]借用数学模型对刘易斯模型进行了拓展性阐述:将经济发展细分为三个阶段并明确了“刘易斯第一转折点”及“刘易斯第二转折点”的判断标准。

中国作为“二元结构”体制的典型范例,转折点的研究热度要明显高于国外,关注的重点主要集中于刘易斯模型的局限性(郭建雄,2009)、转折点的评判标准(宋世方,2009;卿涛等,2011)、中国刘易斯转折点的判断(蔡昉,2007;高建昆,2012)等方面[4-8]。其中,中国经济是否迎来刘易斯转折点往往成为评判的最终节点,判断结果始终存在分歧。

刘易斯转折点并非静止不变的,而是处于运动变化状态,这源于其系统变量的多样性和动态性。诸多学者侧重刘易斯转折点的静态分析,而转折点的运动变化则较少涉及,本文的创新之处在于:选择转折点的演进路径作为研究重点,对其运动轨迹进行模拟预测。即先建立刘易斯转折点路径演进模型,在现有文献基础上,结合Minami准则4的判断方法,选取部门间工资差别指标描绘刘易斯转折点的运动轨迹,接着对其演进的一般规律及特殊性进行归纳和提炼,最后,借助数值模拟方法预测可能经历的阶段和发展路径。

二、模型描述

从现有文献获得如下启示:一是在索洛模型基础上进行扩展,增加生产部门,引入消费者行为和生产行为的影响变量,通过构建新古典的一般均衡模型来解释部门间的收入差距问题;二是强调宏观分析下的微观基础,即消费者行为和生产行为遵循新古典理论的生产函数规律,同时兼顾制度障碍、市场扭曲及收入差距形成的一般化分析。

基于以上考虑,积极尝试在新古典增长模型基础上,将刘易斯转折点的演进路径模型简化为一般均衡系统,系统成员由消费者部门、现代工业部门和传统农业部门三部分组成。同时假定:消费者追求效应最大化,现代工业部门采用的技术水平高于传统农业部门,生产投入要素使用传统的处理方法。选取非农部门资本投入量、部门间效率差异和非农部门产出作为模型变量,分别考察参数和变量的改变对中国刘易斯转折点产生的影响,并对未来可能出现的运动轨迹进行预测。

(一)模型假设

1.家庭行为。借鉴孙宁华等(2009)的分析思路[9],构建家庭瞬时效用函数模型:

式(1)表明,每个家庭的t时刻效用来源于两类消费:农产品消费(ca)和非农产品消费(cn)。其中a表示农产品的边际消费倾向; (1-a)表示非农产品的消费比例。经济体中存在农业和非农业两类产业部门,农业部门生产的产品(ca)主要用于满足家庭成员的最基本生活需求。当经济处于较低发展阶段,人们的最基本生活需求尚未得到满足,居民效用仅来自农产品消费;当人们的最基本生活需求得到满足且农产品存在剩余时,居民效用由农产品消费和非农产品消费两部分构成,即存在超额的生产要素,从农业部门流向非农部门,用于非农产业的生产活动,满足居民的多元化偏好(非基本需求)。

2.生产者行为。农业部门的生产函数设定为:

其中,农业生产的投入要素主要为劳动力(Na)和土地(L)两种,出于简化计算的考虑,模型中的取值为1。Ea为外生变量,包含技术因素、自然条件、社会需求等多种影响农业生产的外界因素,如土地肥力、地理位置等。πa表示农业部门和非农部门的效率差异,数值大小取决于政策的扶持力度和资本积累。中国的大多数资本和先进技术均集中于非农产业和城市领域,农业部门的技术进步和资本积累的规模和速度远远落后于非农部门,进而导致两部门的技术进步率显著不同。国内诸多学者对此进行过详细论证(林毅夫等,1994;蔡昉等,2003),大家一致认为:制度障碍和资本投入差距是导致部门间生产效率差异及城乡收入差距的根本原因,农业生产函数模型为固定弹性形式[10-11]。

农业部门生产函数的约束条件为农业部门的产品仅用于满足居民的基本消费需要。

非农部门的生产函数为:

其中,非农部门的投入要素是劳动力(Nn)和资本(Kn),θ和1-θ分别为劳动力和资本的产出弹性系数,为简化计算,本文重点考虑技术进步对生产效率的影响,即只有提高技术水平,才会提高经济效益。En为非农业生产函数的全要素生产率,属于外生变量,主要包含制度及政策、FDI、技术获取和消化等影响因素。

非农部门产出的约束条件满足:非农部门的产品用于满足居民更高层次的消费需要;投入资本的约束条件满足:非农产业的资本投入量小于等于全社会的资本存量。

农业部门和非农部门的工资差异主要由其比较生产力的贡献值决定,影响权重可以达到75.2%,其余部分为非经济因素,如城乡差别的影响、劳动力流动壁垒及政策性区域差异等(蔡继明,1999)[12]。由此推导出两部门的工资关系式(Wn= (1 +φ)Wa),其中Wn、Wa分别表示非农部门和农业部门的工资,φ为差异系数,由经济和非经济两类因素决定,能够反映出国内劳动力市场的扭曲程度,数值越大,城乡收入差距越显著。

(二)模型的一般均衡

下面分三个步骤解析模型。首先,求解家庭或个体消费者的效用最大化问题,得出代表性家庭的最优消费组合;其次,分别解决农业部门和非农部门的利润最大化问题,得出生产要素价格和数量;最后,推导出产品市场和要素市场的出清条件。

1.家庭的最优决策。假设代表性家庭追求效用最大化,其效用方程为:

为简化计算,对上述公式中的N项进行了单位化处理,并假设非农部门的产品(cn)的价格为1,土地(L)数量为1。

家庭在预算约束条件下,消费支出在农产品和非农产品间进行分配,给定价格{ pa,wa,wn,r},以使效用最大化,农产品和非农产品的消费分别是:

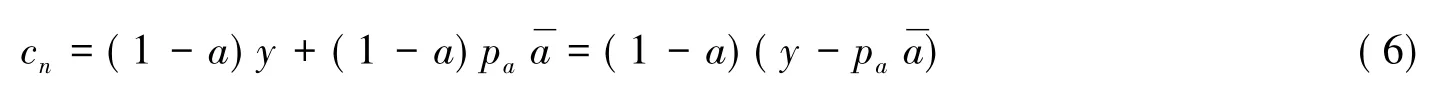

(5)式表明家庭的农产品消费由两部分组成,一部分为基本生活需求,另一部分来自家庭收入的超额部分,其大小由家庭收入余额和农产品消费系数(a)共同决定。而(6)式则解释了非农产品的消费情况:非农产品的消费取决于非农产品的消费边际偏好(1-a)和满足基本生活需求后的剩余。

家庭效用函数模型是对刘易斯两部门模型的印证和扩展,进一步解释了部门之间的发展顺序和关系。当农业部门的生产处于低水平阶段,居民生活处于基本需求满足状态。随着技术的进步和生产率的提高,农产品开始出现结余,剩余的生产资料开始进入非农部门,为非农产业提供资本和劳动力等生产要素,助推其发展。

与此同时,非农部门开始从农业部门吸纳剩余的劳动力,出现城乡间的劳动力转移,人们的消费也从先前的基本生活类产品水平渐渐提升到工业制品和服务类产品层次。

2.部门的最优决策。模型假定农业部门投入要素劳动力(na)和土地(La)①根据其数量固定不变的性质,设定La= 1。进行生产活动,并通过式(7)表示的生产函数提供产品(ya):

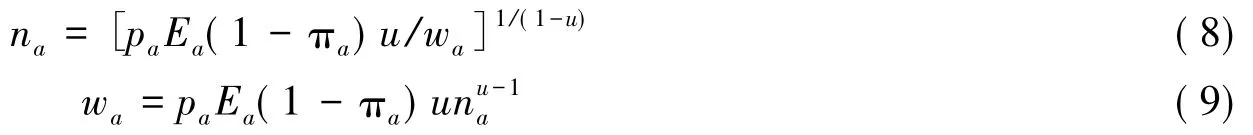

给定农业部门内的工资(wa)和非农产品与农产品的相对价格(pa),农业部门以实现利润最大化为目标选择最优的劳动力投入量和工资水平,函数形式分别为:

采用相同的方法可以求得非农业部门的最优决策,非农业部门的生产函数为:<1。其中,投入生产要素是劳动力和资本。

非农部门同样追求利润最大,满足利润最大化的资本和工资的边际条件分别为r = En(1.1-,整理后可以得到非农部门工资(wn)与资本报酬率(r)的关系式:

3.一般均衡的定义。一般均衡需要满足以下条件:(1)代表性家庭效用实现最大化,即给定价格{ pa,wa,wn,r},{ ca,cn}的消费组合为最优策略; (2)农业部门和非农部门的生产实现利润最大化,即给定价格{ pa,wa}和{ wn,r},na和{ nn,kn}的投资组合为最优策略; (3)劳动力同质化假定。以上条件可以整理成如下联立方程式:

将前面公式带入式(11),化简整理可以得到非农部门和农业部门的工资比值表达式:

上式表明非农部门的外生技术进步率(En)和农业部门收入(ya)对城乡工资差距的影响是正向的;而非农业部门收入(yn)、非农业部门的资本投入量(kn)、农产品和非农产品的相对价格(pa)、农业部门的外生技术进步率(Ea)及部门间的效率差异(πa)对城乡工资收入差距的影响是负向的。

三、城乡收入差距趋势预测

对中国城乡收入差距趋势预测主要为参数校准及模拟刘易斯转折点路径变化提供数据支撑和模型检验。

1.相关性分析。绘制1980—2013年中国城乡收入比①即城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入的比值,数据来源:中国统计年鉴(2014)。(y)的时间序列趋势图,分析发现:在1980—2013年间,中国城乡收入比具有明显的增长趋势,序列为非平稳变量,需要进行差分处理。

经过一阶差分处理,序列趋势基本消除,数据具有平稳性特征,自相关系数集中于置信区间内,初步判断d(y)是平稳序列,是一个1阶或2阶的自回归过程。

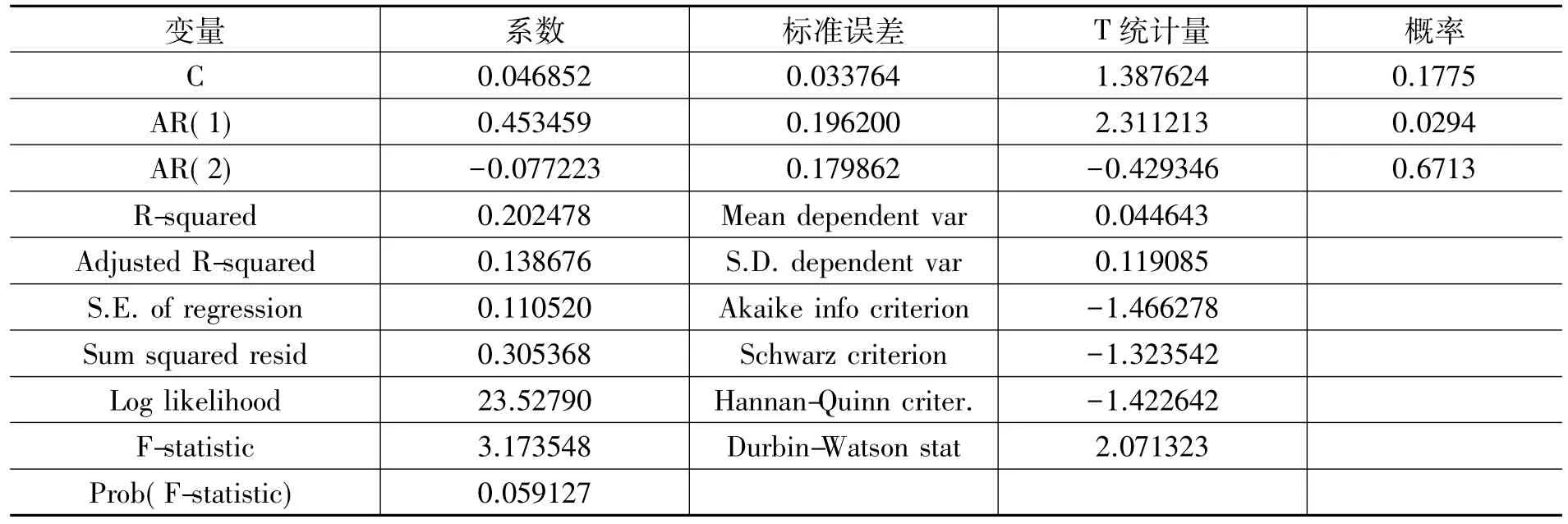

2.收入比模型的构建。将样本范围设置为1980—2012年,留下2013年的数据用作计算预测精度,对AR(2)模型进行参数估计,检验结果(表1)显示:AR(1)概率值为0.0294,小于5%,说明在5%的显著水平下,AR(1)的系数通过显著性检验;同理可知,AR(2)项的系数没有显著性,故予以剔除。

表1 AR(2)回归分析结果

3.收入比值的预测。利用式(13)预测2013年城乡收入比,输出结果是3.19,对照2013年中国城乡收入比的实际值是3.13,则预测误差为0.019,相差比重仅为1.9%,说明模型的预测精度较高。运用预测模型对未来10年的收入差距进行预测,结果显示:2015—2025年中国城乡收入差距还会有所上升,在2021年达到峰值3.85,随后降为3.42。剔除政策的影响②为简化计算且不失一般性,预测模型未单独设定政策变量,政策的影响效果最终体现为模型的参数变化。,可以推断:未来10年内,国内的城乡差距水平保持相对稳定,上升势头平稳,城乡收入比的均值为3.42,城乡收入差距依然显著。

依据估计结果整理可得到预测模型的表达式:

四、数值模拟

在使用式(12)解释ya、yn、πa、ka等因变量对解释变量(wn/wa)所产生的宏观经济效果之前,首先采用校准的方法获得模型参数值,使得模型稳态水平与我国经济新常态特征相吻合,并通过数值模拟结果验证演进模型对我国经济现实的解释力。在确保数值模拟结果可信和准确的前提下,本文将变动模型的有关变量和参数取值,进一步考察其对刘易斯转折点产生的影响程度。

(一)模型的校准

模型参数的测算方法主要有两种(陈昆亭等,2004)[13]:一是校正法;另一种是直接使用计量工具进行估计。鉴于该领域部分数据缺失,故本文采用校正法设定相关参数。

劳动产出弹性的测算结果一般在0.1和0.5之间。考虑到模型变量的区别,本处将农业部门的劳动产出弹性均值设定为0.6。中国经济增长前沿课题组(2012)研究显示,发达国家的主要工业部门的劳动产出弹性经历了不断上升的过程,目前维持于0.39到0.69的水平;发展中国家相对集中,多分布在0.3~0.4之间[14]。因此,本处将非农业部门的劳动产出弹性均值设定为0.4。

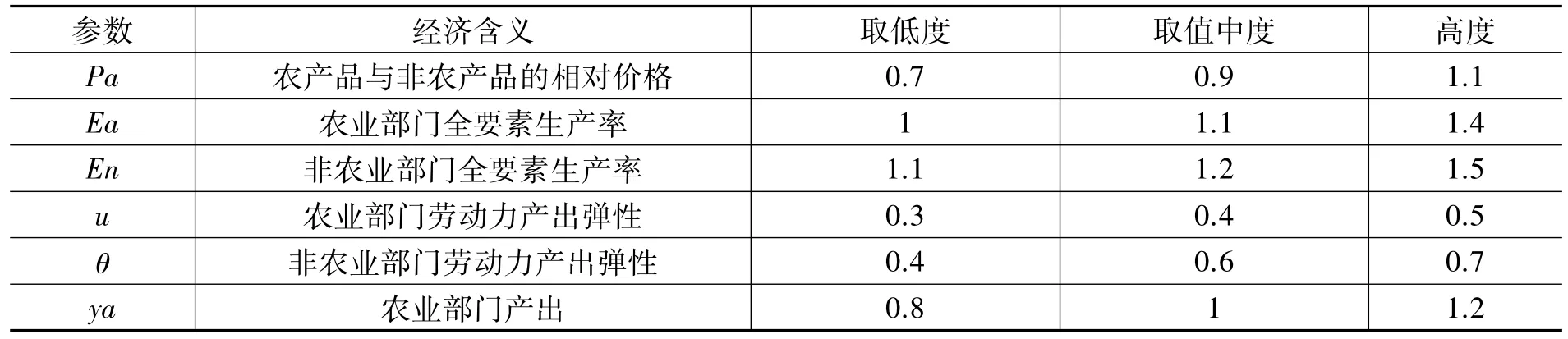

农产品和非农产品的相对价格指数常用农产品的生产价格指数与工业品出厂价格指数的比值来表示,选取近30年的平均值0.9作为相对价格参数值。1980年—2013年中国农业部门的全要素生产率变化不大,均值为1.1,故Ea均值设定为1.1(刘志伟,2014)[15]。综合段文斌和尹向飞(2009)[16]、章祥荪和贵斌威(2008)[17]、郭庆旺、贾俊雪(2005)[18]等学者的研究成果,此处将非农业部门的全要素生产率均值设定为1.2。本文使用城乡收入比作为非农部门与农业部门的产出比的替代指标,依据1980—2013年间的经验值,设定变动区间为2.5至5.0。

由于模型参数的取值高低代表外部规模经济效应的大小,按照数值大小分别选取、弱、中、强三种程度的外部环境,具体的参数设定见表2:

表2 各校准参数的汇总

(二)数值模拟及结果分析

设定变量kn= 1,πa= 0,yn= 3.5,并将表2中的参数带入模型进行计算,最终得到城乡两部门的工资之比为2.3,测试结果与实际数据相吻合,表明可以利用基准模型及Matlab软件对转折点的动态变化进行数值模拟。

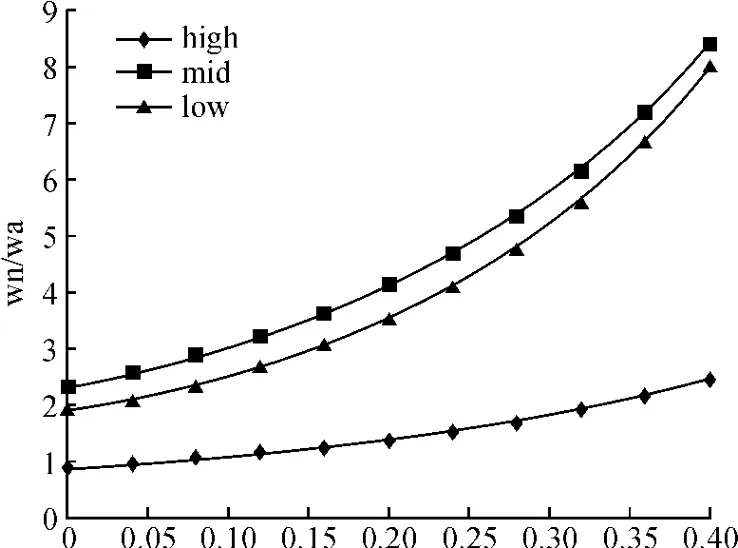

1.产出差距对转折点的影响。图1中low、mid和high三条曲线分别描述了低度、中度和高度三种参数情形下,刘易斯转折点随非农部门产出变化的运动轨迹,非农部门产出的取值范围是2≤yn≤5。当农业部门产出(ya)取值为1时,yn也表示非农部门的产出与农业部门产出的比值,同时反映出城乡间收入差距的高低。模拟结果显示(图1):

图1 非农部门产出对转折点的影响

(1)随着非农部门的产出与农业部门产出比值的增加,不同参数状态下的城乡工资差距逐渐向平衡点收敛,即非农部门产出增加对刘易斯转折点的影响是正向的。短期看,yn的增加导致wn/wa平稳下降,但比值要高于1;长期看,三种状态下的工资比值曲线渐渐接近,重合趋势较为明显。由此可以推断:预计2025年的wn/wa值为1.5,也就是说,10年之内中国经济尚未迎来真正意义的刘易斯转折点(wn/wa= 1)。模拟结果初看起来不符合人们的直观判断,但是我们可以依据公式(19)给出相应解释:非农部门的产出增加更大程度上依赖技术的进步及投入资本的规模,加之现阶段农村剩余劳动力的存在,劳动力工资与资本报酬率相比,前者相对稳定,年均增长仅为4%,而1993—2009年中国非农部门的资本报酬率高达27%~35%(李宾,2011)[19]。正是资本报酬率对劳动力工资的挤占效应,导致部门收益的重新分配以及城乡劳动力工资差距的缩小。

(2)参数设定三种状态也意味着两部门不同的发展速度,l曲线与m曲线相交于A点,坐标值为(2.6,2.8),当产出水平低于2.8时,l参数状态下的产出影响强度明显高于m状态;产出水平大于2.8时,作用效果则相反。另外,在部门产出差距较小的情形下,一般对应产业结构稳定时期,城乡劳动力工资差距基本保持稳定;在部门间产出差距处于加大的情形下,一般对应着产业结构调整和升级阶段,产业间发展速度两级分化的趋势明显,生产要素的边际报酬递减效应开始增强,同时要素之间的替代效应在发展初期表现得明显,随后开始减退。

2.资本投入量对转折点的影响。图2反映出非农部门资本投入对部门间工资差异的影响,变化趋势与图1基本一致,投入资本的取值范围为:0.5≤kn≤2。分析发现:

(1)非农部门资本投入对转折点的影响是正向的,即随着资本投入的增长,中国刘易斯转折点也在逐渐逼近。其中,低度和中度参数状态下的非农部门资本投入对转折点的影响较为显著,要远大于高度参数状态。

(2)对于l曲线和m曲线而言,两种状态同样存在交集,其中B点(资本投入量0.7)是两者的分水岭,资本投入量低于该数值,m参数状态下的资本投入影响程度要大于l参数状态;资本投入量高于此数值,影响效果相反。

图2 资本投入对转折点的影响

对此本文作出如下解释。源于资本积累的资本性收入主要发生在非农部门,资本要素不仅包含物质资本,也包括人力资本、知识产权、专利等非物质性的资本,因此,当资本投入量(kn)增加时,非农部门收入和劳动力工资随之增长,但非农部门对农业部门的反哺效应及各项农业补贴的实施,最终导致部门间工资差距的减少。另外,在经济发展的初期,物质资本的增长效应较为明显,当发展到一定阶段,其边际效用开始减弱,人力资本的作用开始增强,这也是当资本投入高于B点后,l曲线和m曲线开始变得平缓的根源。

3.部门效率差异对转折点的影响。图3表明,两部门效率差异对转折点的影响是负向的,即部门间效率差异越大,转折点越不可能来临,其中部门效率差异的取值范围是:0 ≤πa≤0.4。

图3 效率差异对转折点的影响

这表明,两部门间存在明显的效率差异,这种差距不能单独归因于人力资本方面的不同。一些政策和制度因素,例如农民工在城市经济部门就业时遭遇的诸多制度性门槛也是造成部门间效率相差显著的重要原因(刘秀梅和田维明,1995)[20]。与此同时,农业部门的劳动力转移伴随着该领域人力资本的流失,以上因素均会导致农业部门产出的下降及刘易斯转折点的延期(郭剑雄和李志俊,2005)[21]。总之,部门效率的差别是两部门间所有投入要素在生产率方面的综合差距的集中体现。

五、结论及建议

基于以上模型和数值模拟结果,本文主要得出以下结论:

一是,非农部门产出对刘易斯转折点的影响是正向的。现阶段及未来10年(预计到2025年)中国经济尚未形成真正意义的刘易斯转折点,非农部门产出的增加会加速转折点的来临;长期看,不同外界环境的影响效用会逐渐趋同,模型选定变量的影响开始加剧。

二是,资本要素的影响类似于部门产出的影响。其中,经济发展初期,物质资本影响较为明显,当经济发展到一定阶段,人力资本的效应开始显现。

三是,两部门效率差异对转折点的影响是负向的。部门效率指标是部门投入要素发挥作用的整体表现,两部门间存在明显的效率差异,这种差距不仅表现在生产方式、先进技术的获取、其他投入要素等微观层面,更体现在户籍制度、社会保障、就业政策等宏观层面的制度性障碍上。

综上所述,从中国刘易斯转折点的正常演进路径出发,在经济新常态背景下,为了加快推进新型城镇化进程以及消除城乡收入差距,我们需要通过户籍、土地、社会保障、教育、就业等制度改革消除农民进城的身份障碍,提升农民人力资本,实现劳动力及各生产要素跨区域、跨部门的自由流动。

参考文献:

[1]齐建国,王红,彭绪庶,刘生龙.中国经济新常态的内涵和形成机制[J].经济纵横,2015(3):7-17.

[2]W ARTHUR LEWIS.Economic Development with Unlimited Supplies of Labor[J].Manchester School,1954,22(2):139-191.

[3]GUSTAV RANIS,JOHN C H FEI.A Theory of Economic Development[J].American Economic Review,1961,9:321-341.

[4]郭建雄.农业人力资本转移条件下的二元经济发展——刘易斯-费景汉-拉尼斯模型的扩展研究[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,2009(1):93-102.

[5]宋世方.刘易斯转折点:理论与检验[J].经济学家,2009(2):69-75.

[6]卿涛,杨仕元,岳龙华.“Minami准则”下的刘易斯转折点研究[J].中国人口科学,2011(2):47-56.

[7]蔡昉.破解农村剩余劳动力之谜[J].中国人口科学,2007(2):2-7.

[8]高建昆.中国人口转变与人口红利分析[J].当代经济研究,2012(4):58-64.

[9]孙宁华,堵溢,洪永淼.劳动力市场扭曲、效率差异与城乡收入差距[J].管理世界,2009(9):44-52.

[10]林毅夫,蔡昉,李周.中国的奇迹:发展战略与经济改革[M].上海:生活·读书·新知上海三联书店,1994.

[11]蔡昉,都阳,王美艳.劳动力流动的政治经济学[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2003.

[12]蔡继明.中国城乡比较生产力与相对收入差别[J].经济研究,1998(1):11-19.

[13]陈昆亭,龚六堂,邹恒甫.基本RBC方法模拟中国经济的数值试验[J].世界经济,2004(2):41-52.

[14]中国经济增长前沿课题组.中国经济长期增长路径、效率与潜在增长水平[J].经济研究,2012(12):4-17.

[15]刘志伟.刘易斯转折点在中国城乡二元体制下的演进路径研究[D].北京:中国农业大学经济管理学院,2014.

[16]段文斌,尹向飞.中国全要素生产率研究评述[J].南开经济,2009(2):130-140.

[17]章祥荪,贵斌威.中国全要素生产率分析:Malmquist指数法评述与应用[J].数量经济技术经济研究,2008(6):111-122.

[18]郭庆旺,贾俊雪.中国全要素生产率的估算:1979—2004[J].经济研究,2005(5):51-60.

[19]李宾.我国资本存量估算的比较分析[J].数量经济技术经济研究.2011(12):21-36.

[20]刘秀梅,田维明.我国农村劳动力转移对经济增长的贡献分析[J].管理世界,2005(1):91-95.

[21]郭剑雄,李志俊.劳动力选择性转移条件下的农业发展机制[J].经济研究,2005(1):31-41.

(责任编辑何志刚)

On Evolution Path Research of Lewis Turning Point in“New Normal”Economy

LIU Zhi-wei

(School of Economics and Management,Zaozhuang University,Zaozhuang Shandong 277160,China)

Abstract:Based on the utility decision model of family,this paper selects the following parameters:the relative price of agricultural and non-agricultural products,total factor productivity,labor output elasticity in agricultural sector and non-agricultural sector,and designates three states:low,medium and high.And on this basis,we have constructed a model of Lewis Turning Point evolution path based on the general equilibrium model to forecast its movement with the method of numerical simulation in this“new normal”economy.Results show:the Chinese economy will not meet Lewis Turning Point in 2025,but an increase in non-agricultural sector output will accelerate the coming of Lewis turning point; the influence of capital elements is similar to industry production; the efficiency variance of two sectors is negative to the Lewis Turning Point.The efficiency gap is not only in microscopic system,such as the mode of production,advanced technology acquisition and other inputs,but also in macro system of household registration,employment and social security.

Key words:“new normal”economy; Lewis Turning Point; evolutionary path; numerical simulation

作者简介:刘志伟,男,枣庄学院副教授,管理学博士,主要从事城镇化与区域发展研究。

基金项目:科技部科技创新战略研究专项“政府在农村科技创业中角色定位与影响因素研究”;枣庄市社科联课题(zz201401);枣庄学院博士基金、校级科研基金(2014yy06)

收稿日期:2015-10-20

中图分类号:F061.3

文献标志码:A

文章编号:1009-1505(2016)01-0103-08