高速列车整车气动噪声声源特性分析及降噪研究

2016-05-15张亚东张继业

张亚东, 张继业, 李 田

(西南交通大学 牵引动力国家重点实验室,四川 成都 610031)

随着车辆运行速度的不断提高,高速列车的振动噪声问题变得日益突出。作为可以直接被司乘人员感观的舒适性指标,振动噪声已经逐渐成为影响高速列车商业运营的关键性因素[1]。在高速运行时,列车的动态环境以气动作用为主[2]。当列车速度超过300 km/h或者轮轨噪声得到治理时,气动噪声将取代轮轨噪声成为高速列车上最主要的声源[1-3]。列车高速运行时产生的气动噪声成为制约高速列车进一步提速的阻碍因素。

目前对于高速列车气动噪声的研究较多通过试验研究和数值模拟,由于问题的复杂性,大多数数值计算强调高速列车某一部位的气动噪声,对整车气动噪声及包括转向架和车辆连接部位等结构的数值模拟较少。Nagakura等[4-7]采用风洞试验、声阵列技术和Lighthill声学比拟理论,指出高速列车的主要气动噪声源为受电弓、转向架、鼻尖、排障器、车头、车尾、车窗、车门、车辆连接处和裙板等。Sueki等[8]在新干线E2-1000系列高速列车的PS207型受电弓上采用多孔材料,并通过风洞试验得到受电弓以360 km/h运行时噪声比原材料减小1.9 dBA,说明材料属性对受电弓气动噪声影响较大,在受电弓低噪声设计中应考虑材料属性。Lee等[9]通过优化弓头结构形状和采用新型低噪声PS207型受电弓,并通过风洞试验验证得到低噪声的弓头形状和新型受电弓的降噪效果。Yu等[10]设计了3 种导流罩结构,通过对DSA350型受电弓以开口方式运行的数值模拟分析,得到采用类似风屏障结构的导流罩后,其降噪效果明显,声压级下降3 dB左右。Zhu等[11]基于延迟独立涡模拟(DDES)和FW-H方法对只包括轮对和构架结构的1∶10缩比简化转向架流场特性和偶极子分布规律进行了预测并通过风洞试验验证了数值模拟的正确性。Wakabayashi等[12]通过全尺寸模型的线路测试方法,对整车全部转向架区域设置全包裙板的FASTECH360 S型高速列车进行噪声测试,结果表明较E2-1000型高速列车[13]的转向架区域噪声减小1 dB左右。刘加利等[14-15]以高速列车头车为研究对象,采用大涡模拟方法和Lighthill声学比拟理论,计算头车远场气动噪声特性及利用宽频带噪声源模型计算高速列车车身表面气动噪声源问题。Yamazaki等[16]通过对1∶5缩比的某型新干线列车的风洞试验研究和实车测试,发现车辆连接处也是高速列车的主要噪声源。孙振旭等[17]采用非线性声学求解器和FW-H方法对CRH3型高速列车进行气动噪声预测及进行低噪声结构设计,计算结果表明在头车视窗和流线型部位采用光滑过渡和车头排障器位置进行流线型设计后与原始模型对比其表面噪声分别减少7 dBA和14 dBA,降噪效果明显。

基于以上文献调研,本文主要涉及高速列车整车气动噪声声源、远场气动噪声特性分析和降噪研究。数值计算时,同时考虑转向架和车辆连接部位等结构的高速列车空气动力学模型,建立了3 节编组高速列车整车气动噪声计算模型。研究得到较准确的高速列车气动噪声源及各个噪声源对整车气动噪声的贡献量大小,同时得到列车远场气动噪声分布规律,并优化车辆连接处的风挡结构和转向架区域的裙板结构,取得良好的降噪效果。

1 高速列车远场气动噪声计算模型

1.1 计算几何模型

本文以某型动车组为研究对象,采用头车、中间车和尾车组成3 节车编组,每辆车包括前后2个转向架,车辆连接处采用内风挡结构(本文简称既有风挡)。高速列车简化模型见图1。车辆尺寸参数为:L=79.12 m、W=3.36 m、H=3.80 m,头车流线型长度为10.17 m,头车最大横截面积为11.91 m2。

1.2 计算区域及边界条件

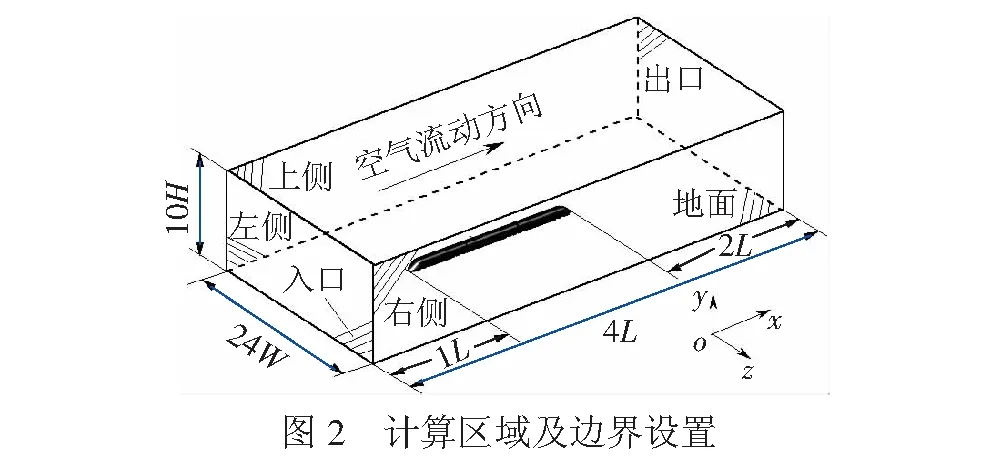

高速列车计算区域见图2,流场计算区域长度、宽度和高度分别为4L m、24W m和10H m,列车头车鼻尖距入口1倍车长,尾车鼻尖距出口为2倍车长,列车与地面之间的距离为0.376 m。

高速列车正前方来流方向截面为入口边界,设置为速度入口条件。正后方截面为出口边界,设置为压力出口条件。高速列车的左侧、右侧和正上方截面设置为对称边界,列车表面设置为无滑移壁面的wall边界。为了模拟地面效应,地面设置为滑移地面,其滑移速度为列车运行速度[18]。

1.3 网格划分

采用网格划分软件ICEM CFD来划分网格。分别取外场最大尺寸2 000 mm、列车表面最大网格70 mm、转向架表面最大网格为40 mm等的非结构网格。为更加精确的考虑车体表面对流体流动的影响,在其表面进行边界层网格划分,边界层增长率为1.2,总厚度12 mm的8层三棱柱网格。其相应的网格总数约为4 562 万。

1.4 数学模型

采用基于雷诺平均模拟的标准湍能-耗散率进行定常计算,采用大涡数值模拟湍流模型[19]进行非定常计算,CFD模拟得到声源信息数据后,再采用声类比理论[20]求解声波从近场到远场部分的传播。其计算过程均在FLUENT软件中完成。

2 高速列车气动噪声声源特性

2.1 高速列车声功率级分布特性

图3为高速列车在平地上以350 km/h运行时整车、车端连接部位和转向架部位的声功率级分布云图,图4为纵向对称面外轮廓线上的声功率级分布图。

由图3和图4可看出,头车鼻尖、头车排障器、转向架部位和既有风挡区域声功率级峰值达到100 dB以上,而头车非流线型部位、中间车和尾车部位的声功率级较小。声功率较大的车身表面处脉动压力值较大,产生的气动噪声也较强。由此可知,头车鼻尖处、头车排障器部位、转向架部位和既有风挡区域为高速列车的主要噪声源,由此可认为高速列车的声源区域发生在气流易分离、湍流运动较剧烈处。

由图3、图4还可以看出,头车一位端转向架的声功率级较其余转向架的声功率级大,其中轮对靠近地面侧、转向架制动盘和构架等处的声功率较转向架其余部件大。二位端既有风挡处声功率级较一位端既有风挡处大,中间车的声功率级衰减幅值较头车和尾车小。由此可知,主要声源分布在部件曲率变化比较大或是涡流变化比较激烈的地方。

因此,优化高速列车头部形状及车身外形,转向架部件进行流线型设计,减少凹凸型排障器和既有风挡是减小高速列车车身表面气流扰动和降低气动噪声的有效方法。

2.2 高速列车声功率级的速度依赖规律

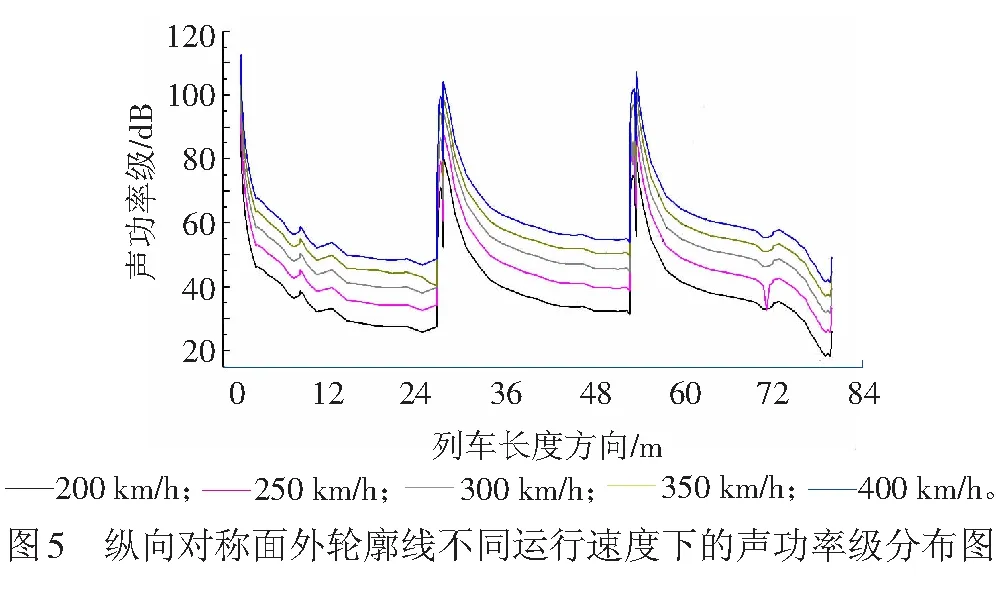

图5为高速列车纵向对称面外轮廓线在不同运行速度下的声功率变化曲线。由图5可以看出,随着速度的增加,列车表面声功率级增大。声功率较大的部位为头车鼻尖位置、二位端既有风挡和一位端既有风挡处。车端连接处采用既有风挡结构后,在既有风挡处声功率级变化梯度很大,既有风挡区域过渡到车体部位的声功率级沿列车运行方向衰减较大。

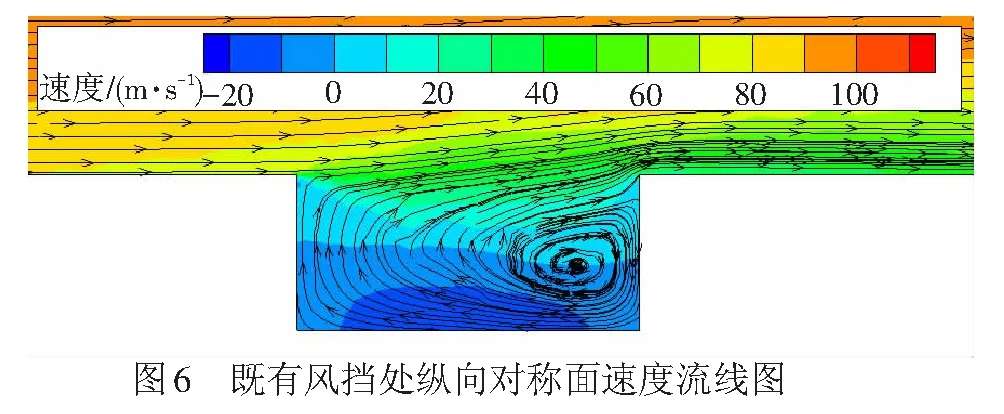

图6为车辆连接部位采用既有风挡时的速度流线图。由图6可见,高速列车以350 km/h运行时,气流通过车辆连接处的既有风挡结构后,在凹槽内滞留形成漩涡,涡心不断向两侧发展,产生较大的速度梯度,此处的列车表面脉动压力较大,因此既有风挡结构处气动噪声较大(见图4、图5)。

图7给出高速列车不同部位处最大声功率级与列车运行速度的关系。由图7可知,列车车身不同位置处最大声功率级随列车运行速度的增加而显著增大。文献[1]指出最大声功率级Pm与列车运行速度之间的关系为

Pm=alg(V/V0)+b

( 1 )

式中:V0为参考速度,V0=200 km/h;V为列车运行速度;a,b为需确定的常数。利用多项式拟合确定未知参数,得到图7所示的最大声功率级与列车运行速度的对应函数关系。其中,头车鼻尖处最大声功率级与运行速度满足以下函数关系

Pm=77.05lg(V/V0)+89.37

( 2 )

一位端既有风挡位置拟合得到的函数关系为

Pm=81.74lg(V/V0)+80.68

( 3 )

二位端既有风挡位置拟合得到的函数关系为

Pm=85.85lg(V/V0)+80.31

( 4 )

尾车鼻尖处最大声功率级与速度的函数关系为

Pm=76.38lg(V/V0)+26.16

( 5 )

3 高速列车远场气动噪声分析

3.1 远场气动噪声特性

为了研究高速列车远场气动噪声特性,根据高速列车气动噪声测试ISO3095—2005[21]标准,在距轨道高3.5 m、中心线25 m远处,分布沿列车纵向(x向)均匀布置80个纵向噪声评估点,相邻评估点的距离为1 m;在距轨道高3.5 m、中心线7.5、12、18.5 m和30 m处,分布沿列车横向(y向)的头车鼻尖、头车一位端转向架、头车二位端转向架、一位端风挡、中间车一位端转向架、中间车二位端转向架、二位端风挡、尾车二位端转向架、尾车一位端转向架、尾车鼻尖处分别布置4个评估点,共计40个横向噪声评估点;在距轨道面高0.5、1.2、2.2 m和5.0 m,轨道中心线12 m远处,分布沿列车垂向(z向)的头车一位端转向架、一位端风挡、二位端风挡分别布置4个噪声评估点,共计12个垂向噪声评估点。列车远场气动噪声计算的噪声评估点布置和噪声评估点编号见图8。

本文采用等效连续A计权声压级对高速列车气动噪声进行评估,根据ISO3095—2005定义,等效连续A计权声压级LA的计算式[21]为

( 6 )

式中:T为测量时间间隔,T=0.5 s;pA(t)表示瞬时A计权声压,Pa;p0表示基准声压,p0=20Pa。

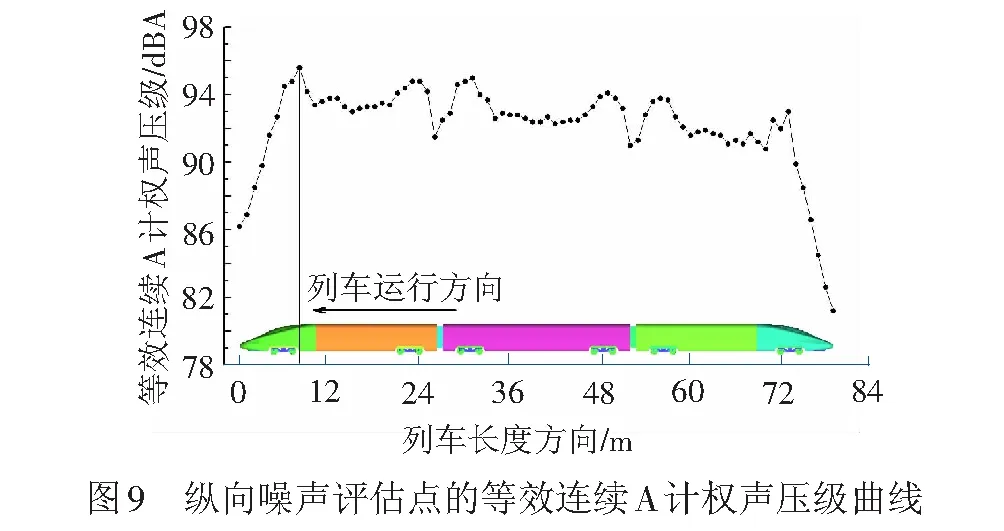

图9为高速列车以350 km/h运行时,纵向噪声评估点的等效连续A计权声压级曲线,图10为纵向噪声评估点在不同运行速度时的声压级对比图。

由图9可见,高速列车纵向气动噪声声压级分布呈现减小的趋势,其中头车区域噪声评估点的声压级较大,在头车流线型过渡附近,总噪声声压级达到最大值;头车鼻尖位置过渡到x=8 m时,远场噪声声压级迅速增大,增加约9.4 dBA,达到全局最大值95.9 dBA;随后整车噪声声压级逐渐减小;在尾车流线型部位,噪声声压级衰减迅速,最大衰减幅度为11.3 dBA;在头车流线型视窗过渡区域、头车一位端转向架、头车二位端转向架,中间车一位端转向架、中间车二位端转向架,尾车二位端转向架、尾车一位端转向架和尾车流线型视窗过渡区域的等效连续A计权声压级达到局部最大值。

由图10可以看出,纵向噪声评估点的声压级随列车运行速度的增加而显著增大。运行速度分别为200、250、300、350、400 km/h时,最大声压级(x=8 m处的纵向噪声评估点)分别为90.2、92.4、94.3、95.9、97.3 dBA,增加幅度分别为2.2→1.9→1.6→1.4 dBA,说明随着速度的增大,同一噪声评估点的气动噪声增加幅度越小。运行速度由200 km/h增加到400 km/h时,声压级增加了7.1 dBA。

由图10还可看出,采用1点噪声评估点的数值模拟评价整车气动噪声并无意义。因此可根据能量叠加原理,采用声压级平均值Lpm

( 7 )

式中:(LA)i(i=1,2,…,m)为第i个噪声评估点的等效连续A计权声压级;m为测点总数,m=80。

通过式( 7 )计算,得到平均声压级为93.2 dBA,与参考文献[14]对比,误差为1.1 dBA。因此可证明本文计算结果的准确性。

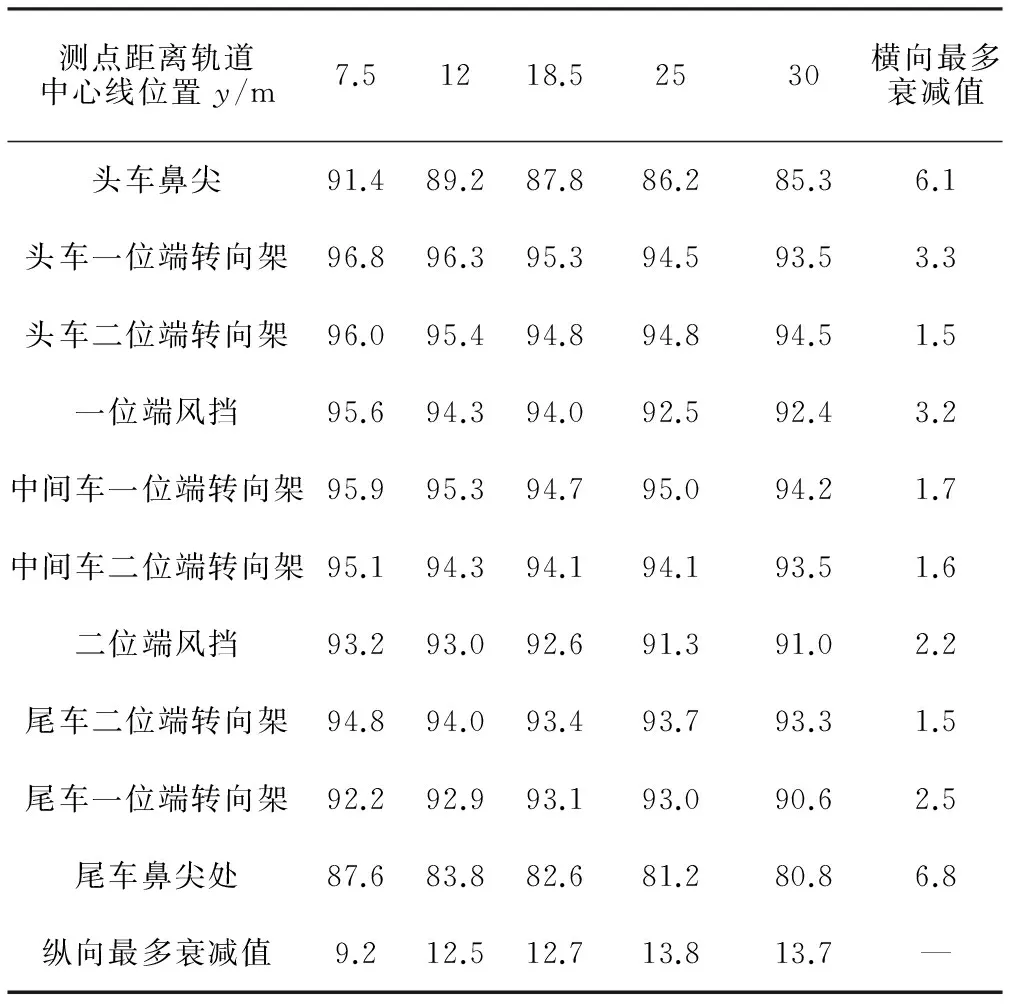

表1为高速列车以350 km/h运行时,距离头车不同位置处的横向噪声评估点的等效连续A计权声压级对比表。由表1可知:

(1) 距轨道中心线7.5、12、18.5、25、30 m的尾车鼻尖处的横向噪声评估点,声压级降幅为3.8→1.2→1.4→0.4 dBA,说明距离气动噪声源越远,横向截面噪声评估点的声压级衰减幅度越小;横向总声压级衰减幅度在1.5~6.8 dBA之间,且在尾车鼻尖和头车鼻尖处的声压级幅值衰减最多,其他横向截面噪声评估点的声压级具有相同分布规律。

(2) 头车一位端转向架和头车二位端转向架的总声压级沿纵向方向达到最大值,头车鼻尖处到车尾鼻尖处的纵向噪声评估点的总噪声声压级平均降幅12.4 dBA。在运行速度为200、250、300、400 km/h时,可以得到同样的结论。

表1 横向噪声评估点z=3.5 m的等效连续A计权声压级对比表 dBA

图11为高速列车以350 km/h运行时垂向噪声评估点的等效连续A计权声压级曲线。由图11可见,高速列车头车的气动噪声沿垂向差别较大,头车一位端转向架垂向截面测点的声压级最大相差5.0 dBA;一位端风挡垂向截面声压级最多相差8.1 dBA,二位端风挡垂向截面声压级最大相差8.9 dBA,且距离地面高度2.2 m处噪声评估点声压级达到最大值。头车一位端转向架的最大声压级发生在距地面高度0.5 m处,且随着垂向距离的增加逐渐减小。因此可见,转向架部件对高速列车气动噪声的影响较大,进一步可验证头车一位端转向架是高速列车气动噪声的主要组成成分。

图12为纵向噪声评估点x1(头车鼻尖处)的等效连续A计权声压级频谱图。其余测点的声压级频谱图(篇幅有限,其余测点的频谱图未列出)与鼻尖处的类似,只是同频域的声压级幅值不同。

由图12(a)可知:高速列车气动噪声频谱在很宽的频域内存在,是一种宽频噪声。20 Hz以下的主频幅值较大,其总噪声声压级达到74.2 dBA。图12(b)可见,高速列车远场气动噪声具有较宽的频谱,气动噪声的主要能量集中在630~4 000 Hz频率内。主要能量频率分布范围与距离车头鼻尖处的位置有关,距鼻尖处越远,1/3倍频程主频范围由向高频部分移动的趋势;在25~630 Hz频率范围内,气动噪声的1/3倍频程随着频率的增加而迅速增大;当频率大于630 Hz时,气动噪声的1/3倍频程随频率的增加而变化不大,趋于平稳。

3.2 远场气动噪声声源贡献量

上节已得到高速列车的主要噪声源为头车鼻尖、头车排障器、转向架部位和既有风挡区域等,但主要噪声源对总噪声的贡献量难以通过宽频带噪声源模型定量分析,测试方法也难以得到各个部件对总噪声的贡献量。而基于CFD技术的高速列车气动噪声大涡模拟方法和Lighthill声学比拟理论可定量分析高速列车各个部件对总噪声的贡献量。图13为列车以350 km/h运行时,整车、车体、头车、尾车、转向架和既有风挡结构分别为噪声源得到的等效连续A计权声压级对比曲线。

由图13可见,车体对整车总噪声的贡献量最大,其次为头车,然后为尾车。6个转向架对总噪声的贡献量主要是转向架附近的噪声辐射传播,进而引起图13所示的6个局部最大声压级幅值,与整车总声压级对比可见,最多相差21 dBA,对总噪声的贡献量较小。车端连接处的噪声主要来自既有风挡的噪声辐射贡献,一位端风挡总噪声贡献量较二位端风挡大。

图14为分别以车体、头车、尾车、转向架、既有风挡为噪声源,计算得到头车鼻尖噪声评估点x1的1/3倍频程对比结果。由图14和图12(b)可见,车体对整车噪声的贡献主要是1 250~1 600 Hz,在40 Hz和160 Hz出现峰值,其中心频率为40 Hz时出现较大噪声;头车噪声的主要能量集中在800~1 600 Hz频率范围内;尾车噪声的主要能量集中在1 250~2 000 Hz频率范围内,在中心频率为100 Hz和5 000 Hz时出现局部最大值;转向架对整车噪声的贡献主要集中在630~4 000 Hz频率范围内,在中心频率为160 Hz和4 000 Hz时出现峰值,160 Hz的幅值远大于车体、头车、尾车和既有风挡区域的噪声;既有风挡对整车噪声的贡献为1 000~2 000 Hz频率范围内,在中心频率为400 Hz和1 600 Hz时出现峰值。其余噪声评估点可以得到同样的结论。

3.3 远场气动噪声降噪

由图4和图13可知,既有风挡位置处的声功率级和声压级达到局部最大值。针对车辆连接处的气动噪声过大问题,本文采取在车辆的连接处设置全风挡结构(本文简称改进风挡),对高速列车以350 km/h运行时的气动噪声进行数值计算模拟,高速列车既有风挡和改进风挡结构见图15。

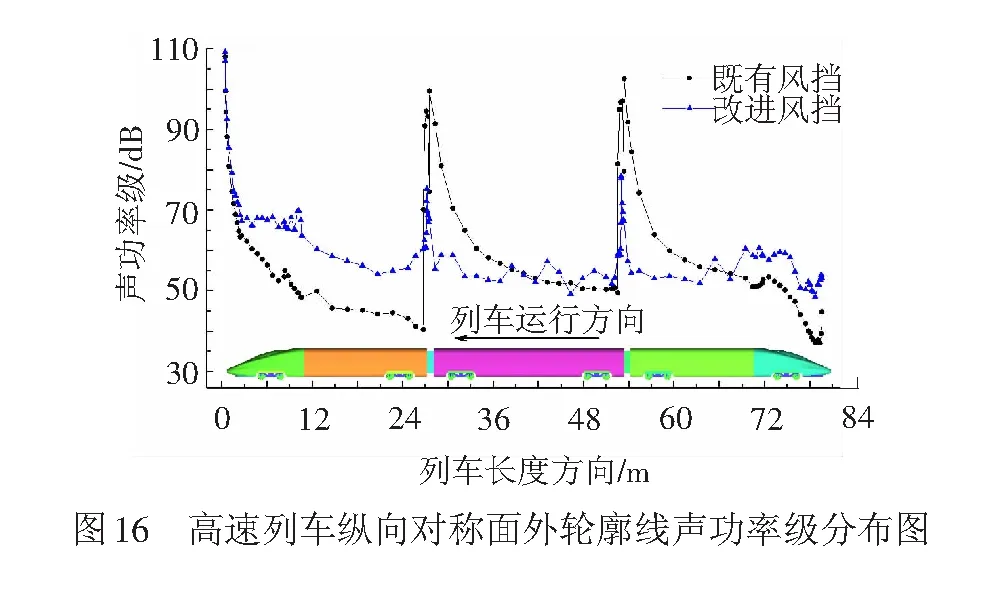

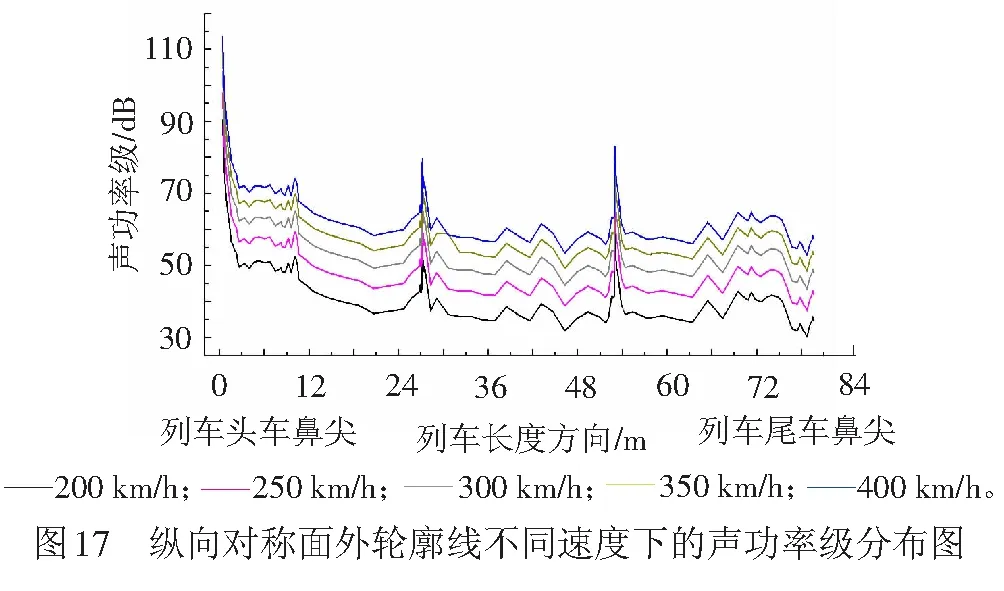

图16为采用宽频带噪声源模型计算得到的高速列车以350 km/h运行时,纵向对称面外轮廓线的声功率级分布图,图17为采用改进风挡的纵向外轮廓线在不同运行速度时的声功率级分布图。

由图16和图17可见,车端连接处采用既有风挡结构的声功率级,在车端连接处的幅值抖动量较改进风挡处的大;既有风挡区域过渡到车体部位的声功率级沿着列车运行方向衰减较大,而改进风挡的声功率级沿列车运行方向衰减很小,几乎不变。

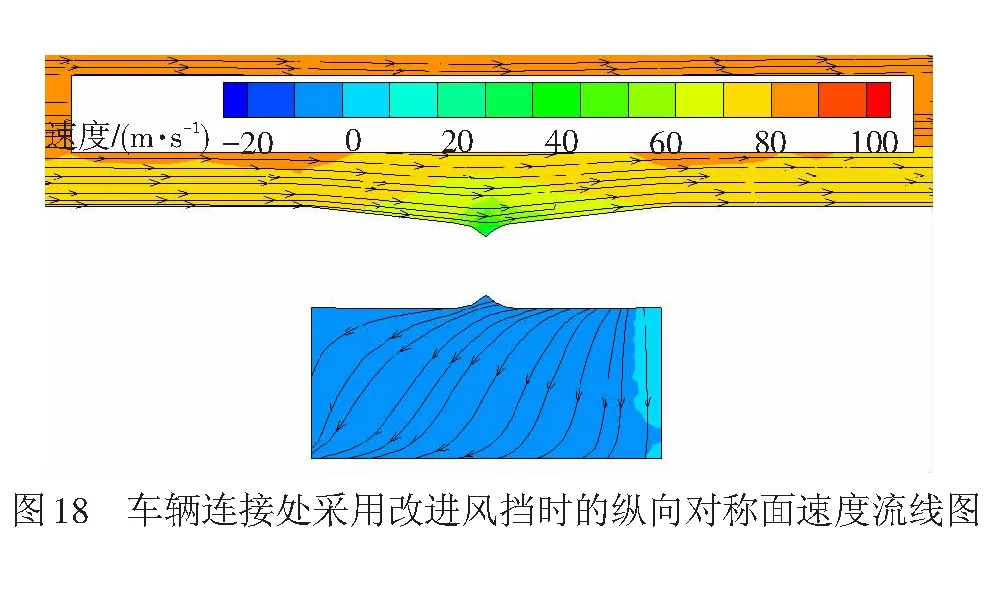

图18为车辆连接部位采用改进风挡时的速度流线图。由图18可见,气流通过车辆连接处的改进风挡结构后,在凹槽内未形成漩涡,气流在此处未滞留。与既有风挡速度流线图6对比可见,改进风挡结构处的脉动压力、声功率级和气动噪声较采用既有风挡的小。因此可见,减小列车表面的凹凸结构,采用流线型过渡曲面能更好的减小气流扰流,进而减小气动噪声。

图19为纵向对称面外轮廓线最大声功率级与列车采用改进风挡运行速度的函数关系对比图。由图19可见,最大声功率发生在头车鼻尖处。车辆连接处采用改进风挡结构的最大声功率级增加值较既有风挡结构小,二位端风挡部位声功率级较一位端风挡处的声功率级大。

图19给出最大声功率级与列车运行速度的函数关系。其中,改进风挡后,头车鼻尖处的函数关系为

Pm=76.77lg(V/V0)+90.43

( 8 )

一位端改进风挡位置拟合得到的函数关系为

Pm=77.29lg(V/V0)+56.33

( 9 )

二位端改进风挡位置拟合得到的函数关系为

Pm=79.93lg(V/V0)+59.03

(10)

尾车鼻尖处最大声功率级与速度的函数关系为

Pm=75.68lg(V/V0)+34.74

(11)

图20为以风挡为噪声源,采用大涡模拟和Lighthill声学比拟理论计算得到的声压级对比曲线。由图20可见,在车辆连接部位采用改进风挡后,最大声压级降幅为3.2 dBA,降噪效果明显。

图21所示为一位端风挡最大声压级噪声评估点x26的频谱图及1/3倍频程频谱图。

通过对车端连接部位采用不同连接方式的气动噪声频谱分析,可见改进风挡的声压级幅值较既有风挡有所减小,平均降幅为3.81%。

分析既有风挡结构1/3倍频程中心频率处A计权声压级主要能量集中在1 000~4 000 Hz范围内,宽频范围较广。车辆连接处采用改进风挡后,主要能量集中在630 ~1 250 Hz范围内,在160~315 Hz频率内主要能量值较既有风挡大。采用改进风挡后,在整个频域内,声压级幅值减小,主频范围向低频移动。

针对转向架部位处气动噪声过大问题,本文采取在转向架部位设置全包裙板结构(简称改进裙板),对高速列车以350 km/h运行时的气动噪声进行数值计算模拟,高速列车既有裙板和改进结构见图22。

图23以转向架为噪声源,采用大涡模拟和Lighthill声学比拟理论计算得到的声压级对比曲线。由图23可见,在转向架部位采用改进裙板后,最大声压级降幅为3.8 dBA,降噪效果很明显。

4 结论

(1) 高速列车的主要气动噪声源分布于头车鼻尖、头车排障器、转向架和车辆连接位置。该模型的气动噪声声源贡献量,头车鼻尖和排障器是高速列车最主要噪声源,噪声水平高于其他噪声;其次是6个转向架,其中头车一位端转向架的噪声贡献量较其余转向架多;最后是车辆连接处的风挡区域,其中二位端风挡的噪声贡献量较一位端风挡多。

(2) 高速列车气动噪声是一种宽频噪声,整车各个噪声评估点的气动噪声等效连续A计权声压级主要能量集中在630~4 000 Hz频率范围内;车体对整车噪声的贡献主要是1 250~1 600 Hz,在中心频率40 Hz和160 Hz时出现峰值;头车噪声对整车噪声的贡献主要集中在800~1 600 Hz频率范围内;尾车噪声对整车噪声的贡献主要集中在1 250~2 000 Hz频率范围内,在100 Hz和5 000 Hz出现峰值;转向架噪声主要贡献在630~4 000 Hz内,在160 Hz和4 000 Hz出现峰值,且160 Hz的幅值远大于车体、头车和风挡区域的噪声;既有风挡噪声主要贡献在1 000~2 000 Hz内,中心频率为400 Hz和1 600 Hz时出现峰值。

(3) 高速列车以不同速度运行时,纵向噪声评估点声压级分布特点:x=8 m即头车流线型视窗过渡区域,等效连续A计权声压级达到最大值。横向噪声评估点声压级分布特性:头车鼻尖处和尾车鼻尖处的噪声声压级衰减幅度最大,距轨道中心线越远,等效连续A计权声压级衰减幅度越小。垂向噪声评估点的声压级分布特点:头车一位端转向架附近的噪声评估点越靠近地面,总噪声声压级越大;风挡附近噪声评估点在距地面高度为2.2 m处,等效连续A计权声压级达到最大值。

(4) 车辆连接处采用全风挡结构以及转向架区域设置全包裙板后,降噪效果明显。因此优化高速列车头部形状及车身外形,转向架部件进行流线型设计,减小凹凸型的排障器和风挡是减小列车车身表面气流扰动和降低气动噪声的有效方法。

参考文献:

[1] MELLET C, LETOURNEAUX F, POISSON F, et al. High Speed Train Noise Emission: Latest Investigation of the Aerodynamic/Rolling Noise Contribution[J]. Journal of Sound and Vibration, 2006, 293(3): 535-546.

[2] 张卫华. 高速列车顶层设计指标研究[J]. 铁道学报, 2012, 34(9): 15-19.

ZHANG Weihua. Study on Top-level Design Specifications of High-speed Train[J]. Journal of the China Railway Society, 2012, 34(9): 15-19.

[3] THOMPSON D J, LATORRE I E, LIU X, et al. Recent Developments in the Prediction and Control of Aerodynamic Noise from High-speed Trains[J]. International Journal of Rail Transportation, 2015, 3(3): 119-150.

[4] NAGAKURA K. Localization of Aerodynamic Noise Sources of Shinkansen Train[J]. Journal of Sound and Vibration, 2006, 293(3): 547-556.

[5] KITAGAWA T, NAGAKURA K. Aerodynamic Noise Generated by Shinkansen Cars[J]. Journal of Sound and Vibration, 2000, 231(5): 913-924.

[6] 郑拯宇, 李人宪. 高速列车表面气动噪声偶极子声源分布数值分析[J]. 西南交通大学学报, 2011, 46(6): 996-1 002.

ZHENG Zhengyu, LI Renxian. Numerical Analysis of Aerodynamic Dipole Source on High-speed Train Surface[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2011, 46(6): 996-1 002.

[7] 高阳, 王毅刚, 王金田,等. 声学风洞中的高速列车模型气动噪声试验研究[J]. 声学技术, 2013, 32(6): 506-510.

GAO Yang, WANG Yigang, WANG Jintian, et al. Testing Study of Aerodynamic Noise for High-speed Train Model in Aero-acoustic Wind Tunnel[J]. Technical Acoustic, 2013, 32(6): 506-510.

[8] SUEKI T, IKEDA M, TAKAISHI T. Aerodynamic Noise Reduction Using Porous Materials and Their Application to High-speed Pantographs[J]. Quarterly Report of RTRI, 2009, 50(1): 26-31.

[9] LEE J, CHO W. Prediction of Low-speed Aerodynamic Load and Aeroacoustic Noise around Simplified Panhead Section Model[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit,2008, 222(4): 423-431.

[10] YU H H, LI J C, ZHANG H Q. On Aerodynamic Noises Radiated by the Pantograph System of High-speed Trains[J]. Acta Mechanica Sinica, 2013, 29(3): 399-410.

[11] ZHU J Y, HU Z W, THOMPSON D J. Analysis of Aerodynamic and Aeroacoustic Behaviour of a Simplified High-speed Train Bogie[C].WERNING S B. Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation Systems. Berlin Heidelberg:Springer,2015, 489-496.

[12] WAKABAYASHI Y, KURITA T, YAMADA H, et al. Noise Measurement Results of Shinkansen High-speed Test Train (FASTECH360S, Z)[C]//WERNING S B. Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation Systems. Berlin Heidelberg: Springer, 2008: 63-70.

[13] KURITA T, WAKABAYASHI Y, YAMADA H, et al. Reduction of Wayside Noise from Shinkansen High-speed Trains[J].Journal of Mechanical Systems for Transportation and Logistics, 2011, 4(1): 1-12.

[14] 刘加利, 张继业, 张卫华. 高速列车车头的气动噪声数值分析[J]. 铁道学报, 2011, 33(9): 19-26.

LIU Jiali, ZHANG Jiye, ZHANG Weihua. Numerical Analysis on Aerodynamic Noise of the High-speed Train Head[J]. Journal of the China Railway Society, 2011, 33(9): 19-26.

[15] 肖友刚, 康志成. 高速列车车头曲面气动噪声的数值预测[J]. 中南大学学报, 2008, 39(6): 1 267-1 272.

XIAO Yougang, KANG Zhicheng. Numerical Prediction of Aerodynamic Noise Radiated from High Speed Train Head Surface[J]. Journal of Central South University:Science and Technology,2008, 39(6):1 267-1 272.

[16] YAMAZAKI N, TAKAISHI T, TOYOOKA M, et al. Wind Tunnel Tests on the Control of Aeroacoustic Noise from High Speed Train[C] //WERNING S B ed. Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation Systems. Berlin Heidelberg: Springer, 2008: 33-39.

[17] SUN Z X, GUO D L, YAO S B, et al. Identification and Suppression of Noise Sources Around High Speed Trains[J]. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 2013, 7(1): 131-143.

[18] 于梦阁, 张继业, 张卫华. 桥梁上高速列车的强横风运行安全性[J]. 机械工程学报, 2012, 48(18): 104-111.

YU Mengge, ZHANG Jiye, ZHANG Weihua. Running Safety of High-speed Trains on Bridges under Strong Crosswinds[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2012, 48(18): 104-111.

[19] 崔桂香, 许春晓, 张兆顺. 湍流大涡数值模拟进展[J]. 空气动力学学报, 2004, 22(2): 121-129.

CUI Guixiang, XU Chunxiao, ZHANG Zhaoshun. The Progress of Turbulent Eddy Simulation[J]. Aerodynamics Journal, 2004, 22(2): 121-129.

[20] WILLIAMS J E F, HAWKINGS D L. Sound Generation by Turbulence and Surfaces in Arbitrary Motion[J]. Philosophical Transactions for the Royal Society of London: Series A, Mathematical and Physical Sciences, 1969, 264(1151): 321-342.

[21] European Committee for Standardization. ISO 3095—2005 Railway Application-Acoustics-Measurement of Noise Emitted by Railbound Vehicles[S]. United Kingdom: British Standards Institution, 2005.