隱士的誘惑:三至四世紀中國和西方隱修的諸面向

2016-05-15鮑吾剛姜虎愚

鮑吾剛 著 姜虎愚 譯

隱士的誘惑:三至四世紀中國和西方隱修的諸面向

鮑吾剛 著 姜虎愚 譯

引 言

隱修(eremitism)在許多文化中都是非常普遍的現象,其表現形式五花八門,令人難以看透。它既是社會的産物也是對社會的否定,又或許可以稱之爲一切社會的幽暗面: 它與社會密不可分,伴隨了社會發展的全部歷程,時而微弱,時而壯大,其周圍縈繞的魍魎之影越是多樣,其所身處的社會就越是複雜。即便它未必沾染上所在社會的特殊色調——特别是當二者之間格格不入時——它還是能夠體現出該社會的獨有輪廓來。因此,對比兩個不同文化間的隱修特徵,或許對於文化間的整體性比較都是必要的。但如果想將這種理念實踐於中國與“西方”——這兩種古老、龐大、層面衆多的文明時,無疑只能望洋興歎。可想而知,如果籠統地對二者進行概括性對比,即便不是徹頭徹尾的無用,也將不幸淪爲陳詞濫調。

但進行這種對比又是如此地誘人,*西方的隱修與寺院修道(monasticism,或“出家”)二者難以截然區分,相關概述可參Dictionnair de Spititualite(靈修辭典),4: 936-982 “Erémitisme”(隱修)條,Enciclopedia delle Religioni(宗教百科全書),4: 576-642 “Monachesimo”(出家修道)條及Encyclopaedia of Religion and Ethics(宗教及倫理百科全書),8: 781a-805b “Monasticism”條。這些辭典還對近東及印度(佛教)的隱修有所涉及,但幾乎没有關注中國的情况。關於基督教隱修的大量文獻最全面的分類參考書目見Peter F. Anson, The Call of the Desert. The Solitary Life in the Christian Church(沙漠的召唤: 基督教會中的獨居生活),London(S.P.C.K.)1964, pp.231-270.另參Frank.K.Suso(ed.), Askese und Mönchstums in der Alten Kirche(早期教會的苦行與出家修道),Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgemeinschaft),1975,pp.32-33.既可以探尋二者之共同點以相互闡發,又能挖掘他們潛藏在文化概念下的獨特個性。儘管存在上述困難,我還是決定在本文中嘗試這種比較,但我也深知這種做法的潛在危險性。此外,事實上只有對主題盡可能地加以限制,該對比才有值得一試的必要。因此爲了避免内容大而無當,本文的主題將被限定在以下三重條件之内: 1. 關於時段: 公元3世紀及4世紀早期。2. 關於隱修的模式: 隱士必須是嚴格意義上的獨居者。他們與“集體隱修者”(cenobitic,來自希臘文koinosbios,“共同生活”)相反,後者加入了修道院或者類似團體,成爲了俗世外的另一種社群中的一員。3.關於材料: 文本方面,較之更爲複雜的專論,更關注隱士、聖人及其反對者之間的虚構對話或者軼事中所傳達的哲學與宗教信息。這裏就本文主題的縮小還得再發表一些意見:

無論對於中國或者西方,*很難確定中西方的隱修與寺院修道是否受過某些極爲相似的歷史因素的影響: 漢王朝與羅馬帝國的崩潰,帝國的大部分領土爲“蠻族”所征服,繼而崩塌的社會秩序可能會導致各種逃避主義運動的産生。但本文所討論的時代僅是這一歷史時期的前半段而已,而此時還看不到這些歷史發展所带來的最終後果。公元3至4世紀前期都遠非隱修現象之濫觴;因此這一標準可能會與該現象的源遠流長相互矛盾。事實上,大量的苦修傳統都可以追溯到前基督教時代的希臘、羅馬帝國及近東,這些傳統有時會由於不同原因而衍生出隱修現象。比如俄爾甫斯教、畢達哥拉斯學派、希臘神秘崇拜的信徒、斯多葛學派,又特别在猶太教界,更有艾賽尼派(the Essenes)及治癒者派(the Therapeuts),*Bernhard Lohse,Askese und Mönchtum in der Antike under in der Alten Kirche (古典時代與早期教會中的苦行與出家修道), München (Oldenburg), 1969,pp.17-110; Jean van der Ploeg,“Les Esséniens et les origines du monachisme chrétien” (艾賽尼派與基督教出家修道的起源), in: Orientalia Christiana Analecta, 153: Ⅱ monachesimo orientale(Roma 1958), pp.321-339; Karl Heussi,Der Ursprung des Mönchstums (出家修道的起源), Tübingen (Mohr/Siebeck), 1936, pp.280-283; Frank, pp.91-106, 129-180.這樣的例子不勝枚舉。基督教信仰中的苦修理念很顯然受到了這些更早的宗教與哲學觀念的影響。這一點在公元最初兩個世紀的諾斯替運動中表現得特别明顯——該教派尤其活躍於西半球的東部,也就是今日的叙利亞與埃及。*Arhur Vööbus, History of Asceticism in the Syrian Orient (叙利亞東方的苦修史), vol.1, Louvain(Secretariat du Corpus SCO) 1958, pp.138-169; Lohse, pp.173-189.但直到第3、4世紀這些零散的苦修傳統才被整合進“真正的”基督教修道當中。埃及的聖安東尼(St.Anthony,251—356)成爲了“第一位”基督教獨居隱修士,僅僅在他去世后數年,聖亞他那修(St.Athanasius)就將其生平書寫下來並成爲著名經典,*Heussi, pp.69-115; Derwas J Chitty, The Desert a City (沙漠之城), Oxford(Basil Blackwell), 1966, pp.1-45; Anson,pp.13-16.也將他樹立爲基督教隱士獨居生活的典範。當然,聖安東尼只有從在斗室中開始獨居生活的一刻起才能算作真正意義上的隱修士。而大型的修道定居點也在此時被建立起來: 大約在公元320年前後,聖帕科繆(St.Pachomius,290—346)在尼羅河右岸的塔比尼西(Tabennisi)建立了一所修道院,並成爲了“第一個”修道團體的組織者。*Heussi, pp.115-131; Frank, pp.183-229; Anson, 27-30.

雖然聖帕科繆不是第一個集體隱修士,在我們的語境中更爲重要的聖安東尼也並非西方,或者更準確地説,基督教隱修中的第一個獨居隱士,但這並非在否認其人代表了苦行與隱修的新特徵降臨在了他們的時代。前所未有地出現了以個人或者小團體形式與世隔絶的需求,這種需求還像傳染病一般地蔓延開來。或許正如一位現代批評者阿道夫·馮·哈爾納克(A.Harnack)所説:“再也没有一部書曾像《聖安東尼傳》(VitaS.Antonii)般如此沉悶呆板地影響了埃及、西亞及歐洲。”*引自Helen Waddell (transl), The Desert Fathers (沙漠教父), nn Arbor (Univ.of Michigan Press), 1957, p.4.但這仍未回答爲何這樣一部書會造成如此巨大的影響。事實上,該問題已經被討論經年而未有定論。其中一個主要關注點是: 基督教隱修究竟在多大程度上受到了西方前基督教觀念的影響。另外如前所述,又在多大程度上受到了東部地區,比如伊朗及其鄰國,甚至印度的影響呢?*基督教隱修以及出家修道究竟在多大程度上受到了基督教以外之宗教的影響,圍繞這一問題的討論已經超過了130年,時至今日一些争論仍是劍拔弩張的。這種現象是可以理解的——因爲論點背後是學者們的意識形態與個人立場。他們各自給出的答案也暗示了其對於“隱修”或“寺院修道”等術語的定義。參Heussi, pp.1-10, 280,340; Frank, pp.29-33。更爲具體的例子可參Vööbus, pp.138-169及Frank, pp.230-254。摩尼教徒們很顯然在向兩個方向傳播相關内容方面扮演了重要卻又模糊的角色。*Vööbus, pp.109-137; Heussi, pp.287-291; Lohse, pp.177-179.其信仰原本就裝點着來自不同宗教的因素,因此其框架也富於彈性,使得他們可以適應不同的宗教環境: 在西方難以將他們與基督教徒們截然分清,而在東方他們又自認爲是佛教徒;而最終,東西方的摩尼教反對者們都將他們視作“騙子”。

但無論印度與埃及之間是否由於摩尼教的傳播而産生了間接的關聯,甚至埃及與中國之間都可能存在更爲間接的關係——饒有趣味的是這一時段中國的隱逸也産生了某種新的性質。當然中國隱逸的起源遠早於這個時代。*關於中國隱修的心理基礎可參斯波六郎: 《中國文學における孤獨感》,東京: 岩波書店,1959年;太田悌藏: 《東洋思想における孤獨と無情》,東京: 法政大學,1970年。其早期歷史可參笠原仲二: 《中國における人間の解放とその主體性の自覺》,立命館文學,1948—1950年;同氏: 《現實の變革と隱遁思想》,京都: 1950年,第133—175頁;根本誠: 《專制社會における抵抗精神: 中國的隱逸の研究》,東京: 創元社,1952年,第17—59頁;富士正晴: 《中國の隱者,亂世と知識人》,東京: 岩波書店,1973年,第1—66頁。Li Chi,“The Changing Concept of the Recluse in Chinese Literature” (中國文學中隱居概念的流變),in: Harvard Journal of Asiastic Studies, 24(Cambridge, Mass., Harvard Yenching Inst., 1962/63), pp.234-247;Max Kaltenmark (康德謨)(transl.), Le Lie-Sien tschouan (列仙傳), Peking (Publ.du Centre d’étude sinologiques de Péking), 1953,pp.24-26; Frederick W.Mote (牟復禮), “Confuscian Eremitism in the Yüan Period” (元代的儒家隱逸),in: Wright,Arthur F. (芮沃壽)(ed.): The Confucian persuasion (儒家的主張),Stanford, Calif. (Stanford Univ.Pr.), 1960, pp.206-209.牟復禮在該文注4中提到他的另一篇有關儒家隱逸思想基礎的文章將作爲另一項研究單獨發表,但該文不曾得見。關於中國隱逸的整體性概述可參蔣星煜: 《中國隱士與中國文化》,上海: 中華書局,1947年;笠原仲二1984/50及1950;根本誠;富士正晴;Li。其中以根本誠的分析最爲詳盡,但是個人主義色彩也相對濃厚。其中一個簡短的章節非系統性地介紹了西方隱修(pp.83-93)并使用了西方術語(比如“hermit隱士”、“solitary life獨居”、“honest poverty清貧”、“Einsamkeit獨處”等),甚至見於其章節標題當中。它曾在《易經》中被提及,*相關的篇章有卦一《乾》“用九”之《文言傳》(John Blofeld 〔蒲樂道〕transl,The Book of Change 〔易經〕, London (George Allen and Unwin), 1965, pp.86-87);卦二《坤》“六三”之《文言傳》(Blofeld, p.92);卦十《履》“九二”(Blofeld,p.108)。另參本文第192頁注②。而隱士的形象也出現在了最早的儒家經典《論語》*可參如《論語正義》(諸子集成),18,5-8: 第390—397頁(James Legge 〔理雅各〕, transl., The Chinese Classics, 5 vol., Reprint, Hongkong: Hongkong Univ.Pr., 1960,pp.1332-1337)。另參富士正晴,第1-49頁。及道家經典《莊子》*可參如《莊子》第二十八篇,其中幾乎都是關於“清貧”隱士的記載(參根本誠,第150—187頁)。《莊子集釋》(諸子集成),28: 第414—426頁(Burton Watson,transl., The Complete Works of Chuang Tzu 〔莊子全本〕, New York: Columbia Univ.Pr., 1968, pp.309-322.)。另參《莊子集釋》,17,第266—267頁(Watson, 1968, pp.187-188)。中。但隱士的問題在當時仍然只是邊緣性的——而其邊緣是真正意義上的: 他身居邊荒的社會當中,在一般社會中的登場則飄忽不定,這一點與其西方的同道們非常近似。但是在3、4世紀時,中國的隱修也成爲了某種全新的存在。隱士的數量急速增加,更重要的是,隱修成爲了真正的時尚,在朝廷和智識圈中都成爲了被廣泛討論的對象。而隱士們也離開了荒郊野外,成爲了“市隱之人”。佛教在這一語境中一定扮演了重要角色。與西方的情况不同,這一時段内中國隱修的外來影響是易於確認的事實。所難確認的只是佛教究竟在哪些方面影響了非佛教的隱修。比如人們可以推測3、4世紀道家或儒家的隱士之所以能獲得如此崇高的聲譽(超過官僚甚至皇帝本人),是否與佛僧們“不敬王者”的主張相關。而另一方面,儘管佛教從東漢時期就存在於中國,但在該時段還不甚强大: 三國與東晉或可被稱作“佛教征服中國”之前夜,但最終要到4或5世紀後期這一説法才能夠真正成立。*參Eric Zürcher,The Buddhist Conquest of China, Leiden (Brill), 1959, pp.18-80;湯用彤: 《漢魏兩晉南北朝佛教史》,北京: 中華書局,第47—152頁。

我們也因此得以對“純粹的”中西方隱修形式加以比照——儘管當時佛教由於提供了對生命嶄新的認識方式,可能已經對中國非佛教的隱修産生了影響。當然,對於佛教至關重要的制度化修道組織與本土隱居的獨處生活大不相同,甚至可説二者在許多方面都截然相反。*從真正意義上的獨居到僧人在修道院中團體修道的的轉變,以及道教在佛教影響下的相應轉變還需要進一步地觀察。許多同爲道教徒的隱士們似乎從一開始就以小群體的方式生活。參根本誠,第133—149頁;蔣星煜,第38—44頁。集體修道者的生活不同於出世之獨居,而是在新社群中開展了新的生活方式,雖然這種新方式同樣是與世隔絶的。從這一角度看,共同建立於某種悲觀情緒之上的佛教與基督教的寺院修道,可能比起佛教寺院修道與中國的非佛教隱修要具有更多的共同點。在西方,獨居隱修與群體隱修生活方式之間的差異並不那麽明顯,或者説這種差異被很好地掩盖住了: 獨居隱修被認爲是某種寺院隱修演進過程中的初級階段——這種情况雖非無一例外,但確實大致如此。兩種對立的宗教生活形式的支持者們也一再地發起争論,而反對真正意義上的獨居的同時支持群修的意見也往往與中西方世俗群體中“開明人士”們攻擊出世宗教生活的觀點相類似。但無論哪種形式,隱修者們賴以拒絶舒適的社會生活的自由都引發了各種疑慮,更引起了“將這群怪人齊聚一處會更爲安全(如果不能將其一網打盡的話)”的考量,這種考量又簡化成了對修道者們的控制,控制者既可以是國家,也可以是教會,或者兩者兼而有之。*關於個體或者集體修道之利弊的争論對於西方隱修來説是最爲重要的問題之一。對前者最早的懷疑態度可追溯到聖巴西爾(St.Basil,4世紀後半),按照其觀點:“離群索居有仵於仁愛之法則,因爲它必定只出於一己之利。任何人不向導師尋求幫助以正己之失都是錯誤的。而想通過肉體來行仁慈之事對真正的獨居來説也不可能做到,因爲它缺乏施惠於大衆之精神鍛煉的機會。同時獨居者還有想象自己精神已經甄於完美的危險。他更無法培養出謙卑、憐憫與堅忍的美德來。”(Anson,p.40)另參Anson, pp.50-52, 58-65及Verba Seniorum (教父箴言録), in: Vitae Patrum (沙漠教父傳), book 7、33,Migne, 901(Waddell, p.89).

於是,本文將時間段限定於中西方寺院修道都還未興盛的3至4世紀之前也有兩個好處: 一是可以排除佛教之影響,二還可以排除寺院修道之影響,因爲這種現象的本質對於當時的中國甚至歐洲來説都是陌生的。寺院修道在東西兩個世界的共同點之多令人驚異,因此將其暫時拋開就更有助於我們理解兩個世界中個體隱修哲學之差異。儘管無法否認排除了佛教因素我們可能會忽視中國思想中某種悲觀的基調——它本就存在於若干形式的道家逃避主義中,但只有在佛教到來之後它才得以彰顯;它所反對的只有社會而已,卻並非世間的一切——因此本文關於時間限定的考慮仍然有其意義。就中國的佛教隱修與非佛教隱修進行對比的話,其結果可能會與將中國前佛教隱修與早期西方隱修二者進行對比相類似,而這正是我所希望看到的。考慮到苦修對於真正中國本土隱逸的重要性遠不及佛教及西方修道,上述期許則更易實現。但更爲重要的則是區别出雙方隱修在初始階段的特徵。而這也需要從相關思想已經成熟,但猶未受到外來影響之波及的時段入手方可。

我們能用來理解該時代隱修概念的材料種類繁多,但這些材料中作爲潛在觀念的隱修卻不一定能直接與本文主題掛鈎。在西方若干早期獨居隱士及僧侣的傳記(vitae)扮演了至關重要的角色,而上文提及的《聖安東尼傳》又由於其膾炙人口而最爲突出。另外早期基督教的各種“教父箴言”(VerbaSaniorum)也相當有用;*《教父箴言録》是《十册本教父生平或隱士傳奇》(Vitae Patrum Sive Historiae Eremiticae Libri decem)的卷三至七。這些“語録”也歸入希臘/拉丁文標題爲Apophthegmata Patrum(教父言論集)的一類文獻。其中包括了埃及、巴勒斯坦及叙利亞等地隱士們的格言。但由於本文關注的重點在於中國,目標是闡明中國隱修的獨特之處,因此不會引用太多的西方材料。而就與本主題相關的中國材料而言,該時段最重要與系統化的文獻是葛洪(284—363)的《抱朴子》。此外,許多同時代或者稍早的文學性作品也可以納入參考,比如《世説新語》中的某些片段,及張協(活躍於290年左右)、曹植(192—232)及阮籍(210—263)等人的相關文章等等。其特徵是借哲人(或者作爲其代表的虚擬人物)及其若干論敵之間對話的文學形式來表達觀點。這種在公元前4世紀就成爲時尚的空想對話到了公元3、4世紀仍頗爲流行,*參Donald Holzman (侯思孟),Poetry and Politics.The Life and Works of Juan Chi (詩歌與政治: 阮籍的生平與作品), Cambridge: Cambridge Univ.Pr., 1976, p.187及p.275第十章注1。甚至延續到了佛教傳入之後: 許多中國早期的佛教經典都被寫成了信衆與其對話者(未必是反佛者)之間的交談或者書面交流。*可參如Zürcher, pp.255-285中所提到的討論。這些談話中有助於理解隱修的是那些反對隱逸的論證,而隱士一方則回應以可作爲獨居生活正當化之論據的答案。當談話涉及隱士們爲超自然的邪惡力量所困擾的情况時,或許可以使用西方的説法稱這些對話爲中國隱居者們的誘惑(temptation)。而這些誘惑也正是本文關注的焦點所在。

隱修與遁世

隱修的概念

漢語中的“隱士”一詞强調了遁逃與躲避的理念。*關於中文中各種關於“隱士”之術語的分析見蔣星煜,第1—5頁;根本誠,第24—59頁;另參Li,p.237,243.這一點在諸如“隱士”、“逸民”、“隱逸之士”的表述中格外明顯。因此該概念在某些方面也與西方的“隱修士”(anchorite)的含義相近。*相關定義參Dictionnair de Spititualite, 4, pp.936-937;Enciclopedia delle Religioni,4, pp.576-578,及Encyclopaedia of Religion and Ethics, 8, p.781.Anchorite來自希臘文anachorein,意爲“退”(而非逃)。而更具儒家色彩的漢語詞“處士”則或可等同於西方的“遁世者”(recluse,來自拉丁文reclusus,“閉鎖在内”),因“處士”一詞中也藴含了“在家”以及“不積極”之意。但就“Hermit”、“eremite”(來自希臘文erēmos,“匱乏”、“孤單”)、“monk”(來自希臘文monos,“單獨”)及“solitary”(來自拉丁文solus,“單獨”)等西方術語而言,中文中絶無真正的同義替换詞,而從這些術語中都可以發掘出“孤獨”之理念來。我們可以認爲儘管在隱逸的語境中,中西方都可以尋找到“退隱”以及“深居不出”的概念,但“逃逸”之概念並不見於西方(漢字“逸”表現爲“兔”與“跑”的兩部分),而“孤獨”之概念也不見於東方。那麽我們是否可以由是總結出: 西方的隱修者們相較於他們的中國同道,並没有那麽多需要自身去逃避的理由,但卻在荒無人煙之地承受了更多的孤獨呢?

隱修中脱離常規世界的一面爲中西雙方所共有,它並非一蹴而就,而是在時空中不斷構建而成。*參Mote,pp.203-206.它最初可能始於辭去工作,退出職場。接下來就是出家,之後就是回避整個社會。第一階段可能還不太引人注目,但第二階段就必然會被認爲與一些反文明社會的環境相關: 沼澤、山林、海濱或者孤島,對這一時期的西方來説則是沙漠。*關於從古至今荒漠與荒野在基督教中扮演的角色最詳盡的描述參George H. Williams,Wilderness and Paradise in Christian Thought(基督教思想中的荒野與天堂),New York: Harper and Brothers, 1962.與空間因素同等重要的是時間因素: 隱修可能只限於某些場合,比如作爲常規或者特定情况下的自我净化儀式的一部分。它也可能是對腐化墮落之社會的抗議。當然它還可以是對整個社會與塵世進行反抗的根本與永久性決定的結果。

對某種隱修的凸顯明顯在很大程度上取决於相關文明的整體的世界觀。而前佛教時代的中國與西方在這方面最主要的差異則是中國人本質上更爲内在(immanent)的世界觀,而西方人(也包括了大部分的近東)的世界觀則較爲超驗(transcendent)。這一差異對隱修的發展産生了深遠的影響: 對於在3世紀時無甚藩籬的儒家與道家來説,包括天地在内的現實世界就是唯一可供認知的世界,而對於基督徒們而言,塵世則主要是與天國相隔絶的誘惑之地;它僅是某種暫時性的存在,並被預計將在神國降臨時終結。而雙方在隱修正當化方面的表現也大相徑庭: 在中國,隱士們時常面對要爲自身背棄社會之行徑提供解釋的危險,而在西方,自認爲屬於基督教陣營的世俗權威則通常爲如何證明這一特殊現象合理而感到困擾。*“偏差”(deviance)這一概念在近二十年來變得越發重要,以此爲關照研究中國(及基督教)隱修無疑會是有趣的。拋開這一概念的兩個主要方面——反抗與退避——的種種細節不談,後者(而非前者)很明顯爲前現代的中國與西方所共同采納,而該情况在現代的中國與西方也同樣發生了徹底的轉變。但總體而言,各種形式的“偏差”在前現代中國比前現代的基督教或西方更難獲得認同。想通過經典證明背離社會的必要性比起繼續在一個注定要毁滅的世界中生活工作無疑要容易得多。

而所追求隱修生活的嚴格程度受到了基本的宇宙觀之影響: 宇宙觀越樂觀,希求的避世程度就越不激進。這一點在古希臘與古羅馬的前基督教與非基督教的思想中完全成立,而這些思想都建立於内在的世界觀之上,而該時段(特别是後期)中的隱修傾向並不難得見。*Lohse, pp.17-28,pp.41-78; André-Jean Festugière, Personal Religion among the Greeks (希臘的個人宗教), Berkeley: Univ. of Calif.Pr., 1954, pp.53-67.許多伊壁鳩魯學派(與道家在諸多方面都有類似之處)的哲學家以及他們的同行斯多葛主義者們都稱讚過孤獨的好處: 塞涅卡(Lucius Annaeus Seneca,約公元前4—公元65年)在一封致友人的書信中如是寫道:“如果你問我: 什麽才是最需要回避的?人群。”他繼續寫道:“避開多數,避開少數,甚至只有一人也唯恐避之不及。把你自己隱蔽在安逸閒暇當中,但也得把你的閒暇藏好。”*Festugière (1954), pp.59-60.克里索斯托(Dio Chrysostom,約40—112年以後)也在其一篇關於引退問題的“演講稿”中稱:“心靈與哲思之培養……似乎需要最大程度的孤獨(erēmia)與退隱(anachoresis)。”*Festugière (1954), p.61.但以上人物所推薦的孤獨生活形式都相對温和,無須完全捐棄既有的職業生涯。比起回避大衆更爲重要的則是“回歸自我”——但只要能做到“唯與孤獨相伴”(monosprosmonon),這一點在人群當中也能實現。*Festugière (1954), p.59.偶爾能見到關於牧人與農夫的真正寧静生活之妙處的討論。*Festugière (1954), pp.55-57.這也顯示了公衆生活之無常與危險在較早時期的思想中具有一定的重要性。之後該問題由西塞羅(公元前106—公元前43年)在一篇題爲“一位優秀公民,生活於暴政之下,是否能夠引退賦閒?”的“議論文”中專門進行了探討,該文的重大意義在於它將引退問題置於道德或不道德政府的背景中進行觀察。*Festugière (1954), p.55.

聖安東尼,“第一位”基督教隱士

整個古代西方世界不光俗世,甚至宗教界對隱修的追求都顯得有些平淡與次要。但這一宏觀圖景在基督教影響不斷擴大之後發生了徹底的改觀,儘管基督教隱修在埃及和别處的展開都間接地與羅馬帝國的後期活動相關。公元250年遍及帝國全境的第一次有組織地迫害基督教運動導致了信徒們由城鎮村落逃向沙漠。*Anson, p.221.而此時的埃及,部分人口的退隱則似乎源自羅馬統治下動蕩的經濟形勢。費斯塔吉爾(A.J.Festugière)寫道:

農人們時常被賦税逼得走投無路,背井離鄉去尋找避難之處,又或者能夠藏身的村莊,甚至去往沼澤或沙漠,在那裏過上無法無天的生活。這種個人或集體的逃亡對於政府來説是種打擊,政府無法認可其正當性,只好容忍它的存在。這些逃亡農民中成爲隱修者的人很可能就模仿了聖安東尼的形式,將他們自己葬身沙漠,這其中必定有一些不幸而飽受壓抑的靈魂。當然也有另一部分人,他們避世於此,卻不具有如此高尚的動機。*Festugière 1954, pp.57-58.

這種對於世間的絶望有其經濟上的原因。而基督徒們對塵世的絶望則更爲根本,並轉化爲持續終生的更爲激進的隱修形式及(考慮到聖安東尼的情况)真正意義上之獨居的動因。希臘哲學家們仍意在“唯與孤獨相伴”,儘管這一點在人群當中也能實現,而基督教隱士們已經跟隨着聖安東尼的步伐尋求“唯與上帝相伴”了,而最終結果就是真正地“葬身沙漠”。出於某種程度(如果不是全部的話)的意外因素,正是沙漠——荒蕪淒涼的死亡領域——“召唤”了他。而這片土地在隱士的眼中充其量也只是塵世的象征,而塵世不過是向天國過渡的一個環節而已。*Willliams, pp.10-19, 28-46.對隱士們來説,越是不宜居住,就越符合他理想中的修道之地。此外,沙漠被認爲同樣具有塵世種種危險之特徵,因爲在傳統觀念中它也是邪靈的居所。除去切實存在的盜匪之患外,隱居者們除去沙漠再無他物相伴。魔鬼們糾纏着隱士,但也反過來也爲隱士們所困擾,《聖安東尼傳》中記載了撒旦在與聖安東尼的一次相遇中對其大吐苦水:“我已經没有容身之地了,没有武器,也没有城池。基督徒無處不在,現在甚至連沙漠中都全是隱士。比起提防被不公正地詛咒了的我,他們最好還是對彼此多加留心!”*Vita S. Antonii, ch.41, Migne, 903/904 (Hans Mertel, transl., Des heiligen Athanasius Leben des Heiligen Antonius 〔聖亞他那修的聖安東尼傳〕, in: Bibliothek der Kirchenvater, Bd. 31, 2, Kempten u. München: Kösel, 1917, p.53).

而基督教隱修士們在沙漠中所面臨的最大危機,則是魔鬼們不斷地狡黠地誘惑,或者爲了將隱士引誘出沙漠(從而放棄了他的神聖生活),又或者將沙漠中的淒苦一掃而盡,使得隱士們背叛自己立下的誓言。在《聖安東尼傳》第40節中,聖安東尼講述了他本人所受到的若干誘惑:

某次一個巨大的魔鬼以幻像出現在我眼前,並叫囂道:“我乃是神之威能,我乃是上蒼。你想要我賜予你什麽?”但我以基督之名對他呵了一口氣,還試圖擊打他,在我看來進攻似乎奏效了,看哪,他轉眼就在基督之名中带着他的惡魔隨從們消失殆盡。某次我正齋戒時,惡毒的魔鬼又幻化成了一位拿着一條條麵包的修士。他勸説我:“吃吧,忘了那些條條框框。你也不過是凡人而已,不吃總免不了虚弱。”但我識破了他的詭計,站起身來開始祈禱。這令他大爲着惱,如同煙霧一般穿過門去不見了。他又曾多少次在沙漠中變出黄金的假象來,好像我就會拾起來好好玩賞!但我卻對他唱起了讚美詩,他只得漸漸隱去。他們還時常折磨我,鞭笞我。但我總是厲聲斥道:“没有什麽能夠將我與我對基督的愛分開!”看吧,他們開始彼此毆鬥了。*Vita S. Antonii, ch.40, Migne, 901/902 (Mertel, p.52).

隱士們的斗室,或是小型的天然洞穴,或是親手搭建的小屋,爲他們抵禦魔鬼的誘惑提供了一定卻也不完全可靠的屏障。正是這種自行選擇的囚室,甚至可以這麽説,親自建造的棺槨在幫助他們抵擋誘惑的同時,也將他們屏蔽在了俗世的視野之外。

儒家與道家的隱逸

相對西方,中國隱士所給人的觀感則大不一樣。他們所居處的宇宙並未被割裂爲此世及彼世,因此也無須在二者間做出令人惶恐的抉擇。中國内在的世界觀只爲他提供了一個更爲適中的選項: 介乎人世與荒野之間。而其實西方也没有其他可行的選擇,只能理論化地將荒野視作另一種存在: 那便是通往天堂之路,而沙漠一類特别“空曠”的荒野尤其如此。對於中國隱士來説,特别是像道家般出於某種信念而避世的人們,荒野正是合適不過的天堂。即便對於並不如此認爲的隱士們,比如儒家,它至少也能成爲艱難時世中的蔽身之處,而其中的美景與物資也足供一時之樂。但無論儒道,我們所能見到的仍然是相對“温和”的隱逸形式,而這種形式我們曾於古代的希臘與羅馬見過: 儒家所展現的最温和的隱逸形式完全是暫時的,目的則僅僅是爲了躲避官府,更爲嚴肅的道教隱逸形式在時間上更爲持久,追求終生遠離文明中心,以個人或者小群體的形式展開。而兩種形式都爲經典文獻所認可,甚至是那些既非純粹儒家或者道家傳統的文獻。《易經》中便有規定了典型儒家立場的説法:“君子之道,或出或處,或默或語。”*《周易本義》卷三《繫辭》,增訂中國學術名著,臺北: 世界書局,1962,1,8,第59頁。(參James Legge, transl., The I Ching, ed. Max Müller, The Sacred Books of the East, vol.16, New ed., New York: Dover Public., 1963, p.362).

此外還有一段話從表面上看更像道家而不是儒家的:“不事王侯,志可則也。”*“志可則也。”(《周易本義》,第20頁。)此乃卦十八“蠱”(“瘋狂”)“上九”一句之“象”(示例),卦辭爲:“不事王侯,高尚其事”。(參Blofeld, p.124; Legge, The I Ching, p.96.)隱士之所以被稱爲高士或許就來源於此。另參Li, p.244.

道家的態度相當明確,而且需要應對外部的責難,相較之下,儒家的態度則更爲相對主義。如果要討論“政局不堪時是否真宜隱退”的每一個個案無疑需要大費篇幅。《論語》中的第十八篇證明了連孔子本人都對於繼續在政治中有所作爲缺乏信心,不知是否應該就此退隱。*《論語正義》,18,第390—393頁。(Legge, pp.332-334.)在孔子的反對者中,“楚狂”無疑是值得注意的,而孔子似乎對於這個“狂人”也産生了某種原則上的共鳴,請看如下《論語》中著名的一則:

子曰:“不得中行而與之,必也狂狷乎!狂者進取,狷者有所不爲也。”*《論語正義》,13,21,第294—295頁。(Legge, p.272.)

要將“狂”與“狷”看成兩種對待政治的反應並不完全穩妥,即將前者釋爲“叛逆”,而後者釋成“逃逸”(也是對“隱士”的暗示)。而更爲危險的則是將二者置入“通過逃逸或者隱居的方式反抗政府”的意義中加以調和,因爲這兩者就本義來説是相互對立的。但出人意料的是這一意義確實出現了,在《抱朴子》中“狂狷”這一詞組成爲了一位隱士之名,而該隱士由於拒絶出仕新建立的周朝而爲太公(吕尚)所誅殺。*關於太公,可參Sarah Allan, “The Identities of Taigong Wang in Zhou and Han Literature” (周至漢代文學中的太公望形象), in: Monumenta Serica, 30 (St.Augustin, The Monumenta Serica Institute 1972/73), pp.57-99.哲學文本中的人物名稱多少都隱含他意,這一點可以上推至《莊子》。這種做法在上文所提到的虚構人物之間的辯論中尤其流行。可參如《抱朴子外篇》,諸子集成,2,第103—106頁(Renate Schubert,“Das erste Kapitel des Pao-p’u tzu wai-p’ien”[《抱朴子外篇》第一卷],Zeitschrift der Deutchen Morgenlündischen Gesellschaft,119);以及下文還會論及的傅毅、張衡、張協、王粲及曹植的文章。“狂狷”出現在書中一段很長的對話當中,對話的一方爲逸民,而另一方爲造訪逸民以勸其出山入仕之仕人:

仕人曰:“昔狂狷、華士義不事上,隱於海隅,而太公誅之。*該説法顯然來自《淮南子》(諸子集成,18: 第324頁)及《論衡·非韓》(諸子集成,10,2-29,第96頁)參Alfred Forke,transl., Lun-Heng,New ed.,New York(Paragon),1962,1: pp.42-56.但這兩條材料所出現的都是某位“狂譎”,而非“狂狷”。此外《論衡》(對太公舉措亦持反對態度)中還稱狂譎、華士二人昆弟也。但《抱朴子》對二者的混淆並非無心之失,而是有意爲之。有趣的是,太公本人在更早的文獻中也曾作爲屠夫、漁夫及隱士出現(參Allan, pp.72-89),即在同一時間的傳説中,他既是隱士也是反隱士。作爲隱士的太公還出現在了《抱朴子外篇》(卷二,第107頁)之後的篇章中。另參本文第196頁注④。吾子沈遁,不亦危乎!”逸民曰:“吕尚長於用兵,短於爲國,不能儀玄黄以覆載,擬海嶽以博納,褒賢貴德,樂育人才,而甘於刑殺,不修仁義,故其劫殺之禍,萌於始封,周公聞之,知其無國也。夫攻守異容,道貴知變,而吕尚無烹鮮之術,出致遠之御……吕尚創業垂統,以示後人,而張苛酷之端,開殘賊之軌,適足以驅俊民以資他國,逐賢能以遺讎敵也……且夫吕尚之殺狷、華者,在於恐其沮衆也。然俗之所患者,病乎躁於進趨,不務行業耳。不苦於安貧樂賤者之太多也。假令隱士往往屬目,至於情掛勢利,志無止足者,終莫能割此常欲,而慕彼退静者也。開闢已降,非少人也,而忘富遺貴之士,猶不能居萬分之一……苟有卓然不群之士,不出户庭,潛志味道,誠宜優訪,以興謙退也。”*《抱朴子外篇》卷二《逸民》,第106—108頁。

與其説這段對話中的隱士是在抵擋誘惑,倒更像是在對抗迫在眉睫的威脅——威脅正來自這位代表了權力的官員。耐人尋味的是,我們在基督教隱修士與沙漠魔鬼之間也能發現類似的頡頏關係,只是雙方對策不同: 在中國,隱士和權力一樣,通過多種手段要挾對方: 因爲拒絶官位是正當的反抗形式(可以在真正意義上溯源於中國歷史記録的發端),因此任何隱退都被懷疑是某種對政府的批評,哪怕它是出於道家普遍地對世俗的摒棄,或是全然與抨擊政府無涉的個人原因。國家則對於這種温柔的抵抗異常敏感,因爲它可以輕易地將合法性瓦解,這一點對於3、4世紀而言猶甚。但欲圖指責一位堅決的隱士都要冒上風險,更不用説如半傳説性質的太公般對他們施以極刑了。因此國家所做的更多是通過賜予禮物與榮譽,以將隱士們引誘出他們在山中的隱居之所,可想而知,這種做法很快就導致了第一批假隱士的粉墨登場,而他們所期望的正是能夠從仄陋的窟穴中一步登天,置身政權之中。*Li, pp.240-241.“真”、“假”隱士之間的複雜區别參《宋書》卷九十三《隱逸傳》序言(《宋書》,北京: 中華書局,1974年,第2275—2276頁)。基督教隱修的類似情况參Dom Louis Gougaud,Ermites et Reclus. Etudes sur d’Anciennes Formes de Vie Religieuse (隱修與遁世——古代宗教生活方式研究), Ligugé, Vienne: Abbaye Saint-Martin de Ligugé, 1928, pp.42-56.我們也得以欣賞這樣一幅有趣的互動景象: 在國家視角中是免職、流放與處死,而在隱逸主體視角中則成了主動引退、自我放逐以及時或發生的自裁(到了宋代,國家又在互動中添加了第三類變體: 即被迫“主動”引退與奉命自戕)。

“招隱士”及其純潔性

可以肯定的是,以《抱朴子》(如果其中的内容多少接近真實的話)爲例,隱士的遭遇中並不一定會出現他所受到的誘惑,這一點可以認爲是葛洪的原創。但《世説新語》中的一則軼事可能更爲貼近真實。這種軼事在《後漢書》、《晉書》以及其他文獻中還能見到不少。他們以五花八門的形式表現了隱士們是怎麽被各種阿諛之舉引至國都的。*除了道教文獻之外的第一個該類事例明顯建立在《史記》卷五五中所記載的歷史事件之上(北京: 中華書局,1964年,第2045頁;另參Burton Watson, transl., Records of the Grand Historian of China [中國偉大歷史學家的記載], 2 vols., New York: Columbia Univ.Pr., 1961, 1: p.146)。據載吕后爲了幫助自己的兒子穩住太子之位而邀請了四位隱士(“四皓”)。“招隱士”也成爲了重要的詩歌主題之一,其中最早的一首來自公元前2世紀淮南子劉安王庭當中的一名匿名作者。*《楚辭》,四部備要,12: 1a-3b (David Hawkes, transl.: Ch’u Tz’u. The Song of the South [楚辭: 南方之歌], Oxford: Clarendon Pr., 1959, pp.119-120)。就該題材進行創作的詩人還有張華(232—300)、左思(約250—305)、陸機(261—303)、閭丘沖(公元4世紀)及王康琚(公元4世紀)。作爲此類作品的特色,我們總能尋見對美景的生動描述,儘管其中還雜有“奥古斯都時期英國文學中常常表現的,對粗糲不堪又野性難馴的大自然那令人毛骨悚然的厭惡感。”*Hawkes, p.119.《世説新語》中的這個故事特别引人入勝之處在於隱士以如此優雅的方式抵擋了誘惑,另一方面也暗示了率然回絶此類盛情邀請對於隱士來説一定也非常危險:

南陽劉驎之(主要活動於公元370年左右),高率善史傳,隱於陽岐。於時苻堅(338—385)臨江,荆州刺史桓沖(328—384)將盡訏謨之益,徵爲長史,遣人船往迎,贈貺甚厚。驎之聞命,便升舟,悉不受所餉,緣道以乞窮乏,比至上明亦盡。一見沖,因陳無用,翛然而退。*《世説新語》卷一八《棲逸》,諸子集成,第171頁。(Richard B. Mather, transl.: Shih-shuo Hsin-yü, A New Account of Tales of the World, Minneapolis: Univ.of Minnesota Pr., 1976, pp.335-336.)

和劉驎之一樣,許多同時期的其他隱者也很難被歸入儒家或者道家類型的隱逸。兩種意識形態之間的邊界在葛洪的時代無法截然分清,而葛洪本人也被後世譽爲最偉大的儒道融合者之一。但這兩種主流隱逸類型間的基本差異仍然廣爲人知: 與道家相對,儒家隱士必須受過良好教育,如若不然他則根本没有退避或者拒絶任命的必要(當然也有上文所謂“假隱士”的例外,此輩受迫“屈從”政治權力的誘惑,而事後往往也被證明愚昧無能)。*如是者有易經專家范冉(活躍於公元130年),他最初以獨行隱士的形象出現,後來獲得官職卻不堪任命,遭到了李固(殁於公元147年)的批評。另外的例子可參Li, p.240.此外他並不與社會保持過遠的距離,因爲他必須得對可以讓自己返回政權的、對俗世有益之舉有所覺察。其所處的“荒郊野外”也與埃及的荒漠大相徑庭。*必須承認地是,沙漠對於中國隱士們來説也越發重要——但顯然這是受到佛教影響的結果。關於這一背景可參《晉書》卷九四(中華書局,1974年),該卷大致按照歷時順序,共記載了38位隱逸者的傳記。前19位中只有2人來自甘肅省,而後19位中則處於該省者則至少有7人,而其中大部分都來自敦煌地區。相較之下,《後漢書》卷八十三《逸民列傳》的17個傳記中,没有一位隱士出自或者生活於甘肅(北京: 中華書局,1965年)。這些“曠野”遠非那麽“空曠”,反而由於盛産蔬果野味而具有了潛在的危險。*這也是上文所介紹的《招隱士》一類詩作的典型描寫方式。參本文195頁注②。潛藏其中的除去儒道隱士之外還有匪徒(聖安東尼曾親自遭遇過)*隱士與匪徒間的有趣關係不僅基於他們共同的日常生活空間(山澤),也在於他們對社會共有的古老態度(兩者是不同意義上的“法外之人”)。這種關係可見於《莊子》第二十九篇孔子與盜跖間的著名辯論當中(《莊子集釋》,第426—439頁;參Watson, 1968, pp.323-338),這段辯論緊跟在第二十八篇關於隱士拒絶服務國家甚至否認王權的内容之後一定不是偶然的。以及真正生活在荒野中的居民: 漁人與樵夫。這些慣於獨處的人們是昔日文明的遺存,如同西方的牧人一般很早就成爲懷古詩作的對象。*關於漁人與樵夫參James Crump, “Pastoral Idyll and vanitas in Late Chinese Fiction, Drama and Verse”(後期中國小説、戲劇及詩歌中的山水詩畫),in Tamkang Review,VIII, 2(Oct.1977), pp.1-33; Hans Zenkel, Der Philosophische Dialog zwischen Fischern und Holzfällern in literarischen Texten der Sung-Zeit (宋代文學中的漁樵間哲學問答), (unpublished M.A. thesis,Univ.of Munich) München,1980。另參Jean-Pierre Diény, Pastourelles et Mangnanarelles(山水與蠶婦)(Haute Etude Orientales 8), Genève(Librairie Droz), 1977。Diény從不同的視角關注了山水這一主題。他們也由於傳承悠久的職業(而不是主動選擇)成爲隱士。*但在不少例子中,漁樵都被描述成了隱藏身份的士大夫,他們或蟄伏待機,或不带有任何反政府或反社會傾向地避居世外。可參本文第193頁注④。《莊子》一書中,孔子便受到了一位持道家哲學觀念的漁人的批評。*《莊子集釋》第三十三,第443—448頁(Watson, 1968, pp.344-352)。而對於本文語境而言,更爲有趣的則是公元前3世紀《楚辭》中屈原與漁父之間的著名問答。當漁父望見屈原於曠野中彷徨時,便向其打聽他憔悴的緣故:

屈原曰:“舉世皆濁我獨清,衆人皆濁我獨醒,是以見放。”漁父曰:“聖人不凝滯於物,而能與世推移。世人皆濁,何不淈其泥而揚其波?衆人皆醉,何不哺其糟而歠其釃?何故深思高舉,自令放爲?”屈原曰:“吾聞之,新沐者必彈冠,新浴者必振衣。安能以身之察察,受物之汶汶乎?寧赴湘流,葬於江魚之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之塵埃乎?”*《楚辭》卷七,1b-2b(Hawkes, pp.90-91)。

儘管屈原與漁父都不是真的隱士,但這段對話卻以典型的樣態呈現了儒家與道家的隱居,並揭示了二者間的另一大區别: 關於純潔性的問題。精神之純潔(當然也伴隨着由於缺水與苦行所造成的身體上的極大污穢)在西方隱修中占據了重要的位置;*拒絶沐浴是當時基督教隱修的基本形式之一。據稱在其人生的最後階段,聖安東尼從未脱下他的長袍,因此只有等他去世了,才能將袍子褪下。另參Vööbus, pp.121-123,該文認爲禁止洗浴的傳統可能來自摩尼教。事實上,靈魂的净化(katharsis)正是獨居生活的本來目的之一。相比之下,在中國隱逸群體中,對純潔性的追求僅見於儒家,而非道家。但更深入地觀察顯示,道家追求着一種更爲高級的純潔,這種純潔無形無迹,建立在對俗世的超脱之上。這種“純潔性”之間的差異多少有些類似上文中所説的身體與靈魂純潔間的差别。道家的純潔因爲其隱蔽性而不容易遭到威脅,就好比塞涅卡所言需要藏好的“安逸”一般。這種態度的基礎可見於莊子(在故事中被描寫成了一位隱居的釣魚者)拒絶仕於楚王的故事當中,莊子自稱更願意如活龜“曳尾於塗中”,而不是如已死的神龜般被珍藏於楚之廟庭。*《莊子集釋》第十七,第266—267頁(Watson, 1968, pp.187-188)。

“大人先生”

而屈原的形象則與此完全不同,簡直就是舉世公認的“純潔無暇”之璀璨典範,他是如此重要以至於還出現在各種不直接與中國隱逸相關的語境當中。來源於其《離騷》的文學傳統“賦”,創造出了這樣一種主題: 穿越仙境、超自然世界或者精神空間的宏大旅程,*毋庸置疑這一主題在某種程度上反映了道教仙人的概念,而飛空被認爲是仙人們最重要的特徵之一(Kaltenmark, pp.10-24)。漢賦中對遨遊神界的描寫也與“遊仙”詩中道教徒徜徉天際的内容多少一致。但這兩種形式的遨遊在整體背景和細節方面還是存在着諸多差異。而體驗這一旅程的孤獨旅行者將自己看成是某種“天地之主,攢握星斗,驅役衆神。”*Hawkes, p.21.“大人”(指代這類空想人物的術語)們與隱士們的共同之處則是他們都離開了原來的世界,只是前往了不同的方向。而在《離騷》中依然明確的保持純潔之動機也已經無足輕重,壓抑的情緒也爲高昂的自大狂癔症(gigantomania)所取代。*這種較輕快的基調在《楚辭》中《遠遊》一篇里已經有所體現,Hawkes稱《遠遊》爲“道家給《離騷》的答案”(Hawkes, pp.81-87)。阮籍(210—263)創作的著名散文詩《大人先生傳》證明了此類關於“崇高”的詩作對於“大人”及普通隱者之間的聯繫頗爲關注。該作品描述了“大人先生”與三個不同人物的交際,而這三個人物都對其存在方式提出了不同的非難,他們分别是官員、隱士與類似於屈原所遇見的漁父般的采薪者。與官員及儒家隱士的前兩組對話中所展開的討論分别類似於《抱朴子》中道家隱者與官員間的對話以及《楚辭》中屈原與漁父的對話。但《大人先生傳》中的争論持續不斷地圍繞着“崇高”而進行。對官員的反駁主要在時間的語境中進行,“先生”自稱與“天地並生”,因此能夠證明“往者,天嘗在下,地嘗在上”,也因此得以輕而易舉地嘲弄官員的偏隘。*阮籍: 《大人先生傳》,《漢魏六朝百三家集》,230a-232a(Holzman, pp.192-196)。在與一開始誤將“先生”當作志均好合者的隱士的辯論中,崇高又被樹立在其餘一切的道德考量的對立面上。

(隱士)曰:“……豺虎貪虐,群物無辜……吾不忍見也,故去而處兹。人不可與爲儔,不若與木石爲鄰……吾將抗志顯高,遂終於斯,禽生而獸死,埋形而遺骨,不復反余之生乎……”於是先生乃舒虹霓以蕃塵,傾雪蓋以蔽明……顧而謂之曰:“太初真人,唯天之根,專氣一志,萬物以存,退不見後,進不覩先……故至人無宅,天地爲客;至人無主,天地爲所;至人無事,天地爲故;無是非之别,無善惡之異,故天下被其澤而萬物所以熾也。若夫惡彼而好我,自是而非人……貴志而賤身……誠與彼其無詭……子之所好何足言哉?”*《大人先生傳》,232-233a (Holzman, pp.197-198)。

這位爲先生所抨擊的隱士的態度較之與漁父相問答的屈原更爲激進,因此其隱逸方式更爲介乎儒道之間。這是因爲他並不回避“禽生而獸死”的生存方式,而這正是隱逸深爲儒家所詬病的一面。*《論語正義》第十八,6: 393(Legge,1: 334)。更重要的是,他還想就此持續一生,因爲俗世再無可能令他獲得救贖了。但另一方面,他又堅守着某些道德底綫,而這些正是其隱逸的動機所在。

如同這位隱士比起一般的儒家隱者更爲激進,對話中接下來出現的薪者(如同之前的漁父)則較之一般道家隱士態度更爲徹底,因爲與避世的聖人們不同,他從來就未曾經歷過别樣的生活,正可謂是“土生土長的隱士”。*參本文第196頁注④。因此他的話讓先生有些難以應對,因爲他們兩者間唯一的區别就是先生的崇高而已。

(先生)見薪於阜者,歎曰:“汝將焉以是終乎哉?”薪者曰:“是終我乎,不以是終我乎,且聖人無懷,何其哀?夫盛衰變化,常不於兹,藏器於身,伏以俟時……時代存而迭處,故先得而後亡……且聖人以道德爲心,不以富貴爲志,以無爲爲用……無窮之死,猶一朝之生,身之多少,又何足營!”……先生聞之,笑曰:“雖不及大,庶免小矣。”*《大人先生傳》,233a-b (Holzman, pp.198-199)。

先生隨即開始闡述他對神仙生活的種種奇妙見解,其中充滿了世間罕見的美景。他最後説道:

“必超世而絶群,遺俗而獨往,登乎太始之前,覽乎沕漠之初,慮周流於無外,志浩蕩而自舒,□飄颻於四運,翻翱翔乎八隅……廓無外以爲宅,周宇宙以爲廬,强八維而處安,據製物以永居……故提齊而踧楚,挈趙而蹈秦,不滿一朝而天下無人,東西南北莫之與鄰。悲夫!子(薪者)之修飾,以余觀之,將焉存乎?”*《大人先生傳》,235a (Holzman, pp.202-203)。

尤其值得注意的是這段話中的最後一個句子: 大人先生描述了一種絶對的個體性,這種個體性來源於其對宇宙的認同。這種對宇宙的定義來自《莊子》,即所謂“至大無外”,*《莊子集釋》第三十三,第476頁(Watson,1968, p.374)。完美地解釋了即便在如此奇幻的超逸之旅的極端情况下,内在世界的概念依舊無法撼動:“超世”只意味着“超人世”,而並非整個世界。此類神秘的崇高體驗對於任何宗教來説都並不陌生,當然也包括基督教在内。在基督教的神秘論中,這種體驗會被直接認作是上帝的臨在(theuniomystica),這種與上帝的神秘合一實現了整個宇宙,特别是自我的超越,因此大與小、强與弱都能在同一時間受到感知。但在如聖安東尼一般的基督教隱修士心中,這種直接而快樂的感覺——即如神一般的遍在及全能,同時自我非但没有消失,反而被强化到了無以復加的程度——也就是《大人先生傳》中所描述的感覺,無疑不過是一種瀆神: 撒旦製造了這種“幻覺”來讓凡人認爲自己“等同於神”——基督本人在沙漠中齋戒時也經受過這種致命的誘惑。*New Testament(新約全書),Math(馬太福音),4,1-11;Luke(路加福音),4,1-13.這種完整而恣肆的神聖全能經驗存在於内在世界當中,似乎與西方隱修者們畢生追求的超驗感受絶然對立開來。

“隱於市”

有過這種神般體驗的(毋庸置疑他至少間接地將自己代入了大人先生的角色中)的《大人先生傳》作者阮籍並非嚴格意義上的隱士,*嘗試將“大人先生”與某位歷史人物聯繫起來,賦予該作品政治與諷刺意味的研究見Holzman, pp.185-187,212-215,223-226,275-276.他不過是一個不循規蹈矩之人而已。但是二者之間的差異在3、4世紀時也漸漸消失了。或者二者間本來就没有分得太清,就像在西方最初期的隱修也頗爲“温和”一般。但是當“竹林七賢”們在心理上將自己認同爲隱士,卻依然置身官場,這就爲隱逸之概念添加了新的特徵,也作爲榜樣爲後世許多官員所欽慕與效仿。但這些後來者們僅在無心仕宦這一點上與他們相類,卻並未繼承他們的才華。*這方面一個耐人尋味的例子見《世説新語》第二十三第十三條,第190頁(Mather, p.376)。阮籍並未真正接受自己的兒子加入“曠達之人”的群體。另參Li, p.239。這一特徵也可能是儒道融合所産生的又一結果。不久之後便出現了對隱逸的新定義,甚至能夠以“朝隱”及“市隱”的方式維繫自己隱士的身份,因爲隱逸由乎自身,而無待外物。*《晉書》卷一百二,第2671頁。類似觀點可參王康琚《反招隱詩》(Erwin von Zach, transl., Die Chinesische Anthologie. Übersetzungen aus dem Wen Hsüan 〔漢語選集: 《文選》翻譯〕, ed. by I.M. Fang and J.R. Hightower, Cambridge, Mass. Harvard Univ.Pr., 1958, p.334)。這種理念的形成可以回溯至東方朔的言論: “陸沉於俗,避世金馬門。”*《史記》卷一二六,第3205頁;Li, pp.241-242.宫殿中可以避世全身,又何必深山之中,蒿蘆之下。

他又告誡自己的兒子要“依隱玩世”。*東方朔: 《誡子詩》,《漢魏六朝百三家集》,ch.1,114b;Li, p.242.在5世紀的文獻中甚至還出現了這樣的觀點:“真”隱士的特徵之一便是他不會被認出是隱者,因爲掩盖自己正在隱蔽這一事實正是“隱”的一部分。*《宋書》卷九三《隱逸》序言,第2275—2276頁。這種論斷無疑是一把雙刃劍: 一方面,它的提出是爲了抑制對隱逸的喜好像野火燎原一般無法控制,導致朝廷中優秀知識人的不斷流失;另一方面,它也吸引着許多官員使之産生了某種“精神疏離感”,而這種情緒的典範正是“竹林七賢”。當然,淡漠與出神也並非總是心智活動的結果,也可能是藥與酒的濫用在作祟。*可觀的例證見Holzman, pp.135-136。關於酒對中國隱士的重要性參根本誠,第216—228頁。關於藥參Rudolf G. Wagner, “Lebensstil und Drogen im chinesischen Mittelalter” (中世紀中國的生活與藥物), T’oung Pao, 59 (Leidon, Brill, 1973), pp.79-178.據稱阮籍就一直處於長醉不醒的狀態(可能是爲了躲避朝廷的麻煩),他的同道爲其辯解:“阮籍胸中壘塊,故須酒澆之。”*Holzman, p.275(第十章注1)。如果認爲《大人先生傳》這樣的文學傑作不過是酒徒沉醉中的想象無疑有些過分,但其中有些奇幻景象透露了酒與詩之間緊密聯繫的痕迹,二者之間的密切關聯並非中國獨有,舉世皆然也。

隱修與苦修

酗酒、濫用藥物乃至帝廷中驕奢淫逸之生活在隱逸的語境中呈現出一種奇怪的錯位感,要知道這種現象通常都與簡樸的生存方式相聯繫。但事實就是如此: 無論退、逸或隱都只是隱修較爲外在的一個面向而已。那麽或能被稱作其内在一面的當然就是苦修了。然而二者間卻仍有一點相通: 就是無論避居世外或者克制欲望,他們都割裂了自我及其原有環境間的聯繫。因此,禁欲可以被視作一種逃避的變體,反之亦然。當外在的避世之舉變得越發令人不快或者難以實現時,這種内在一面就越會被優先注意。在古代的希臘與羅馬,特别是斯多葛學派中,這一論點都是有迹可循的。羅馬皇帝馬可·奥勒留(Marcus Aurelius,生於公元121年;161—180年在位)在其“沉思”時所説的話語就非常接近於東方朔及其效法者們的論調:

人都會爲自己尋求退隱之所,鄉下别墅、海濱或者山中的藏身之處……所有這些都暴露了一種巨大的天真: 無論準備何時付諸實踐,人都有可能想要回歸自我;而再没有比自己靈魂更讓人平静又不引人關注的避難所了。*Festugière 1954, p.62.

這種對孤獨之追尋的内在化並不必然導致苦修(就像其相應的外部表現可能會是中西方皆有的“鄉間别墅”而非修道院或者寺觀一般)。*關於在較爲舒適的環境中“隱居”的絶佳描述見潘岳(247—300)《閒居賦》(參Zach, pp.229-233)。包括陶潛及其效仿者在内的不少後世作者所創作的述志詩歌也很明顯完成於這樣的背景中(另參Li, pp.245-246)。因此苦修顯然也只是不同内在隱修的可行途徑之一而已,從理論上來説它無法與縱情酒色相較優劣,因爲二者只是兩個不同的極端而已: 他們均爲“不率常禮”、背離世俗的表征。

苦修的定義之所以如此複雜,原因在於它的不同出發點與目標。*在其關於苦修的作品的導言中,B. Lohse提出了“究竟什麽是苦修?”的問題,但最終的結論是幾乎無法給這個概念提供真正令人滿意的定義(Lohse, pp.11-15)。但Ernst Troeltsch在1916/17年所寫下的傑作《苦修》(Askese)至今仍值得一讀(ed. Frank, pp.69-90)。它可能來源於禁忌等巫術信仰,一些情况下也由於神秘主義(比如期待某種超自然啓迪)而産生。但儘管如此,它還是可以被概括性地描述爲“爲了實現某種理念或者目標的單個或系列宗教活動,通常以忍受艱苦與疼痛的形式在身心兩方面進行自我克制,最終能在某種程度上精於此道”。*Encyclopeadia Britannica (大英百科全書), London (ed. Encycl. Brit. Ltd.), 1964,2, pp.561-562.精神方面的修行包括了禁言、控制與解讀意念、祈禱、受辱與忍辱。身體訓練上較爲消極的則是在飲食、睡眠、性及其他身體需求方面加以控制,而較激進的則是無休止地做工、追求居所與衣著上的不適、鞭身、自殘等等。一般來説信奉二元論的宗教或者哲學系統中苦修會尤其盛行,這些二元論强調了諸如靈魂與身體,或者神聖與世俗的對立等等。苦修在系統内(比如摩尼教及佛教)可以被抬高至極爲重要的地位,但只有限的一部分教衆能夠真正按照教條生存,規定了禁止結婚的苦修其奉行者猶少。*參Vööbus, pp.115-124.

“苦修”一詞來源於希臘文askesis,意爲訓練,其對象可以是軍事、體育與學習,也可以是德行和虔誠,因此在希臘的哲學與宗教中能夠發現深厚(但總體來説較爲平和)的苦修傳統也就不足爲奇了。羅馬人繼承了這一傳統,但方式更爲温和。*Heussi, pp.292-298; Lohse, pp.45-78.儘管這一傳統(太過複雜無法在本文中詳加解釋)在理論方面與隱修傳統彼此獨立,但實踐上卻往往相互關聯。基督教中各種傳統苦修的特徵混入了猶太傳統中的部分内容,其中尤以艾塞尼派爲最。這種混合後的理念進一步發展並在3、4世紀的基督教隱修與修道院運動中確定下來。*Heussi, pp.280-283; Lohse, pp.79-113.事實上,要講述西方的獨居或者修道院修道史根本離不開宏觀的基督教史。而與此相應,苦修也逐漸與基督教倫理道德相吻合,*Troeltsch (Frank, p.89).基督教中的隱士與修士也成爲了嚴格意義上的“基督徒”(這一點也適用於佛教僧侣)。這些修道士還成爲了爲捍衛自己信仰而戰的“戰士”,他們戰鬥的理由並不僅僅出於自身利益,也包括了低於自己階層的教徒們的利益。

基督教隱士的誘惑

但無論如何,只有堅持不懈才是沙漠中基督教隱士所有活動的試金石。因爲在下的罪惡世界和在上的無上榮耀之間的嚴格二元對立永遠都存在着。“就算我們苦修了八十或者一百年”,聖安東尼在向衆修士布道時如是説,“但我們對天國的擁有也遠遠不止這一百年而已,我們將永恒地主宰那裏。”*Vita S. Antonii, ch.16, Migne, pp.867-868 (Mertel, p.31).下面這則《教父言行録》中令人愉快的小故事也頗爲重要:

一位老人居住在沙漠裏,他的小屋遠離水源,大約有七英里的距離。某次他在前去打水的途中感到懈怠不堪,便自言自語起來:“我何故要忍受這種艱辛?我得搬到水邊去住。”説着便轉過身去,卻看見順着腳印跟在他身後的某人。老人問那人:“你是誰?”那人應道:“我是主派來的天使,數着腳印計算你的功德。”聽到這番話之後,老人的心一下子堅定而輕快起來。他隨後將住處搬到了離水源更遠的地方。*Verba Seniorum,book 7, 31, Migne, pp.900-901 (Waddell, p.89).

選擇居於沙漠的隱士們因爲試圖回避一切人際關係,更由於急切地想要獲得沙漠生活的艱苦,以期在來世獲得報償。除此之外,沙漠比任何地方都有利於隱士們抵禦誘惑: 而離開沙漠正是這些誘惑中最爲基礎性的一個。《聖安東尼傳》中講述了這樣一個故事:

某次聖安東尼迫於有求於他的人們及一位將軍的激切邀請而外出(離開了他的沙漠深山),現身於他們當中。爲飽受苦難的人們布過道之後,他就立即想要返回了。當那位被稱爲“領袖”的將軍懇請他再多待一段時間時,他回答説他不能停留在他們當中。他用一則巧妙的寓言滿足了他們:“正如同魚兒上了陸地就不能活,隱士們流連於人群中也會衰弱無力。正如同魚兒要急着跳回大海,隱士們也得盡快重返山林,這樣他就不會遲疑,以至於忘記那些他靈魂中所保有的東西。”*Vita S. Antonii, ch.85, Migne, pp.961-964 (Mertel, pp.92-93).

但儘管如此,沙漠仍舊是隱士們與自己及衆魔軍們鬥争的戰場。他們無休止地折磨着自己的肉體,外加不斷地祈禱,偶爾還要閲讀神聖的經典,儘管大部分的隱修者們都以自己未受教育的身份爲榮,這種身份與被聖安東尼(其本人在青年時就號稱對學習毫無興趣*Vita S. Antonii, ch.1, Migne, pp.841-842 (Mertel, p.14).)所一再折辱的異教徒們相對立。*Vita S. Antonii,chs. pp.72-81,Migne, pp.943-944, 957-958 (Mertel, pp.80-89).而最主要的抗争對象,則是永無停歇地侵擾着苦修習慣的各種誘惑。對於當代讀者而言,這類文章最爲觸目驚心: 他們反映出隱士們對於自己的身體是如何令人壓抑地行魯莽之舉,乃至仇恨自己的身軀:

每當聖安東尼準備進食、睡眠或者放鬆一下時,他就會因爲想起靈魂的精神本質而感到羞愧。當他準備與其他修士共同用餐時,也會由於回憶起他的精神食糧而拒絶進食。他於是遠離衆人,擔心被别人遇見他進食時自己會感到慚愧。*Vita S. Antonii,ch.45,Migne,907-910(Mertel, p.56).

這種二元論思想往往壓倒一切,於是苦修幾與自殺無異,這不光是躬行的結果,更體現在理論當中。所以當底比斯的多羅修斯(Dorotheus the Theban,活躍於公元340年)在談及苦修時宣稱:“我消滅我的肉體,正因我的肉體消滅我。”*Waddell, p.11; Chitty, p.50.“禁欲”恰如其字面意思一般出現在了無數的例子當中。

然而苦修的最主要表現並不僅限於節食與令許多修士們瀕於死亡的沙漠艱苦生活,此外還有對性行爲的節制。在隱士與非隱士的想象中,戒色都是苦修的最大特徵。關於隱士們在這方面經歷誘惑的故事數不勝數。下面將會引述《教父言行録》中一個此類故事中的典型,即便在隱修的高峰期已經過去很久,這種故事仍然被源源不斷地創作出來:

一位居住在下埃及的隱士因爲煢煢獨居於沙漠中的一座小教堂而名聲卓著。藉着撒旦的詭計,某個聲名狼藉的女人聽聞了他的事迹後與一些年輕人商量:“如果我勾引了你們這位隱士,你們會給我什麽作報償?”他們應允了她所想要的東西,於是她在一個黑夜出發來到了隱士的小屋前,裝作迷了路。她敲了敲門,他出來了。看見她遇到了麻煩便問道:“你是怎麽到這裏來的?”……他將她安置在小屋前的院子裏就獨自回到小屋,將門閂好。那不遂心意的生靈嚷了起來:“父親啊,野獸想吃了我哩!”隱士大爲窘迫,心中畏懼起上帝的審判來,嘆道:“這尋釁的火是怎麽找上了我的門?”他打開門將她讓了進來。於是那占有她的欲望化作利箭,惡魔開始操弄它來穿刺他的心。當他發覺這些欲望的邪惡本質時,他告訴自己:“敵人行事的方式是黑暗的,而上帝之子則行光明之事。”他起身將燈點亮。當他爲欲火所煎熬時就對自己説:“那些真的幹了這種勾當的人一定會受到折磨。你且一試自己究竟能否忍受那永恒的劫火。”於是就將手指伸入火中,心中的欲火甚至讓他感受不到手指的燒灼與焦糊。於是到了破曉時分,他所有的手指都燒光了。那怏怏的女人看見他所做的一切時悲傷地化爲了石頭。到了早晨,那些年輕人來到隱士家詢問:“昨夜是否有一個女人來經此處?”他答道:“是的,看哪,她正在那兒睡着。”他們來到屋内發現她已經死了。“父親,她死了。”他們告訴他。隱士將身著的斗篷轉到一邊,露出了自己的手:“看見你們的惡魔之女對我幹了些什麽嗎,她讓我的每一根手指都化爲了灰燼!”*關於燃指之動機來自苦修參本文214頁注②。隨後向他們道出了原委,並説:“經中寫道:‘莫以惡報惡。’”隨後他爲那女人祈禱並使她復活,這使得她洗净了罪孽,在餘下的一生中都貞潔自處。*Verba Seniorum, book 5, 37, Migne, pp.883-884 (Waddell, pp.81-82).

這種關於隱士所受到的色欲誘惑的故事如此衆多,顯示了性行爲不但被當做了精神生活的對立面,更是對“獨與神處”原則的最嚴重違背,這一原則其實正是隱士們獨居生活的目的所在。相比之下,所有其他的違規——比如違反了齋戒或者做工之義務——都是次要的。做工之義務據《聖安東尼傳》來源於《聖經》中的一句話:“不勞作者不得食”,*New Testament,2 Thess (帖撒羅尼迦書),3,10.這一點在許多故事中都受到了强調。*Vitae Patrum, book 3, 55, Migne, p.768 (Waddell, pp.137-138); Vita S. Antonii,ch.3, Migne, pp.845-846 (Mertel, p.17),“Qui otiosus fuerit ne manducet” (一直懶散無事者不得食).而其最值得注意之處則在於它似乎只存在於基督教的苦修當中。按照馬克斯·韋伯的觀點,這一點最終導致了西方資本主義的産生。*參Bruce Mazlish,The Revolutionary Ascetic (變革的苦行), New York (BasicBooks),1976,特别是“Displaced Libido and Ascetism”(被取締的性欲及苦修)一章,pp.22-43。但事實上别處的苦修多與消極而淡漠的心態相關,儘管在部分早期的中國隱逸類型中,隱士們在責備孔子時也頗以自己的體力勞動爲荣。*《論語正義》第十八篇第七章,第393—394頁(Legge, 1; pp.335-336)。

追求長生

然而總體而言,非佛教的中國隱士們與西方基督教隱士之間的最主要差異爲對待苦修的不同態度,而並非退避或者逃離社會,後者我們能找到不少雙方皆有的例子。中國對苦修的態度在“大人先生”批駁那位“屈原式”的隱士的話中可以得見:“貴志而賤身”。這恰好體現了最爲徹底的隱士們對於保存愛養身體的强調。儘管其中有理想化或者無可置疑的内容,但對身體的否認就是中國隱士們所極力反對的。苦修在中國地位相對較低這一點很早就爲西方學者們所認識——*中文里詞義最接近“asceticism”(苦修)的可能是“齋”,用於指代在祭祀前、服喪中等場合,通過節制飲食及性行爲等苦修式實踐,以實現儀式化的自我潔净。但很明顯,這一實踐既與佛教及基督教中相似的“壓抑肉體”的理念無關,也與希臘文原語中本有的“訓練”之意涵無涉。這兩種理念在中國明顯出現較晚,並且以“服”(意爲“屈服”、“壓抑”,如“服行”),而非“齋”作爲表達方式。除了馬克斯·韋伯以外,重要的德國歷史學家厄内斯特·特洛爾奇(Ernst Troeltsch)也曾於1916年坦言:“只有現代的、文化導向的新教,藝術與科學中的現代世俗性,以及形而上支柱業已斷裂的中國宗教才對苦修一無所知,他們也因此乏於作爲宗教的力量。”*Troeltsch (Frank, p.70).但這些論斷無疑是需要被加以限定的,因爲中國的士人史中當然存在着一些苦修的要素,儘管其苦修與西方相比較温和,目標也不盡相同。其根本原因很顯然在於與西方相異的中國傳統二元論(有力且爲全體中國本土世界觀所接納)並不對陰陽雙方中的任何一方存有基礎性的偏好。*這一認同大致如此,但儒家(社會的父權概念)與道家(在求長生方面的性實踐中片面關注男性利益)都以不同形式在一定程度上偏好於“陽”。這與絶大多數其他二元論的世界觀截然不同,比如摩尼教徒們在區分光明與黑暗的範疇時也將他們分别定義爲善與惡,但中國倫理則與此相反,致力於一種平衡且非極端的態度,而所謂的苦修正是後者的一種表現。但苦修仍在中國隱逸的整體形成過程中的兩個方面扮演了關鍵角色: 長生之術與服喪儀式,而有趣的是這兩者都多少與死亡有關。

對長生的追求自然是道教的根本之一。這一點在《道德經》及《莊子》中就已經可見。*可參如《莊子集釋》第二十一,第310頁(Watson, p.224)。另參本文第207頁注①。道教徒們最顯著的目標就是成仙——不僅可以長生不死,還能漫遊天際。根據道教的神仙傳所有的仙人都以隱士的方式生活,通常會厲行節食。*《列仙傳》中頻繁出現仙人的特殊飲食。比如赤將子輿“不食五穀,而噉百草花”(《列仙傳》,舊傳劉向撰,叢書集成,1: 3;Kaltenmark, p.49),偓佺以松實爲生(《列仙傳》,1: 5;Kaltenmark, p.54)及邛疏煮“石髓”而服(《列仙傳》,1: 15;Kaltenmark, p.85)。其中一個接近隱逸、苦修及長生之間相互關係實態的例子是漢高祖的著名謀士張良(殁於公元前186年)。他或可謂是道教的精神鼻祖,其本人也是第一任道教“教主”張道陵(公元2世紀)的遠祖。《史記》中他的身體修煉被提到了兩次: 在稱其多病與尋求長生(以“從赤松子遊”的方式表達)之時。

留侯性多病,即道引不食穀,杜門不出歲餘。*《史記》卷五五,第2044頁(Watson, 1961, 1: p.145)。

留侯乃稱曰:“……今以三寸舌爲帝者師,封萬户,位列侯,此布衣之極,於良足矣。願棄人閒事,欲從赤松子遊耳。”乃學辟穀,道引輕身。會高帝崩,吕后德留侯,乃彊食之,曰:“人生一世閒,如白駒過隙,何至自苦如此乎!”留侯不得已,彊聽而食。後八年卒……*《史記》卷五五,第2048頁(Watson, 1961, 1: p.150)。

留侯的故事包含了很多信息。事實上他苦修的動機有三重: 疾病、求長生與知足(或止足)。*即“知道滿足”,該詞有兩個變體:“止足”(止於滿足)及“知止”(知道何時當止)。最後一個概念可追溯回《道德經》第三十三及四十四章,*《老子道德經》第三十三,諸子集成,第19頁(J.J.L. Duyvendak. transl., Tao Te Ching. The Book of the Way and its Virtue, London: John Murray, 1954, p.82:“知足者富”);第四十四章,第27—28頁(Duyvendak, p.103:“知足不辱,知止不殆”)。意指各種類型的退隱,雖然未必可歸入“隱修”一類,但二者之間還是有若干共通之處。這一概念在3世紀及之後受到了廣泛的關注: 《抱朴子》也因此闢出一整章來討論相關問題,*《抱朴子外篇》卷四九《知止》,第195—197頁(Wolfgang Baure, “Ko Hung’s Rede über die ‘Kunst des Innehaltens’”[葛洪關於“知止”的學説],Asien: Tradition und Fortschritt.Festschrift fur Horst Hammitzsch, Wiesbaden: Harrassowitz, 1971, pp.1-22)。《梁書》也以此爲題單列一卷傳記。*《梁書》卷五二,中華書局,1973年,第758—765頁。卷五二緊隨卷五一《處士》。知足所指的是一種自覺主動的退隱,有時是因爲年老,但更多則是因爲對自己業已實現人生目標的洞見。主動退隱與反抗無道政府的退避二者之間的界限並不那麽容易劃分。但很顯然前者更受青睞,因爲它的挑釁意味較弱,因此在辭官時也不容易産生麻煩。這一點與因病致仕較爲類似,兩者都不具有明顯的褒貶意味(中國以外的情况也是如此)。但“知足”所導致的隱退的真正原因則出於某種謹慎: 當一個人發現他已經虚弱得不足以應對其身處環境所産生的種種境况時,他就會嘗試在一段時間内保全他的肉體性命。這種方式因此與對抗性的辭官相對,而後者往往會成爲與當政者壓抑已久的抗争最終爆發的導火索。

而在苦修的語境中,張良的疾病與他對長生的追求間具有很大的關聯性,兩者都直接與他的身體修煉(節食與導引)相關。兩種技術都歷史悠久且都可以溯源於《道德經》,*參《道德經》第十,第5—6頁(Duyvendak, pp.36-39)及第五十二,第32頁(Duyvendak, pp.115-116)。在接下來的若干世紀爲葛洪等人所發展與整合。*《抱朴子内篇》中相關内容甚衆(參James R. Ware, transl., Alchemy, Medicine,Religion in the China of A. D. 320. The Nei P’ien of Ko Hung [Pao-p’u tzu][公元320年中國的煉丹、服藥與宗教——葛洪《抱朴子内篇》], Cambridge, Mass. [M.I.T],1966)。關於呼吸鍛煉的整體概述參Henri Maspero(馬伯樂),“Les procédés de ‘nourrir le principe vital’dans la religion taoist ancienne” (古代道教中“養生術”的演進),Journal Asiatique, 229 (Paris 1937), pp.197-278; Henri Maspero, Le Taoism (Publ. du Musèe Guime, Bibliotheque de Diffusion, t.58), Paris (Civilisations du Sud), 1950, pp.21-22, 107-114.值得注意的是在中國與印度如此重要的呼吸訓練在西方苦修中竟然毫無痕迹,儘管後者似乎多少也與導引術有些關係: 正如同節食要減少食物攝入一般,在導引術中所服之氣的量通常也有所減少,*可參如《抱朴子内篇》卷八,第33頁(Ware, p.139):“初學行炁,鼻中引炁而閉之,陰以心數至一百二十,乃以口微吐之……漸習轉增其心數,久久可以至千。”背後的理念並非極力克制呼吸,而是服氣“吞服氣息”,此舉如同節食,均有助於飛升。進行這兩種修煉時與外界的交流都被抑制住了。西方苦修中呼吸訓練的缺失或許可以用肉體折磨的重要程度來解釋: 節食在某種程度上與做工共同進行,但呼吸訓練則不需要。因此它也伴隨着無爲與清净成爲了東方苦修的獨有特徵。

齋戒

在節食方面,中西方亦有可比之處,儘管在中國,齋戒是節食唯一的理由,*中西方隱士對於“純潔”的複雜態度參上文第196頁注⑦,197頁注①及下文第210頁注①。基督教隱修士和儒道隱士們一樣,都高度重視自身的“純潔”,但又强調了其個性的不同方面: 基督教隱修士們試圖净化自己的靈魂,而儒家處士們則意在政治與人際上的良知,道家隱士們最終關注的是他們的身體。而西方則與此相反,其禁欲的目的更加重要。對道教徒們來説,節食僅僅針對某些食物以及場合。《抱朴子》也有若干篇章論及此事,如下文所示:

(爲合長生大藥)必入名山之中,齋戒百日,不食五辛(蔥、蒜、韭、苦艾、芥)生魚,不與俗人相見,爾乃可作大藥。作藥須成乃解齋,不但初作時齋也。*《抱朴子内篇》卷四,第20頁(Ware, p.93)。關於行氣與節食結合並用的有趣文段另參《抱朴子内篇》卷八,第34頁(Ware, p.140)。

此外還有不少關於仙人們徹底戒除食物的傳説——他們當然不是在自我懲罰,而是他們已經上升永生的存在因此不再需要食物。關於節食,道教的智識氛圍遠比西方之隱修更爲輕鬆,或者苦修的意味更薄弱。當張良出於禮貌屈從了吕后關於進食的勸請之後,他也爲之付出了生命的代價,但是他並未爲後世的崇信者們所詬病: 他仍舊作爲傑出的政客與儒道二家的賢人而被大加推崇直至今日。*還有關於張良並未真死而是秘密仙化的傳説。參《抱朴子内篇》卷五,第23—24頁(Ware, p.104)。

道教中關於性的規定仍然維持了這種相對温和的基調。儘管此中確實存在着苦修的因素,但也不可否認這些因素較爲平和,更重要的是這些規定比起禁止交媾,强調某種更爲漸進的自我改良(比如避免射精等等)。*Maspero, 1937, pp.379-413.但儘管這樣我們還是能發現對待這些問題時的謹慎與保守態度,比如葛洪等道教哲學家們在對性行爲進行討論時盡可能地加以貶低。其中一個很明顯的原因是在對“瑪土撒拉”式人物彭祖與黄帝的崇拜中,通過性技巧來追求長生並不能導致苦修禁欲,反而在葛洪的時代産生了完全相反的結果。葛洪較爲中立的觀點可見於下所引《抱朴子》中的段落:

或曰:“聞房中之事,能盡其道者,可單行致神仙,並可以移災解罪,轉禍爲福,居官高遷,商賈倍利,信乎?”抱朴子曰:“此皆巫書妖妄過差之言……夫陰陽之術,高可以治小疾,次可以免虚耗而已。其理自有極……人不可以陰陽不交,坐致疾患。若欲縱情恣欲,不能節宣,則伐年命。善其術者,則能卻走馬以補腦……令人老有美色,終其所稟之天年。而俗人聞黄帝以千二百女升天,便謂黄帝單以此事致長生,而不知黄帝於荆山之下,鼎湖之上,飛九丹成,乃乘龍登天也……玄素諭之水火,水火煞人,而又生人,在於能用與不能耳。”*《抱朴子内篇》卷六,第28—29頁(Ware, pp.122-123)。

葛洪之觀點不能視作苦修已經不言而喻了。其觀點更加值得注意的是(儘管葛洪在儒家方面學養深厚)該解釋完全出自個人幸福方面的考量,而未從祖先崇拜的角度入手,而後者在中國常常作爲對禁止性交與婚姻之苦修的駁斥論據。*可參如Li, p.238。這一駁斥明顯是更爲原則性的: 它來自上文所提到的内在世界觀念,也正是這種觀念使得想爲禁欲找到一個適當的意義即便不是不可能,也是極爲困難的。只有希求以眼下的快樂來换取未來快樂這一點,才能成爲部分道教徒們接受苦修的動機(如果僅就這一方面進行比較的話,聖安東尼也希望能“永遠地主宰天國”)。但不幸的是,若以肉體長生爲目標,則永遠無法真正得到實現,因此中國隱士們實踐苦修之時的態度遠較其西方同道們來得謹慎。

服喪

中國傳統文化中另一個涉及苦修及隱逸的領域是儒家思想指導下(如同在道教思想指導下追求長生)的、複雜而完備的服喪儀式系統。服喪的産生早於儒家,但卻是由儒家學者們加以系統整理的。大部分關於禮儀的經典文獻,特别是《禮記》,都告訴了我們在服喪之語境下關於苦修的種種規定,這些規定涵盖了住、衣、食、性以及其他方面(比如對音樂的限制)等等。

“父母之喪,居倚廬,寢苫枕凷,非喪事不言。”*《禮記集説》(8)《喪大記第二十二》,增訂中國學術名著,臺北: 世界書局,1962年,第248頁(J.J.M.De Groot, The Religious System of China [中國的宗教系統], Reprint Taipei: Literature House, 1964, 1, pp.480-481)。

“既虞、卒哭,疏食水飲,不食菜果;期而小祥,食菜果;又期而大祥,有醯、醬;中月而禫,禫而飲醴酒。始飲酒者先飲醴酒,始食肉者先食乾肉。”*《禮記集説》(10)《間傳第三十七》,第312頁(De Groot, 1, p.651)。

與這些規定相應,結婚與性行爲也同樣被禁止了:“終喪不禦於内者”,*《禮記集説》(8)《喪大記第二十二》,第248—249頁(Groot, 1, p.609)。《禮記》中如是記載。這些規定分作不同等級,與不同的親屬關係層級一一對應,很難將之與西方涵盖面廣、連續性强的苦修活動詳細比較。服喪禮儀中又有太多的巫術禁忌的痕迹,而這些僅僅是其諸多形式中較爲正規的内容而已。另一方面,許多章節中還記載了適用於老人及病人的較爲寬鬆的規定。*參De Groot, 1, pp.648-650。此外,就算它時而需要配合隱退進行,這種服喪某些時候也只是表面文章,而並非出自真情實意。《後漢書》中記載的一個發生在公元2世紀的故事相當能夠説明這一情况:

民有趙宣葬親而不閉埏隧,因居其中,行服二十餘年,鄉邑稱孝,州郡數禮請之。郡内以薦蕃,蕃與相見,問及妻子,而宣五子皆服中所生。蕃大怒曰:“聖人製禮,賢者俯就,不肖企及。且祭不欲數,以其易黷故也。况乃寢宿冢藏,而孕育其中,誑時惑衆,誣之於神乎?”遂致其罪。*《後漢書》卷六六,第2159—2160頁。

而服喪禮中關於官員們最爲重要的規定,即遭父母喪後的辭官規定在這個故事中也得到了暗示。辭官服喪有時會毁了官員的政治生涯,但有時又能令其重現生機。因爲這一情形遠遠勝過裝病,爲辭官提供了不止合情合理,更是備受尊重的理由,甚至在義不容辭的嚴峻情勢中,服喪都可以成爲唯一被允許的脱身之道。從理論上嚴格來説,每個官僚一生都要爲服父母喪引退兩次,每次兩年。這種歷來都受到推崇的因喪而隱的關係從心理上來説對於其他所有形式的退隱都意義重大: 他們從一開始就因此沾染上了些許壓抑而傷感的氣息。這點對於暫時退隱以示抗争的“處士”們尤其如是: 不如説他們正是爲了國家衰亡、人文淪喪而“服喪”。而爲了某些積極因素而離開人群的道教風格隱逸中也能尋見某種服喪的痕迹: 對於這些隱士來説,社會乃是人類之沉疴,令人哀感也需加以回避。但道教風格的隱逸者們的首要目標仍是與自然合一,因此這種哀感對於他們來説也只是次要的,然而對於期待社會改良的儒家處士們來説這一心境卻至爲關鍵。時間因素對於這些處士們的隱退也相當重要,該因素也同樣反映在服喪禮儀當中——時間在這些禮儀規定中扮演了引人注目的角色。唯一一種儒家處士之退隱或者苦修並非暫時性的語境乃是對故去君主與覆滅王朝的效忠。據説爲商朝之亡服喪而餓死的伯夷與叔齊,這一對半傳説中的兄弟的命運爲上述論點提供了最爲古典而令人敬仰的例子。他們爲了維持“純潔”而不食周粟的選擇無疑具有苦修之内涵。但從嚴格意義上來説,這種爲效忠而行的隱逸直到宋元時期才壯大起來;它在3、4世紀時還遠未獲得如此重要的地位。*關於伯夷與叔齊參《史記》卷六一,第2121—2129頁;關於他們在後世忠義文化語境中所扮演的角色參Mote, pp.224-226.

作爲誘惑者的國家

服喪與退隱二者之關係還可以從與隱士相關的文獻材料中得到證實。除了上文所引的《招隱士》一類的文章而外,同一時期還有另一類出於相同目的的文章想要將隱士從與世隔絶之處召唤出來。其中最爲典型的是一系列以“七”爲題的賦體文,暗示了關於隱逸的七種議論。最早的相關作品名爲“七發”,其作者枚乘(殁於公元前140年)爲後來的同系列作品樹立了榜樣。*《文選》卷三四,四部備要,1a-8b (Zach, pp.607-617)。但有趣的是該作品的議論對象還並非隱士,而是一位病人: 心疾頗重的楚太子,其人憂鬱,且已厭倦了周遭奢靡的生活。相鄰之吴國來訪之客告訴太子他的疾患乃是沉溺享樂所致。但他緊接着又開始描述起太子完全能夠負擔的五光十色的豪侈生活來,他談到了音樂、食物和美酒、車駕、宴會及美女、畋獵、美景,但太子都提不起興趣,以患病推脱無法享受這六種快樂。而吴國之客最終提出了第七種快樂: 哲學。他提議將當時最著名的思想家們都延請宫中,向他們學習世界的奥秘及宇宙的本質。太子一聞當即便起,稱:“涣乎若一聽聖人辯士之言。”*《文選》卷三四,8b(Zach, pp.616-617)。被譯作“philosophers”(哲人)的中文原文其實是“方術之士”(“魔法師”)。但根據下文中所提到的莊周、墨翟及楊朱等思想家來判斷,原文中所指的仍是哲人。

“七體”又爲傅毅(殁於公元89年)、*傅毅: 《七激》,《全上古三代秦漢三國六朝文》,廣州: 廣雅書局,1887年,43,4a-5b(殘缺)。“七”被接納爲某種文體,其中包括了七種方式各異的辯論。該術語可能來自《楚辭》中被歸入東方朔名下的《七諫》(Hawkes, pp.121-134),儘管該作品爲形式迥異於七體的組詩。崔駰(殁於公元92年)、*崔駰: 《七依》,《漢魏六朝百三家集》,2,136a(殘缺)。張衡(公元78—139年)、*張衡: 《七辯》,《漢魏六朝百三家集》,2,188-189b(殘缺)。張協(約殁於公元307年)、*張協: 《七命》,《漢魏六朝百三家集》,7,40a-44a;《文選》卷三五,1a-11b。王粲(公元177—217年)、*王粲: 《七釋》,《漢魏六朝百三家集》,4,135b-136a(殘缺)。曹植(公元192—232年)*曹植: 《七啓》,《漢魏六朝百三家集》,4,44a-47b;《文選》卷三四,8b-16a。等人所效法,以“七釋”、“七依”、“七辯”等爲題冠其篇章。但這些文章所規勸之對象已經不再是病人而是隱士,而最終決定性的一勸則會陳説當前統治者或其輔翼之臣的英明,而並非哲學。於是枚乘最初的立意就被顛倒了過來: 在他的文章中,爲物質生活所病的人通過對精神活動的想象而獲得治癒,而在他的效法者們的筆下,已經擺脱物欲束縛,正在享受全然的精神生活的人,卻因爲對實現政治抱負有所期待,而被拉回到俗世當中。

這些文章當然不是真正意義上“招隱士”的樣板,或者説他們的創作並非爲了將隱士們勸誘出他們的避世之所,而是一種向權力獻媚的新型政治詩歌。這一點在曹植題爲《七啓》的作品中尤爲明白: 整個帝國由於一位大臣的功勞而欣欣向榮,而這位大臣毫無疑問就是作者的父親曹操。文中的隱士玄微子深爲朝廷使者鏡機子的勸説所打動,之前他還號稱“耽虚好静,羨此永生”,而如今卻又慨然表示:

“偉哉言乎!近者吾子,所述華淫,欲以厲我,祗攪予心。至聞天下穆清,明君蒞國,覽盈虚之正義,知頑素之迷惑。令予廓爾,身輕若飛。願反初服,從子而歸。”*同前注。

對於本文所關注的語境而言,這些文章的重要性在於他們顯示了中國版“隱士的誘惑”究竟程度如何,這些誘惑直接來自當權者們,他們毫不猶豫地試圖用最細碎的方式强調世俗之樂: 食物、美酒、女人,以此來動摇隱士們的決心。西方則與此相反,惡魔及其僕從騷擾着隱修者們,國家要麽置若罔聞,要麽其本身也已經皈依了基督教。而在中國,國家在世界觀上與隱士們的並不統一,更不用説認同隱士們的苦修理念了。隱逸,特别是苦修,不僅僅對於强迫張良重新進食的吕后而言,更對於當時大部分的官僚來説,都沾染着死亡的痕迹。也正因如此,這些文章中的某些議論與《楚辭》中《招魂》驚人的相似之處就絶非偶然了,而後者正是爲了一位已經逝去或者命在旦夕的王者所作。*“招魂”,《楚辭》,9: 1a-15b (Hawkes, pp.101-109)。類似的詩作參“大招”,《楚辭》,8: 1a-10a (Hawkes, pp.109-114)。關於這種詩或者歌是否被用來召回病人或者亡者的靈魂(“招魂”是傳統喪葬禮儀中的一部分,參De Groot, 1, pp.241-262),參Hawkes, pp.101-103。在《招魂》中也能見到同樣的論證: 將世俗之樂與隱士們所居處的人境及社會邊緣相較,以突顯隱士所處的環境是何等的恐怖與危險。

曹植作品的另一方面也頗爲有趣: 其筆下的“玄微子”顯然是儒家與道家隱士的奇怪結合。一開始他欲以清净無爲而得長生,之後卻居然爲説客對開明政府之匯報所觸動,這作爲論據原本只應該對引退的儒家官員奏效才是。這種試圖完全混淆兩種隱士之區别的傾向在3至4世紀早期尤爲典型。這一點在《抱朴子》中也很明白: 道教的隱士被詮釋爲拋棄了過去的思想自由而被任命爲教化蠻荒之地居民的官員。書中的隱士與官員之間的虚構對話最終以雙方友善的妥協而告終: 官員最終認同了隱士所謂的“殊途一致”:“聖世恕而容之,同曠於有唐,不亦可乎!”*《抱朴子外篇》卷一,第106頁(Schubert, p.300)。他還補充道:

“非有出者,誰叙彝倫?非有隱者,誰誨童蒙?普天率土,莫匪臣民,亦何必垂纓執笏者爲是,而樂饑衡門者可非乎!”*同前注。

在道家隱士被馴服的背後(甚至該論調的宣揚者葛洪本人也通常被當作道教徒)潛藏着世界就此割裂爲兩塊的恐懼,其中一塊儘管不是一般意義上的超驗世界,但也是國家根本無法觸及到的。“普天之下,莫非王土”的表述再次確認了世界的統一,不同區域儘管性質不一,但是卻遵循着同一種法理。*一位道教仙人試圖以幽默的方式逃離這句宣言,參葛洪: 《神仙傳》,“説庫”,3, 1a; Wolfgang Bauer, “The Problem of Individualism and Egoism in Chinese Thought” (中國思想中個人與自我主義的問題), Studia Sino-Mongonlica. Festschrift für Herbert Franke, Wiesbaden(Franz Steiner Verlag), 1979, p.437.這種妥協在某種程度上唯一發揮的作用就是試圖維繫中國固有的理念系統,使之不至於崩壞殆盡。但當佛教在幾十年後征服了整個中國時,這種作用也就失去了意義了。

結 論

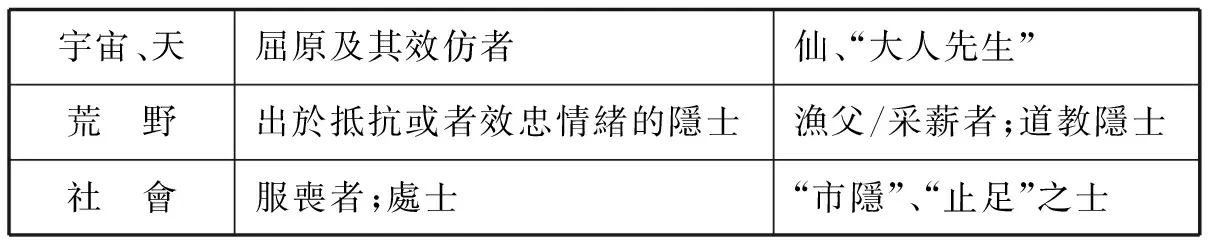

在3至4世紀前期其還未征服中國時,佛教就已經有力量間接影響關於在社會内外生活的討論了(參與該問題之討論的有儒家、道家及這一時代最爲的典型的“儒道家”的各類人士),但内在的世界觀仍是最主流的意識形態。也正因如此,關於隱士的現象變得如此複雜而多端,遠勝基督教,在意識形態方面的複雜程度甚至超過了佛教,因爲這兩種宗教都具有一個共同點,那就是對此世全然悲觀的態度,也因此形成了如下觀點: 人們不該太過注意此世,而應當將專注於改造或者超越它。與此二者不同,前佛教時代的中國(即便它也有神明與上天的觀念)仍是一個將自身封閉在共同法理中的世界,因此另一個消極而隱退的領域逐漸被組織成形對於它來説自然至關重要,這一領域不僅詳盡地反映了整個社會及其活動,它還能影響甚至威脅到它。因此中國的隱士們與其西方同道們不同,不需要抵禦邪惡的超自然力量,所需要注意的僅僅是來自國家的干涉。它也不需要被迫將自己如同被盯上的獵物一般閉鎖於罪惡的世界之外。如果我們對中西方的退隱之所的特點進行概述,就會得到下表之結果:*該表與根本誠(氏著,第131頁)的意見比較相似,根本誠認爲中國隱士們生活於介於世俗世界與上天之間的“第三世界”(根本誠,第59頁)。

中國:

宇宙、天屈原及其效仿者仙、“大人先生”荒 野出於抵抗或者效忠情緒的隱士漁父/采薪者;道教隱士社 會服喪者;處士“市隱”、“止足”之士

西方:

聖 徒天堂隱 修沙漠隱退的政客社會

“荒野”與“沙漠”兩個區域對於中西方來説都很重要。同作爲兩種隱修傳統的生活空間,但意義卻並不一致: 對於基督教隱修者而言,荒野(在這個歷史時期主要就是沙漠)只是暫時的寄身之所,在一段時間之内可以避開文明所带來的適意生活,也能因此離天堂更近一步,沙漠也因此被視爲天堂之門。對於道家隱士們來説荒野是合適的棲身之處,對於儒家隱士來説則是暫時的生活空間,日復一日地希望能由此重返社會當中,這種時間的現實意義在儒家以外的隱修形式中都無從得見。而關於天界的概念中西方亦有差别: 一面是基督教將其視爲超驗之上帝的經驗,而中國人則强調其偉大、遍在與萬能之特性。儘管不同文化中的神秘體驗從表面上看大同小異,但基督教則對自我進行了超越,而中國人的自我則徜徉瀰漫於整個天地之間。

對於中國隱逸而言,脱離社會與國家是最核心的内容,但在擺脱自己在此世之肉體存在,即苦修方面的發展程度卻遠不及西方。這種情况實際上與肉體消滅之後並無“彼岸”可供期待的觀念相一致。所以相比基督教而言,苦修在中國隱逸中所扮演的角色較爲次要,形式也大不相同。而中西方苦修在目標上的共同點,用西方術語來説就是“净化”(katharsis),但並非“捐棄現世生活”(apotaxis);後者是基督教苦修的核心理念,並不見於前佛教時代的中國隱逸當中。這並不代表中國思想對隱逸的兩個方面: 退隱與苦修之間的緊密聯繫不加關注。事實上,我相信《論語》中夫子關於避世所説的這段話恰好能給我們提供相反的結論:

子曰:“賢者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。”*《論語正義》第十四,第三十七章,第324頁。Legge,I, p.290翻譯如下:“(一些)賢人從世俗中隱退。另一些則從(某個)國家隱退。一些因(不恭敬的)颜色而退,另一些則因爲(忤逆的)語言而退。”Arthur Waley, transl., The Analects of Confucius (孔子語録), Reprint New York (Random House) n.y., p.190譯文如下:“上上之選,乃是避離同時代的人群;其次則爲避居别處;再其次則因一個眼色而離開,更其次則因一言而離去。”

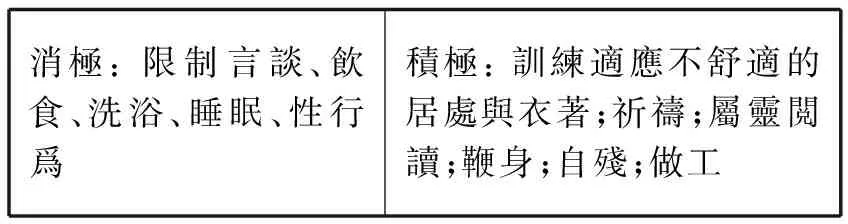

但無論如何,中國的苦修也不如西方或者印度般嚴格。其結果就是佛教在中國因爲其苦修行爲而一直受到儒士們的攻擊,不光因爲它拒絶婚姻而導致無法傳宗接代,也由於其苦修態度所導致的身體損毁。*可參如韓愈(768—824)的著名文章《論佛骨表》:“(若天子敬信,則百姓)焚頂燒指,百十爲群,解衣散錢……必有斷臂臠身以爲供養者。”《韓昌黎文集》,中國學術名著,臺北: 世界書局,1960年,8,第355—356頁(transl J.K. Rideout in Cyril Birch [白芝], ed., Anthology of Chinese Literature 〔中國文學選集〕, 2 vols., New York 〔Grove Pr.〕, 1965/72, p.1252)。下表是對中西方苦修行爲的嘗試性總結:

中國:

消極:限制言談、飲食積極:訓練適應不舒適的居處與衣著性行爲與呼吸

西方:

消極:限制言談、飲食、洗浴、睡眠、性行爲積極:訓練適應不舒適的居處與衣著;祈禱;屬靈閲讀;鞭身;自殘;做工

在中國,儒家與道家的苦修在實踐環節上有所區别,重要性上也無法等量齊觀,要言之,道家對苦修的强調遠勝儒家。但二者亦有共同之處,即目的都是爲了净化——一方面它具有儀式性的含義,另一方面則爲了求得某種更高意義上的清净。此外,二者在心理上均與死亡有相似的聯繫: 爲了嘗試控制死亡對社會的影響力,儒家建立了服喪禮;而道家則嘗試一了百了地戰勝死亡的不可抗力。但兩者都與西方(及佛教)之苦修背道而馳,在西方與佛教的苦修中我們能發現對肉體生命的真切敵意,因爲它被認爲使人們偏離了屬靈的生活。因此苦修在不自殺的範圍内,無休止地試圖削弱、損害、抑制肉體(因爲它囚禁且毒害着靈魂)。西方最典型的實現這一目標的方法就是體力苦工;除去極個别的例子外,中國苦修在體力勞動方面幾乎無法與之相提並論。*黄巾使其教衆首過而做苦力的史實廣爲人知,但並不構成反例。儘管黄巾被認爲是教團組織,但其成員當然並非職業道士,也非隱士,更重要的是,這種勞動僅限於部分時段及情况,更類似於中國人很早就適應了的徭役。但做苦工究竟是否應被歸入苦修之技術還有待商榷,特别是無法確定其性質究竟是積極抑或消極的。性方面也存在着同樣的問題,因爲它只被施加了特殊規定卻並未被一概否決。但因爲這些規定在絶大多數情况下都等同於限制,因此它也能在苦修的框架内尋找到合適的位置。

中國隱逸的世俗性不僅壓制住了其中的苦修因素,還拓寬了心境與眼界使得他們更易接納大自然的美好與快樂,未經沾染的自然成爲了厭倦群體生活之熙攘喧囂、勾心鬥角的人們的世外桃源,但他們仍然熱愛這個世界。這一體驗在接下來的不久提供了對自然世界的嶄新視野,並極大地啓迪了文學與藝術的創作。其回響在東亞佛教的發展中也非常突出。它甚至還間接地影響了西方對自然的熱愛,後者在距此相當遥遠的未來才開始興起,但也展示了隱居與真正理解大自然之間複雜而有趣的關係。似乎無論何時,隱士們都不單單可以逃避這個世界,還可以從更爲貼近的視角對其進行發現。

附記: 鮑吾剛(Wolfgang Bauer, 1930—1997)先生論文原題“The Hermit’s Temptation: Aspects of Eremitism in China and the West in the Third and Fourth Century A.D.”,載《中研院國際漢學會議論文集·思想哲學組·上册》,臺北,1981年10月10日,第73—116頁。

《魏晉南北朝隋唐史資料》第三十四輯

2016年11月,183— 215頁