浅析新村井田地质构造特征及含煤规律

2016-05-14陈荣万

陈荣万

摘 要:文章通过对福建省天湖山矿区新村井田地质构造特征的重新分析和研究,确定地质构造对煤层的影响,找出各煤层顶底板主要特征,重新确定煤层层位,寻找含煤规律,确定新一采区下的开拓方向。

关键词:煤矿地质构造特征;煤层顶底板特征;开拓方向

中图分类号:P542 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)14-0167-02

1 矿井地层情况概述

矿井出露地层由老至新为:二叠系下统童子岩组、侏罗系下统梨山组。

二叠系下统童子岩组(P1t)根据岩性、含煤性、古生物组合等特性,划分为三个段,地层总厚>434 m。

童子岩组第一段(P1t1)为主要含煤层段,出露面积大,含煤性好,地层总厚334 m。根据岩性、化石组合特征分为二个亚段四个带。

童子岩组第二段(P1t2)以浅海相沉积砂质泥岩、细粉砂岩为主,夹薄层细砂岩及钙质砂岩,不含煤,地层厚度51m,以富含多种属海相动物化石为特征。

童子岩组三段(P1t3)本段地层出露不全,仅揭露下部地层,地层厚度>49 m。岩性以细粉砂岩、砂质泥岩夹细砂岩及煤层,含丰富植物碎片化石、似层状粉砂质结核。

2 井田构造特征

2.1 褶 皱

矿区煤系地层夹在F32、F31两缓断层之间,呈一往西倾斜的复式单斜构造。主要褶曲总体走向呈NNE45~50 °,倾向SWW,东部掀起,然后几度倒转波伏而西下。以主要可采煤层为例,东部标高达900 m,西部最低为150 m,降幅800 m。

矿区主要褶曲由东往西有9号倒转背斜、10号向斜、11号背斜、12号向斜、13号背斜。褶皱轴向彼此近于平行延展。走向呈NE35 °左右,向SW倾伏, 倾伏角6~15 °,轴面倾向E,倾角约70~85 °。褶曲幅度大小不一,大的达400 m,小的为50 m。

2.2 断 裂

区内断裂构造以高角度逆冲高角度逆冲断层为主,逆掩断层较少。现已查明落差大于30 m的断层13条。按其断层的形态、产状和规模,大致可分为三类:

F31、F32推覆断层,把矿区分割为上、中、下三个“构造层”。上为P22cp地层,中为P1t地层,下为P1w或P1w地层。

F24、F37缓断层,与F31断层呈“入”字形相结,是F31断层推覆过程中形成之派生断层,其上下盘地层构造形态不同,各成一体。

F1、F49、F48、F19、F21、F22、F26高角度逆冲断层,是F31断层推覆过程中形成的逆冲断层。

F25横断层,是伴随F31断推覆过程中形成的张扭性横断裂。

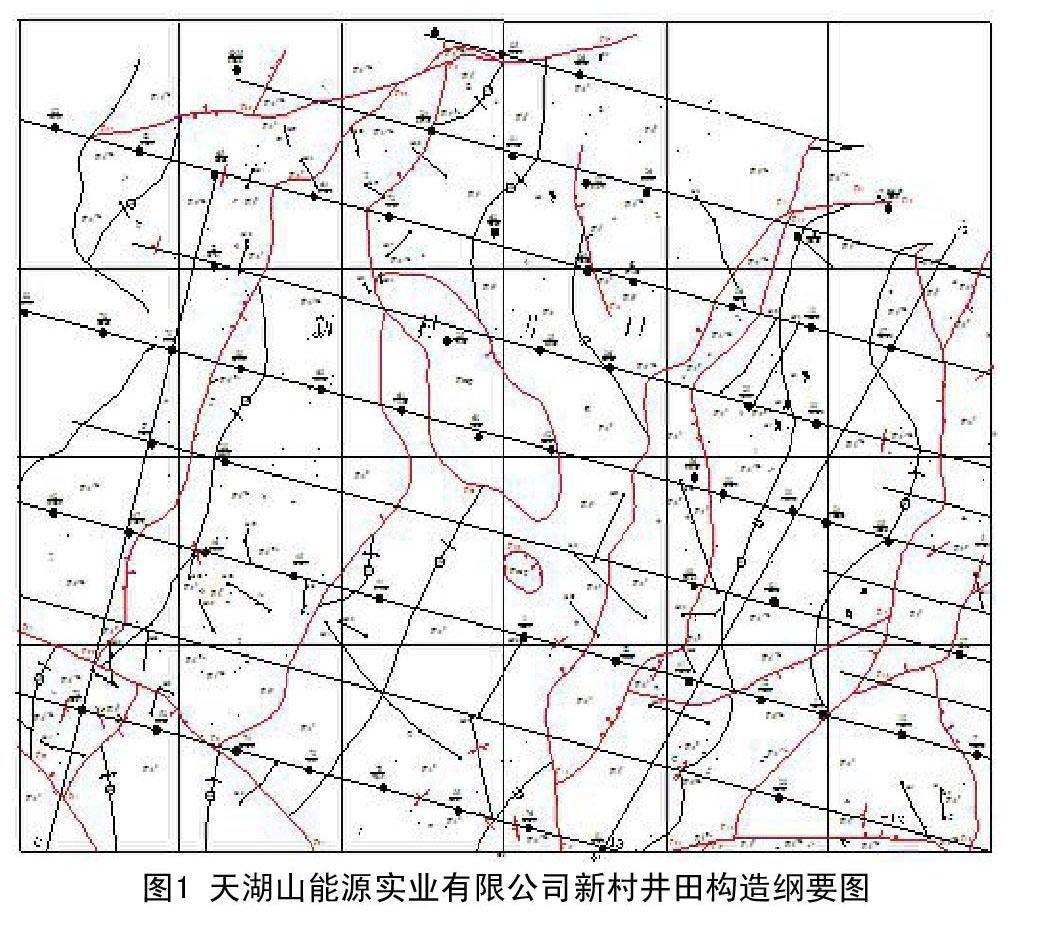

F27断层,是F31断层之后形成的张性断裂,且切断了F31断层。如图1所示。

3 井田内煤层及赋存特征

煤矿主要可采与局部可采煤层均赋存于童子岩组第一段地层,矿井共有煤层40层,其中可采煤层为53号、59号、60号煤层,局部可采煤层为37、41、47号煤层。井田主要煤层的煤种均属一号无烟煤,煤质均为中灰、特低硫、低磷、中高发热量无烟煤,煤岩组份以半亮型煤为主。

①53号煤层:新一采区755m水平一西、二西、三西、四西、集运巷、+730 m水平二西、三西、+705 m一西、二西、+605 m四西、均已揭露到该煤层。煤层厚度0.19~2.49 m,平均煤厚 0.89 m,煤层厚度变化大,不稳定,为可采煤层。顶板为细粉砂岩,缓波状水平层理。间接顶为2 m左右细砂岩或粗粉砂岩。底板为细粉砂岩,分选性差,具粗粉砂岩条带,含丰富植物根茎化。

②59号煤层:新一采区+755 m水平二西、+730 m水平一东、+705 m集运巷均已揭露到该煤层。厚度0~1.84 m,平均煤厚0.58 m,西块段(F19断层以西)平均煤厚为0.78 m。顶板为中厚层状细粉砂岩,线状水平层理。底板为细粉砂岩,含植物根茎化石及瘤状不规则黄铁矿、粉砂质结核,黄铁矿结核有星点状。

③60号煤层:新一采区605E4石门揭露到该煤层。厚度0.15~3.68 m,平均煤厚1.09 m,为可采煤层。顶板为砂质泥岩,线状水平层理发育,含大羽羊齿化石及似层状黄铁矿、粉砂质结核。底板为含植物根茎化石的细粉砂岩。间接底板为细砂岩,硅质胶结,致密坚硬,厚2~5 m。

④37号煤层:新一采区仅+730 m三西、+705二西揭露到37#煤层,但是受断层影响较大。厚度0~1.87 m,平均煤厚0.61 m,煤层厚度变化大,不稳定,为可采煤层,顶板为细粉砂岩。底板为细粉砂岩,分选性差,具粗粉砂岩条带,含丰富植物根茎化。

⑤41号煤层:新一采区780 m三西、755三西、730三西揭露到该煤层。厚度0~1.70 m,平均煤厚0.46 m,煤层厚度变化大,不稳定,为局部可采煤层。直接顶岩层发亮,外表象冰糖结晶;顶板为厚层状砂质泥岩。底板为砂质泥岩,分选性差,含丰富不规则黄铁矿、粉砂质结核。

⑥47号煤层:新一采区+780 m二西、+755二西、+730三西、+705二西、三西均已揭露到该煤层,厚度0~1.92 m,平均煤厚0.45 m,煤层厚度变化大,不稳定,为局部可采煤层。顶板为厚层状砂质泥岩。底板为砂质泥岩,分选性差,含丰富不规则黄铁矿、粉砂质结核。

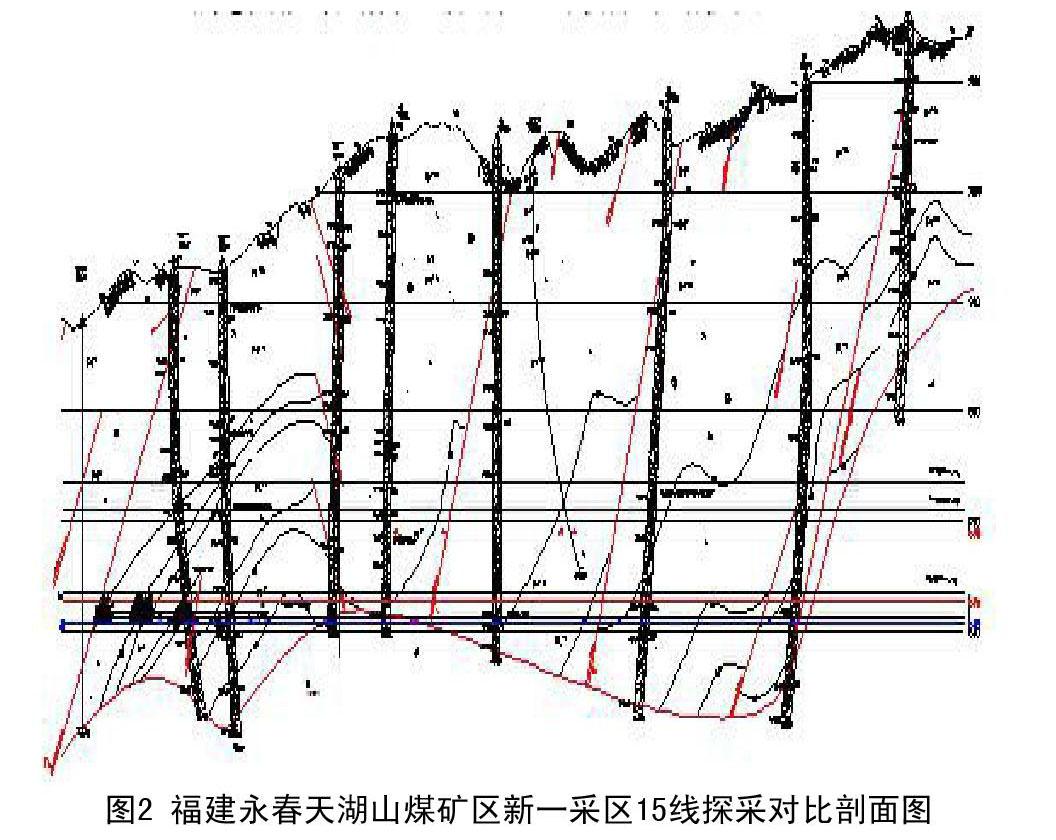

地质构造变动动引起井田内的煤层出现重复和缺失,造成煤层层位较难确定。本井田内的断裂构造十分发育,主要受F31逆断层推覆及后期的地质活动影响,派生出的逆冲断裂较多,加上燕山后期多次推滑叠加,互为影响,使区域地质构造非常复杂。在构造应力作用下容易发生形变,在井田内煤层产生局部增厚、变薄、尖灭、或顶、底板相互穿刺现象。运巷石门煤层被小断层切割,造成缺失、重复。加上煤层层间距小,煤层顶底板特征不明显,造成煤层层位较难以判定。对生产布局影响较大。如图2所示。

4 分析结论

通过对新村井田新一采区进一步地质调查,结合原采区收集的矿井开采地质资料和勘探地质资料,进行相互对比、综合分析研究,取得如下认识:

①新村井田新一采区的构造形态、地层产状和煤层层位,与原井田地质报告的勘探地质资料基本相符,局部点位与现场有出入,如原报告中采区煤层总体走向为南北走向,但在勘探线-16线附近实际煤层走向为变为东西走向。

②新村井田新一采区构造复杂,小断层极为发育,使地层、煤层的连续性遭到破坏,岩相旋回不完整,从而给采区主要可采煤层层位的确定和煤层的开采增加了难度。

③新村井田新一采区揭露的地层主要为,童子岩组第一段第二亚段下带和第一亚段上带的地层,主要可采煤层为60号、59号、53号煤层,局部可采煤层为47、41、37号煤层。

④新村井田新一采区+730 m及以上水平运巷已揭露到59、53号煤层,局部地点开采效果尚可(+755W1、+755W2、+755N集、+730W1),采区现有+705区段、+605区段已揭露到60、59、53、47、41、37号煤层,其中60、59、53号为可采煤层,47、41、37号煤层局部可采煤层。60、59、53号煤层石门见煤点平均厚度为0.68 m左右,47、41、37号煤层石门见煤点平均厚度为0.46 m左右。

⑤本采区主可采和局部可采煤层厚度不稳定,可采倾向长度较短,呈藕节状、串珠状、鸡窝状。

⑥含春煤矿排矸配采区+660区段、+620区段在车场位置有揭露到53#煤层并在早期已回采完毕,局部可采煤层47、41、37号煤层也已揭露出来。现作业的580南集区域主要是揭露局部可采煤层47、41、37号煤层。石门见煤点大都为为0.5m左右。

5 下阶段开拓方向

通过对新村井田的地质分析对比,针对本采区主要可采煤层的特点以及矿井现有巷道对比,矿井下一步主要开拓方向分为新一采区南北两个块段以及含春煤矿排矸配采区为主:

北边以各个区段北集运为主要运输大巷,掘进至勘探线16线后沿勘探线由东往西开拓W2石门,石门可延伸至62号孔,揭露煤层为37~53号煤层;在靠近勘探线-16线选择围岩较好的地带开拓W1石门,其中该地带煤层走向变化较大,由南北走向变为东西走向,石门的方位应以现场实际为主。该石门掘至至揭露47号煤层后停止作业;N集掘进至勘探线17线附近,终点可以17线10号钻孔或者ZK152钻孔为准,可揭露59、60、62号煤层。

南边以各个区段的南集运为主要运输大巷,掘进至15线后沿勘探线分别开拓W4、E4石门:西石门可掘进至96号钻孔,现场以揭露53、47号煤层为准,东石门按+616小煤硐的现场资料分析,石门可掘进300~400 m,可揭露60、62煤层,且可以重复揭露。

含春煤矿排矸配采区主要是利用现有掘进的+580南集继续按190 °方位往南掘进,掘进至勘探线-14线后沿勘探线分别开拓E3石门及W3石门;掘进至14线后沿勘探线分别开拓E4石门及W4石门。同时利用运输系统改造掘进的+540南集运继续按180 °方位往南掘进,探明该区域+540 m区段的煤层赋存情况。

参考文献:

[1] 黄农.福建二叠系下统童子岩组沉积建造特征与找煤方向[J].焦作工 学院学报,1998,(1).