粮食安全背景下“四补贴”资金执行效果及改革路径研究

2016-05-14王若凡

王若凡

摘 要:文章立足我国的粮食安全的严峻形势,运用湖北省蕲春县实地调研数据,从实证角度深入剖析调研地粮食增产影响因素及“四补贴”资金的使用效率,总结出调研地存在四补贴政策难以有效助力粮食安全战略目标的实现,补贴力度有待加强、种粮效益低下抑制农民生产积极性,成为威胁粮食安全的潜在因素、公共部门的道德风险问题弱化了四补贴的积极作用、农民的政治参与度不高,惠农政策的监督体系亟需完善等问题,并针对上述问题,进一步提出完善我国粮食补贴政策可行性建议。

关键词:农业补贴;粮食安全;制度完善

中图分类号:F326.11;F812 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)14-0108-03

1 概 述

改革开放以来,我国逐步成为世界第二大经济体,农业生产亦取得长足发展,2004~2014年我国粮食产量实现“十一连增”,实现连增的同时,我们要清楚得认识到我国粮食供需还存在一定缺口,按粮食品种来看,虽玉米的产需基本平衡,但大豆供给存在较大缺口,水稻、小麦供求较紧。以2012年为例,大豆进口量为5 838万t,而产量仅为1 301万t。总体上,粮食生产结构不平衡的矛盾依然突出,粮食安全形势依旧严峻,提高农民种粮积极性,加快农业机械化,加大农业支持力度,提高粮食产量,优化粮食生产结构,保障粮食安全仍是目前主要任务。2001我国加入WTO之后,根据相关规定我国于2004年在全国范围内实行粮食直接补贴政策,2006年增加良种补贴、农机具购置补贴,逐步建立“四补贴”制度体系,这在相当程度上助推我国粮食生产“十一连增(2004~2014)”时代的到来。

但是,农业“四补贴”政策整体稳定实施近十余年,在带来粮食增产的同时,其本身是否存在问题也同样值得探讨和研究。

为了解“四补贴”实行及其效益的真实基本情况,并为补贴改革的理论与政策制定收集提供农民的意见与建议,笔者于2015年7月12日赴湖北省蕲春县5个镇15个村开展的相关调研。本文立足农户视角,以提升补贴效应,完善补贴机制,保障粮食安全为最终目标,重点关注农村粮食生产情况、“四补贴”落实情况及其效益的真实情况。以第一手资料为依据,力求最真实客观的反映当地“四补贴”的发放现状,分析当地“四补贴”所面临的问题,结合相关文献并借鉴国内外已有经验进行综合分析,进而为农业支持政策尤其是补贴政策的理论研究及制定路径选择提供对策与建议。

2 研究综述

事实上,学界对于粮食安全的研究相对成熟,围绕粮食安全的涵义(马树庆、王琪,2010;姜长云等,2014)、安全程度的测度及预警(马九杰等,2001;蔡承智、陈阜,2004;高帆,2005;丁守海,2008等)、影响因素(任柏强,2003;郭玮、赵益平,2003;封志明,2007;马述忠等,2013;陈卫洪、谢晓英,2013;刘亮等,2014;樊琦、祁华清,2014等)、保障措施(廖西元等,2011;黄季焜等,2012;吕新业、冀县卿,2013等)等进行了较为全面的探讨,其间对我国粮食安全严峻形势的描述也多集中于粮食供求不均衡的视角(于晓华、Bruemmer Bernhard、钟普宁,2012等)。进一步讲,保障粮食安全的根源在于提高本国的粮食生产能力,而当生产要素长期脱离农耕文明向工业文明畸形集聚时,对农业课税逐渐发展为对农业补贴是各国共有的政治经济现象,对农业生产者予以补贴的思想则渗透到众多国家的农业政策中(Kym Anderson,1985)。当然,补贴政策究竟能否带动粮食生产进而保障粮食安全还是学者们最为关心的问题,无论是通过规范性分析还是实证性检验,主流观点(Jean-Paul Chavas,2000;侯石安,2008;陈飞等,2010;张玉周,2013等)集中于补贴政策可以有效提升农民种粮积极性,拉动粮食产量的增长,维护粮食安全。对此,少数学者(蒋和平,2009;Jikun Huang,2011)则持不同的观点。

客观地讲,学界对于粮食安全及农业补贴问题的研究已取得诸多可喜的成果,然对已有文献梳理后发现:一是现有成果多从供求视角探讨我国粮食安全问题,缺少对该问题的系统性描述,而这正是理解动态完善现行农业补贴政策的必要性所在;二是补贴政策整体稳定实施近十余年,其补贴效应是否存在递减,政策调整“拐点”是否到来,又该如何调整,已有文献却很少涉及。

3 “四补贴”的内涵及其作用机理

粮食直补政策是指对种植粮食的农民给予直接的补贴。目的是提高农民种粮积极性、促进粮食生产以及保护粮食综合生产能力、保障国家粮食安全。[1]其实施方式是:根据国家财政制定的补贴标准,依据农民实际的种粮面积,直接发放补贴。在实际补贴中,农民种植粮食作物面积越大,得到的补贴也越多,以这种奖励性的方式,将补贴数额直接与农民生产行为连接,激励农户的种植粮食。

农资综合补贴是政府直接对农民购买的农业生产资料(如化肥、种子等)给予补贴。其具体操作方式是,政府综合考虑主要农资(化肥、种子等)的价格上涨及同年粮食价格变动情况,由中央财政将补贴资金下发至地方财政,再由地方财政发至农民手中。[2]从作用机制上看,农资综合补贴一方面有效降低农户生产成本,其额度随农资价格变动而变动,综合考虑了前一年农资价格和粮食价格水平变化,将补贴与农户粮食生产成本紧密相联,这种动态确定补贴标准的方式有助于农户增加收入,增加农户的积极性的同时确保粮食产出。另一方面,发放额按照农户粮食种植面积大小,粮食种植面积越大,也就能获得越高的补贴,进而鼓励农户种粮。

农机购置补贴是指中央财政和地方财政为促进农业生产、提升机械化程度给予农户的补贴。中央财政支付的补贴资金量小于等于所购买的农机具价格的30%,地方财政可在此基础上追加补贴额。[3]农机购置补贴解决了农户购置农机具资金上的部分难题,对农户技术采纳、实施机械化耕作起到一定推动作用,而农业机械化程度的提高在提升了粮食生产效率的同时节约了部分农业劳动力,进而为农户扩大粮食种植面积、实现规模化耕作提供了契机,有利于粮食增产增效。

良种补贴是指根据粮食的品种,对区域种植优质粮食作物的农户发放的补贴。[4]资金由中央财政支付,而粮食优良品种是通过国家或省级农作物品种审定委员会审定、适合推广应用,符合农业生产需要以及市场前景较好的农作物品种。良种补贴有利于促进农户良种采纳,同时减轻粮食生产成本,有利于粮食产量与质量提高。

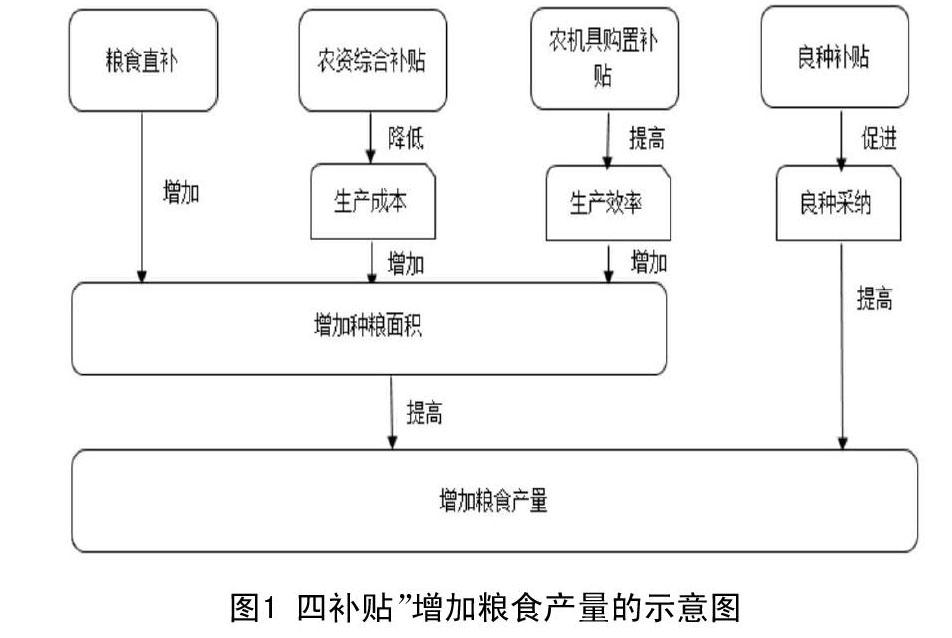

“四补贴”属于对生产的直接补贴,其作用于粮食生产,并增加粮食产量的机理,如图1所示。总体来讲,“四补贴”对农民起到两个方面的激励作用。第一,补贴标准与农民种植粮食面积相关。鼓励农民增大种粮面积,总量上提高产量;第二,按照成本—收益原则,农业补贴减轻农民投入成本,有助于农民增加收入,促进农民种粮积极性。[5]

4 数据分析

4.1 样本介绍

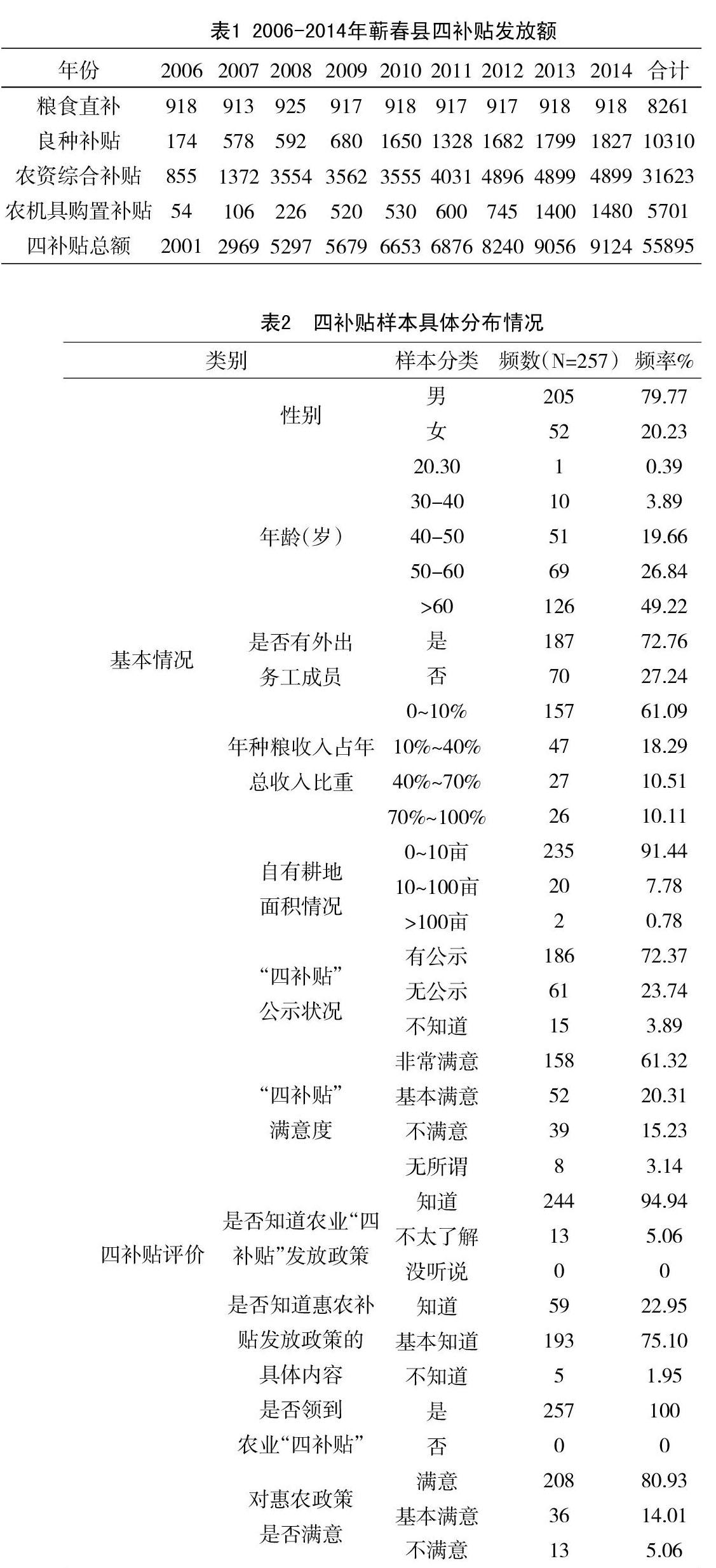

本文基于对蕲春县的漕河镇、赤东镇、向桥乡、大同镇、横车镇5个乡镇共15村个的调研,采取随机抽样的方法,针对农民进行统一的补贴发放问卷调查。共计发放问卷274份,收到有效问卷257份,有效回收率93.8%。获取了具体翔实的数据和信息,这些都保障了调查结果的可靠性和真实性。四补贴总体情况、样本具体分布情况,见表1、表2。

4.2 样本描述性统计分析

通过257份有效问卷得到的数据,现从资金发放额及调研对象基本情况、农户对“四补贴”政策的认知、“四补贴”政策效果三个方面进行样本的描述性统计分析,进而分析说明粮食安全背景下“四补贴”资金执行现状和问题。

4.2.1 资金发放额及调研对象基本情况分析

①“四补贴”资金发放总额逐年增加,四项补贴额均有增加,农资综合补贴额增加最为明显,这与逐年增长的种粮成本相对应。②多数农民选择外出务工、多数农民缺少专业技能、农村适度集约种植较少。从研究数据我们可以发现,多数的农户家中有外出务工人员(约73%)。从理性决策的角度考虑,从事农业工作并不是最佳选择,在种粮农民调查中,笔者发现多数农户因缺少其他技能而不得不选择从事农业(44.34%),仅7.54%的农户因种粮可以获取收入而选择从事农业。可见农业低比较收益问题突出。在对农民种粮规模的调查中,仅0.78%的农户耕种面积超过100亩,而91.44%的农户耕种面积小于10亩,这部分农户表示种粮并不是出于获取收入的目的,仅为自家食用而耕种部分农田。大量、小规模经营模式使得农业竞争优势大幅降低,阻碍农业的发展。

4.2.2 农户 “四补贴”政策的认知分析

对农户进行“四补贴”认知调查结果显示,多数农民知道“四补贴”政策(约95%),但仅23%的农民对“四补贴”具体内容表示了解。地方政府的补贴公示工作到位,农户整体对补贴政策满意(约82%)。

4.2.3 “四补贴”政策的影响分析

调研数据显示,“四补贴”通过捆绑发放的方式直接打入农民的账户,多数农民将补贴作为一种“生活补贴”(98%),补贴金额用于日常消费,农民也表示主要原因是补贴数额小难以支付种粮成本(73%)、发放时间往往是秋冬季节不需要购买农用物资(57%)。在对分项补贴的调查数据显示,多数农户不愿意购置农机具(60%),这与小规模种植现状相适应;大部农民表示良种补贴没有起到作用,该补贴与其他生活补贴没有区别(63%)。

5 基本结论和建议

5.1 明确补贴目标及基本原则

不可否认,农业补贴政策目标应有层次性、阶段性。然而现阶段我国相关政策并未达到预期的效果。一些农业补贴传达到农户时,效果等同于一些“生活补贴”。明确补贴目标及基本原则,使得补贴更具针对性、高效性,进而保障粮食安全。

5.2 完善补贴方式,提高补贴效益

农业四补贴在补贴方式上的问题削弱了补贴效益。根据当前我国的国情,具体改革措施如下:首先,合并补贴项目,提升资金运行效率、效果,明确补贴目的;其次,实行“重点保护”,鼓励种粮大户,鼓励适度规模经营,提高农业竞争优势。最后,贯彻补贴政策,加大宣讲力度,使得农民可以真正理解农业支持政策,将政策内涵传达到农民这最后一站。

5.3 提高农民种粮收益,保障粮食安全

我国虽已成为世界第二大经济体,农业也得到长足的发展,但农业人口人均收入仍与世界发达国家差距较大。经济的高速发展同时带来物价的飞速上涨,农业生产要素成本增加,粮食价格在国际竞争压力下处于较低水准,农民利益无法得到保障,提高种粮效益成为必然选择。

确保粮食供给,实现粮食安全战略目标,有以下建议:

首先,加大农业科研力度,通过推广先进的粮食种植方法,充分利用机械工具,提高粮食单产和农业要素的利用效率;其次,完善农业基础设施建设,提高规模化水平,增加粮食产品附加值,改变我国粗放的发展模式,更加注重粮食的综合利用,在粮食产量一定的前提下提高其内在价值,从而鼓励农民种粮最后,加强农村信息服务建设,充分利用大数据的优势,及时为农户提供重要的农业信息,帮助农户减少可能面临的损失;第四,加强新型职业农民培育,可采取定期、自愿参与的方式举办技术培训。 [6]并根据各地地理条件及经济条件不同,制定不同培训计划。培训既填充农民知识方面的空缺,同时提高收益,发展农业。

5.4 加大农村教育投入,提升农民政治参与度

农户的政治参与能力及参与积极性很大的程度上会影响惠农政策的执行效果。政府和相关部门应高度重视基础教育和相关政治宣传教育,培养农户的政治参与意识,提升农户政治参与能力。主要可以采用村干部带动群众的方法,定期科普相关的惠农政策;此外,鼓励农民充分利用互联网平台,提升对于农业政策的关注程度。同时,对农民进行必要的就业培训,使其获得一定专业技能,疏导农民就业问题。

5.5 借鉴国外经验,创新农业支持政策

现行农业补贴政策实行近10年之久,在政策创新方面还有所欠缺。我国可以从以下几个方面进行改进:

第一,加大对农业基础设施建设的投资,例如建设水利工程、信息服务等基础设施。例如:对于小型农业基础设施建设,可由农民及集体经济组织自筹资金,地方政府给予适当帮助;对于中型及以上的农业基础设施,可由地方政府申请,中央财政根据其规模大小按总投资额的一定比例给予补贴,不足部分由集体、受益农户共同承担。[7]

第二,建立支持农业生产灾害补偿机制,促进农业保险业的发展。可由中央政府统一组建专业性农业保险公司,可在农业发展银行基础上组建农业保险公司,在地方建立分支机构,具体业务由县农业保险支公司负责办理,并辅之以相关的法律法规和税收优惠政策。[8]

第三,注重可持续发展,鼓励生态农业。对于当前我国河南、湖南、湖北、江西等产粮大省的有机农产品生产农户,可提高其补贴标准,在部分省市进行试点,形成示范性作用后在全国范围内进行推广,逐步实现生态农业。[9]

参考文献:

[1] 张国庆.我国粮食补贴的绩效评估与政策改进[J].农村经济,2012,(9).

[2] 谭智心,周振.农业补贴制度的历史轨迹与农民种粮积极性的关联度[J].改革,2014,(1).

[3] 马秀华.粮食主产区农机购置补贴政策效应机理与机制研究[D].河南 农业大学,2009,(4).

[4] 施瑾.我国粮食补贴政策的作用路径与完善对策研究[D].合肥:安徽农 业大学,2013.

[5] 谭智心,周振.农业补贴制度的历史轨迹与农民种粮积极性的关联度 [J].改革,2014,(1).

[6] 潘鸿,王臣.新型农民培训的需求与供给[J].农业经济,2009,(7).

[7] 侯石安,张小兰.试论我国农业财政补贴制度[J].农村财政与财务,2003,(4).

[8] 金琰.中国农业保险制度的选择[J].吉林省经济管理干部学院学报,2006,(6)。

[9] 关明文.农业经济可持续发展问题分析[J].农业经济,2013,(2).