后方法时代将如何改变中国大学英语教师教育?

2016-05-14蔡韵

蔡韵

【摘 要】外语教学由“方法”时代向“后方法”时代的转变被Kumaravadivelu称为从“意识”阶段向“觉醒”阶段的转变。在后方法时代,教师需要用已有研究得出的理论和个人经验来构建自己的教学理念,并根据独特的外在情况、基于自己的理念来设计有效的教学法。本文从认知发展角度分析了后方法理念的缺陷及其对教师、教师教育者和研究者的啟示。

【关键词】后方法时代 中国高校英语教师教育 认知发展 缺陷 启示

一、后方法的前提条件

当今的第二语言教学正处于后方法时代(post-method era),在此语言教学观之下,教师不再是单纯的各种教学方法的执行者,而被认为是具有自主性(autonomous)的个体,根据外界的独特性建立和实施其教学理念,产生最满意的学习效果(Pennycook,1989;Prabhu,1990;Kumaravadivelu,2001;Richards,2010)。在西方,大部分外语教师都学过一系列的教学法(a “methods” package)(Kumaravadivelu,2006b: 179),他们知道所学的语言教学和学习的知识与某种特定教学法紧密联系,而这种教学法与某一系列心理学、语言学及相关学科密切联系。当教师开始教学时,他们迅速意识到教学法的不足而希望打破其局限,生成自己的教学法(eclectic method)(2006b: 169)。因此,后方法的目标不能简单地要求教师把专家提出的理论(method)运用到实践中去,而只能通过“教师教育者”帮助教师发展知识、技能、态度及自主性,从而使他们能构建自己的教学理论 (2006b: 173)。

后方法实质上存在两个前提:1)教师需要掌握一定数量的学科理念才能根据特定的外界情况主动进行建构;2)教师构建的个人理念是有效的,如在教学实践中发现问题也可通过反思及行动研究对教学进行改进,使教师自身得到发展。所以无法回避的问题是:教师在过去的教育、经历及实践教学中总结出的理念是否符合外语教学相关学科理论?研究告诉我们:1)教师形成的理念并不可靠,行动研究不能从根本上解决问题;2)中国英语教师对相关理论的掌握不足。

二、现今中国高校英语教师尚不具备后方法的前提条件

(一)错误的概念与教师个人理念

1970年代中期,西方认知发展心理学学者开始研究学生理论(student concepts)(Duit 1999),在接受建构主义后,在1980年代发展成了概念转变研究(conceptual change research)(e.g. Posner et al.,1982;Pintrich et al.,1993;Vosniadou,1994)。建构主义拒绝了教学只是教师把知识传授给学生的看法,而提出学习是知识创造的过程,学习结果是经由不可预料的过程通过个人滤器(personal filter)产生知识(Cole,1992 in Karagiorgi & Symeou,2005: 18)。

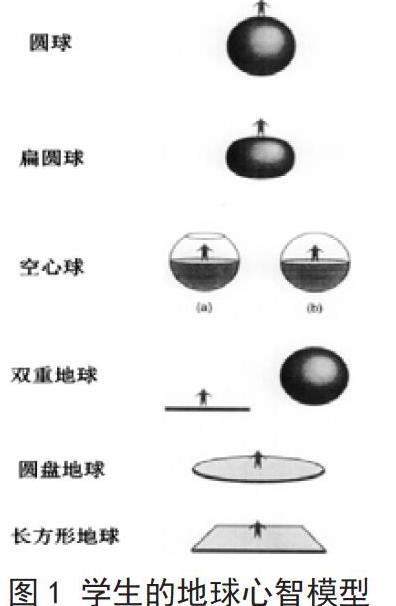

错误的概念(misconceptions,intuitive conceptions)是指学生在正式和非正式(比如日常生活)的学习过程中产生的知识,它们从学科知识角度来看是错误的、可能普遍存在、并很难改变(Chinn & Brewer,1993;Chi et al.,1994)。比如Stella Vosniadou的经典实验(1992)发现许多学生在接受学校教育前认为地球是平板形的,接受课堂教育后他们并没有全部认为地球是圆形的,而是产生了多种心智模型,比如认为地球是扁平圆盘形的、地球是由平的地面和圆拱形的天空组成的等等(1992: 549)(如图1)。这种错误的概念形成了体系 (naive theories,alternative frameworks),可以成功地对一些情况进行解释(Hatano & Inagaki,1994: 179-182),学生无法自行意识到并进行假设检验,如果没有被辨识及及时纠正,学生的错误概念很可能会被长期保留。

后方法所提倡的教师构建的个人理念很可能是错误的概念及体系。教师个人理念已有多位学者进行描述,比如 “教师认为正确的感觉”(teachers sense of plausibility)(Prabhu,1990:172)、“基于教师自己的洞察力和直觉形成的认为可以达到教学效果的个人理念”(Kumaravadivelu,2006b: 173-174)。我们必须意识到,因为凭直觉或对学科理论错误的顺化而形成的个人理念很有可能有问题,而Kumaravadivelu的观察 “[teachers] seem to know better”(2006b: 166)是缺乏事实根据的。

(二)表层学习与深层学习

笔者将继续论证,为什么在目前情况下对中国英语教师盲目推行后方法存在极大风险。孙德坤曾提出,认知研究的“其中一个根本目的就是通过各种方式和途径帮助教师将他们那些常常只可‘意会或甚至没有‘意会到的地方‘言传出来,通过这个‘言传过程,教师不但能够‘知其然,还能做到‘知其所以然,将自己的认识和实践提高到一个新的高度”(孙德坤,2008: 82)。用认知心理学和教育学的术语来解释就是使教师的各种教学理念(pedagogical knowledge base)显性化(e.g. Mullock,2006: 28),同时教师通过深层学习(deep learning),不仅知道“是什么”(knowing what),还能知道“为什么”(knowing why)、和“怎么做”(knowing how)。

教育心理学家 Ference Marton & Roger S?lj?于1976年发表的经典研究表明:学习者为了不同的学习目的会使用两种方法学习:表层学习和深层学习。表层学习(surface approach)指学习者为了获得一个通过的分数花费最少的精力完成任务而采用的方法,通常学生使用死记硬背或者直接使用步骤而不经过反思;深层学习(deep approach)涉及理解意义,学习者会关注学习内容的各种不同方面、对问题形成假设或者理论,经常学习者对学习和理解本身有内在的兴趣。此后大量研究发现高质量的学习效果和深层学习联系,而低质量的学习效果和表层学习联系(e.g. Biggs,1987;Entwistle,2001)。

这种表层学习很可能导致教师只是知道教学法的名词和含义,但是实际教学和理论指导大相径庭。事实上,在1982年Swaffar等就已提出,“根据课堂进行的活动来定义‘采用的教学法是不够的……是表面的而不是真实的”(1982: 32)。Long & Sato(1983)对声称使用交际法的教师进行研究,发现他们在交流过程中使用的语言和日常交流中的语言完全不一样,教学中存在许多以听说法为指导的“提问-回答”式操练。韩刚和李青(1997)在调查中发现:“英语教学法课对‘绝大多数英语师范生毕业后的英语教学实践作用极为有限,甚至有些这门功课得过高分的学生,也认为那些曾被他们背得滚瓜烂熟的教法原理、原则、教学方法、手段无法直接用于他们的教学。”他们所说的“背得滚瓜烂熟”即表层学习,在后方法时代,教师可以创造个人理论,可以预见错误的概念加上中国背诵式的学习将会带来的严重后果。

夏纪梅在2002年指出(2002:37),“教师自己认为的和实际情况会有出入;自己认为懂得的理论或原则和实际行动会有出入;自己认为的和事物的本质会有出入”。后两者即描述了错误的概念及通过表层学习学到的理念在实际中的错误运用。很可惜研究中除调查问卷并没有其他数据让我们了解:究竟是教师懂得理论而不会应用于实践?是教师根本就不懂理论或者对理论一知半解,导致理论的误用,还是教师不懂理论,且平时并沒有意识到自己不懂理论?芮燕萍的博士论文(2011)至少体现了上述的两个问题。她在观察课堂教学后指出,“总体而言,教师对‘学生为主体‘外语教学的关键是学等教学理念持认同态度,但是他们在实践中往往并不懂得如何恰当运用”(芮燕萍,2011: 72);对反思日记的分析发现,“教师意识到了教学中存在的问题,但由于理论上的盲目,对于教学中发现的问题不知该用哪种理论来解释,仅是停留在提出问题而无法作答的状态,或在反思后,下堂课努力实施了,但仍会暴露出同样的问题,不知该如何应对。反思日记表现出大部分的反思停留在‘应该阶段,而对于‘如何‘为什么的问题则鲜有涉猎。”(2011:85)我们不禁要问:如果没有研究者干预,教师是否会意识到自己不懂理论?在发现自己教学中存在的问题后,是否会试图改变?

少量CSSCI收录的论文也反映出一些大学英语教师对英语教学的明显误解,比如李灵芝(2011:232)认为,“传统的大学英语教师工作重点集中在向学生传授英语知识,这种相对机械的工作是多数具有相应英语知识的人都可胜任的”,而随着我国教育改革规划文件的出台、世界高等教育的国际化和网络信息化技术的成熟,对大学英语教师的专业性需求只是因为“新时代需要教师培养能独立思考、自主创新并具有完善人格的人”。这让笔者对当今大学英语教师的实际教学理论掌握水平产生了深深的忧虑。

蔡永良(2013)把中国外语教学中存在的例如“混乱、无序”的种种问题,主要归咎于我们忽略了宏观教育整体,把太多力气花在微观的知识和理论实践的教学上,他呼吁外语界必须首先“厘清‘外语教育与‘外语教学这两个概念”(2013:65)。对此观点,笔者并不完全赞同。诚然,外语教育受大纲限制缺乏战略高度是很重要的原因,但就文中对“外语教学”下的定义,即“‘教师在教学原则指导下解决问题的职业活动,它的‘成功在于理论的正确指导,教师采用适当的教学手段,它‘既是传授知识的过程,又是对教学理论的实践过程……”来看,蔡教授强调语言文化意识而贬低教学理论的学习和实践是有失偏颇的,因为缺乏实证研究,他无法证明中国高校英语教师已完全掌握教学原则,也无法说明当理论正确指导教师采用的教学手段时,教育质量无法有效提升。笔者认为外语教学质量不佳很有可能还因为错误概念的存在,教师根本没有完全掌握教学理论,也就谈不上使用“理论正确指导”的适当的教学手段。

更加需要令人警觉的是,目前进入高校担任英语教师的普遍最低标准是硕士,笔者认为,高校教师除教学外,通过科研创造知识同样重要,因此选择硕士作为最低录取标准是有足够理由的,于是进而质疑,中国目前的大学外语教师培养体系存在什么问题?

(三)中国高校英语教师对外语教学相关学科理论掌握不足

1.掌握一系列相关学科理论的重要性

英语教学虽然存在许多方法,但这些方法是随着语言学、心理学、教育学等相关学科理论的不断发展而演变的(常海潮,2011)。理论的方法指导我们使用一些方法,比如心理学的图式理论(schema theory)和语块存储(chunking)可以指导词汇、听力及写作教学;同时另外一些方法的吸引力减少,比如行为主义指导的听说法(Audio-lingual Method)。通过应用语言学、二语教学及教师教育专家的努力,教师教育研究逐渐开始关注必要知识库(essential knowledge base)及相关联的教学方法(associated instructional practices)(Richards,2010: 62)。Shulman's(1987)曾提出非常有影响力的知识库框架,包括课程内容知识、教学法知识、学科知识、对学习者特征的了解等。Freeman(2002)指出,知识库大量来自非语言教学的其他领域(in Richards,2010: 66)。Richards使用了显性知识(explicit knowledge)和隐性知识(implicit knowledge)来描述知识库的组成,其中隐性知识指的是指导教师实践的信念、知识及理论。就两者对概念的解释来看,“知识库”和前文叙述的“学科理论”本质上是相互重叠的。

刘润清也曾说过(2010: 4):“外语老师最好掌握一点外语教学和学习的理论知识,不是为了给学生讲授应用语言学,而是为了给他们提供专业化的指导。学生问老师‘为何这样教时,老师千万别说‘因为我的老师就是这样教我的……如果你懂些外语教学和二语习得理论,就任何一个问题都能给出有根有据、引经据典的答复,学生定会信服你,配合你,课堂上的学习气氛会大大改善。”因此,除研究者需要关注相关理论外,外语教师自身也需要了解和掌握外语教学相关知识及理论,这不仅能让学生信服和配合,同时为我们了解教师的认知形成和转变提供了很好的窗口;教师也可以采取主动,用行动研究等方式解决课堂教学与研究脱节的问题。

于是第二个问题是,目前中国高校英语教师是否已经掌握足够的学科理论来指导他们的课堂实践?至此,本文已从认知发展角度详细阐述了:1)教师构建的个人体系可能存在错误的概念;2)因为表层学习法,中国大学英语教师并非一定具有很高的理论和实践水平。下文将继续分析中国高校英语教师是否已经掌握外语教学相关理论。过去的研究显示,无论从外语教学、二语习得理论还是教育学、心理学来看,我国高校英语教师均缺乏外语教学相关的学科理论基础。

2.中国高校英语教师掌握外语教学相关理论的现状

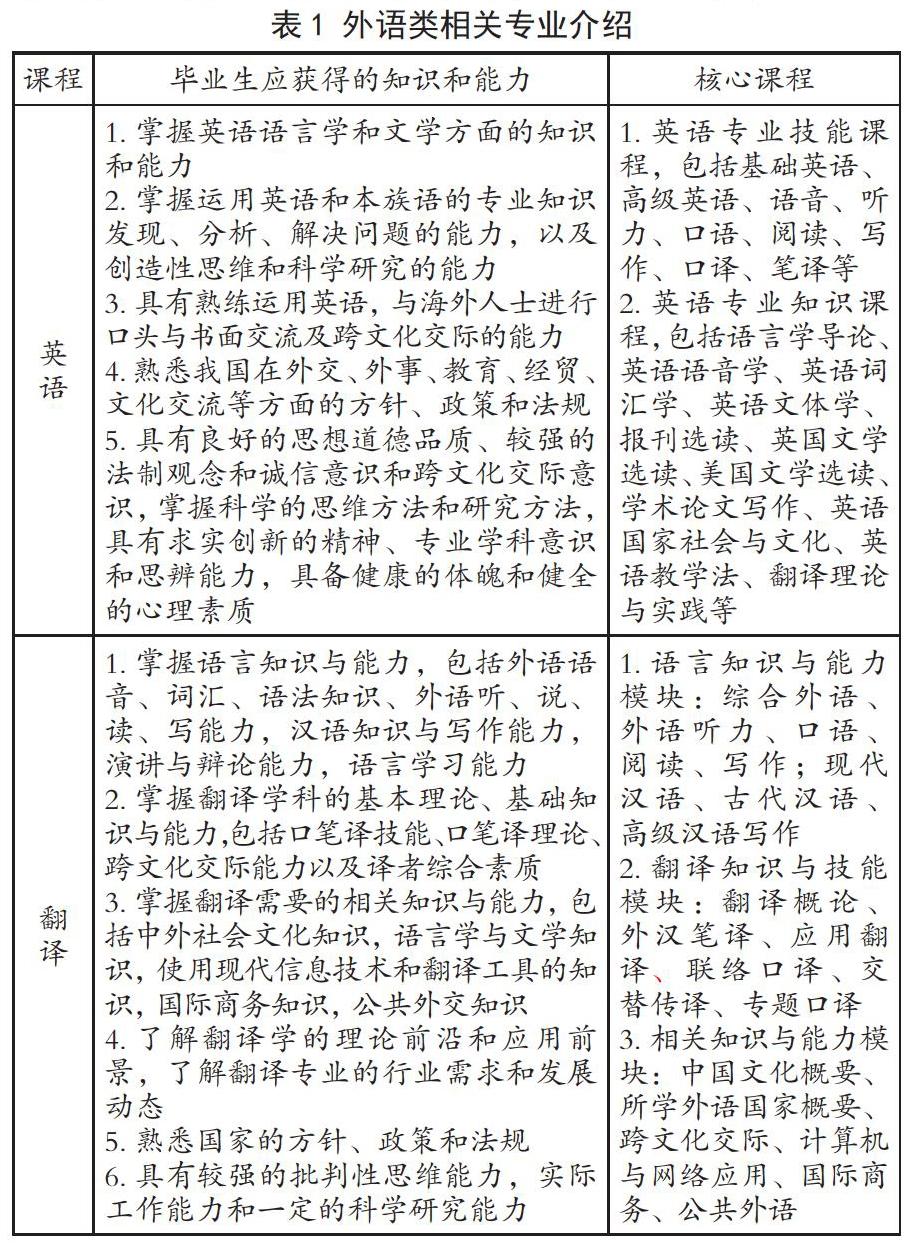

中国的国情存在大学英语教师培养的特殊性。李辉指出(2011: 50):“1993 年英语教育曾被列入本科专业目录,但在1998 年教育部组织的本科专业目录修订时又将其取消。目前国内师范院校保留了师范类英语专业,继续从事英语教育师资的培养,只在专科层次设有英语教育专业,为基础教育培养英语师资。”教育部高等教育司对普通高等学校的课程设置起着指导性作用,而就其2012年编写的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》 (2012: 89-119)来看,除语言知识和能力作为所有专业的要求、英语专业有一门英语教学法作为核心课程外,其他均没有涉及英语教学(不排除各校独立开设的情况)。硕博阶段目的在于培养科研人员,即使是应用语言学专业,是否能有效帮助学生教师获得理论联系实践的指导也值得质疑,很可能教师即使认同一些教学理念,他们在实践中也不懂得如何运用。

笔者在维普期刊数据库中以“大学英语教师”与“教学(法/方法)”、“大学英语”与“教师教育”为关键词,搜索2000~2015年间收录的外国语言学类CSSCI来源期刊上的文章,发现多位研究者在现状分析、实证研究及对文献的二手资料研究中均指出教师的一系列问题,包括:教师缺乏教学理论知识或外语教育知识和部分能力比较薄弱(顾莹,2010;夏纪梅,2002;赵永青,2014 ;et al.);不少大学英语教师的科研兴趣不在教学研究,而是在不直接相关的例如翻译、文学等领域中(赵永青,2014:28);我国20世纪80至90年代初开设的一些教师教育课程侧重于英语语言本身,而缺乏“系统的外语教育理论与实际培养和应用语言或二语习得理论的学习研究”(夏纪梅,2002:41)等等。

中国外语教育研究中心于2001年启动对中国高校英语教师的研究。周燕(2005)的研究尽管精心设计,但仍显示了几组矛盾,调查问卷是否涉及敏感问题、问题是否存在多重答案依然值得商榷。比如英语教师对自己的教学能力有较强的自信心(89%)(周燕,2005: 207-208),同时非常规的教学条件又使很多教师想进修英语教学相关课程,这是否反映了教师对于自己教学能力有盲目的自信? 另外,80%左右的教师每周最长工作时间(按照一节课45分钟计算)在21.5小时左右,远远低于社会上每周40小时的正常工作长度,但周燕依然认为教师的任务繁重,因为“教师的课时量并不能完全反映出他们的工作负担”(2005: 207)。最后,受访者表现出对进修机会的强烈渴求,但只有6.7%的受访者表示不知道如何学习,91%的人表示常看有关语言教学方面的英语书或期刊,47%把原因归结于“没有研修机会”。这让人不禁怀疑,为什么他们平时常看书或看期刊也不能提高自己,教师是否忽略了其他例如教研活动、听课等其他种种提高自己的方式?他们究竟为什么这么“强烈渴求”进修?与之相对应的是,广州医科大学的黄国君与身为教育部高等学校大学外语教学指导委员会委员的夏纪梅在2012年尖锐地指出了大学英语教师的一系列问题,例如教学任务学术含量低、授课重复率高、低层次低水平运作、成为上课机器或语言教练。她把原因归结为:“这个群体缺乏与高等教育水平相匹配的学术能力……仅靠自己大学本科或研究生的一点本钱,满足于埋头教学,不知科研竟为何物……长此以往,职业发展处在瓶颈当中,受到严重制约,导致停步不前或倒退落后,在所难免。”(2012:7-8)虽然文章诉诸个人感受对大学英语老师进行了贬低,比如不能证明公外老师是否真如她所说不如英语专业的老师们那样懂得科研,但的确也从观察到的情况指出了英语教师自身一系列的问题。

国内已有研究者意识到教师相关学科理论的缺乏,他们目前的做法是让研究者对教师进行指导,以便让教师进行行动研究撰写论文(文秋芳,任庆梅,2012: 20)。事实上她们也意识到“行动教育模式不能直接运用于高校教师发展”(2011: 85)的存在。笔者认为这样固然可以让熟知教学法的老师进行对自己教学方法的改进,但是对那些还未掌握教学理论和方法的老师,行动研究只能促进他们的反思和自我学习,产生大量重复性、碎片化的研究。缺乏系统性的行动教育必然不能从根源上解决教学中存在的问题。

基于上述理由,笔者认为现今中国高校外语教师并不具备后方法时代所需要的条件。英语专业教学改革呼吁已久,后方法时代从另一个角度印证了中国外语教师教育改革的必要性和迫切性。

三、后方法对教师、教师教育者、研究者、政策制定者的启示

从对后方法的描述可以知道,后方法绝对不是没有方法,或者可以随意生成教师自己的方法,后方法时代实质上对英语教师和教师教育者提出了更高的要求,也为研究者提供了更多的机会。国内的研究者已经提出了一些后方法时代对中国英语教学的建议,比如教师教学者需要帮助教师获得反思自身教学的自主权(周季鸣et al.,2008)、构建高校外语教师和研究者的互动发展新模式(文秋芳,任庆梅,2011)、进行各地教学实情进行调研 (陈力,2009)等。本文限于篇幅,仅讨论从深度学习引导、思辨能力培养、多学科理论储备的角度讨论后方法对教师、教师教育者、研究者及相关政策制定者的启示。

(一)对教师和教师教育者的启示

教师教育者需要引导学生教师进行深层学习。学生教师不仅要知道理论是什么,也需要知道为什么在这种情况使用这个理论,理论该如何運用才能更好地适应自己的教学,以达到最佳的教学效果(Smith & Colby,2007)。深层学习和思辨能力是相辅相成的。黄源深(2010: 12)在讨论外语专业学生的思辨缺席时指出,因为思辨能力薄弱,外语学生“在工作中缺乏分析综合的能力,很少有自己的想法,很难有创新意识,出不了创造性的成果。这在以教师为职业的英语专业毕业生中表现得尤为明显”。虽然文秋芳等(2014)的大规模实证研究显示外语专业学生的思辨能力并不逊色于文科生和理工生,但这并不意味着以教师为职业的外语类专业毕业生中不存在思辨能力薄弱的情况。在后方法时代,思辨能力薄弱可能是致命的,这意味着教师可能无法对掌握的学科理论进行有效的分析、比较、衡量、评价,对外界环境的特殊性无法进行有效的识别和质疑。教师可能会倾向于执行书本推荐或者教材及教材辅助材料建议的教学理念和步骤,而并不进行个人理念的建构和教学方法的探索。

教師教育者可以通过设计任务和挑战在学习过程中预防或者及时纠正学生教师错误概念的产生,同时也需要给他们实践的机会,及时提供反馈以便他们进行深层学习。同时,外语类专业毕业生必须注重培养思辨能力,学会如何根据语言教学相关学科理论和特殊的外部环境因素建构个人理论,及如何使用理论设计课堂教学。当然,这并不是把教师的学习限制在本科教育阶段,教师完全可以通过自主学习,在平时对专业书籍和期刊的阅读、课堂教学实践过程中,进行反思或采用行动研究的方式提高自己的课堂教学效果。专家团队精心设计的教材和配套教师用书(e.g.金立贤 et al.,2005)也可以给予教师新思路、新观点、新方法,帮助教师提高对语言教学理论的理解,掌握如何设计教学步骤。但是在后方法时代,无论哪种情况,教师都必须有意识地进行深层学习。

(二)对研究者的启示

虽然行动研究不能从根本上解决问题,但建立研究者-教师共同体很可能是未来发展趋势。理论驱动的研究,比如教育领域对概念转变研究的探索(i.e. 如何发现教师的错误概念、系统性的总结教师存在的错误概念、如何设计教学手段避免和及时纠正教师产生的错误概念)还没有在后方法的体系中得到体现,这些可能是今后研究的重点。

教材的精心设计及教师的细致指导可以作为弥补学生教师思辨能力不足的权宜之计和帮助提高手段,但是我们依然要对出版社和参与设计编写的专家学者就某套教材是否能够帮助教师达到所宣称的一系列教学目标保持质疑。束定芳(2014:452)指出:“如何选用教材、如何发挥教材的作用、如何编写校本教材等应该成为今后研究的重点。目前,有些出版社为教师们准备了统一的教学软件,甚至教学PPT,有的学校还通过集体备课统一教学内容和教学进度等,这样的做法究竟有何利弊同样是重要的研究课题。”

在二语习得、教育学、心理学继续为语言教学提供理论基础的情况下,我们还需要借鉴教师认知研究、教师教育研究及行动研究的成果。教师认知研究告诉我们教师存在哪些理念、认知过程如何发展、与课堂教学是怎样的互动关系等等(Borg,2003;2009);教师发展研究目的在于促进教师在智能、经验及教学态度上从不成熟到成熟、从新手到专家的逐步成长过程(Lange,1990;贾爱武,2005: 64);行动研究中教师就教学中最急需解决的问题进行探索,对自己的教育理念和实践方法进行不断的质疑和反思(Kember,2000 & McNiff,1998 in 王蔷 & 张虹,2014: 13-14)。这些研究成果使归纳教师教学中存在的问题及发现可能有的解决方法成为可能,为纠正教师可能存在的错误概念提供了前提,为教师发展及培训课程的设计提供了大量可参考数据。

(三)后方法对中国高校英语教育的政策制定者的启示

英语教育是一门以英语语言能力为基础,以语言学、心理学、外语教与学、二语习得相关学科理论为指导,以教学步骤的有效设计和实施为要求的专门学科,英语教学并不是所有具备英语能力、懂得如何操作书本规定的教学步骤的教师都可以胜任的。在后方法时代,英语教育对教师及教师教育者提出了更高的要求。笔者希望,在不久的将来,英语教育能和翻译、商务英语一样,在所有的全日制普通高校都作为一门学科独立出来,同时设计英语教育专业教学质量评估标准,从而保证毕业的人能有较高的理论和实践水平,整体提升中国英语教学质量。如果该目标短期内难以实现,各学校需要考虑是否以更宽松的政策,允许有意在未来从事高校教师工作的外语类专业学生辅修教育学、心理学等学位,以帮助其更好地了解和掌握语言教学相关学科理论。

四、结语

后方法作为观念的革新,解放了过去教师受到的方法约束,增强了教师的自主权,提高了教师课堂教学对各自不同环境的适应性。本文指出中国高校英语教师尚不满足后方法的前提条件,并通过对过去主要研究的梳理和观点的批判,笔者提出了一系列建议。我们必须注意到后方法在中国的水土不服情况,今后要更关注教师的认知变化,例如“教师是如何构建理念的”“构建的理念是否存在错误的概念、如有该如何纠正”“教师是否和怎样才能具有足够的相应学科理论基础来帮助他们构建个人理念”等都将是后方法时代无法避免的思考题。

【参考文献】

[1]Allwright, R. L. 1991. The death of the Method. Working Paper #10 [R]. The Exploratory Practice Centre. England.

[2]Anthony, E.M. 1963. Approach, Method, and Technique [J]. English Language Teaching, 17(2), 63-67.

[3] Biggs, J. 1987. Student approaches to learning and studying [M]. Melbourne: Australian Council for Educational Research.

[4] Borg, S. 2003. Teacher cognition in language teaching, A review of research on what language teachers think,know, believe and do [J]. Language Teaching, 36(2), 81-109.

[5]Borg, S. 2009. Introducing language teacher cognition [OL].http://www.education.leeds.ac.uk/research/files/145.pdf (accessed 15/12/2013)

[6]Brown, H. Douglas. 2002. English Language Teaching in the“Post-Method” Era, Toward Better Diagnosis, Treatment and Assessment [A]. In J. C. Richards & W. A. Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching.Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[7]Chi, M. T. H., Slotta, J. D., & Leeuw, N. D. 1994. From Things to Processes: A Theory of Conceptual Change for Learning Science Concepts [J]. Learning and Instruction,(4), 27-43.

[8] Chinn, C. A., & Brewer, W. F. 1993. The Role of Anomalous Data in Knowledge Acquisition: A Theoretical Framework and Implications for Science Instruction [J]. Review of Educational Research(63), 1-49.

[9]Duit, R. 1999. Conceptual Change Approaches in Science Education [A]. In W. Schmotz, S. Vosniadou & M. Carretero (Eds.), New Perspectives on Conceptual Change (pp. 263-282). UK: Elsevieer Science.

[10] Entwistle, N. 2001. Conceptions, styles and approaches within higher education: Analytic abstractions and everyday experience[A]. In R. Sternberg & L. E. Zhan (Eds.), Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles (pp.103-136). Mahwah, NJ: Erlbaum.

[11] Hatano, G., & Inagaki, K. 1994. Young childrens naive theory of biology[J]. Cognition(50), 171-188.

[12]Karagiorgi, Y., & Symeou, L. 2005. Translating Constructivism into Instructional Design: Potential and Limitations [J]. Educational Technology & Society, 8(1), 17-27.

[13] Kumaravadivelu, B. 2001. Towards a postmethod pedagogy [J]. TESOL Quarterly(35), 537-560.

[14]Kumaravadivelu, B. 2006a. TESOL Methods: Changing Tracks, Challenging Trends [J]. TESOL Quarterly, 40(1), 59-81.

[15]Kumaravadivelu, B. 2006b. Understanding Language Teaching - From Method to Postmethod [M]. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

[16]Lange, D. L. 1990. A blueprint for a teacher development program [A]. In J. C. Richards & D. Nunan (Eds.), Second Language Teacher Education. New York: Cambridge University Press.

[17]Long, M. H., & Sato, C. J. 1983. Classroom foreigner talk discourse: forms and functions of teachers questions [A]. In Seliger, H. W., & Long, M. H. (eds.), Classroom-oriented research on second language acquisition (pp. 268-85). Rowley, Mass.: Newbury House.

[18]Marton, F., & S?lj?, R. 1976. On qualitative differences in learning: Outcome as a function of learners conception of task [J]. British Journal of Educational Psychology(46), 115-127.

[19]Mullock, B. 2006. The Pedagogical Knowledge Base of Four TESOL Teachers [J]. The Modern Language Journal, 90(1), 48-66.

[20] Pennycook, A. 1989. The concept of method, interested knowledge, and the politics of language teaching [J]. TESOL Quarterly, 23, 589-618.

[21]Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A. 1993. Beyond Cold Conceptual Change: The Role of Motivational Beliefs and Classroom Contextual Factors in the Process of Conceptual Change [J]. Review of Educational Research, 63(2), 167-199.

[22]Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. 1982. Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change [J]. Science Education, 66(2), 211-227.

[23]Prabhu, N.S. 1990. There is no best method - why? [J] TESOL Quarterly, 24, 161-176.

[24] Richards, J. C. 2010. Selected Works of Jack C. Richards on Applied Linguistics [M].北京: 外语教学与研究出版社.

[25]Richards, J. C., & Nunan, D. 1990. Second Language Teacher Education [M]. UK: Cambridge University Press.

[26]Shulman, L. S. 1987. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform [J]. Harvard Educational Review(57), 1-22.

[27]Smith, T. W., & Colby, S. A. 2007. Teaching for Deep Learning [J]. The Clearing House, 80(5), 205-210.

[28]Swaffar, J. K., Arens, K., & Morgan, M. 1982. Teacher Classroom Practices: Redefining Method as Task Hierarchy [J]. The Modern Language Journal, 66(1), 24-33.

[29]Vosniadou, S. 1994. Capturing and Modeling the Process of Conceptual Change [J]. Learning and Instruction(4), 45-68.

[30]Vosniadou, S., & Brewer, W. F. 1992. Mental Models of the Earth: A Study of Conceptual Change in Childhood [J]. Cognitive Psychology(24), 535-585.

[31]蔡永良.從外语教学走向外语教育——新形势下我国外语教育转轨的思考[J].外语教学,2013,34(01):65-68.

[32]常海潮.教学法“死亡”了吗?——论外语教学中教师中心角色的回归[J].外语界,2011(03):36-43.

[33]陈力.外语教学法的“后方法”时代[J].山东师范大学外国语学院学报(基础英语教育),2009,11(03):3-8,13.

[34]董金伟.《理解语言教学——从方法到后方法》述介[J].现代外语,2008,31(01):99-101.

[35]顾莹.浅论大学英语教师的自我发展[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2010,12(S2):172-174.

[36]韩刚,李青.外语教学能力及其训练——有关高师英语教学法课程改革的实践与研究[J].外语界,1997(02):6-13.

[37]黄国君,夏纪梅.大学英语课堂危机引发的思考及对策研究[J].外语教学理论与实践,2013(03):17-20,75.

[38]黄源深.英语专业课程必须彻底改革——再谈“思辨缺席”[J].外语界,2010(01):11-16.

[39]贾爱武.外语教师教育与专业发展研究综述[J].外语界,2005(01):61-66.

[40]金立贤,Cortazzi, M.,张宏.多元化培养学生英语综合应用能力——大学英语创意系列:多层面投入型英语教学方式[J].外语界,2005(01):9-16.

[41]李辉.对英语教育专业建设的思考及其改革策略[J].外语教学,2011,32(06):49-52.

[42]李灵芝.新时期大学英语教师教育面临的挑战[J].山西财经大学学报,2011,33(S1):232-233.

[43]刘润清.论一堂课的五个境界[J].英语教师,2010(12):3-6.

[44]彭静,刘幼昕.论大学英语教师在大学英语教学改革中的发展[J].教师教育研究,2006,18(04):16-19.

[45]芮燕萍.大学英语教师专业发展状况实证研究——以教师反思与教学实践为例[D].上海: 上海外国语大学,2011.

[46]束定芳.外语课堂教学中的问题与若干研究课题[J].外语教学与研究(外国语文双月刊),2014,46(03):446-455.

[47]孙德坤.教师认知研究与教师发展[J].世界汉语教学,2008(03):74-86.

[48]王蔷,张虹.英语教师行动研究[M].北京: 外语教学与研究出版社,2014.

[49]文秋芳,任庆梅.探究我国高校外语教师互动发展的新模式[J].现代外语,2011,34(01):83-90.

[50]文秋芳,任庆梅.互动发展模式下外语教学研究者的专业成长[J].外语界,2012(04):16-22,29.

[51]文秋芳,张伶俐,孙旻.外语专业学生的思辨能力逊色于其他专业学生吗?[J].现代外语,2014,37(06): 794-804.

[52]夏纪梅.大学英语教师的外语教育观念、知识、能力、科研现状与进修情况调查结果报告[J].外语界,2002(05):35-41.

[53]赵永青,李玉云,康卉.近十年我国大学英语教学研究述评[J].外语与外语教学,2014(01):27-34.

[54]郑玉琪,陈美华.试论“后方法”时代的英语教学[J].外语与外语教学,2007(10):33-35.

[55]中华人民共和国教育部高等教育司(编).普通高等学校本科专业目录和专业介绍 [M].北京: 高等教育出版社,2012.

[56]周季鸣,吕敏,李桂东,等.从“方法”到“后方法”,我们到底还有多远?——宁沪杭六所高校大学英语教学方法调查[J].外语界,2008(05):52-59.

[57]周燕.高校英语教师发展需求调查与研究[J].外语教学与研究(外国语文双月刊),2005,37(03):206-210.