不同育秧剂对陕南稻麦油两熟区机插秧秧苗素质与栽插质量的影响

2016-05-14莫丹李厚华李文生张文明蒙天竣

莫丹 李厚华 李文生 张文明 蒙天竣

摘 要 以常规中籼稻黄华占为材料,采用温室大棚旱育秧方式,研究不同育秧剂对陕南稻麦油两熟区机插秧秧苗素质与栽插质量的影响。结果表明,温室大棚旱育秧方式下,秧苗适栽期为播种后31~38 d,大田栽插穴苗数为5苗/穴;秧苗综合品质比较,表现为育秧基质>旱育保姆>育秧伴侣>对照CK;大田栽插比较,育秧基质效果最佳,呈现返青快,单株分蘖高的特点;经济性状比较,表现出育秧基质>旱育保姆>育秧伴侣的总体效果。合理筛选育秧剂和栽插条件,能提高秧苗素质,改善群体发育动态,实现增穗增粒,提高产量,有效促进机械化稻作技术在本地区的推广。

关键词 育秧剂 ;机插秧 ;秧苗素质 ;栽插质量

中图分类号 S511.2+1 文献标识码 A Doi:10.12008/j.issn.1009-2196.2016.06.006

Effect of Different Seedling Strengthen Agent on Seeding Growth and

Growth Quality of Machine-transplanted Seedlings in Wheat-rice or

Wheat-rape Double Cropping Area in South Region of Shanxi Province

MO Dan LI Houhua LI Wensheng ZHANG Wenming MEN Tianjun

(Hanzhong Agricultural Research Institute, Hanzhong, Shanxi 723000)

Abstract This paper analysis the effect of different seedling strengthen agent on seeding frowth and frowth quality of machine-transplanted seedlings in wheat-rice or wheat-rape double cropping area in south region of Shanxi province with rice Huanghuazhan as material and dry seedbed as method. The results showed that suitable transplanting period was 31-38 days after sowing in dry seedbed and 5 seedlings a hole. The seeding quality in order to seedling raising materials > drought-foster nurse > seeding raising companion > control CK; Coming to the field planting, seedling raising materials performs better, it turns green quickly. The economic character in order to seedling raising materials > drought-foster nurse > seeding raising companion. Reasonable machine-transplanted condition and better seedling strengthen agent can improve the growth and production of machine -transplanted seedlings. It can also promote the generalization of machine -transplanted seedlings in south region of Shanxi province.

Keywords seedling strengthen agent ; machine-transplanted rice ; seedling quality ; seeding growth

陕南稻麦油两熟区在我国传统的水稻种植区划上隶属于华中双单季稻稻作区中的川陕盆地单季稻两熟亚区,由于有秦岭、巴山两大屏障,本区形成寡照多雾、春温早回等独特自然气候和稻作特点,日照和太阳辐射量为全国最低且秋季气温下降时间早、速度快,温、光、水实际情况使得本区以种植中、迟熟籼型杂交稻为主[1]。本区作为水稻生产的重要区域,由于近年来随着劳动力转移、生产资料价格提升等因素,导致水稻种植的经济效益滑坡较大,严重影响了水稻种植的积极性。为此,在陕南地区有效推进水稻生产的机械化,以现代的机械化手段代替传统的手工作业,缓解劳动力不足,节约生产资料,提高劳动生产率和土地利用率,促进粮食生产,已成为必然趋势。有关资料显示,早在2010年我国水稻耕种综合机械化水平就已经达到58%,耕整地机械化水平达到85%,基本实现机械化作业,机械收获水平突破60%,机械化种植水平达到20%[2]。日本、韩国、澳大利亚、欧美许多国家在水稻生产上基本上实现了以信息技术和机械化生产相结合的现代化水稻生产,其中日本和韩国以机插秧为主,并逐步发展形成了完整的机插技术[3]。我国在水稻工厂化育秧、育秧基质、大棚育秧技术等方面取得了一定的成效,且耕作和收获的机械化发展较快,但难度较大的机械化种植技术发展相对较慢,特别是适应区域稻作特点的育秧技术和机插技术成为了机械化生产的瓶颈问题[4-8]。本研究结合我所近年在水稻机械化生产方面开展工作的基础上,进一步探究育秧剂、秧龄等因素对秧苗素质与栽插质量的影响,通过比较分析不同试验组秧苗生长的动态变化,筛选出最适育秧剂和栽插条件,为陕南地区机械化稻作技术提供试验依据,促进机械化稻作技术推广。

1 材料与方法

1.1 材料

试验于2015年在汉中农科所院内镀锌大棚中进行。供试水稻品种为陕南地区主要推广的优质中籼常规稻机插品种黄华占,生育期150 d,千粒重23.2 g。供试床土基本理化性质,pH 7.0,速效氮80 mg/kg,速效钾75 mg/kg,速效磷10 mg/kg。

1.2 方法

1.2.1 试验设计

育秧方式为设施大棚旱育秧,试验设中国水稻研究所杭州锦海农业科技有限公司育秧基质(药土质量比1∶2)、江苏里下河地区农科所旱育保姆(药种质量比1∶27)、江苏里下河地区农科所育秧伴侣(药土质量比1∶200)、对照CK(大棚床土)4个试验组,分别用B、D、F、H表示,每个处理重复3次,试验采用完全随机。用长58 cm、宽28 cm、高2.5 cm的硬质软盘(盘底孔数240个,孔径3 mm)育秧。2015年4月23日播种,盘播量70 g(干种子)每盘用土5 kg,采用播种机流水线播种,覆土浇水播种一次完成,然后摆盘于大棚内。

1.2.2 项目测定

1.2.2.1 秧苗素质动态分析

播种后12、21、28、33、37、42、47 d选择长势中等的秧苗30株,测定秧苗生理株高、叶龄、茎基宽、白根数以及地上与地下部分的干重(105℃杀青30 min,80℃烘至恒重)。

1.2.2.2 栽插质量动态分析

大田移栽后每隔5 d随机选择长势中等的秧苗测定10穴平均茎蘖数,并于成熟期随机测量100株平均每穗粒数、平均每穗总粒数、平均每穗空粒数、计算结实率和产量。

1.2.2.3 记录大棚内外温度

每天9:00、14:00、17:30记录设施大棚室内及室外的气温,3次观测值的平均值为日平均温度。

1.2.3 数据处理

数据用Microcal origin 6.0软件分析处理。

2 结果与分析

2.1 不同育秧剂处理下秧苗素质动态分析

2.1.1 秧苗株高变化特点

从图1可以看出,秧苗株高增长与时间呈正相关,4种处理方式的变化趋势一致,在11~20 d期间生长速度较为缓慢,在21~33和36~43 d期间秧苗生长速度较快。D处理与其它3种处理方式相比较,秧苗株高增长效果明显,株高峰值达到25.67 cm,B处理次之,株高峰值22.27 cm,F处理表现较弱,峰值20.36 cm,对照CK峰值17.09 cm。与CK对比,3种育秧剂对秧苗的增高效应均表现出良好生长效果,D处理秧苗在不同生长期株高均表现出较高的整齐性和一致性。

2.1.2 茎基宽变化特点

本次试验是从播种后第28天开始测量,从图1可以看出,茎基宽的增长分两个阶段,第1阶段为28~38 d,第2阶段为29~47 d,其中B、F处理在两个时段均表现出明显的增粗效果,峰值分别达到2.97和2.8 mm;D、H处理在第1阶段增粗效果明显,第2阶段增粗效果不明显,峰值分别为2.62和2.52 mm;结合株高的变化趋势,B、F增高与增粗效应基本同步,特别是B处理,秧苗粗壮整齐;D、H在第2阶段增粗和增高不同步,秧苗较为纤细。

2.1.3 根冠比变化特点

从5月4日起至6月8日连续测量了4种不同处理方式下秧苗的根冠比。从图1可看出,4种处理方式根冠比呈不断下降趋势,播种后12~22 d根冠比下降幅度最大,23~47 d下降幅度趋缓且不同处理方式数值接近。不同处理表现为F处理波动最大,根冠比极差为2.8;H处理次之,根冠比极差为2.48;D处理较小,根冠比极差为1.27;B处理最小,根冠比极差为1.08。根冠比极差较大的主要原因是首次测量地下部分种子自身营养成分尚未完全分解,整体来看B、D两种处理方式较好地促进了地上部分和地下部分的均衡生长。

2.1.4 叶龄变化特点

从图1可以看出,4种处理方式下叶片生长总体情况趋于一致。叶片生长速度分为两个阶段,第一阶段为播种后12~33 d,这一期间叶片生长速度较快,34~47 d内生长速度较为缓慢。以H为参照,F处理在两个阶段增长均快;D处理第1阶段增长快,第2阶段增长较慢;B处理两个阶段略强于D处理。

2.1.5 白根数变化特点

根系发育是秧苗素质的重要指标之一,白根数的多寡将直接影响插秧后秧苗的返青与分蘖。从图1可以看出,白根数总体上呈现先增加后减少的趋势,可以分为两个阶段,12~33 d增长白根数数量较快,34~47 d白根数数量减少,以H为参照,D处理白根数增加较为显著,其次为F处理,B处理增长较慢。当进入超秧龄期,秧苗停止根的生长,甚至出现死亡,因此最佳秧龄在33 d前后。

2.1.6 气温变化特点

温度是影响秧苗素质的重要因素之一。从图1可以看出,育秧期内温度波动较大,B、D、F变化趋势一致,B>D>F,播种后的第1周棚内温度明显高于棚外温度,盘温相对稳定并且略高于棚内温度,这些条件为秧苗出苗提供了保障。4月28日至5月1日期间的突然降温对秧苗的生长带来不利影响,大棚在调节温度上起到了重要作用,保障了温度的稳定,有效促进了早期秧苗的发育。

综合株高、茎基宽、根冠比、叶龄、白根数等反映秧苗素质的指标进行综合判断,B处理即育秧基质(按照药土比1∶2)处理后获得的秧苗综合素质最好,最佳药土配比比例有待进一步研究。

2.2 不同育秧剂对机插秧分蘖变化的影响

2.2.1 31 d秧龄机插秧茎蘖动态变化

从图2可以看出,秧龄31 d,机插方式,插植时间5月24日,统计了10穴分蘖平均值,分蘖高峰期在7月3日,以H为参照,3种育秧剂处理的秧苗在5月29日栽插后分蘖变化趋势一致,B在各个时期均优于其他3种处理方式,单株平均最高带蘖数3.84,F和H接近,D低于参照,茎蘖数从高到低顺序为B>F>D。试验中B处理秧苗具有返青快,单株分蘖大的特点。

2.2.2 36 d秧龄手插秧茎蘖动态变化

从图2可以看出,秧龄36 d,手插方式,插植时间5月29日,统计了10穴分蘖平均值,分蘖高峰期在7月13日,以H为参照,3种育秧剂处理的秧苗在5月29日栽插后分蘖变化趋势一致,B在高峰期分蘖数最大,平均单株带蘖数为3.12,茎蘖数从高到低顺序为B>D>F。

2.2.3 41 d手插秧茎蘖动态变化

从图2可以看出,秧龄41 d,手插方式,插植时间为6月3日,统计了10穴分蘖平均值,分蘖高峰期在7月28日,以H为参照,3种育秧剂处理的秧苗在6月3日栽插后分蘖变化趋势一致,F在高峰期分蘖数最大,平均单株带蘖数为2.84,茎蘖数从高到低顺序为F>B>D。

2.2.4 46 d手插秧茎蘖动态变化

从图2可以看出,秧龄46 d,手插方式,插植时间6月8日,统计了10穴分蘖平均值,分蘖高峰期在8月2日,以H为参照,3种育秧剂处理的秧苗在6月8日栽插后分蘖变化趋势一致,B在高峰期分蘖数最大,平均单株带蘖数为2.62,茎蘖数从高到低顺序为B>F>D。

综上,试验进一步考量了不同育秧剂作用下机插秧的最佳插值时间和处理效果,结果表明,3种育秧剂中,B处理(育秧基质)效果最佳,在不同的插值时间组中均表现出较高的单株分蘖值,B处理的秧苗在4个试验组中呈现返青快,生长旺的特点;结合秧苗素质测定相关数据及我所前期研究结果,黄华占的机插秧秧龄31 d左右较佳,插植时间确定在5月中下旬为好,穴苗数参考5苗/穴。

2.3 不同育秧剂对机插秧经济性状的影响

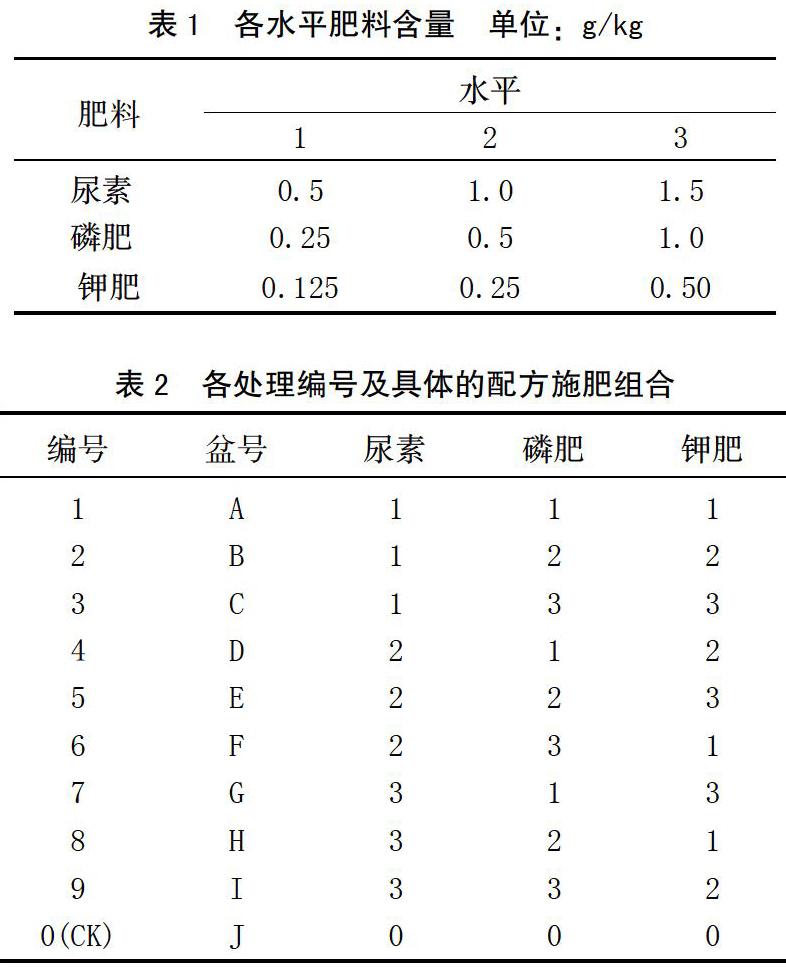

5月24日插植组秧龄31 d,本组中H栽插环境为普通大田,使用CK处理下的31 d秧龄秧苗,以H为参照。从表1可以看出,平均穗粒数F>B>D,极差值14.6%,F处理高于对照10.71%;平均每穗实粒数B>F>D,极差值18.9%,B处理高于对照12.4%;平均每穗空粒数F>D>B,极差值63.1%,B处理低于对照8%;结实率B>D>F,极差值6.7%,B处理高于对照1.5%;产量是最直观的经济指标,本组产量测量中B>F>D,极差值21.5%,B处理高于对照24.4%。

5月29日插植组秧龄36 d,以H为参照,从表2可以看出,平均穗粒数D>B>F,极差值8.1%,D处理高于对照8.5%;平均每穗实粒数B>F>D,极差值7.5%,B处理高于对照7.8%;平均每穗空粒数F>D>B,极差值13.2%,B处理高于对照12.1%;结实率B>D>F,极差值1.9%,B处理高于对照1.9%;产量B>F>D,极差值17.9%,B处理高于对照19.4%。

6月3日插植组秧龄41 d,以H为参照,从表3可以看出,平均穗粒数F>B>D,极差值1.8%,D处理高于对照0.6%;平均每穗实粒数F>B>D,极差值4.3%,F处理低于对照0.2%;平均每穗空粒数D>F>B,极差值14.3%,D处理高于对照15.1%;结实率B>D>F,极差值3.1%,B处理高于对照3.2%;产量B>F>D,极差值24.3%,B处理高于对照28.8%。

6月8日插植组秧龄46 d,以H为参照,从表4可以看出,平均穗粒数D>B>F,极差值25.8%,D处理高于对照31.3%;平均每穗实粒数D>F>B,极差值40%,D处理高于对照54.2%;平均每穗空粒数F>B>D,极差值17.7%,F处理低于对照3.6%;结实率B>F>D,极差值15.7%,B处理高于对照17.4%;产量B>F>D,极差值63.2%,B处理高于对照85.1%。46 d秧龄期。

3 讨论与结论

3.1 不同育秧剂对机插秧秧苗素质及栽插质量的影响

水稻育秧剂是近年来研制形成的一类集营养剂、消毒剂、调酸剂和化学调控剂于一体的新型育秧制剂,可以提高秧苗素质[9-11],在实用的机插秧育秧方式下,机插秧秧苗为密生生态,单株秧苗所占营养面积和生长空间很小,常规床土所能提供的肥效难以满足机插秧秧苗素质培养的需求[12-14]。试验采用大棚旱育秧法,使用旱育保姆、育秧伴侣、育秧基质3种不同育秧剂处理床土,发现3种育秧剂均可有效提升秧苗素质,其中育秧基质效果最佳。结果表明,不同育秧剂对供试品种的株高、茎基宽、白根数、单位苗高干质量、叶龄等秧苗素质相关指标产生的影响效果不同,这可能与育秧剂的成分及试验基地土壤复杂的理化性质有关。育秧剂最经济合理的配比比例有待进一步试验验证。

3.2 不同育秧剂对机插秧栽插质量的影响

试验进一步追踪了育秧剂对机插秧的栽插质量影响,研究了不同育秧剂作用下的机插秧的大田生长动态变化。秧苗的素质将直接影响到大田移栽后水稻的生长发育状况,机插秧的成活率和大田生长状况与育秧剂的效果有显著的相关性[15-16]。结果表明,使用育秧剂处理的机插秧苗在大田生长过程中能够有效地促进秧苗大田返青、分蘖发生早而快、茎蘖数增多、穗分化提前、成穗率、有效穗、结实率等各项指标提升,对比3种不同育秧剂,育秧基质所产生的综合效果较佳。

3.3 秧龄与穴苗数对机插秧产量的影响

在水稻机械化生产中秧苗素质与机插质量及产量有着密切的关系,恰当地选择的合适的移栽秧龄和播种密度是机插秧关键技术之一[17-19]。本次试验发现秧龄和穴苗数与机插秧的产量密切相关,供试品种黄华占在秧龄31 d,5苗/穴的栽插条件下,产量效应在4种不同的处理方式下均表现出较好的经济效益。5苗/穴栽插密度与相关研究[17]基本一致,旱育秧大田栽插秧龄与部分研究[12]的结论有偏差的主要原因可能与试验的气候因素有关[20],气候因素的变化对机插秧适插秧龄波动范围的影响有待进一步的试验验证。

综上所述,采用大棚旱育秧法,选择适合区域土壤理化性质的育秧剂,能有效提高机插秧苗品质,通过有效的田间管理可一定程度提高水稻产量。为探索适合本区稻作机械化生产技术,提高机械化稻作生产质量,有必要进一步采用陕南地区不同穗型迟熟中粳品种为供试品种,比较不同的种植方式,系统研究不同穗型水稻品种生育特性、产量及其形成、品质以及氮素吸收利用等方面的差异,提出机插稻有效生产途径,逐步建立适合陕南稻麦油两熟区的机械化稻作生产规范。

参考文献

[1] 梅方权,吴宪章,姚长溪,等. 中国水稻种植区划[J]. 中国水稻科学,1998,2(3):97-110.

[2] 朱德峰,张玉屏,陈惠哲. 2011年国内外水稻产业及技术发展概述[J]. 中国稻米,2012,18(1):15-18.

[3] 朱德峰,程式华,张玉屏,等. 全球水稻生产现状与制约因素分析[J]. 中国农业科学,2010,43(3):474-479.

[4] 张培江,付 强,李霞红,等. 安徽省直播和机插水稻生产存在问题及对策[J]. 安徽农业科学,2012,40(10):5 820-5 823.

[5] 李 杰,杨洪建,邓建平,等. 对加快推进江苏省水稻机插秧发展的思考[J]. 中国稻米, 2014, 20(1):32-35.

[6] 陈 聪,曹光乔,张 萌,等. 中国水稻机插秧发展趋势预测与装备需求研究[J]. 云南农业大学学报,2015,30(2):289-293.

[7] 张文毅,袁钊和,朱成强,等. 当前机插秧发展中的问题分析及对策[J]. 中国农机化,2014,242(4):12-13.

[8] 钱银飞,张洪程,钱宗华,等. 我国水稻机插秧发展问题的探讨[J]. 农机化研究,2009,10(10):1-5.

[9] 凌启鸿. 水稻丰产高效技术及理论[M]. 北京:中国农业出版社,2005.

[10] 张祖建,于林惠,王 君,等. 机插稻育秧床土的培肥效应研究[J]. 作物学报,2006,32(9):1 384 -1 390.

[11] 钱银飞,张洪程,郭振华,等. 壮秧剂不同用量对机插水稻秧苗素质及产量的影响[J]. 江苏农业科学,2008,36(4):28-31.

[12] 郝兴顺,吴玉红,李文生,等. 不同育秧方式及壮秧剂对陕南稻麦油两熟区机插稻秧苗素质的影响[J]. 中国稻米,2015,21(5):53-58.

[13] 张卫星,朱德峰,林贤青,等. 不同播量及育秧基质对机插水稻秧苗素质的影响[J]. 扬州大学学报,2007,28(1):45-48.

[14] 李 生. 不同育秧方式和壮秧剂对水稻生长生理的影响[D]. 南宁:广西大学,2013.

[15] 赵 红,潘晓华,林国卫,等. 壮秧剂用量对机插水稻秧苗生长发育的影响[J]. 广东农业科学,2010(5):15-16.

[16] 张结刚,张美良,吴华茂,等. 不同育秧物质对机插晚稻秧苗生育特性及产量的影响[J]. 江西农业大学学报,2014,36(6):1 185-1 190.