南阳市中职学校体育发展存在的问题与思考

2016-05-14胡红玲

胡红玲

摘要:高速发展的社会企业对员工身心素质、抗压能力等提出了更高的要求,中职生的身体素质成为决定他们能否顺利完成生产线工作的关键。文章以南阳市中职学校为研究对象,对中职学校体育课、两操及课外体育活动、运动会及竞赛、体育文化等要素开展状况进行调查,探讨造成中职学校体育困境的原因,提出了应对中职学校体育诸多问题的可行性措施,希望对我国中职教育的发展有一定的参考。

关键词:中职学校 体育 问题与思考

国务院大力推进职业教育发展,使得职业教育规模不断扩大,但从总体上看,职业教育仍然是我国教育事业的薄弱环节,发展不平衡,投入不足,办学条件比较差,办学机制以及人才培养的规模、结构、质量还不能适应经济社会发展的需要。职业教育、特别是中等职业教育的发展,与繁荣经济、促进就业、消除贫困、维护稳定、建设先进文化紧密结合。因此,提高中等职业学校教学质量,培养高素质的技能型人才是中职学校面临的重大问题。

我国现代化建设迫切需要大量的受过良好职业教育、具有较高职业素养、身心健康的高、中、初级技能型人才。没有这样的一支劳动技术大军作支撑,先进的技术、设备和科研成果就不能转化为现实的社会生产力。日趋激烈的社会竞争,高速发展企业需要在职工人付出更多的脑力和体力,承受更大的工作强度和压力。有研究显示,顶岗实习的学生普遍认为企业的劳动强度让他(她)们在身心上感到比较吃力。这说明企业的劳动强度对学生的身体素质要求比较高。中职生的身体素质成为决定他们能否顺利完成生产线工作的关键。

1979年至2005年中,进行的6次学生体质健康调研结果显示:20年来学生体质健康状况呈持续下降趋势。为提高学生体质健康水平,2007年教育部、国家体育总局、共青团中央发出了《关于全面启动全国亿万学生阳光体育运动的通知》,吸引青少年参与体育锻炼,掀起群众性体育锻炼热潮。同年,教育部、国家体育总局颁布了“关于实施《学生体质健康标准》的通知”,文件要求全国各级各类学校每学年必须对学生进行一次《标准》测试,通过测试和评价,促进学生体质健康发展、激励学生积极进行身体锻炼。

体育与健康课程是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。在中职生技能学习的同时,要养成良好的体育锻炼习惯,掌握锻炼身体的方法,增强学生体质、发展体育体能、培养良好思想品质和协作精神,真正做到学生技能、身心协调发展,才能让学生在未来的竞争中显示优势,适应未来的社会生活。本文从河南中职学校体育发展情况人手调查,提出中职学校体育发展过程中学校自身、学生自身等存在的诸多问题及造成问题的原因,并提出了应对措施,希望对中职学校体育的发展有一定的参考价值。

1研究对象与方法

1.1研究对象

南阳市中等职业学校体育发展存在的问题。

1.2研究方法

1.2.1文献资料法

查阅相关中职校体育研究的相关文献资料,为本研究提供参考。

1.2.2调查法

1.2.2.1访谈法

访谈13位中职校体育组组长,了解南阳市中职校体育的开展情况。

1.2.2.2问卷调查法

根据南阳市所辖1市2区10县,共抽出中职学校13所,本研究共发放调查问卷13份,回收问卷13份,有效问卷13份,回收率和有效率100%。

2研究结果与分析

2.1中职校体育发展存在的问题分析

2.1.1中职校体育课发展现状调查与分析

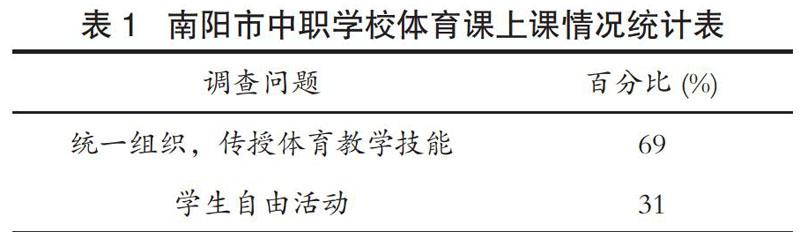

按照国家课程方案的规定,中等职业学校体育课每周为2课时,正常情况下,这样的课时安排基本能满足学校体育工作的要求。但在对南阳市中职学校的调查中发现,大部分中等职业学校对学生都采用“2+1”的培养模式(第一、二年在校读书,第三年到企业顶岗实习或者提前就业),学生在校期间的体育课学习时间明显减少,以在校两年四个学期计算,每学期上体育课的时间最多20周,即40节体育课,从学生入学到毕业、就业,实际接受体育教育的时间近160节,与普通高中、大学学生3年的体育课学习时间相比,足足少了80节体育课的学习时间。加之中职学校特殊的招生现状,使得这些正处于生长发育高峰期、却未养成体育锻炼习惯的学生,体育素质的不高,体质弱。很难达到《(体育与健康)课程标准》的要求和精神。进一步调查还显示:中职学校体育课上课质量不高,上课形式多为学生自由活动,69%的学校体育课上,体育教师没有进行体育技能动作的传授,教师几乎不进行统一的组织教学。对中职学校两年的体育课程学习中,没有统一的教学标准,教学随意性很大。(见表1)

2.1.2中职校两操及课外体育活动发展现状调查与分析

自教育部、国家体育总局、共青团中央《关于开展全国亿万学生阳光体育运动的通知》发出后,全国上下的各级各类学校开展了阳光体育活动,通过体育课、课间活动、课外活动、兴趣小组等形式,组织学生参加体育锻炼,保证学生每天锻炼一小时,从而达到增强体质的目的。但开展的情况不容乐观,普遍存在敷衍了事的情况。

在对中职学校两操和课外体育活动的调查中发现,两操在中职学校中开展较好,学校都设有早操和课间操,主要形式为跑步、徒手操等。课外活动较两操开展较差,所调查学校中学生课外体育活动都处于自发状态,没有专门进行组织。中职学生年龄小,缺乏锻炼自觉性,在课外活动中,只有极少数特别爱好体育运动的学生参与体育活动,其他学生都是玩手机、闲聊等,很难形成学生大范围参与体育活动的场面,不利于学校体育氛围的营造。

2.1.3中职校体育竞赛活动发展现状调查与分析

学校体育运动竞赛能全面检查教学和训练成果,推动学校群众性体育活动的开展,促进运动技术水平的提高,培养学生奋发向上、遵守纪律、集体主义和荣誉感等品质,并具有振奋师生精神,活跃学生生活等作用。中职学校体育在培养学生意志品质中起着不可替代的作用,通过中职学校体育教学能良好地服务于中职专业技能的学习,不仅使中职学生拥有健康的体魄,掌握正确的体育健身方法,培养学生良好的健身习惯,还对培养学生良好的思想品质有巨大作用。

在对中职学校体育运动竞赛活动调查中显示:不举办学校体育运动会的学校有2所,按要求一年开办春秋两期运动会的有6所,占调查学校的46%。进一步调查得知:学校运动会有举行有专门的田径赛运动项目,但学生运动水平一般。部分学校根据中职学生实际情况,专门举办趣味运动会,利用趣味项目提高学生参与的积极性。访谈中了解到,87%的中职学校内部没有举行班级或年级问的体育竞赛活动,体育运动会是学校内部唯一的比较大型的体育比赛。参加校际间体育精神或市级、省级体育比赛机会更少。在中职生技能大赛中,虽有个别项目属于体育运动项目,但参加的学校很少,对公共项目比赛的重视程度远远不及职业技能大赛。

2.1.4中职校体育文化氛围发展现状调查与分析

中职学生的心理迷茫,对书本知识理解接受能力差,但体育可以通过很多种有声图文对学生进行影响和教育,利用其对事物的好奇心促使去了解体育项目,增加对体育功能的了解,通过校园体育文化的推广和宣传使学生接触体育,喜欢体育运动。在对南阳市中职学校的调查中发现,几乎没有学校对校园体育文化进行必要的推广和宣传,学校走廊、操场围墙、校园广播等关乎体育内容的更是凤毛麟角。

2.2中职校体育发展的思考

2.2.1中职学校体育教学有待改革

中职学校教育趋向多元化、多层次,单调、枯燥的教学形式和教学方法已无法满足中职教学的需求,老套的教学内容同样难以激发学生的学习兴趣。中职体育教学要根据中职学校专业设置情况,体育教学内容也适度调整,使学生所学体育技能更有利于学生将来职业的发展,更接近学生的心理活动状态。例如:幼师专业学生体育课开设健美操内容,汽修专业学生开设健美课程,客服专业学生开设礼仪课程等。

体育是通过身体活动的练习,需要学生在参与过程中,付出很多体力,只有在教学形式上,内容上吸引学生,才能战胜学生好逸恶劳,害怕吃苦的心理,促使其参与体育锻炼。

2.2.2中职学校教师师德有待提高

教师职业是一份富含着高尚道德情操的职业,但,在这个物欲横流的社会,教师自身也接受着来自精神与物质的考验。微薄的课时收入使得年老的教师得过且过,混日子;年轻的体育教师不愿担任太多体育教学任务,即便是担任,也不认真备课,导致中职体育课上课随随便便,“放羊”教学比比皆是。

中职学生特殊的经历,使得中职学校的老师需要付出比普通高中学生更多的耐心和爱心,尽管如此,中职学生依旧不买单,思想懒惰、行为涣散,软硬不吃,体育老师对这些学生失去了耐心,课堂中疏于管理,给这部分学生对体育课堂教学带来了极坏的影响。

2.2.3学校领导的重视

中职学校特殊的招生现状和发展实际,使得学校领导阶层对学校专业设置建设寄予厚望,不关注中职体育的发展,对学校专业使用设备投资多,对学校体育设施投资少,重视专业技能教师的培养,忽视体育教师在学校发展中的作用,长此以往,中职体育发展陷入恶性循环中,领导不重视,教师工作不积极,学生学习更涣散。

2.2.4对国家政策执行不到位

教育部、国家体育总局颁布的“关于实施《学生体质健康标准》的通知”,文件要求全国各级各类学校每学年必须对学生进行一次《标准》测试,并对测试数据进行网报。相对于其他中小学而言,中职学校对测试工作敷衍了事,根本没有进行相应的测试工作,假报数据。

2.2.5对中职体育的参与对象缺乏研究

中职学生处于一个特殊的年龄阶段,心理、思想上处于一个波动期,需要来自社会、家庭和学校多方面的引导。学生自身思想意识薄弱,意志不坚定。学习目的性不强,自暴自弃。很多学生特殊的家庭使得学生难于沟通,再加之网络、社会对中职学生的影响使得中职学生意志不坚定等,这都需要对学生的身心加以研究,并给以合理可行的教学改革。

3结语

中职学生出现的诸多问题,都有其特定的原因,寻得原因,找出解决方法,会使我们的工作更有成效。中职教育任重而道远,作为一名中职教育者,改善中职学生学习态度,提高教学质量责无旁贷。当即,正值国家大力发展中职教育的良好时机,把握好时机,完善中职教育,实现学校的良好发展是我们每位教师应该做的。