赤峰地区出土红山文化玉器探析

2016-05-14崔岩勤

崔岩勤

摘 要:红山文化是中国北方西辽河流域史前考古学文化之一,在出土的遗物中玉器是重要的组成部分。从目前已发表的资料看,有明确出土地点的红山文化玉器集中在辽宁朝阳地区和内蒙古赤峰地区。赤峰地区出土的红山文化玉器为研究红山文化时期玉文化的发展状况、社会经济、宗教信仰、丧葬习俗等提供了重要的资料。

关键词:赤峰;红山文化;玉器

中图分类号:K876.8 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2016)06-0001-07

赤峰位于内蒙古东南部,下辖的旗县区有翁牛特旗、巴林右旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗、敖汉旗、喀拉沁旗、林西县、宁城县、红山区、松山区、元宝山区。赤峰是红山文化最早的发现地,也是红山文化命名地。赤峰地区红山文化遗迹、遗物非常丰富,其中玉器是重要的遗存之一 。本文依据目前已发表的考古资料、研究成果,对赤峰地区各旗县区内有明确出土地点的红山文化玉器进行分析,进一步认识红山文化玉器的特点及历史文化价值。

一、赤峰地区红山文化玉器的出土状况

从目前已发表的考古发掘、调查资料及研究成果看,在赤峰地区经正式考古发掘出土的红山文化玉器、博物馆馆藏且有明确出土地点的红山文化玉器很多,分布在各旗县区,具体情况如下:

翁牛特旗出土的玉器主要有三星他拉出土碧玉龙1件。{1}乌丹镇东柺棒沟出土黄玉龙1件。{2}海金山遗址出土长方形饰1件、角形饰1件、勾形饰1件。{3}

巴林右旗那斯台遗址出土玉器较多,{4}有玉猪龙1件、玉鸮2件、玉鸟1件、玉蚕4件、三联璧1件、勾云形器1件、玉珠68件、钩形器1件、玉斧2件、巴林石管2件、巴林石纺瓜2件、碧玺鱼1件,共计八十多件。羊场出土玉猪龙1件。{5}巴彦汉苏木查日斯台出土兽形器1件。{6}幸福之路苏木查干宝力格出土玉蚕1件。{7}巴颜他拉苏木苏达勒出土人面形器1件。{8}巴彦他拉苏木苏达勒出土勾云形器1件。{9}查干诺尔苏木出土勾云形器1件。{10}查干沐沦苏木出土箍形器1件。{11}巴彦查干苏木出土箍形器1件。{12}大板镇西哈日毛都出土玉斧1件,{13}巴彦他拉苏木高勒艾勒出土玉斧1件。{14}

巴林左旗杨家营子镇葛家营子村出土箍形器2件。{15}十三敖包乡尖山子村刘家屯出土玉猪龙1件。{16}友好村发掘出土玉锛1件、玉管1件、巴林石环1件、巴林石圆形饰5件。{17}

克什克腾旗土城子天宝同出土箍形器1件。{18}好鲁库出土玉棒1件、玉斧1件。{19}南台子遗址发掘出土玉玦2件。{20}

敖汉旗萨力巴乡干饭营子出土玉猪龙1件。{21}牛古吐大五家村出土玉猪龙1件。{22}下洼河西出土玉猪龙1件。{23}敖音勿苏乡烧锅地出土箍形器1件。{24}萨力巴乡乌兰召村出土玉蝉1件。{25}敖音勿苏烧锅地村出土玉管1件。{26}双井乡董家营子出土蚌形饰1件。{27}长胜镇北泡子沿出土玉斧1件。{28}牛古吐乡千斤营子出土玉斧1件。{29}大甸子乡大瓜翅出土箍形器坯料1件。{30}丰收乡骆驼营子小东山出土箍形器内芯1件。{31}草帽山遗址发掘出土玉璧1件、玉镯2件。{32}

阿鲁克尔沁旗巴彦塔拉苏木巴彦诺尔出土玉斧1件。{33}

喀拉沁旗四十家子乡台子村出土玉斧1件。{34}

林西县老虎石沟东队后山出土玉管1件。{35}大营子乡土庙子村出土玉凿1件。{36}五四公社水泉大队出土玉锤形器1件。{37}

松山区大庙镇出土箍形器1件。{38}

据统计,目前红山文化玉器经过正式考古调查和发掘所获玉器共计300余件。{39}在赤峰地区经正式考古发掘出土的红山文化玉器、博物馆藏且有明确出土地点的玉器主要分于七旗、一区、一县,数量超过130余件,约占目前红山文化玉器总数的三分之一。从玉器出土状况看,赤峰地区出土的红山文化玉器以征集、采集的为主,考古发掘出土的数量很少。尽管如此,这些玉器对研究红山文化玉器的分布范围、玉器的种类、形制、工艺及红山文化时期社会发展状况具有重要的历史价值。

二、赤峰地区红山文化玉器的种类及形制特点

(一)玉器的种类

红山文化玉器的分类根据玉器造型特征及使用功能的不同,可分为装饰类、工具或武器类、动物类、人物类、特殊类、其它类,{40}赤峰地区出土的玉器也涵盖了这些类型。装饰类玉器有玉玦、玉镯、玉管、玉珠、长方形饰、角形饰、蚌形饰及巴林石环、巴林石管、巴林石圆形饰等,工具类玉器有玉斧、玉锛、钩形器、棒形器及巴林石纺瓜等,动物类玉器有玉龙、玉鸮、玉鸟、玉蚕、玉蝉、兽形器及碧玺鱼形器等,特殊类玉器有箍形器、勾云形器、玉璧、三联璧等,人物类玉器有玉人面形器,其它类主要是玉箍形器坯料和玉箍芯。玉器种类多样,题材丰富,造型各具特色。

(二)玉器的形制

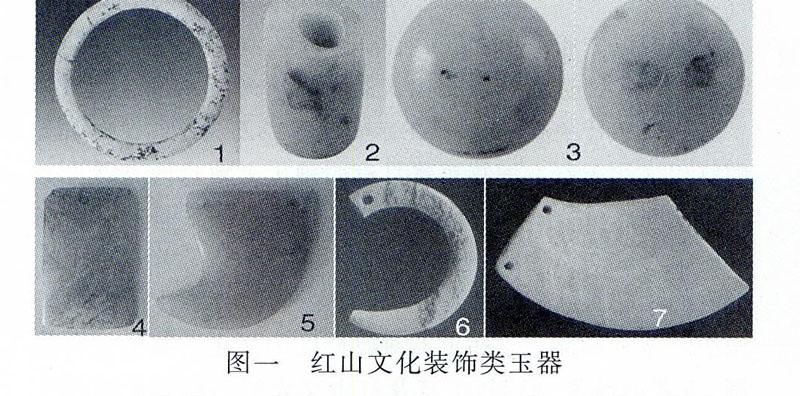

装饰类玉器的形制特点:

装饰类主要有玉玦、玉镯、玉管、玉珠、长方形饰、角形饰、蚌形饰及巴林石环、巴林石管、巴林石圆形饰等。

玉玦2件,克什克腾旗南台子遗址7号墓发掘出土,{18}形制为圆环形,一侧有一个缺口。一件内径6.5、外径8.3厘米,另一件内径3.4、外径5厘米,出土时位于墓主耳部两侧,应是耳饰,是目前考古发掘所见唯一成对出土的红山文化时期的玉玦。

玉镯4件,敖汉旗草帽山遗址7号墓发掘出土1件,1号墓发掘出土1件。阿鲁科尔沁旗荞麦他拉乡出土2件。其中敖汉旗草帽山遗址7号墓出土的玉镯形制较大(图一:1),白色玉,外径7.8、内径6.1-6.3、厚0.6厘米。镯体内缘厚外缘薄,内缘弧直,横截面为三角形。1号墓出土的玉镯已残。

玉管4件,为圆柱状,中部有对钻孔,通体打磨,光素无纹。分为两种形制:Ⅰ型玉管1件,管的两端一侧磨平,另一侧圆弧。敖汉旗敖音勿苏烧锅地村出土,黄色玉,器长6.2、直径2.3、最大孔径1.4厘米。Ⅱ型管3件,管的两端一侧平直,另一侧倾斜。巴林左旗友好村3号墓发掘出土1件,林西县老虎石沟东队后山出土1件,巴林右旗巴彦塔他拉苏木苏达勒出土1件。巴林左旗友好村3号墓出土的玉管,浅灰色玉,器长6.3厘米。巴林右旗巴彦塔他拉苏木苏达勒出土1件(图一:2),黄色玉,体长2.3、直径1.5、内孔径0.5厘米。

玉珠68件,巴林右旗那斯台遗址出土,黄色玉,有圆形、半圆形、扁圆形三种形制,最大直径2.48厘米,最小直径1.27厘米,均为素面。除圆珠形外,均有一圆弧面和齐平面,在齐平面上有斜对钻孔。圆形玉珠2件,直径1.5-2厘米,钻孔处略平,有一对钻孔。半圆形玉珠54件,平面直径1-2.2厘米,厚0.9-1.7厘米,一面为圆弧形,另一面略平,个别略有内凹,平面处有斜钻对穿孔,其中10件平面对钻处可见螺旋纹。扁圆形玉珠12件,直径0.8-2.5、厚0.4-0.8厘米,一面呈扁圆弧形,另一面平齐,有斜对钻穿孔(图一:3)。

长方形饰1件(图一:4),翁牛特旗海金山出土,淡绿色玉,长4.3、宽2.8、厚0.4厘米。长方形片状,上端一角稍残,通体磨光,上端中间偏右对钻一孔。

角形饰1件(图一:5),翁牛特旗海金山出土,淡绿色玉,器长2.7、上部宽2.3、厚0.3厘米,形如角,上端宽,下端渐收,一侧卷起如勾,通体磨光,上端两侧各钻一孔。

勾形玉饰1件(图一:6),翁牛特旗海金山出土,淡绿色玉,径6.2、厚0.6米。弯如勾呈C形,上端较宽,有一对钻孔,下端渐收成尖状,两端皆残。

蚌形饰1件(图一:7),敖汉旗双井乡董家营子出土,青绿色玉,两侧均残断,残长9、最宽4.7、厚0.45厘米。呈蚌壳状,上下缘圆钝,上下端近边缘处各有一单面钻孔。

巴林石环1件,巴林左旗友好村1号墓发掘出土,巴林红花彩石,圆形,外径7.2、内径4.5、厚0.4厘米。出土时已残断,内缘厚外缘薄,内缘弧直,横截面为三角形。

巴林石管2件,均为那斯台遗址出土,圆柱状,其中1件长1.9、直径0.5厘米。

巴林石圆形饰5件,巴林左旗友好村1号墓发掘出土4件、6号墓发掘出土1件,均为巴林冻石,圆形,中部有一小孔。1号墓出土较大的1件直径2.1厘米,较小的1件直径1.4 厘米。

工具类玉器的形制特点:

工具类玉器有玉斧、玉锛、钩形器、棒形器及巴林石纺瓜等。

玉斧9件,外形为长方扁体,中部微鼓,顶窄,刃宽,弧刃,通体磨光。有两种形制:Ⅰ型玉斧6件,器形较小,体长小于15厘米,两侧斜直,弧背,弧刃。克什克腾旗好鲁库出土1件,阿鲁克尔沁旗巴彦塔拉苏木巴彦诺尔出土1件,翁牛特旗广德公小洼子村出土1件,巴林右旗那斯台出土1件、大板镇西哈日毛都出土1件、巴彦他拉苏木高勒艾勒出土1件。其中克什克腾旗好鲁库出土的玉斧器形较小,碧玉,长方扁体,体长7.7、宽1.4-2.8、厚0.8厘米,

刃部有崩口(图二:1)。Ⅱ型玉斧3件,器体较大,体长在15厘米以上,两侧竖直,弧背,弧刃,刃部有使用痕迹。敖汉旗牛古吐乡千斤营子出土1件、长胜镇北泡子沿出土1件,喀拉沁旗四十家子乡台子村出土1件。其中敖汉旗牛古吐乡千斤营子出土玉斧,墨绿色玉,有灰白相间的条状纹理,器形较大,长25、最宽8、刃宽7.1厘米(图二:2)。

棒形器1件,克什克腾旗好鲁库出土,深绿色玉,不规则锥状,顶端微残,通体磨光,体长29.8、直径3.5厘米。

玉锛1件,巴林左旗友好村1号发掘出土,浅绿色玉,平面呈梯形,长5、宽3.1厘米,刃部略斜,通体磨光。

玉凿1件(图二:3),林西县大营子乡土庙子村出土,黄绿色玉,体呈长方形,长6.8、宽2.4-3.9、厚1厘米。上窄下宽,顶微残,单面刃,刃部锋利,通体磨光。

玉锤形器1件,林西县五四公社水泉大队出土,深绿色玉,亚腰形,体长13.4、柄宽6.2、柄厚4厘米,锤头宽7.6、头厚6.2厘米。

勾形器1件(图二:4),那斯台遗址出土,绿色玉,体呈长条直柄形,长6.8、宽2.5、厚1厘米。前端弯呈勾形,上有一减地形成的较宽勾形,勾体与柄之间有两道隆起的平行凸棱纹。柄端边缘磨薄,有一对钻小圆孔。

巴林石纺瓜2件,那斯台遗址出土,通体光素。1件为椭圆形,长1.6、宽1.1厘米,中间钻一圆孔,1件为桂叶形(图二:5),长4.1、宽1.6厘米。

动物类玉器的形制特点:

动物类玉器有玉龙、玉鸮、玉鸟、玉蚕、玉蝉、兽形器及碧玺鱼等。

玉龙8件,是红山文化玉器的典型器,出土的数量较多,有C形和玦形玉猪龙两种形制。

C形玉龙2件,翁牛特旗三星他拉出土1件、翁牛特旗东拐梆沟出土1件。龙体呈C形,头尾相距较远,头部刻划纹饰,颈部有长鬣,通体光素,体中部有一钻孔。三星他拉出土的玉龙墨绿色玉,体呈C形(图三:1),通高26、鬣长21厘米。头部为猪首,双眼突起呈菱形,鼻端截平,双鼻孔对称呈圆形,嘴紧闭,吻部前伸,下额和头顶有细密的网格纹,颈脊长鬣耸立,弯曲上卷。体中部有一个对穿孔。东拐梆沟村出土的玉龙体呈C形(图三:2),黄绿色玉,形制与三星他拉玉龙相似,体高16.8、鬣长7.5厘米。

玉猪龙6件,体呈玦形,头部较大,面部刻划纹饰,体光素无纹,首尾距离较近,或断开或相连,背或颈部有一穿孔。分为两种形制:Ⅰ型玉猪龙1件,首尾相连,未完全断开。巴林右旗羊场额尔根勿苏木出土(图三:3),墨绿色玉,夹杂黄褐色斑点,体高16.3、宽11.5、厚3.9厘米,中心大孔径3-3.4厘米,颈部孔径0.8厘米。头部双耳竖立,大圆眼,圆形鼻孔,嘴前伸,上有阴刻线表示皱纹,体蜷曲光素无纹,颈部有一个对穿钻孔。Ⅱ型玉猪龙5件,首尾完全断开,敖汉旗牛古吐乡大五家村西出土1件、萨力巴乡干饭营子出土1件、下洼镇河西出土1件,巴林左旗十三敖包乡尖山子村出土1件,巴林右旗那斯台出土1件。巴林左旗十三敖包乡尖山子村出土的玉猪龙(图三:4),乳白色玉,有黑色纹理和斑点。通高8.5、宽6.2、中心孔径2.68、颈部小孔径0.64厘米,龙体蜷曲,首尾分开。头部双耳竖起呈圆弧形,双眼为扁圆形,眼周饰瓜子形圈,长鼻孔,嘴巴微张,吻部微凸。龙体光素无纹,颈部有一个对穿孔。背部有两个刻画符号,阴文深1-0.5毫米,其意不明。

玉鸮2件,均为巴林右旗那斯台遗址出土,形制为扁体,双翅展开,双爪并列作攀附状,头部五官及翅膀等部位刻划线条简练,背部有穿孔。其中一件玉鸮淡黄色玉,体高4.4、宽4.6、厚1.7厘米(图三:5)。头呈倒三角形,圆眼凸起三角形喙向下凸出。双翅展开,上有三条方转阳文表示羽翅。腹部丰满微鼓,爪呈半圆形上四条阴线作攀附状。背部较平,上端近顶部有三个相通的穿孔。

玉鸟2件,均为巴林右旗那斯台遗址出土。有两种形制:Ⅰ型玉鸟1件,为扁体,淡黄色玉,通高2.5、宽3、厚0.68厘米(图三:6)。头呈倒三角形,圆眼凸起,喙朝下。双翅展开,上饰较宽的减地、较粗的阳纹。尾部呈扇形,尾上有两条凸起的阳纹。腹部微鼓,腹下方有一个三角形凹窝表示鸟爪。脊背隆起,背面靠近头部有一竖向对钻孔。Ⅱ型玉鸟1件,白色玉,体呈玦形,首尾断开。通高5.5、宽4.8、厚1.1厘米(图三:7)。玉鸟头部尖喙朝下,眼为两个阴刻的圆圈,翅朝下呈尖状,颈肩处有一个对穿小孔,鸟体光素无纹。

玉蚕6件,均为黄绿色玉,圆雕,体呈圆柱体,前端较粗,为圆形或椭圆形面,其上浮雕圆形眼,腹部有减地起棱的凸弦纹,尾部下弯。分为两种形制:Ⅰ型玉蚕2件,颈部下方有双翅,均为巴林右旗那斯台出土,形制相似。其中一件长7.8、宽3.3、厚2.6厘米(图三:8),颈部有一个横穿对钻孔。Ⅱ型玉蚕4件,颈部下方无双翅,巴林右旗那斯台遗址出土2件、幸福之路苏木查干宝力格出土1件,敖汉旗萨力巴乡乌兰召村出土1件。巴林右旗那斯台出土的一件玉蚕形体较大,体长9.3、宽3.8厘米,两眼间有一钻孔直透尾端,颈部有一横穿对孔同纵向钻孔交插。

玉蝉1件,敖汉旗萨力巴乡乌兰召村出土,黄绿色玉,体呈弯月形,长2.9、宽1.7、厚0.8厘米。头部为一斜面,阴刻浅圆形眼。顶端有两个对称的小豁口,代表触角,两侧有隐约的羽翅。近头部有一横向对钻孔。

碧玺鱼1件,巴林右旗那斯台出土,葱白色,扁圆锥形,体长4.3厘米(图三:9)。头大尾尖,头颈部有一周阴刻线,似鱼腮,双目为对钻圆孔。体一侧刻一条宽阴线,另一侧为两条阴线,似鱼翅,尾端变细呈钝尖状。

兽形器1件,巴林右旗巴彦汉苏木出土,碧玉,黄绿中泛黑色斑点纹理。体呈长条形扁平状,似虎形,长8.9、宽2.5、厚0.5厘米。头上有一扁耳,尾端扁宽。中部较厚,一面中段刻四道斜阴线,下为两道弧形阴线,另一面刻三角形阴线,腹上部正中有一个对钻孔。

人物类玉器的形制特点:

人物类玉器有人面形器1件,巴林右旗巴颜他拉苏木苏达勒出土,深绿色玉,表面有大面积白色沁斑,器长4.3、宽3.9、厚1.1厘米(图三:10)。额头顶部中间有一凹槽,阴线刻划面部边缘轮廓。眼凸起,阴线刻双眼轮廓。鼻子为凸起的三角形,鼻孔下端有扁长条凹槽,嘴左侧倾斜刻出弯曲的月牙形凹槽,下颚略收。背面无纹饰,有一个斜对钻孔。

特殊类玉器的形制特点:

特殊类玉器有箍形器、勾云形器、玉璧、三联璧等。

箍形器7件,器形为扁圆筒状,一端平口,另一端斜口,斜口外敞,通体光素无纹。分为两种类型:Ⅰ型箍形器1件,体高小于孔径,松山区大庙镇出土,白色玉,体高2.1-3.8、直径7厘米(图四:1),体部有残。Ⅱ型箍形器6件,体高大于孔径。克什克腾旗土城子天宝同出土1件,巴林左旗杨家营子镇葛家营子出土2件,巴林右旗巴彦查干苏木出土1件、查干沐沦苏木征集1件,敖汉旗敖音勿苏乡烧锅地出土1件。巴林右旗巴彦查干苏木出土的箍形器形制最大,墨绿色玉,通高19-11.5、直径8.67-7.62、壁厚0.75-0.6厘米(图四:2)。敖汉旗敖音勿苏乡烧锅地出土1件箍形器(图四:3),黄色玉,通高15.2、最大径9.4厘米,斜口部有残,内壁有线具切割的弧形痕迹。

勾云形器3件,器形为扁平板状,中部有一个或两个勾云状镂空,左右两侧有对称的勾角,器表用宽阴线或瓦沟纹进行装饰。分两种形制:Ⅰ型勾云形器2件,器体中部位有一个勾云形镂空。巴林右旗那斯台遗址出土1件,淡黄色玉,外廓为长方形,器长18.2、宽11厘米(图四:4)。器体中部有一个勾云形镂空,体两侧有上下平行左右对称的勾角,上部勾角朝上,下部的勾角向下。器体上部边沿有两个钻孔,两孔附近各有一个向上的小平突。器体下部边沿有三个向下的小平突。器体正面按器物的形制琢磨出凹凸分明的宽阴线进行装饰。巴林右旗巴彦他拉苏木苏达来嘎查出土1件勾云形器,深绿色玉,器体近方形,高11.8、宽12.5、厚0.8厘米(图四:5),器体中部有一个勾云形镂空。上部左右两侧各有一向上的勾角,上部边缘居中有一钻孔。器体左右两侧有一向下的垂饰,上饰凸棱弦纹。器体下部左右两侧各有一向下的勾角,两勾角间有两个尖状突。器表有瓦沟纹装饰。Ⅱ型勾云形器1件,器体中部有两个对称的勾云形镂空。巴林右旗查干诺尔苏木出土,白色玉,器体为长条片状,器长12.2、宽4、厚0.4厘米,(图四:6)。器体中上部有两个左右称的勾云形镂空,两勾云之间有2个钻孔。器体左右两侧有一凸起,其上雕一横向窄条形镂空。器体上部左右两侧各有一向上的勾角,上部边缘中间处有1个小钻孔。器体下部左右两侧各有一向下的勾角,下部两勾角之间有五组齿状突。器表磨出与卷勾走向相同的瓦沟纹。器体有残断、绺裂,在其中一勾云残缺处有2个钻孔。因器体中部左右对称的两个钻孔似眼睛,下部的齿状突像牙齿,Ⅱ型勾云形器也称“带齿类兽面形器”。

玉璧2件,片状,有方形和长方形两种形制。敖汉旗草帽山遗址1号墓出土1件玉璧,体呈方形,器表有土沁黑灰斑点,长9.9、宽9.4、中部孔径3.8-4.1、厚0.3-0.5厘米(图四:7)。通体磨光,一侧边缘中部有一小穿孔。巴林右旗那斯台出土1件,为长方形三联璧,黄绿色玉,器长11.8、高3.8、孔径1.7厘米、厚0.56厘米(图四:8)。下端呈弧拱型,上端平直,器身有三个并列的圆孔,三璧之间以两条竖向宽阴线相隔,阴线顶端各有一个小钻孔。

其它类玉器的形制特点:

其它类主要主要是玉箍形器坯料和玉箍芯。

箍形器坯料1件,敖汉旗大甸乡大瓜翅出土,碧绿色玉,通高16.7、最大径12、最小径7厘米(图五:1)。椭圆扁体状,一端平,一端斜,为箍形器的雏形,斜面有打击后的切割痕,下端磨平后又打击出一横槽。

箍形器内芯1件,敖汉旗丰收乡骆驼营子小东山出土,深绿色玉,通长11、最宽6厘米(图五:2)。形制为亚腰形,两侧内弧,一端较窄,一端较宽,通体磨光。玉箍芯上有线割的弧线痕,还有一纵向凹槽,一端较尖,尖端有两处圆窝。

通过对玉器种类及形制的分析,可以看到赤峰地区出土的红山文化玉器种类较多,题材丰富,造型独特,形制规范,玉器雕琢及使用已达到较高的水平。

三、赤峰地区红山文化玉器的雕琢工艺

红山文化玉器种类多,器形丰富,雕琢技法成熟,玉雕工匠掌握了较高的辨玉、琢玉技术,具体体现在玉料的选择和雕琢技法方面。

在玉料选择方面,通过考古学和地质学专家对出土玉器的鉴定及西辽河流域玉矿资源的调查可知,目前赤峰地区出土的红山文化玉器以透闪石软玉为主,少数是巴林石,只有一件碧玺。{41}透闪石软玉类玉器数量多,不仅继承了本地区兴隆洼文化玉器的传统,而且玉器种类增加,器形丰富,玉文化在红山文化时期出现了进一步发展的趋势。

在玉器雕琢工艺方面,红山文化时期玉雕工匠已熟练掌握了多种技法雕琢玉器,主要有琢磨毛坯、圆雕、片雕、透雕、掏膛、钻孔、刻划纹饰、抛光等。

琢磨毛坯即据玉器题材和造型特点,对玉料进行初步打磨,雕琢出器物的雏形。目前已知的实物资料主要是敖汉旗大甸乡大瓜翅出土的箍形器坯料(图五:1),形制为椭圆扁体,斜面打击后切割,下端磨平后又打击出一横槽,已琢磨出箍形器的外形,对研究红山文化玉器制作工艺有重要价值。

圆雕是三维立体雕塑的技法,写实性较强,可从不同角度看到器物的各个侧面。红山文化玉器中,圆雕玉器种类较多,比如,动物形玉器有玉龙、玉鸮、玉鸟、玉蚕、玉鱼等(图三:1-9),工具类玉器有玉斧、玉锛、棒形器、钩形器、纺瓜等(图二)。动物类玉器造型生动、形象,多刻划简约的纹饰,工具类以几何形为主,多光素无纹。

片雕玉器器体较薄,为平板状,主要有勾云形器、玉璧、 三联璧(图四:4-8)等,种类不同,造型各异。勾云形器器表刻划简洁的纹饰,造型抽神秘,玉璧、三联璧器表光素无纹。

透雕也称镂雕,红山文化玉器中透雕技法主要见于勾云形器(图四:4-6),在器体中部镂空勾云形,对玉器的造型起到点睛作用。

钻孔指的是玉器上的孔洞,有单面钻孔、双面对钻孔、斜对钻孔等。单面钻孔有蚌形饰边缘的小孔、箍形器下端平口两侧的小孔,对钻孔主要位于玉龙颈部、玦形鸟的颈部、玉蚕的颈部等,斜对钻孔主要位于玉鸟、玉鸮、人面形器的背面。钻孔工艺虽然简单,但在器物上的位置不同,形制有差别,都是经过精心设计,钻孔也是玉器雕琢工艺的一个组成部分。

掏膛指的是玉器上较大的空膛,这种技法主要用于箍形器。箍形器器体中部为一上下贯通的空膛(图四:1-3),通过对箍形器器壁观察,掏膛主要是运用线切割技术在箍形器的坯料上将内芯取出。敖汉旗敖音勿苏乡烧锅地和巴林右旗查干沐沦苏木出土的箍形器内壁上有线切割的弧形痕迹,在敖汉旗丰收乡骆驼营子小东山出土的箍形器内芯上也有线割的弧线痕(图五:2),同时还有一纵向的凹槽,一端较尖,尖端有两处圆窝,应为掏膛时取芯最初的切割点。

纹饰是玉器表面的装饰纹样。红山文化玉器纹饰有阴线、阳纹、瓦沟纹等。比如,在三星他拉玉龙头顶部和下颚用阴线刻细密的网格纹进行装饰(图三:1),玉猪龙头部眼睛、鼻子及面部的皱纹多用阴刻弧线雕出(图三:3-5)。玉蚕腹部有较细的平行阳纹(也称凸弦纹)表示腹节。瓦沟纹主要是在勾云形器的器表以宽减地的形式表现出来。纹饰主要用于动物形玉器及勾云形器,线条简洁,对器物的造型起点睛的作用。

抛光指的是玉器雕琢成形后,对器表进行打磨,使玉器表面光滑平整。红山文化玉器的器表都经过抛光处理,打磨精细,器表温润、光洁。

红山文化时期玉雕工匠通过琢磨毛坯、圆雕、片雕、透雕、掏膛、钻孔、刻划纹饰、抛光等方法雕琢玉器,技法娴熟,工艺完备,为玉雕业的发展提供了技术保障。

四、赤峰地区红山文化玉器的历史价值

赤峰地区出土的红山文化玉器,从其来源看,多数为采集征集品,玉器种类多,分布范围广,对认识红山文化时期赤峰地区玉文化的发展状况、社会经济、宗教信仰、丧葬习俗等提供了重要的资料。

首先,从玉器的种类、造型及工艺看,在赤峰地区出土的红山文化玉器具有高度的统一性。主要体现在玉器使用的玉料以透闪石软玉为主,玉器种类多样,有装饰类、动物类、人物类、工具类、特殊类等不同类型;典型器玉龙、箍形器、勾云形器等,出土的遗址不同,各地相距较远,但玉器的题材、造型和工艺相似。可见玉雕业已成为红山文化时期是重要的手工业生产部门之一,玉石崇拜、玉器的雕琢及使用是当时社会生活的重要组成部分。

其次,从文化渊源看,赤峰地区出土的红山文化玉器继承了本地区兴隆洼文化尚玉的传统,并进一步发展创新。

兴隆洼文化因内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址的发掘而得名,距今8200—7600年。目前已发掘的具有代表性的文化遗址有内蒙古赤峰市敖汉旗兴隆洼遗址和兴隆沟遗址、{42}林西县白音长汗遗址、{43}克什克腾旗南台子遗址、{44}巴林右旗锡本包楞墓葬,{45}除南台子遗址外,其余均发掘出土了玉器。目前所知兴隆洼文化玉器约有百余件,经专家鉴定,兴隆洼文化玉器所用玉料主要透闪石软玉,有玉玦、匕形器、弯条形器、玉管、玉蝉、玉斧、玉锛、玉凿等(图六),以装饰类和工具类为主,器形较小,绝大多数玉器光素无纹,只有玉蝉刻划简洁的纹饰。玉雕工艺包括选择玉料、开片、琢磨毛坯、钻孔、刻划纹饰、抛光等,技法比较成熟。{46}

在红山文化玉器中,可以看到兴隆洼文化玉器的一些特点。从玉器使用的玉材看,红山文化时期玉器使用的玉料以透闪石软玉为主,与兴隆洼文化玉器使用的透闪石软玉材质相同。{47}从雕琢技法看,红山文化玉器继承了兴隆洼文化玉器注重打磨和抛光的技法,有大量光素无纹的玉器,比如玉箍形器、玉璧、三联璧、玉镯、玉环、几何形饰、玉斧、玉锛、玉凿等;兴隆洼文化玉蝉腹部和头部用减地起棱的阳纹进行装饰(图六:6),这一技法在红山文化玉蚕腹部(图二十)可以见到。从玉器种类看,在红山文化玉器中,只有玉玦、玉斧、玉锛、玉凿属于兴隆洼文化时期已经出现的器形,绝大多数玉器属于创新的题材。红山文化时期玉器种类多,题材丰富,形制规范,器体较大,纹饰增加,玉雕工艺更加成熟、完备,红山文化玉器继承兴隆洼玉文化的传统,并进一步的创新,是本地区玉文化发展的鼎盛时期。

第三,从玉器的题材看,红山文化玉器中一些器物的题材源于生产生活,是当时社会经济发展的产物,也是原始宗教信仰的反映。

在红山文化遗址发掘出土的遗物中,有农业生产工具、渔猎工具及动植物遗存,此时,原始农业逐渐发展成熟,采集和渔猎也是经济生活的重要组成部分。{48}部分玉器的题材与当时的经济生活有密切的关系,比如,玉斧、玉凿、玉锛等与出土的石质农业生产工具形制相似,动物类玉器中的猪、鸮、鸟、鱼等属于当时渔猎捕获的对象。

红山文化时期原始宗教十分发达,有自然崇拜、动物崇拜和祖先崇拜多种形式。{49}自然崇拜中以天地崇拜为主,玉器中的玉璧是“天圆地方”理念的体现。动物崇拜主要表现在动物形玉器中,有玉猪龙、玉鸮、玉鸟、玉鱼、玉蚕、玉蝉等。其中猪龙崇拜最具代表性,继承了兴隆洼文化和赵宝沟文化猪首龙崇拜的传统。在兴隆洼文化兴隆沟遗址第一地点H35坑底中部相对放有两个猪头骨,躯体用陶片、残石器和自然石块摆放为“S”形,{50}在兴隆洼文化遗址118号居室墓中,墓主右侧有两具完整的猪骨架,{51}这是目前所知赤峰地区最早的猪首龙的原始形态及动物崇拜的遗存。在赵宝沟文化小山遗址2号房址出土的一件尊形器的腹部刻画有鹿、猪、鸟的侧视图案,其中猪的身体为抽象的“S”形卷曲状,头部有突出的长吻和獠牙,颈部鬃鬣向后飘逸,猪龙的形象以陶器为载体展示出来。{52}红山文化时期,则是用玉石雕琢成玉猪龙,玉龙出土的数量较多,题材相同,形制规范,龙文化进一步发展成熟。祖先崇拜以人物为主要题材,玉器以人面形器为代表,应是红山文化先民对祖先的敬仰和崇拜的体现。

由此可见,红山文化玉器不仅是技术工艺的产物,更是思想文化的升华,是当时社会政治、经济、思想文化发展的反映。

第四,从玉器的出土状况看,赤峰地区出土的红山文化玉器以征集和采集为主,发掘出土玉器数量不多。但是,发掘出土的玉器多出自墓葬中,属于墓主的随葬品,从中可以了解红山文化时期的丧葬习俗。

发掘出土玉器的典型墓葬有巴林左旗友好村墓葬、克什克腾旗南台子墓葬、敖汉旗草帽山积石冢墓葬等。在巴林左旗友好村共清理红山文化墓葬7座,为土坑墓,均遭盗扰,出土玉器的有1号墓、6号墓、3号墓。{53}其中1号墓保存较好,出土随葬品有陶罐口沿等少量陶片,玉器有玉锛1件、玉管1件、巴林红花彩石环1件、巴林冻石佩饰4件。3号墓出土玉管1件,6号墓出土巴林冻石佩饰1件、石镞7件。在克什克腾旗南台子遗址发掘红山文化墓葬13座,只有7号墓出土玉器。{54}7号墓为一规模较大的石板墓,其余为土坑墓。在7号出土玉玦2件、石凿1件、贝壳1件。敖汉旗草帽山遗址有一冢一坛南北排列,发掘7座墓葬,出土玉器的有1号墓和7号墓。{55}其中1号墓出土方形玉璧1件、石环1件,7号墓出土玉镯1件、骨笛1件。据刘国祥先生对红山文化遗存分期研究,认为红山文化存在的时间为距今6500-5000年,分为早、中、晚三期。其中红山文化早期年代为距今6500-6000年,中期年代为距今6000-5500年,晚期年代为距今5500-5000年。友好村墓葬、南台子墓葬属于红山文化中期的遗存,年代为距今6000-5500年。草帽山积石冢属于红山文化晚期的遗存,年代为距今5500-5000年。{56}在发掘的墓葬中,只有少数墓葬随葬玉器,出土玉器的墓葬形制较大,墓主的身份较高,玉器作为墓主的随葬品,应是身份地位的象征。这些墓葬的规模、随葬玉器的数量和种类与辽宁朝阳地区红山文化晚期牛河梁大型积石冢石棺墓{57}出土玉器的种类、数量及“唯玉为葬”的葬俗{58}相比,存在明显的差异,赤峰地区出土玉器的遗址规模小,墓葬形制小,玉器的种类、数量少,但是对认识和了解赤峰地区红山文化中晚期玉器的使用及丧葬习俗具有重要价值。

总之,赤峰地区出土的红山文化玉器以采集、征集的为主,考古发掘的较少。从地域分布看,在赤峰境内七旗、一区、一县均有玉器出土,分布范围较广。玉器种类多,数量大,有明确出土地点的玉器超过130余件,玉器使用的玉材以透闪石软玉为主,玉器题材丰富,形制规范,工艺成熟,作为红山文化时期的重要遗存,为研究红山文化的政治、经济、宗教、丧葬习俗及玉文化发展状况提供了宝贵的资料。

——————————

注 释:

{1}翁牛特旗文化馆.内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现玉龙[J].文物,1984,(6);孙守道.三星他拉玉龙考[J].文物,1984,(6).

{2}刘国祥,王苹.红山文化C形玉龙的发现经过及出土地点考察.刘国祥,陈启贤.玉文化论丛(4)红山文化专号.众志美术出版社,2011.

{3}辽宁省博物馆文物工作队.内蒙古翁牛特旗两处新石器时代遗址[J].草原文物,1984,(00);郭大顺,洪殿旭.红山文化玉器鉴赏(增订本)[M].文物出版社,2014.

{4}巴林右旗博物馆.内蒙古巴林右旗那斯台遗址调查[J].考古,1987,(6);乌兰.巴林右旗出土的红山诸文化玉器种类与纹饰.杨伯达.中国玉文化玉学论丛(三编)[M].紫禁城出版社,2005.

{5}{7}{8}{11}{12}{18}{19}{27}{33}{34}{35}{36}{37}{38}于建设.红山玉器[M].远方出版社,2004.

{6}朝格巴图.内蒙古巴林右旗查日斯台嘎查遗址的调查[J].考古,2002,(8).

{9}朝格巴图.巴林右旗出土勾云形玉器[J].北方文物,1999,(4).

{10}郭大顺,洪殿旭.红山文化玉器鉴赏[M].文物出版社,2010.

{13}{14}{39}{40}{48}{49}{56}刘国祥.红山文化研究(D).中国社会科学院研究生院,2015.

{15}王未想.巴林左旗出土的红山文化玉器[J].辽海文物学刊,1994,(1);唐彩蘭.辽上京文物撷英[M].远方出版社,2005.

{16}王未想.巴林左旗出土的红山文化玉器[J].辽海文物学刊,1994,(1).

{17}内蒙古自治区文物考古研究所.巴林左旗友好村新石器时代墓地发掘[J].草原考古,2014,(1).

{20}内蒙古文物考古研究所.克什克腾旗南台子遗址发掘简报.内蒙古文物考古文集(第一辑)[M].中国大百科全书出版社,1994;内蒙古文物考古研究所.克什克腾旗南台子遗址.内蒙古文物考古文集(第二辑)[M].中国大百科全书出版社,1997.

{21}{22}{23}{24}{25}{26}{30}{31}于建设.红山玉器[M].远方出版社,2004;邵国田.敖汉文物精华[M].内蒙古文化出版社出版,2004.

{28}{29}邵国田.敖汉文物精华[M].内蒙古文化出版社,2004.

{32}中国社会科学院考古研究所、内蒙古敖汉旗博物馆.敖汉旗四家子红山文化积石冢.中国考古学年鉴(2002年)[M].文物出版社,2003;草帽山祭祀遗址群.邵国田.敖汉文物精华[M].内蒙古文化出版社,2004.

{41}栾秉璈.兴隆洼文化和红山文化玉料来源问题.赤峰学院学报·红山文化研究专辑.2006;赵朝洪,员雪梅,徐世炼.辽海地区新石器时代玉器原料产地的初步探讨.中国玉文化论丛(三编·下)[M].紫禁城出版社,2005;赵朝洪.东北地区史前玉器原料产地的初步考察.中国玉文化论丛(四编·下)[M].紫禁城出版社,2007.

{42}中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队.内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发掘简报[J].考古,1985,(10);中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队.内蒙古敖汉旗兴隆洼聚落遗址1992年发掘简报[J].考古,1997,(1);中国社会科学院考古研究所内蒙古第一工作队.内蒙古赤峰市兴隆沟聚落遗址2002—2003年的发掘[J].考古,2004,(7).

{43}内蒙古自治区文物考古研究所.白音长汗——新石器时代遗址发掘报告[M].科学出版社,2004.

{44}内蒙古文物考古研究所.克什克腾旗南台子遗址发掘简报.内蒙古文物考古文集(第一辑)[M].中国大百科全书出版社,1994.

{45}朝格巴图.内蒙古巴林右旗锡本包楞出土玉器[J].考古,1992,(6).

{46}杨虎,刘国祥,邓聪.玉器起源探索(兴隆洼文化玉器研究及图录)[M].香港大学中国考古艺术中心,2007;邓聪.兴隆洼文化玉器工艺诸问题.杨虎,刘国祥,邓聪.玉器起源探索(兴隆洼文化玉器研究及图录)[M].香港大学中国考古艺术中心,2007.

{47}栾秉璈.兴隆洼文化和红山文化玉料来源问题.赤峰学院红山文化国际研究中心.红山文化研究专集(赤峰学院学报),2008(第一辑).

{50}中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队.内蒙古赤峰市敖汉旗兴隆沟聚落遗址2002—2003年的发掘[J].考古,2004,(7).

{51}中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队.内蒙古赤峰市敖汉旗兴隆洼聚落遗址1992年发掘简报[J].考古,1997,(1).

{52}中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队.内蒙古赤峰市敖汉旗小山遗址[J].考古,1987,(6).

{53}内蒙古自治区文物考古研究所.巴林左旗友好村新石器时代墓地发掘[J].草原考古,2014,(1).

{54}内蒙古文物考古研究所.克什克腾旗南台子遗址发掘简报.内蒙古文物考古文集(第一辑)[M].中国大百科全书出版社,1994;蒙古文物考古研究所.克什克腾旗南台子遗址.内蒙古文物考古文集(第二辑)[M].中国大百科全书出版社,1997.

{55}中国社会科学院考古研究所,内蒙古敖汉旗博物馆.敖汉旗四家子红山文化积石冢.中国考古学年鉴(2002年)[M].文物出版社,2003;草帽山祭祀遗址群.邵国田.敖汉文物精华[M].内蒙古文化出版社,2004.

{57}辽宁省文物考古研究所.牛河梁——红山文化遗址发掘报告(1983-2003年度)[M].文物出版社,2012.

{58}郭大顺.红山文化的“唯玉为葬”与辽河文明的起源特征再认识[J].文物,1997,(8).

(责任编辑 孙国军)

Unearthed Jades of the Hongshan Culture in Chifeng

Cui Yanqin

(College of History and Culture of Chifeng University Chifeng Inner Mongolia 024000)

Abstract: Hongshan Culture is one of Prehistoric archaeological culture in north China's Xiliao River basin. Of the unearthed relics, jades are integral part. According to the published data, Chaoyang district of Liaoning and Chifeng area of Inner Mongolia are the two places where there are jades with clear unearthed sites. Unearthed jades of the Hongshan Culture in Chifeng provides important information to the development of jade culture, social economy, religious belief and funeral customs.

Key words: Chifeng; Hongshan Culture; Jades