我和谁都不争

2016-05-14杨绛

英·兰德(于75岁所写)

我和谁都不争,

和谁争我都不屑;

我爱大自然,

其次就是艺术;

我双手烤着生命之火取暖;

火萎了,

我也准备走了。

(责编 小夕)

那一年,杨绛21岁

1932年,在清华校园匆匆见面,他说:“我没有定婚。”她说:“我不是费孝通的女友。”对于恋爱往事,无论尘封几时,大家重新谈起的瞬间都会滔滔不绝,但她在回忆时,只有简短的两句话。这就是一个妙笔生花的大文豪笔下的爱,朴素到想起一些人,就有流泪的欲望。如此,简单的爱便是心有灵犀的成全。63年的守候相伴,彼时哪还需要什么热烈的言语。钱钟书说:“在见到她之前,我从未有过想结婚的冲动。娶了她之后,也从未再想过娶哪个女人,也从没后悔过娶她。”

那一年,杨绛34岁

1935年,钱钟书要赴英法留学,她毅然终断自己清华的学业相跟随,只因他不会料理生活杂事——不会打蝴蝶结,分不清左右脚,出门不会坐公交车……她生产住院,他在家把墨水打翻染了桌布。她说:“不要紧,我会洗。”台灯搞坏了,她说:“不要紧,再去买一个。”门轴不转了,她说:“不要紧,我会修。”……句句“不要紧”的诺言都兑现后,丈夫真的放心了。她也为自己赚取了各种职业身份:大学教授、中学校长、英语教师、当阔小姐们的实习教师、作家……每转换一次身份她都要付出巨大的艰辛,却心甘情愿地不停转换着,她说:“我的每项工作都是暂时的,只有一件事终身不改,我一生都是钱钟书生命中的杨绛。虽然每次身份的转换都耗去了我不少心力体力,但钱钟书的天性没受压迫,没受损伤,我保全了他的天真、淘气和痴气,可见我的终身大事业很成功。”现在众人心目中的钱钟书之所以独一无二,不仅因为他的博学,更因为他博学而又风趣,正因为这份痴气让后人传为美谈。

那一年,杨绛37岁

1938年,她又跟随学业有成的丈夫回国,避居孤岛后小试牛刀的剧本《称心如意》《弄假成真》很受欢迎,名声大振,众人眼中的钱钟书是“杨绛的丈夫”。人的一生是不断地在找寻自己的位置的过程,而她从来对自己的位置都很明确,她要成为“钱钟书夫人”,无论在现实生活还是精神领域。当他也想要从事创作时,为保证他的创作时间和精力,节省家里开销,她辞退女佣,从此担水劈柴、生火做饭、洗衣拖地,缝纫制衣、翻墙爬窗……她就是要让自己的汗水化作丈夫的笔下珠玑。两年后,钱钟书被誉为“一幅栩栩如生的世井百态图”的《围城》问世。1946年,钱钟书又出版了短篇小说集《人·兽·鬼》,在自留的样书上,她被丈夫奉为心中永恒的女神:“赠予杨季康,绝无仅有的结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。”

那一年,杨绛55岁

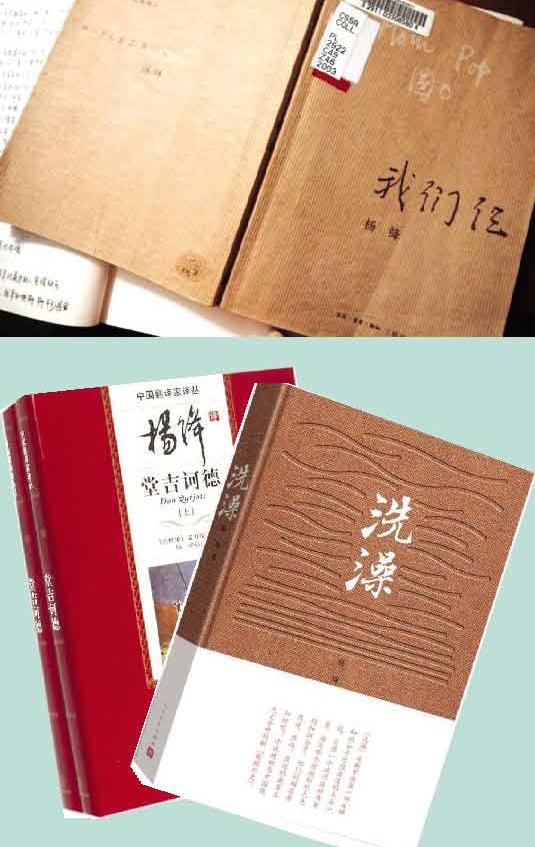

1966年,她因为是钱钟书的夫人被打成了“牛鬼蛇神”,剃了“阴阳头”,每天清洗厕所,握笔杆的手清洗的厕所都带上了书香,每次来上厕所的人都会看到,她坐在被擦得一尘不染的马桶盖上看书。这样的日子过了整整3年,她又被下放到干校种菜,年近花甲的她在众人眼里不悲亦不喜,可是谁也无法理解此时她开始自学西班牙语,翻译了皇皇巨著8卷本《堂吉诃德》,这个译本被邓小平作为国礼送给西班牙国王,她所经历的还有最亲的妹妹被抄家不幸逝世,女婿王德一在批斗时不堪受辱而自杀。

那一年,杨绛87岁

1998年钱钟书病重住院,生命垂危,她每天都要为丈夫亲手做上精细的果泥、菜泥、肉泥和用针一根根把刺挑出来的鱼肉泥,87岁的瘦弱老人风雨无阻天天亲自送到医院。她说:“钟书病中,我只求比他多活一年。照顾人,男不如女。我尽力保养自己,争取‘夫在先,妻在后,错了次序就糟糕了。”“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”,前一年 ,唯一的女儿钱瑗去世,这年末丈夫也去世了,杨绛说:“从此我们仨就失散了。”

那一年,杨绛90岁

年过九旬的她,身在陋室,寒衾孤灯,但仍心怀天下。2001年,她拿出和钱钟书的版税在清华大学设立扶贫的“好读书”奖学金,帮助超过400名学生。对于教育,她主张好的教育首先是启发人的学习兴趣和学习的自觉性,榜样的作用很重要,言传不如身教。她的大部分作品是在70岁以后创作的,所谓“庾信文章老更成”。《干校六记》《将饮茶》是其代表作,文字淡雅、隽永,从容而又意味无穷,仿佛聆听一位哲人讲述一些烟尘往事,在平静、平淡、平凡中有一种卓越的人生追求。

那一年,杨绛100岁

钱钟书一生淡泊名利,唯一留给她的是几麻袋天书般的手稿与中外文笔记。她用余下的人生笔耕不掇,2003 年出版了3 卷《容安馆札记》、178 册外文笔记;2011 年 20 卷的《钱钟书手稿集·中文笔记》面世。晚年写下名作《走到人生边上》,文字中透出一种看透人生的平静,痛极之处方显平静,而平静之中又蕴藏着极大的波澜。对于“死”,无论中外都会用一些隐晦的词来替代,然而她不但清醒,而且冷静地写下对死亡的思考:“我已经走到人生的边缘上,再往前去,就是‘走了‘去了‘不在了‘没有了。”她说人必然的归宿是“回家”。

这一年,杨绛105岁

2016年,这位与辛亥革命同年、走过105载风雨的老人,终于写完人生这部大书。历经沉浮沧桑,然而她却始终以轻盈的姿态来承担生命的沉重;她居于精神的“高处”,却以“不争”的品格寻“平处”而居。今天我们怀念杨绛先生,也许其实正是现在这个时代的我们所缺失的先生身上的那些视如生命的风骨与情怀。

(责编 子衿)