叶滋藩:爱满天下

2016-05-14郭夏萌

郭夏萌

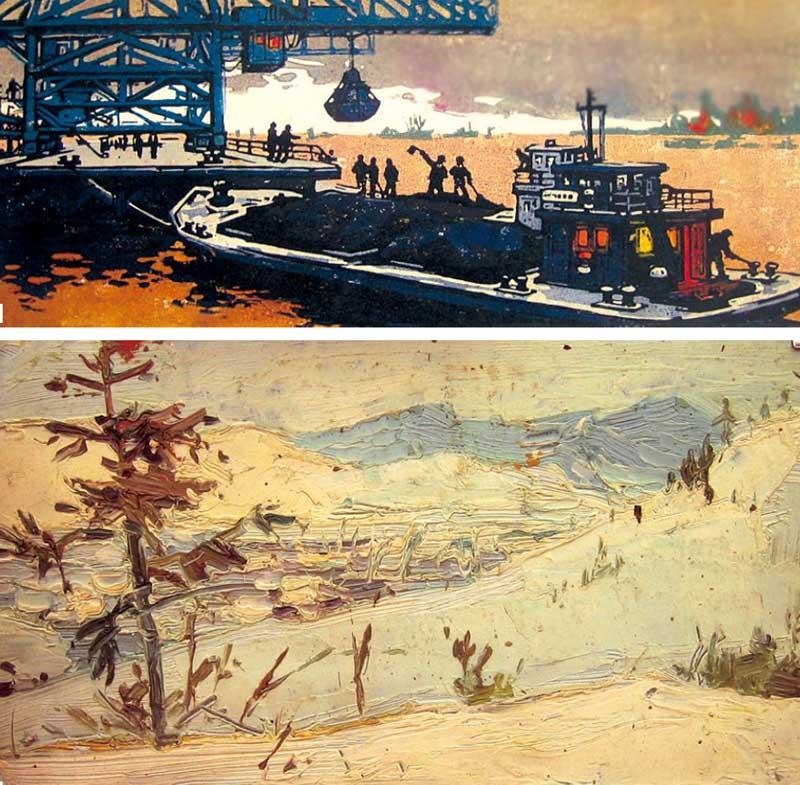

访谈是从一本老挂历开始的,一本比我年龄还大得多的老挂历——1962年,上海油墨厂和上海市化工进出口公司联合印制,封面上醒目地印着“牡丹牌”油墨的logo,制作十分精美、立体。挂历精选了不同画派代表人物的代表作,林风眠、齐白石、徐悲鸿、唐伯虎在列。11月份,是叶滋藩,他作为版画的代表人物,曾与大师们齐名。

我们隔着五十多年的光阴,讲述与聆听着那些故事。间或,叶老会给我看那个时期的报纸上关于他的报道。这天我们抚摸的每一页纸,都比我的年纪要大,这是一次奇妙的相遇。

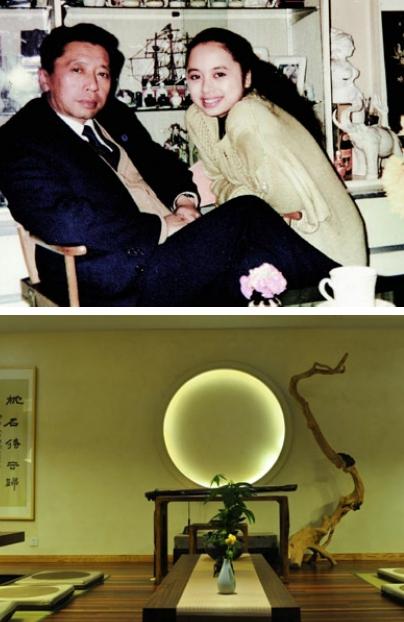

2016年7月,大隐书局举办了叶滋藩先生的微型版画展。大隐书局开在上海最繁华的淮海路,对面就是宋庆龄的故居,贴切了“大隐隐于市”的店名。开业短短两月,已经是人气极高的“网红店”。除了环境美丽,成为“网红”的另一个原因便是创始人刘军的情怀。网络上大隐书局最火的一个段子,是大隐书局的门口,正好是好几路公共汽车的站台,他们把店铺往后退了大概10个平方,那些候车的人群,就有了一块遮风避雨的空间。叶滋藩的版画展,也是刘军的情怀才得以促成。

叶老已年至耄耋,从1959年,他的第一幅版画作品在第四届全国版画展览展出开始,已经过去整整57年。他从画家到教育家、企业家,时代大背景下的辗转变迁,堪称传奇。

骄阳似火 其心如昨

叶滋藩先生1938年出生于上海,是中国著名版画家、油画家。擅长版画、油画、水彩,现为中国美术家协会会员、中国版画家协会会员。作品多次发表在《人民日报》等书报刊物,被多国大使馆及国内有关机构收藏。

1953年,从小喜欢美术的叶滋藩初中毕业,上海那时还没有专门的美术院校,唯一能够专业学习美术的院校,就是上海行知艺术师范学校,叶滋藩便选择了这所学校。

上海行知艺术师范学校是著名教育家陶行知先生所创,分美术和音乐两个系,许多知名艺术家和音乐家诞生于此。叶滋藩在这里学习了绘画的技法,一位大画家看过他的画说,“这小孩是天才。”1956年,叶滋藩学成毕业,果然很快成名。

叶滋藩聪明,上海举办第三届全国版画展览,他看了很喜欢。便自己研究怎么创作版画,看书、实验,做出了第一幅版画《西郊村口》,便入选了第四届全国版画展览。

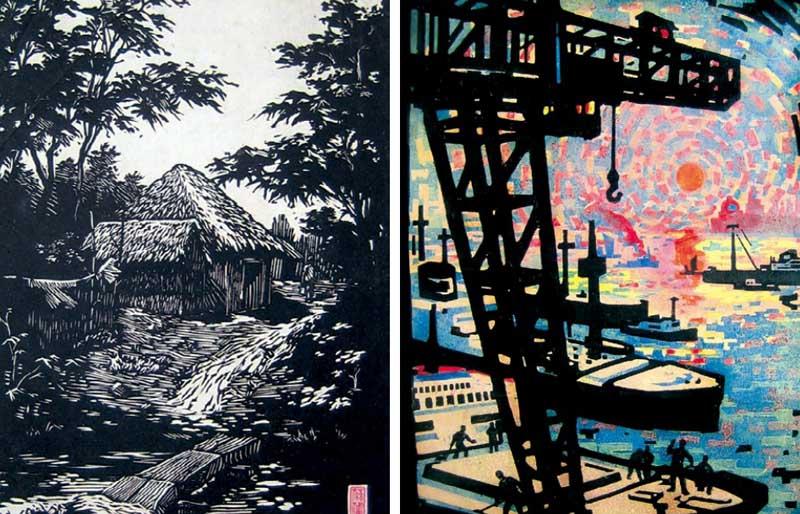

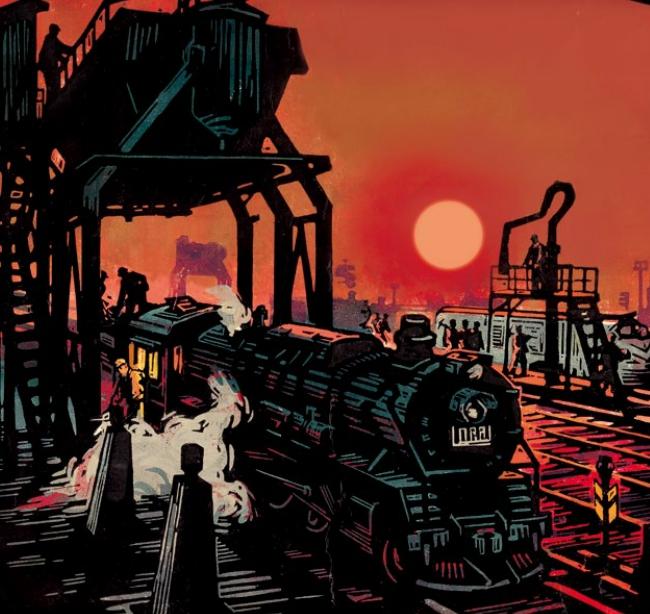

到2016年,中国版画已经走过了八十五个年头。在这八十五年里,版画在每一次历史事件中都扮演着关键的角色;艺术风格和手法也从早先强烈刚健的黑白木刻起步,一路演化出套色、水印、铜版、石板、丝网以至拼贴、数码、卡通、装置、动画……时间回到半个世纪前,版画还是以黑白木刻为主。正是叶滋藩这一代的版画家,开始创新之路,套色也慢慢流行。

叶滋藩更是尝试鲜艳的色彩,很有个人特点。那年头,职业画家不多见,为了建设祖国,所有人都被鼓励生产创造。叶滋藩的正职是美术老师,但每天都会抽几个小时去绘画。很快,他成为了颇有名气的版画画家。

1962年,“牡丹牌”油墨“发行”的那本月历上,叶滋藩代表版画这一画种出现在11月,另外的11位代表画家是:齐白石、徐悲鸿、孟光、徐景达、翁逸之、林风眠、唐寅、哈定、齐白石、蔡振华、雷雨,他们的代表画作卡在每个月份的底衬上,可独立揭下,想来是可让购买者单独装裱在家中的。这样的制作现在看来也不过时,艺术、创意这些美和智慧的产物,往往都是超脱了时间存在的啊。

叶滋藩的作品以写生为主,几乎都是描述他当下生活的世界。所以如大隐书局为他写的展览前言中说:“观者既可以从个人的版画创作中感受中国社会风貌的变迁,也可以从作品的风格中感受到版画艺术手法的演变。”

叶滋藩的版画集中在上世纪50年代到70年代,80年代开始便数目不多了。因为他把工作重心转移到创办和运营学校教育上面去了。

捧着一颗心来 不带一根草走

首先是在上海,叶滋藩应邀创办了上海行知工学团,过程很辛苦,结果很成功。于是在1984年,他被邀请去深圳,去改变当地艺术教育的状况。纵使他的最爱是艺术创作,但国家需要、时代需要,他没有犹豫就放下了一切,带着全家奔赴深圳。一时间,深圳大大小小的报纸头版头条都是这件事,欢迎和期盼他的到来。

如今这样奋不顾身的情景,恐怕很难再被世人理解了。那个时代也许人人如此,但像他做得这么好的,想来也是不多见。创办的美术学校是免费的,能够极大推动深圳的艺术教育氛围。但这一决定对于叶滋藩这个创办人来说,要承担的压力就更重了。最直接的就是资金来源,他采用的是“工学结合”的办学方式,要靠办厂的盈利来养活学校。

叶滋藩在钻研事物上的聪明再次发挥了强大的力量,他自学了各种工艺,创办了工艺品厂。不止于此,他在自学的过程中,还不断研发出新的工艺技术。深圳市罗湖口岸出入境边检大楼前的那座“香港回归祖国纪念碑”,是他的作品;“中国陶瓷墙面砖”,是他研发的技术;他为药品设计的“小瓷瓶”,让一个濒临破产的厂摇身一变,盈利百万……那个年代还没有“技术拯救世界”的说法,媒体夸赞他是“一己救厂”。

工艺厂赚了很多钱,艺术学校也很成功。叶滋藩聪明、深刻却十分内敛、低调,与他交谈,如饮温度刚好的热茶。这一点在她女儿叶桢身上也得到了完美继承,和叶桢认识在先,此前采访“道画”创始人、著名香港画家周尊德先生时,叶桢也只是提了一句:“和父亲是多年朋友”。他们都是教养深厚,温良恭俭让的君子。所以他将陶行知先生的精神很好的根植在他创办的艺术学校里,一定做得很好,因为他本人就是陶行知先生精神的最佳传承。

不悔梦归处

“不悔梦归处”的下半句,是“只恨太匆匆”。但用在叶老身上,不知道会不会“只恨不逢时”。我最初会惋惜和遗憾,这样一个天才,没有生在最好的时代,而是在那样一个被限定的时期,没有办法有太多的选择,被时代推到了一个不能选择的境地。

他做出了最正确的选择,虽然他心底里最爱的是艺术。这么些年,心火从未熄。所以终其一生的成全,仍然都牵扯着绘画这件事。一个艺术天才,没能为画画奋斗一生,而是去做了教育。对于这个时代,是遗憾的,因为我们为此失去了许多好作品。但到底是一幅佳作重要,还是一所学校更重要?在历史的波澜壮阔前,放到整个时间的长河中去看,它们对推动整个艺术进程的作用,孰轻孰重?又犹未可知呢。

1956年,一个热爱美术,却无书可读的年轻人,因为上海行知艺术师范学校,终于能够学习到绘画的技术,得幸与艺术相伴终身。38年后,他又在深圳创办了第一所深圳美术学校,让和当年的那位年轻人一样的他们,得幸学到艺术。叶滋藩入学行知艺术师范的时候,陶行知先生已经过世,但他一生的奉献、克制都深受陶行知先生的影响。那些从深圳美术学校、深圳行知职业技术学校走出的年轻人们,在宽大的画室,或是在自己家的一角,每天画画以此为生,或是只作为业余消遣,只要他们热爱,绘画在他们一生中,终究是极为美妙的一件事。所谓教育和传承,这是我见过最好的样子。

八十岁的叶滋藩,内心仍似火般热烈。他不满一些老年大学“混时间”的做法,尽管这在许多人包括那些老人学生自己看来都是很正常的,因为“反正年纪都这么大了,学着玩儿嘛”。叶滋藩动情地说:“正是因为年纪大,才更要认真,因为日子多宝贵啊!”他是真的智者,所以对艺术对教育的看法一点都没有老一派的迂腐,反而和当下许多被颂扬的“前瞻公知们”看法一致。

他还常常担忧国家大事,朋友们会劝他不要太操心。说到这,他感慨了一句,“是因为深深地付出过、期望过啊!”

这句话很打动我,于这个时代的许多人,只能理解,却无法和他一样。我看向墙上的那些画,时代的变迁都在他的画里被记录着。没有大情绪的波涛汹涌,长久凝视,却能从中感受到平静的力量。

所幸如今他又再一次将重心转移到艺术创作,回到上海,打理好画室。新的主题正在创作中,在叶桢手机上我看到一张新作,是油画,不知道是不是新的系列,但那色彩相较于半世纪前更为热烈,一眼难忘,如鲜花,亦如烟火璀璨。