陈云与沈阳美领馆事件

2016-05-14邢继攀孙会岩

邢继攀 孙会岩

这些年,我一直在研究《红旗》史。为什么要研究它?概括地说,身份使然,职业使然,刊物的性质使然,再加上机缘巧合。

首先,我是1986年7月从中国人民大学分配到红旗杂志社的,在沙滩大院工作了整整30年,也算是“红旗”时代的人,对这个单位比较熟悉。

其次,我是学历史的,虽未直接从事历史研究工作,但在本社哲史室(部)当过十几年编辑,编过不少历史方面的稿件,对史学一直抱有浓厚的兴趣。回想起1998年秋季的某一天,当我第一次看到《红旗》的档案时,我的眼睛都直了!其实,这是大学四年历史学训练的结果,如果换作旁人,对那些灰蒙蒙的故纸堆未必会产生兴趣。

再次,党刊是党的思想理论宣传的重要工具,中央党刊是党中央的喉舌。《红旗》杂志作为中国共产党执政后创办的第一个中央机关刊,总发行量超过20亿册,在1958年至1988年对中国共产党乃至中国人民产生了广泛而深刻的影响,在当代中国思想史、政治史、出版史上占有一席之地。可以说,一部党刊史就是一部党史的缩影。换言之,研究《红旗》史是了解中共党史特别是中共意识形态和思想政治史的一把钥匙。当然,研究历史光有兴趣是远远不够的,最重要的是必须占有第一手资料,尤其是档案资料。

所谓机缘巧合,是指我幸运地获得了两次接触《红旗》档案的机会。一次是1998年我任求是杂志社办公室秘书处处长,直接分管档案工作。红旗时期的档案虽然齐全,但当时的档案管理工作,特别是文稿档案管理比较薄弱。文稿档案被随意堆放在大楼西侧一层一个房间的地板上,有的卷宗甚至被水淹过。一次我去那里查看,随手抽出几页档案,发现竟是邓小平的亲笔批示,上面部分字迹因曾被水浸泡而变得模糊不清。这简直是“暴殄天物”!我实在看不下去,就让档案室的洪跃华把《红旗》的文稿档案从总编室接收过来。她见这批档案又多又乱,表示必须等总编辑室整理后才能接收。虽然她说的有道理,但为了尽快保护好这批档案,我就和她商量:不作为正式接收,只是借地下库房的保险柜存放文稿档案。她同意了,这批珍贵的历史档案就被安全移至地下库房。利用这种工作便利,我翻阅了不少《红旗》档案,主要是创刊时期和“文革”时期的档案。

另一次,是2006年社里准备搞一个中央党刊史陈列室,专门成立了一个工作团队,我任资料组组长,具体负责梳理党刊史和挑选陈列品(复制)。更巧的是,当时恰逢中央办公厅要求各中直单位整理并移交各自的历史档案给中央档案馆。求是杂志社为此拨了一笔专款,请几个人整理“红档”。那些人工作了很长一段时间,每天都到地下库房干活。我也经常下去翻阅资料,系统梳理了《红旗》的历史档案,同时兼顾《求是》档案。在此基础上,我整理出一个可供陈列的史料清单。这段工作经历,使我对《红旗》的历史档案有一个比较全面、系统的了解,为我研究《红旗》史打下了坚实基础。我要感谢中共中央党史研究室的蒋建农先生!当年正是他把我拉进那个工作团队,否则我很难掌握那么多“红档”。

档案是历史的载体,其价值取决于反映历史的深度和广度。“红档”有三个显著特点。

第一,层次高。中国的很多事情都讲究“级别”,档案也不例外,单位级别越高,其档案层次就越高。红旗杂志社是一个正部级单位,但作为党中央的喉舌,它拥有的政治资源和政治能量,远非一个普通部级单位所能比。因此,《红旗》不仅刊发了大量有分量、有影响的文章,而且深度介入了当代中国的政治、经济和文化事务,因而产生了一批价值很高的历史资料。

第二,数量大。《红旗》的文稿档案、文书档案共计6857卷。一般人难以想象,办一本杂志何以产生这么多档案?这是由于《红旗》特殊的性质、地位及其独特的运作方式所造成的。从运作方式看,《红旗》的大多数文章是“命题作文”,通常由编辑部负责人根据中央精神策划选题,然后自行撰稿或组约稿件,再经过反复修改加工,最后出版发行。要完成这些程序,需要召开各种会议,产生一系列文字材料,包括各种会议记录、文件、信函、指示、批示、请示报告、各种过程稿等,其中文稿档案和会议记录的量最大。这些资料,经过档案人员收集、筛选和整理,30年累积了6000多卷档案。下面试举两个文稿方面的例子,以此说明《红旗》档案多的原因。例一:《红旗》的稿件名目繁多,包括原稿,即作者的稿件(手稿或打印稿);初稿,即编者第一次发排的稿件;审稿(或审样),即领导审改的稿件;批稿,带有领导批示的稿件。例二:《红旗》每篇稿件都要经过反复修改,三稿四稿经常有,五稿六稿不算多,七稿八稿不稀奇,十稿以上不罕见。我见过修改最多的一篇,竟达十六稿!

第三,有不少珍品和孤品。至少包括以下五类珍贵史料:

一是中央最新精神的传达。包括“毛主席指示”,以及中央重要会议和重要文件精神、中宣部会议和中央其他部委有关会议精神等。邓力群同志曾说:“毛主席一直重视红旗工作,许多事情都直接过问……总编辑陈伯达有事或外出,由胡乔木顶着。他们二人都直接受毛主席领导。我和胡绳负责编辑部日常工作,经中央批准,轮流当班,列席书记处、政治局、中央全会、政治局扩大会议,还有中央召开的重要的专门会议。我们旁听回来,把重要精神及时向编辑部传达、并按照精神组织稿件。中央领导同志下去搞调查和检查工作,常常要我们跟着去。”现在看这些“中央精神”,信息量自然不大,但从历史角度看,客观反映了“中央精神”是如何得到传达和落实的,因而具有历史价值。

二是中央领导的文稿、指示、批示、信函、题词、审稿样、谈话记录等。如邓小平1964年9月28日亲笔书写的宴请越南代表团的《祝酒词》,邓小平给南斯拉夫《共产主义者》杂志的题词,邓小平、陈云、李先念、彭真、徐向前、聂荣臻、王震为纪念《红旗》创刊25周年的题词,胡耀邦关于《红旗》工作的指示、批示、改稿、谈话、信函,王任重关于《红旗》工作的指示、批示、谈话,李鹏、芮杏文、朱镕基、李瑞环的文稿。中央领导的谈话记录,还包括与外宾谈话的材料,如接待越南《学习》杂志代表团、罗马尼亚《社会主义时代》杂志代表团和《党的工作》杂志代表团、南斯拉夫《共产主义者》杂志代表团、朝鲜《勤劳者》杂志代表团、匈牙利《党的生活》和《社会评论》杂志代表团、西德《新社会》杂志代表团的谈话记录。

三是军政要员和文化名家的文稿、信函、发言等。《红旗》作者中军政要员众多,从史料价值的角度,并非只看级别。如谭震林是政治局委员,但他的《井冈山斗争的实践与毛泽东思想的发展》一文的档案价值比一些政治局常委的官样文章要高得多,其手稿、改稿、信函及华、叶、邓、李、汪五位正副主席对文章的批示,清晰完整,极其珍贵。其中包括邓小平那段著名的话:“为什么红旗不‘卷入?应该卷入,可以发表不同观点的文章。看来,不卷入本身可能就是卷入。”“红档”中文化名家的东西也不少,仅我所见,就有陶铸给邓力群的信、郭沫若与《红旗》编辑部的来往信函,何其芳、林默涵、何祚庥、钱学森、苏步青、曹禺、陈垣、张光年、焦菊隐、田汉、侯外庐、汤一介、魏巍、周一良、冯牧、刘白羽、严济慈、冯骥才、王蒙、薛暮桥等人的手稿或审样、信函等。

四是《红旗》内部各种会议记录、《红旗》每一篇文章的过程稿、中央领导对部分稿件的审样、批示等。前两部分数量巨大,构成了《红旗》文书档案和文稿档案的主体。第三部分价值更高,不过它们一般都附在过程稿中。如“文革”前刘少奇、周恩来、邓小平、彭真、陆定一,“文革”中周恩来、华国锋,“文革”后华国锋、叶剑英、邓小平、李先念、汪东兴、胡耀邦、胡乔木、耿飚、乌兰夫、张平化、邓力群、王任重、习仲勋、王震的批示。

五是先后担任《红旗》负责人的指示、批示、谈话、改稿等。如陈伯达、胡绳、邓力群、王力、关锋、戚本禹、尹达、姚文元、王殊、熊复、王忍之、苏星的指示、批示、谈话、改稿、信函等。

此外,有一批“文革”史料。包括“两报一刊”社论、《红旗》重要评论和梁效、池恒、罗思鼎、初澜、唐晓文、洪广思文章的初稿和过程稿,以及《中央文革记者站持红旗杂志记者证人员名单》《红旗杂志文化革命简报》《红旗杂志文革小组会议记录》等。

顺便介绍一下“红档”移交的情况。2008年3月6日,按照国家档案局、中央档案馆有关通知要求,求是杂志社完成有关档案向中央档案馆的移交工作。其实,早在1979年至1980年间,就有人到红旗杂志社来查找毛泽东、周恩来等党和国家重要领导人在《红旗》杂志历次修改文稿上的批示,经过逐一筛选,将一批珍贵史料拿到中共中央办公厅保藏。因此,我在“红档”中从未见过毛泽东档案的原件,但有一些影印件,如毛泽东给哈工大的题名和题词。

如何利用《红旗》档案来推进《红旗》史的研究?首先应该掌握《红旗》版面的基本情况。我作过一个详细统计,《红旗》30年共出版杂志544期,发表文章约6800篇、3万页、3300万字。研究《红旗》,当然要研读这些文章,了解其时代背景、基本观点、社会影响等。这是基础性工作,不可或缺,但还远远不够。要深入研究《红旗》史,就必须把《红旗》版面与《红旗》史料、《红旗》史与中共党史、当代思想史有机地结合起来。如果只限于版面解读,而不去挖掘其背后的史料,就会“知其然而不知其所以然”,这样的研究成果最多叫“述评”。如果《红旗》史与中共党史脱节,就会限于《红旗》的“家谱”研究,陷入“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的境地。反过来说,孤立地研究《红旗》史,即使研究得再深再细,又有什么意义呢?我们研究《红旗》的目的,决不仅仅是回顾和再现那些编者和作者的历史,而是要见微知著、一叶知秋。形象地说,就是通过讲述沙滩大院的故事,去透视党史风云,触摸历史脉搏,感悟历史规律。

作为一个历史专业出身、在沙滩大院工作了30年的人,我觉得自己有责任为此略尽绵薄之力。(编辑 叶 松)

(作者是求是杂志社编审)

邢继攀?孙会岩

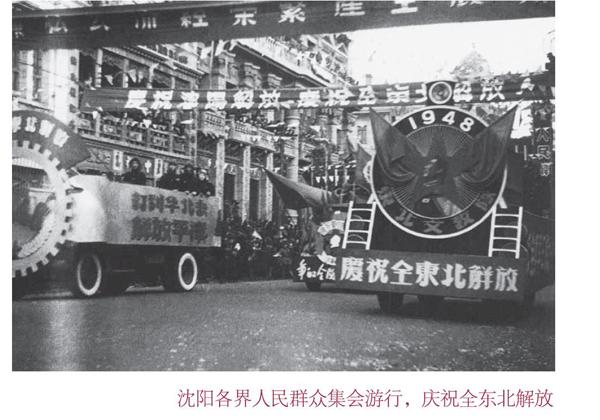

抗战胜利后中国东北地区成为国共、美苏争夺的战略焦点,围绕东北问题形成“三国四方”关系。沈阳解放后,陈云作为沈阳军管会主任领导并协助中共中央东北局正确贯彻执行中共中央关于“挤走”沈阳美领馆的既定方针,通过收缴美领馆电台实现了这一目标。陈云作为军管会主任代表中共中央处理此次中美外交事件,表现了他高瞻远瞩的战略眼光和外交智慧。

严肃处理私访外领事问题

沈阳解放前有不少国家在这里设有领事机构,如何做好涉外工作是陈云赴沈阳前反复思考的重大问题。陈云离开哈尔滨赴沈阳前,多次召集参加接收工作的党员干部开会,强调必须严格遵守外事纪律,指出部队不得侵犯和冲击外国领事馆以及外国人住宅和外国商业机构等。1948年11月1日,陈云致电中共中央请示“对英、美、法驻沈阳领事馆是否派兵保护的问题。……对英、美、法领事馆如派兵保护,对方可能认为是监视他们;如不派兵,则恐国民党特务前往捣乱,从中挑拨。”中共中央复电东北局表示同意,同时亦指出:“对英、美、法乃至苏联领事馆在军管期间均有派兵保护的责任,军管会撤销后,仍应由公安局派出人民警察在领事馆门前站岗。”如何在具体工作中贯彻落实中共中央有关派兵保护外国领事馆的指示精神,对毫无外交经验的军管会干部来说,无疑是个不小的挑战。虽然陈云多次强调外事纪律的重要性,但军管会干部还是在外交问题上出了乱子。

11月5日,沈阳市新任市长朱其文以官方身份正式召见了美、英、法、苏等国驻沈阳领事管总领事,并声言政府将严格保护一切外国人和外国机构的安全,并愿意为外国机构提供各种必要的服务,包括发放通行证、为机动车提供通行证和标志旗,以及派兵保护领事馆和重要的外国人住宅等。三天后,朱其文以官方身份正式回访了英、法、美三国领事,肯定他们的领事身份。朱其文在参观美国新闻处设在沈阳的一个图书室时,强调中美之间不仅需要技术方面的合作,也需要进行文化方面的交流。美国驻沈阳总领事瓦尔德对朱其文的这番表态兴奋不已,“共产党的意图是承认我们,并允许我们作为美国官方机构行使职责的”。

朱其文私自回访外国领事的行为,带来了自己意想不到的严重后果。当晚,陈云得悉此事后严肃地批评了朱其文,指出关于严守外事纪律问题已经多次重申,务必小心谨慎,绝不可以随便乱说,怎么可以私自会见外国领事。陈云特别强调对各国领事馆回访“不妥当”,没有意识到对方是帝国主义,许多问题,有些不必讲,有些不应讲,美、英、法三国领事留在沈阳的目的,主要是窥探我们与苏联的关系。其实,早在10月28日,陈云在军管会第一次会议上就外事问题已经做出了具体部署:“要注意外交问题,沈阳有美、英、法领事馆和他们的新闻记者。我们反对资本主义,但不是要把他们一脚踢开,对他们要采取慎重而适当的政策。同时,要提高警觉,没有军管会批准,任何人不能对外国人发表谈话。”11月9日,陈云同伍修权、陶铸联名致电中共中央东北局转中共中央,汇报朱其文回访英、美、法领事的情况及问题,并作了自我批评。

同时,陈云还就朱其文未经请示私自回访外国领事一事,打电话给中共中央东北局书记林彪并进行了详细汇报。11月11日,陈云再次致电中共中央,“与林彪商量的外交工作原则是,事先未经允许接见的外籍者,各部门一律不予接见;外方如有问题,要用书面提出;外事活动中,要照决定范围参词,不准多讲;超出我方能允许范围的问题,以‘不能答复回答”。中共中央同意陈云对朱其文私自回访美、英、法三国领事的处理意见;同时,周恩来代中共中央拟电称,“英、美、法等国未承认我们的政府,我们对他们现在的领事亦应采取不承认,而只承认为普通侨民的方针。凡外事上的问题如果没有中央已定方针可循的,一概不要忙于答复,以便向上级和中央请示,并留回旋余地”。电文还特别提醒东北局和沈阳军管会,凡外事上的问题,必须严格遵循中央方针行事,绝不可以再次发生未经请示私自同外国领事人员发生关系的事情。为吸取这次教训,陈云就接见外国人的问题,再次做出极为严格的规定:“少见、不见、允许才见。”

收缴美领馆电台

东北人民解放军解放沈阳前,时任东北民主联军总司令的林彪曾下达命令,为确保军事行动的秘密进行,必须收缴各大城市中私自藏匿的电台。11月1日,中共中央曾复电东北局:“要求通知各领事馆,不得设立无线电台,如有电台,应向军管会和市政府报告,由市政府封存,并代为保管,在其外交人员回国出境时交还。”11月6日,陈云致电东北局,就其担心英、法、美三国领事馆可能藏匿电台的事情,做了详细答复:“经公安局调查,美国领事馆中确有电台,现仍在发报。英国领事馆中也有电台。请示有关处理办法,并建议东北局务必派熟悉外交事务的人前来协助工作,以免出乱子。”11月11日,陈云与林彪通话中谈到了外国领事馆的活动情况,林彪首先关心的是这些领事馆有没有电台,如果有,就一定要收缴下来。陈云顿时感到电台问题的重要性,因为11月10日周恩来曾致电东北局:“英、美、法驻沈阳领事馆的电台原则上必须由军管会封存代管。”

为解决中共中央和东北局关心的外国领事馆私自藏匿电台问题,11月14日,陈云同伍修权、陶铸联名签署沈阳特别市军事管制委员会第四号布告,要求中外机关、各界人民与各国侨民,凡设有无线电台者,限自布告之日起36小时内,将全部电台、收发报话机交出,由本会保存。隐匿不报者,一经查出,除没收机件外,当事人员将依法受到惩处。15日上午,军管会派人向美领馆递交了军管会第四号布告,限令其在36小时内将全部电台送交军管会保管。瓦尔德拒绝交出电台,同时致信陈云,信中陈述,“该项电台之存在及使用,系由中国国民政府之承认与批准者。……而敝总领事馆存在则须依赖此项电台之继续使用。故希望贵会即予批准此项电台及使用为盼”。

显然,瓦尔德并没有把军管会第四号布告放在心上,认为军管会不会采取过分行动,只会“采取一种更为合作与友好的态度”。瓦尔德甚至在11月15日给军管会的公函中提出:如果“本地当局仍希望敝总领事馆之继续存在与工作”,就请“准予继续使用该项电台”。瓦尔德的乐观估计也不是没有道理,因为,直到16日上午,规定的36小时时限已过,军管会仍没有派人来取电台,这让瓦尔德大惑不解甚至有点庆幸,认为自己给陈云的那封信起了作用,军管会承认了美领馆的官方性质。

然而,事实并非如此,沈阳军管会在11月14日正式签发的军管会第四号布告时,完全没有估计到可能引发的外交纠纷。在美领馆拒绝主动交出电台的36小时时限后,由于军管会不了解卫戍部队是否有权力进入外国领事馆强制执行,故迟迟没有采取行动。为慎重起见,11月17日陈云致电东北局并报中共中央,汇报并请示:“(一)英、法领事馆回函,只说侨民中无电台,未说明领事馆有无电台,我们拟续函追问领事馆有无电台。(二)限美国领事馆三十六小时交出电台时限已过,东北局十六日已回电同意将电台取出。因中央尚无指示我们未去取。请即指示如何处理。”毛泽东对军管会迟疑不决的态度颇为不满,“既然美国旧领事故意违抗命令,就应派队入室检查,并将电台带走”。随后,毛泽东让周恩来拟电致东北局:“凡驻在该旧领事馆的人员因其蔑视中国人民政府限期交出电台的命令,将禁止其与外界自由往来。如有需要须经市政府特许,方准外出(在核准其外出后,应有武装随行保护)。”

11月18日,军管会副主任伍修权召见了瓦尔德,指出美领馆继续使用电台将是违抗军管会命令的错误行为,请其务必交出电台,但遭拒绝。因军管会此时还未收到中共中央有关电台问题的下一步指示,所以不敢贸然采取立即收缴电台的行动。中共中央针对收缴领事馆电台可能引发的外事纠纷进行充分讨论后,11月19日,周恩来致电陈云转东北局:“军管会有权命令旧领馆人员停止电台联络,交出电台,由我保管封存,待将来双方建立外交关系或旧领馆人员自沈阳回国时发还。”11月19日,收悉中央来电后东北局召开紧急会议,具体部署收缴美领馆电台事宜,会议确定由陈云、伍修权、朱其文、李立三等人组成军管会临时委员会,全权负责收缴隐匿电台事宜;同时,会议还制定收缴电台工作手续:1.取电台、发电机。2.写一通知、命令,断绝出入,均列入。3.准备收条。4.别无损失,签字,(准备对方)不签。5.去的人不带武器。

11月20日,陈云以沈阳军管会主任名义,签署命令让卫戍司令部派部队进入美国领事馆收缴电台。卫戍部队在美领馆内当场收缴七部700瓦收发报机及发射电台。瓦尔德对军管会进馆收缴电台的行动,除了表示严重抗议外,也无计可施。与此同时,他还收到一份措辞严厉的声明:“因先生等蔑视本会之命令,今后除经市政府准许外,特禁止旧美领事馆全部人员与外界自由来往。”随后,陈云致电中共中央详细汇报收缴美国领事馆电台等相关事宜。11月23日,周恩来复电东北局转陈云,称赞军管会收缴美国领事馆电台的行动“甚妥”。

美领馆私自藏匿大量电台的行为,使东北局领导相信美国留在东北就是“捣鬼”,也令它在华从事间谍行为的图谋昭然若揭。因为按照当时国际法规定,领事馆没有无线电发报权,但美领馆则以方便本国通讯联系为由,或明或暗地储备了大量电台。

“挤走”美领馆

中共中央东北局对美国驻沈阳领事馆采取敌对行动,同苏联的态度有直接关系。1948年11月16日,苏联驻哈尔滨总领事马里宁给中共中央东北局书记高岗打电话,马里宁在电话里明确要求东北局立即派人去没收美、英、法驻沈阳领事馆的所有电台,同时强调“这是关系到苏联的很大的事情”。高岗当即答复说:“驻沈阳卫戍区司令部已经通知各领事馆必须于36小时之内交出所有电台,而我们对美、英、法留在沈阳的领事馆的策略,则是‘挤走的方针。”马里宁当即对此表示欢迎,并称苏联领导人将会因此感到高兴。一旦美、英、法领事馆不再起任何作用,人民也憎恨他们,他们最后就只好滚出东北。据苏联交通部副部长驻华专家组组长科瓦廖夫回忆,他当时也向中共中央东北局提出过封锁美国驻沈阳领事馆的建议。

不过,军管会采取“挤走”美领馆的方针,并非完全受苏联因素影响。高岗同马里宁通话时就明确表示,中共中央对美国等西方国家留在沈阳的外事机构的处置方式已经决定了,这就是“挤走”的方针。这里所说的“挤走”方针,确实在军管会没收电台之前,中共中央就已经提出来,“美、英、法等国既然不承认我们的政府,我们当然也不承认他们的领事。为此,我们有必要利用目前的军事管制,达到封锁和孤立美、英等国在沈阳的外交机构的目的,不给他们自由活动的余地。只有坚持这样做,相持日久,他们自然会被迫撤走”。东北局采取“挤走”美领馆的方针,确实是贯彻执行中共中央的既定方针政策。

1948年11月17日,毛泽东复电东北局,“同意你所采取挤走沈阳美、英、法领事馆的方针”。“你们如此办理,可达到我们内定之挤走美、英、法等国领事的方针,而形式上则以双方无正式外交关系并实行军事管制,首先给美国旧领事以限制,使其知难而退”。11月19日晚,沈阳军管会开会讨论部署落实“挤走”方针。陈云指出,共产党面前没有不可能克服的困难。这种事过去没碰过,因此没有经验,现在赶到我们头上,我们就要去碰。要准备碰碰钉子,即准备美领抵抗不交,但力争和平解决。军管会查封美领馆后,周恩来电告东北局称采取“不承认国民党与美、英、法这些国家的外交关系,使我外交立于主动”的做法甚妥。

沈阳军管会对沈阳美领馆采取敌对行动,并不表明即将获得新政权的中国共产党不希望得到美国等西方国家的外交承认,其实在1948年11月23日,周恩来复电东北局转陈云时已指出:没收电台“并不等于我们永远不与这些国家发生外交关系,也不等于对待这些国家毫无区别”。陈云给瓦尔德的通知稿中也明确说明:“我人民民主政府与人民解放军愿与一切外国包括美国在内,建立真正平等的友好关系,并保护一切外国在华侨民包括美国侨民的正当利益。但是,必须保持中国领土主权的完整不受任何侵犯。”

沈阳美领馆事件发生在冷战初期与新中国成立前后,是新中国政府与美国政府之间爆发一系列严重冲突的开端,在中美关系史上占有重要地位,对此后中美关系由对抗、敌视到缓和、对话的演变产生了深远影响。陈云作为沈阳军管会主任在毫无外交经验以及中国共产党对美政策尚未完全确定的情况下,在加强与中共中央以及中共中央东北局领导沟通协调应对措施的同时,采取谨慎灵活手段,妥善解决了美领馆事件,为新中国确定对美外交政策奠定了初步基础。(编辑 王 雪)

(作者分别是陈云纪念馆陈列编研部助理馆员、华东师范大学人文社会科学学院博士研究生)