教师非正式网络学习效果的影响因素研究

2016-05-14孟召坤

摘 要 从网络学习支持环境的构成出发,文章探索了影响教师非正式网络学习效果的技术性支持、人际性支持与认知性支持等三个维度之间的关系:技术性支持与人际性支持有显著正相关,技术性支持与认知性支持显著相关,人际性支持与认知性支持显著相关。此外通过多元回归分析发现,技术性支持、人际性支持与认知性支持对教师非正式网络学习的效果具有显著影响。

关键词 网络学习效果 影响因素 技术性支持 人际性支持 认知性支持

信息网络技术的发展为教师专业发展创造了新的可能,教师继续教育学习方式因此发生了革命性改变,除了传统的短期定点集中培训以外,分布式大规模的教师网络培训学习已成为可能。不仅如此,在这种大的环境背景下,教师纷纷利用业余时间,通过网络即时获取专业发展所需资源,并建立起与专家或同行之间的学习通道,不断加深与外界之间的联系与交流。从学习方式来看,教师参与网络学习可分为正式网络学习与非正式网络学习,这两种形式的学习方式从不同侧面对教师专业发展提供了支持。从组织方式来说,教师网络学习分为自组织与被组织两种形式,教师自组织的网络学习对于教师专业发展来说意义更大[1]。在非正式学习环境之下,教师的这种自组织网络学习经常发生,例如,备课过程中,遇到问题通过QQ或者论坛求助专家;茶余饭后,参与某个QQ社群与其他教师谈天说地;编制课件时,通过搜索引擎穿梭于网络资源的洪流之中。在某种程度上来说,教师非正式网络学习随时随地都可能发生,这使得对这种方式的学习行为的测量颇具挑战性,对其学习效果的评价亦需要采取更具包容性的态度。为此,文章尝试从网络学习支持环境的相关维度的关系出发,探索教师非正式网络学习的技术性支持、人际性支持和认知性支持等三个维度之间的关系以及这三个维度与教师非正式网络学习效果之间的关系。

一、文献综述与研究假设

从整体来说,目前多数研究从网络学习条件、网络学习动机、网络学习行为等方面展开对网络学习效果的分析研究。网络学习条件,广义上可以理解为网络学习支持环境,包括硬件环境、软件环境和学习者自身条件限制等方面,一般比较容易观测。在研究网络学习行为及效果时,网络学习的软硬件环境已经固定,研究者一般只须关注到学习者的自身条件即可。网络学习动机则比较复杂,包含学习需要和学习期待两个成分,不同心理学家从不同角度对学习动机进行了阐释,主要包括强化理论、归因理论、需要层次理论、成就动机理论、自我价值理论和自我效能感理论等。至于网络学习行为,一般网络学习平台都有学的历史记录,通过对这些历史记录的分析,结合心理学和社会学的相关理论,运用Amos、Lisrel等结构方程模型工具,可以以模型实证的方式建构网络学习行为的影响因素,也可以通过数据挖掘的方式发现网络学习的行为模式。

具体到教师网络学习的效果,现有研究在动机、行为、效果等维度均有所涉猎。秦丹在研究教师参与网络课程的学习动机时发现,教师网络学习自我效能感与其专业发展动机之间呈现显著正相关[2]。郭绍青等分析西部小学教师网上学习行为时指出学习者个体因素与网络教学平台制约教师网络学习效果[3];徐源、程进军等从参与、社交、交互、认知、元认知五个维度发现教师参与学习共同体中的学习过程,以及其对学习共同体的身份认知,对于优化学习者的网络学习具有重要的影响[4]。从研究内容来看,以上研究普遍关注到的是正式网络课程中的教师网络学习行为、动机和效果,目前缺乏对教师非正式网络学习影响因素的相关研究。究其原因,一方面是因为非正式网络学习的学习时间、学习过程具有极大的随意性;另一方面是因为与传统正式网络学习不同,非正式网络学习没有固定的学习平台与学习课程,教师学习的历史数据难以有效收集,无法有效量化。

考察非正式网络学习效果的影响因素需要另辟蹊径,借助一定的理论框架,开发行之有效的测量工具,从中观层次出发分析影响教师网络学习效果的影响因素。目前,无论是在正式网络教学中,还是在非正式网络自主学习过程中,设计基于网络的学习共同体已经成为促进学习者个体有效参与社会性知识建构的重要途径。从认知性、技术性和社会性三个维度综合建构教师学习共同体学习支持系统,根据不同的学习方式有侧重性地提供支持,可以有效地实现教师网络学习共同体的有序发展[5][6]。在一定程度上来讲,教师网络学习共同体的有序发展,意味着教师网络学习效果的提升,也是教师以自组织形式在学习共同体的生态学习环境下,借由技术性支持、认知性支持和人际性支持获得自身专业发展的重要形式。因此,当我们关注教师非正式网络学习效果时,可以从学习共同体的建构理念出发寻找理论支撑。当研究关注点聚焦到学习共同体信息交流功能时,学术性支持、认知性支持和人际性支持维度得到了强化;而研究关注重心侧重于建构支持学习共同体发展的支持环境时,技术性、认知性和社会性三个维度则成为衡量学习环境的重要指标,影响着学习活动的开展及学习活动的效果。为此,本文从以下几个维度尝试建构教师非正式网络学习效果的影响因素:技术性支持维度、人际性支持维度和认知性支持维度,拟作出以下研究假设。

假设1(H1):网络学习的技术性支持与网络学习的人际性支持具有正相关联系。

假设2(H2):网络学习的技术性支持与网络学习的认知性支持具有正相关联系。

假设3(H3):网络学习的人际性支持与网络学习的认知性支持具有正相关联系。

假设4(H4):网络学习的技术性支持与网络学习效果具有正相关联系。

假设5(H5):网络学习的人际性支持与网络学习效果具有正相关联系。

假设6(H6):网络学习的认知性支持与网络学习效果具有正相关联系。

二、研究方法

1.研究对象

研究对象为来自新疆地区的中小学教师,共发放问卷1450份,回收问卷1442份,有效问卷1280份,问卷有效回收率为88.3%,所有问卷调查获得的数据运用SPSS19.0统计分析软件进行处理。

2.研究工具设计与验证

(1)工具设计

问卷共有两个部分构成:第一部分为教师基本信息,包括性别、年龄、教龄、学历等题项。第二部分涉及教师网络学习环境支持的三个维度:技术性支持维度(FTS)、人际性支持维度(FPS)、认知性支持维度(FCS),以及教师网络学习效果评价维度(RSG),均以李克特五点量表的形式进行计分(1=非常符合;2=比较符合;3=难以回答;4=不太符合5=很不符合)。

(2)信度分析

问卷信度指的是数据内部一致性及数据的稳定性,在具体的研究过程中,信度系数会受到各种因素的影响。一方面Cronbachα系数容易受到量表的项目数影响,某个结构的项目数越多,系数可能越高,反之亦然。另一方面,信度系数同时会受到测量内容的影响,测量不同内容,信度系数有高有低[7]。整体而言,如果项目数目较多时,Cronbachα大于0.7即为可接受水平;如果项目较少,且测量的内容比较特殊时,Cronbachα大于0.6即为可接受水平[8]。本研究问卷整体的Cronbachα为0.833>0.70,整体信度较高。技术性支持(FTS)、人际性支持(FPS)、认知性支持(FCS)与网络学习效果(RSG)的Cronbachα分别为:0.610、0.635、0.627、0.627,皆处于可接受水平。

(3)效度分析

一般来说,对问卷进行探索性因素分析或验证性因素分析,可以有效检验并确定问卷结构效度是否与研究者预期相一致。本次研究整体量表的KMO为0.887,Bartlett球度检验近似卡方为3926.542(p=0.000),说明该问卷适合进行因子分析。但由于本研究每个构念维度是依照前人理论研究成果发展而来,故对每个构念维度进行了人为设定,使用AMOS建模工具进行了验证性因素分析,经模型检验与校正之后,具体每个维度因子负荷结构矩阵结果见表1。每个题项的因子负荷(loadings)均大于0.6,表明所抽取的公因子与预想的构念维度基本一致,说明该问卷具有一定的结构效度。

三、数据与分析

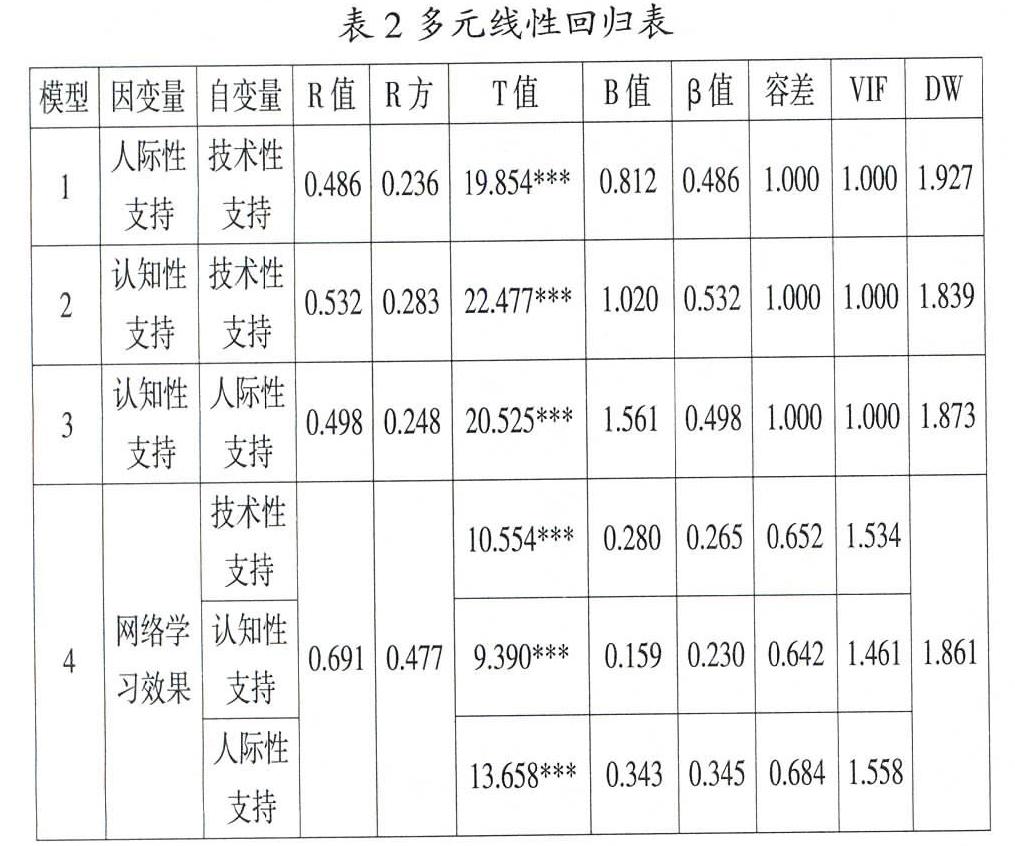

为了验证研究假设,首先使用SPSS19建立分析了四个结构维度之间的相关关系模型。模型显示FTS与FPS、FCS、F-SG之间的相关系数分别为0.486、0.532、0.536。整体来说,技术性支持(FTS)、人际性支持(FPS)、认知性支持(FCS)之间在0.01水平上显著相关。之后分别建立4组多元线性回归模型。模型1为:将“人际性支持”作为因变量,“技术性支持”为自变量,以检验假设H1;模型2为:以“认知性支持”为因变量,“技术性支持”为自变量,检验假设H2;模型3为:以“认知性支持”为因变量,“人际性支持”为自变量,检验假设H3;模型4为:以“网络学习效果”为因变量,“技术性支持”“人际性支持”“认知性支持”为自变量,以检验假设H4、H5与H6。

1.技术性支持对人际性支持的影响

在模型1(表2),DW值为1.927,容差为1.000,VIF为1.000。当DW值越接近2,容差不接近0,VIF小于10时,表明相关系数越接近0,变量间无线性重合问题。其中,R方为0.236,表示“技术性支持”可以解释“人际性支持”的23.6%的变异量,技术性支持的t值为19.854(p=0.000),达到非常显著的水平。基于此,研究假设H1得到验证,表明技术性支持对人际性支持具有比较显著的正向影响。由此可见,教师上网所依赖的软硬件技术,以及教师的计算机操作水平,在其参与非正式网络学习的过程中,会影响到教师之间的人际互动与交流。

2.技术性支持对认知性支持的影响

在模型2(表2),DW值为1.839,容差为1.000,VIF为1.000。当DW值越接近2,容差不接近0,VIF小于10时,表明相关系数越接近0,变量间无线性重合问题。其中,R方为0.283,表示“技术性支持”可以解释“认知性支持”的28.3%的变异量,技术性支持的t值为22.477(p=0.000),达到非常显著的水平。基于此,研究假设H2得到验证,表明技术性支持对认知性支持具有比较显著的正向影响。由此可见,教师上网所依赖的软硬件技术,以及教师的计算机操作水平,不仅会影响教师之间的人际互动水平,同时也会影响他们之间的意义协商与知识建构水平。

3.认知性支持对人际性支持的影响

在模型3(表2),DW值为1.873,容差为1.000,VIF为1.000。当DW值越接近2,容差不接近0,VIF小于10时,表明相关系数越接近0,变量间无线性重合问题。其中,R方为0.248,表示“人际性支持”可以解释“认知性支持”的24.8%的变异量,人际性支持的t值为20.525(p=0.000),达到非常显著的水平。基于此,研究假设H3得到验证,表明人际性支持对认知性支持具有比较显著的正向影响。由此可见,教师参与非正式网络学习的过程中,人际互动的质量和水平会影响教师之间的意义协商与知识建构水平。

4.技术性支持、认知性支持、人际性支持对网络学习效果的影响

在模型4(表2),DW值为1.861,技术性支持的容差为0.652,VIF为1.534。当DW值越接近2,容差不接近0,VIF小于10时,表明相关系数越接近0,变量间无线性重合问题。模型4中,技术性支持的β值为0.265,表示其影响网络学习效果的路径系数达到了26.5%;认知性支持的β值为0.230,表示其示其影响网络学习效果的路径系数达到了23%;人际性支持的β值为0.345,表示其影响网络学习效果的路径系数达到了34.5%。同时,“技术性支持”“认知性支持”和“人际性支持”的综合R方为0.477,表示三个构念维度,可以共同解释网络学习效果47.7%的变异量,它们的T值分别为10.554(p=0.000)、9.390(p=0.000)、13.658(p=0.000),均达到非常显著的水平。基于此,研究假设H4、H5、H6均得到验证,表明人际性支持、认知性支持、人际性支持均对网络学习效果具有比较显著的正向影响。由此可见,在参与非正式网络学习的过程中,教师上网所依赖的软硬件技术以及他们的计算机操作水平、教师间人际互动的质量与水平以及教师间的意义协商与知识建构水平,都对教师的非正式网络学习效果具有显著的影响。

四、结论与讨论

教师网络学习作为教师专业发展的重要途径,受到来自国家及各级教育部门的重视,越来越多的研究者也开始关注到教师网络学习的问题。教师网络学习可以分为两种情况,一种是教师为完成规定的在职学习(学历进修或非学历培训)任务,通过上网学习作为完成上述学习的补充,是一种正式学习;另一种是教师上网仅作为一名网民,参与网络的活动,构成了非正式学习[9]。对于正式的教师网络学习,研究者依据教师在特定网络学习过程中,相关培训课程上的行为表现,通过问卷调查、数据挖掘等实证研究范式,就教师网络学习行为、动机、效果等方面展开了相关研究,并在政策、认识、评价等层面提出了具有理论引领和实践指导的措施与建议[3-4,9-10]。对于非正式的教师网络学习而言,由于其发生的时间、空间及过程具有极大的随意性,使得学习的历史数据难以有效收集,无法有效量化,对这种学习的效果进行评价也颇具挑战性。本研究受前人关于网络学习共同体研究成果的启发[6,11-13],从认知性支持、技术性支持和社会性支持三个维度出发,编制了问卷,对教师非正式网络学习影响因素进行了探索。通过AMOS结构方程建模及SPSS回归分析发现,认知性支持、技术性支持及人际性支持等三个构念层面彼此高度相关,共同对教师非正式网络学习的效果具有显著影响。

参考文献

[1] 黄伟.教师网络学习社区的被组织和自组织[J].中国远程教育,2011(1).

[2] 秦丹.网络环境中教师专业发展动机的研究[J].中国电化教育,2012(5).

[3] 郭绍青,马丽.西部小学教师网络学习行为个案调查与分析[J].中国电化教育,2009(1).

[4] 徐源,程进军,于延梅.教师网络学习行为的实证研究[J].中国电化教育,2009(12).

[5] 赵健,郭绍青.网络环境下教师学习共同体运行效果的调查分析[J].中国电化教育,2013(9).

[6] 胡小勇.促进教师专业发展的网络学习共同体创建研究[J].开放教育研究,2009(2).

[7] 秦晓晴.外语教学研究中的定量数据分析[M].武汉:华中科技大学出版社,2001.

[8] 吴明隆.SPSS操作与应用-问卷统计分析实务[M].台中:五南图书出版公司,2008.

[9] 黄伟.教师网络学习:问题与对策[J].现代远距离教育,2010(5).

[10] 吴淑苹.基于数据挖掘的教师网络学习行为分析与研究[J].教师教育研究,2013(3).

[11] 杨卉.网络学习共同体知识建构的传播方式探究[J].电化教育研究,2008(6).

[12] 和学仁,刘敏昆.网络学习共同体的自组织生态及其实现机制[J].现代教育技术,2013(9).

[13] 况姗芸.网络学习共同体的构建[J].开放教育研究,2005(4).

[作者:孟召坤(1983-),男,江苏连云港人,石河子大学文学艺术学院讲师,在读博士研究生。]

【责任编辑 陈国庆】