起源

2016-05-14

1990年代和21世纪最初几年,如今我们喜欢的NBA在当时都遭到了强烈抵制。在推特、热词和网上请愿出现前,那个年代站出来独力对抗这一浪潮的就是SLAM。

这种抵制,既来自于外界,也源于时任总裁大卫·斯特恩。这是一种歇斯底里的不安全感,既是迈克尔·乔丹退役带来的负作用,也是对被认定为“会毁灭联盟”新一代球员的直接抵制。这些新生代球员高中毕业直接进入联盟,他们编着地垄沟发型,胳膊上全是文身,满耳嘻哈音乐。联盟的应对方法就是推出着装令,强制要求球员拥有一年大学比赛经历,并且大力推广“作风优良”的球员,比如约翰·斯托克顿、卡尔·马龙和雷吉·米勒这种没有灵魂的名人堂球员。

那个年代,斯特恩的盟友们想要的是一个能够吸引保守“红色州”的联赛。那时最善于讽刺他人的菲尔·杰克逊是这样评价年轻球员,“我无意把接下来的话看作对我们社会特定人群的讽刺,但他们的注意力存在局限,很大程度上因为他们听的全是说唱音乐,一副为所欲为的样子……过去五六年,球员们的穿着就像监狱里的犯人。所有这一切,给人的感觉就像是看到了黑帮和街头混混。”

这是对年轻黑人及嘻哈年轻文化赤裸裸的攻击,这让人感到难过,但事实上,这不过是一群老年人试图把主要由黑人组成的联赛推销给主流白人受众的方式。尽管那时的联盟拥有很多未来的名人堂球员和标志性人物,但他们却被联盟视作未来发展的敌人。最有象征意义、且最具戏剧性的事件,就是NBA自己的杂志(现在已经停办)用阿伦·艾弗森做封面时,涂掉了他身上的文身。这是一个联盟不顾一切想要抹杀新生代最具代表性的一面。

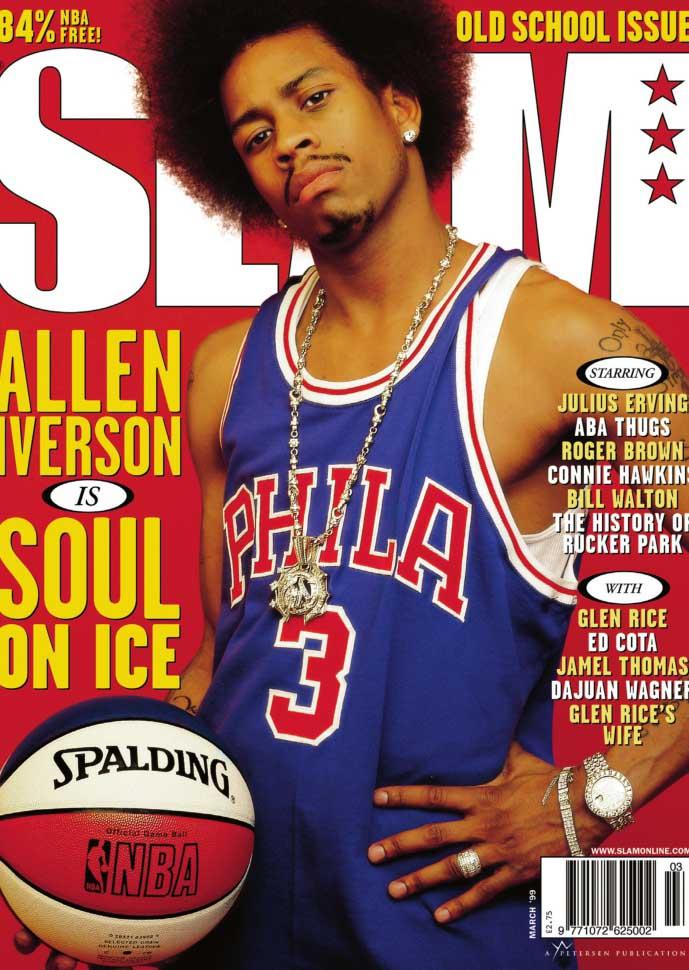

SLAM出现了。当联盟涂掉那个年代最有代表性球员的个性时,SLAM不仅把“答案”放在了封面,还让他留上了巨型爆炸头,配上了“冰上灵魂”这个标题。拉特里尔·斯普雷维尔因为掐住勇士主教练PJ·卡莱西莫的脖子而被禁赛一个赛季后,当他准备重新回归联盟怀抱时,SLAM将他和“他如何拯救了NBA”这个大标题搭配在了一起。

当联盟忽视森林狼、把说唱看作敌对艺术形式时,SLAM奉上了“演艺圈&KG”。这些封面——在报刊亭里看到这些被恶魔化的人盯着我们——有着不小的意义。

SLAM的努力并不局限于封面。无论是“垃圾话”版块里编辑不停吐槽读者来信,还是用NOYZ吐槽篮球热点事件,说真的,在社交媒体出现前,SLAM就是我们的社交媒体。如果能把这些创意装瓶出售,那么像托尼·吉尔维诺、斯库普·杰克逊、拉斯·本特森、莱恩·琼斯和本·奥斯本这些人早就富得流油、有钱竞选美国总统了。相反,SLAM大家庭明知自己站在潮头,却只能小心翼翼,因为斯特恩和他的跟班认为,这个潮头会把联盟推向经济滑坡的悬崖。

如今的联盟,娱乐性达到了历史巅峰。而联盟的根基,就是一群愿意拥有鲜明的个性、不愿做工业复制品的球星。

他们是艾弗森的“孩子”,不是卡尔·马龙的后代。当拉塞尔·威斯布鲁克这样的球员对着装令做出重新定义后,当德雷蒙德·格林和史蒂芬·库里更愿意打破刻板形象、不愿停留在前人模式中时,SLAM留下的真正影响才得以显现。

也许这本杂志不会收到NBA总裁发来的感谢信,但真正的球迷知道,篮球这个世界上最伟大运动的风格、品味和生态的形成,究竟是谁的功劳。那是纽约城中一群爱文身的家伙创造并守卫的结果。