养老基金投资PPP基础设施项目的国际比较及启示

2016-05-14袁中美

摘 要:演面对金融危机后各国养老基金掀起的基础设施投资热潮,文章比较了加拿大和澳大利亚养老基金投资基础设施的投资背景、投资模式、投资比例和投资业绩。在全面解读它们的成功经验和影响因素基础上,得出其对中国养老基金投资基础设施项目的启示。主要是:放宽养老基金的投资限制,实施审慎人监管模式;创新基础设施投融资工具,搭建共同投融资平台;加强公私合作,提高基础设施行业透明度。

关键词:演养老基金;基础设施投资;PPP模式

[中图分类号] F283 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2016)09-0077-07

一、引 言

经历2008年金融危机带来的巨额亏损后,各国开始重新审视养老基金的投资工具和投资策略,而全球基础设施融资缺口和公私合作伙伴关系(PPP)的发展使得基础设施投资逐渐成为养老基金业内关注的焦点。根据2013年OECD的调查显示,35只大型养老基金在基础设施建设项目上的投资总额为800亿美元,占总资产3.4%。其中,3.0%投向基础设施基金或直接投资等非上市权益类产品,0.4%投向基础设施债券或贷款等固定收益类产品[1]。基础设施资产在各养老基金投资组合中的占比从0%~31%不等,而加拿大和澳大利亚养老基金作为该投资领域的领导者,分别从21世纪初和20世纪90年度开始涉足,目前的投资比例分别为6.6%和8.6%,远超过全球1%的平均水平[2]。由于基础设施投资能够带来长期、稳定且与通货膨胀相关联的现金流,该资产类别为养老基金实现了10%以上良好的投资业绩。鉴于PPP基础设施项目投资的复杂性及项目存在的融资、建造、运营、监管等特定风险,养老基金投资基础设施的国际比较将为我国养老基金和政策制定者提供成功经验,在2014年推出的“长江养老—南昌水投债权投资计划”、“长江养老—国电集团债权投资计划”基础上进一步拓宽养老基金投资基础设施的渠道,实现个人、企业和政府之间的合作共赢。

二、加拿大和澳大利亚养老基金投资基础设施的比较

(一)投资背景的比较

1.基础设施市场的比较

加拿大是联邦国家,基础设施投资责任有各级政府共同分担,利用公款直接投资于高速公路、桥梁、港口、运河等基础设施项目的建造和维护。但在20世纪90年代,政府财政恶化和公共债务水平上升,被迫开始运用PPP模式为基础设施项目融资。2003年,加拿大工业部出版了《对应公共部门成本——加拿大最佳实践指引》和《PPP公共部门物有所值评估指引》。2008年,加拿大政府又组建了国家层级的PPP中心(即PPP Canada),该中心是一个专门负责协助政府推广和宣传PPP模式、参与具体PPP项目开发和实施的国有公司。同时,加拿大政府还设立了总额12.5亿美元的PPP中心基金,将为PPP项目提供25%的直接资金支持。据统计,1991~2013年加拿大启动206个PPP项目,总价值超过630亿美元,涉及交通、教育、医疗、住房和国防等十几个行业,整个加拿大PPP市场成熟规范、经验丰富、服务效率和交易成本优势显著[3]。

同样,澳大利亚也是联邦国家。在1989~1990年的经济衰退后,澳大利亚基础设施开始改革和私有化,主要在能源、交通和通信部门引入私人资本,成为最早在大型基础设施项目领域采用公私合作模式的国家。2008年,澳大利亚政府还组建了全国层面的PPP管理机构——澳大利亚基础设施局,负责为解开基础设施瓶颈提供战略发展蓝图和实现全国经济基础设施的现代化,并网络公共部门和私营部门的专家组成基础设施融资工作小组,以明确新的基础设施融资方式。同年11月,该局颁布一系列国家政策与指南对PPP进行规范,要求各州在此基础上再制定本地的指南。2012年,政府又成立了基础设施融资工作组研究确定改革基础设施融资的方案[4]。

2.养老基金发展的比较

加拿大养老保障制度是典型的三支柱养老保障体系,第一支柱是老年收入保障金计划,第二支柱由加拿大/魁北克养老金计划(CPP/QPP)组成,第三支柱则包括各种由雇主自愿发起的职业养老金计划和由税务总局注册并监管的个人储蓄养老金计划。从基金类型看,绝大多数加拿大养老金制度采用的是DB模式,96%的养老金资产存在于DB型养老基金中。从总体发展看,华信惠悦估计2015年加拿大养老基金资产的总规模约为1.53万亿美元,占GDP的比例为85.1%,在整个OECD国家中排名第6。在2004~2014年间的年均增速为7.3%,超过全球6.0%的平均水平。同时,加拿大目前也有一些超大型的公共养老基金,在全球前100只养老基金中占7只,前300只中占19只,合计管理资产为6 700亿美元,在全球300只养老基金中的市场份额为5.6%,如此庞大的养老基金规模、健全的治理体制和管理运营能力都为其投资PPP基础设施项目提供了可能(见表1)。

而澳大利亚于1991年通过了《超级年金担保法案》,建立了“强制缴费、完全积累和市场化投资运营的职业养老金制度——超级年金制度,包括公司基金、行业基金、公共部门基金、零售基金、小型基金和自我管理基金六类管理实体。从基金类型看,澳大利亚超级年金采取 DC型、DB型和混合型三类基金在市场中相互竞争,但90%的养老金资产存在于DC型养老基金中。从总体发展看,华信惠悦估计2015年澳大利亚养老基金资产的总规模约为1.68万亿美元,占GDP的比例为113%,在整个OECD国家中排名第四。在2004~2014年间的年均增速为11.7%,远超过全球6.0%的平均水平。同时,澳大利亚已有5只养老基金排进全球100名,16只排进全球300名,合计管理资产在全球300只养老基金中的市场份额为3.4%,如此快速的增长和庞大的养老基金规模同样为其投资PPP基础设施项目提供了可能(见表2)。

(二)投资模式的比较

1.加拿大的直接投资模式

加拿大养老基金大多数的基础设施投资都是直接投资,各大型养老基金专门组建了基础设施投资团队,比如Borealis建立了25人的专家组、CPPIB建立了26人的专家组、OPTrust建立了35人的专家组,而且这些养老金计划再拥有海外办事处以管理日益增加的全球基础设施投资组合,这表明养老基金具有足够的内部资源进行基础设施项目的研究和风险管理。同时,项目竞标过程中养老基金采取共同投资的模式与其他的机构投资者竞争。比如,由安大略市政府雇员退休系统(OMERS)于2012年发起设立的全球共同投资平台——全球战略投资联盟(GSIA),其设计的初衷在于聚集志同道合的投资者(主要是养老基金)直接投资基础设施资产。参与联盟的成员将通过全球战略投资联盟投资于企业价值超过20亿美元的核心基础设施资产,投资行业包括机场、铁路、港口、发电及配送、北美和欧洲的天然气管道等。在OMERS提供50亿美元的资金情况下,GSIA旨在筹集200亿美元。2014年3月,OMERS与世界上最大的养老基金——日本政府养老金投资基金(GPIF)和日本开发银行(DBJ)签订共同投资协议,使得GSIA的总资本增至112.5亿美元[5]。

2.澳大利亚的间接投资模式

澳大利亚养老基金大多数的基础设施投资都是外包给外部的基金管理者,比如麦格理、布克朗等投资公司,它们将私有化的基础设施资产与其他资产打包融入基金投资工具。尽管在金融危机中上市基础设施基金也表现出一些问题,但澳大利亚基金管理者在该领域积累了大量的投资经验。考虑到澳大利亚国内市场的限制,很多基础设施基金管理者都在全球范围内运作基金。据2012年韬睿惠悦另类投资调查报告显示,全球前20的基础设施基金管理者只有博勒菲1家是来自加拿大,但有8家来自澳大利亚,它们管理的基础设施资产为920亿美元,占到前20位管理者所管理总资产的2/3。从基金类型看,Preqin调查了16位澳大利亚基础设施基金管理者,得出目前共有61只基础设施基金,其中50%为开放式基金、31%为封闭式基金、13%为半开放式基金、6%为常青式基金。其中,最大的基金管理者是麦格理集团,其市场份额占行业的43%,但其大部分资产是投资于国外基础设施[6]。由于投资成本费用较低,大多数澳大利亚养老基金选择投资非上市的开放式基础设施基金。例如,1991年正式建立的昆士兰投资公司QIC就是属于昆士兰州政府的开放式基金,也是长期基础设施资产的积极投资者,并在2006年建立基础设施团队以实现基础设施在期限、部门和地理等方面的多元投资组合,成为很多规模较小的超级年金基金投资基础设施的选择。

(三)投资比例的比较

1.加拿大养老基金的投资比例

加拿大养老基金投资政策逐步放宽,2005年取消海外投资不超过30%的限制,2010年取消对房地产和资源产权投资的数量限制,2015年时对国内外各大类资产投资均不存在限制,但要求投资单个发行者的股票、债券、基金、贷款等不超过投资组合的10%[7]。就整个养老基金行业对基础设施的投资而言,自2007年以来一直呈现稳步增长的趋势。根据加拿大养老基金投资协会(PIAC)的统计显示,截止2014年底,养老基金行业对基础设施的总投资额为719亿美元,占整个投资组合的4.98%,分别为2006年的3.44倍和2.07倍[8]。从各大型养老基金实际的投资情况看,PSPP持有的基础设施资产最多为161.2亿美元,随后是CPPIB为152.0亿美元、OMERS为144.0亿美元、OTPP为126.6亿美元。在整个养老基金资产组合中,大型养老基金对基础设施的平均配置比例在5%以上,其中最高的是OMERS为19.97%,随后是OTPP为8.19%、PSPP为6.79%、CPPIB为5.74%。由于这些大型养老基金内部管理能力强,拥有独立专业的投资委员会,能够理解复杂的直接投资项目,有效地做出基础设施项目的投资评估和投资决策,使得其对基础设施的投资不断增加(见表3)。

2.澳大利亚养老基金的投资比例

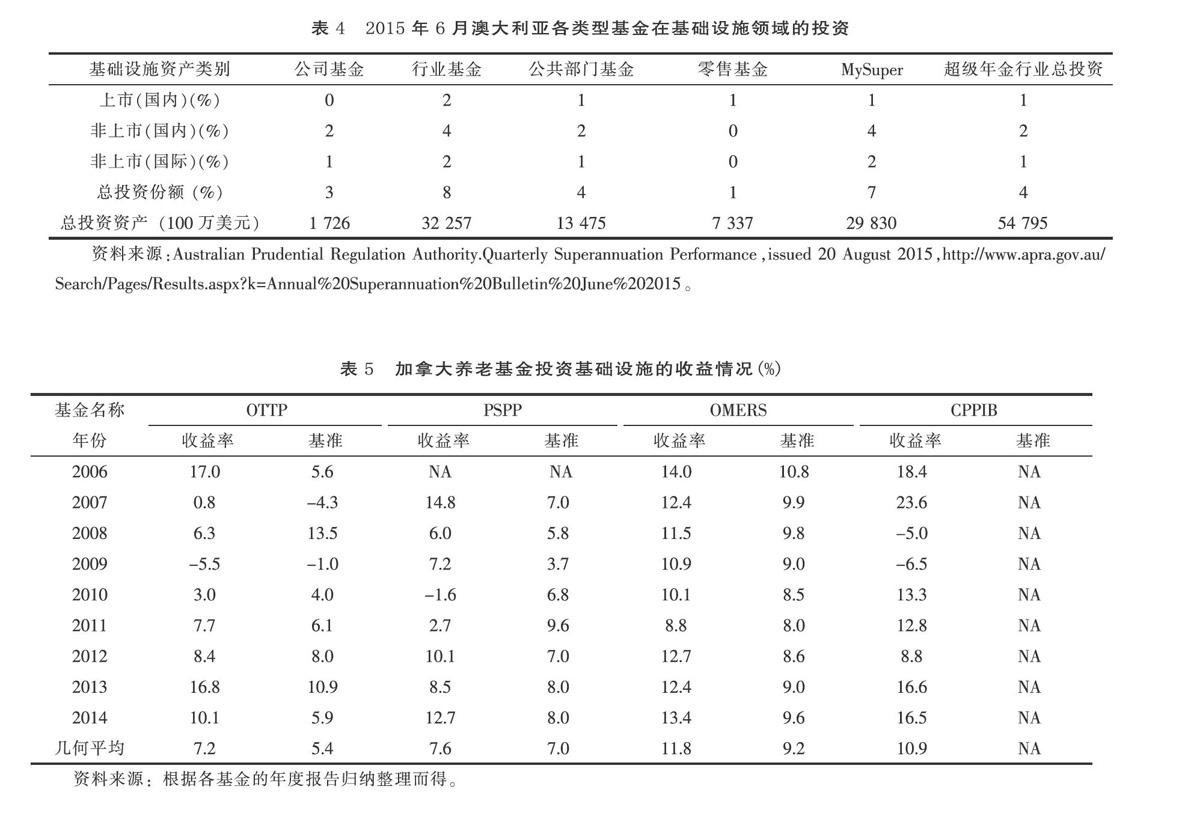

目前,澳大利亚养老基金投资政策对国内外各大类资产投资均不存在任何限制。截止2015年6月,澳大利亚审慎监管局(APPA)统计显示整个超级年金行业的基础设施资产配置比例为4%,且主要投资国内非上市基础设施资产。其中,行业基金投资比例最高为8%,其次是MySuper为7%,而零售基金投资比例最低仅为1%。尽管各基金对基础设施的投资比例存在较大差距,但是75%的基础设施投资都集中在国内,国际非上市基础设施资产仍然属于审慎投资的选择(见表4)。从单个养老基金来看,大型养老基金默认选择的战略投资组合中基础设施资产的平均配置大约为8%,保守选择相对较低,但平衡选择的战略投资组合中基础设施资产的配置比例多在15%左右。例如澳大利亚第二大养老基金Australian Super,于20世纪90年代中期开始基础设施投资,2000年开始海外投资,2005年开始于其他基础设施基金进行合作投资。截止2010年底,其总资产中的基础设施投资比例约为13%,其中12%为非上市基础设施基金,其余为上市基础设施基金和直接投资[4]。尽管澳大利亚养老基金是直接投资基础设施领域中的先行者,但由于其基金规模和内部专业人才资源的制约,目前的配置比例仅为0.7%,离其2%的目标配置比例还有很大差距。

(四)投资业绩的比较

1.加拿大养老基金的投资业绩

由于加拿大养老金将基础设施作为单独的资产类别,在年报中统计了基础设施投资的年度收益率和基准收益率。从基准收益率看,由于各养老基金投资战略重点、投资工具选择和基准制定原则的不同,它们各自使用相对独立的业绩基准。从年度收益率看,2006~2014年间基础设施投资的几何平均收益率在7.2%~11.8%之间,远高于同期通货膨胀率。除OMERS外,其他养老基金的年度基础设施投资收益率存在较大波动,尤其是OTTP和CPPIB并没有免受金融危机的影响,出现了负的收益率。但OMERS作为基础设施投资时间最早、投资比例最大的养老基金,也是投资收益率和波动性最小的养老基金。其原因在于它从1999年就成立了全资子公司Borealis基础设施,通过养老基金的授权将基础设施单独的资产类别进行直接投资,非上市基础设施基金在其投资组合中的比例非常有限。而且OMERS广泛投资于加拿大、美国、英国、欧盟等地区的基础设施项目,并主要针对它可以严重影响其战略方向的基础设施资产。这意味着它将在任何的基础设施投资中获得不低于25%的所有权,为适当的治理和控制权力进行谈判协商,对与资产和业务相关的所有事项积极发表自己的看法和意见(见表5)。

2.澳大利亚养老基金的投资业绩

由于澳大利亚养老金没有将基础设施作为单独的资产,在年报中也没有统计相关的投资业绩。但Peng和Newell(2007)对澳大利亚16个上市基础设施公司、16只上市基础设施基金和19只非上市基础设施基金在2006年前十年的风险调整业绩进行了比较。从年均收益率看,上市的基础设施投资收益率为22.4%,而非上市的为14.1%,均战胜了同期的债券收益率(7.2%)和股票收益率(12.9%)。在收益波动性方面,非上市基础设施投资的波动性为5.8%,高于债券的4.3%,但远低于上市基础设施投资的(16%)和股票的(11%)[9]。而罗素投资(2012)汇总了澳大利亚非上市基础设施基金在过去15年间的收益率,就包含费用和税收情况下的年均总收益来看,长期(15年为12%)、中期(7年为10%)、短期(1年为13%)的收益率均表现良好,年均资产增值速度随着期限的延长而增加(见表6)。总体而言,非上市的基础设施资产可以产生稳定的、可预期的现金流(即每年5%的收入)。其次,从基础设施资产的风险管理功能来看,罗素投资(2012)计算了2002~2011年澳大利亚非上市基础设施基金与其他资产类别的相关系数。结果显示它与国内非上市房地产的相关系数最高为0.54,然后是国内股票0.33,与全球上市基础设施和房地产的相关系数分别为0.29、0.06,与国内债券关联程度最低为-0.34,可以在养老基金投资组合内部有效地实现风险对冲。

三、加拿大和澳大利亚养老基金投资基础设施的影响因素

加拿大和澳大利亚养老基金作为基础设施投资领域的先行者和成功者,可谓是殊途同归,但显然其养老基金在投资基础设施的演进过程中处于不同的发展阶段,影响其增长的关键因素可以归纳如下。

(一)养老基金所面临的基础设施投资机会的可获得性

受经济发展阶段和宏观政策的影响,基础设施领域的私人融资在不同国家采取不同的发展和演化路径,长期清晰的基础设施项目发展规划就为养老基金等机构投资者提供了不同的投资机会和决策选择。加拿大和澳大利亚基础设施行业几乎同时开始私有化且私有化程度较高,采用PPP模式进行私人资本融资,并在联邦政府支持下同期成立专门的PPP基础设施管理机构负责该模式的推广。但加拿大更偏向出台专门的法律以规范PPP模式的发展,推动了其养老基金直接投资基础设施项目进程。此外,由于国内基础设施市场需求有限,加拿大和澳大利亚养老基金都大量涉足的国际基础设施项目投资,尤其是新兴市场国家提供了大量的潜在机会。尽管经济全球化已促使绝大多数国家的基础设施投融资市场已经发展成为一个日益开放的国际市场,但是投资者的本土偏见依然会产生很多影响,尤其是对规模较小的养老基金而言。

(二)市场的成熟度和规模

首先是养老金市场,比如养老基金的可投资额和它们在各市场中的平均资产规模。加拿大和澳大利亚养老基金规模十分接近,分别为1.53万亿美元和1.68万亿美元。养老基金管理体制也类似,均实行基于信托的投资管理模式和审慎人监管模式,对养老基金投资工具基本不存在数量限制。同时,在金融动荡的背景下,养老基金对投资风险的重视程度和风险价值意识开始增强,“长期投资、价值投资和责任投资”理念得以确立,具有经济效益和社会效益的基础设施资产逐渐被纳入其投资组合。但从养老基金的筹融资模式看,加拿大主要为DB型养老基金,而澳大利亚主要为DC型养老基金,使得它们在投资工具的期限、流动性偏好和个人投资选择权等方面存在较大差异。尤其是澳大利亚的超级年金制度发展较晚,基金数量庞大但规模较小,使其缺乏直接投资基础设施项目的内部资源。在赋予基金成员投资选择权的情况下,成员对流动性资产的偏好也使得养老基金难以有长期稳定的巨额养老金投资基础设施项目。其次是基础设施市场,加拿大和澳大利亚都拥有私营化、市场化、国际化程度较高的成熟基础设施市场。尽管从养老基金投资基础设施的风险收益特征看,加拿大养老基金直接投资的收益率明显高于澳大利亚养老基金投资上市或非上市基础设施基金的收益率,这主要源于基础设施基金的治理和管理费用问题。因此,基础设施市场的规范、融资渠道的拓宽、风险管理机制的完善、市场退出机制的健全等都潜在地决定了养老基金投资基础设施的积极性。

(三)基础设施投资所面临的长期学习曲线

养老基金投资基础设施是一个涉及多领域、多主体、多政策、多合同的纷繁复杂的体系,不论采取公私合营的直接投资模式还是股票、债券、基金等间接投资模式,都需要一个较长的时期来完成对项目的尽职调查,教育养老金计划的发起人,提高养老金持有者和监管者对基础设施资产的理解和认识,设置适当的投资结构和风险管理体系等。因此,养老基金应储备内部人才和资源,为直接投资组建专业的基础设施投资团队。考虑到该类资产本身具有的特殊风险,养老基金必须在传统的绩效评估和风险测量方法的基础上研究更加先进的风险分析方法、风险管理策略、价值评估体系和投资基准体系。从加拿大的经验看,将基础设施作为单独的资产类别,通过参考各大基础设施指数设定其基准收益率,将更有利于比较其投资业绩。

四、对中国养老基金投资基础设施的启示

(一)放宽养老基金的投资限制,实施审慎人监管模式

加拿大和澳大利亚养老基金都实行审慎人监管模式,对基础设施的投资工具和数量比例基本不存在限制。一般而言,养老基金投资基础设施的主要障碍在于政府制定的投资管理办法的约束,比如限制其进行海外投资、私募股权投资、房地产投资或其他另类资产的投资,并在上市公司股票和债券方面存在控股权、单一对象投资比例和信用等级的限制等。针对我国只有全国社保基金(其中10%投向基础设施私募股权基金,20%投向相关信托产品)和企业年金基金(基础设施债权投资计划)能投资于基础设施项目,基本养老保险基金仅投资银行存款和国债的现状,应加紧建立和完善养老基金投资管理办法,开拓其在基础设施、绿色环保和低碳技术等新兴领域的投资渠道,尤其是增加基础设施结构化产品和私募股权投资基金,同时取消不必要或过度的数量投资限制。比如墨西哥养老基金从2008年开始通过结构性产品CKD投资基础设施,英国从2013年开始将地方政府养老基金投资基础设施建设的比例从15%提高到30%,秘鲁将职业年金基金的海外投资比例从30%提高至50%,这些举措都为养老基金增加基础设施投资创造了条件[10]。因此,我国应该在执行2015年颁布的《基本养老保险基金投资管理办法》要求的投资范围和比例的基础上,逐步向审慎人监管模式转变。

(二)创新基础设施投融资工具,搭建共同投融资平台

目前,我国长期资本投资基础设施除购买有关基础设施的上市股票和债券外,企业年金和保险资金探索了基础设施债权投资计划,全国社会保障基金探索了有限合伙私募股权基金,但仍存在投资创新的空间。首先,投资计划创新。具体包括基础设施股权和债权投资计划、项目资产支持计划、单一和集合信托计划、优先股投资计划、再融资计划等。可以逐步放宽对于参与主体资质和信用增级措施的限制,引入第三方机构如投资集团或保险公司作为识别和承担项目风险的主体。对养老基金而言,探索股债结合的投资方式最为可取。比如,借鉴国外优先股模式以股权方式投入,但约定投资回报率可以很好地保证养老基金投资的安全性。其次,投资渠道创新。我国也可以由政府出面设立基础设施投资银行或投资基金,并灵活运用股权、债权等多种投资方式形成“国家投资、市场集资、企业融资、利用外资”的良好机制,为养老基金打造一条可靠的、可盈利的基础设施项目投资渠道。最后,拓宽基础设施投资范围。围绕我国新型城镇化战略拓宽基础设施投资计划的范围,将清洁能源、养老服务、保障房建设、现代农业等优质项目资产纳入其投资组合,通过上市的结构化产品或私募股权基金的形式增加养老基金的投资选择[11]。

同时,针对目前我国城镇职工基本养老保险基金“碎片化”的属地管理状态,小规模的养老基金投资该领域可能不仅导致风险过度集中,而且不利于降低总成本。因此,养老基金投资基础设施急需整合资源,加强国内外养老基金和企业年金的业内合作以及与其他有实力的投资集团的合作,搭建共同投融资平台。尤其是在基础设施项目的直接投资方面,该加拿大的共同投资模式由更有资源和经验的领导者来组织和促进交易的完成,可帮助各养老基金实现信息资源和专业人才的优势互补,并通过合作联盟形成巨额的投资资本。比如,英国政府与全国养老基金协会和养老金保护基金之间达成合作备忘录,决定组建一个养老金基础设施平台以汇集养老资产投资于英国的新建基础设施项目。目前已有10个养老基金加入该平台,每个养老基金做出1亿英镑的软承诺,并将在2013年年初之前进行“第一波”20亿英镑的资产投资[12]。

(三)加强公私合作,提高基础设施行业透明度

从基础设施投融资体制的发展来看,PPP模式在应用过程中仍存在很多制约因素。未来,政府应大力支持国内外有关基础设施投资的独立的数据搜集和客观信息的提供,注重对项目特定风险的长期和动态监管。通过与私人部门的合作优化项目的招投标制度与有关合同和协议的设计,比如将环境绩效标准纳入合同条款。同时,设立国家层面的PPP基金,一方面通过股权投资解决项目初期遇到的资金难题,发挥撬动我国社会资本存量的作用;另一方面由其负责寻找适合的PPP项目,并为该项目提供一定的资金支持和风险保障。目前,亚行已经资助印度、印尼、菲律宾等国家成立PPP基金和项目开发基金,积极分享成立与运营PPP基金和项目开发基金的国际经验[13]。此外,OECD还建议成立基础设施投资者协会,由其作为代表投资者利益的集团创建与政府和金融机构的对话平台,制定公平的利益分配机制和必要的风险责任分担框架,实现项目投资风险和收益的合理配置[14]。对养老基金而言,基础设施投资的国家风险、低碳政策风险、货币风险难以评估和对冲,政府有义务直接或间接地实现风险防范措施与投融资工具的有效结合,对基础设施项目的投资操作和风险评估建立国际性指导方针,并支持基础设施项目评级机构和标准的项目设立者(比如绿色债券和基金)的建立。中国政府也应努力探索基础设施投资的标准的风险评估体系和项目财务可持续评估体系,创新基础设施项目风险和收益的动态评估方法,建立权威的基础设施投资指数,并颁布基础设施债权投资计划和股权投资计划的管理指引以规范投资计划产品设立业务、明确操作流程、维护资产安全。鉴于目前就我国多数基础设施项目处于建设阶段,投资风险较大,政府应确保基础设施投资的合理估值和报告,积极引导基础设施债券和结构产品创新,通过税收政策、购买协议、最大收入保证等制度安排或其他多边组织合作为养老基金投资提供多样化的风险转移手段。

[参考文献]

[1] OECD. Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds [R/OL].2014.http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2014_Large_Pension_Funds_Survey.pdf.

[2] BBVA Research. Factors that impact on pension fund investments in infrastructure under the current global financial regulation Implications of the New Regulatory[R/OL]. April 29/30, 2015.https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/factors-that-impact-on-pension-fund-investments-in-infrastructure/.

[3] Inter Vistas Consulting. 10-Year Economic Impact Assessment of Public-Private Partnerships in Canada(2003~2012)[R/OL].(2014-06-10). www.intervistas.com.

[4] Della Croce R. Trends in Large Pension Fund Investment in Infrastructure[Z]. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.29, OECD Publishing, 2012.

[5] OECD. Infrastructure Financing Instruments and Incentives[J/OL]. 2015. www.oecd.org/finance/lti.

[6] Towers Watson. Global Alternatives Study[R/OL]. June 2012. https://www.towerswatson.com/en/Search.

[7] OECD. Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds[EB/OL]. 2015. http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2015-Survey-Investment-Regulation-Pension-Funds.pdf.

[8] PIAC. Composite Asset Mix Reports(1990~2014)[R/OL].http://www.piacweb.org/publications/asset-mix-report.html.

[9] Newell,G.and Peng, The Performance of Unlisted Infrastructure in Investment Portfolios[J]. Journal of Property Research, 2011, 28(1):59-74.

[10] Stewart,F.,J.Yermo. Infrastructure Investment in New Markets: Challenges and Opportunities for Pension Funds[Z]. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.26, OECD Publishing, 2012.

[11] 袁中美.中国养老基金投资基础设施的可行性的理论与实证分析[D].成都:西南财经大学,2014.

[12] Financial Times. Infrastructure pensions platform gets 10th backer[N/OL].(2013-02-18).http://www.ftadviser.com/2013/02/18/pensions/group-ensions/infrastructure-pensions-platform-gets-th-backer-ckrk6cL94ubB0ZCEWR7HwJ/article.html.

[13] 联合资信.知己知彼——国外PPP发展现状及对中国的借鉴[EB/OL].和讯债券.http://bond.hexun.com/2015-03-09/173872960.html.

[14] Inderst,G. Pension Fund Investment in Infrastructure[Z].OECD working papers on insurance and private pensions, No.32, OECD Publishing, 2009.