罗必武,一位视觉思想者的印在

2016-05-14菡阁

菡阁

夜。月色。皎皎银辉给大地笼上了一层细雪。冷光中的少年,伸出一只手来拨弄那些齐膝盖高的飞机草,眼睛却紧紧盯着远处轮廓模糊的橡胶林,林外是一片波光粼粼的海面,四周永远是湿漉漉夹杂腥味的热带雨林空气,说明这是古老神话里“夏虫不可以语冰”的化外岛屿,那是他内心深处神秘不可触及的国度。他从来不敢在夜里走进橡胶林,他抵抗不了内心极大的恐惧,但这恐惧却能极大激发他对那个国度的幻想。在他的幻想国里,橡胶林变成一个巨大而诡谲的穹窿,而飞机草波浪般一分为二向两侧滑去,一只大蚱蜢跳将过来,身后是各种昆虫扇动翅膀在黑暗里散发星星点点的微芒……很多年后,橡胶林的形象几乎没有作为艺术语言的一部分出现在罗必武的作品里,但是因为橡胶林而引发的那种氛围与气息却永远留存在了他的作品里。曾经问罗必武,什么是引发灵感的源泉。罗必武回答是:神秘。

悦读

第次走进罗必武工作室时,微微还是惊讶了一下。

对于一个从小就爱逛艺术家工作室的人而言,看到一个淹没在大面积堆放作品里的工作室真还不多见。大部分的艺术家都倾向于在工作室里彰显个人的格调,给自己也营造一个非常舒适的工作环境。但是在罗必武这里没有。

在他的工作室里,与创作无关的杂物都非常少,几乎见不到多余的家具。采访里连喝茶的杯子也搁在一条独凳上。

这是一个完全时刻处于工作状态的工作室。

广州美术学院院长黎明对他有一个很中肯的评价,“一个徜徉在艺术、技术、论述之间的苦行僧。经年的教学、创作、实验,着意于此,颇有心得,乐此不疲”。

所以,罗必武的工作室标配里必定也有一个书架,不大,但是抽取的痕迹很重。近期读的几本都随意叠放,《图像学》《图像的命运》《印度公路》《安东尼,葛姆雷谈雕塑》……都与专业相关。

对于艺术史,罗必武有一种天然的沉迷。他要求自己的学生们一定要熟读艺术史,成为一位视觉的思想者,超越停留在对技术层面的关注上,通过对观念的思考来提炼对社会文化状态的敏感,从而具备旧有方法论的改良意识。罗必武自己也是一直如此践行,致力解除艺术家复制世界的束缚,不再偏执于世界的客观外表,而是完全超越生活“表情”进入艺术哲学的思考。

对今时今日的思维模式和生命认识的形成,罗必武认为要感谢他从小培养的阅读习惯。

他是广西人,却是在海南长大。那个时候,建设兵团在全国的边疆开花,他也随着父母迁徙到那座远高大陆架的岛屿上,也等于远离了主流中心文化。

一个孤独的少年只能够在阅读里去和孤岛外的世界联接。

罗必武觉得自己那时最幸运的事是在爸爸的办公室里能够看到各种报纸,尤其是能够看到《参考消息》。在那个年代,能够看《参考消息》是一种让人艳羡的特权,当时的那个小小少年也萌发了要走出国门,到世界去看看的梦想。两公里外的新华书店,又是他的另外一种慰藉,日常消耗了他的大部分业余时间,他早年的美术教育就是来自书架上琳琅满目的连环画。他在对那些连环画的临摹中,悄然发现了自己在造型上的天赋。

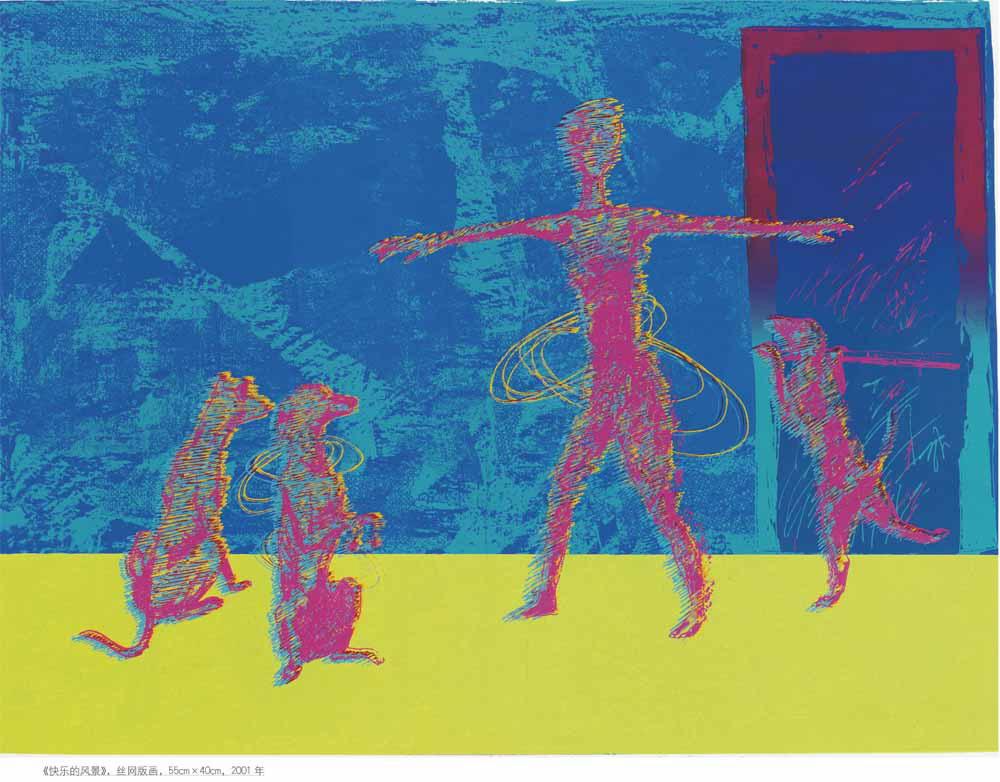

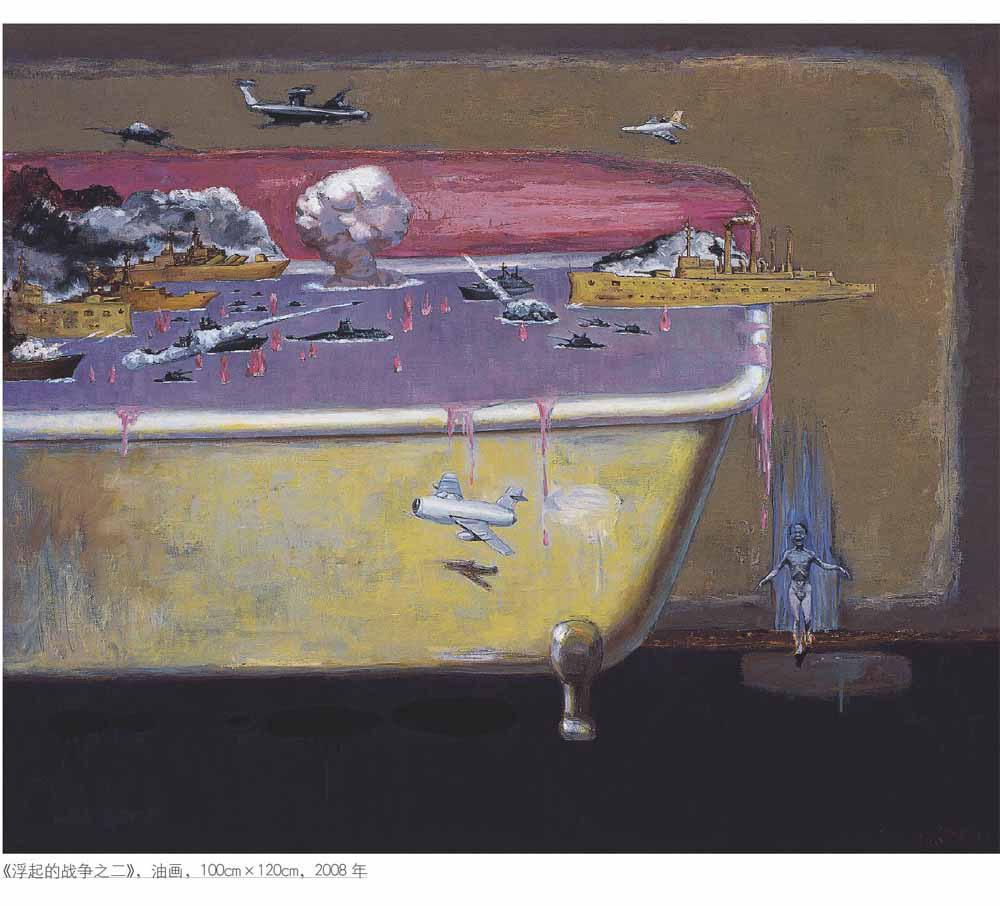

那是他人生里一段物质与精神都极度贫乏的岁月,唯有想象力却是极大的丰盛。勇敢的母亲可以在凌晨两三点踏入他觉得恐怖的橡胶林割胶;人们在割胶时切磋技艺就像种有趣的舞蹈;路过军部驻扎大院时看军人们熟练地为机关枪装子弹,金属色在阳光下闪闪发光;还有最直接影响到他艺术生涯开端的海南保亭版画……这些意象组合起来在他的成年后形成了特别的艺术风格——趋向于原生态古朴的造型,既阴郁又热烈的饱满色彩,对海洋的依恋和对大陆架的某种向往。木瓜、女体、浴缸、塑料袋、狗、小胖手……都被浓缩成了他对欲望解读的多种符号。

而这一切,他之后选择了一种“印在”的观念来记录。

印在

“印在”,罗必武自己创造的专有名词。

“印在”观念的提出,是致力于从艺术的当代性来挖掘丝网版画语言的发展潜力。

在罗必武看来,当初选择丝网版画为主攻方向,就是因为这是一种开放性的介质。

当人们在欣赏版画作品时,通常是看不到版画材料本身的,版画是通过制版到印版的间接过程来完成的,它呈现的是印版完成后的作品,而不是版本身,因此材料的特质实际上是隐藏在版画作品的背后,由此,可以说版画既是印痕的艺术,也是间接的艺术。

罗必武的印在,就是要让这种间接的艺术,有更多的延展性和可能性。比如,不再如以往一样只专注于纸本。

“除了水与空气不能承印以外,其他都能够被承印。”印在的本来含义也是一系列的追问:由印什么转为怎么印,甚至进一步转化为怎样运用印,怎样呈现一件作品,怎样理解一件作品,这样一些更为边缘的带社会学文化分析意味的问题。

罗必武自己解释的印在,就是具备对“在场”“在物”“在时空”中存在的哲学思考。它使丝网版画艺术终止了我们把世界“对象化”的倾向,重新把我们带往“存在者”的世界。

而在这之前,丝网版画艺术一直被“技术运用”所牵绊,造成“工艺还是艺术”这样信念含混的迷思。

中国第一代丝网版画家都是属于开拓类型,更多是从传统文化中去开发图像;而第二代丝网版画家的群体出现才真正实现了丝网版画的转型。第二代丝网版画家最大的贡献就是让观念更早地介入与表达,彻底改变了丝网版画的风貌;而在制作上追求精良,也是第二代丝网版画家进行的开端。有了他们的努力,中国丝网版画才能不断提升和转型。

在第二代丝网版画家中,罗必武是一个独立而有个性的实力派存在,由他锤炼的个人语言清晰,非常好辨认。

他之所以提出印在,就是要使创作者在从草图开始,让观念贯穿构思阶段到与最终的呈现关系进行思考,让创作培养一个完整的思维过程。其实,这需要极高的艺术素养。

不过如果这种思维过程成熟,观念在早期被顺利引入,丝网版画本体语言里的渐变、叠印、锚版印、复数这些特质就会成为一种愉快的游戏。

当代性,就此被激活。

罗必武就这样把他想表达的痕迹印到各种材料上,比如瓦片,比如汽油桶盖,一切可以信手拈来的物件在观念的引入下创造了一种新的交流方式。罗必武对此的观点是,材料与内容可以实现共生。

其中《油桶——隔江山色》这件作品大概在2012年就开始构思,与“印在”概念密切相关。风雅的宋代风格山水画被印在油桶盖上,诗意地置换出现实中偷渡者逃难的情境,又是呈现在经常成为当代政治经济斗争导火索的油桶上,这种构思本来就在颠覆宋画中原有那种天人合一的诗意。罗必武只是借助一个关注当下社会的国际视角,讲述资源掠夺与文明冲突所带来的战争,不能直接展示冲突就是创作的微妙节点。当然,作为艺术家,他依然保有自己的角度与态度,于是在这个过程中,材料所带来的指向性,可以帮助观者理解版画在当代中的各种实现可能性。

身份

如果现在你再问一位当代艺术家,是在画国画还是画油画,那就表示你实在太LOW了。在当代艺术逐渐走向多元综合的总体艺术时,艺术家们更喜欢用不同的艺术手段来表达自己,绘画、雕塑、装置、行为、视频、VR……确实让人目眩神迷,甚至本来就给你个开放性的猜想,然后尊重你给出的让艺术家自己也觉得脑洞大开的答案。

在近期罗必武的《戏仿与箴言》上,除了版画以外,他的表达还涉及油画、雕塑、装置等多种方式,把现场布置成了一个仪式化的“剧场社会”。罗必武认为,这就是关于身份在暗暗转换的奇妙之处。

上世纪90年代初,从海外滚滚袭来的商业大潮,也裹挟着当代艺术的新观念而来。尤其在85新潮集体失声之后,作为改革开放前沿的岭南艺术界突然意识到群体在商品经济里的迷失,开始觉醒,纷纷进行了大胆的探索,甚至一度成为中国先锋艺术的实验室。作为从广州美术学院附中一直读到硕士研究生的罗必武,已经接触到了其中发展的脉络。他在安迪·沃霍尔的英文画册中,深刻感受到了当代艺术的冲击力量。

在这段时问里,他创作了《遛狗的时候看见那棵树长高了》被中国美术馆展出后被收藏,并入选《二十世纪中国美术作品集1900-1999》。那是作为入选中最年轻的艺术家,一脸青春的罗必武亦因此崭露头角。即使是现在再回望这件作品,也会被呈现出新锐的当代特征而深深动容,不可忽视的探索的勇气。

那时起他就想为自己的观念找一个内核。从来被海南人叫做大陆仔的他突然发现——经历广西、海南、广东后,他的地域身份被模糊了,他所谓的原乡实际意义上已经不存在。回到广西和海南,已经找不到根的感觉。而他所眼见的周围,经济飞速发展,城市化进程在这种速度下显得简单粗暴,失去了土地又无法融入城市的农民有着对身份认同的焦虑。他的创作开始从美院附中时期的乡土版画向观念版画转型,而对身份的观察则成为了他艺术生涯里的一个主要的母题。

城中村成了他观察的切片。尤其是大学城在建期间,他经常去附近被拆迁的兰亭村。他发现几乎很多村民的后院里都有不少遗弃的瓦片。他们都住上了小洋楼,用不上这种瓦片了,原有封闭的农业社会家族关系也不断地被冲击,被碎片化。瓦片作为这些老民居建筑重要的组成部分,本来就是旧有身份被抛弃的象征。罗必武就带回了这些瓦片,清洗掉上面的灰尘和青苔,每一片都用麻绳穿成线装书的模样,通过很多技术手段来解决丝印在瓦片上的问题,然后就有了《书》这件作品,大量在城中村里日常看到的符号都被印在了瓦片上。大概在2009年,他把《书》的雏形带到意大利地中海双年展上,被意大利罗马艺术阵营基金会留下了。只是那时思维没有现在这么清晰,更多是指向一座城市化进程留下的碎片,“书”的概念及里面的图片关系也比较随意,没有进行精挑细选做得更完整。这些年来他从未停止过对这件作品的思考,2015年9月在中国美院的国际版画展上,罗必武又带去一部分更成熟的作品,反响不错,于是这件作品慢慢地就归纳起来了。2016年,在《戏仿与箴言》展览上,《书》已经有了一个庞大的阵容,差不多做了一千片瓦片,几乎占据了展厅有限的一半空间。去过那个“社会剧场”的观者,无一不被那样的呈现震撼。罗必武说通过“印在”的概念,将这些瓦片做成线装书,已经强化到古人用做汉简时所带来的文化担当与守望。

而对西方文化身份的观想,他也有自己的思辨方式。代表纯洁和防腐,又代表溶解和消逝的盐被他运用起来,《圣经》里被变成盐柱的女人、无字碑和方尖碑都有强烈的宗教指向,那时他对光怪陆离的当下有一种天启般的个体思考,庄严和永恒被溶解和消逝,他表达了一种深刻的孤独和悲悯。

实际上,罗必武认为自己作为教师的身份也是在发生变化,正在从一个创作指导者变成个让更多个体发声的观念策划者。

(编辑/陈彦如)