梧州戏院轶闻

2016-05-13远舟

远 舟

梧州戏院轶闻

远 舟

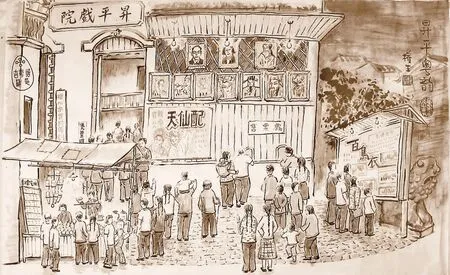

昔日梧州戏院轶闻,说的是清末民初以来, 梧州戏院在台上台下、戏里戏外演绎的一幕幕传奇。彼时,梧州为两广重镇, 商业繁荣,士商萃集,文化勃兴。而市井文化之集大成者,乃是戏院文化。

昔日梧州百姓最重要的文化活动,便是到戏院“睇戏”(看戏)。无论“睇”的是粤剧,还是文明戏(话剧),抑或是后来的电影,皆称为“睇戏”。这与粤俗一致,现今两广人仍称看戏剧或看电影为“睇戏”。

“睇戏”, “睇”台上演的戏有目共睹,“睇”台下乃至戏院以外的“真戏”,则不见得人人有机会。上世纪80年代,笔者曾倾力研究梧州戏剧,特别是梧州粤剧历史,搜集的各种文字和口碑资料颇丰。其中,最为难得的是口碑资料,盖因其提供者今皆已作古。而本文披露的十余个昔日发生在梧州戏院内外的趣闻轶事,十之八九为当年的老者讲述。这应了旧时戏台两侧一副对子的意境:逝者如斯未尝往,后之视昔亦犹今。

诸君且一一细“睇”:

肖医生追脉失金钏 女病人相逼拔银钗

先简要地讲两个小故事。

第一个小故事:有个叫叶荫的柴行铺老板的“细婆”(侍妾),到黎公甫的诊所看病。黎医生见她颇有姿色,动了歹念,借口说她戴的玉镯不如他那只角口匝以金丝的金镯好看,遂将金镯脱下戴上她的手腕。当然,戴的时候就不免有许多不应有的动作了。再说那叶荫老板久等不见“细婆”的踪影,便闯进黎公甫诊所,将正与黎医生神聊的“细婆”强拉回家。事后,黎公甫想起自己的金镯还戴在叶荫老板“细婆”的手上,但又不好取回,便一口咬定是叶荫两人合伙骗了他的金镯。而后者则矢口否认,反说黎公甫居心不良、恶意中伤……

第二个小故事:有个漂亮的女病人到肖医生处看病。肖医生心怀歹意,为女病人把脉时突然惊呼“脉跑了”,接着把手从女病人寸关尺处往上“追”,至脖颈处再往下“追”……诡计得逞,肖医生好不得意!岂料那女病人并非善良之辈,表面上羞羞答答、半推半就,暗地里却设法让肖医生脱下他的金镯给她“玩赏”。肖医生初时不知是计,后见女病人将金镯据为己有,后悔不迭,急欲抢回。那女病人拔下头上银钗,以尖处相逼,凶相毕露,恶言相向……

第一个小故事是清宣统初年发生在梧州的真事,后被人添油加醋,名为“黎公甫追脉”,传为笑谈。当时,正在梧州演出改良粤剧的广东志士班“优天影”,觉得这个笑谈很有意思,便将其改编为讽刺喜剧上演。第二个小故事就是这部剧的主要情节,而其剧名正是本文的题目《昔日梧州戏院轶闻》。

英商人病重会错意 陈太记得银建戏园

合益戏院(今民主路小学附近)是梧州最早的电影院,也是梧州最早的影剧院,由陈太记投资,建成于1919年。

陈太记建合益戏院,还有一个鲜为人知的“秘密”。真假姑且勿论,“秘密”本身却很有意思。

陈太记是梧州人,真名陈甫臣,又名阿牛。在光绪年间他还是一个穿街过巷贩卖毛巾、丝线的小贩。及至1912年,他代理英美公司在广西经销“三炮台”牌和“老刀”牌香烟业务后获得巨额利润,一举成为梧州“四大富商”之一。

大约在1918年底,陈太记正要像往常那样与英国商人作年终结算,不料英商却在这个时候患上重病,口不能言。返回香港治病前,两个随从问英商:“我们在陈太记那里还有‘手尾’吗?”英商艰难地点了点头。随从又问:“是我们欠了他的钱,还是他欠了我们的钱?”

英商无力地伸出张开五指的手。

“是五千元?”随从问。英商无甚表示,随从改口问:“是五万元?”

英商点了点头。

“是陈太记欠我们的吗?”

英商没有表示。

“那么,是我们欠陈太记的?”

英商再次点点头。

然而,这是一个天大的误会。这完全是由于英商病中糊涂,误解了随从问话的意思,以致将陈太记欠他五百元变成了他欠了陈太记五万元。

陈太记做梦也没想到会发这么大的一笔横财。且不说欠英商的五百元不用还了,单这五万元的香烟,卖出去后就净赚了十万元。

可怜那英商回港后不久便不治而终。这样一来,“欠款”一事的内幕,除了陈太记及其左右手外,也就只有天知、地知了。

当时电影业兴起,梧州尚无电影院,于是陈太记欣然从十万元中提取一部分兴建影剧院,取名“合益”。

戏院"闹鬼"飞沙石 新珠驱邪扮"关公"

上世纪20年代,某戏班在梧州鸣盛戏院(今梧州市公安局处)演出,但不知为什么,每天晚上戏院顶部都会“沙沙”地落下许多细小的沙石。一时间,梧州大街小巷都风传鸣盛戏院“闹鬼”。当时,有“生关公”之称的粤剧武生新珠,正在梧州的合益戏院演出,听了传闻,笑道:“哪会有什么鬼,待我去演演看。”

于是新珠转场到鸣盛戏院演出。当晚,戏院顶部的沙石照落不误。新珠见传闻果然不谬,也疑是有鬼作怪,遂决定第二晚改演关公戏《水淹七军》,以镇鬼驱邪。

本来,由于鸣盛戏院“闹鬼”,很多人都不敢来看戏了。忽闻新珠要演他最擅长的关公戏驱鬼,戏迷们便都来了兴趣,纷纷购票。当晚,鸣盛戏院爆满,但《水淹七军》开场不久,正当新珠扮演的“关公”以一个威风凛凛的“扎架”亮相时,“哗”的一声,戏院顶部竟落下了比平时更多更密的沙石。观众乱作一团,惊呼:“鬼连关公也不怕啦!”因此,观众再也不敢到鸣盛戏院看戏了。

后来,戏院终于查出了“闹鬼”的原因。原来,是一些散兵游勇搞的恶作剧,他们因看不成“霸王戏”,便跑到戏院侧边的山腰上,从戏院顶部的缝隙往里撒沙扔石,装神弄鬼。

在正常情况下,河流中含有丰富的溶解氧,可以满足有机物降解的需要,从而达到维持河流生态结构的目的。但在水体受到严重污染或河流中氧含量较低时,河流中的有机物含量会不断增加,而氧气供给不能满足其需求,最终导致对氧气需求较大的生物面临生存危机,而厌氧型生物会快速生长,这也是导致污染严重的河流出现发黑与发臭情况的主要原因。利用人工进行水体调节或是人工曝气等方式可以有效补充河流中的氧气[3]。

"下山虎"诈钱联肯死 周少保无奈终答应

著名粤剧小武周少保,曾于上世纪20年代在梧州共乐戏院(今广仁路一带)演过戏,并有过这样一件趣事:某晚,周少保正扮演他的拿手好戏《打死下山虎》,不料扮演“下山虎”的演员趁机对他“捶心口”——要周少保借钱给他。周少保起初不肯就范,但终究经不住“下山虎”无休止的“死而复生”,只得拼尽全身力气大喊一声:“契弟!点话点好啦(你说怎么办就怎么办吧)!”他声起拳落,“下山虎”当即“死”去。然而,周少保已被折腾得筋疲力尽,汗如雨下,气喘如牛。

此事曾被梧州观众传为笑谈。

徒弟临时来代演 关公竞遭蔡阳杀

旧粤剧戏班演戏大多没有剧本,只是靠开戏师爷(相当于现在的编导)临时草拟一个演出提纲,演员根据这个提纲便上台即兴表演,即所谓“爆肚戏”。由于整台戏都是靠演员“爆”出来的,也就不可避免地“爆”出许多笑话。

话说某戏班下乡演出《关公斩蔡阳》,因饰演“关公”的大老倌(有名气的演员)突然病倒了,只好由其徒弟代演。饰“蔡阳”的大老倌认为与对手的徒弟对戏有失身份,也令自己的徒弟代演。两个徒弟极少有机会“担正”,故演得十分卖力,岂料演至“关公”与“蔡阳”大战时,双方都忘了谁该被打死。

两个徒弟急得直冒汗,一边打,一边低声互问:“你死还是我死?”但是没有结果。后来,饰“蔡阳”的徒弟当机立断,一刀便把“关公”“砍死”了。台下观众见“关公”竟死于“蔡阳”刀下,不禁目瞪口呆,继而哄堂大笑。饰“蔡阳”的徒弟知道坏事了,忙走起圆场,趁观众不注意时,问站在侧幕边的开戏师爷:“究竟谁死?”开戏师爷早把鼻子气歪了,恨恨地说:“等一下两个都死!”徒弟误会了师爷的意思,圆场至台中,大叫一声:“我死也!”即自刎身亡。

一时之间,台上“横尸”两具,眼看着这戏演不下去了。开戏师爷忙令一个演员化妆成仙人模样,出台对着“关公”念了一番“咒语”,“关公”才起死回生。戏,也才得以继续演下去。

恶少侮辱薛觉明 广东贼头抱不平

1944年秋,著名粤剧演员薛觉明(粤剧表演艺术家薛觉先之弟)在南华酒店天台(今大东酒家)演出。某晚,后台里来了一人。此人长得白白净净,穿着斯斯文文,言谈举止风度翩翩。薛觉明正在演出,台上台下来回地奔走,看到那人经常挡道,没好气地对他说:“站开一点,别误了演出!”

那人马上歪头眯眼望着薛觉明,若有所思地微微点头,默默地走了。然而,薛觉明闯祸了!他哪里知道那个道貌岸然的人竟是梧州一霸,姓刘名静,人称刘老三,亦称刘三少。

翌日,守候在南华酒家大门前的刘老三看到薛觉明外出,即令其站住,然后上前猛击一掌,再命其当众跪下。薛觉明背向刘老三而跪,久久不敢起来。其实,刘老三早已离去。

此事很快就传开了。有个外号叫“大木杓”的梧州人,是广东封川(今封开县)一带的大天二(贼头),他深为薛觉明抱不平,便怒气冲冲地赶到梧州,找到刘老三,指着他的鼻尖大骂:“人家是戏班佬,怎么知你是谁呢?要人家大街大巷当着那么多人面前下跪,你太过分了!有本事你同我玩两手!”

刘老三本是条“软皮蛇”,面对这名摩拳擦掌、气势汹汹的“大天二”,一句话都不敢说。

戏院老板施银计 请来"兵王"杀兵痞

戏院的守门员在过去叫“守闸”。最初,担任守闸者都是戏院工人。然而解放前梧州的社会风气十分混乱,散兵游勇、地痞恶霸、“青红帮”流氓经常到戏院看“霸王戏”。守闸工人稍加拦阻,轻则招来一顿恶骂,重则免不了一顿拳打脚踢,有时甚至连命也要赔上。戏院老板对此深为头疼,却苦无良策。后来,老板发现看霸王戏最凶者莫过于“青红帮”流氓,于是便想出了一条以毒攻毒的计策:聘请他们来守闸。

这一招果然奏效,那些腰扎绉纱带、脚穿配有匕首的半筒皮靴的“青红帮”流氓,往戏院门口一站,凶神恶煞,令那些欲看霸王戏的无赖望而生畏,不敢造次。然而,那些兵痞自恃在前线打仗“有功”,霸王戏照看不误。守闸的“青红帮”虽然厉害,但对这些动不动就掏子弹、拿手雷出来当“门票”的兵痞,也不得不忍让三分,轻易不敢得罪。

1944年某月,大华戏院(今居仁路一带)正在上演广东某名班的戏。一连几日,场场爆满。然而几乎每场都有几个或十几个兵痞来看霸王戏,还强坐观众席,把场内搞得乱七八糟。戏院老板为惩戒这些兵痞,设下了一个圈套。某晚,几个看霸王戏的兵痞,看见头等席上几个最好的位置还空着,便不客气地坐了下来。戏院老板假意上前劝他们让开,说这几个好位置是留给几个非同小可的人物的。兵痞们眼一瞪,拍着胸口说:“不让,谁也不让!”老板假意问:“连‘兵王’也不让吗?”

兵痞们不知是计,仍说:“‘兵王’也不让!”老板见他们落入圈套,干笑几声,走了。

不一会,老板领来了几个宪兵,即所谓“兵王”,指着兵痞对宪兵说:“你们的位置让这几个人占了。小人刚才一再言明是留给你们的,可他们就是不让座。你们看怎么办?”宪兵火冒三丈,即刻揪出一个兵痞,押到舞台前,当场用枪打死。其他兵痞见势不妙,飞也似地逃了……

此后相当一个时期,兵痞再也不敢随便看霸王戏了。

戏院广告做手脚 观众中计呼上当

解放前的梧州戏院,为了招揽观众而制作的广告,煞费心机,其形式千奇百怪、不胜枚举。在此仅录一例。

1948年的一天,新光戏院(今新闻电影院前身)挂出了一幅巨型广告牌,上面赫然写着13个斗大的字:是晚千面笑匠廖侠怀领衔主演。

自抗战以后,梧州已很少有著名演员来演出了。忽然来了个蜚声两广,被盛誉为“千面笑匠”的粤剧丑生廖侠怀,自然引起观众的极大兴趣,争相购票。然而出乎意料的是,当晚演出从头至尾连廖侠怀的影子都没有。观众大呼上当,纷纷质问戏院老板。戏院老板不慌不忙地说:“请诸位看清广告后再来说话。”观众这才意识到广告上可能“有鬼”,便涌出戏院,借着灯光仔细一看,不禁叫苦不迭,大骂戏院老板狡猾。

原来,广告在“是晚千面笑匠廖侠怀”与“领衔主演”之间,还有五个如蝇小字:“首徒×××”。

张舞柳改革粤剧 古装戏省略梆黄

1948年6月,经常跟随马师曾做第二花旦并有“小曲王”之称的张舞柳,在梧州新光戏院(今红星电影院一侧)演出。当时,粤剧界提倡改革。于是,以张舞柳、欧少基(文武生)为首的剧团,便编排了一个新派古装戏公演。一时间引起观众极大兴趣,褒贬不一。

这出戏之所以引起观众极大兴趣,乃因它的唱腔全部搬用小曲,如《天上人间》、《满墙飞》等,却没有一句“梆黄”,也没有一句“滚花”。作为粤剧,唱腔中没有“梆黄”,是不可思议的,这也许是张舞柳等当时为了标新立异而为。但将粤剧全部唱腔改用小曲,不能不说是一个大胆、有益的尝试。

迪醒巧演“长亭柳” “将军”穿起“鸦片装”

《再折长亭柳》是名演员胡迪醒的首本戏。1951年底在梧州演出期间,某晚,他突然心血来潮,让“神童”陈少棠在《再折长亭柳》中担正,自己则做丑生,饰演一个将军。这个将军一上台,全场哗然,笑声四起。观众无不为胡迪醒那一身滑稽的奇装异服而惊呼:大靠是用烂席做的,盔头是用鸦片烟灯做的,佩剑则是用鸦片烟枪做的。

胡迪醒这身打扮是有来由的。此前,澳门曾兴起禁烟运动,在当地演出的胡迪醒、任剑辉、欧阳俭等,为配合这场运动,别出心裁地在《再折长亭柳》中设计了一套“鸦片烟装”,让剧中以丑行表演的将军穿用,意在讽刺和奚落吸鸦片烟者。在丑行里穿过“鸦片烟装”的有两人,一是欧阳俭,在澳门首演时由他饰将军;再有一个就是胡迪醒,他在广州和陶醒飞演出时穿过,此次来梧州又将“鸦片烟装”从箱底翻出。

梧州观众原以为胡迪醒穿“鸦片烟装”是为了制造噱头,事后回味起来,其感受恰似胡迪醒之名,既有启迪,又有醒悟。

责任编辑:陈薇