帕米尔高原的回家路

2016-05-12陈莉周银召

陈莉 周银召

在帕米尔高原腹地,平均海拔4800多米,200多公里的山路显得崎岖、艰险而漫长。他们的大手拉着他们的小手,在慢慢前行。乘车、骑马、步行,两天时间不仅考验着年幼的孩子们,更考验着护送他们回家的边防官兵。

孩子放寒假了

“1月11日,塔什库尔干县寄宿制小学放寒假,热斯卡木村较远三个牧业点的12名孩子如何回家,成了让人头痛的难题。我们也一直牵挂着孩子们,时刻在打听放假日期。为了让孩子们安全回家和父母团聚,我们就组织了这次护送活动。”红其拉甫派出所教导员刘宏伟说,每年寒假护送孩子回家是派出所多年形成的习惯。

据派出所民警克力木库力介绍,这些孩子都是塔吉克族,他们在县城寄宿制小学就读。这次放寒假,他们要回帕米尔高原深处的热斯卡木村。那里方圆5000平方公里内,大大小小散布着近10个牧业点。其中,最近的牧业点距巴基斯坦仅几十公里。村子里没有学校,适龄儿童全部在200多公里以外的县城学校和达布达尔乡小学就读。冬季大雪封山,在推土机未打通道路的情况下,通往热斯卡木村的山路只能靠骑马或步行才能进入。

为做好此次护送工作,红其拉甫边防派出所提前做了大量工作:为每名孩子购买了围巾手套,塔什库尔干县边防大队协调了越野车辆,动员牧民群众牵来了马和骆驼,带着军医和药品随队护送,就连路上所需的取暖木材、压缩饼干、饮用水和攀登绳、铁锨等他们都考虑得很周到。官兵们说,山里的情况谁都不敢预测,必须准备周全。

1月14日早上9点刚过,塔什库尔干县还笼罩在黑夜之中,寒风格外刺骨。边防派出所提供的3辆越野车和一辆运兵车已早早来到学校,官兵们检查完孩子的保暖穿戴后,车队准时出发。

从塔什库尔干县小学出发到红其拉甫辖区的伊拉克苏山口,这一段地处中巴友谊公路,虽为柏油路面,但仍积雪成冰,司机一点也不敢大意,越野车缓慢行驶。

车内,男孩们叽叽喳喳地交谈着,女孩们则互相欣赏着派出所官兵送的新围巾,并不住地窃窃私语。他们的脸上,洋溢着回家的喜悦。窗外,一闪而过的除了白雪皑皑的戈壁滩,便是巍峨挺立的雪山。

经过一个多小时的车程,边防官兵和学生们来到了红其拉甫边防派出所。考虑到后面的道路很艰辛,派出所为孩子们准备了热茶、水果和面包、馕等食物。在派出所食堂,所长艾力吐逊带着炊事员,为孩子们端茶倒水,叮嘱孩子们多吃点东西。同时,刘宏伟带领官兵往车上装着食盐、茶叶、糖果、蜡烛等生活必需品。

“山里没有商店,这些都是乡亲们的生活必需品,这次趁着护送学生,我们也对乡亲们进行慰问。”刘宏伟说。在他旁边,卫生员贺刚正在检查着氧气瓶和药箱。贺刚说,这次带了4个氧气瓶,就是怕孩子们和官兵在路上会出现高原反应,药箱里装的都是一些日常药品,也是为乡亲们义诊所需要的。

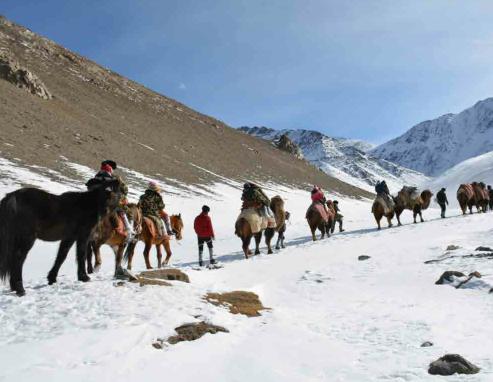

挺进伊拉克苏山口

中午12点左右,经过简短休整,车队继续出发。车队来到了伊拉克苏山口。车子停稳,在此等候多时的牧民们牵着早已准备好的马和骆驼迎了上来。刘宏伟介绍说,大雪封山后,驻地党委政府也协调了推土机,夜以继日地在山顶推雪,由于高原地区海拔高、路况差,推土机每天只能向前推进5公里左右。现在,学生们要骑着马和骆驼翻越山口到达冰达坂,由对面早已协调好的牧民的皮卡车接上孩子们继续前进。

站在伊拉克苏山口,放眼望去,四处白雪茫茫,犹如一床床厚厚的棉花铺在地上。在阳光的强烈照射下,白雪反射出刺眼的光芒,犹如一颗颗密集的星星。不一会儿,笔者便感到眼睛流泪,有一种睁不开眼的感觉。

“快戴上墨镜,雪地里时间久了,会出现雪盲症。”战士冯长青向笔者递上了部队配发的墨镜。

边防官兵和牧民们正在紧张地忙活着:把慰问品和保障物资从车上卸下装到马背、驼背上,为孩子们系紧围巾、戴好帽子和手套。一旁,冯长青和刘宏伟正在往孩子的腿上缠保鲜膜。

“有一段路比较狭窄,骆驼和马上不去,我们要步行到达坂,缠保鲜膜是为了防止积雪钻进大家的裤腿和鞋子。”在帕米尔高原戍边十几年的刘宏伟高原经验十分丰富。

“出发!”刘宏伟再三检查之后,驼队在雪地里向达坂进发。塔什库尔干县边防大队副大队长阿力甫牵着骆驼走在队伍前面,卫生员贺刚和其他官兵走在队伍中间,孩子们两人乘坐一匹马或者骆驼。刘宏伟说:这样安排是为了更好地照顾到每一个孩子。

高原空气稀薄,官兵们每走几步就要停下大口地喘气,双腿就像灌了铅一样沉重;山口积雪深厚,大家时不时会掉进没过膝盖的雪洞;一层层的松散雪粒,被偶尔刮起的阵风卷起,打在脸上、灌到脖里,让人十分难受。尽管这样,官兵们仍紧紧地牵着骆驼,嘱咐孩子们抓好缰绳。

山路上,一面是悬崖峭壁,一面是万丈深渊,隆冬的叶尔羌河不见平日的喧嚣,冰封的河面像明亮的镜子。大山脚下,边防官兵和学生们显得格外渺小,回家的路如此艰辛。

“大家坚持住,今晚就可以到杏子沟住宿了。”警官克力木库力嘶哑的嗓音在空旷的山谷中传出好远。

夜宿杏子沟

到达达坂之后,天色已经发暗。护边员其拉克和乡亲们的皮卡车已经到位。看到官兵和孩子们的到来,他们赶快帮忙从驼背、马背上卸下行李装到车上。招呼孩子们进车后,刘宏伟在对讲机里下达了“继续出发”的口令,车队在群山环抱的戈壁道路上颠簸着前进。因为太累太困,不一会儿,官兵和孩子们已经睡着。

在几辆皮卡车的灯光照耀下,路面是大小不一的石子路,只能容一辆车通行。一侧是望不见边的黑黝黝的大山,一侧是望不见底的悬崖。司机其拉克介绍,悬崖下面就是叶尔羌河。由于天黑,笔者感受不到路况的险峻,在与其拉克的交谈中,也昏昏沉沉地睡去。

“马上到了,可以休息了。”其拉克的喊声,唤醒了车里人,大家张眼望去,外面黑漆漆的一片。笔者掏出手机,此刻,已经是15日半夜12点许。

皮卡车继续蹒跚前行,透过车窗,远处似乎传来了音乐声。其拉克说:“这个地方叫杏子沟,是村子里的一个牧业点,也是大家今晚的住宿地。”乡亲们知道官兵要护送孩子回家的消息后,早早准备好了迎接。当他们看到车队的灯光,便打起手鼓吹起鹰笛欢迎大家的到来。

“赶紧给大家倒奶茶,把面条和羊肉端上来。”房子的主人加马来力老人对儿子海斯肉说。

没一会儿,热腾腾的羊肉汤面条和大块肉端了上来,饿坏了的孩子们接过碗狼吞虎咽起来。“慢慢吃,别噎着。”官兵们和加马来力老人笑着说。

似乎才刚躺下就该起床了。天亮之后,笔者终于看清了杏子沟的庐山真面目:这里地处群山之中的一条狭长地带,山沟里种满了杏树。刘宏伟告诉笔者,每年五六月份,满山的杏树开花,一片片绿叶成荫,是杏子沟最美的时候。

把杏子沟的两个孩子送回家,慰问了杏子沟的牧民,中午12点左右,官兵带着孩子们继续向大山深处的牧业点驶去。

孩子们安全到家

热斯卡木村的牧业点大部分以地形命名,刘宏伟说,再走4个小时左右,就能到达岔河口,这是叶尔羌河的一个分叉口,故以岔河口命名。

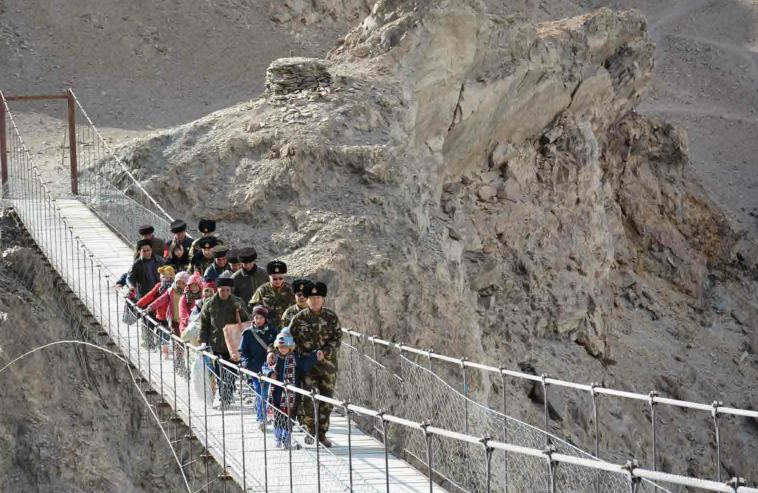

下午4点左右,车队来到了岔河口。虽是冬季,但奔腾的叶尔羌河仍把道路拦腰斩断。“汽车强行通过太不安全了,看来只能步行上山走吊桥了。”刘宏伟显得忧心忡忡。

将近200米长的铁架吊桥连接着两个山头,吊桥下,就是湍急的叶尔羌河,与桥面距离100米左右。官兵们经常到辖区走访,孩子们常年生活在此处,看似危险的吊桥在他们眼里也就是“多走一段路而已”。一个小时后,官兵牵着孩子们有惊无险地通过了吊桥,等候在山坡下的牧民开着拖拉机接上他们,来到了护边员买买提热依木家。

香喷喷的抓饭端上桌,算是临时调整状态和补充体力。一个小时后,拖拉机载着官兵和孩子们继续前进。“前面的两个牧业点只有20公里,不远了,大家再坚持一会儿,马上就可以见到爸爸妈妈了。”刘宏伟坐在拖拉机上喊着,声音顿时被风吹得很远。

在孩子们的欢笑声中,两辆拖拉机轰鸣着向大山深处驶去。最后的两个牧业点就在路边,乡亲们也都早早地翘首张望着,看到拖拉机到来,他们挥着手跑了上来,抱着孩子们亲吻着,老人们甚至流下了眼泪。

送完所有的孩子,已经是晚上9点左右了。护边员依纳瓦提把自家最暖和的房子、最厚的被子、最好吃的饭菜留给了官兵,屋内火炉烧得很旺。附近牧业点的乡亲们也赶了过来,他们以拍手鼓、吹鹰笛、跳鹰舞、唱民歌的方式表达着对官兵的感谢之情。

历经两天两夜,把12个孩子全部安全送到家。16日一大早,红其拉甫边防派出所的官兵与乡亲们一一道别,他们再次踏上了那条“回家”的艰辛之路。■