共享经济类型、要素与影响:文献研究的视角

2016-05-12杨帅

杨 帅

(中国信息通信研究院,北京 100191)

共享经济类型、要素与影响:文献研究的视角

杨 帅

(中国信息通信研究院,北京 100191)

[摘要]基于文献的研究发现,目前有关共享经济的研究主要涉及到类型划分、发展要素、影响与挑战等方面。对共享经济的类型划分,主要包括市场结构、产品类型、所有权是否转移、参与主体等角度,消费观念变迁、互联网技术支撑、信任机制建立和外部环境变化是共享经济快速发展的主要影响因素,而共享经济的发展则带来了分工细化、交易模式变迁、产业结构调整、经济绿色转型等影响,并且给产业发展、行业管理模式和企业经营等带来重大挑战。未来,应该加快对行业管理体制适应性变革,以及共享经济带来的经济社会环境影响等研究。

[关键词]共享经济;类型;要素;影响;挑战

共享经济(Sharing Economy)是一个新近流行起来的概念,可将其简单定义为:通过新兴技术平台分享住房、汽车、技能、时间,以及生产装备、生产能力等闲置资源和能力(包含利用不充分的资源),在满足社会需求的同时提高社会资源利用效率的一种绿色发展模式。内涵相似的概念,还包括协同消费、协作经济、临时工经济等,但共享经济和协同消费使用频率更高。近年来,共享经济发展迅猛,目前已经覆盖到图书、DVD、停车点、WiFi网络接入、汽车、自行车、邻里帮助、创意项目、商业创意、贷款、儿童产品、私人课程、杂货、自由时间或技能等领域(Teubner,2014)。在美国,2009年就已经有20%的家庭生活用品从购买变为租用,而韩国目前已有800多万家庭在租赁日常生活用品,可见共享经济正在对人类生产、生活和消费等经济行为产生越来越重大的影响。与国外十分活跃的共享经济实践和研究相比,国内虽然也有类似共享经济商业活动(如小猪短租、滴滴快的等),但总体而言共享模式在国内各领域的渗透深度远不及国外,且研究成果还相对较少。本文基于文献研究的视角,对共享经济的主流研究文献进行了梳理,以期为国内共享经济研究提供一个理论向导。

一、共享经济类型划分

共享经济,既可看作一种经济发展模式,也可将其视为一种新兴商业模式。要探究其内涵和本质,首先要对这一现象进行解剖,按照不同维度或标准进行类别划分就是其中一法。从近年对共享经济的研究文献来看,已有不少学者根据不同标准对共享现象进行分类,常见的划分标准包括市场结构、产品或服务类型、所有权是否转移等(Teubner,2014)。

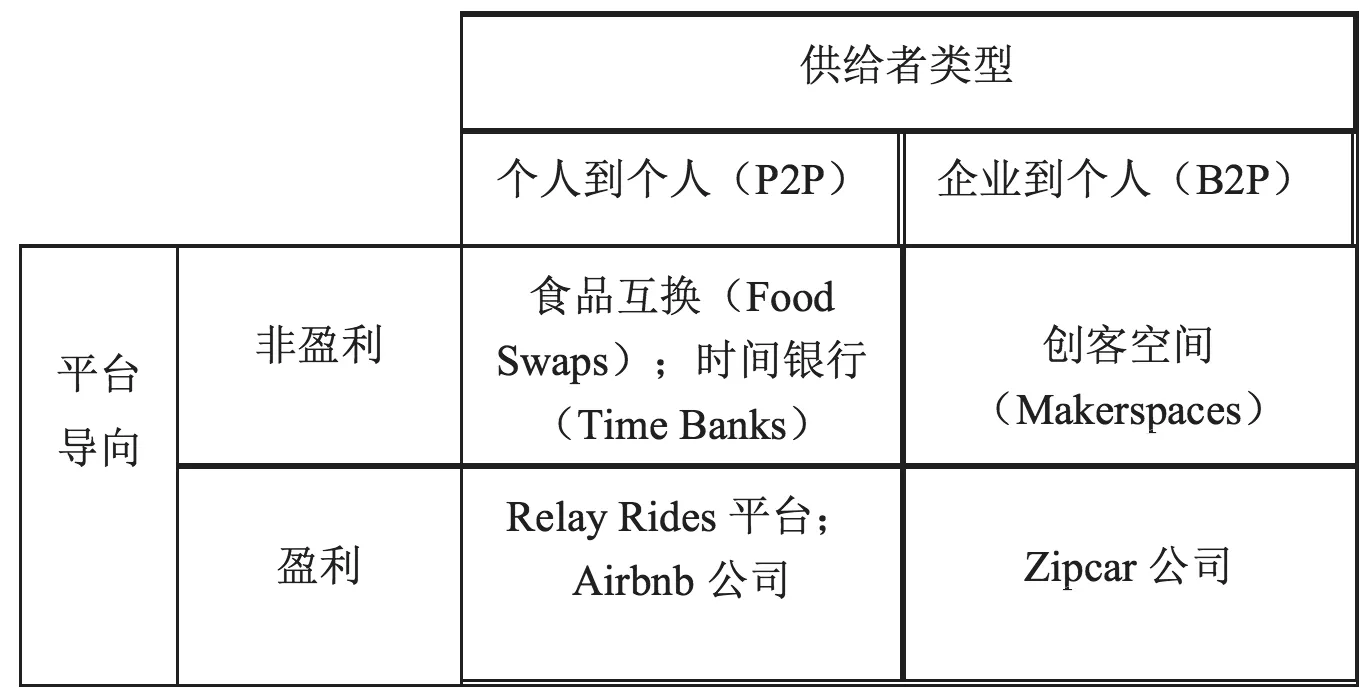

实践是理论研究的重要线索,然而共享实践活动往往差别很大,且参与者常常给自己的共享事业贴上与众不同的标签。尽管如此,Schor(2014)仍然将这些看似不尽相同的共享现象划分为四类:一是商品再流通,如ebay等;二是提升耐用资产利用率,如Airbnb、Uber等;三是服务交换,如时间银行等①伦敦经济学院研究员埃德加·卡恩创立了时间银行的模式,这是一种通过互联网平台调剂不同用户时间余缺的互利模式,每个用户通过为他人提供服务的时间来获得他人为自己提供服务的时间,互联网平台则为这种互利行为提供了重要载体。;四是生产性资产共享,如创客空间、协同工作空间、教育平台、P2P大学等。虽然Schor没有直接指出对共享实践活动的划型标准,但从其划分类别的结果来看,可以认为是一种“目的导向”的划分方法,即根据共享平台提供服务的种类或目的来进行分类。与此同时,他还根据“市场导向”和“市场结构”两个维度对共享平台进行分类,认为这两个维度塑造了共享平台的商业模式、交易逻辑和对传统商业颠覆的潜力。如图1所示,他将共享平台划分为盈利和非盈利的,而将供给者角色的不同划分为P2P和B2P两种类型,两种维度将共享平台划分为成了(P2P,非盈利)、(P2P,盈利)、(B2P,非盈利)、(B2P,盈利)四种类型。

图1 以市场导向和市场结构为标准的类型划分

在Botsman & Rogers(2015)的研究中,共享经济等同于协同消费,也正因如此,他们对共享经济的分类基本从消费的角度展开。在他们的著作中,将共享经济划分为三种类型:一是产品服务系统,在所有权不转移的情况下平台允许成员分享公司或个人拥有的多种产品(进一步又可分为“使用价值共享”、“延长产品生命周期”两种模式,认为产品服务系统的核心是开发产品的售后增值服务,或通过二次利用来延长产品的生命周期,同时与用户保持长期的后续沟通关系)。可见,他们所称的产品服务系统模式中包括了Schor 所称的P2P和B2P两种供给者类型;二是再分配市场,以P2P匹配为主且允许所有权转移的市场,实质上就是我们一般理解的二手产品交易市场;三是协同生活方式,通过物物交换以及类似兴趣、货币、空间、时间等无形资产的分享来实现整个社会生活网络的重构,并由此产生群体协同效应。

从以上共享经济类型划分看,目前学术界对共享经济的类型划分具有如下几点特征:一是大多数学者对共享经济的分类都局限于消费领域,这主要源于目前共享经济的实践和研究焦点主要集中于消费领域;二是对共享经济类型的划分标准不一,且常有交叉,目前还不存在公认度较高的分类方法;三是这些类型划分较好地反映了不同学者对共享经济内涵的认知,其中所有权是否转移和参与主体是两个重要要素。

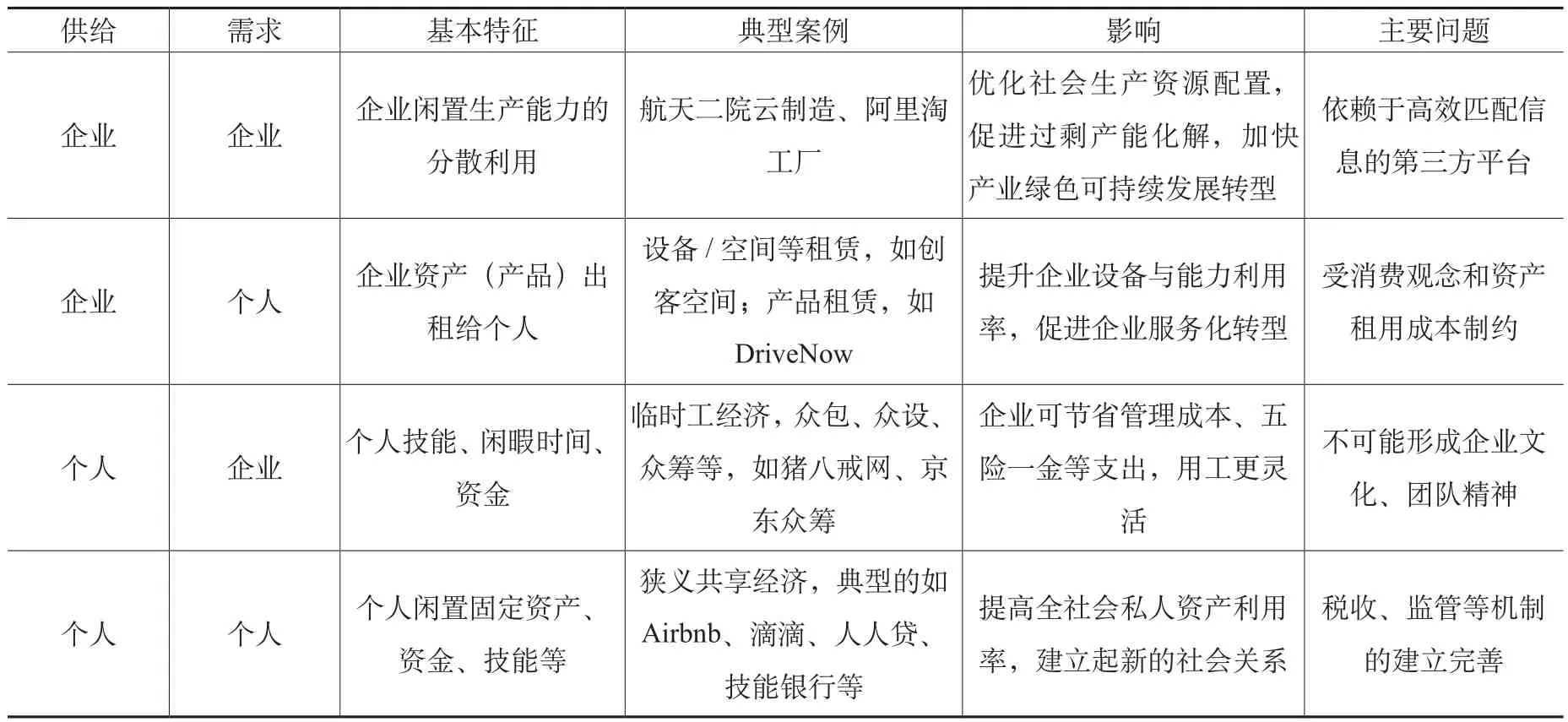

本文从更加广义的角度分析共享经济模式,认为共享经济带来的不仅仅是消费观念和消费模式的变迁,更为深刻的变革是加快经济社会绿色转型步伐,而且这种转型更加依赖于共享经济模式在生产领域的加速扩散。已有的研究也表明,共享模式并不新颖,其内核类似于过去生产领域中的“设备租赁”,不同主要体现在两个方面:一是将对“所有权”的利用引入消费领域,并强调对闲置资产的利用;二是不同于过去卖方拥有绝对议价能力的设备租赁,共享模式实现了买卖双方的关系对等与能力均衡。以这些认识或观念为出发点,并充分吸收既有研究中分类方法的优点,我们基于共享经济参与主体的差异,提出了一个涵盖生产和消费领域,且区分不同参与主体的共享经济类型划分框架(如表1所示)。

表1 基于供求主体差异的共享经济类型划分

在供求双方为“企业-企业”的情况下,利用互联网资源整合平台,可在全社会范围内优化配置不同企业间的闲置产能和市场需求,是解决生产领域资源结构性矛盾的有效途径之一,例如阿里淘工厂就实现了线上市场需求与线下供给能力间的高效匹配;在供求双方为“企业-个人”的情况下,企业可进一步拓展闲置资源的利用渠道和方式,典型如首钢的创客空间,为个人创业者提供了试验设备、创业基地、资金等资源;在供求双方为“个人-企业”的情况下,主要体现为临时工经济形式,即拥有时间、技能等闲置资源的个人通过类似猪八戒网等众包平台,为企业提供临时性的设计研发等服务,这既是个人提高自身收入的重要途径,也是企业利用外部资源解决内部问题的重要渠道;在供求双方为“个人-个人”的情况下,作为个人的交易双方通过互联网平台交易各自拥有的闲置资源,例如滴滴打车交易的车辆出行服务、技能银行交易的个人特殊技能等。实际上,对共享经济的基本分析也没有脱离经济学基本框架,其核心也是对供求的对接,是贸易文明②贸易文明,简单讲就是基于商品买卖环节产生的人类文明形式,而共享经济的核心就是利用更加先进的技术和平台,更好地促进买卖环节效率的提升,尤其是闲置资源的买卖。的拓展和延伸。不同的是,对接的产品和服务对象发生了改变,更加突出闲置资产和服务的再利用。

二、共享经济模型的要素分析

共享是人类社会起源之初的基本分工形态,共享模式也在上世纪就已出现,但共享现象与协同消费被人们视为一种普遍的经济形态,还是近些年的事情。为何历史最为悠久的共享现象现在才广为流行起来呢?究其原因,共享经济是一系列综合要素共同作用的结果,例如更低支出的消费动机、互联网技术提供的有力支持、全球气候变化的隐忧等等。我们根据供给、需求、环境、技术四个角度将这些因素归纳为消费观念、技术要素、信任机制、环境变迁等四个方面(如图2所示)。

图2 共享经济模型的四要素框架

(一)消费观念变迁

满足日益增长的物质文化消费需求是一切产业形成、发展和壮大的根本前提,而以尽可能低的支出满足产品和服务需求(即利己动机)则是消费行为的基本出发点。共享经济的快速发展,本质上就是越来越多人接受共享消费理念的结果,已有不少研究成果显示,消费观念的变迁直接引致了共享经济的产生和快速发展,这也是不少文献将共享经济称为协同消费的重要原因。目前,已有不少学者围绕共享经济参与动因展开研究,但是研究结果往往发现有很多影响因素,例如共享消费的可持续性、共享活动的愉悦性、获得收益等(Hamari et al.,2015)。而且越来越多的研究者发现,大多数人参与共享经济主观上并非是为了推动绿色消费(尽管共享消费客观上促进了绿色发展),而仅仅是出于利己动机(Matzler et al,2015)。也就是说,大多数共享经济的参与者,要么是为了通过闲置资产或时间从中获得额外收益,要么是为了用更低的成本来满足自己的消费需求。例如,Shaheen & Cohen(2008)以汽车共享为例的研究表明,全球汽车共享最主要的动机是成本节约、地点方便和停车保障,而这些因素无不显示出消费者参与汽车共享的自我满足特征。

尽管“利己”是参与共享消费的主观动机,但客观上却促进了整个经济社会的绿色发展,而一旦共享参与者发现“利己”消费行为与绿色低碳需求不谋而合时,他们参与共享消费的积极性也将得到强化,并逐渐形成“使用而非拥有”和绿色消费的观念,而类似观念则将进一步促进共享经济的加快成长。研究表明,观念的变迁已经成为共享经济加快发展的重要障碍,很多时候不是企业无法向共享模式转型,而是消费者对过去的占有观念和产权消费方式的认知难以在短期内改变(Botsman & Rogers,2015)。在传统经济中,交易一般要求产品所有权的转移,产权的观念已经根深蒂固,受到私有产权的法律保护,有形物品共享将受阻。同时,物质主义、占有个人主义、自我认同等观念都会演变成为对财产拥有的观念,进而阻碍共享经济的发展(Belk,2007)。

(二)互联网技术支撑

共享经济是互联网时代才开始流行起来,基于互联网、跨时空的各类平台是共享模式加速繁荣的技术支撑。在互联网出现以前,人类生产生活等活动受限于物理世界,并且按地理区位分布在城市或农村中,聚集在同一地理区域的人群在需求和兴趣上比较相似,这使得相互分享变得不太可能(Botsman & Rogers,2015)。互联网的出现,则打破了时间、空间与社会阶层的限制,来自不同国家和地区的消费者在互联网上形成各式各样的虚拟社区与群落,并展开不同于传统市场的交易。可以说,互联网技术是共享经济的技术基础,这一点已经被广大研究者所认同。例如, Belk(2014)研究认为协同消费和共享经济现象产生自网络时代,而Sach(2015)将共享经济视作一种IT驱动的现象,Belk(2014)则认为网络开启了共享的新纪元。尽管这些观点对互联网技术在共享经济中的重要性的界定有所差异,但无疑也可看出互联网技术对于共享经济的支撑性。

对于互联网技术在共享经济发展中的具体作用,Matzler et al.(2015)认为是提供了寻求分享物品的便利渠道,同时网络中社会媒体的发展也给共享经济提供了刺激。Leismann et al.(2013)的研究认为,互联网的广泛使用及其提供的网络机遇在改变消费模式方面发挥重要作用。Schor (2014)则从技术的角度出发,认为互联网时代的复杂软件技术降低了二级市场的传统高交易成本,提升了共享模式中交易的透明度,降低了陌生参与者的交易风险。无疑,对于共享平台而言,利用互联网技术为参与者提供集聚大众、促进增长、提升信任、确保安全的良好支撑是其基本任务。

(三)信任机制建立

交易的前提是买卖双方的自愿,而自愿的基础则是双方对产品与价格形成的一致评价。这是市场交易达成的基本前提,不论是传统市场还是共享市场均如此。但是,这种一致评价的形成,以及要保证交易后双方仍然满意,基础则是诚实与信任,卖家不随意报价而买家也不随意压价。正因如此,大多数学者也将信任视为共享经济发展及确保共享满意度的一个基本决定因素(Möhlmann,2015)。

传统消费模式下,消费者信心要通过不断试错来建立,而共享消费模式下,消费者信心则主要依靠共享平台建立的良性信任机制。在互联网技术的支撑下,共享平台通过用户的“众包”式反馈和评价来降低风险,众多用户评价和共享平台设计的信誉信息功能已经成为共享模式不可或缺的基本保障机制。例如,全球知名的共享平台——沙发客(Couchsurfing)网站就设计了四个层次的信任功能供用户选择:基础层是用户姓名和地址认证卡;第二层是账户资料描述(设计开放式问题);第三层是鼓励用户更多介绍自己;第四层是最高等级的信任,即“担保人”制度,通过线下接触过的第三人提供担保(Botsman & Rogers,2015)。淘宝、eBay等其他共享平台也都建立了各自的信任机制,主流方式都是依靠广泛的共享参与者提供评价和信誉评分。实践证明,这样的信任机制很好地解决了陌生人之间实现消费共享的信任障碍。

(四)外部环境变化

马克思主义哲学认为,内因是主导、外因通过内因起作用,共享经济的发展对这一理论进行了很好的诠释。有关共享经济的已有研究发现,共享模式的起源和发展离不开外部因素的刺激和催化。例如,以汽车共享模式的起源为例,1973年爆发的石油危机及其引发的全球经济危机,促使人们为应对汽油价格大幅上涨带来的交通成本急剧增加,逐渐自发形成了基于社区、以分摊汽车养护成本为目的的私人汽车共享模式(Bonsall,1981)。正是石油危机带来的用车成本大幅增加,给以更低成本满足出行需求的汽车共享模式提供了市场需求。正如Ranchordás(2015)所言,全球经济低迷促使我们重新审视财富和消费的关系,经济困难带来的压力使我们不得不考虑去进一步挖掘群体之间所拥有的既有资产,并进而逐渐推动大家去接受“使用权更为重要”的消费观念。

三、共享经济带来的影响与挑战

共享经济是互联网时代社会资源高效配置与利用的一种新兴模式。这种模式的强大力量在于对社会闲置资源的挖掘和利用,并逐渐推动向绿色发展迈出实质性步伐。与此同时,共享经济也可能带来一些负面影响和挑战,对此学术界还未形成定论,讨论依然在进行。

(一)共享经济带来的经济影响

共享经济推动分工更加细化深入。在共享经济中,参与者广泛接受“使用权”消费的观念,所有权和物质主义将逐渐被弱化,企业只需控制无形品牌、核心技术等关系企业核心竞争力的要素,而从生产、管理、营销到客户服务的其他环节都可被外包,逐渐形成分工更为精细的产业生态体系,这是与协同消费相对应的协同生产。随着技术变革步伐加快,共享所有权的趋势将日益明显。典型案例是,目前IBM、Xerox、Sony等国际商业巨头都已加入到环保专利共享组织(Eco-PatentCommons)中,他们共同形成了一个以环保专利应用、交互为核心的虚拟化开源共享社区,任何想对生态环境做贡献的组织和个人都可以免费使用该组织成员所拥有的环保专利(Botsman & Rogers,2015)。类似分享并不影响这些商业巨头的核心竞争力,反而让他们能够通过共享组织成员间的环保专利而减少该方面的投入,并更加专注于自身的核心领域。

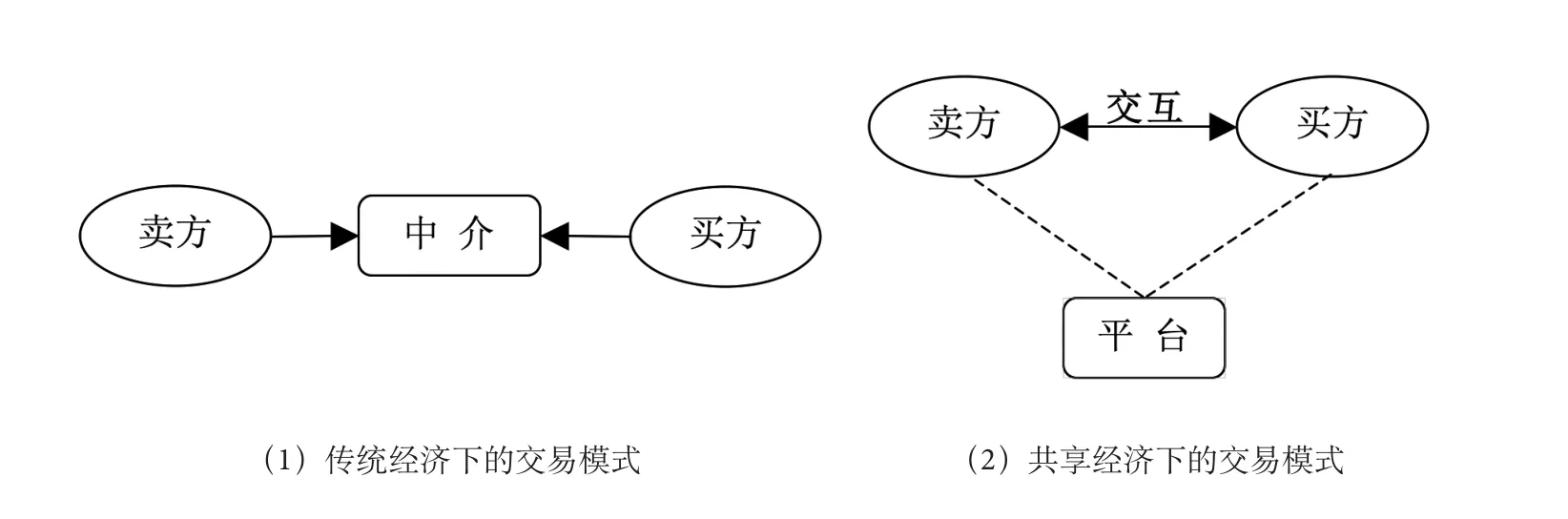

共享经济推动交易模式发生重大变革。如图3(1)所示,传统经济模式下,产品要实现从生产到消费的跳跃,主要依赖于中间环节规模庞大的渠道商和分销商(可统称为中介)。卖方将产品批发给中间商,买方再从中间商购买,在整个商品流转过程中,买卖双方一般不会见面,买方对产品质量、出厂价等信息也无法知悉,在交易过程中处于弱势地位。然而,在共享经济模式下[如图3(2)所示],中间规模庞大的渠道商和分销商逐渐被挤出市场,买卖双方在共享平台上进行直接议价交易和互动,而共享平台仅仅为交易双方提供一个虚拟市场(包括市场中的交易规则、信任机制、交易安全等技术保障)。可见,共享经济推动了整个产业价值从生产者到消费者间的重新分配,中间食利阶层逐渐远离,而买卖双方利益分配更加平衡。此外,更加突出的是,在共享模式下,参与用户基于信任自愿参与并直接同他人分享物品,交易双方属于公平、对等的关系,而这也是共享经济区别于既有租赁服务的差异所在(Kim et al.,2015)。而在Smolka & Hienerth(2014)看来,共享经济就是通过分享活动给使用任何有形或无形资产的密集个人用户社群赋能,使得市场交易双方变成对等关系。

图3 传统经济与共享经济交易模式比较

共享经济推动产业转型与结构调整。传统经济中,经济交易的前提是要转移交易产品的所有权(Kim et al.,2015),而共享经济中的交易只需暂时性地转移使用权,消费观念的变迁将直接推动企业经营模式与产业结构的演变。在共享经济模式中,企业盈利能力的强弱将不再依赖出售产品的数量,而与单位产品的使用次数呈正相关。在这一逻辑下,企业产品的设计和制造就会更多地考虑耐用性、无缝升级换代以及便于再次利用(Botsman & Rogers,2015),而企业的经营模式也将从生产制造向下游的增值服务延伸,企业的收入将主要来源于售后增值服务。实际上,目前宝马、大众等汽车巨头都在向汽车共享领域延伸。可以预见,未来经济结构中的服务比重将加快提升,并且制造与服务融合的趋势将日益凸显。需要指出的是,共享经济推动的产业服务化、产品耐用化、消费绿色化也是当前我国工业发展中的短板,更是引导培育求真务实、精益求精等工业文化,提升我国工业软实力的重要方面。

共享模式推动经济发展加速向绿色化转型。传统消费模式下,私人占有和企业对销售额的追逐创造了一种“使用—丢弃”的快速消费文化,并产生大量浪费、制造大量垃圾。在共享经济模式下,消费者逐渐意识到自己需要的只是产品消费所提供的功能,而企业的责任也不再停留在产品制造和销售环节,而是要覆盖整个产品生命周期。共享经济推动“使用—丢弃”的快速消费模式逐渐转向“使用—再使用—回收再利用”的闭环运行模式,可见共享经济与绿色发展的宗旨高度重叠。更为重要的是,共享经济大幅拓展了消费的范围,过去社会上闲置的大量产品有了再次进入市场交易和消费的机会,而消费者可供选择的范围也就得到了极大拓展。二手产品的共享或再次交易,减少了对新增资源的消耗,同时也大幅提升了既有社会资源的利用效率,直接推动循环经济发展。在生产领域,如果闲置生产资源和生产能力也能通过共享模式得到有效利用,那么对工业企业而言无疑是一个以低成本提升竞争力的绝佳途径。

此外,共享经济还可显著降低创新创业成本,催生更多的创新技术、模式和业态。在不少学者看来,共享平台的核心问题就是要连接志同道合的人,集聚大众、提升信任、促进增长,并通过广泛的社会共享创造出多样化的新技术、新工具、新媒体、新产品等,进而推动创造力的激增(Nguyen,2014;Rifkin,2015)。刘建军和邢燕飞(2013)研究认为,共享经济改变了交易选择空间和福利提升空间,改变产权观念,培育合作意识,形成新的供给模式与交易关系,改变劳资关系并有利于解决城市管理问题。

(二)共享经济带来的环境影响

在有关共享经济的研究文献中,有不少讨论了共享消费带来的环境影响问题。至今,大多数研究都认为共享经济有利于节能减排和绿色低碳发展,但是也有学者对此表示异议,毕竟有时这方面的证据或论证不是那么充分。

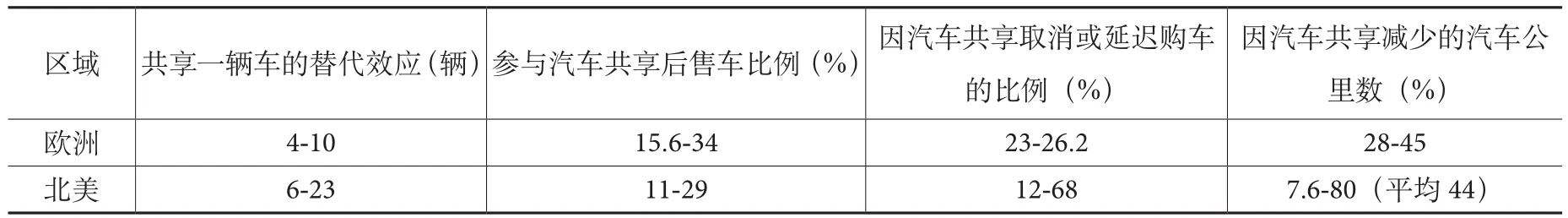

共享经济促进绿色发展是主流观点。例如,Rifkin(2015)认为,共享经济促进消费从所有权转向使用权,可大大减少新产品的销售量,进而减少资源消耗和温室气体排放。支撑类似观点的还有不少经验研究证据,例如Belk(2014)、Martin & Shaheen(2011)等采用汽车共享调查数据的经验分析表明,北美和西欧汽车的平均使用水平仅有8%,而汽车共享可通过减少汽车购买、售卖或推迟购买汽车及减少车辆行驶里程等途径推动温室气体减排(如表2所示),其中对北美汽车共享所产生的减排效果估算,大致相当于推动户均温室气体排放量减少0.84吨/年。

表2 汽车共享的影响

也有不少学者对共享经济促进绿色减排表示质疑。例如,Schor(2014)就认为,对大多数人而言,汽车共享会通过增加汽车的易用性来提高排放。实际上,这种效应在经济学基本理论里已经有过分析,即消费的替代效应和收入效应。因此,我们很难否认汽车共享所带来的双面影响:一方面减少新车使用和行驶里程,可降低排放(替代效应),但另一方面则因使用成本降低、便利性提高而激发更多需求,行驶里程和排放也就同步提高(收入效应)。差别在于,大多数学者认为替代效应该大于收入效应,如Leismann et al.,(2013)的研究在正视共享经济带来的正负面环境影响的情况下(如表3所示),仍然认为共享经济是一种资源节约型的模式。此外,Schor(2014)还提出了一系列共享经济可能会带来的其他负面波及效应,如出租方因赚了钱可能购买对生态影响更严重的产品,旧物利用刺激再买新的,使用成本下降刺激更多消费。

表3 共享经济的环境影响

(三)共享经济带来的挑战

共享经济的发展给经济社会文化等带来广泛影响,但对产业发展而言,我们应该更多地关注共享经济模式带来的诸多挑战,并时刻做好转型应对准备。

共享经济给产业发展带来重大挑战。研究表明,共享经济将在短期内对产业发展带来显著冲击,因为对使用权的消费将直接减少新产品购买,随之而来的则是传统产业发展和市场扩大的阵痛(Matzler et al.,2015)。例如,对租房共享市场的研究表明,在基础情景下,美国德州Airbnb客房数量每增加1%,当地酒店季度收入就会下降0.05%(Zervas et al.,2014);而对汽车共享的调查研究则表明,汽车共享推动户均车辆拥有量从0.47下降到0.24,每共享一辆车就能替代9-13辆车,而实际上有不少家庭在参与汽车共享之后就不再保留家庭车辆(Martin et al.,2010)。

共享经济对行业管理带来重大挑战。近年来,共享经济得到快速发展,但同时也遭到了各方非议。其中,对那些提供类似服务的传统企业而言,未受监管的共享经济服务的公平性受到了质疑(Ranchordás,2015),如滴滴快的、Uber等提供的出租服务并未受到传统出租业务的特许经营、监管定价等管制,而这会使传统企业处于不利的市场竞争地位。同时,共享经济发展带来的负面声音也越来越多,如地方政府调查并限制Uber、滴滴等共享平台活动,传统企业员工也组织起来抗议这些极具侵略性的共享平台,并且员工工作条件和保障正在受到腐蚀,实际工资下降(Schor,2014)。显然,面对共享经济新模式带来的这些问题,行业管理部门还没有做好应对准备。

共享经济对企业发展带来重大挑战。企业的生存和发展必须紧紧抓住消费者需求的变化,而共享经济带来的消费观念、消费行为和交易模式的变迁不可谓不重大。为适应这种消费侧的变革,企业必须要在生产经营理念、企业核心价值、生产管理模式等方面做出重大调整,对企业而言这无疑是一次涅槃重生。针对共享经济带来的种种变革,Matzler et al.(2015)的研究提出了六个企业转型途径:从卖产品所有权转向卖使用权(即租赁模式)、支持用户再售物品(即二手市场)、利用未使用的资源和能力、提供修理和维护服务、将协同消费向新消费市场拓展、发展与协同消费衔接的全新商业模式。尽管理论研究为企业转型指出了一些方向,但实践操作千差万别,仍然需要企业加快探索。

四、研究展望

本文从文献研究的视角探讨了共享经济的类型划分与关键要素,以及共享经济发展带来的经济社会影响和挑战。从现有研究文献来看,共享经济是人类经济社会加快实现持续健康发展的重要途径,共享经济的加速成长需要我们主动进行消费观念调整与行业管理模式变革。但是,总体而言,目前国内外对共享经济的研究才刚刚起步,还有诸多问题有待我们进一步加深研究。

亟需加快对共享经济带来的行业管理模式变革研究。共享经济的发展带来了消费模式与企业经营管理模式的变革,既有的行业管理体制已经不适应产业发展需求。Ranchordás(2015)的研究指出,共享经济作为一种新兴模式,需要更少但更广泛的规则,既不扼杀创新,同时也提供最低限度的法律要求,为未来发展提供开放规则。但是,共享模式的发展具体需要哪些方面的最低监管需求?如何协调管理好既有产业与提供类似产品和服务的共享模式?如何更好地引导实现从传统模式向共享模式的平滑过渡,并进一步推动整个经济社会的持续健康发展?这些问题都亟需加快研究。

共享经济带来的各种变革性影响仍需加深研究。既有的研究已经表明,共享经济带来的影响是变革性的,且在很多领域的影响都极为深刻。但是,正如对共享经济带来的环境影响的争议一样,针对共享经济对很多领域产生的影响的研究还不够深入,一方面是可供分析的实证数据还较少,另一方面则是因为共享经济研究还未受到足够的重视。我们认为,未来应该亟需加深对共享经济带来的产业发展影响研究,共享经济环境影响的回弹效应研究,以及共享经济带来的交易模式与企业管理模式变革研究,等等。

此外,针对共享经济平台的研究也十分必要和有意义,尤其是要关注利用共享平台促进大众创业万众创新、激活民间资本活力、推动收入分配渠道多样化等等议题。

[参考文献]

[1] 雷切尔·博茨曼,路·罗杰斯. 共享经济时代:互联网思维下的协同消费商业模式[Z]. 第1版. 上海: 上海交通大学出版社, 2015.

[2] 杰里米·里夫金. 走向物联网和共享经济[J]. 企业研究. 2015(02): 14-21.

[3] 刘建军,邢燕飞. 共享经济:内涵嬗变、运行机制及我国的政策选择[J]. 中共济南市委党校学报. 2013(05): 38-42.

[4] Teubner T. Thoughts on the Sharing Economy: Proc. of the International Conference on e-Commerce[Z]. 2014: 11, 322-326.

[5] Schor J. Debating the Sharing Economy[R]. A Great Transition Initiative, 2014.

[6] Hamari J, Sjöklint M, Ukkonen A. The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption[R]., 2015.

[7] Matzler K, Veider V, Kathan W. Adapting to the Sharing Economy[J]. MIT Sloan Management Review. 2015, 56(2): 71-77.

[8] Shaheen S A, Cohen A P. Worldwide Carsharing Growth:An International Comparison[R]. Institute of Transportation Studies, 2008.

[9] Belk R. Why Not Share Rather than Own? [J]. Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2007, 611: 126-140.

[10] Belk R. You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online[J]. Journal of Business Research. 2014, 67: 1595-1600.

[11] Sach A. IT-user-aligned Business Model Innovation (ITUA) in the Sharing Economy: A Dynamic Capabilities Perspective: ECIS 2015 Completed Research Papers[Z]. 2015.

[12] Belk R. Sharing Versus Pseudo-Sharing in Web 2.0[J]. Anthropologist. 2014, 18(1): 7-23.

[13] Leismann K, Schmitt M, Rohn H, et al. Collaborative Consumption: Towards a Resource-Saving Consumption Culture[J]. Resources. 2013, 2: 184-203.

[14] Möhlmann M. Collaborative consumption: determinants of satisfaction and the likelihood of using a sharing economy option again[J]. Journal of Consumer Behaviour. 2015, 14: 193-207.

[15] Bonsall P. Car Sharing in the United Kingdom: A Policy Appraisal [J]. Journal of Transport Economics and Policy. 1981, 15(1): 35-44.

[16] Nguyen G T. Exploring collaborative consumption business models - case peer-to-peer digital platforms[D]. Aalto University, 2014.

[17] Kim J, Yoon Y, Zo H. Why People Participate in the Sharing Economy: A Social Exchange Perspective: PACIS 2015 Proceedings[Z]. 2015.

[18] Smolka C, Hienerth C. The Best of Both Worlds: Conceptualizing Trade-offs between Openness and Closedness for Sharing Economy Models2014.

[19] Martin E W, Shaheen S. Greenhouse gas emission impacts of carsharing in North America[J]. Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on. 2011, 12(4): 1074-1086.

[20] Zervas G, Proserpio D, Byers J W. The Rise of the Sharing Economy:Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry[Z]. Boston U. School of Management Research Paper 2013-16, 2014.

[21] Martin E, Shaheen S, Lidicker J. Impact of carsharing on household vehicle holdings: Results from North American shared-use vehicle survey[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. 2010(2143): 150-158.

[22] Ranchordás S. Does Sharing Mean Caring:Regulating Innovation in the Sharing Economy[J]. Minn. JL Sci. & Tech. 2015, 16(1): 413-475.

Sharing Economy Types, Factors and Influences: The Perspective of Literature Research

YANG Shuai

(China Academy of Information and Communications Technology, Beijing 100191)

Abstract:Based on the literature analysis, the research on sharing economy is mainly related to the types of division, the development, influences and challenges. The types of sharing economy mainly include market structure, product type, ownership transfer, participation, and other factors. The main factors which influence the rapid development of the sharing economy are the changes of consumption concept, the support of internet technology, the establishment of trust mechanism and the external environment change. The development of sharing economy have brought the division of labor, transaction mode, industrial structure adjustment, economic green transformation and so on., and also brought a great challenges to the industry development, industry management and business management. In the future, we should speed up the reform of the industry management system, and study the economic and social environment of the sharing economy.

Key Words:Sharing Economy; Types; Elements; Influence; Challenges

[作者简介]杨帅(1985.1- ),男,四川蒲江人,中国信息通信研究院政策与经济研究所工程师,产业经济学博士,主要研究产业经济与政策。

[收稿日期]2016-2-16

[中图分类号]F49

[文献标识码]A

[文章编号]2095-7572(2016)02-0035-11

﹝责任编辑:王蓓﹞