中低渗透单一河道储层聚合物驱的可行性研究

2016-05-11王广霞中石油大庆油田有限责任公司第九采油厂黑龙江大庆163853

王广霞 (中石油大庆油田有限责任公司第九采油厂,黑龙江 大庆 163853)

中低渗透单一河道储层聚合物驱的可行性研究

王广霞(中石油大庆油田有限责任公司第九采油厂,黑龙江 大庆 163853)

[摘要]针对中低渗透单一河道储层开发后期注水易沿河道中部突进,导致注水波及系数小,常规水驱调整及剩余油挖潜效果差的问题,开展了中低渗透单一河道储层聚合物驱的可行性研究。优选出适合中低渗透单一河道储层聚驱的聚合物分子量为1200×104~1600×104。优化注入参数,即聚合物驱注入质量浓度为1000mg/L,注入速度为0.06PV/a,聚合物用量为300mg/(L·PV),可以实现有效渗透率在100mD以下储层的有效注入。通过分析中低渗透单一河道储层聚驱效果的影响因素,表明当聚驱控制程度大于80%、驱替距离165m时聚驱效果较好。该研究提高了中低渗透单一河道油藏的采收率,为该类油藏后期挖潜提供了借鉴。

[关键词]中低渗透储层;河道砂体;聚合物驱;注入参数

敖古拉油田塔2区块位于敖古拉大断裂东侧,为一东南倾没的单斜,没有完整的构造圈闭,仅在北部的2号井区有一局部的构造高点。开采层位为萨尔图油层的萨零组,为岩性圈闭型油藏。属三角洲前缘亚相水下分流河道沉积,正韵律,砂体呈条带状南北展布,砂体宽度为300~500m。储集层物性中等偏低,平均有效孔隙度22.9%,空气渗透率232.7mD,有效渗透率77.6mD。塔2区块于1988年投入开发,1991年转入注水开发,2001年外扩8口井。注水开发20年来,通过采取注采系统调整、早期周期注水、化学浅调剖、外扩钻井等措施,取得了较好的开发效果。截至2011年9月,油田共有油水井16口,其中采油井9口,日产油5.5t,采油速度0.34%,采出程度33.41%,综合含水率91.1%;注水井7口,注水压力6.2MPa,日注水135m3。目前已进入高含水期开发阶段,油层水淹程度高,剩余油分布零散,依靠常规水驱调整无法实现有效挖掘剩余油提高采收率的目的。

1注水开发存在的问题

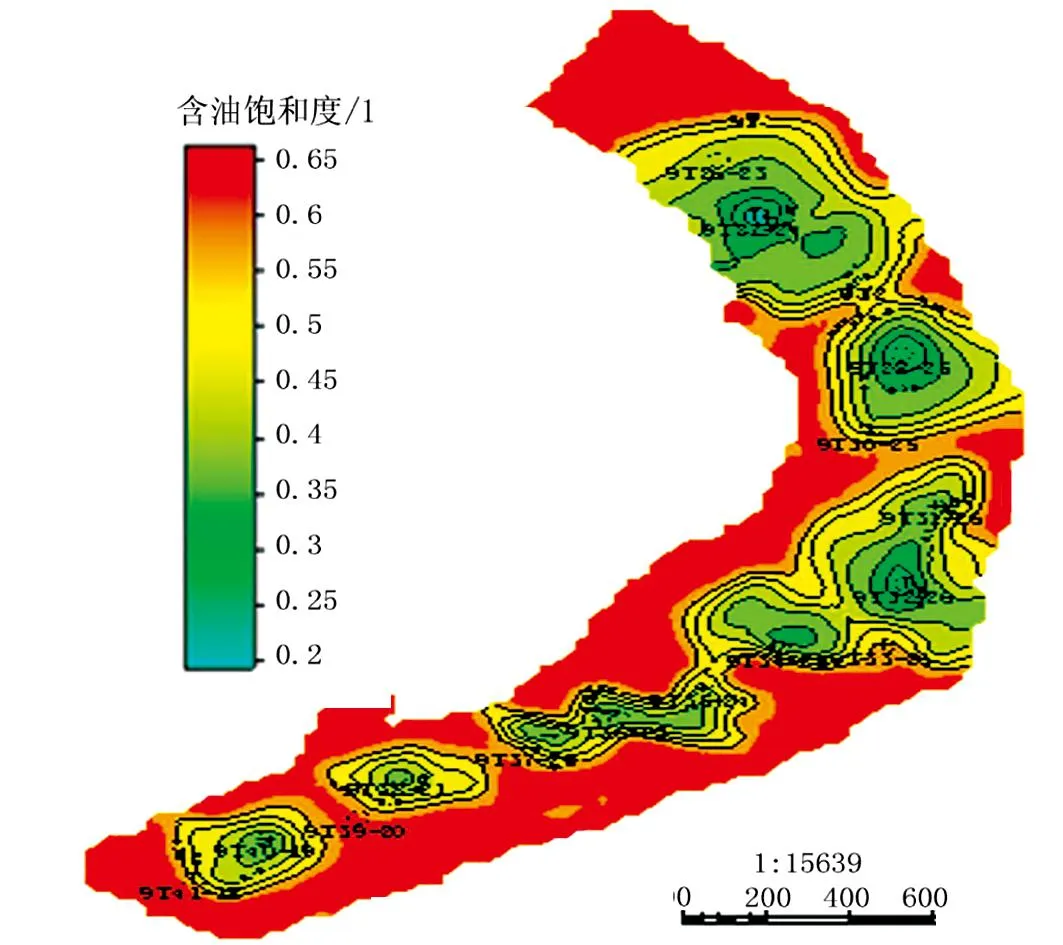

图1 塔2区块数值模拟含油饱和度图

1)注入水沿河道突进导致常规水驱调整效果变差针对区块为窄小河道砂体,注水易沿河道方向突进的特点,1991年开始采取短周期的周期注水方式,控制区块含水率上升速度。到1996年,区块含水率一直保持在10%以下,说明周期注水能够有效延缓注入水单向突进,延长低含水及无水采油期。1994年油井开始陆续见水,到1997年油井全部见水,由于注入水沿河道中部推进,导致油层水淹,含油饱和度只有0.4046(图1),以中高水淹为主,部分油井含水迅速上升,继续按常规水驱方式调整已难以控制油井含水上升速度。

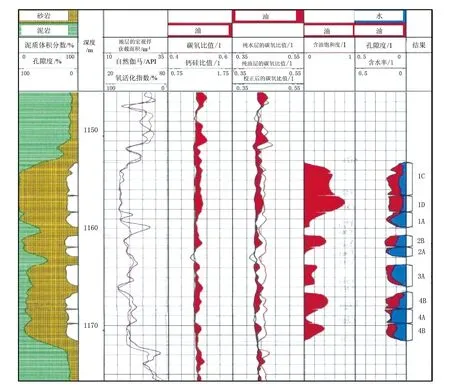

2)高含水期常规剩余油挖潜措施效果较差正韵律河道沉积储层在注水开发时,受重力分异作用影响,层内注入水易沿底部突进,导致油井含水上升速度快[1]。30号井的萨零组碳氧能谱测试资料(图2)表明,萨零组内水淹厚度比例大,为69.82%。油层上部含水相对较低,含油饱和度相对较高,1158.3m以下含水高,水淹程度高。针对注入水沿厚油层底部突进的特点,为挖潜油层上部剩余油,于2007年9月对30号井开展了层内堵水试验,封堵下部有效厚度5.2m,堵后日增油0.4t,累积增油90t,有效期只有6个月。

2聚合物驱提高采收率技术

2.1聚合物分子量的确定

塔2区块油层岩性为碎屑岩,单层有效厚度大于2m,地层温度60℃,地层渗透率232.7mD,变异系数0.59,原油密度0.85g/cm3,地层原油黏度6mPa·s,矿化度7665mg/L。依据聚合物提高采收率筛选标准,塔2区块适合开展聚合物驱提高技术。

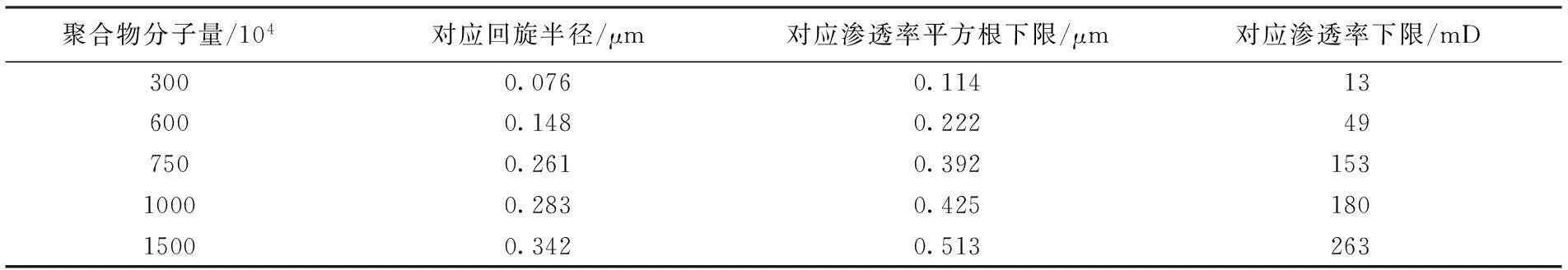

当渗透率平方根与聚合物分子回旋半径之比大于1.5时,聚合物不会对油层造成堵塞。塔2区块油层平均空气渗透率为232.7mD,对应的聚合物分子量不能超过1500×104(表1)。

图2 30号井萨零组碳氧能谱测试成果图

聚合物分子量/104对应回旋半径/μm对应渗透率平方根下限/μm对应渗透率下限/mD3000.0760.114136000.1480.222497500.2610.39215310000.2830.42518015000.3420.513263

选取塔2区块岩心井对萨零组油层开展聚合物驱替试验,得到岩心渗透率为200mD,因此选用700×104~900×104分子量聚合物注入性能较好。该分子量的聚合物溶解性能好,注入能力强。但随着聚合物分子量的降低,其体系黏度下降幅度较大,选用低分子量聚合物时,可以根据实际情况适当提高注入质量浓度。

2.2应用数值模拟优选注入参数

2.2.1聚合物溶液注入质量浓度的选择

随着注入聚合物段塞浓度的增加,含水率下降幅度增加,聚合物驱的最终采收率增加。因此在油层注入能力允许的情况下,可以适当提高聚合物溶液的质量浓度,但是注入聚合物质量浓度越高,注入液黏度也越高,相应的注入压力也会上升得过高,导致注入困难[2]。因此聚合物注入质量浓度的选择应考虑现场实施的可行性,确定满足注入条件下的最大注入质量浓度。根据同类油田矿场试验,为保证正常注入,较为合理的质量浓度范围应在1000mg/L左右,如杏南油田、葡北油田聚合物溶液质量浓度在800~1000mg/L时油层没有发生堵塞。

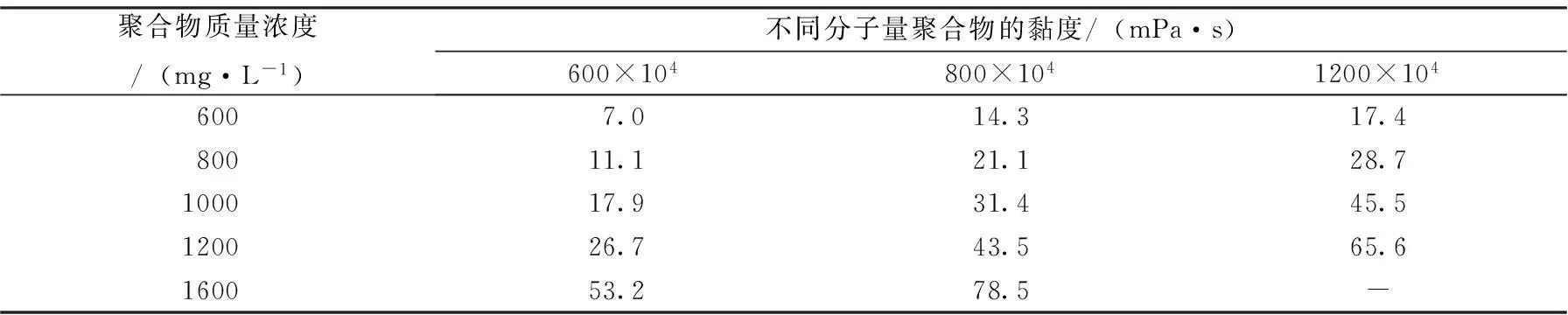

塔2区块注入清水水质分析,对注聚影响较大的钙、镁离子质量浓度分别为20.64、9.48mg/L,总矿化度为414.1mg/L,各项指标满足配制聚合物的要求。由聚合物清水体系黏度与质量浓度关系(表2)可知,随聚合物分子量的增加,其体系黏度越大。因此,选择800×104分子量聚合物溶液,注入质量浓度1000mg/L,在现场注入时可根据实际情况适当调整注入质量浓度。

表2 聚合物清水体系黏度与质量浓度关系

2.2.2聚合物溶液注入速度的选择

当油层注入聚合物溶液后,由于增加了注入溶液黏度,流体渗流阻力增加,尤其是注入初期由于注入井井底附近渗透率下降较快,而导致注入压力大幅上升;当近井地带油层的吸附捕集达到平衡后,渗流阻力趋于稳定,注入压力也趋于稳定或缓慢上升,注入速度对聚合物溶液的黏度比较敏感,同时还受油藏物性和注采井距等因素的影响[1]。聚合物注入速度的选择主要依据注入的聚合物溶液黏度、压力上升空间、注采井距,既要考虑油层注入能力的限制,也要考虑到对采油井维持足够的供液能力,缩短开发周期[3]。井口最大注入压力与注入能力的关系:

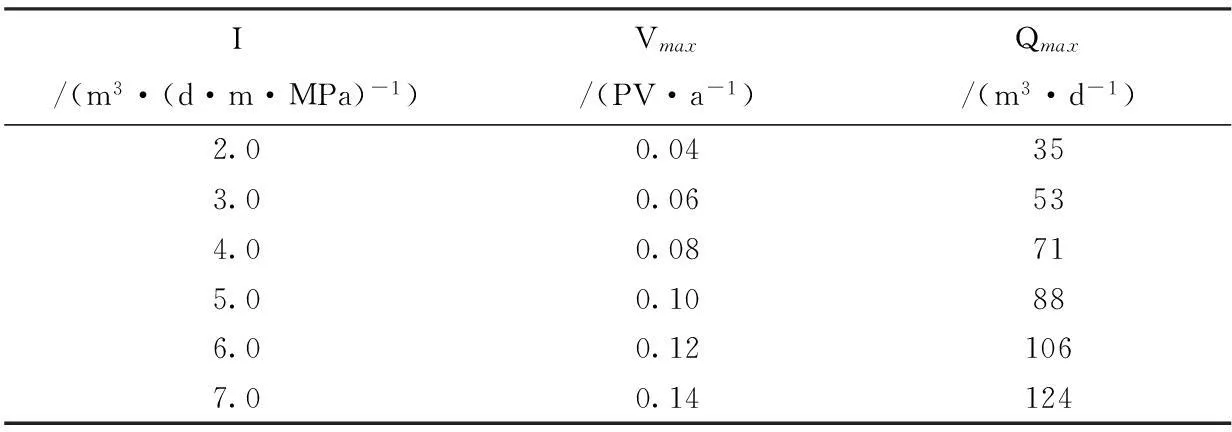

式中:Vmax为最大注聚速度,PV/a;pmax为井口最高注入压力,MPa;Imin为注聚时每米吸水指数,m3/(d·m·MPa);L为注采井距,m;φ为油层孔隙度,%。

计算在不超过油层破裂压力情况下,不同吸水指数的允许注入速度和注聚量,如表3所示。区块注

表3 注聚合物后注入能力与吸水指数关系

表4 聚合物用量与采收率关系表

水时每米吸水指数平均3.8m3/(d·m·MPa),注聚相比注水时吸水指数下降幅度一般在30%~70%,结合现场实际确定注聚速度为0.06PV/a,单井注聚量53m3/d。

2.2.3聚合物用量确定

聚合物用量越大,最终采收率越高,但当用量达到一定程度后,提高采收率幅度随用量增加变化不大,吨聚增油量不断降低。在注入速度0.06PV/a,质量浓度1000mg/L的条件下,选取聚合物用量在300、400、500mg/(L·PV)时,采收率提高值分别为8.03%、8.75%、8.91%,提高幅度差异不大(表4),因此确定试验区块聚合物用量为300mg/(L·PV)。

2.3聚合物驱现场注入效果

2011年9月21日开始注聚,初期注入压力8.7MPa,注入聚合物分子量700×104~950×104,注入质量浓度1000mg/L,井口黏度27.5mPa·s,注入压力上升速度较慢;为提高注聚效果,2012年6月质量浓度调整到1200mg/L;2012年12月分子量调整为1200×104~1600×104,质量浓度调整到1000mg/L;2015年6月质量浓度调整到1500mg/L。截至2015年12月累计注入地下孔隙体积0.22PV,聚合物用量234mg/(L·PV)。

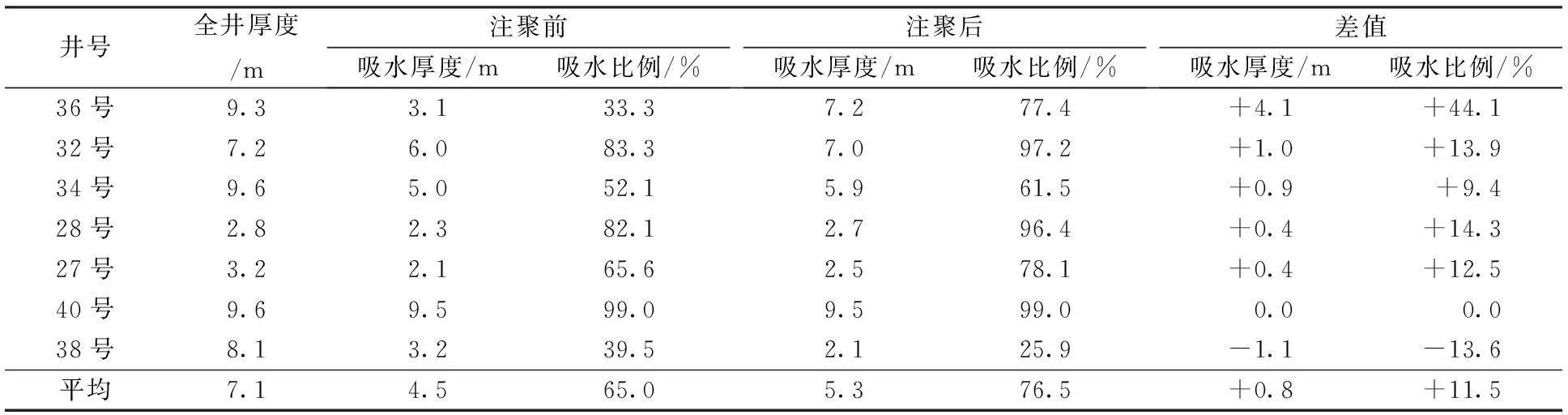

2.3.1储层动用状况得到改善

有效渗透率低于100mD的储层聚合物驱容易堵塞地层,塔2区块有效渗透率77.6mD,注聚5a,注聚压力上升了4.5MPa,上升幅度与储层物性相近的其他区块压力基本一致。从注入剖面看,随着注入压力升高,聚合物溶液开始进入低渗带,注入剖面得到改善。统计7口井注入剖面资料,平均单井吸水厚度增加0.8m,平均砂岩厚度吸水比例提高11.5个百分点(表5)。实现有效渗透率在100mD以下储层中分子量聚合物的有效注入。

表5 塔2区块不同厚度层注聚前后吸水状况统计表

注:“+”表示提高值;“-”表示减少值。

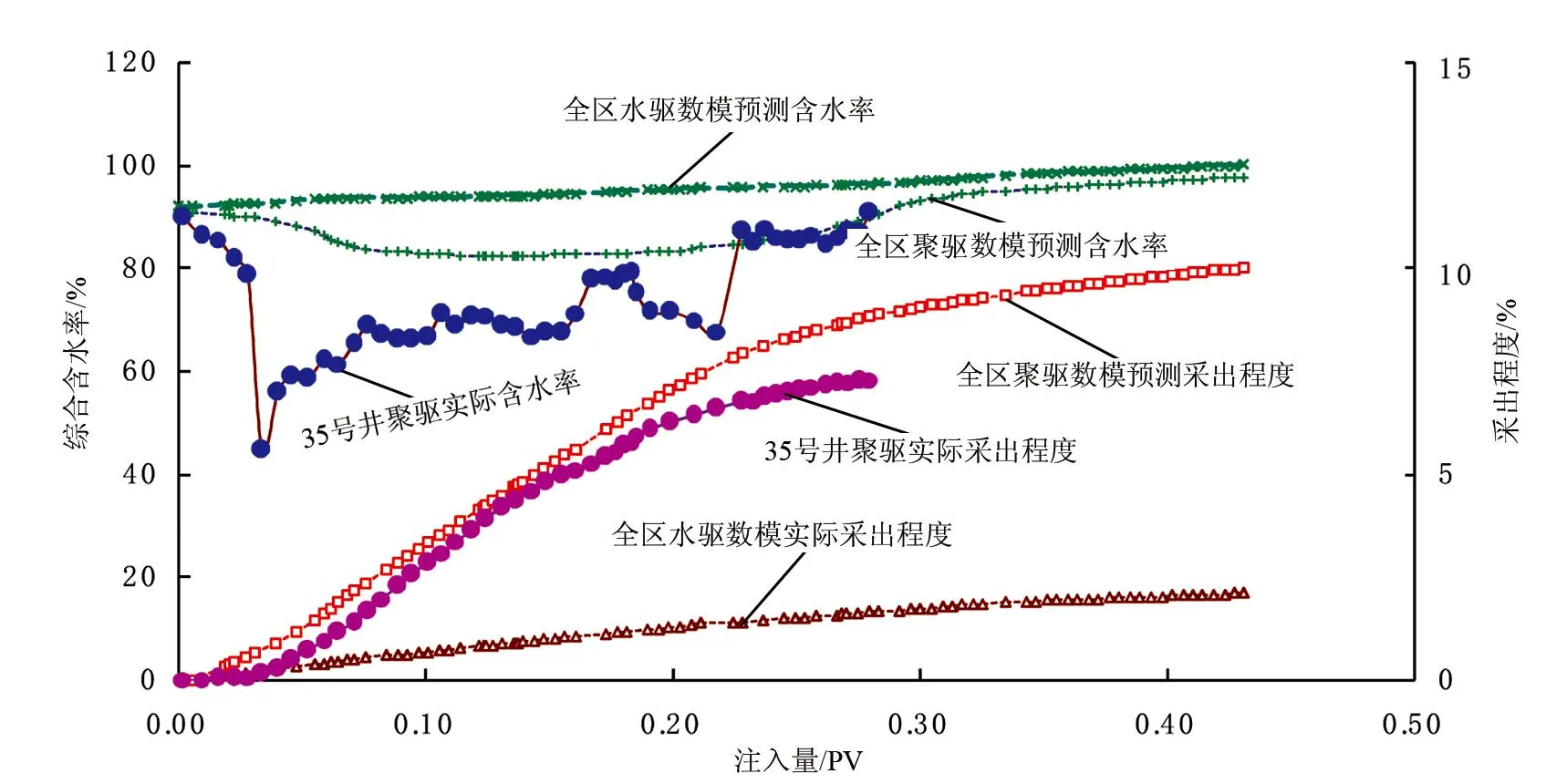

2.3.2提高中渗透单一河道砂体油藏的采收率

注聚5个月后周围油井开始受效,全区日产油由5.5t增加到14.9t,阶段累计增油1.16×104t,吨聚增油20.2t;阶段采出程度35.9%,采收率提高了2.0个百分点。受效好的35号井的变化规律与区块整体数值模拟结果对比(图3),在含水率下降初期(0~0.126PV),35号井的实际含水率下降期比预测含水率下降期要早。在注入聚合物溶液0.034PV时,全区的预测含水率为82.5%,而35号井实际含水率为44.5%,低38.0个百分点。在含水率下降后期及含水率上升初期(0.126~0.160PV),实际含水率下降幅度明显好于预测结果,在注入聚合物溶液0.160PV时,全区的预测含水率为82.45%,而35号井实际含水率为71.10%,低11.35个百分点。含水率开始回升期(0.160~0.279PV),比预测含水率上升期要早,但含水率上升的速度,与预测曲线的变化趋势基本一致。通过对比得到含水率最低下降45.1个百分点,吨聚增油55.7t,阶段累计增油6316t,采出程度提高了7.28个百分点。

图3 35号井聚驱实际与数模预测对比曲线

3影响单一河道砂体储层聚驱效果的因素

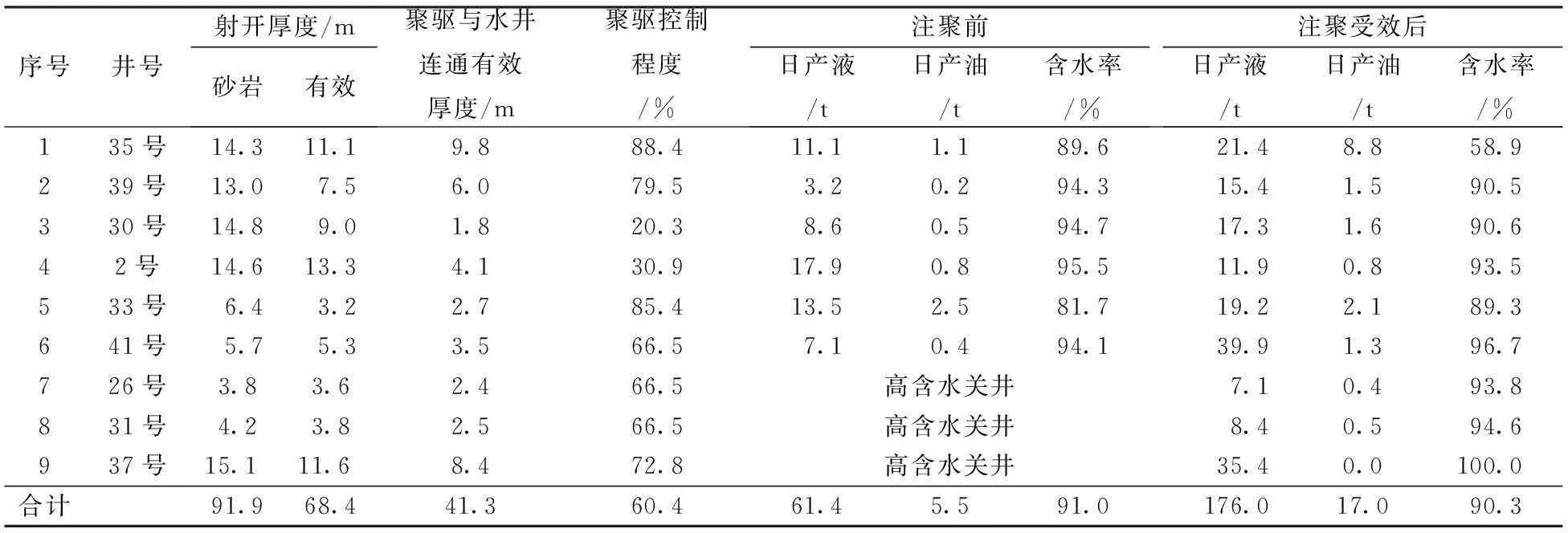

3.1聚驱控制程度高是油井受效程度高的主要原因

现场试验表明,聚驱控制程度在70.0%以上,聚驱效果较好。由于塔2区块受砂体发育不完善影响,聚驱控制程度仅为60.4%,从单井受效情况看,聚驱控制程度高、油井受效好(表6)。

表6 塔2区块注聚前后油井受效情况对比表

3.2注采井距大、聚合物滞留量高是降低聚驱效果的重要原因

现场试验表明,长垣聚驱一二类油层注采井距在150~250m,塔2区块接近于长垣三类储层,试验注采井距300m。示踪剂监测结果表明,塔2区块采出端的聚合物质量浓度不足注入端的10%,存聚率达90%,注采井距大造成聚合物在地层中被大量吸附滞留和剪切降解,降低了聚合物的驱替效果。

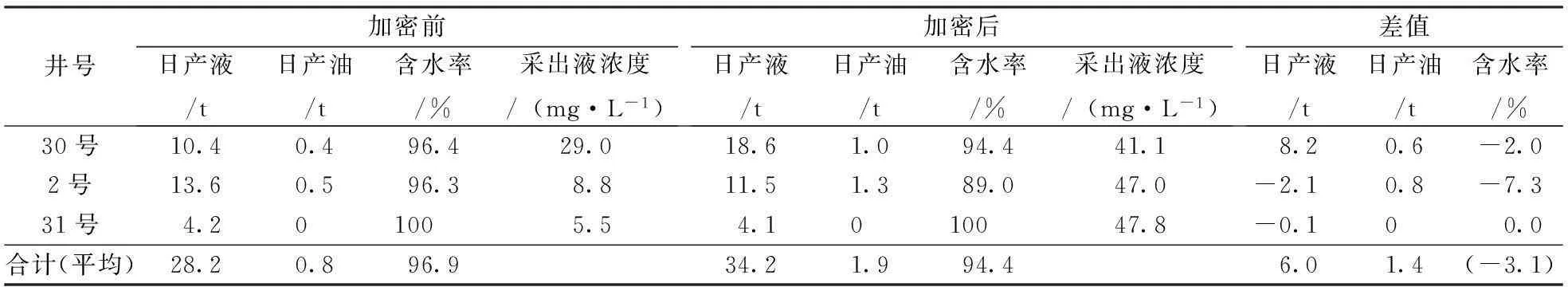

2014年4月为缩短注聚井距,促进油井受效,在28号井与32号井之间加密两口注聚井,加密后驱替距离由原来的300m缩短到165m,有效促进了油井受效,加密井投注40d后,周围30号和2号2口油井受效,井组日产液增加了6.0t,综合含水率下降了3.1个百分点,日产油增加了1.4t(表7)。

表7 塔2区块加密井周围油井受效前后对比表

4结论

1)中低渗透单一河道储层开发后期注水易沿河道中部突进,导致注水波及系数小,常规水驱调整及剩余油挖潜效果差。

2)通过岩心驱替试验,优选出适合中低渗透单一河道储层聚驱的聚合物分子量为1200×104~1600×104;优化出了适合中低渗透单一河道储层的聚合物驱注入参数,即注入质量浓度1000mg/L,注入速度0.06PV/a,聚合物用量300mg/(L·PV)。

3)通过优化聚合物分子量和注入参数,可以实现有效渗透率在100mD以下储层的有效注入。

4)聚驱控制程度和驱替距离是影响聚驱效果的重要因素,对于中低渗透单一河道储层聚驱控制程度大于80%、驱替距离165m时聚驱效果较好。

[参考文献]

[1]兰玉波,杨清彦,李斌会.聚合物驱波及系数和驱油效率的实验研究[J].石油学报,2006,27(1):61~68.

[2] 刘玉章. 聚合物驱提高采收率技术[M].北京:石油工业出版社,2006:66~88.

[3] 肖伟,石成方,王凤兰,等.聚合物驱油计算理论方法[M].北京:石油工业出版社,2004:1~23.

[编辑]帅群

16 Feasibility Study on Polymer Flooding in Middle and Low Permeability and Single Channel Reservoirs

Wang Guangxia

(Author’sAddress:The9thOilProductionPlant,DaqingOilfieldCo.Ltd.,PetroChina,Daqing163853,Heilongjiang,China)

Abstract:In consideration of the problems of small swept coefficient and poor efficiency of conventional waterflooding adjustment and tapping the potential of remaining oil induced by water breakthrough along the middle channel in the low permeability and single channel reservoir at the late stage of reservoir development, a feasibility study was carried out on the polymer flooding in low permeability and single channel reservoirs.The molecular weight of polymer of 1200×104~1600×104,which was suitable for polymer flooding in low permeability and single channel reservoirs, was chosen, the parameters of polymer flooding with the concentration of 1000mg/L and the injection rate of 0.06PV/a and its dosage of 300mg/(L·PV) were optimized, by which the effective injection of polymer with effective permeability of 100mD could be implemented.By analyzing the influencing factors of polymer flooding in the mid-low permeability and single channel reservoirs, the results show that the polymer flooding effect is better when the control degree is greater than 80% and the displacement distance is 165m.This study improves the oil recovery in the low permeability of single channel reservoirs,it provides reference for the potential tapping in the reservoirs at the late stage of development.

Key words:middle and low permeability;channel sand body;polymer flooding;injection parameter

[文献标志码]A

[文章编号]1673-1409(2016)11-0016-06

[中图分类号]TE357.461

[作者简介]王广霞(1965-),女,工程师,长期从事油田开发动态管理工作,1508257606@qq.com。

[收稿日期]2016-01-03

[引著格式]王广霞.中低渗透单一河道储层聚合物驱的可行性研究[J].长江大学学报(自科版),2016,13(11):16~21.