绩效激励对评估对象绩效信息使用的影响

2016-05-10卓越,张红春

绩效激励对评估对象绩效信息使用的影响

卓越张红春*通讯作者:卓越(zhuoyue4906@163.com),厦门大学公共事务学院,教授;张红春,厦门大学公共事务学院、伊拉斯姆斯大学公共行政学系,联合培养博士生。作者感谢调研涉及的相关政府的部门领导和工作人员在调研过程中给予的妥善安排和支持;感谢苏州大学尚虎平教授对A县调研的联系,以及厦门大学公共事务学院硕士生邱艳萍对正式调查的协助。感谢匿名评审人的意见。基金项目:厦门大学繁荣哲学社会科学项目成果、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“事业单位分类改革实施战略研究”(12JZD024)、厦门大学田野调查基金(2014GF019)。

【摘要】为了确立绩效改进在政府绩效管理中的目的指向作用,突出绩效信息使用在绩效结果运用中的实际操作价值,论文在界定地方政府评估对象的绩效信息使用行为、厘清地方政府绩效激励方式和结构的基础上,通过比较案例和定量分析相结合的探索性混合研究,采用变量测量与实证调查的途径,运用均值比较、方差分析和多元回归分析等方法,探索性地验证了绩效激励和评估对象绩效信息使用程度之间的关系。论文验证了含有“晋升承诺”并提供实质性“晋升激励”的政府绩效管理制度是强绩效激励,强激励会对评估对象的绩效信息内部管理使用和外部责任使用程度产生正向影响。证明较强的绩效激励特别是实质的“晋升激励”会促使评估对象更认真使用外生的绩效信息。

【关键词】绩效信息使用绩效激励晋升激励绩效评估

一、问题的提出

近年来,绩效管理被地方政府广泛运用。作为一种管理工具,政府绩效管理可以实现对下级政府或同级政府部门的目标分解,也加强了对评估对象的控制和监督。然而,看似繁荣的政府绩效管理运动也潜伏着“形式化”“走过场”的隐忧(陈汉宣等,2011: 3)。有学者认为,评估对象“上有政策,下有对策”式的消极抵制,“轰轰烈烈华而不实”的表面文章是政府绩效评估“形式主义”的具体表现(尚虎平,2008)。究竟是为了评估而评估还是为了改进而评估,是区别政府绩效管理是否存在“形式化”的一个基本标准。

绩效改进包括绩效结果运用、绩效反馈和绩效沟通等诸多环节。绩效评估领导者、组织者和评估对象构成地方政府绩效管理三类重要的活动实体,前两者共称为组织主体。在绩效结果运用方面,既包括组织主体运用物质激励和精神激励(非物质激励)手段奖惩评估对象以激励其实现绩效目标、提升绩效水平,也包含评估对象有效使用绩效证据、绩效信息来支持管理决策。对于前者,学界已有的研究侧重于关注绩效评估结果运用于激励的使用程度,较普遍的认为评估结果应用“雷声大、雨点小”,运用不到位(王爱冬,2010: 163)。研究者2013年对十个市、县(区)政府绩效管理案例的专题调研也显示,不同地方政府将绩效评估结果用于绩效激励的程度和方式存在显著差异。对于后者,绩效管理学界近年来开始关注和讨论公共管理者在管理决策中的绩效信息使用行为*可参考两篇新近的文献(马亮,2014)和(Koll,2015)回顾对绩效信息使用及影响因素的介绍。。评估对象有效使用绩效信息或绩效证据支持管理决策,是保证绩效管理的有效性和可持续性,证明其管理价值的重要内容。学界也普遍认为绩效信息使用(Performance Information Use,PIU)是判断绩效管理与绩效评估成功与否的一个重要标准(Wholey,1999;麦基,2009)。

绩效信息是绩效管理与评估活动的产出。狭义视角的绩效信息是描述公共部门产出与结果的数据(Pollitt,2006),广义的绩效信息则是由绩效计划、措施、决策构成的绩效信息体系(莫尼翰,2008)。本文也从广义的视角理解绩效信息,认为绩效信息是以绩效目标和指标为基础,以绩效评估结果数据为核心,依附于绩效管理制度和绩效管理过程的绩效信息系统。绩效信息是公共管理过程中的公共产品,对不同的主体、场域有着潜在的多元使用价值和功能。哈里·哈特瑞(Harry Hatry)(Hatry,2008)以西方政治行政体系为背景,将绩效信息的潜在最终使用者归为三类:行政机构、立法机构和公众(媒体),不同的使用主体形成了管理或政治目的的绩效信息使用途径区别。而本文基于中国的行政情景和绩效管理背景,将绩效信息的使用主体聚焦为正式绩效管理制度中的被考评的公共部门,它们属于执行层次的公共机构,并主要从管理途径理解政府官员的绩效信息使用行为。

管理者的绩效信息使用方式(How)具有多样性。罗伯特·贝恩(Robert D.Behn)(Behn,2003)较早提出了8种管理途径的绩效信息使用方式,认为绩效信息可用于评估、控制、预算、激励、提升、庆祝、学习和改进。沃特·万得瑞(Wouter Van Dooren)(Van Dooren,2006)也提出了44种绩效信息可供使用的具体情形,后来他又在上述诸多使用场域基础上,整合罗伯特·贝恩的划分,将绩效信息使用按方向和功能分为组织内部(学习、激励与监控)和外部(负责)绩效信息使用(Van Dooren et al.,2010)两个维度。内部和外部的使用维度区分了不同的使用场域和目的,在后来的实证研究中,学界也验证了绩效信息内部使用和外部使用结构的存在(Hammerschmid et al.,2013;Saliterer & Korac,2013)。本文也采纳此种划分标准,从内部管理和外部责任使用的两个维度考察评估对象的绩效信息使用行为,绩效信息的内部使用是指评估对象将绩效信息用于部门内部管理决策以改善组织内部运作,而外部的绩效信息使用是被评估对象将绩效信息用于向部门外部利益相关者汇报和沟通以实现履责和回应。

尽管绩效信息被认为应该在上述场域、情形得到广泛的使用,但学界的反思指出绩效信息的实际利用程度并不是很高,绩效信息使用不足成为绩效管理的短板(Pollitt,2006;Lgreid et al.,2006)。学界也开始反思公共管理者为什么使用或不使用绩效信息(Why),并认为这是绩效管理研究的大问题(Moynihan & Pandey,2010)。已有诸多经验研究开始探讨绩效信息使用的影响因素以回应这一主题,这些影响因素可归纳为四个层面:公共管理者的个体特征(人口统计学变量)、心理态度系统、组织管理因素和环境因素。新近的研究表明,公共管理者的人口统计学特征并不是绩效信息使用的主要影响变量,应从组织管理层面寻找解释因素(Hammerschmid et al.,2013;Kroll,2015)。而公共管理者的心理态度变量,包括公共服务动机(Moynihan & Pandey,2010;Kroll & Vogel,2014)、亲社会价值观(Moynihan et al.,2012),对绩效评估的态度 (Taylor,2011),对绩效信息的态度(Kroll,2012)等都被证实与绩效信息使用正相关。组织管理因素一直被视为绩效信息使用的关键影响变量所在,下述相关变量已被多篇文献同时证实对绩效信息使用有着正向影响,包括绩效评估系统的质量(Ammons & Rivenbark,2008;Taylor,2011;Kroll & Vogel,2014),绩效信息的可获得性(De Lancer Julnes & Holzer 2001;Moynihan & Pandey, 2010),发展性的组织文化(Moynihan et al.,2012;Kroll,2013),理性的组织文化(Taylor,2011;Saliterer & Korac,2013),组织资源(De Lancer Julnes & Holzer,2001;Moynihan & Landuyt,2009;Taylor,2009),领导力(Moynihan & Ingraham,2004;Dull,2009;Moynihan et al.,2012)。在外部环境层面,组织外部利益相关者的支持被视为最重要的外部变量(Ho,2006;Yang & Hsieh,2007;Moynihan & Hawes,2012)。尽管国际学术界已讨论了诸多绩效信息使用的影响因素,然而从这一主题文献的国别地域分布来看,较少有来自中国本土的经验证据和贡献。因为文化背景和绩效管理实践的差异,将西方学者所探讨的影响因素直接套用解释我国的政府绩效管理实践是危险的,需要审慎的本土经验证据。正如格哈德·哈默施密德(Gerhard Hammerschmid)等(Hammerschmid et al.,2013)指出,绩效信息使用的研究需要考虑国别差异,关注不同文化背景下影响绩效信息使用的组织因素。

与西方国家公共部门绩效管理多由部门内部自身组织实施不同,绩效评估的组织主体和评估对象的相对分离是我国地方政府绩效管理的实践特色。在此背景下,绩效评估规则、评估目标和评估结果的话语权掌握在绩效评估组织主体手中,与评估对象相关的关键绩效信息主要来自于上级或本级政府内相对独立的外部评估机构。因此,对于评估对象来说,关键的绩效信息是外生的。正因为绩效目标设定和绩效执行相对分离,绩效信息生产过程和消费过程相对分离现象的存在,评估对象是否认真使用来自部门外部的绩效信息,是否将外生的绩效目标信息、绩效评估结果信息融于管理决策和日常工作中,可以成为检验和评判一个政府绩效管理系统是否存在形式化问题的测试剂。因此,本文认为在绩效评估结果运用方面,不仅既研究绩效评估组织主体运用绩效激励的方式,又要研究评估对象是否有效使用绩效信息;特别是要研究组织主体和评估对象在结果运用方面的联系,关注不同激励策略、激励强度如何对评估对象的绩效信息使用行为产生影响,那种绩效激励因素最能调动评估对象的积极性。

绩效激励是绩效评估的组织主体为了激发评估对象实现绩效目标,运用相关激励因素和手段,将绩效评估结果用于奖惩评估对象的组织行为。绩效激励机制的设计,旨在调动被评估对象执行绩效目标、绩效改进的积极性,而绩效激励是否实现了此种效果则需实际验证。然而,乔治·博因(George A.Boyne)(Boyne,2010)指出,已有的绩效管理文献中缺乏关于绩效激励的效果、影响的经验证据,一部分原因是因为绩效激励不易测量。在绩效信息使用的主题文献中,也少有关于绩效激励如何影响公共管理者绩效信息使用行为的正面讨论,而这些正构成本文的关注点。

绩效激励的依据是客观的绩效评估结果,绩效激励的方法则多样。在实践中,组织主体在绩效管理制度设计中主要采取物质奖励、荣誉激励、晋升激励等一种以上的激励手段而形成“绩效激励组合包”,以满足不同层级、差异化构成的评估对象激励需求。绩效激励包的内容结构不同,激励机制不同,激励强度也会有所不同。绩效激励一般可分为物质激励和精神激励两大类。绩效激励组合中的荣誉激励和晋升激励同属于精神激励的范畴,诸多研究都表明精神激励对公务员群体最有激励效力。绩效激励中的晋升激励是绩效评估组织主体将绩效评估结果用于政府官员职务晋升决策的激励行为,是激励强度的核心判断标准。政府官员或政治家最关心仕途和晋升,晋升是政府官员的主要激励因素(周黎安,2008;马亮,2013;吴建南、马亮,2009)。晋升激励附有物质激励和精神激励的三重激励功能,当其他激励缺失时,晋升激励仍可以作为替代补偿性激励,使其成为体制内的综合性强激励。我们可以认为,将绩效评估结果运用于政府官员晋升的政府绩效管理制度是强绩效激励,反之是弱绩效激励。在现行干部人事评价体制下,个人政绩是干部评价和晋升遴选的核心标准,个人政绩特别是领导干部的政绩一般通过组织绩效体现。组织人事部门对领导干部政绩的评定直接采纳领导班子绩效考核结果,组织绩效直接作为领导干部个人政绩的加权。而科层组织绩效目标的分解机制,也使得组织内的科室领导、普通员工必须承担和执行组织绩效目标,并对所承担任务的绩效结果负责,而针对公职人员的年度人事考评,业绩也是其核心考评内容,普通员工的个人政绩因此与组织绩效产生关联。据此,我们可以认为官员的个人政绩,不论是领导干部还是普通职员,都与组织绩效密切相关,组织绩效对组织内所有成员的晋升预期有潜在重要影响。当然,职级越低,组织绩效对其晋升影响相对越弱。理性的评估对象,特别是其中的领导人,既要高度重视上级考核的绩效目标和绩效评估结果,并把这些绩效目标在本部门内的科室、岗位进行分解和执行,进而组织内的每个成员都必须对组织绩效结果负责。晋升激励,将关心仕途的被考评官员对象置于强力的激励之下(唐志军、谢沛善,2010)。绩效激励中的荣誉激励主要通过绩效评估结果排序,以及基于绩效排名的评优评先对评估对象的政绩声誉、名誉进行奖惩刺激,也称为声誉激励,它是相对绩效考核的一种基本激励功能。显然,荣誉激励对公务员的激励效力低于晋升激励。由于晋升激励与声誉激励同属于精神激励,其对评估对象的激励影响可以叠加,致力于晋升的官员也肯定会注意维护“政绩”排名和“政绩”声誉。物质激励是依据绩效评估结果对政府官员的薪资福利进行调节的物质奖惩手段,实践中常表现为集体和个人的绩效奖金,具有显性激励的特征,容易和绩效评估结果挂钩。已有文献表明,物质激励并不是公共部门职员的主要激励要素,物质激励的作用有限(Boyne,2002;李民、麻三山,2009)。相对于晋升激励以及声誉激励,我们有理由相信物质激励是一种弱激励因素。可以看出,绩效激励组合中的三种主要激励要素,一方面相对独立发挥作用,另一方面又存在着明显的激励效力的高低排序和替代关系。实践中,绩效激励的综合效力和各要素的激励效力,则又取决于地方政府绩效评估的组织主体是否完整、真实配置上述激励要素、制度、资源并履行激励承诺。

对于评估对象来说,“绩效激励组合包”是一种外生变量,要通过主观感知并转化为内生的态度和驱动力后形成积极态度,才能产生影响,并促使其有效使用绩效信息。在这个完整的激励过程中,激励与需求密切相关。面对绩效激励因素,理性的评估对象首先会对激励源是否切合和满足自身需求进行感知评价,对绩效激励包进行价值判断。通常,最能满足需要的激励要素系统才能发挥最大的激励效果。强激励会增加评估对象获取绩效激励的需求。强绩效奖励会增加被评估对象实现目标的期望,个体又会变得更忠于绩效目标(Locke & Latham,2002)。也就是说,提供强激励的政府绩效管理制度更能调动评估对象参与绩效管理的积极性,促进评估对象将绩效信息运用于管理决策过程。

本文意在为绩效激励与评估对象的绩效信息使用程度之间建立一种直接的理论联系,意在证明较强的绩效激励特别是实质的“晋升激励”会促使评估对象更认真使用外生的绩效信息。本文试图通过以下的实证分析进一步说明(1)含有“晋升承诺”并提供实质性“晋升激励”的政府绩效管理制度是强绩效激励;(2)强激励会对评估对象的绩效信息内部使用和外部使用程度产生正向影响。

二、研究设计、案例与调查

(一)混合研究设计

本研究采取比较案例嵌套定量分析的混合研究设计来验证上述研究假设。混合研究设计是一种实用主义和解释问题导向的知识建构途径,通过定性和定量的不同渠道资料来源为研究假设提供三角证据来源(Triangulating Data Sources)支撑(克雷斯威尔,2007)。本文关注的变量则同时兼顾适合定性观察和适合量化测量的特征,适合多元途径的资料收集方法。绩效激励,是政府绩效管理制度中设计的适用于所有评估对象的客观激励要素集合。一个政府绩效管理案例中,仅有一个客观且适用于所有被评估对象的“绩效激励组合包”,它的内容结构及其强度适合依靠理论知识结合实践证据予以判定,而不适合对其本身进行测量。而在地方政府中,却有诸多以组织成员、公务员存在的被评估对象,他们是绩效激励的作用对象,也是绩效信息使用的主体。客观的绩效激励,必须被评估对象所感知评价才能转化为内生态度。作为个体对外生激励刺激的态度反应,评估对象对绩效激励的感知评价是适合调查的。被评估对象将绩效信息用于公共管理决策过程具有复杂性和抽象性,绩效信息使用程度适合定量测量。基于研究问题和变量的上述特征,本研究通过立意选样典型的政府绩效管理案例,在案例内部通过问卷调查的方式测量政府部门官员感知的绩效激励强度和绩效信息使用程度,并基于案例开展比较和定量分析。

本文采用比较案例的共变分析设计(Co-variational Analysis,COV)来进行案例选择和因果推理。共变分析是多案例比较研究中一种重要的因果解释设计,适合解释自变量是否对被因变量产生影响,是否不同自变量值(X)导致不同的因变量值(Y)(Blatter & Haverland,2012)。共变设计的因果推论基于观察到的自变量和因变量的共同变化而得出(Blatter & Blume,2008)。本文预期绩效激励强度与评估对象绩效信息使用程度正向变化,这切合用共变设计的特点和推理逻辑。本研究选择实施强绩效激励和弱绩效激励的政府绩效管理案例,并尽可能控制其他变量对评估对象绩效信息使用行为的影响,以符合共变设计的案例在因变量上的差异最大化和在控制变量上的差异最小化的特征要求。

(二)比较案例选择

在政府绩效管理缺乏顶层设计的背景下,各个地方政府的绩效管理试点创新提供的绩效激励要素并不相同,这为本文选择差异化案例提供了较好的实践基础。研究者于2013年对南方四省中五个市级政府和五个县(区)级政府绩效管理案例进行了专题调研,收集的访谈和文献资料表明地方政府对评估对象提供的“绩效激励组合包”的结构和强度存在显著差异。根据理论综述,判断绩效激励的强度应从其内容结构、制度保障、践诺程度上系统考察。在控制相对绩效考核的声誉激励下,绩效激励的强度取决于地方政府是否提供实质性的晋升激励,是否提供与绩效评估结果挂钩的物质奖励。以案例的可比较性、典型性和和调查可进入性为选样标准,本文采取立意选样的方式在预调研提供的十个案例源中,选择了来自南方三个省份(广东、福建、湖南)的A县和B区、C区等三个政府绩效管理案例进行比较分析,并将评估对象的范畴聚焦于广义政府的组成部门及其内部成员。*遵照学术研究的匿名原则,本文以字母代替三个案例政府。

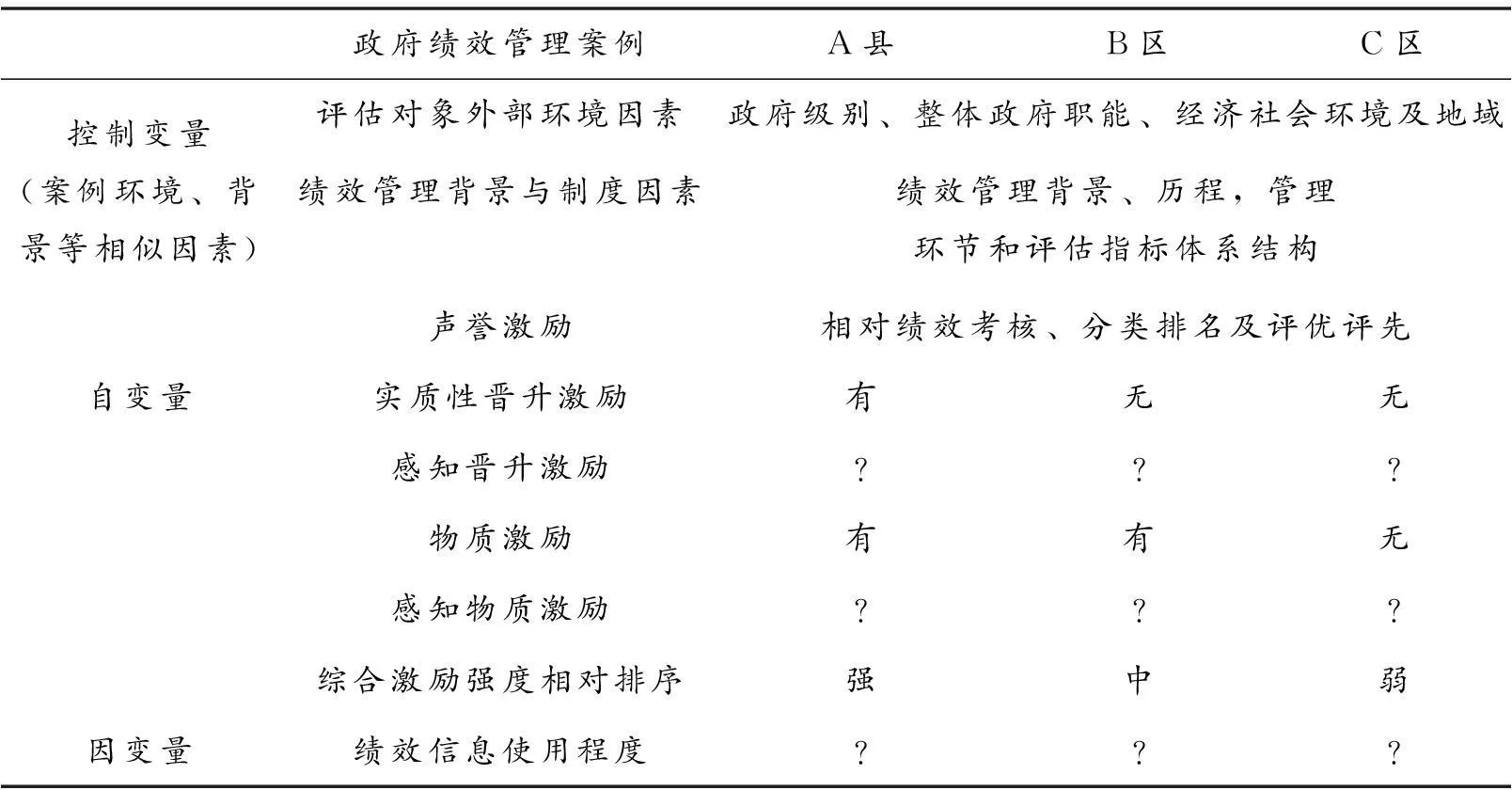

立意选样的三个政府绩效管理案例(以下简称三个案例),按照比较案例最大相似体系设计(Maximum Similarity System Design,MSSD)原则,主要控制了影响评估对象绩效信息使用的潜在行政环境和绩效管理背景因素,案例设计与变量控制情况如表1所示。(1)A县和B区、C区具有相同的政府层级,政府职能及组织结构相似,政府管理面对的社会经济环境同构。县和区政府都是具有完整政府职能的基层政府,承接各级政府的行政压力和目标任务分解。A县虽为县域政府,但A县的经济发展、城市发展水平却不低于其他两个城区政府。2013年,A县实现地区生产总值900多亿元,财政总收入180亿元,*该数据来源于A县人民政府网公布的统计资料。各项经济指标均排在该市各县区的前列,并略高于B区和C区。A县还是该市城市次中心和城市商业副中心,具有城市政府的职责功能。因此,我们有理由认为A县和B区、C区在行政环境和政府职能具有同构性。(2)三个案例的绩效管理历程相近。A县、B区、C区分别2010、2011、2012开展政府绩效考核,绩效管理实践历程非常相近。三个案例都有正式的绩效管理制度,评估对象都经历了完整的绩效管理循环,具有可比基础。(3)三个案例的绩效管理框架、绩效评估指标体系结构、绩效目标设置过程相似。三个案例都成立了协调性的政府绩效管理(考核/评估)领导小组,以及组织实施机构——绩效办公室,在统一的绩效管理制度下将县(区)政府所辖的各类党政部门以“评估对象全覆盖”的原则纳入考核。三个案例都有完整的绩效管理实施实体:绩效领导者、组织实施者以及相同的组织化评估对象。三个政府绩效管理案例都属于系统的政府绩效管理而非狭义的绩效评估,都包括了绩效目标设置、过程监控、结果评估、绩效激励(结果运用)等环节。三个案例的评估指标体系结构也具有相似性,主要包括部门个性业绩指标、部门共性通用指标、公众评议(政府内部评议和社会公众满意度评价)以及奖惩加减分,均属于综合性的绩效范畴。*此部分的相关资料主要根据A县、B区、C区的正式绩效管理制度(绩效评估实施办法、实施细则),2013和2014年度的绩效管理工作方案等实践文献材料比较和总结而得。综上,我们判断和假设三个案例政府中的被评估对象面临相似的行政环境与绩效管理背景因素,并在分析中排除其对评估对象绩效信息使用的潜在影响。

在本研究关注的因变量上,三个案例为评估对象提供的绩效激励及其内容结构上存在异同,并且呈现出明显的绩效激励强度相对排序。在声誉激励方面,A、B、C三个案例的政府绩效评估都属于相对绩效考核,预调研和正式调研都显示三个案例政府都有针对被评估对象的分类排名、评优评先、内部通报等的声誉刺激举措。因此,本研究认为三个案例具有相同的声誉激励及其强度,并控制其对评估对象绩效信息使用的影响。而在晋升激励、物质激励方面,三个案例的实际激励策略存在差异,并形成三个案例明显的激励强度排序。

(1)A县——有实质性的晋升激励和物质激励。A县在正式的绩效管理制度中承诺“绩效考核遵循考事和考人相结合的原则,将绩效评估结果用于干部选拔任用”。A县在政府绩效评估结果和组织人事部门的人事评价之间建立了制度性关联,提供了实质性晋升激励的制度证据:一是将政府绩效评估和组织人事部门开展的年度领导班子评价等同考核,依据被评估对象的绩效评估总分划分出一等(占15%)、二等(80%)、三等(5%)领导班子;二是将政府绩效考核的结果和组织人事部门开展的领导干部年度评价挂钩,将被评估部门的绩效评估得分以50%-70%的权重,纳入到被考评部门所有领导干部的人事评价。此外,A县还有负面晋升激励措施,被评为三等班子的政府官员一年内不得晋升。A县的政府绩效评估工作由该县组织部推动,绩效办归口该部门管理,这为组织人事部门在人事评价和晋升决策中使用政府绩效评估结果提供了制度保障。A县“人事同考”的机制设计打通了政府绩效评估和人事评价的通道,并使得政府绩效评估的结果得以直接影响被评估部门领导的组织人事“政绩”和仕途晋升,我们据以认为A县的政府绩效管理提供了实质性的晋升激励。

在物质激励方面,A县提供了两种与绩效评估结果挂钩的物质奖励方式,绩效评估优秀部门的集体绩效奖金和覆盖所有被评估部门及其成员的“普惠差距式”个人绩效奖金。被评为一等的班子发放5万元的奖金,部门成员内部分配;所有公务员可以获得与所在部门绩效评估等级挂钩的个人绩效奖,以一个月工资为基数,评为一等班子的公务员绩效奖金上浮15%,二等按基数发放,三等按基数下调15%。

(2)B区——没有实质性的晋升激励,有物质激励。在B区的政府绩效管理制度中,仅有一句“运用绩效管理考核评估结果在干部选拔任用的导向及示范作用”的晋升激励承诺,并无将政府绩效评估结果用于组织人事评价、晋升决策的制度证据和显性践诺机制。B区的政府绩效管理工作由该区纪委监察局组织实施,绩效办也隶属该部门管理。对B区的组织人事部门官员的访谈,也证实组织人事部门的年度领导班子和干部年度考评,与政府绩效评估是独立的评价体系,两者并无制度性的关联。根据理论判断和实践证据,我们有理由认为相对于A县,B区提供的是弱晋升激励。在物质奖励方面,B区没有集体绩效奖金,但有与A县相似的普惠差距式的个人绩效奖金,被评为优秀部门的公务员按基数(1个月的工资)的100%发放绩效奖,评为良好的单位发放90%。鉴于B区没有集体绩效奖金,我们可以认为B区的物质激励强度相对弱于A区。

(3)C区——没有实质性的晋升激励,也没有物质激励。在晋升激励方面,C区与B区极为相似。在正式的绩效管理制度中,C区也提出将政府绩效评估结果“作为单位党政领导提拔任用、调整交流的重要参考”,但C区也缺乏类似A县的晋升激励承诺的践诺机制和制度证据。C区的政府绩效管理工作也由该区纪委监察局组织实施,绩效办也隶属该局管理。对C区组织人事部门领导的访谈显示,与B区一样,“领导班子和领导干部年度评价与绩效办的绩效考核是两个东西”,两者并无交集。相对于A县,我们同样认为C区政府绩效管理制度中的晋升激励是弱激励。在物质激励方面,尽管C区在绩效管理制度中承诺绩效评估结果运用“实行精神奖励与物质奖励相结合”,但来自调研访谈的证据表明,C区并没有兑现任何物质奖励。因此,C区物质激励在三个案例中最弱。

对三个案例绩效激励的内容结构、激励策略的逐一分析,我们能够清晰的得出A县、B区、C区在晋升激励、物质激励,以及综合激励强度上的相对排序。选样案例在因变量上的异同,为两两比较和多重比较,提供了良好的案例结构。

表1 基于共变分析(COV)的比较案例设计

注:“?”表示需调查和测量的变量。

资料来源:作者自制。

(三) 变量测量与调查

针对因变量,本文主要采取量表和问卷调查法收集证据;针对自变量,鉴于激励必须作用于评估对象才能发挥作用,本文通过测量评估对象感知的晋升激励和物质激励,进一步验证不同激励强度的激励效果。

(1)绩效信息使用程度的测量。政府官员在日常工作中使用绩效信息是复杂的公共管理决策行为,通过量表的方式测量管理者“自我报告”(Self-reported)的绩效信息使用程度是一种可行的测度方式。本文采用绩效信息内部管理使用和外部责任使用的维度区分,参考珍妮·泰勒(Jeannette Taylor)(Taylor,2009,2011)、格哈德·哈默施密德等(Hammerschmid et al.,2013)对绩效信息使用的测量条目,并结合本土情景对测量题目进行再造。本文主要从涵盖管理循环和绩效管理循环的关键环节设计绩效信息内部管理使用测量条目,从被评估部门履行行政责任、公共责任的视角设计外部使用测量条目,并建构适用不同职位的通用型绩效信息使用程度测量条目。绩效信息内部使用包括6个测量条目,“将绩效信息用于①日常工作和管理决策中;②用于确定要解决的问题;③用于设定新的工作计划和目标;④用于评估目标任务完成情况;⑤用于绩效改进;⑥用于部门内部的学习和培训”。绩效信息外部使用的也包括6个测量条目,“①满足上级领导的要求;②向上级部门汇报;③树立部门在政府系统中的形象;④向新闻媒体沟通;⑤向公众沟通和反馈;⑥树立和改善部门的社会形象。问卷题项采用里克特五级评分法进行测量,分别代表5个递进等级的绩效信息使用程度(1—不使用;2—低、3—中、4—高、5—非常高)。为了便于受访者理解本文界定的政府绩效信息的内涵,问卷将绩效信息界定为政府绩效评估目标(指标)和评估结果。

(2)感知的晋升激励效果评价。根据理论综述,我们可以认为政府官员普遍有晋升的动机。而评估对象对政府绩效管理制度中晋升激励的感知,取决于绩效管理领导者是否将政府绩效评估结果用于人事评价和人事晋升决策。调查政府官员的晋升动机及其对政府绩效管理中的晋升激励效果的评价具有敏感性,为此本研究不直接测量评估对象感知的晋升激励而采取间接测量的方式。鉴于晋升激励兼顾声誉刺激和物质激励的综合性特点,以及晋升激励与声誉激励的精神激励效果叠加效应,而绩效激励中的晋升激励实现的核心依据是绩效评估结果的“政绩排名”“政绩声誉”,为此本研究设计“我很重视政府绩效评估的排名和等级”,来测量评估对象感知的晋升激励。毫无疑问,地方政府在政府绩效管理制度中提供的晋升激励越强,即按照绩效评估结果排名来选拔任用干部,评估对象越在乎绩效评估的排名和等级,也更注重维护“政绩”声誉。题项采用里克特5点计分方法,1 表示非常不同意,5表示非常同意,让受访者评价与自己实际感知情况的符合程度。

(3)感知的物质激励效果评价。在地方政府绩效管理制度中,物质激励是显性的,和评估对象个体利益相关。政府绩效管理制度提供的物质激励效果,可以通过被评估对象是否在乎绩效竞赛获胜带来的物质利益进行测度。本研究设计“我很在乎政府绩效考核的物质奖励(绩效奖金)”题项来测量物质激励的效果。政府绩效管理为评估对象提供的物质奖励越高,越符合其物质需求和预期,评估对象会越在乎绩效奖金。题项设置同上述感知的晋升激励效果评价,并且指向评估对象所在政府的绩效管理实践。

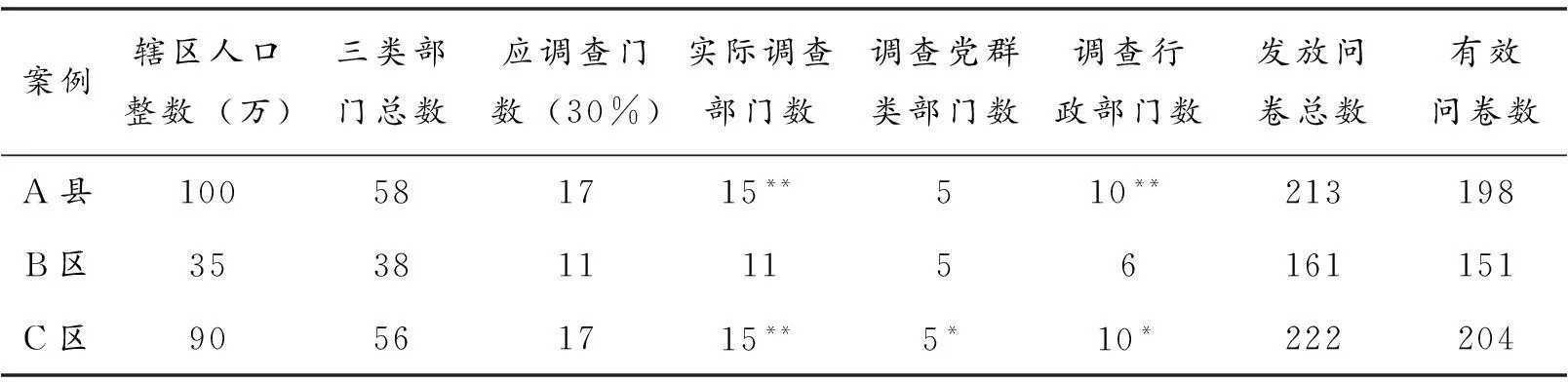

三个案例中的被评估部门及内部的公务员,是本文的调查对象。本文以三个案例共性的三类被评估部门(党委、群团、行政部门)总数的30%比例确定调查部门数,再按照分层整群抽样的方法选取调查部门和调查对象。第一步先按分层抽样的方式,按照三类部门占比配置每类部门需调查的部门数。鉴于行政部门(狭义政府)是一级地方政府部门数的主体,为了体现行政部门内部的代表性,研究者按照政府职能分综合管理(政府内部)、经济发展、公共服务与社会管理、执法监督四个子类部门,并按照各子类部门数占比配置各类职能部门需调查部门数。确定每类部门的抽样部门数后,研究者采取半随机的方式确定具体调查,对案例中政府绩效办隶属的党政部门不进行问卷调查,尽管此类部门也属于评估对象,但这些部门在政府绩效管理中扮演绩效评估组织者以及绩效激励提供者的角色。除此之外,研究者根据随机原则和调查进入可能性最大原则进行部门抽样。对于抽中的被评估部门,研究者采取“登门拜访”的现场调查方式,按照整群调查的方法对抽样部门在岗的部门领导(正、副职)、科室领导(正、副职)及普通工作人员进行系统调查。为了控制抽样部门具有领导权力的官员(科级干部及以上)和一般公务员的比例,实际调查时研究者先询问该部门人员编制总数,对于部门人员规模较小的部门(参考标准为10人及以下),则对所有在岗公务员都进行问卷调查;对于部门人数较多的部门(10人以上),除了对所有在岗部门领导和科室领导进行调查外,每个科室下随机选取2-3名普通工作人员进行问卷调查。在调研过程中,进入失败的部门在同类部门中做一次替换,如果替换失败则视为拒访部门,其中A县和B区各有2个部门调查失败。三个案例政府的正式调查由研究者于2014年8月至9月上旬完成。各案例政府的抽样与调查情况如表2 所示。

表2 三个案例政府的评估对象抽样与问卷调查情况

注:(1)*:一个部门调查失败;**:共两个部门调查失败。

资料来源:作者自制。

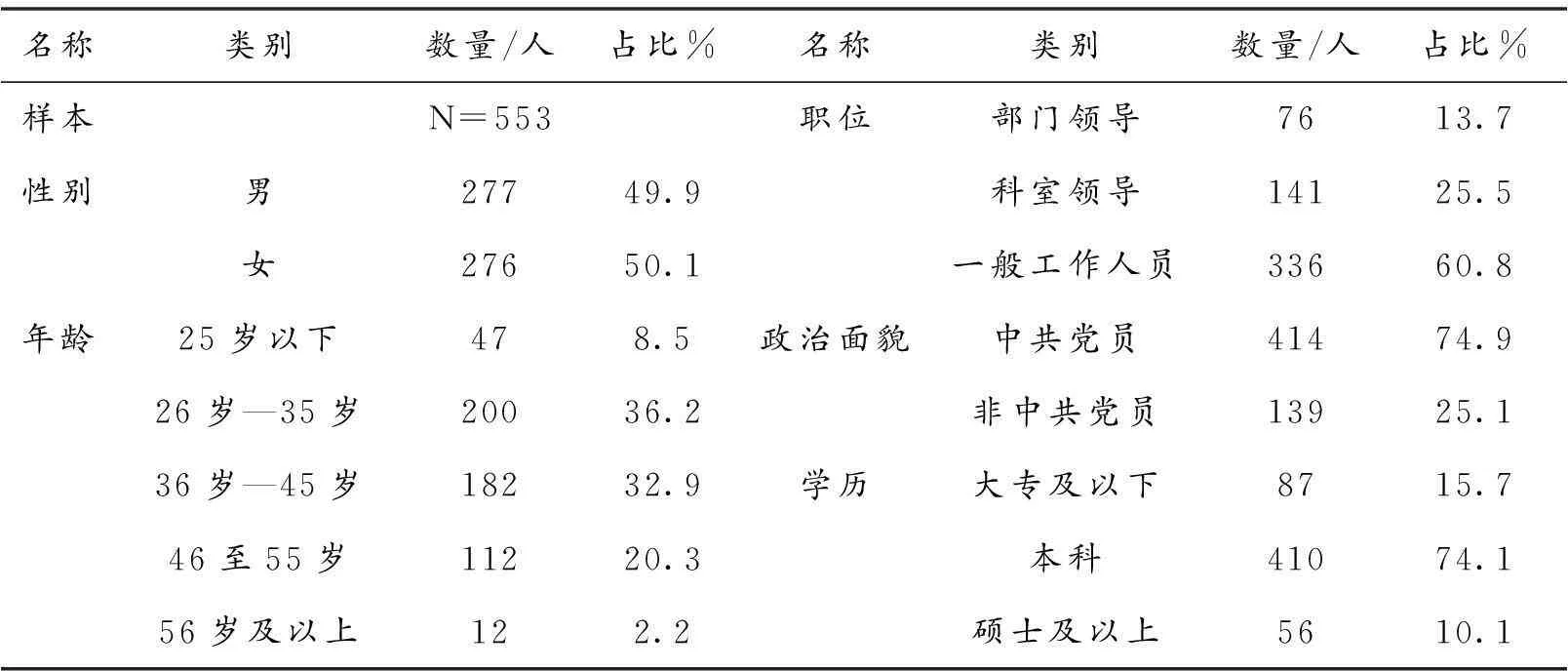

三个案例共发放问卷596份,收集有效样本553份,问卷总体有效率为93%。从样本的分布来看,调查对象的性别结构较为均衡,年龄呈正态分布,政治面貌主体为党员,主要的学历层次为本科,这与预期的样本结构相符。在调查对象的职位方面,部门领导、科室领导、一般工作人员的比例约为1∶2∶4,与行政组织科层结构相符。样本分布情况如表3所示。

表3 有效样本情况统计

资料来源:作者自制。

三、分析与结论

(一)均值比较与方差分析

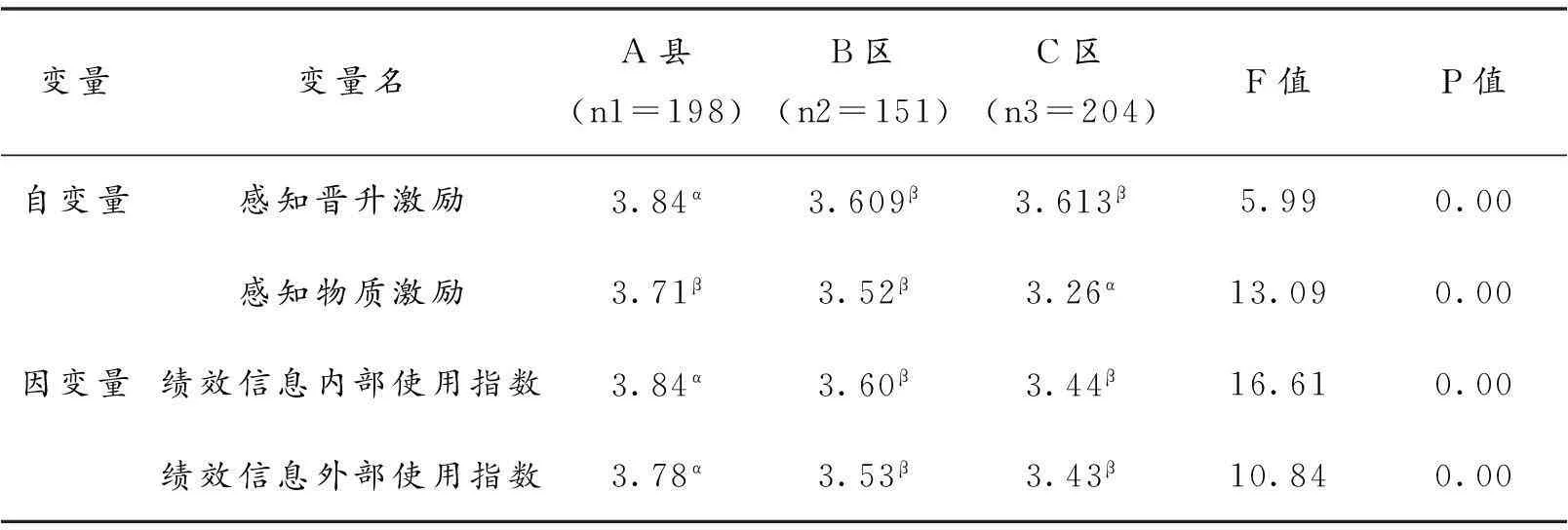

比较三个案例的被评估对象样本在测量变量上的均值,可以直观看出是否存在研究预期的高低差异,而方差分析则能对均值差异的显著性进行检验。测量变量的均值比较和以案例单因素方差分析结果(ANOVA)如表4所示。

三个案例中评估对象主观感知的晋升激励效果与选样控制的三个案例客观晋升激励强度排序完全吻合,并且存在显著差异F(2,550)=5.99,P<0.05,这表明三个案例评估对象感知的晋升激励效果有显著差异。多重比较显示,A县评估对象感知的晋升激励分别与B区(P<0.05)和C区(P<0.05)存在显著差异,而B区与C区的均值几乎相等,并且不存在显著差异(P=0.99)。这证实了本研究假设1,A县独有的实质性晋升激励使得其成为综合性的强绩效激励,在强晋升激励的刺激下,评估对象也最看重政府绩效评估结果的排名和等级。

在评估对象感知的物质激励评价上,A县、B区和C区的均值存在明显由高到低排序并存在显著差异F(2,550)=13.09,p<0.001,这与选样控制的客观物质激励强度排序一致。C区没有任何与绩效考核挂钩的物质奖金,所以评估对象感知物质激励效果居于中性而尚未调动起来。B区有普惠差距式的绩效奖励,A县除此之外还有集体绩效奖金,增量的物质激励带来了评估对象更高的感知物质激励效果。多重比较显示,C区分别和A县(P<0.001)、B区(P<0.05)之间存在显著差异,A县和B区间评估对象感知的物质激励效果并无统计上的显著差异(P>0.10)。这表明,A县的集体绩效奖并未显著增加评估对象感知的物质激励效果。

表4 变量均值比较与单因素方差分析(ANOVA)

注:均值右上方的数字表示方差分析的结果,标注相同字母的说明两个案例之间的均值无显著差异,标不同字母的说明该均值和其他均值间存在差异(P<0.05)。

资料来源:作者自制。

在被解释变量上,分别以绩效信息内部和外部使用测量条目的简单平均值构成了两个指数指标,以综合衡量评估对象的绩效信息内部和外部使用程度。两个指数指标的简单相关系数为0.728(P<0.001),显示了两种绩效信息使用方式具有较强的相关性。均值比较显示,无论评估对象的绩效信息内部管理使用,还是外部责任途径的使用程度,都呈现出从A县、B区、C区由高到低的排序,并且三者之间存在显著差异(显著性水平分别为P<0.001,P<0.001)。这与案例选样所控制的三个政府绩效管理的综合激励强度的排序完全一致。基于多案例比较共变设计的推理逻辑,在控制其他变量的影响下,我们可以得出绩效激励强度与被评估对象绩效信息使用程度正向相关的结论。案例之间的两两比较显示,无论是绩效信息内部使用还是外部使用,B区和C区之间均无统计上的显著差异(P>0.05,P>0.10),差异主要来源于A县与B区(P<0.05,P<0.05),A县和C区之间(P<0.001,P<0.001)。B区和C区的绩效激励因素差异在于是否向评估对象提供普惠差距式的绩效奖励,而这两者在评估对象的绩效信息内部、外部使用均没有显著差异。我们可以据此推论,普惠差距式物质奖励对评估对象的绩效信息使用行为没有显著影响。综合上述,我们已分别排除集体绩效奖励、普惠差距式绩效奖励等物质激励对评估对象绩效信息使用行为的潜在影响。在案例选样控制案例环境与背景因素,及声誉激励之后,基于方差分析的结论,我们有理由认为A县与B区、A县与C区绩效信息使用程度的显著差别归因于A县独有的实质性晋升激励。

(二)多元回归分析

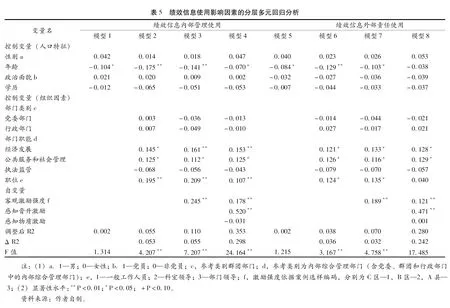

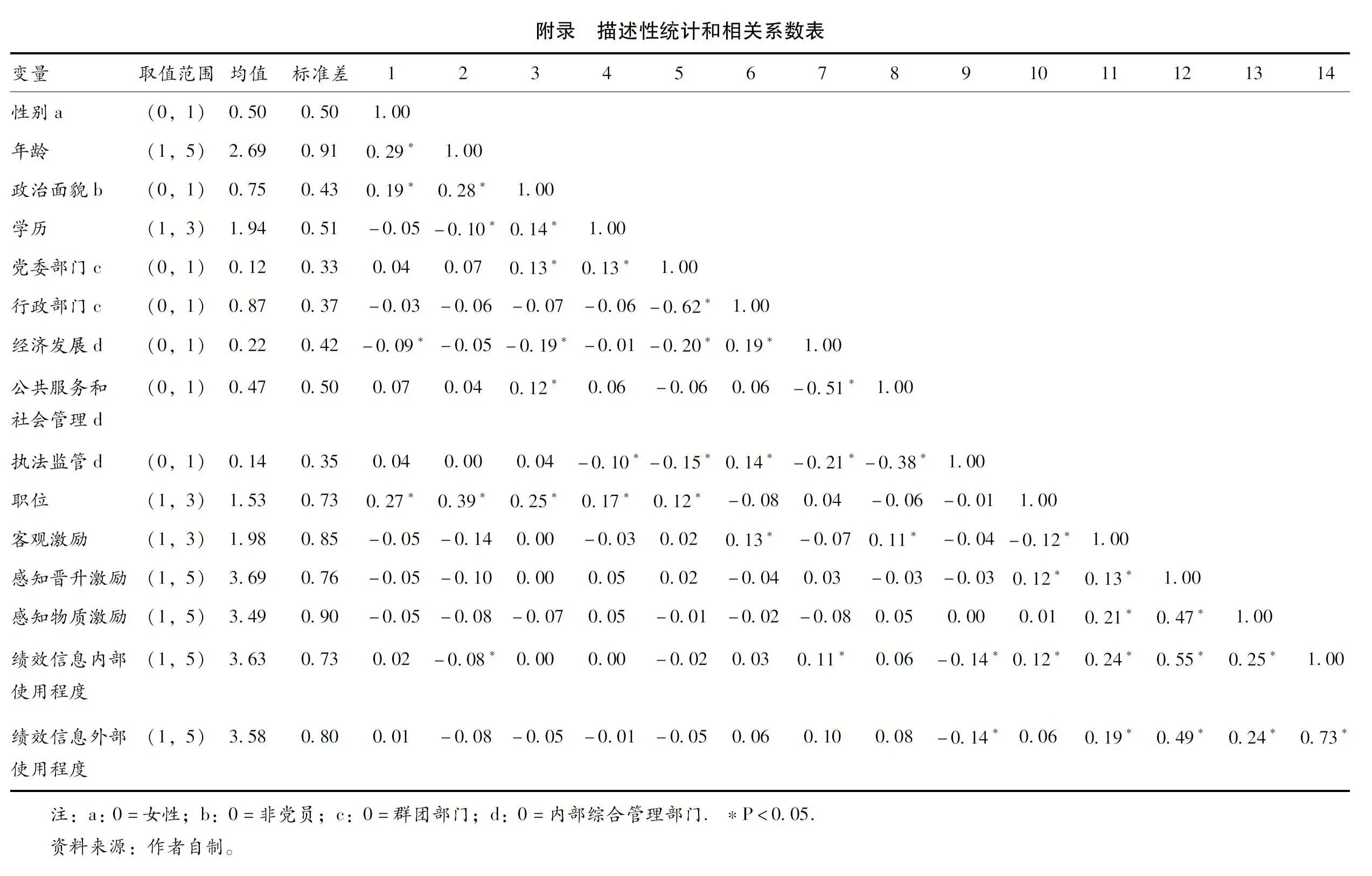

以来自三个案例政府的全样本(N=553)进行多元回归分析,可以在控制评估对象的个体特征和组织因素后进一步验证绩效激励是否仍对绩效信息使用有显著影响及其影响程度。根据前文对绩效信息内部使用和外部使用维度的区分,本文的因变量也有两个,分别是绩效评估对象的内部和外部绩效信息使用程度,各由6个测量条目构成,并把受访者在6个测量条目上的平均值作为因变量的得分。条目采用5点计分,受访者在每个测量项目上评分越高,代表其使用程度越高。变量的描述性统计和相关系数表如附录“描述性统计和相关系数表”所示。我们分别以绩效信息内部和外部使用作为因变量,采用多元分层线性回归分步控制评估对象人口统计学变量、组织因素,各构建了4个多元回归模型。回归系数采用普通最小二乘法(OLS)估计,模型结果如表5所示。

基准模型1和模型5的回归方程都不显著,评估对象人口特征解释绩效信息内部和外部使用的变异都为0.2%,这表明绩效信息使用受个体特征影响甚微。模型2和模型6是考虑了评估对象所在部门类别、职能及职位等组织因素后的回归模型,两个模型都显著,并且比基准模型解释的变异量有增加,这表明组织因素对评估对象的绩效信息使用行为具有一定预测效应。三个组织因素变量中,职位对评估对象的绩效信息内部和外部使用有显著正向影响,职位的高低差别主要体现在评估对象在组织中承担的职责权力和绩效责任的差异,这会导致评估对象绩效信息使用的差异。在部门类别上,党委、群团、行政部门之间的评估对象绩效信息使用程度并不存在显著差异,而在部门职能上,经济发展职能部门、公共服务和社会管理职能部门的评估对象绩效信息使用程度显著高于内部综合管理部门,这表明职能的社会性、外向性会增加评估对象的绩效信息内部和外部使用。

模型3和模型7的回归方程显著,以三个案例所代表的客观绩效激励强度对评估对象的内部和外部绩效信息使用有显著正向影响。模型4和模型8分别是引入评估对象主观绩效激励感知变量后的绩效信息内部和外部使用模型,模型都显著并且明显增加了解释变异,各变量的方差膨胀因子(VIF)均小于2,表明模型不存在多重共线性问题。模型表明评估对象感知的晋升激励对绩效信息内部使用有着显著正向影响,而评估对象感知物质激励对绩效信息内部使用并无显著影响,这与方差分析的推论吻合。比较模型3和4,以及模型7和8,我们可以看出评估对象主观感知的绩效激励效果比客观绩效激励对其绩效信息使用行为有更强解释力,评估对象对绩效激励的态度是决定其绩效信息使用与否更为重要的变量。从模型4和8也可以看出,控制变量和自变量对评估对象外部绩效信息使用的解释力低于对内部绩效信息使用的解释,这表明绩效信息内部和外部使用的影响因素和方式存在一定差异。回归分析验证了方差分析的推论,绩效激励强度及其实质性的晋升激励对评估对象绩效信息使用有显著正向影响,而物质激励对评估对象的绩效信息使用没有显著影响。

四、讨论

通过比较案例和定量分析相结合的探索性混合研究,本文证实了绩效领导者提供的绩效激励强度会对评估对象绩效信息使用程度产生正向影响。相对于物质激励而言,是否有实质性的晋升激励是影响评估对象绩效执行、绩效改进以及履行绩效责任程度的关键外生变量。如果绩效考核与地方政府官员的“位子”相关程度较低,考核位次没有成为官员选拔的主要标准或主要参考因素,绩效考核就不可能成为激励地方主要官员的有效机制(彭时平、吴建瓴,2010: 39)。事实上,在缺乏任何绩效激励或者弱绩效激励时,科层式的行政体制也能够使上级考核的目标任务得以分解和执行,但此时绩效考核的目标任务仅是政府官员面临的诸多行政任务和考核的一种而已。而当地方政府的绩效领导者和组织者提供强绩效激励时,特别是将政府绩效评估结果和领导干部人事评价、晋升决策建立制度性的联系时,强晋升激励促使政府官员将政府绩效评估的目标列为优先事宜,由此而增强其对绩效结果负责的压力,促进被评估部门从领导到一般工作人员较高的绩效信息使用程度。

在政府绩效管理中向评估对象提供实质性的晋升激励需要制度创新,并建立“政府绩效”与领导干部人事评价所需“政绩”的制度性联系。在政府系统内部,掌握权力的部门主导各类纵向和横向的考核评价层出不穷。信息所有权理论认为,一个组织偏好使用组织内部的信息,管理者偏好使用自己收集的信息。这可以部分解释为什么B区和C区的组织人事部门未能在针对领导干部的年度组织人事评价中采纳由其他部门主导生产的政府绩效评估结果,而A县的组织部门可以实现此种评估结果利用。政府绩效评估具有的综合性、结果导向和满意的特点,在政府系统内的各类专项考核评价中应居于上位。人事评价与晋升决策的“政绩”来源,理应采纳政府绩效评估的结果。在政府绩效管理制度中允诺晋升激励是容易的,而晋升激励的践诺则更需要显性和制度上的保障。政府绩效管理是“一把手工程”,在缺乏顶层制度设计的背景下,地方政府的核心党政领导是否愿意将绩效管理作为实现和改进政府绩效的核心工具,并创新性的将政府绩效评估结果制度化的用于人事评价、晋升决策过程,决定了绩效激励的效力,也直接影响评估对象对待政府绩效管理的态度和执行力。

本文综合运用比较案例和定量分析方法,探索性地验证了绩效激励和评估对象绩效信息使用程度之间的关系。诚然,政府官员使用绩效信息是一个复杂的公共管理决策行为,外生的绩效激励仅能解释其绩效信息使用行为的一部分。限于研究方法和条件的限制,本研究也存在以下不足和需改进之处。(1)研究对象主要集中于县区级的政府公务员,是否能在更高层次的评估对象中推广有待验证;(2)案例的选样及其控制变量的设定,难免有研究者的判断因素在其中,实践中的地方政府环境和职能,绩效管理过程,评估对象的构成更为复杂和差异化。(3)由于缺乏先验的实证研究文献和测量题项,本文对感知晋升激励的测量也存在可以进一步验证之处,呼吁后续研究对这一问题的测量予以交叉验证和发展。(4)本研究采取比较案例下的定量分析的混合研究途径,尽管对评估对象进行问卷调查时有同步开展深度访谈,限于研究聚焦和篇幅限制,本文尚未呈现定性访谈的证据。未来的研究,仍需进一步丰富样本和证据来源,系统解释政府绩效管理的利益相关者的绩效信息使用方式及其影响机理。

参考文献

陈汉宣、马骏、包国宪 (2011).中国政府绩效评估30年.北京:中央编译出版社.

凯思·麦基(2009).建设更好的政府:建立监控与评估系统.丁煌译.北京:中国人民大学出版社.

李民、麻三山 (2009).双因素理论在政府部门人力资源激励中的应用.河南社会科学,17(6): 130-132.

马亮(2013).评估对象晋升激励与政府绩效目标设置——中国省级面板数据的实证研究.公共管理学报,2: 28-40.

马亮(2014).政府绩效信息使用:理论整合、文献述评与研究展望.电子科技大学学报(社科版),5: 1-11.

彭时平、吴建瓴(2010).地方政府相对绩效考核的逻辑与问题.经济体制改革,6: 36-41.

尚虎平(2008).大国崛起的地方政府激励与效率之路——我国改革30年地方政府绩效评估厘清、反思与展望.经济体制改革,3: 5-11.

唐纳德·莫尼翰(2008).结果管理.载 The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs著《政府绩效评估之路》.邓淑莲等译.上海:复旦大学出版社.

唐志军、谢沛善(2010).试论激励和约束地方政府评估对象的制度安排.首都师范大学学报(社会科学版),2: 46-52.

王爱冬(2010).政府绩效评估概论.北京:高等教育出版社.

吴建南、马亮(2009).政府绩效与官员晋升研究综述.公共行政评论,2: 172-196.

约翰·克雷斯威尔(2007).研究设计与写作指导定性、定量与混合研究的路径.崔延强译.重庆:重庆大学出版社.

周黎安(2008).转型中的地方政府:评估对象激励与治理.上海:格致出版社/上海人民出版社.

Ammons, D.N. & Rivenbark, W.C.(2008).Factors Influencing the Use of Performance Data to Improve Municipal Services: Evidence from the North Carolina Benchmarking Project.PublicAdministrationReview, 68(2): 304-318.

Behn, R.D.(2003).Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures.PublicAdministrationReview, 63(5): 586-606.

Blatter, J. & Blume, T.(2008).In Search of Co-variance, Causal Mechanisms or Congruence? Towards a Plural Understanding of Case Studies.SwissPoliticalScienceReview, 14(2): 315-356.

Blatter, J. & Haverland, M.(2012).DesigningCaseStudies:ExplanatoryApproachesinSmall-NResearch.Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Boyne, G.(2002).Public and Private Management: What’s the Difference?.JournalofManagementStudies, 39(1): 97-122.

Boyne, G.A.(2010).Performance Management: Does it Work?.In Walker, R.M., Boyne, G.A. & Brewer, G.A.Eds.PublicManagementandPerformance:ResearchDirections.Cambridge: Cambridge University Press.

De Lancer Julnes, P. & Holzer, M.(2001).Promoting the Utilization of Performance Measures in Public Organizations: An Empirical Study of Factors Affecting Adoption and Implementation.PublicAdministrationReview, 61(6): 693-708.

Dull, M.(2009).Results-model Reform Leadership: Questions of Credible Commitment.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 19(2): 255-284.

Hammerschmid, G., Van de Walle, S. & Stimac, V.(2013).Internal and External Use of Performance Information in Public Organizations: Results from an International Survey.PublicMoney&Management, 33(4): 261-268.

Hatry, H.(2008).Epilogue: The Many Faces of Use.In Van Dooren, W. & Van de Walle, S.Eds.PerformanceInformationinthePublicSector:HowItIsUsed.Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Ho, A.T.K.(2006).Accounting for the Value of Performance Measurement from the Perspective of Midwestern Mayors.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 16(2): 217-237.

Kroll, A.(2013).The Other Type of Performance Information: Nonroutine Feedback, Its Relevance and Use.PublicAdministrationReview, 73(2): 265-276.

Kroll, A.(2015).Drivers of Performance Information Use: Systematic Literature Review and Directions for Future Research.PublicPerformance&ManagementReview, 38(3): 459-486.

Kroll, A. & Vogel, D.(2014).The PSM-Leadership Fit: A Model of Performance Information Use.PublicAdministration, 92(4): 974-991.

Kroll,A.(2012).Why Public Managers Use Performance Information.PhD dissertation, University of Potsdam.

Locke, E.A. & Latham, G.P.(2002).Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-year Odyssey.AmericanPsychologist, 57(9): 705-717.

Moynihan, D.P. & Hawes, D.P.(2012).Responsiveness to Reform Values: The Influence of the Environment on Performance Information Use.PublicAdministrationReview, 72(s1): 95-105.

Moynihan, D.P. & Ingraham, P.W.(2004).Integrative Leadership in the Public Sector A Model of Performance Information Use.Administration&Society, 36(4): 427-453.

Moynihan, D.P. & Landuyt, N.(2009).How Do Public Organizations Learn? Bridging Cultural and Structural Perspectives.PublicAdministrationReview, 69(6): 1097-1105.

Moynihan, D.P. & Pandey, S.K.(2010).The Big Qquestion for Performance Management: Why do Managers Use Performance Information?.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 20(4): 849-866.

Moynihan, D.P., Pandey, S.K. & Wright, B.E.(2012).Prosocial Values and Performance Management Theory: Linking Perceived Social Impact and Performance Information Use.Governance, 25(3): 463-483.

Pollitt, C.(2006).Performance Information for Democracy:The Missing Link?.Evaluation, 12(1): 38-55.

Saliterer, I. & Korac, S.(2013).Performance Information Use by Politicians and Public Managers for Internal Control and External Accountability Purposes.CriticalPerspectivesonAccounting, 24(7): 502-517.

Taylor, J.(2009).Strengthening the Link Between Performance Measurement and Decision Making.PublicAdministration, 87(4): 853-871.

Taylor, J.(2011).Factors Influencing the Use of Performance Information for Decision Making in Australian State Agencies.PublicAdministration, 89(4): 1316-1334.

Van Dooren, W.(2006).Performance Measurement in the Flemish Public Sector: A Supply and Demand Approach.PhD dissertation, University of Leuven.

Van Dooren, W., Bouckaert, G. & Halligan, J.(2010).PerformanceManagementinthePublicSector.Abingdon: Routledge.

Wholey, J.S.(1999).Performance-based Management: Responding to the Challenges.PublicProductivity&ManagementReview,22(3): 288-307.Yang, K. & Hsieh, J.Y.(2007).Managerial Effectiveness of Government Performance Measurement: Testing a Middle-range Model.PublicAdministrationReview, 67(5): 861-879.

“青年学者工作坊”优秀论文选登

【编者按】为培养公共行政学研究的新生力量,并为中国公共行政学研究的学术新秀提供一个展示和交流的平台,中山大学政治与公共事务管理学院、中国公共管理研究中心、《公共行政评论》杂志联合发起并于2016年1月16-17日成功举办了首届《公共行政评论》杂志青年学者工作坊。此次盛会得到了学界诸同仁的鼎力支持,共收到了来自海内外30多所高校110多篇投稿。经过严格、规范的遴选,最终选出了10篇优秀论文,并邀请相关资深学者、期刊编辑与这些优秀论文的作者参与了此次盛会。为展示此一盛会所取得的成绩,本刊特开辟此栏目选登部分优秀论文,以飨读者!

【文章编号】1674-2486(2016)02-0112-22

【中图分类号】D63

【文献标识码】A