情度·人伦

2016-05-06凸凹

情 度

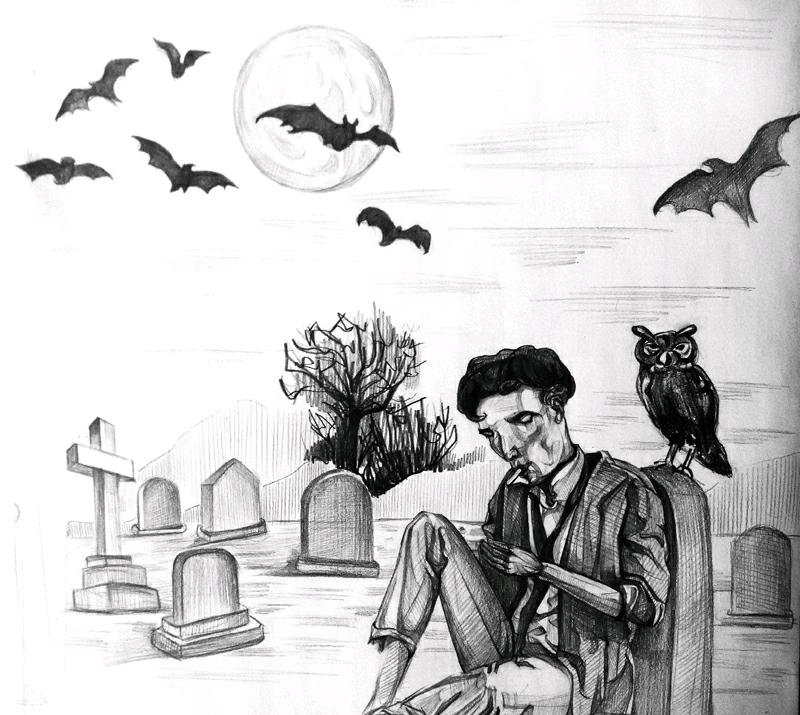

密林中,仅有飒飒的风声。烈日照了一天,饱饮了阳光的土壤,便嘘嘘地将和暖的情感放出来,停匀若处子。被这一派温谧罩着的,是一个青色的坟。坟上开着成串的钟形花朵,若隐隐地诉着旧事。

有一抔土被恭谨地培上了坟顶。那个青年便拍拍掌上的土,慢慢地朝坟前的一方青石上坐去。那石上,有两个光滑的凹痕,青年坐上去,便吻合了两个饱满的臀瓣。这两个凹痕,正是那青年持久的思念磨砺成的。陌生人的眼光,只能在那上边打漂儿。

那青年很快便进入了深思,双手梳般在发间游动。他面色灰白而凄楚,两串泪慢慢地滚下来,若滚向一个遥远的路程;但竟久久滚不到那个企望的远方。他努力地倾听着,倾听那急切而无声的呼唤。

久久,他竟看到了,看到了她噗叭噗叭地朝他跑来。两个光光的纤足,把一缕缕细软的黄沙掀卷起来,若浪花在欢歌。但在不远处,她却站住了,那一抹灿烂的微笑,也倏地消失了。她跪在那里,用飘忽的裙裾努力地遮起那光洁的膝头。他分明和她久久地谛视着,但眼中却没有光泽。他不禁惶然,紧接着又听到了如丝如缕的低泣。他想走近她,但双腿已上了枷锁;挣扎而痛苦,痛苦而挣扎。

母亲不知何时走来,款款地与他耳语,念着一串温软而恶毒的咒符,且用魔鬼般的指爪按摩他的伤处。他难以忍受,但嘴巴却难以嘟囔出声来。母亲手里还挥着一柄柔韧的鞭子,轻轻地抽撩他的脊背。他痛痒而幸福,吃惊地看着母亲。母亲那张空瘪的嘴巴,不停地翕合抽搐:

“不许你去接近她,她轻薄而傲慢,要引你步入邪路!”

这声音嘶哑而严厉。他感到极端的绝望。

慢慢地,他竟昏拥于母亲的怀抱,如婴儿般吮吸母亲的乳房。母亲的乳房枯干而半垂,那蜡质的乳头,发出一股腥涩的味道。他吮进嘴里的,黏稠而苦烈。他终于被麻醉。母亲秃鹫般狂笑!

他醒来,竟没了母亲。他的眼睛异常地明亮,双腿也注满了力量;那枷锁不打自开。他的舌苔上有隐隐的苦辣的余味。他开始朝前望,搜寻那记忆。

但前方却斜欹着那姑娘的身体,两只光脚在最后的抽搐。她嘴角沁着殷红的血迹,双手在不停地撕扯,撕扯着空中的无望。她身边竟有半只梨子,梨把上还有两只没有枯尽的叶子。他把她抱起,发现她竟正是自己心仪的女人。她将他的手指叼进嘴里吮,疯狂地发出呻吟。最后,是一个剧烈的奋挺,终于冰凉成一块玉石。

她躺倒的地方,有一个黑黑的陶罐,那是母亲装“蛊”的陶罐。那橙黄的罐唇上,有一圈红红的吻迹,那是他爱人的。他愤怒地砸碎了那陶罐,残存的毒汁便嘶嘶地叫着,伴着一股股白烟渗到地里去了。

他觉得自己已经死了,周围是无涯的忘川。

他打开她的衣襟,在她的胸颈上触摸。她的皮肤冰凉而光洁,净如一片月光。他为她的纯洁而颤抖,为自己的罪恶而顿足。他胸中燃烧着火焰,为世界的阳光而汗颜。他觉得自己不会再懂得爱,开始朝过去的峡谷迈进。

他极力想看到她心的模样,便撕开了她的胸腔,朝那心室上谛视。那一颗心竟鲜活而跳动,怦怦如鹿跳;且飘出阵阵芳香。他霎地感到无限的恐惧,愕立若一尊石雕。

久久,他袒开自己的胸襟,发现胸壁竟如纸薄:青青的血管,青青的流动,闪亮而透明;心和肺竟啮蚀了中隔,混沌成一团。他失声叫唤:

“我的心呢!我的心呢!”

不久,他便觉到很重的窒息,便拼命地喘。他渴望得救,而救他的只有一人,那就是他的母亲,他那恶毒的母亲。但母亲竟离他远去了,向她的另一群儿女传授她的教谕。

于是,他便疯狂地撕扯着他的心肺,一方一缕地拿出胸腔,割离了本体。托在掌中的心脏竟粼粼地发着绿光,忤逆着人伦。他急切地把心脏放入她的胸腔。那心,瞬间便殷红如朝阳,拥簇着那颗女儿心,融融然,汇成了一颗硕大无比的新生心脏。那心脏的纹路,竟是一条条小路,通向一个不知名的地方。

他摇晃着空空的胸腔,呼吸竟顺畅了,动作也井然而有力了。他取了一棵棘刺,慢慢地缝合着自己开裂的胸腔。爱人的胸壁竟也于不知中弥合了;那两座光洁的高山,竟硬挺如金;手指轻轻敲去,竟叮当脆响。那声音便在他的耳室永驻了。在今后的漫长旅程中,他将永远听到这声音。

在那片密林中,他挖了一个穴,用她赤足踏过的细沙,将她掩了。当坟包筑起时,树叶都拍动了,林中哗响成一片,极神秘,极庄严。他开始大颗大颗地掉泪。他感到这是奇迹,他居然还能潸潸地落泪!因为他的心肝已挖去了,再也听不到真诚而善意的声音。人生的冷暖是有颜色的,母亲却给了他黑暗……

他开始迈动脚步,竟还能趔趔趄趄地走出树林。但他永远也走不了多远。命运已给他规定了路程;他走到那个已知的界桩边,便会很快返回来,坐在坟前的方石上,同坟墓款声交谈。那交谈是彻骨而幽秘的,只有隐隐地感应着。

当他终于走出密林,一座残损的桥头上,站着一个女子。她端庄而冷漠,矜持而柔弱。走上桥头,冰冷的双臂便被她生生捉住。在这座桥的那一边,有一座幽深的宅院。巨大的影壁上,两条青蛇正死命地纠缠,呼出一股股腥热的气体,若母亲那青色的乳汁。他被她牵进洞房,从那影壁的一侧。

他记不清那洞房的模样,只记得酒醉般模糊一片。身边躺倒一具惨白的肉体,灵活而冰冷;她吱吱哑哑地歌唱着,若拜谒着一个幽灵。他怀疑那帷帐后有他的母亲,因为那扇窗总是呼嗒呼嗒地响,阴阴的凉气无阻拦地吹进来,眼泪都结成冰了。

一觉醒来,他又想到了那密林。刚要跨出门槛,那女人已死命地抱住他的腿。那一张脸明丽而凄楚,哀哀地仰望着他,双臂在无语地颤抖。他仍绝决地迈出门去,那女子便呜呜地号啕。那声音若一根根毒针,他的后背感到钻心的疼痛。回头时,见那女子的下巴已兀地抻长,口唇间,两只白惨惨的獠牙咯吱咯吱地砥砺着。于是,恐惧便被一阵阵呕吐所替代。但他仍然走下去。endprint

将要走进密林,斜刺里跳出两个壮汉。他们是那女人的兄弟。他们阻截他,要他返回那阴森的深宅。他绕开他们,继续走路。他们被激怒了,拳脚交加,极野蛮地蹂躏他瘦薄的身体。

“不许你接近那坟墓,那里有无尽的灾祸!”

他极惊奇,也极惶惑,仍兀自赶路。两兄弟便把恶毒的拳头砸向他的胸际。扑哧,那被缝合的胸腔便又重新裂开。

两条汉子怔怔地注视着,红黑的脸膛瞬间灰白了。他们哇哇大哭,转身逃遁。他便哈哈大笑着摇进密林,坐在那一方石头上,扯过胸壁便缝。

那坟墓动了两下,但他没有察觉。

返回那座深宅,那女人又复瑞丽如初。猩红的小桌上,竟有一壶温好了的酒。她深情地注视着他,殷勤地给他斟酒。

那两个汉子挑帘进来,嚷:“姐,他没有心肝,你还是回家吧!”

女子乜斜一笑,“后院有两匹金鞍烈马,骑了赶路吧。”

那两个汉子咕噜一声便噤口无声,眼里射出无尽的怨恨,无奈地走了。

晚上,他第一次与她交合。没有疼痛,没有狂暴,腋下吹着嘶嘶的凉风。

她竟在身下睡去了,两股间淌着一条青白的溪流。

那一日,他又奔向那密林。走下那座残桥时,竟有了些许犹豫。突然从桥下传来一阵阵呻吟;走过去,竟是他的女人从桥上跌下来。见了他,女人便不再低泣。垂了颈子,极羞愧。她的腿断了。他抱起她往回走。女人的身体极轻,抱不住,便要飞到空中。于是,那空的胸腔中,也像海绵一样翻滚有声,若哭声迭起。

女人从此下不得床来,在床榻上缠绵。他竟能静下心来极尽心地服侍,那女人便笑而流泪。一滴一滴的泪滚到床上。竟是一只一只胖胖的虱子。一串串泪水流下,虱子便成群结队。那虱子满炕爬,女人依偎的那张破被竟成了虱子的美窠。虱子爬到身上,在腋下游戏,女人和他竟感到无限的快感。女人便整日里咯咯地乐。一日,乐得声音嘶哑,一口气未接上,竟戛然仙逝了。

他把她的身子放平展,转身去烧水。待他费力地将一大盆温水端进,那女人的身上已密密地爬满了虱子,用手去捏,捏下一只,便又有数只爬上那缺口。他便用扫帚扫。一扫,虱子扫下,女人的皮肤也哗哗脱落。正诧异间,虱子复又爬满了女人的身子;再扫,竟连紫红的肉扫下。他不敢再举动,于仓皇间将温水倒掉,端来滚烫的开水。他将女人整个地塞进盆中,听得一阵噗叭的爆响。不一会儿,女人的肉融化殆尽,仅剩下几根极细的白骨。那水仍呜啦呜啦地沸着,若盆底有火在烧。

蒸汽散尽,母亲竟在椅上端坐。她干枯的脸上竟氤着一层红晕,深陷的眼睛闪着幽幽的蓝光。那神情凶恶而庄严。

“你的劫数到了,你害了你的妻!”

他跪倒在母亲的脚下,极耐心地听母亲唠叨。

母亲说:“我的无数儿女中,你是最忤逆的,伤透了我的心!”

两粒浊泪竟从母亲那角质的眼角滚出来,在瘦长的脸颊上拓出两条纵痕。末了,那泪变得浑黑而凝固。母亲一捻,竟摘了下来,放入口中咀嚼,咯嘣咯嘣,脆极!

母亲仍不停地絮叨,殷红的舌下,溅着黑色的毒汁。他突然大吼:

“母亲,我没有心肝!”

母亲被这猝发的吼声震惊,浑身剧烈地颤抖。他仍吼:

“母亲,我没有心肝!”

母亲竟惊惧成一团:“别,别,……”

“母亲,我没有心肝!”仍吼。母亲的两臂脱落了。

“母亲,我没有心肝!”再吼。母亲的两腿也消失了。

“……”

待他抬起头来,母亲已肢解而倒毙,椅窝里仅有半截躯干。

他扑过去,拥抱母亲的残体。那残体竟铁般冰凉坚硬。扒去亵衣,竟是一块方正的字碑:

母欲儿死,儿不得不死;

母欲儿活,儿焉可不活?

□□□□□ □□□□□

……

以下的碑文模糊不清。

黎明时分,有人走进那密林,发现一个青年,抱着坟前那截墓碑,永远地睡去了。

人 伦

那年大旱,粮菜无收,垭里人皆吞食野菜,把日子苦苦漫磨。大年初一,过年之奢侈物,仅四块臭豆腐,佐八只玉米面糊饼。

有限的吃食,无限的欲望,终致我和两个弟弟争抢起来,最后发展到火拼。爹一声怒吼,三兄弟一阵惊抖,抢到手的食物就又送回饭桌。母亲洇洇地流着泪,面色极苍白。爹就再吼,劈头将盛豆腐的碗抛砸了。碎片横里飞迸,只听近里温柔的一声嘶响,母亲的脚面已被碎片划破,血汁就汩汩蹿涌;父子四人均失了魂魄,任那血汁淌了不小一块疆土。

一只极瘦的鸡婆一拐一拐地走到血泊之前,钝钝的喙拼命地啜吸那腥甜的血。待她吸得贼饱,竟咯咯地唱出公鸡的声音。母亲就无力地瘫下去,嘴角竟绽出极快意的笑。

我对父亲说:“爹爹,我儿,待来日我给你生一个儿的儿,单砸你的脚丫子!”

父亲骇极,说:“我儿,切莫生爹的气,待爹将洒落的豆腐捡回。”于是,便伸长了脖颈去寻那豆渣。那豆渣却早被一群群蚂蚁围了,忘我地咂食。成千上万的蚁公竟咂出极响的声音,令我辈之人汗颜。父亲怒极,用两双巨脚拼命地搓踩那浩荡的蚁群;一只只饱满的蚁们便哗剥哗剥欢畅地走入冥境。厚厚的蚁尸下,漾出一波一波的绿血;母亲被这涩味的异类的血所熏醒,爬起之后,竟解开红布裤带,裸出两片瘦瘦的臀尖,蹲在地上,若无其事地屙出稀屎;那稀屎上冒出袅袅的白烟,拢而闻之,竟无臭味儿。

父亲大叫:“完了,我儿!”父亲说过:日子里若能闻到臭味,便还有希望。

如今,他已绝望。于是,他发出号令:“我儿,爬出垭口去吧,去找有臭味的日子!”

我终于爬出垭口,两个弟弟却在路边倒毙。远处的市街上,有不少散发着臭气的去处,却都蹲着红眼睛的狗。我终于被饿昏在一堵矮墙之下,连想想母亲都来不及。许久,我的头部被重重地击了一下,便不得不醒来。发现一个大胡子的老人面带微笑,专注地注视着我。他的双眦里,填满了一颗颗大而黄的眼屎。他的笑久而不收拢,但手中的木棍却仍狠狠地击打我的头部。疼痛使我意外地站立起来,朝他破口大骂。他竟呵呵地笑起来,如波斯哲人萨迪老儿那不阴不冷的笑。endprint

他说:“莫怒,年轻人,去读书吧!那是跨过看门狗,走进城门的唯一的法则。”

我说:“狗屁!”他便无声地笑着,棍棒却疾如密雨。我被打得满地翻滚,大叫:“长老,莫打了,听你便是!”

便只有读那长老遗下的几部破书……

一日,正读得昏沉欲睡,却听到窗外有呜哝的人声。定睛看去,有两只模糊的人影;依稀辨出,一个是那个长老,另一个却是远在垭里的父亲。

父亲问:“我儿还好吧?书也能念得进么?”

长老说:“马马虎虎吧,兴许有一些希望。”

父亲便哭了:“求长老开通他吧,让他来日光宗耀祖。”

“试试看吧。”父亲嘤嘤地哭诉:“我已死去数月,我儿并不知晓;切莫告诉他,莫让他分心。”长老极感动,竟与父亲相拥而哭;父亲破涕为笑,倏地隐进长老的道袍,与长老合二为一了。

我骇极,知道父亲已去了;并孤魂飘飘,来市街寻子。我悲恸欲绝,但喉嗓里却早已塞满整整四块臭豆腐,容不得一声哽咽,便只有拼命地咀嚼。待咽下肚去,悲伤已杳然无影,心地极豁亮:书本已在我的灵魂之中,发出阵阵温香。

第二日,长老便踅到我的身边,用鞭子轻轻地抽拂我的背脊:“你该进城了。”我说:“不,长老,我已离不开你了。”我想起父亲与他融为一体的情景,我也渴望和长老人身依附,因为此时,我极想我的父亲。

长老怒极,瞪裂了双眦:“畜生,你只有朝前走,莫停留;你要走过一层层的官邸,进入那最后的宫殿:那里有最辉煌的一个座椅,你要当仁不让地坐上去!”

见我仍踌躇不前,长老便打响了他那系红缨络的魔鞭,将我的皮肉抽出艳丽的肉花,我只得迈出无奈的脚步。几乎是与我迈出步伐的同时,鞭声戛然而止。我缓慢地朝前走着,仇恨着我要步入的城门。突然,听身后有一声巨大的呻吟,转身时,见长老已慢慢地倒下去。我拼命地奔回去,张开双臂去扶他;但拥到怀中的,竟是一个冰冷的硬物。翻过来一看,竟是父亲房中那个常被香火熏燎的祖龛。

我终于明白,我已不是我。

走进城门,顿时听到笙弦鼓乐齐鸣,心中便极不安分,极想停下来,闪进那传出声乐的殿堂。但想到长老的叮嘱,便只有悻悻地朝前走。走过第一道殿堂,竟闻到一股股烤红薯的香味。放眼望去,见一个穿玄色衣褂的老妇正欲揭烤炉的盖子;那烤焦的红薯,依炉壁环摆着,泛着焦黄的光泽。我翻尽了周身所有的衣皱,也没翻出一个硬币,就只好“隔”地咽下那口极浓的垂涎,懒懒地朝前走——人间的饭,只有有钱人才能吃。待不死不活地走过三重殿堂,竟意外地碰到了一个妖冶的歌女,她扭着盈不及握的腰肢,疯狂地歌唱着;尽管周遭已无一人影,却如对千万个痴情的观众而歌。

我极感新奇,停下身来,好奇地看她兀自歌舞。她开始褪下华丽的舞衣,撕开粉色的胸罩,让两只硕大的乳,白晃晃地上下跳动。我的喉头一阵阵地窒息着,双脚失去了控制,缓慢但坚决地朝她挪去。她哈哈大笑,尖厉而淫荡。因为我已被她俘获,已无力执掌自己的意志。我的背脊突然塌下去了,就只能费力地仰视她,极下作地朝她送去媚笑。但我却没有丝毫的痛苦,只有一种黑色的欲望。

她说:“你已不可救药,因为你已深深地爱上了我。”我不住地叩头,在生冷的脚下,叩出极热烈的声音。

她却不动声色,从腰间解下一条明黄的绦带,一双尖细的手轻轻一抚,柔媚的带子,竟变成一条残酷地蠕动着的毒蛇。她说:“你若要得到我,就只有吞下这条凶恶的毒蛇。”我浑身颤抖着,耳鼓咚咚地敲响着,胸膈也迅速销蚀,连同那颗殷红的心脏,被胃肠于瞬间消化,成了一堆等待排泄的粪便。我抓过那条扭摆不止的蛇,把它的尾部决然塞进我稀松的口齿,一节一节地把它咽下去。我没有感到些微的痛苦,只感到了一股沁人肺腑的清凉。我激动万分,裆股间也烧起了无形的烈焰。蛇头终于卡在我的喉头,它恶毒的蛇信极温柔地舐着我的上腭,像女人轻轻的抚摸;我迷醉万端,无一丝恐惧。

但它终于还是极斯文地咬了我一口,我的双眼便疲惫地合上了,如关上了两扇极沉重的大门……

当我从甜睡中醒来,发现那妖冶的歌女正横卧在我的身边。她长发纷披着,均匀地呼出浓郁的鼻息。那鼻息被我细细地品味时,竟与臭豆腐的香味儿极酷似。我便感到她更可爱。我揭开她身上的睡巾,看到一个浑白起伏的轮廓。我想仔细地谛视她,因为我是心肺残缺的人,若记熟一件极珍贵的物件,必须一遍又一遍地谛视。我点上枕边的灯笼,在彩色晕光泼洒下,我却意外地看到,在屋地中央有一只古旧的太师椅,正兀自地前后摇动。那分明是祖父留给父亲的那把。翻身下床,果然极清晰地认出了祖父在椅背上的刻痕:凸 凹。

我骇极,逃回床去,拥紧了那温软的一团,发抖。

她其实没有睡去,正渴盼着我的拥抱,便在我颤抖的怀抱中窃窃地笑,且撩拨我的皮肉和最敏感的部位。于是,恐惧和欲望让我不停地翻滚。她就咯咯地笑,响彻极了,那笑声在屋壁上撞出嘶嘶的金光,使黯淡孤陋的空间变成一座璀璨的洞房。我便真的爆发了雄性的烈焰,向她热气蒸腾的躯体扑去……但那咯吱摇摆的太师椅却适时地以人声训斥道:

“你这六根不净的畜生!”

我终于被激得大怒,翻下床去,从角落里寻得一柄利刃,将太师椅劈得稀碎。

待我重新回到她的身旁,激情已杳无踪影,便只有满腹的沮丧。但她却仍长长地媚笑着,那脉脉的目光其实是寻衅、挑逗或嘲讽。当我欲重新去占有的时刻,地上的椅子却又吱咯地摇摆起来,完整如初,若未遭任何浩劫。

我彻底绝望了,便劈手打向那双炯炯的媚眼,且拼命撕扯她那头浓密的黑发。她默默地忍受着这变态的发泄。待我的狂潮平息,她的秀发已荡然无存;青白的头皮,向周遭发出诡秘的幽光。她已奄奄一息,但从眼窝里淌出的泪水却汩汩不断;那两股泪泉流到我的身下,变成两条青白的小蛇,极缠绵地缠绕着我,且温热而颤抖。

——这就是阴性的爱情!

从此以后,她再也长不出头发,变成了一名秃头歌女。这就酿成了那一场震惊世界的官司:我在庄严而神圣的法庭上,痛斥那个烂舌头的文人。endprint

“不许你糟踏那个无发女人,请记住,秃头歌女是我的妻子!”

于是,我便整日里领着她到街面去,给好奇的人类唱各种曲子。但不久,人们便厌恶了她的歌声,她的听众便又只有我。那日,太阳极毒,而她唱得也极亢奋。我劝她回到清凉的室内,切莫被毒日头击昏。她却惨淡地笑笑,又扭起她最原始的舞蹈。她仍褪去华丽的舞衣,撕开粉色的胸罩,双乳却已干枯,似两片欲落未落的枯叶。她解下那条明黄的绦带,又变成一条蠕动着的毒蛇。她说:“你还爱我么?”

“爱。”我说:“那么,就仍把蛇吞下去吧。”我无动于衷,任她不停地喘息。

回到那间阴暗的房间,她无声地躺下,泪水汹涌着。我挨她躺下,那泪泉仍流经我身下,却变成了两只火红火红的蝎子。蝎子们爬到我的腹股之间,拼命地蜇刺着我,让我发出不迭的哀音。但我的情欲却意外地被激起了,拥了她那枯槁的身子,第一次与她作爱情的仪式。那只太师椅却奇怪地没有发出一点儿声音。

第二天醒来,她躺卧的地方竟是一副小小的骨架,那骨架的腰际,有一滩清白的汁液,发着腥涩的恶味。

我便号啕大哭。哭罢,便自我阉割。

……终于有一股强烈的臭味,从最后那座宫殿袭来,便于恢复记忆的第一瞬间想到了父亲的言语:

“我儿,爬出垭口吧,去找有臭味儿的日子!”

于是,就朝那个方向爬去。

进了殿堂,果然发现了长老所说的那座最辉煌的座椅。但极遗憾,座椅却早已被他人占据了。那人指指身旁一个小而卑微的座椅说:“请坐吧。”原来,我已被他封了偏将。后来的日子便是锦衣玉食,灯红酒绿,笙管丝弦。虽然仕女如云,嫔妃如涌,但我已无欲无望,心如古井。

我只想回家一次,给家人建一座豆腐房,不仅酿一些垭里人爱吃的臭豆腐,而且还要有豆浆、乳酪等。

到了垭口,竟发现垭里那条旱路已被河水冲毁,而河上也未曾有人架出桥来。正无措间,一只老水牛从对岸游过来,跪倒在我的身旁,打着极响的响鼻。它极人性地欢迎我,欲驮我过河。我便骑在它的背上,任它走向河心。

它走得极平稳,且不曾掀起一朵浪花。到了对岸,我的全身竟未沾上一滴水星。我正欲朝村上走,却听到那牛嘤嘤地哭起来。等我回头时,它竟开口说话了:“你虽没坐上那最辉煌的座椅,却也进了官邸,给祖上争光了,老父从阴间赶来,再给你当一回牛马。”

我极惊愕,呆呆地看着它,那牛的面孔果然与父亲极酷似。我喊:“爹爹,真的是你么?”

它点点头,泪水已哗然。

于是,我销蚀了的心突然于心膈中生出新的胚芽,便感到有无边的悲哀喷涌而来。我拥着牛头大哭,哭得云黑地暗。

不久,我的耳鼓便咚咚地敲响了,四肢也剧烈地抽缩,终于也变成了一只年轻的水牛。

我的心,感到空前的舒畅!

父亲说:“我儿,这是命么?”

我不曾回答,只是默默地傍着他,朝垭里走。

垭里的草一天天肥起来,这两头牛肯定不会被饿死!

作者简介:凸凹,本名史长义,著名散文家、小说家、评论家。系中国作家协会会员、北京作家协会理事、北京评论家协会理事、北京作家协会散文委员会主任。

著有长篇小说《生门》《大猫》《玄武》等8部。著有散文集《以经典的名义》《风声在耳》《故乡永在》等20部,出版和发表作品700余万字,被评论界誉为继浩然、刘绍棠、刘恒之后,北京农村题材创作的代表性作家。

近60篇作品被收入各种文学年鉴、选本和大中学教材,获文学奖30余项,其中,长篇小说《玄武》获北京市建国六十周年长篇小说大奖和第八届茅盾文学奖提名奖;散文获冰心散文奖、汪曾祺文学奖、老舍散文奖、全国青年文学奖和十月文学奖。endprint