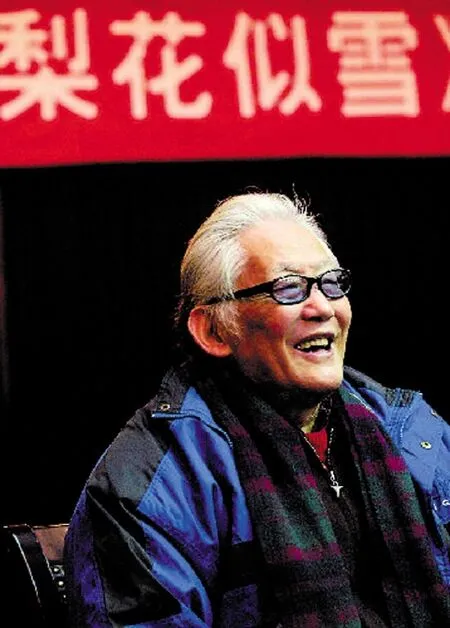

鲁彦周与阜阳

2016-05-03陆志成

●陆志成/文

鲁彦周与阜阳

●陆志成/文

2002年仲秋之际,阜阳市政协文史委员会打算编辑一册《阜阳古今名人》,重点征集近现代名人在阜阳地区的有关政治、经济、文化诸方面的活动史料。笔者作为常委、文史委委员,当时报出的拟写题目是 “鲁彦周与阜阳”。

笔者之所以要写这样一个专题,缘起于1985年鲁彦周在阜阳举办的 “第四届淮河乡土文学笔会”上的一次,以“愿淮河乡土文学繁荣发展”为题的发言,其中提到:“我觉得是否可以这样说,安徽的作家,不管他是不是淮河流域的人,或多或少的总都同淮河发生过关系。据此,今天我讲一讲登科同志和我自己。我的第一篇小说,我的处女作,就是在阜阳地区产生的。我的第一个电影剧本也是在阜阳地区产生的。最近北京在编一本 《中国作家处女作》,问我的处女作是什么?我的处女作是1954年写的一个短篇小说,写的就是淮北。那是(20世纪)50年代,我和登科同志到这里来,生活了很长一段时间。当时我们两个只分到一间房子,而且只有一张床,我们是同床共枕。我们一齐到戴厚英、阿红同志的贵家乡颍上县去了,到了颍上的刘郢子乡。”然而,他没有就这些“处女作”的具体情况细谈。

笔者一直认为,“处女作”方面的史料,不仅对了解这位著名作家发韧之期的作品内容与写作背景,有着重要作用;而且对于研究共和国建立初期成长起来的,来自战场、农村、工厂的一代作家的思想历程和文学道路,也有着十分典型的代表性意义。所以,我想把这个问题弄清楚。后来几年,笔者虽然与鲁彦周多次见面,却都是在会上会下,囿于环境和时间所限,没有深入访谈的机会。再则,到了2002年,笔者又了解到他正忙于《鲁彦周文集》的审编出版和长篇小说 《梨花似雪》的写作,觉得不便在这个时候到他家里去打扰。

于是,笔者就“处女作”问题给他写了一封信。没想到的是,鲁彦周居然在《鲁彦周文集》首发式即将举行的前3天,也即当年的12月11日,正在繁忙的时刻,针对笔者的问题十分认真地回了信,并作了细致的解答;而且,信笺用的是三张八行“梅宣”,毛笔书法。信的内容是这样的:

志成先生:您好,来信收到,谢谢。

关于在阜阳写的作品:处女作短篇小说《云芝娘和云芝》发表于1954年上海《文艺月报》。处女作电影名 《春天来了》(写于1954—1955),电影出版社出版时改名《春到淮北》,电影于1955拍成,孙道临主演,在全国发行。这两部作品都是以涡阳纪伦砦为背景的。《淮北寄语》散文写于1955是记阜阳地区治水的,由安徽文艺出版社出版。以上作品除短篇小说外,此次编文集我都没收,一是思想,二是稚拙,其他关于阜阳则没有什么了,不值一提,你也没有必要为此而费笔墨了。

匆匆祝

冬安

鲁彦周

十二月十一日

值得进一步探讨的是,半个世纪之后的今天,鲁彦周是如何认识和看待这些“处女作”和这个“处女作时期”的呢?对此,笔者也找到不少有关这方面的言论和文字,而其中感到最能说明问题的是他发表在 《作家通讯》(中国作家协会主办,2004年第4期)上的《追寻印痕》一文。

从这篇文章中,我们了解到鲁彦周的“文艺观”是20世纪50年代初形成的。他到皖北文联之后接触到了 《在延安文艺座谈会上的讲话》,也接受到党的文艺方针政策的教育,接触到解放区的文艺作品,知道了党对文艺家的要求和一个新中国的文艺家所应遵循的道路。他觉得这些都是神圣的,理当如此的,于是,他“无条件地接受了自认为是无产阶段的文艺观。”

这个时期,鲁彦周与他同时代的许多作家一样,文艺理论上遵循的是所谓的社会主义现实主义原则。创作实践上,遵守的是一种教导:即文学只是党的工作中的“齿轮和螺丝钉”,是党的宣传和教育工具。政治思想上,他是“真诚地拥抱革命拥抱现实”,对于党所提倡的都视为神圣的,毫不迟疑地响应号召,积极参加各种运动如土地改革、反匪反霸、抗美援朝等等,同时还努力进行创作,以配合党的中心任务。

这位现在已经年逾古稀的作家,在针对“处女作”那个“年代”的回忆时,真诚地写道:“我深入淮北乡村,搞互助合作,参加治淮,生产救灾,等等。这一时期我写了所谓配合任务的作品,也写了一些自己的对现实的真实感受的作品,这一时期,我精神状态颇佳,我的成名作,首次获全国大奖的《归来》,我的电影文学剧本《凤凰之歌》以及一些短篇小说,都是在这一时期产生的。这个时期国内的政治气氛还是比较好的,因而在创作上也没有多少顾虑,对于写作,对于文学,也逐渐有了自己的认识。”

以上,鲁彦周的一封信和一段“自白”,从客观与主观两个方面反映出新中国成立初期的社会与文艺状况,道出了他本人及同时代文艺家其时的心声,从而也使人们明晰那个时期的特点,显然同后来的“反右”与“文革”不可一概而论。说“这个时期国内政治气氛还是比较好的,因而在创作上也没有多少顾虑”,话虽平淡质朴,却诚为真情实感,剀切之言。

至于对被誉为 “文坛上一座山”(王蒙语)的鲁彦周,在“反右”时所感到的“惶恐”与“迷惑”;在“文革”中所受到的“痛苦”与“打击”;以至于在“文革”后所悟出的“反思”与“探索”,等等诸如此类的、属于全面深入的评述,不是本文的任务;笔者写出这篇小文的本意,只在提出一点史实资料,供喜欢鲁彦周作品的读者与研究家所参考。

(摄影/朱云帆)