日语促音生成实验中日语母语话者误生成因素的调查研究

2016-04-29顾雨辰罗米良李滨序

促音作为日语语音中特殊节拍,对于外国学习者来说很难习得。并且不同类型促音的习得难易程度也不尽相同(户田(2003)、刘(2005)、聂(2006))。那么,日语母语话者在生产促音时主要受哪些因素影响?是否会在特定因素的影响下出现误生成现象呢?

本次研究的目的是以促音的位置·辅音种类·声调类型为中心,通过日语促音的生成实验调查日语母语话者促音误生成的影响因素。本文将通过音声实验和音韵理论相结合的方法,从实验音声学的观点出发,对促音生成实验中出现的误生成现象进行分析。研究这些误生成现象是否和促音在语中的位置、促音的音素辅音(“子音”)的类别、实验语的声调类型(如:头高型、平板型)这些因素有关,并从误生成倾向着眼,分析日语韵律结构的相应特征。

1.研究现状简述

户田(2003)指出,不同类型促音的习得难易程度不尽相同,日语母语话者能够将含有促音的词语作为一个群体来理解把握,而对于外国学习者来说,摩擦型促音比破裂音型和破擦音型的促音更难习得。

刘(2005)以含有破裂音的日语词语为实验语料,以中国北方和上海学习者为对象进行了有声破裂音和无声破裂音的知觉实验。通过分析得知,即使同为破裂音,[p][t][k]的习得状况也有所不同。

聂(2006)把中国人日语学习者生产的促音部分时长进行量化,从统计学的观点进行了分析,得出摩擦音型促音和破擦音型促音对于中国学习者来说难以习得这一结论。

2.日语促音的生成实验

2.1 生成实验用语料

本文在选定语料时,考虑了以下因素:

(1)熟悉程度高的词语容易出现平板化的生成倾向(窪園,2011),因此本实验的语料选定为无意义的语音连续体。

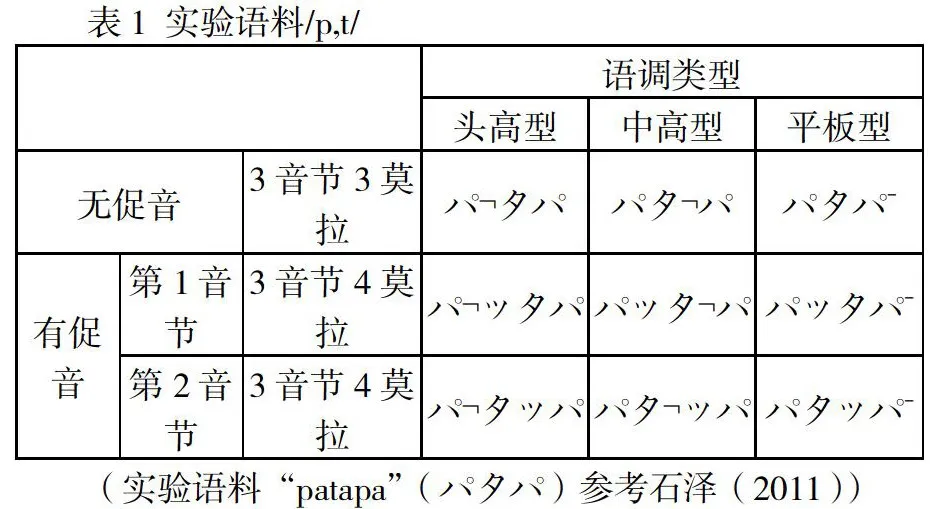

(2)为考证促音的位置差异是否对母语话者生产促音产生影响,本文选取无促音的3音节3莫拉语音和有促音的3音节4莫拉语音为实验语料。

(3)此次实验不考虑母音对生成结果的影响,故子音前后的母音统一为非圆唇低母音的[a]。

综上所述,本实验语料均为无意义的三音节语音连续体,声调类型分为头高型、中高型和平板型,促音在语中的位置分为第2莫拉、第3莫拉以及无促音三种,促音的子音为[p][t][k][s]四种类型,子音前后的母音均为[a]。根据子音种类,语料被分为6组(/p,t/,/p,k/,/p,s/,/k,s/,/t,k/,/t,s/)进行实验,共计54个(如:paQtapa)。

2.2 被试

本次实验的被试为东京出身的女大学生3名。为了保证生成实验数据的真实和自然,3名被试均无语音学知识背景。

2.3 实验步骤

实验参加者在录音之前,均有一定的练习时间。之后根据指示,以自然的语速朗读实验用语。本实验在专用录音室内进行,以确保周围环境的安静和录音的清晰度。

2.4 实验的结果

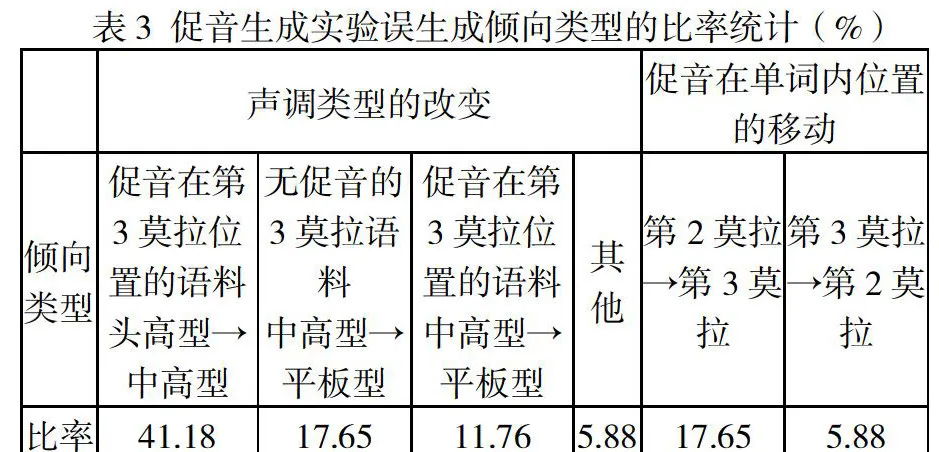

实验结果,误生成的比例为10.49%(声调类型的改变占8.02%,促音在单词内位置的移动占2.47%),正确生成的比例为89.51%。实验结果表明日语母语话者在生产促音时出现了一些有规律的误生成现象:一是语料声调类型的改变,最明显的倾向是中高型误生成为平板式;二是促音在单词内位置的移动,其中比例较高的是由语料的第2莫拉移动到第3莫拉。

3.对误生成现象的分析

3.1 语调类型的改变

“语料声调类型的改变”占整体误生成现象的比例高达76.47%,据此可推想,语料的声调类型对促音的产出具有很大的影响。下文将对此设想的正确性进行验证。

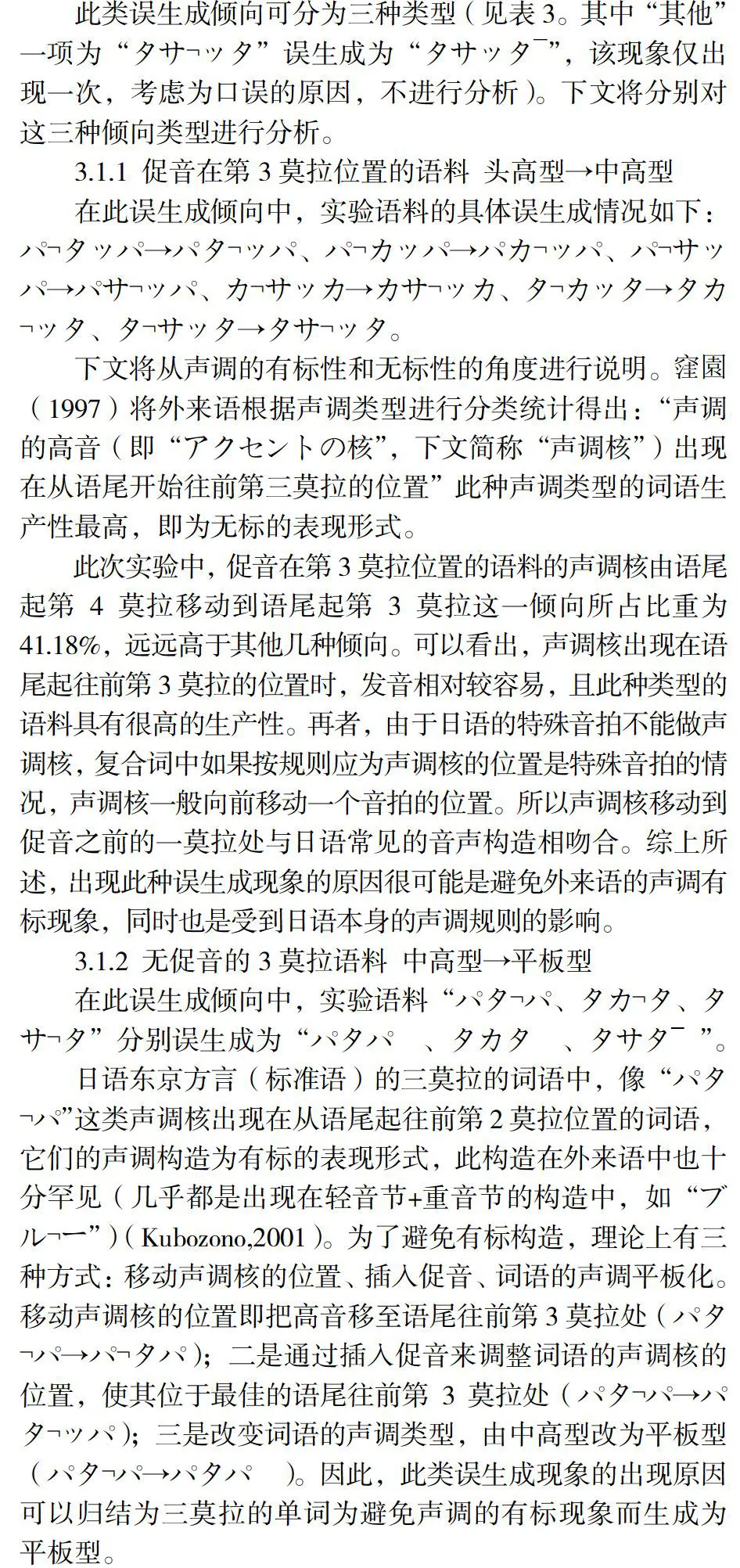

此类误生成倾向可分为三种类型(见表3。其中“其他”一项为“タサ¬ッタ”误生成为“タサッタ¯”,该现象仅出现一次,考虑为口误的原因,不进行分析)。下文将分别对这三种倾向类型进行分析。

3.1.1 促音在第3莫拉位置的语料 头高型→中高型

在此误生成倾向中,实验语料的具体误生成情况如下:パ¬タッパ→パタ¬ッパ、パ¬カッパ→パカ¬ッパ、パ¬サッパ→パサ¬ッパ、カ¬サッカ→カサ¬ッカ、タ¬カッタ→タカ¬ッタ、タ¬サッタ→タサ¬ッタ。

下文将从声调的有标性和无标性的角度进行说明。窪園(1997)将外来语根据声调类型进行分类统计得出:“声调的高音(即“アクセントの核”,下文简称“声调核”)出现在从语尾开始往前第三莫拉的位置”此种声调类型的词语生产性最高,即为无标的表现形式。

此次实验中,促音在第3莫拉位置的语料的声调核由语尾起第4莫拉移动到语尾起第3莫拉这一倾向所占比重为41.18%,远远高于其他几种倾向。可以看出,声调核出现在语尾起往前第3莫拉的位置时,发音相对较容易,且此种类型的语料具有很高的生产性。再者,由于日语的特殊音拍不能做声调核,复合词中如果按规则应为声调核的位置是特殊音拍的情况,声调核一般向前移动一个音拍的位置。所以声调核移动到促音之前的一莫拉处与日语常见的音声构造相吻合。综上所述,出现此种误生成现象的原因很可能是避免外来语的声调有标现象,同时也是受到日语本身的声调规则的影响。

3.1.2 无促音的3莫拉语料 中高型→平板型

在此误生成倾向中,实验语料“パタ¬パ、タカ¬タ、タサ¬タ”分别误生成为“パタパ¯、タカタ¯、タサタ¯”。

日语东京方言(标准语)的三莫拉的词语中,像“パタ¬パ”这类声调核出现在从语尾起往前第2莫拉位置的词语,它们的声调构造为有标的表现形式,此构造在外来语中也十分罕见(几乎都是出现在轻音节+重音节的构造中,如“ブル¬ー”)(Kubozono,2001)。为了避免有标构造,理论上有三种方式:移动声调核的位置、插入促音、词语的声调平板化。移动声调核的位置即把高音移至语尾往前第3莫拉处(パタ¬パ→パ¬タパ);二是通过插入促音来调整词语的声调核的位置,使其位于最佳的语尾往前第3莫拉处(パタ¬パ→パタ¬ッパ);三是改变词语的声调类型,由中高型改为平板型(パタ¬パ→パタパ¯)。因此,此类误生成现象的出现原因可以归结为三莫拉的单词为避免声调的有标现象而生成为平板型。

但同时也会产生疑问:为什么选择平板化来避免声调的有标构造,而没有采用其他两种方式呢?窪園(2006b:64)对日语中三莫拉名词的不同声调类型的出现频率做了统计,结果发现三莫拉的平板型的和语占到总体的70%以上。

根据先行研究,平板型在日语所有声调类型中占据支配地位,出现频度远高于起伏型,日语的音韵习惯更倾向于平板型。另外值得注意的是日语的“发音平板化”现象(如:モデル、バイク等)。该现象原本主要发生于年轻族群之间,近年来则有愈来愈普及的趋势。推测其原因大致有两个:一是将起伏式的词语发音成平板式,潜意识中可以减少词语记忆的负担,同时也能节省发音时花费的力气。若是起伏式,就得记忆每个词的重音位置;另外,就某种程度来说,发音时声调持平会更加省力,如果这些词汇使用频繁,就极易造成平板化。

3.1.3 促音在第3莫拉位置的语料 中高型→平板型

在此误生成倾向中,实验语料“タカ¬ッタ、タサ¬ッタ”分别误生成为“タカッタ¯、タサッタ¯”。

原实验语料为日语声调类型中的无标表现形式,但也被误生成了平板型。推想其原因,一是四莫拉的词语的韵律构造更容易生成为平板型,换言之,说话者在产出四莫拉的词语时,平板型更易于发音。再者,此种误生成的原因很大程度上还要归结为日语的音韵习惯更倾向于平板型,以及上节中提到的“发音平板化”现象。

3.2 促音在单词内位置的移动

在此误生成倾向中,实验语料“パッタ¬パ、パッカ¬パ、カッサ¬カ”依次误生成为“パタ¬ッパ、パカ¬ッパ、カサ¬ッカ”(促音由第3莫拉移动到第2莫拉仅出现一次,故不作为考察对象)。由此可以大致看出不同种类促音的发音难易程度:[p]>[t]/[k]>[s]。

从调音点上来看,[p]为双唇音,[t]、[s]为齿茎音,[k]为软口盖音。结果表明,双唇音的发音最容易。多数情况下发音法是通过听并模仿老师来习得的,所以调音点靠口腔外侧的理应更容易习得。软口盖位于口腔中相对里层的位置,可推想软口盖音比齿茎音更难习得。

从调音方法来看,[p]、[t]、[k]是破裂音,[s]是摩擦音。破裂音型的促音的发音方法是先阻挡住气息,之后打开口腔里的阻碍从而发出后续的子音。而摩擦音型的促音则完全不同,它是将后续的子音进行延长的发音方法。摩擦音型比破裂音型更具有有标性,一般来说更难习得。这一点在以日语为母语的幼儿身上可以得到验证,在音声习得的先后顺序上,摩擦音型的促音要晚于破裂音型的促音。

4.总结与待解决的问题

本次研究对日语促音生成实验中日语母语话者所出现的误生成现象进行了分析。结果表明,这些误生成现象和实验语的声调类型、促音在语中的位置、形成日语促音的音素辅音的类别这些因素都有一定程度的关系。其中最为突出的是实验语的声调类型,被试在一定程度上有意的避免日语声调的有标构造形式,大多是通过改变声调高音的位置或是平板化来实现这一目的。从日语韵律的角度来说,平板型在日语所有声调类型中占据支配地位,日语的音韵习惯更倾向于平板型。另外,通过日语的“发音平板化”的发音现象可以看出语言是在不断演变的,声调区分语义的这一功能正在逐渐弱化,使用频繁的词汇容易采用更加省力、更便于记忆的平板型发音方式。

今后将以外国日语学习者为对象进行促音实验研究。另外,此次仅对日语的韵律特征进行了简单的分析,今后还需结合其他语言,从对照语言学的角度出发,探讨是否有和日语声调规律相似的表现,从而分析此类表现是否具有一般语言学的特性。

注

本文中语料语调的重音部分用(¬)来表示,平板型的情况在语料的词尾添加(¯)来表示。

(作者单位:大连外国语大学)