探索与表达的双重解读现观王居延

2016-04-27冯富裕

冯富裕

主体不属于世界,然而它是世界的一个界限。

与此有联系的一点是,我们的经验中也没有一部分同时是先天的。

我们看到的一切也可能是别种样子。

我们通常能够描述的一切也肯能是别种样子。

没有先天的事物秩序。

——路德维希·维特根斯坦

我于2011年在昆明短暂停留,除了云南大学校舍外,还去了城东的鸣凤山。一个道教场所,但当我走进建筑群,无数老年人聚集在山上建筑之间的空场,高唱革命歌曲。在那一刻,我不觉得有一丝奇异。历史和当下的结合,尤其在中国,时常有一种悲壮的比对之美。

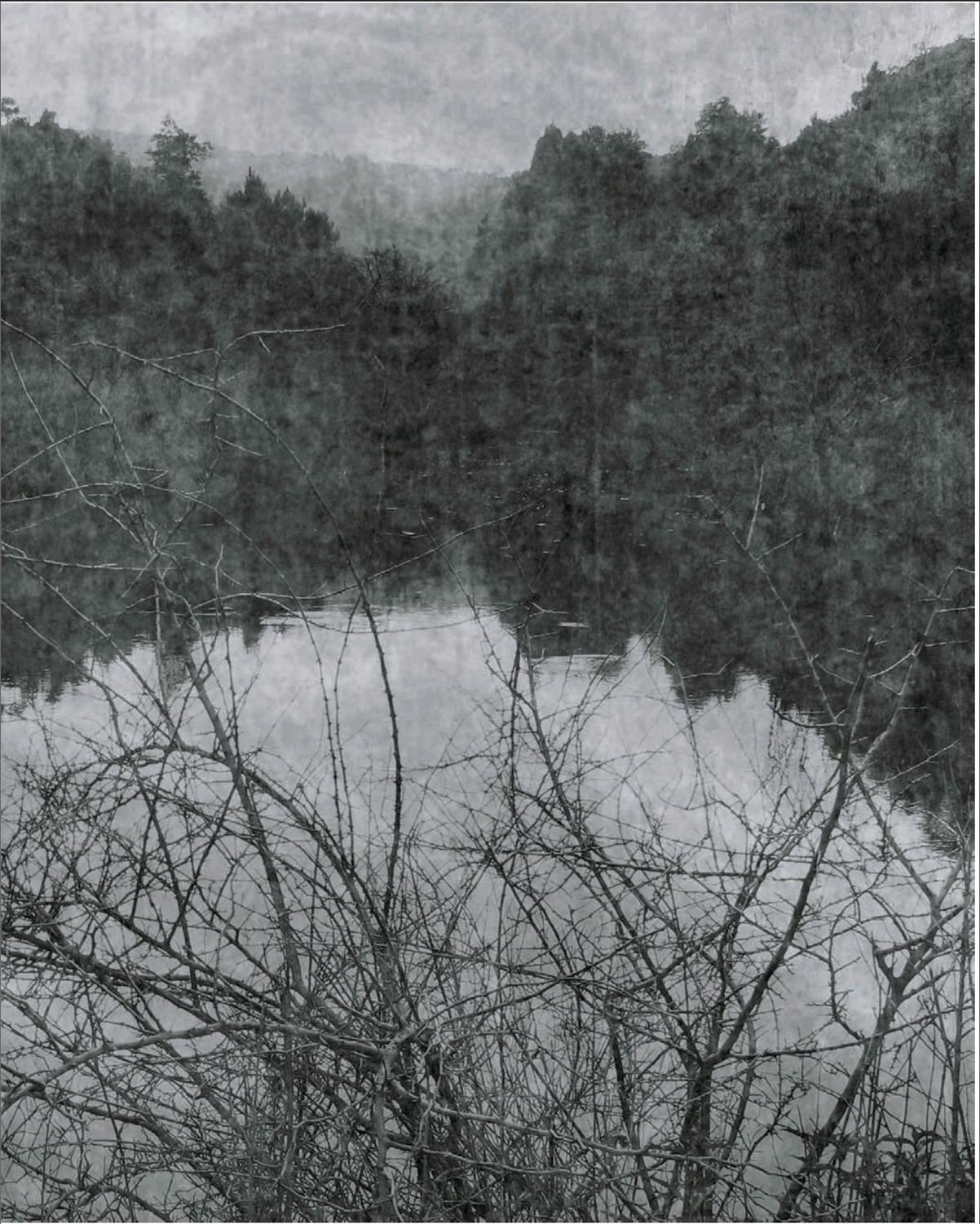

《现观》与《现观续》就建构于这种历史与现实的文本对比中。从《现观》丝绸之路上崇高的历史风景到《现观续》中圆明园受难般的地景,图像上突出的不确定性对应的是当下与历史的冲突。而《现观初》中隐居式的山间静景,又回归个人记忆。《现观》三部,对我来说既是个人记忆般的表达,同时也是个人与历史文本的重新观看。

王居延

FOTO:《现观》这个名字缘起哪里?

王:对于我来说现观是一个双关语。与历史有关的“现下观看”似乎都能在中国产生新的和历史无关的命题。现观二字出自《现观庄严论》,不过我无意引用宗教文本,我更关心这二字在现在汉语的能指。维特根斯坦在逻辑哲学论中写到:“我们为自己构造事实的图像”。这就是我在《现观》三部分中所尝试表达的。也许,这也是对“现观”二字的一种解读和观看。

FOTO:关于这组作品为什么选择先去构建一个维度,然后再去打破?

王:这个系列在美学和命题的夹缝中生成。《现观》系列的命题关乎历史,但我又在图像中刻意弱化具体的历史指向。相比直接的符号,我更在乎主体之后客体能指代的文本。所以从直接叙事的角度上来说,现观系列是冲突的。历史变成了命题,变成了一个可以解构的命题,也同时让人怀疑的命题。所以《现观》系列似乎就是在不断的重构和打破本体。

FOT0:在《现观》中,我看到的是剥离时间轴的画面,抹除当下事物的历史性从而去发现现实存在的矛盾冲突,这是否也是你希望传达给观者的讯息?

王:可以这么说。《现观》中没有线性的历史叙事,全部是地景片段。这种对片段客体的着重描述是反观我个人的片段化历史观。历史永远是建构产物,《现观》中片段化的“现下观看”就是在影射历史作为命题的不确定性。

FOTO:《现观》、《现观续》、《现观初》这三组作品的主线是什么?关于事物所隐含的不确定性是否将会一直在你的作品中延续?

王:会的。比起符号化的表达,我一直对事件和历史的客体更感兴趣。美学和命题主导我的作品,美学不言而喻,而命题本身就是一个有些含混的词。《现观》系列的主线就是把历史片段转化为一个叙事的命题,一个观者可以解构、重构的视觉片段。这也是为什么《现观》系列是一个有些晦涩的作品。就像我前面提到,命题可以解构,但这个解构过程也同样值得怀疑。从丝绸之路上的崇高历史风景到圆明园受难般的地景片段,《现观》系列晦涩的历史指向都可以让观者解构文本或者怀疑命题。

FOTO:为什么选择这种接近历史、接近荒芜的色调来呈现这一系列的作品?

王:我在制作《现观》的过程中受到了哥雅影响,哥雅“黑绘画”(Black Paintig)《圣伊西多尔的朝圣》和《命运》中略带悲剧气息的色彩和质感给了我很大启发。叙事文本可以有时间阅读,但是视觉所传达出来的基调是一瞬间的。《现观》参照了哥雅绘画中的类似单色色彩和颗粒质感来强调视觉上的不确定性。我希望在《现观》中营造一种紧张感和视觉上的压迫感。

FOTO:你希望自己的作品是单纯的摄影图像,还是融合文化、历史、宗教、典故等更多元素的层次冲突分明的综合命题?

王:《现观》和《现观续》所选取的地景片段,在图像上便夹杂历史意味的指向。但我同时刻意的弱化图像中的历史指向,把符号转换为一个美学与历史的命题。前面提过,我个人觉得制作《现观》的过程是冲突且徒劳的,这也是为什么这个系列被命名为“现观”。这种对历史重新现下观看的片段感、冲突感和不确定性是我极力想表达的。

FOTO:摄影对你来说意味着什么?更多时候是一种创作的媒介,还是兴趣所在?如果说《现观》是你打破历史符号得以命题还原的作品,那么摄影是否是你认为承载这种还原的最佳媒介手段?

王:摄影对我来说就是媒介,我不是纪实摄影师,我也不在乎决定性瞬间。我更忠实于图像,比如架上绘画和摄影图像。我不认为分辨二者在媒介上的区别还有多大意义,Gcrhard Richter画过大量照片,英国画家Dan Hays甚至在Thomas Ruff之前就画过类似JEPG的像素绘画,这一切都是图像。图像最有意思的一点就是对片段似乎“客观”的重构,上面提到的Richter和Ruff就是绘画和摄影的最好例子。而这种客观假象的背后是观看和叙事的不确定性。至少在现在,图像是我最感兴趣的材料。

FOTO:《现观》系列的呈现似乎将你架在一个比较难超越的美学高度,关于之后的创作你有哪些新的计划?

王:现在有三个进行中的系列,一个是《现观》系列的后续,和另外两个全新的系列。

POTO:新的系列创作是关于哪方面?能否简单聊聊?

王:《受难地景与含混的第二种状态》是2015年6月开始的。“含混的第二种状态”这个题目出自英国作家William Empson的《含混的七种类型》,文学上所谓的“文本细读”的理论就建构于这本书,七种含混的概念被William Empson建构并用来分析解构复杂的文本。而含混这个概念在制作《现观》的时候就非常吸引我,我一直觉得《现观》即有明确的历史指向部分,也有弱化历史的部分,形成一个含混的状态。而《受难地景与含混的第二种状态》就从文本的含混出发,放大这种冲突感。这个系列在北威尔士的Dolbadarn Casle附近取景,英国画家透纳也在这个位置创作过。在透纳的作品中,Dolbadarn Castle完全就是受难风景,是让人极度压抑的景观。而透纳之所以创作出悲剧气息的作品,只因为Dolbadarn Castle原先关押过一个王子,这个被写进艺术史的“受难”地点只是因为文学记录上的一个片段引申。一个图像到底能承载多少文本,我自己也不知道。我认为阅读图像始终有一个冲突的状态,一方面图像可以包括其背后的历史命题,可我们有经常误读所指引出的文本。所以我引用了《含混的七种类型》中解释的第二种含混即文本引起的多意并存来解释这种冲突。在视觉上,我参照了透纳绘画中隐晦且有些悲剧以为的色彩来传达我认为含混的地景。这个系列其实和Dolbadarn Castle附近的景观关系不大,我更关心历史命题在图像阅读中冲突且含混的这一状态。

FOTO;艺术的创作或许不应该兼顾年龄的因素,你的作品中所透露出的历史沉淀的厚重感与古典审美艺术的诗意性,似乎并不贴服你的年龄本身,所以就创作而言,你是否受到哪些因素的影响或启示?

王:这也许和我的视觉经验有关。我很早就进入了艺术学院,接受了似乎很“前卫”的摄影教育。不过最打动我的始终是与崇高(Sublime)有关的艺术作品,不管是哥雅式的历史崇高,或者是Barnett Newman和Anish Kapoor的后现代崇高。我不确定《现观》是不是一个“古典”产物,但《现观》有画意摄影的影响但有涉猎当代命题,不过我确实在《现观》中试图摆脱“古典”或“当代”的片面的时间性。

FOTO:你认为自己观看事物的角度与留学的经历有何关联?

王:也许会有,也许每个作者的经历可能都会出现在作品中。不过我觉得这个问题我自己回答不了。

FOTO:你更欣赏哪种状态下的自己?工作or艺术创作,抑或二者都不是?

王:我不知道我欣赏不欣赏我自己。我不想多谈自己,杜尚说过只有艺术家没有艺术品,我不太同意,我觉得正好相反。