地质勘查基金运行管理研究

2016-04-26鹿爱莉曹献珍

姜 琳,鹿爱莉,曹献珍

(中国国土资源经济研究院,北京 101149)

地质勘查基金运行管理研究

姜 琳,鹿爱莉,曹献珍

(中国国土资源经济研究院,北京 101149)

地质勘查基金随着投入总规模的不断增大,呈现出一定特点,即地质勘查基金投入重点突出,投向广,各地投资情况差异大,找矿成果显著等。同时,也存在着年度投入下降、投入不稳定、运行机制不完善、对社会资金的拉动作用不显著等问题。因此,应当进一步明确地质勘查基金的性质,调整发展方向,积极争取中央和地方的财政投入,进一步完善制度,提升运行管理水平,从而推动地质勘查基金的深入发展,加快地质找矿工作的有效开展。

地质勘查;基金;项目管理;运行管理

地质勘查基金投资方向主要为矿产资源勘查,同时投入相应的基础性、公益性地质工作;投资勘查的矿种主要为国家及地方紧缺、大宗重要矿产和地方优势、特色矿产。矿产资源勘查项目的工作程度以预查和普查项目为主,少量详查与勘探类项目。截止2015年,全国地质勘查基金投入项目资金规模累计达到531亿元,较2014年增长10.6%。

一、地质勘查基金运行特点

从近五年的情况看,地质勘查基金运行管理呈现出一定特点。

1、年度投入额呈下降趋势

从地质勘查基金投入总量看,近五年各省(区市)地质勘查基金投入总量以2011年居多,达74亿元,新增项目数达到1600多个;到了2015年,投入总量降为47亿元,下降了36.5%,新增项目数也下降为1125个,下降了30.7%。地质勘查基金投入总量呈明显下降趋势。

图1 2011—2015年各省(区市)地质勘查基金投入总量与新增项目数

地质勘查基金在预查、普查、详查、勘探四个勘查阶段进行投入,主要集中在普查和预查阶段。从近五年的数据看,各省(区市)地质勘查基金在普查阶段的投入最多,其次是预查,再次详查和其他,勘探阶段投入最少。从五年投入百分比的均值看,普查阶段投入达到47.0%,预查阶段的投入达到19.7%,详查阶段的投入达到16.7%,勘探阶段投入仅2.0%。

2、投入重点突出

项目和资金主要投向矿产勘查前期的预普查阶段,着力化解找矿风险。绝大多数地质勘查基金除了投入预查、普查项目外,还投入相应的基础性、公益性地质矿产项目。地质勘查基金投入以非油气能源、有色金属、贵金属和黑色金属矿产为主;项目设置侧重国家紧缺矿种和地方特色矿种,资金投入集中于少数重要矿种。

从近五年各省(区市)地质勘查基金投入情况看,非油气能源矿产稳居第一位,是其他类矿产投入额的两倍以上,远高于其他类矿产。有色金属的投入额稳居第二位,贵金属、黑色金属次之。2011—2015年,居前四位的矿类投入总额合计占勘查项目总投入的九成左右,占地质勘查基金总投入的八成左右。其中,在地质勘查基金总投入中,最少的占到总额的76.6%,最多的占到总额的81.5%;在勘查项目投入总额中,2012年这四项所占百分比最多,达到98.3%,2013年这四项的投入所占百分比最少,达到89.5%。

从投入矿种看,各省(区市)地质勘查基金投入重点突出、稳定,主要集中在煤、金、铜、铁、铅锌等矿种。这五类矿种投入总额占地质勘查项目投入总额的七成左右,占地质勘查基金总投入的六成左右。其中,煤炭的投入资金最多,近五年来稳居第一位。2012、2013年高达勘查项目投入总额的40%;2014、2015年投入资金量有所下降,2015年投入最少,达到勘查项目投入总额的24.5%。

3、资金投向地域广,投资情况差异大

中央地质勘查基金资金投向面向全国,资金投向相对集中与矿产勘查程度偏低、找矿潜力较大的西部省区和中东部传统资源大省。各省(区市)地质勘查基金资金投向限于本省辖区,内蒙、新疆等西部省区、中东部传统资源大省和资源产业依存较高的省区资金投入较多。

各省(区、市)地质勘查基金投入的差异主要表现在两个方面:一是从横向看,各省(区、市)之间地质勘查基金投入数额不均衡,多得省份年投入达到15.5亿元,而少得省份只有几百万元。二是从纵向看,各省(区、市)近五年来的投入不均衡,有的省份2015年仅投入1400万元,而2013年投入了1.1个亿,是2015年的7.9倍。新疆每年的投入总额都稳居全国的前两名,但其地质勘查基金投入总额最高时达到15.5亿元,最低时达到4.1亿元,差额达到11.4亿元,投入相当不均衡。

各省(区市)地质勘查基金投入资金的前五个省份,投入总额占到各省(区市)地质勘查基金投入总额的半壁江山。其中,新疆、内蒙的地质勘查基金投入总额连续五年位居全国的前四名。

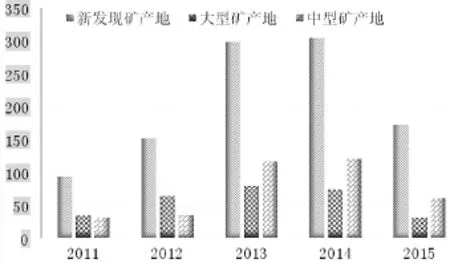

4、找矿成果显著

截止2015年,各省(区市)地质勘查基金累计新发现矿产地1501处,占全国各省(区市)地质勘查基金投入矿产勘查项目总数的17.9%。其中,大型矿产地536处、中型矿产地505处。地质勘查基金新发现矿产地涉及矿种70多种,主要集中在煤炭、铁矿、金矿、铜矿、铅锌、铝土矿等矿种上,其中,煤矿稳居第一位。

图2 2011—2015年各省(区市)地质勘查基金新发现矿产地情况

由于每年的地质勘查投入逐步积累,新发现矿产地的数量逐步增加。全球矿业的不景气,以及各省(区市)地质勘查投入的逐年下滑,2015年新发现矿产地的数量也有所下滑,改变了新发现矿产地数量一直增长的趋势。在新发现矿产地中,以大、中型矿产地居多。

2011--2015年,新发现矿产地数量最多的前五个省份,占到矿产地发现总数的七成左右。从排名看,没有哪个省份新发现矿产地的数量五年来一直排在前五名。这也说明了,地质找矿的规律性,决定了每年新发现矿产地的不确定性。

5、地质勘查基金项目社会资金投入比例较低

从投资结构看,主要是两类,即全额投资项目和合作投资项目。

截止2015年,全额投资项目9971个,投资金额4592847万元,分别占项目总数和总投资额的91.46%和86.65%,全额项目投资金额占基金投资额的92.67%;合作投资项目931个,合作投资金额707669万元,分别占项目数和总投资额的8.54%和13.35%。从这点看,各省(区市)地质勘查基金投入主要以全额投资项目为主。

2011——2015年,各省(区市)地质勘查基金合作投资金额占投入总额的13.4%、21.7%、21.5%、13.9%和18.3%,合作投资项目金额占到两成左右,而其中的社会资金只占到一成左右,对社会资金的拉动作用有限,还需要进一步推进和加强。

二、地质勘查基金运行管理中的困难和问题

当前,各省(区市)地质勘查基金在运行管理中主要存在以下几点困难和问题。

1、中央和各省(区市)地质勘查基金投入不稳定

中央和各省(区市)地质勘查基金年投入不稳定,其投入呈下滑趋势,不利于地质找矿的有效开展。中央地质勘查基金从2011年的10.6亿下降到2015年的3.7亿,减少了65%,各省(区市)地质勘查基金从2011年的74.5亿下降到2015年的47.3亿元,减少了36.5%。中央和各省(区市)地质勘查基金下降幅度均较大,对地质找矿工作有一定的影响。

大部分省份地质勘查年投入波动比较大,不利于推进地质找矿工作。例如,新疆2013年投入多达15.5亿元,而2015年投入少的时候仅为4.1亿元;浙江省2013年投入达到1.1亿元,到了2015年,仅投入1400多万,下降了7.9倍。这种投入方式会造成地质勘查队伍时忙时闲,项目多时忙不过来,项目少时无活可干,不利于地质找矿突破。一些重要的找矿项目,缺乏资金投入,找矿成果不明显,地质勘查基金投入很难满足纵深部找矿。资金投入缺乏支持地质工作的长效机制,不利于对地质找矿工作提供长期稳定的资金保障。

2、地质勘查基金运行机制不完善

中央地质勘查基金管理中心有四项主要职能,一是组织实施中央地质勘查基金投资项目的立项、监管、评审验收和成果处置;二是监督、管理国家出资形成的矿业权股权;三是申请登记中央地质勘查基金独资项目的矿业权;四是研究实施国家矿产资源战略储备制度。各省(区市)地质勘查基金管理中心的职能设定主要依据的也是这四项。

由于地质勘查基金成立时间较晚,在过程管理、矿权处置、权益分配、合作勘查等方面还缺乏相关的制度支撑,尚未形成地质勘查基金运行管理制度体系。由于对基金项目成果处置缺乏明确的政策,激励制度不完善,使得一些地质勘查单位以知识、技术、管理等要素享有的勘查成果收益难以实现。

3、社会投资良性运作机制尚未建立

当前,地质勘查基金项目投入主要以全额投资为主,合作投资所占份额较小,对社会资金的拉动作用不够,拉动效果不显著。部分各省(区市)地质勘查基金只允许与国有地质勘查单位、国有大中型矿山企业、市县财政合作,对社会资金的进入带来影响。

各省(区市)地质勘查基金项目的成果处置,主要通过探矿权的出让和转让来实现。各省(区市)地质勘查基金项目成果的处置主要以全额投资项目为主,合作投资项目进行探矿权转让的较少。通过探矿权出让和转让等方式实现成果处置的宗数占项目成果的比例仍然处于较低水平,处置周期长,对社会资金的进入,带来负面影响。

4、地质勘查基金性质不明确,影响未来发展方向

地质勘查基金从设立初期,对其属性就存在着一定的争论。一方面,地质勘查基金既不是国家计划性质,也不是国家补贴性质,地质勘查基金属于商业性矿产勘查前期投入。从本质上说,商业性矿产勘查无论是前期投入还是后期投入,都是商业活动,而商业活动最核心的问题就是追求效益。而要追求效益,就必须规避风险。作为商业性地质勘查基金,应当实行企业化运作,资本化投入,而当前,却是事业化运作管理,不以盈利为目的。

另一方面,地质勘查基金既不是传统意义上的奖励基金,也不同于金融投资工具中的投资基金,而且不以盈利为目标,只是拉动社会资金进行风险勘查的一种基金。政府起主导作用,主要风险由国家承担。地质勘查基金更像一种预算基金,地质勘查基金的主要定位是通过加大财政投入,降低矿产勘查风险,引导和拉动社会资金进入矿产资源风险勘查领域,其基本的功能是对社会资金的引导作用,而不是让其滚动发展。因此,国家财政应当通过不断加大对地质勘查基金的投入力度来达到这一目的,而实际上,投入却处于下滑趋势中。

三、对策和建议

针对各省(区市)地质勘查基金运行管理中的特点及问题,本文提出以下对策建议。

1、及时调整地质勘查基金的发展方向

明确地质勘查基金的性质,直接关系到地质勘查基金发展和壮大。地质勘查基金作为矿产资源宏观管理的政策工具和调控手段,其核心任务就是按照国家宏观经济政策,紧密结合经济社会发展需要,通过加强重要矿产的前期勘查投入,降低勘查风险,有效衔接公益性地质工作成果,引导和拉动商业性矿产勘查,全力促进地质找矿重大突破。进一步明确地质勘查基金的发展方向,选择适合的发展路径,从而推进地质找矿工作。

2、积极争取中央和地方的财政投入

近年来,中央和各省(区市)地质勘查基金的投入额度均呈下降趋势,对地质找矿工作带来一定影响。中央和各省(区市)地质勘查基金应积极争取财政投入,争取合作投入,均衡年度投入。要统筹部署,各有侧重,突出重点、明确方向。中央地质勘查基金重点支持国家确定的重点成矿区带的煤、铀、铁、铜、铝、铅、锌、金等重点矿种前期勘查和开展跨省资源分布区的矿产勘查,适当兼顾国家急需的其他重要矿产。各省(区市)地质勘查基金根据本省地质勘查基金规模、矿种分布特征、总体地质工作程度、省内工业布局等特点,从本省经济社会发展需要出发明确支持重点,形成与中央地质勘查基金在投向上的互补。

3、进一步提升地质勘查基金运行管理水平

围绕项目论证、设计审查、野外验收、成果评审、经费预算审查、工作质量检查和绩效评价等中心工作,进一步提升地质勘查基金运行管理水平。加强地质勘查基金项目监管,综合利用信息公开、矿产督察、社会监督等手段,对项目立项、设计和施工、野外检查和验收、竣工决算等环节,推行地质勘查基金项目的全过程监管。中央地质勘查基金项目要充分发挥地方的作用,加强事前、事中、事后三方面监管。进一步提高基金管理人员的业务水平。定期举办地质勘查基金运行管理业务培训班,提升地质勘查基金管理人员的综合素质和管理水平。

4、完善地质勘查基金运行管理相关制度

完善激励机制,以充分调动各方找矿积极性,发挥他们在找矿工作中的主观能动性。制定并不断完善奖励办法,对地质勘查单位和地质技术人员应给予必要的奖励。逐步完善社会资金与地质勘查基金合作勘查的相关政策,为社会资金投入地质找矿提供政策支持。

[1] 陈少强、贾颖:财政专项资金改革研究[J].中央财经大学学报,2014(5).

[2] 程利伟:谈中央地质勘查基金管理新政[J].国土资源,2011(5).

[3] 程利伟:地勘基金是管理资源的经济手段[J].中国国土资源经济,2012(3).

[4] 道格拉斯·诺思,刘守英译:制度、制度变迁与经济绩效[M].三联书店上海分店,1994.

[5] 付英:关于加快推进矿产资源法修订工作的若干思考[J].中国国土资源经济,2015(1).

[6] 贺冰清、姚华军:实施全球矿产资源战略需要金融支持[J].中国国土资源经济,2010(1).

[7] 姜大明:学习贯彻党的十八届五中全会精神 全面节约和高效利用资源[J].国土资源,2015(12).

[8] 姜琳、朱欣然:我国矿业权市场化程度评估[J].中国国土资源经济,2008(11).

[9] 姜琳、鹿爱莉、马静:省级地勘基金运行管理调查分析[J].当代经济,2014(20).

[10] 雷岩、崔小苏:中央地质勘查基金的管理及其运行[J].中国国土资源经济,2008(6).

[11] 李洪辉:财政专项资金管理存在的问题及改革建议[J].财政研究,2014(6).

[12] 刘丽、张新安:提升国土治理能力的战略思考[J].国土资源情报,2014(3).

[13] 鹿爱莉、谢承祥:我国矿产资源可供性分析工作现状与建议[J].中国矿业,2009(5).

[14] 马晓河:“顶层设计”的内容和重点领域[J].学习月刊,2011(4)上.

[15] 钱丽苏、孟琪:关于政府地勘基金转型的若干思考[J].中国国土资源经济,2014(5).

[16] 汪民:中国矿产资源与可持续发展[J].中国科学院院刊,2012(3).

[17] 王国平、杨艳等:当前形势下实施矿产资源“走出去”的问题与思考[D].中国地质学会2013年学术年会论文摘要汇编,2013.

[18] 吴敬琏:制度重于技术[M].中国发展出版社,2002.

[19] 谢承祥:充分发挥地勘基金机制优势[J].国土资源通讯,2010(20).

[20] 徐绍史:落实资源节约优先战略,推动经济发展方式转变[J].求是,2011(4).

[21] 杨宗华、相德伟:新时期财政专项资金制度改革研究[J].经济研究参考,2014(69).

(责任编辑:徐悦)