耕作与施肥模式对渭北旱塬春玉米田蓄水保墒与玉米产量的影响

2016-04-25司政邦周婷婷

司政邦,李 军,周婷婷

(西北农林科技大学农学院, 陕西 杨凌 712100)

耕作与施肥模式对渭北旱塬春玉米田蓄水保墒与玉米产量的影响

司政邦,李军,周婷婷

(西北农林科技大学农学院, 陕西 杨凌 712100)

摘要:为揭示渭北旱塬春玉米田休闲期不同保护性耕作模式的蓄水保墒与增产增收效应,寻找适合渭北旱塬春玉米田水肥高效利用的耕作方式和施肥水平,于2013—2014年度在陕西省合阳县甘井镇春玉米田分别设置传统农户模式(翻耕+低肥,S1)、现有高效模式(免耕+高肥,S2)、创新高效模式(深松+平衡施肥,S3)等模式处理,研究各类耕作与施肥相结合保护性耕作模式下春玉米水分利用率、产量和经济效益差异。结果表明,创新模式S3和现有模式S2较农户模式S1播前增加了土壤贮水量;创新模式S3和现有模式S2处理在玉米主要生育期0~200 cm土层平均土壤贮水量分别比农户模式S1增加23.3 mm和18.1 mm,水分利用效率分别提高12.3%和10%,产量增加11.1%、9.2%。创新模式和现有模式均较农户模式能够增加土壤贮水量,提高水分利用效率,增加产量和经济效益,但创新模式蓄水保墒,增产增收优势明显,是适合渭北旱塬地区春玉米生产的水肥管理模式。

关键词:春玉米;保护性耕作;施肥水平; 土壤水分;产量; 渭北旱塬

春玉米是渭北旱塬仅次于冬小麦的主要粮食作物。干旱少雨、地力瘠薄是制约渭北旱塬雨养农田春玉米增产增收的主要因素[1-2]。旱作玉米田长期采用传统翻耕方式,冬春季节地表疏松裸露,大量土壤水分蒸发,春季干旱少雨,玉米春播底墒不足,同时长期不合理施肥,导致养分利用效率低下。因此,促进降水有效贮蓄和利用,合理的施肥,提高水分利用率和养分利用率是渭北旱塬区春玉米生产的关键技术目标。保护性耕作技术采取免耕、深松耕作方式,秸秆覆盖地表,能有效改善土壤理化性状,提高土壤贮水量,增加作物产量[3-5]。秸秆覆盖深松耕可以打破犁底层,增加土壤孔隙度,增加降水入渗,减少蒸发,提高水分利用效率,增加作物产量[6-7];覆盖免耕可以减少棵间蒸发增加蒸腾,变无效耗水为有效耗水,有利于作物产量增加[8-11]。现有研究主要比较不同保护性耕作的蓄水增产效应,分析施肥对土壤水分利用的水肥耦合效应,缺乏将不同耕作措施与施肥措施结合的田间试验研究,耕作与施肥耦合作用对春玉米水分和养分利用效率、产量和经济效益的研究不足。本研究将不同耕作方式与施肥方式相结合,研究不同土壤耕作措施的蓄水保墒和不同施肥措施的“以肥调水,水肥互作”效应,旨在筛选有利于雨养玉米田降水高效利用和增产增收的保护性耕作模式,为渭北旱塬区玉米持续增产提供科学依据。

1材料和方法

1.1试验地概况

试验于2013—2014年度在陕西省合阳县甘井镇(35°33'N,110°08'E) 实施,海拔850 m,年平均降雨量536.6 mm,年蒸发量1 832.8 mm,年平均气温11.5℃,≥10℃积温2 800℃~4 000℃,全年无霜期160~200 d,供试土壤为黑垆土,其0~20 cm土层主要理化性状(质量分数)为有机质4.63 g·kg-1,全氮1.31 g·kg-1,全磷0.53 g·kg-1,全钾6.08 g·kg-1,速效氮38.12 mg·kg-1,速效磷3.41 mg·kg-1,速效钾147.37 mg·kg-1,pH值7.89,试验地平坦。免耕、深松和翻耕处理作物收获后0~20 cm土层土壤容重分别为1.37、1.36、1.30 g·cm-3。

1.2试验设计

试验采用随机区组设计,3个处理,4次重复,小区面积15 m×26 m=390 m2。其中氮肥、磷肥、钾肥依次分别为尿素(N=46.0%)、磷酸二铵(P2O5=44.6%)和硫酸钾(K2O=51.0%)。播种前按照小区面积计算施肥量,人工播种前均匀撒施。试验设计处理如下:

传统农户模式(翻耕+低肥,以S1表示)。在前茬玉米收获后进行秸秆全额粉碎还田,冬闲期土壤耕作采取翻耕处理,土壤全面翻耕20~25 cm,将秸秆翻入耕层土壤,休闲期喷洒除草剂防除杂草,越过休闲期后玉米播种时采用低肥处理(低氮低磷):N=75 kg·hm-2,P2O5=60 kg·hm-2。

现有高效模式(免耕+高肥,以S2表示)。在前茬玉米收获后进行秸秆全额粉碎还田,冬闲期土壤耕作采取免耕处理,作物秸秆残茬覆盖地表,休闲期喷洒除草剂防除杂草,越过休闲期后玉米播种时采用高肥处理(高氮高磷):N=255 kg·hm-2,P2O5=180 kg·hm-2。

创新高效模式(深松+平衡施肥,以S3表示)。在前茬玉米收获后进行秸秆全额粉碎还田,冬闲期土壤耕作采取深松处理,每间隔60 cm宽度深松30~35 cm,作物秸秆残茬覆盖地表,休闲期喷洒除草剂防除杂草,越过休闲期后玉米播种时采用平衡施肥处理(氮磷钾平衡):N=150 kg·hm-2,P2O5=120 kg·hm-2,K2O=90 kg·hm-2。

不施肥对照(分别以NS1、NS2、NS3表示)。在上述3个耕作模式小区内,设置面积30 m2相同耕作处理不施肥小区,用以评价施肥的效果。

2013年和2014年供试玉米品种分别为榆单9号和郑单985。春玉米播种时间分别为2013年4月30日和2014年4月28日,收获时间分别为2013年9月28日和2014年10月7日。

1.3测定指标及方法

主要测定指标与方法:

土壤水分含量:分别于休闲期、播种期、拔节期、大喇叭口期、灌浆期、收获期测定各小区0~200 cm土壤含水量,采用土钻取土烘干称重法测定,以每20 cm为一层。

土壤容重:采用环刀法测定各小区0~20、20~40、40~60 cm土层土壤容重。

产量测定:在玉米成熟期每小区选取3个9 m2的面积进行考种,测定籽粒产量。

养分测定方法:采用五点法取样,分别取各处理0~20、20~40、40~60 cm土层土样,风干后过0.25 mm和1 mm的筛待测。采用全自动半微量凯氏法、火焰光度法和钼锑抗比色法分别测定土壤全氮和全磷。

计算方法如下:

土壤含水量w(%)=(M1-M2)/M2×100%,其中M1为湿土重,M2为烘干土重;

土壤蓄水量W(mm)=D×H×w×10,其中D为土壤容重(g·cm-3),H为土层厚度(cm),w为土壤含水量(%);

土壤蓄墒率P(%)=(V1-V2)/R×100%,其中V1为休闲初期土壤蓄水量(mm),V2为休闲末期的土壤蓄水量(mm),R为休闲期降雨量(mm);

生育期耗水量ETa(mm)=P+(We-Wb),其中P为作物生育期有效降水量(mm),We和Wb分别为播前和收获时的土壤蓄水量(mm);

水分利用效率WUE(kg·hm-2·mm-1)=Ya/ETa,式中Ya为单位面积的经济产量(kg·hm-2);

肥料利用效率=作物单位面积所生产的经济产量(kg)/[播前土壤养分含量(kg)+施入的化肥量(kg)-当季作物收获后土壤养分含量(kg)];

经济收益:产量收入(元·hm-2)=籽粒产量(kg·hm-2)×市场价格(元·kg-1);产量纯收益(元·hm-2)=产量收入(元·hm-2)-总投入(元·hm-2),其中总投入包括化学肥料投入,农药、种子和人工投入,播种、秸秆还田和深松或翻耕地的机械投入。

1.4数据处理

试验数据采用Microsoft Excel 2010进行数据统计处理,SPSS 19进行方差分析和相关性分析。

2结果与分析

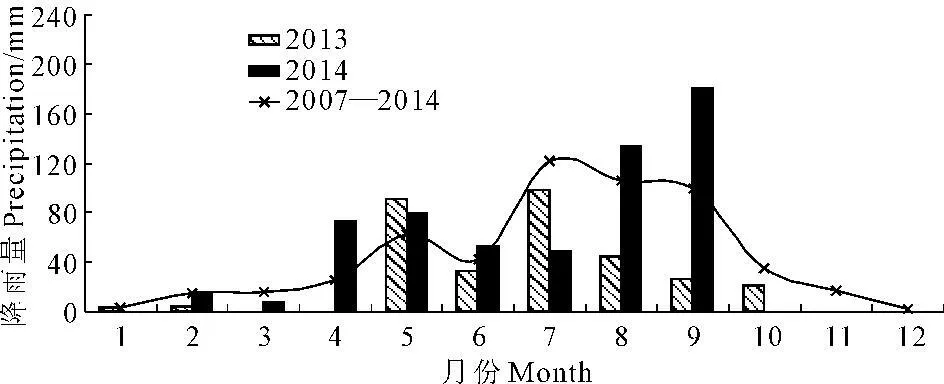

2.1试验区年降水量变异分析

图12013—2014年试验田逐月降雨量

Fig.1Monthly precipitations in the experimental

field during 2013—2014

2.2不同耕作模式冬闲期土壤蓄水量变化动态

2013年春玉米收获后,按照S1、S2和S3模式分别进行相应耕作处理,于10月中旬、11月中旬和翌年4月中旬测定了冬闲期土壤贮水量(图2)。由于受到秋季降水补给,S1、S2、S3等耕作模式2013年10月中旬0~200 cm土层土壤贮水量分别为430.2、446.4 mm和447.7 mm,3种模式之间贮水量差异不显著(P>0.05)。11月份随着降水减少,土壤水分以蒸发散失为主,S1、S2、S3处理0~200 cm土层土壤贮水量逐渐降低,分别为413.2、431.2 mm和429.1 mm,S2土壤贮水量最高,S3次之,S1最低,S2和S3较S1差异不显著(P>0.05)。到翌年4月中旬,随着气温升高,土壤解冻,土壤蒸发耗水持续增加,土壤贮水量持续降低,S1、S2、S3处理0~200 cm土层土壤贮水量分别为387.8、399.4 mm和404.4 mm,S3、S2土壤贮水量显著高于S1处理(P<0.05)。2013年春玉米收获后,经过冬闲期休闲,各耕作模式土壤贮水量表现为逐渐减少,整个冬闲期S1、S2、S3各处理0~200 cm土层土壤贮水量平均值分别为410.4、425.7 mm和427.1 mm,到冬闲期末土壤贮水量表现为S3>S2>S1,各种模式之间差异不显著(P>0.05)。S3处理增加了降水入渗,减少了土壤水分蒸发,有利于休闲期土壤水分贮蓄,因此土壤贮水量最高;S2处理减少了对土壤扰动,秸秆覆盖地表,减少蒸发,贮水量次之;S1处理翻转土壤,冬闲期没有秸秆覆盖,土壤水分蒸发较大,贮水量最低。

图2不同耕作处理下春玉米田冬闲期0~200 cm

土层贮水量变化动态

Fig.2Changes of soil water storage in 0~200 cm soil layer by

different tillage treatments in the spring

maize field during winter fallow

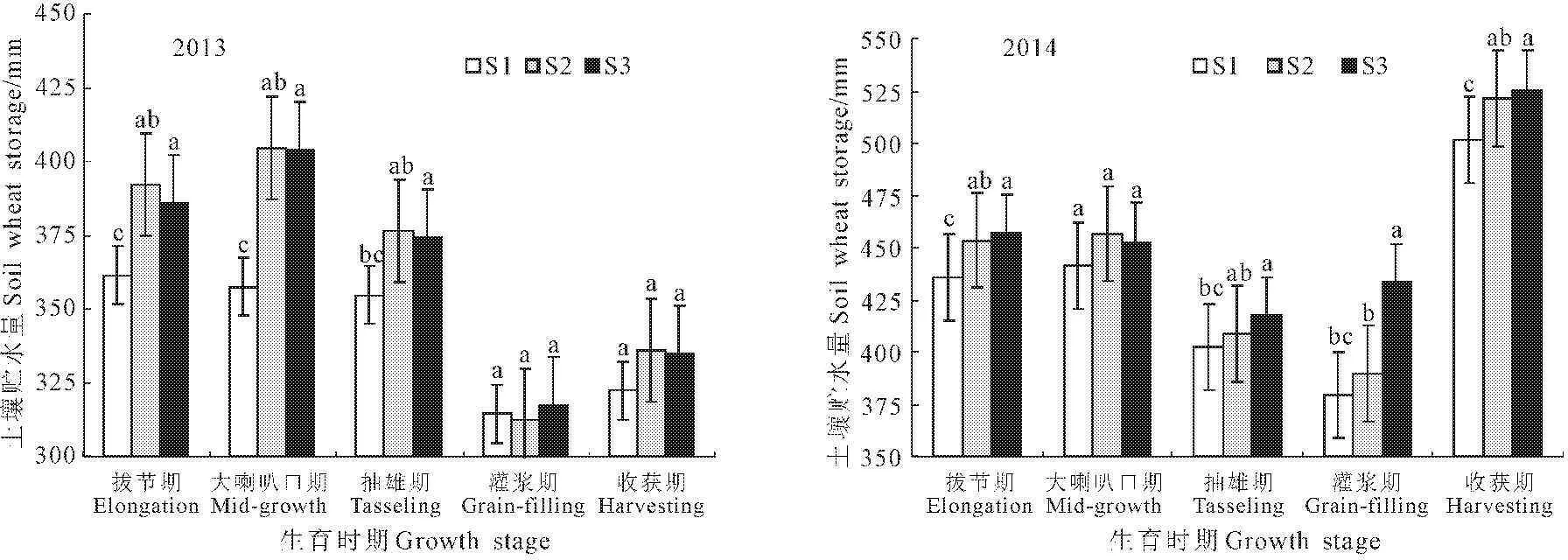

2.3不同耕作+施肥模式玉米生长期土壤贮水量变化动态

不同耕作模式下春玉米主要生育时期0~200 cm土壤贮水量表明(图3):从播种期到拔节期,随着气温升高,玉米生长对水分消耗增加,土壤贮水量逐渐减少;从拔节期到灌浆期,玉米封垄之后,蒸腾量增加,对土壤水分消耗增加,至灌浆期到达谷底;随后由于雨季降水增加,土壤蓄水量又逐恢复。

2013年玉米生育期内降水量为314.1 mm,播种前S1、S2、S3模式平均土壤贮水量分别为398.0、390.0 mm和405.7 mm,S3较S1增加贮水量7.7 mm。主要生育期内S3、S2和S1处理平均土壤贮水量依次为363.3、364.2、342.1 mm;S3、S2处理平均土壤贮水量分别较S1高21.2 mm和22.1 mm。S3、S2和S1处理全生育期耗水量依次为361.8、366.3 mm和370.1 mm,耗水量由高到低顺序为S1>S2>S3。

图3玉米不同生育时期0~200 cm土层土壤贮水量动态变化

Fig.3Changes of soil water storage in 0~200 cm profile during the different growth periods of maize

2014年玉米生长前期干旱少雨,但是8~9月玉米生长后期降雨量高达181.7 mm,收获期土壤蓄水量显著增加,玉米生育期内土壤贮水量较2013年高。播种前S1、S2、S3处理0~200 cm土层平均土壤贮水量分别为436.1、452.1 mm和455.3 mm,S3和S2较S1分别增加贮水量19.2 mm和16.0 mm。从拔节期到收获期,土壤贮水量由高到低的顺序为S3>S2>S1,拔节期至灌浆期土壤水分随着玉米生长消耗逐渐减少,灌浆期至成熟期降水量大幅增加,土壤水分得到恢复,贮水量增加。2年玉米生育期内S1、S2、S3平均土壤贮水量分别为387.0、405.1 mm和410.3 mm,S3和S2较S1增加土壤贮水量23.3 mm和18.1 mm,S3提高生育期土壤贮水量优势明显。

2.4不同耕作+施肥模式玉米生长期土壤水分垂直分布

图4为2013年和2014年春玉米大喇叭口期0~200 cm土层土壤含水量变化。2013年大喇叭口期S1、S2、S3模式0~200 cm土层土壤含水量平均值分别为14.6%、14.6%和13.9%,S1、S2土壤含水量高于S3;0~100 cm随着土层深度增加,土壤含水量逐渐增大,到达100 cm时逐渐稳定。2014年大喇叭口期S1、S2、S3模式0~200 cm土层土壤含水量平均值分别为16.4%、16.6%和16.6%,S3、S2略高于S1。由于2013年播前干旱少雨,玉米大喇叭口期尚未完全封垄,土壤水分蒸发较大,0~40 cm土层土壤含水量较小,随着土层深度增加,不同耕作模式下土壤含水量差异明显;2014年播前降水较多,0~60 cm土层含水量较高,60 cm以下开始逐渐减少,到达100 cm时出现一个拐点,土壤湿度不再减少,逐渐稳定。模式S3以其具有打破犁低层,增加土壤水分入渗作用,在2014年表现出0~70 cm土层时才出现拐点,表现出较好的增蓄保墒作用。

2.5不同耕作+施肥模式下玉米产量和水分利用效率

由于2013和2014试验年度玉米生长季降水量及其季节差异显著,因此两年间产量差异较大(表1)。2013年各耕作和施肥模式下玉米产量差异不显著,2014年S3处理产量较S1差异显著(P<0.05)。在各耕作和施肥处理下,S3产量最高,S2次之,S1最低。

2013年S3、S2、S1模式玉米平均产量分别为9 597.1、9 493.2、9 071.0 kg·hm-2;S3和S2较S1分别增产5.8%、4.7%;S3、S2和S1模式水分利用率分别为26.5、25.9、24.5 kg·hm-2·mm-1;S3和S2较S1水分利用效率分别高8.2%、5.7%。2013年不施肥对照区NS3、NS2和NS1处理玉米产量分别为6 973.7、6 861.3、6 633.7 kg·hm-2,NS3和NS2较NS1分别增产5.1%和3.4%;NS3、NS2和NS1处理水分利用率分别为19.1、18.6、17.9 kg·hm-2·mm-1,NS3和NS2较NS1水分利用效率分别高6.4%、3.5%。S3、S2和S1施肥区较不施肥对照区增产2 623.5、2 631.9 kg·hm-2和2 437.3 kg·hm-2,分别增产37.6%、38.3%和36.7%,水分利用效率分别提高39.1%、39.7%、36.7%,施肥区较无肥区增产差异显著(P<0.05)。

图4 玉米大喇叭口期0~200 cm土层土壤含水量剖面分布

注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。

Note: In the same column, different lowercase letters stand for significance at 5% level.

2014年S3、S2、S1模式玉米平均产量分别为10 416.9、9 953.6 kg·hm-2和8 921.5 kg·hm-2;S3和S2分别较S1增产16.8%和11.6%;S3、S2和S1水分利用率分别为24.4、23.5、20.8 kg·hm-2·mm-1,S3和S2较S1水分利用效率分别提高17.3%、13.0%,S3和S2与S1差异显著(P<0.05),S3与S2之间差异不显著(P>0.05)。不施肥对照区NS3、NS2和NS1处理玉米产量分别为8 448.1、8 548.5、8 064.6 kg·hm-2,NS3和NS2较NS1分别增产4.8%和6.0%;NS3、NS2和NS1处理水分利用率分别为20.4、20.3、19.5 kg·hm-2·mm-1,NS3和NS2较NS1水分利用效率分别高4.6%、4.1%,NS3、NS2和NS1处理之间玉米产量和水分利用率差异不显著(P>0.05)。S3、S2和S1施肥区较不施肥对照区增产1 968.7、1 405.0 kg·hm-2和856.9 kg·hm-2,分别增产23.3%、16.4%和10.6%,水分利用效率分别提高39.1%、39.7%、36.7%。模式S3、S2和S1较不施肥对照区分别增产23.3%、16.4%、10.6%,水分利用效率提高19.8%、16.0%、7.0%,施肥区较无肥区增产差异显著(P<0.05)。2年的试验结果显示,S3最高,2年平均产量和水分利用效率为10 007.0 kg·hm-2和25.5 kg·hm-2·mm-1,S2次之,2年平均产量和水分利用效率为9 723.4 kg·hm-2和24.7 kg·hm-2·mm-1,S1最低,2年平均产量和水分利用效率为8 996.3 kg·hm-2和22.7 kg·hm-2·mm-1。不同耕作和施肥组合模式下,“深松+平衡施肥”S3模式较其他两种模式表现出较好的增产和提高水分利用率的优势,在相同耕作处理下,施肥区较不施肥对照区作物产量和水分利用效率显著提高,通过增施肥料,水肥之间的耦合效应,能够以肥调水和促长增产,增加作物产量,提高水分利用效率。通过2年田间试验结果表明,在S3、S2和S1各模式中,以“深松+平衡施肥”S3模式最好,有利于水分高效利用和作物增产,S2次之,S1最差。

2.6不同耕作+施肥模式肥料利用效率(NUE)

图5为不同耕作和施肥模式氮肥和磷肥利用效率的比较。“深松+平衡施肥”模式S3和“免耕+高肥”模式S2较“翻耕+低肥”模式S1对提高氮肥、磷肥利用效率具有明显的促进效应。2年试验表明,氮肥利用效率和磷肥利用效率以“深松+平衡施肥”模式S3最高,“免耕+高肥”模式S2次之,“翻耕+低肥”模式S1最低。不同耕作和施肥模式下,不仅影响土壤水分状况,而且影响玉米对养分的吸收,从而对养分利用率产生不同的影响。“深松+平衡施肥”模式S3氮利用率和磷利用率显著高于“翻耕+低肥”模式S1。平衡施肥模式,协调了氮磷比例,促进作物对养分的吸收利用,提高了作物对养分的利用效率。

图5不同耕作与施肥模式对氮磷

肥料利用效率的影响

Fig.5Fertilizer use efficiencies of N and P under

different tillage and fertilization treatments

2.7不同耕作+施肥模式玉米生产经济效益分析

不同耕作与施肥模式下春玉米生产成本投入和经济收益如表3所示。2013年和2014年春玉米耕作与施肥试验中,S3、S2和S1模式生产成本总投入分别8 392.8、7 459.8、6 660.7 元·hm-2。2013年S3、S2和S1模式纯收益分别为6 002.9、6 779.9、6 945.8 元·hm-2,S1和S2分别较S3增收15.7%、12.9%;S3、S2和S1各模式施肥区较无肥区分别增收34.6%、34.5%、72.5%,施肥区较对照区增收显著(P<0.05)。2014年S3、S2和S1模式纯收益分别为7 232.5、7 470.5、6 721.5 元·hm-2,S3和S2较S1分别增收7.6%、11.1%,S3和S2较S1差异显著(P<0.05);S3、S2和S1模式施肥区较无肥区分别增收23.3%、16.4%、10.6%,施肥区较对照区增收显著。2年试验结果表明,模式S3和S2减少了人工投入,同时减少了机械作业次数,虽然增加了化肥投入,但是提高了产量,最终达到增收的目的。

3讨论

关于不同保护性耕作措施的蓄水保墒效应。研究表明[13],深松能够打破犁底层,促进根系的生长,增加对深层土壤水分和养分的吸收,增加作物产量。付占国等[14]研究表明秸秆覆盖深松能够增加蓄水量,抑制蒸发,提高水分利用效率。李玲玲等[15]研究表明,免耕覆盖可以减少作物播前土壤水分蒸发,增加播种前土壤蓄水量,显著增大蒸腾耗水和蒸发比例,提高作物生育期的水分利用效率,增加作物产量。杜建涛等[16]研究表明,免耕覆盖在干旱年水利用效率最好,而在降水较多年型不显著。许迪等[13]研究表明,深松在平水年减少贮水量11.9%,枯水年增加土壤贮水量10.5%,免耕在干旱年和正常年均增加土壤贮水量7.1%,15.4%,在干旱年增加更显著。黄高宝等[10]研究表明,秸秆覆盖免耕在干旱年型较丰水年型增加蓄水量更加突出。孙敏等[17]研究表明,在枯水年休闲期采取深翻耕处理的水分利用效率较高,在丰水年休闲期采取深松处理的水分利用效率较高。本研究中,2013年休闲期较短,2014年经历了一个完整的休闲期,2014年休闲期末S3和S2较S1分别增加贮水量16.7 mm和15.3 mm;2年玉米生育期内S3和S2较S1平均增加土壤贮水量23.3 mm和18.1 mm。2013年为干旱年型,S3和S2较S1分别增产5.8%、4.7%,水分利用效率S3和S2较S1分别增加8.2%、5.7%;2014年为丰水年,S3和S2分别较S1增产16.8%和11.6%,水分利用效率S3和S2较S1分别增加17.3%、13.0%。2年平均S3和S2较S1增加产量11.2%、8%,水分利用效率提高12.3%、8.8%。在两个不同降水年型,S3和S2均较S1提高水分利用效率,干旱年S2模式表现较其他两种模式水分利用效率高,丰水年S3模式表现最好。

表2 不同施肥与耕作处理玉米生产成本和经济效益/(元·hm-2)

注:表中机械作业投入包括播种、秸秆还田和深松地或翻耕地投入,其它投入包括农药、种子和人工投入,其中,肥料二铵为3.2 元·kg-1,尿素为2.4 元·kg-1,钾肥为5.2 元·kg-1,深松地750 元·hm-2,翻耕地675 元·hm-2,2013年和2014年玉米价格均为1.50 元·kg-1。在同一列,不同小写字母代表统计检验5%水平差异显著。

Note:The mechanical operation cost include sowing, straw-returning and sub-soiling or deep-flowing costs, other cost include farm chemical, seed and labor cost, the price of diammonium, carbamide and potash fertilizer are 3.2, 2.4 yuan·kg-1and 5.2 yuan·kg-1respectively; the price of sub-soiling and deep-flowing tillage are 750 yuan·hm-2and 675 yuan·hm-2respectively; the maize price of 2013 and 2014 year are 1.5 yuan·kg-1respectively. On the same line, different lowercase letters stand for significance at 5% level.

关于旱作农田土壤水肥耦合和“以肥调水”效应。高亚军等[18]研究表明,在供肥不足情况下,水分的增产效应会受到显著的限制,水分胁迫下供肥多少都会导致减产,但是在轻度和中度干旱胁迫下,充足的供肥可以减小干旱对产量带来的影响。李生秀等[19]研究表明,以肥促水的作用机理就是通过施肥促进作物根系的生长,增加根系对水分的吸收,而水分的吸收同时会增加对养分的吸收和转运,这种转运主要向着经济产量方向,从而达到增加作物经济产量的目的。金轲等[20]研究表明,在欠水年通过合理的NP配比,通过水肥之间的耦合效应,也能获得理想的产量;在丰水年要“量水施肥”,增加施肥量,协调好水肥之间的关系;N在丰水年的增产效果较好,P在欠水年对作物的作用较好,P提高了根系水势,促进对N的吸收。本研究中,平衡施肥S3模式和高肥S2模式较低肥S1模式养分利用效率高,这充分说明了水肥耦合效应在提高养分利用效率的作用显著。秸秆还田配施氮肥比单施氮肥能更有效增加作物产量和肥料利用效率[21]。本研究结果显示,平衡施肥S3模式下耕作方式和NP比的水分利用效率和肥料利用效率最高,这与张丽华等[22]研究结果相同。本研究中平衡施肥S3模式、高肥S2模式和低肥S1模式等3种不同施肥模式,利用以肥促水的作用,增加春玉米产量,2年结果显示均显著提高N、P养分利用效率。

关于不同保护性耕作措施的增产增收效应。方日尧等[23]研究表明,深松高留茬覆盖和免耕高留茬覆盖增加土壤蓄水量,提高水分利用效率,分别较传统耕作增产34.9%、37.5%,增收1 480.3、1 604.5 元·hm-2。秸秆覆盖深松和秸秆覆盖免耕较传统耕作方式,虽然增加了除草剂等费用投入,但是减少了劳动力投入,增产增收优势明显[24]。本研究中2013年S3较S1不增收,S2较S1增收6.6%,2014年S3和S2较S1增收18.7%、15.9%。模式S3虽然在机械费用和化肥投入上有所增加,但是减少了劳动力的投入[25],S3仍具有较强增收潜力。

4结论

2013—2014年“深松+平衡施肥”创新模式、“免耕+高肥”现有模式较“翻耕+低肥”传统模式休闲期末增加了0~200 cm土层土壤贮水量, “深松+平衡施肥”创新模式和“免耕+高肥”现有模式较“翻耕+低肥”传统模式分别增加贮水量16.7 mm和15.3 mm,春玉米主要生育期内“深松+平衡施肥”创新模式和“免耕+高肥”现有模式较“翻耕+低肥”传统模式分别增加贮水量23.3 mm和18.1 mm。“深松+平衡施肥”创新模式有助于增加春玉米产量和水分利用效率,2年平均较“翻耕+低肥”传统模式增加产量11.2%,提高水分利用效率12.3%。综合2年的试验结果,“深松+平衡施肥”创新模式春玉米产量、水分和肥料利用效率高,“深松+平衡施肥”创新模式是适合渭北旱塬地区的生产模式。

参 考 文 献:

[1]王巧云.合阳县玉米生产存在的问题及解决对策[J].陕西农业科学,2013,(2):179-180.

[2]宋孝玉,刘贤赵,沈冰.陕西渭北旱塬种植业结构调整的水资源问题及对策[J].干旱区地理,2004,27(2):199-201.

[3]李洪文,陈君达,高焕文.旱地农业三种耕作措施的对比研究[J].干旱地区农业研究,1997,15(1):7-11.

[4]李安宁,范学民,吴传云,等.保护性耕作现状及发展趋势[J].农业机械学报,2000,37(10):176-180.

[5]贾延明,尚长青,张振国.保护性耕作适应性试验及关键技术研究[J].农业工程学报,2002,18(1):78-82.

[6]张志田,高绪科,蔡典雄.旱地麦田保护性耕作对土壤水分状况影响研究[J].土壤通报,1995,26(5):200-203.

[7]姚宝林,景明,施炯林.留茬覆盖免耕条件下土壤休闲期节水效应研究[J].西北农业学报,2008,17(2):122-125.

[8]李洪文,陈君达,高焕文.保护性耕作条件下深松技术研究[J].农业机械学报,2000,31(6):42-45.

[9]尚金霞,李军,贾志宽,等.渭北旱塬春玉米田保护性耕作蓄水保墒效果与增产增收效应[J].中国农业科学,2010,43(13):2668-2678.

[10]黄高宝,郭清毅,张仁陟,等.豆双序列轮作体系的水分动态及产量效应[J].生态学报,2006,26(4):1179-1185.

[11]张海林,陈阜,秦耀东,等.覆盖免耕夏玉米耗水特性的研究[J].农业工程学报,2002,18(2):36-40.

[12]高茂盛,范建忠,吴清丽,等.全球气候变化背景下渭北旱塬气候变化及气候生产力研究[J].干旱地区农业研究,2012,30(4),178-183.

[13]许迪,S.M.R.耕作方式对土壤水动态变化及夏玉米产量的影响[J].农业工程学报,1999,15(3):101-106.

[14]付国占,李潮海,王俊忠,等.残茬覆盖与耕作方式对土壤性状及夏玉米水分利用效率的影响[J].农业工程学报,2005,21(1):52-56.

[15]李玲玲,黄高宝,张仁陟,等.不同保护性耕作措施对旱作农田土壤水分的影响[J].生态学报,2005,25(9):2327-2332.

[16]杜建涛,何文清,Vinay Nangia,等.北方旱区保护性耕作对农田土壤水分的影响[J].农业工程学报,2008,24(11):25-29.

[17]孙敏,温斐斐,高志强,等.不同降水年型旱地小麦休闲期耕作的蓄水增产效应[J].作物学报,2014,40(8):1459-1469.

[18]高亚军,李生秀,田霄鸿,等.不同供肥条件下水分分配对旱地玉米产量的影响[J].作物学报,2006,23(6):415-422.

[19]李生秀,李世清,高亚军,等.施用氮肥对提高旱地作物利用土壤水分的作用机理和效果[J].干旱地区农业研究,1994,12(1):38-46.

[20]金轲,汪德水,蔡典雄,等.水肥耦合效应研究Ⅰ不同降雨年型对 N、P、水配合效应的影响[J].植物营养与肥料学报,1995,5(1):1-7.

[21]赵鹏,陈阜.秸秆还田配施化学氮肥对冬小麦氮效率和产量的影响[J].作物学报,2008,34(6):1014-1018.

[22]张丽华,李军,贾志宽,等.不同保护性耕作对渭北旱塬麦玉轮作田肥力和产量的影响[J].干旱地区农业研究,2011,29(4):199-207.

[23]方日尧,同延安,赵二龙,等.渭北旱原不同保护性耕作方式水肥增产效应研究[J].干旱地区农业研究,2003,21(1):54-57.

[24]张洁,姚宇卿,吕军杰,等.半湿润偏旱区坡耕地保护耕作土壤碳素转化及增产机理[J].中国生态农业学报,2008,16(2):297-301.

[25]李洪文,陈君达,高焕文,等.旱地玉米保护性耕作经济效益分析[J].干旱地区农业研究,2000,18(3):44-49.

Effects of different tillage and fertilization combinations on soil water conservation and yield increment in Weibei Highland

SI Zheng-bang, LI Jun, ZHOU Ting-ting

(CollegeofAgronomy,NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100,China)

Abstract:The objective of this study was to reveal the effects of different conservative tillage practices during winter fallow on soil moisture conservation and yield improvement of spring corn in Weibei Highland, and to find a proper regime of tillage practice and fertilization level for spring corn in this region. A two-year field experiment was conducted to investigate the effects of three different tillage practices combined with fertilization, namely, conventional farmer pattern (deep ploughing plus low fertilization level, S1), existent highly efficient pattern (no-tillage plus high fertilization level, S2) and innovative highly efficient pattern (sub-soiling plus moderate fertilization level, S3), on water utilization, grain yield and economic benefits of spring corn. The results indicated that water storage of S3 and S2 before sowing were higher than that of S1. Compared with S1, the average 0~200 cm soil water storages during the whole growth period, water use efficiencies and grain yields by S3 and S2 were increased by 23.3 mm and 18.1 mm, 12.3% and 10%, 11.1% and 9.2%, respectively. S3 and S2 performed better than S1 in improvement of water storage, WUE, grain yield and economic benefits. In conclusion, S3 treatment is a proper water and fertilizer management pattern for spring corn in Weibei Highland.

Keywords:spring maize; fertilization level; conservation tillage; soil water; yield; Weibei Highland

中图分类号:S316;S341.1;S344.4

文献标志码:A

作者简介:司政邦(1985—),男,硕士研究生,主要从事高效农作制度研究。通信作者:李军,E-mail:junli@nwsuaf.edu.cn。

基金项目:公益性行业(农业)科研专项经费项目(201303104);国家“863”计划项目(2013AA102902-5)

收稿日期:2015-03-07

doi:10.7606/j.issn.1000-7601.2016.02.04

文章编号:1000-7601(2016)02-0024-08