深圳“12·20”渣土场灾难滑坡成灾机理与岩土工程风险控制研究

2016-04-24殷跃平王文沛詹良通陈红旗刘天奎李爱国

殷跃平,李 滨*,王文沛,詹良通,薛 强,高 杨,张 楠,陈红旗,刘天奎,李爱国

深圳“12·20”渣土场灾难滑坡成灾机理与岩土工程风险控制研究

殷跃平a,李 滨b,*,王文沛a,詹良通c,薛 强d,高 杨b,张 楠a,陈红旗a,刘天奎e,李爱国f

aChina Institute of Geo-Environment Monitoring, China Geological Survey, Beijing 100081, China

bInstitute of Geo-Mechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, China Geological Survey, Beijing 100081, China

cMOE Key L aboratory of Soft Soils and Geoenvironmental Engineerin g, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

dInstitute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China

eUrban Planning, Land & Resources Commission of Shenzhen Municipality, Shenzhen, Guangdong 518034, China

fShenzhen Geotechnical Investigation & Surveying Institute Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong 518026, China

article info

Article history:

Received 17 April 2016

Revised 19 May 2016

Accepted 26 May 2016

Available online 30 June 2016

建筑渣土

2015年12月 20日,广东省深圳市光明新区建筑渣土场发生滑坡,造成77人遇难、33栋建筑物被毁。现场勘察、无人机3D摄影测量、多期遥感影像动态分析表明,该滑坡源区滑带倾角仅4°,滑程长达1100 m,最大堆积宽度为630 m,体积约为2.73 × 106m3,是目前世界上最大的渣土场滑坡。自2014年3月开始建设渣土场以来,堆填体积逐级增加、坡型不断变化,滑坡边界条件和水文特性具有不确定性。本文提出了多级建模方法以研究不同堆填阶段下坡体结构的变化特征,采用非稳定流理论模拟了地下水渗流场的演化特征。分析表明,渣土场可以划分为具有低含水率的前缘边坡和具有高含水率(含底部积水)的后缘渣土堆填体两个亚区。这种特殊的二元结构带来了两种效应:第一,地表水入渗,后缘渣土堆填的地表水入渗位置随填土的增高而逐渐抬升,导致了前缘坡体超孔隙水压力水头逐渐增大;第二,固结渗流,在后缘渣土堆填区上部的渣土堆载导致下部饱水渣土体产生超静孔压,形成底部饱水软弱滑带,并促使地下水逐渐向前缘坡体渗流。两种效应的叠加导致了坡体稳定性降低,引发了前缘的液化失稳,最终导致了整体滑动。通过静力触探、大型三轴和环剪试验获得了滑坡的土动力学参数,对远程滑动的成灾过程的模拟表明,滑体运动的最大速度约为29.8 m·s-1,最大堆积厚度约为23 m,滑坡主体滑动时间约为130 s,视摩擦角为6°。最后,对比分析了全球近期发生的多起渣土场滑坡灾难,从技术上看,这些风险大多是可预见的,但是,由于非技术原因往往未被预见到,因此,需要加强城镇化岩土工程的技术和非技术风险的管控。

© 2016 THE AUTHORS.Published by Elsevier LTD on behalf of Chinese Academy of Engineering and Higher Education Press Limited Company.This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

1.引言

2015年12月20日,广东省深圳市光明新区红坳建筑渣土场(即“余泥渣土受纳场”)发生滑坡,地理位置为北纬22°42′46″、东经113°56′06″(图1)。滑坡体积约为2.73 × 106m3,滑程长达1100 m,是目前世界上最大的渣土场滑坡。滑坡发生于深圳市光明新区工业园区,造成77人遇难、33栋建筑物被毁,国务院迅速成立事故调查组进行滑坡成因调查。本文第一作者被任命为事故调查技术组副组长、原因分析专家组组长,第二 至第八位作者为专家组成员,第九和第十位作者负责了遥感调查和现场勘察工作。通过现场地面调查勘察、无人机3D摄影测量、多期遥感影像动态分析、现场原位与室内物理力学试验测试、计算机模拟,以及查阅相关资料和访谈目击者等,提交了滑坡事故原因分析报告,在此基础上撰写了此文。

最近几十年来,由于岩土工程风险管控的失效,在全球范围内发生了多起渣土场滑坡灾难,反映出渣土场选址、建设和运行是城市公共安全需要高度关注的问题[1]。例如,2000年7月10日,菲律宾奎松市巴亚达因台风暴雨诱发固体废弃物渣土场发生滑坡,体积为1.6 × 104m3,导致330人死亡,是死亡人数最多的渣土场滑坡[2,3]。2005年2月21日,印度尼西亚万隆市Leuwigajah因暴雨导致固体废弃物渣土场滑坡,体积达2.7 × 106m3,导致147人死亡[4],是全球体积较大的渣土场滑坡之一。渣土场具有堆填体积逐渐增大和坡型不断变化的特征,导致坡体物理力学性质、水文地质结构和地下水渗流场不断演化,因此,与传统自然滑坡分析方法不同,渣土场滑坡的边界条件和稳定性分析方法具有动态性。本文采用多级建模方法,研究不同堆填阶段下坡体结构变化和地下水渗流场演化对渣土场稳定性的影响,并研究滑坡失稳剪出后,液化效应触发的高速远程滑坡动力学特征。最后,将结合全球近期发生的多起渣土场滑坡灾难,探讨城镇化岩土工程风险控制问题。

2.渣土场和滑坡基本特征

2.1.地质环境条件

图1.2015年12月20日,广东省深圳市光明新区建筑渣土场滑坡发生的地理位置。

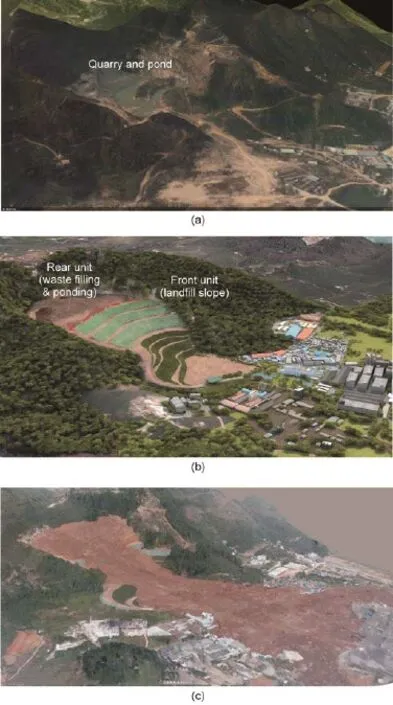

深圳市光明新区渣土场地处大眼山山脉北麓,南部山顶高程为306.8 m,北部为河谷平原地形,高程最低为34 m,在渣土场堆填建筑渣土之前是废弃采石场。据2013年12月的卫星遥感影像显示[图2(a)],渣土场地形呈南北展布的“凹槽”状,东、西和南三面环山,北面变窄。渣土场出露基岩主要由强、中、微风化花岗岩组成,主要发育三组优势结构面,产状分别为15°~25°∠75°~84°、265°~270°∠48°~58°和210°~225°∠40°~85°。渣土场围岩稳定性好。围岩体地下水类型分为两类:块状岩类裂隙水和表层风化花岗岩孔隙水。

2.2.建筑渣土体边坡

图2.深圳“12·20” 渣土场滑坡多期遥感影像对比。(a) 2013年12月31日,渣土场堆填3个月前的遥感影像;(b)2015年12月18日,渣土场滑坡发生2天前的遥感影像;(c)2015年12月21日,滑坡滑动后次日无人机航摄影像。

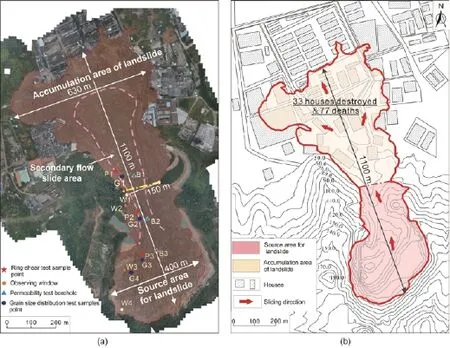

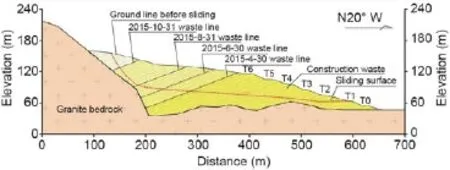

根据滑坡发生之前2天(即12月18日)的遥感影像和现场调查,堆填体后缘高程达160 m,前缘底部碎石堆填区高程为46.1 m[图2(b)]。渣土场斜坡共有10级台阶,其中,坡脚底部T0级至坡体中部T6级台阶已经碾压成型并绿化,上部T7、T8和T9级台阶正在进行堆填和碾压,已初步成型(表1)。堆填体填埋边坡总体角度约为20°,坡率约为1∶2.5(图3)。边坡坡面采用植草防护,表面覆盖无纺布以防止雨水冲刷和入渗。

2.3.滑坡分区

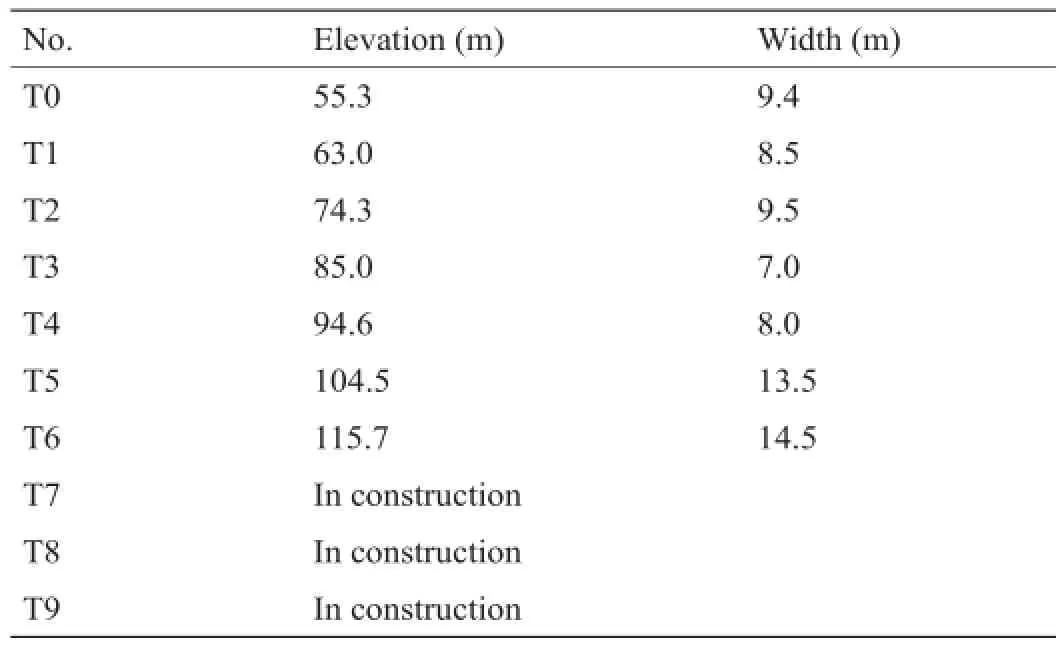

滑坡分布面积为0.38 km2,南北纵长1100 m,东西横宽150~630 m,堆积体总体积约为2.73 × 106m3,根据渣土底部地下水的入渗情况,可以分为两个区(图4和图5)。

2.3.1.滑坡源区

根据2015年12月18日的遥感数据和2013年12月30日渣土场堆填前遥感影像的数字高程模型(DEM)数据,经对比计算分析,滑坡发生前渣土堆填体体积约为5.83 × 106m3。

2015年12月21日滑坡发生次日下午,采用无人机航拍了影像图[参见图2(c)]。滑源区位于正在施工的渣土场中。剪出口位于T1 台阶,高程为63 m。根据2015年12月21日滑坡滑动后次日无人机的航摄数据和2015年12月18日滑动前遥感数据的DEM 对比计算,滑源区面积为0.116 km2,南北长374 m,东西宽400 m,厚度为10~50 m,平均厚度为30 m,体积约为2.51 × 106m3,渣土场后缘残留的建筑渣土堆填体仍分布有数十条裂缝,形成了体积达1 × 105m3的变形体[图6(a)]。

2.3.2.滑坡堆积区

滑坡堆积区介于建筑渣土堆填体T1级台阶以北至外侧堆积边界线,南北长726 m,东西宽150~630 m,面积为0.236 km2,厚度为5~20 m,平均厚度为10 m,体积约为2.73 × 106m3,主要物质组分为建筑渣土堆积,夹杂冲击破坏形成的建筑废墟[图6(b)]。滑坡堆积体体积V2约为2.73 × 106m3,滑源区体积V1约为2.51 × 106m3,因此,滑坡体积松散系数为V2/V1≈1.08。

2.4.物质成分

表1 渣土场滑坡前前缘斜坡台阶主要特征数据

图3.2015年10月10日深圳“12·20”滑坡发生前渣土场前缘工程边坡和台阶照片,地表排水设施已建立完成。

2.4.1.现场样本统计

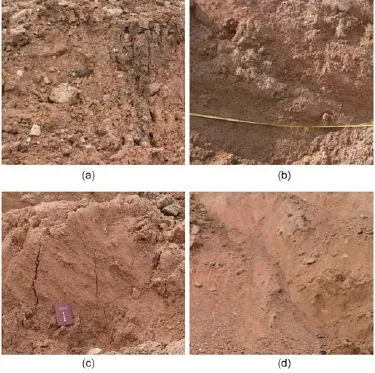

现场对滑源区物质组成进行了宏观调查(图7)。通过对堆填土纵剖面进行2 m × 2 m测窗数码拍照,对堆填体露头物质进行成分统计,测窗位置如图4所示。典型窗口样本描述如下。

第一测窗位于滑坡源区剪出口位置,由黄褐色砂质黏土、灰褐色黏土、碎块石等物质组成。碎块石含量约为5 %,灰褐色黏土约为12 %,其余为黄褐色砂质黏土[图7(a)]。

第二测窗位于滑坡源区西侧前缘,由60 %的黄褐色砂质黏土、40 %的红褐色砂质黏土物质组成。砂质黏土中含约30 %细砂及1~2 mm砂砾[图7(b)]。

第三测窗位于滑坡源区西侧中部,表面可见较为明显的滑体滑动痕迹。含少量的碎石、块石以及钢筋等建筑垃圾,含量约为2 %,其余大部分为红褐色砂质黏土。该点的红褐色砂质黏土含约30 %细砂及2~3 mm砂砾[图7(c)]。

第四测窗位于滑坡源区后缘西侧,主要为红褐色砂质黏土与黄褐色砂质黏土。其中,红褐色砂质黏土含沙量略小于黄褐色砂质黏土,但含水率相对更大。成分中有混凝土、钢筋等典型建筑垃圾物料,上部零星散落着生活垃圾[图7(d)]。

图4.深圳“12·20”渣土场滑坡平面分布图。(a)遥感影像显示了滑源区和堆积区的位置。图上标明环剪试验取样点、现场物质成分观测点等以及获取渗透系数的钻孔点。(b) 地形图显示了滑坡前缘损毁的房屋。

图5.深圳“12·20”渣土场滑坡剖面图。能量线从滑坡后缘延伸至堆积区前缘,形成的角度为6°。钻孔揭示滑带近于水平,倾角约为4°。滑坡剪出口位于T1级台阶处。

图6.滑坡发生两天后拍摄的照片。(a)滑坡后缘残余的不稳定堆填体;(b)前部被损毁的建筑物和含水率很高的流态化堆积体。

2.4.2.钻孔岩心分析

滑坡发生后,为了查清滑坡滑带分布特征、渣土场地质结构和岩土工程特征,实施了27个钻孔,钻孔孔深为13.6~80.2 m,总进尺941.0 m(参见图5)。

(1)岩土结构。渣土场典型的岩土结构自上而下可以分为四层。

第一层:滑体土。褐红、黄褐、灰等杂色,由建筑渣土组成,主要成分来源为光明新区当地的花岗岩、混合岩及砂岩等地层的风化土料,局部见冲洪积地层砂砾、一般黏性土及软土,常见砖、砼块等建筑垃圾,偶夹有塑料、布料等生活垃圾。土体松散,很湿—饱和,芯样外观粗糙,断面未有压实印痕现象。

第二层:排渣场堆填土。褐红、黄褐等杂色,为建筑渣土,主要来源有花岗岩、混合岩岩层及砂岩等地层的风化土料,局部见冲洪积地层砂砾及黏性土,常见砖、砼及建筑垃圾。土体松散,成层性差,很不均匀。

第三层:采石场弃土。褐黄、褐红等色,由采石场剥离层的土石混合料组成,主要成分为黏性土、石英砂砾及花岗岩角砾、碎石,级配差,无分选,土体呈饱和状,静压可钻进,芯样难成柱状,易坍塌变形。

图7.渣土场物质成分现场统计测窗照片。渣土物质主要来自于地铁隧道开挖产生的弃渣。

第四层:中风化花岗岩。浅灰、灰白色,细粒变晶结构,块状构造,裂隙发育,多见铁锈。岩芯多呈块状,锤击声较脆,合金钻进难。较破碎,较软—较硬岩,岩体基本质量等级为Ⅳ级。

(2)滑面形状。钻孔揭示滑带近于水平,倾角约为4°。滑坡剪出口位于T1级台阶,高程为63.6 m,滑带向后延伸412 m,高程为93.4 m;后缘呈“L”形折曲,出露地表高程约156 m。

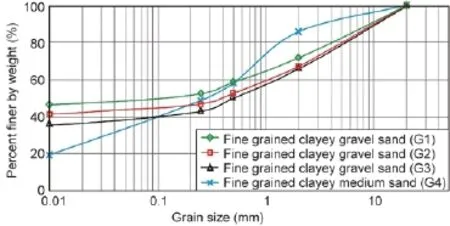

2.4.3.颗分试验

对渣土场建筑渣土取样并进行室内试验分析。渣土主要成分为当地的花 岗岩、混合岩及砂岩等地层的风化土。通过筛分法确定风化土的粒度组成,可分为7个等级,即粒径为:<0.075 mm、0.075~0.25 mm、0.25~0.5 mm、0.5~1 mm、1~2 mm、2~5 mm、5~10 mm,其中,0.5~10 mm颗粒重量占总重的80 %以上。

滑带、滑坡堆积体、滑坡残留体三种试样颗分试验结果如图8所示,分析如下:

(1)黏粒(<0.075 mm)含量分别为41 %~46.3 %、35.3 %和19.2 %。

(2)砂粒(0.075~2 mm)含量分别为25.4 %~26.1 %、30.5 %和66.4 %。

(3)砾粒(2~20 mm)含量分别为28.3 %~32.9 %、34.2 %和14.4 %。

图8.渣土场滑坡土样颗分曲线分布图。

2.5.物理力学试验

2.5.1.基本物理力学参数

对滑坡堆积体表层采取7组试样进行常规物理力学参数试验,试验结果如表2所示。其中,土样的塑性指数Ip= 8.5~12.1,表明渣土属于低塑性的粉质黏土或砂质黏土。

对于细粒土质砾砂,天然含水率平均为23.7 %,同时,饱和度平均值达78.6 %,最大可达90.4 %,说明土体“湿”;对于粉质黏土,天然含水率平均为46.5 %,饱和度可达94.5 %,说明土体“非常湿”;对于细粒土质中砂,天然含水率为15.9 %,饱和度可达47.4 %,说明土体“稍湿”。

通过直接剪切试验,获得试样的抗剪强度参数,其中,在未来得及排水条件下的直接快剪试验,试样的最低抗剪强度指标为:φq= 14.5°,cq= 7.0 kPa;在充分排水条件下的固结快剪试验,试样的最低抗剪强度指标为:φcq= 21.8°,ccq= 9.7 kPa。

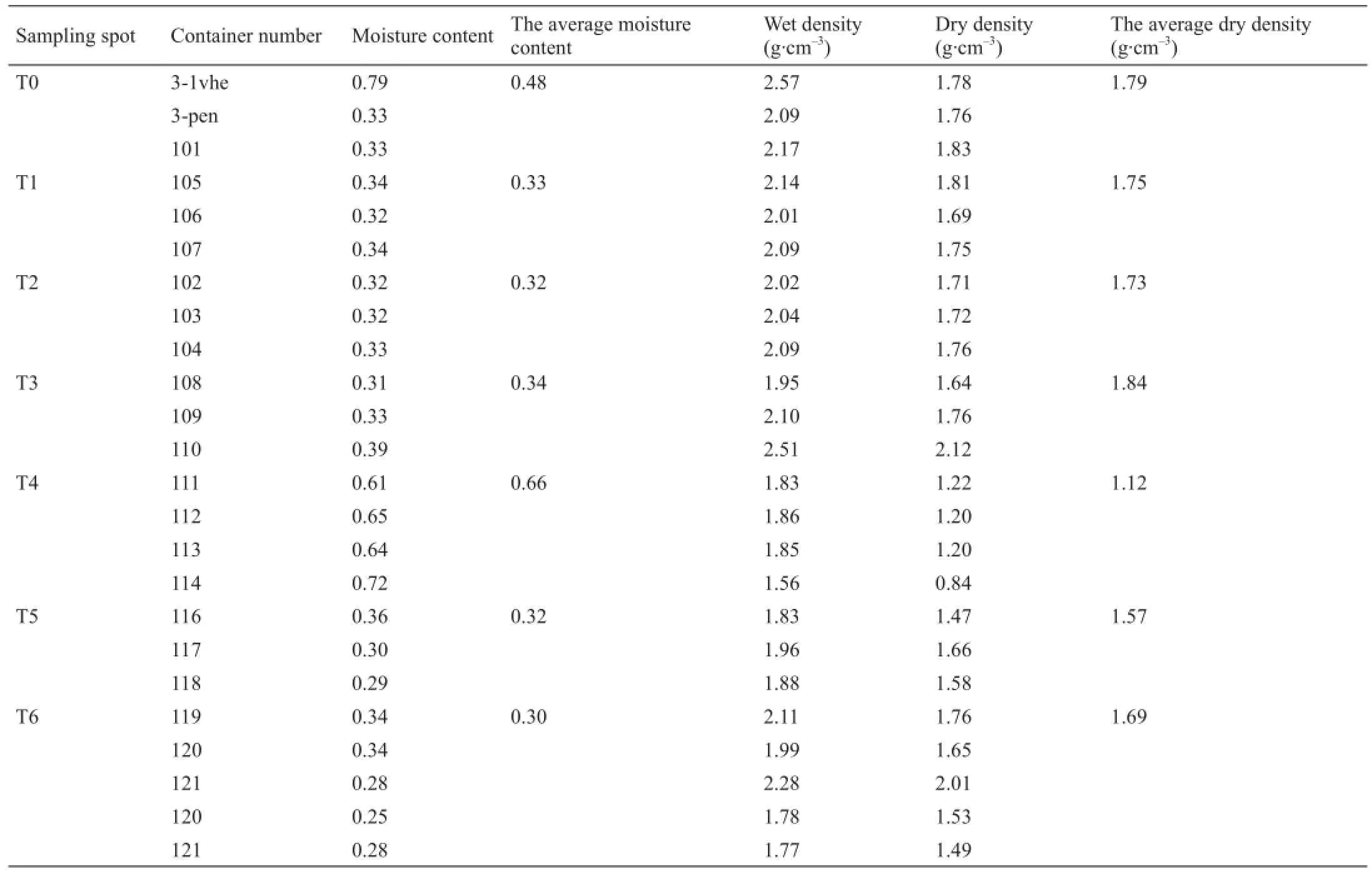

2.5.2.土体密度和含水率

为了获得滑坡发生前滑体的密度和含水率,采用环刀法对滑动后仍残留渣土坡体进行分台阶现场取样,合计34块环刀样,室内测试结果如表3所示。

从密度试验结果分析,T1~T7级台阶之间的干密度介于1.30~1.81 g·cm-3,相对密实度为70 %~100 %。经推土机和车辆碾压后台面的干密度可达1.81 g·cm-3,未经碾压的坡面干密度为1.3~1.5 g·cm-3。因此,干密度的总体变化趋势为随台阶高程增加而降低。现场挖坑填砂法测得压实台面填土干密度与环刀法接近。

从含水率试验结果分析,T1~T6级台阶之间的质量含水率介于18 %~20 %,饱和度为45 %~50 %;T7级台阶质量含水率平均为32 %,饱和度达83 %。而T4级台

阶顶面地下水最为丰富,含水率高达53 %~85 %,饱和度接近100 %。

表2 渣土场滑坡土样物理力学参数常规试验测试结果

表3 渣土场滑坡土样含水率和干密度测试结果(环刀试验)

2.5.3.抗剪强度

(1) 填土三轴预固结不排水剪切试验:根据现场取样测试得到的填土初始密实度和含水率,分别制备两种不同饱和度情况下的低密实度试样,然后在三轴仪上进行50~800 kPa围压条件预固结,固结结束后进行不排水剪切试验,测试填土抗剪强度指标。一组为低饱和度低密实度试样,初始干密度和含水率分别为1.3 g·cm-3和48 %。试验得到的抗剪强度指标:内摩擦角φCu= 24.8°,内聚力cCu= 22.0 kPa。另一组为高饱和度低密实度试样,初始干密度和含水率分别为1.3 g·cm-3和66 %。试验得到的抗剪强度指标:内摩擦角φCu= 22.0°,内聚力cCu= 3.4 kPa。

(2) 泥化土直剪试验:在滑源区西南侧残留体T4级平台中取泥化土扰动样,在室内进行反复剪切试验,测试泥化夹层残余的抗剪强度指标为内摩擦角φr= 17.0°,内聚力cr= 10.0 kPa。

3.滑坡失稳机理分析

现场调查表明,深圳渣土场滑坡的触发机理与液体相关。也就是说,渣土体中的液体来源于降雨、直接排放的超湿固体废弃物和池塘中原先储积的体积约9 × 104m3的水体。许多研究者也获得了同样的破坏失稳成因[1]。Koerner等[5,6]运用了简化Bishop法对10个大型渣土场滑坡的稳定性进行了分析,其中,5个未采取工程措施,另5个采取了土工合成材料处理。结论均表明,在滑面之上、之下或内部存在的过多水体所产生的孔隙水压力是导致这些渣土场滑坡、失稳破坏的触发原因[5,6]。Stark等[7]研究了美国俄亥俄州辛辛那提渣土场滑坡的成因,该滑坡发生前14个月内,在60 m高的废弃矿坑上堆填了9~20 m厚的渣土,堆填速率达到0.01~0.05 m·d-1。分析认为,渣土堆填导致下部的残留土中产生了超静孔隙水压力并导致了滑面上的有效应力下降。因此,本文将从渣土场逐渐堆载过程和水的作用入手,分析滑坡失稳机理。

3.1.建筑渣土堆放过程

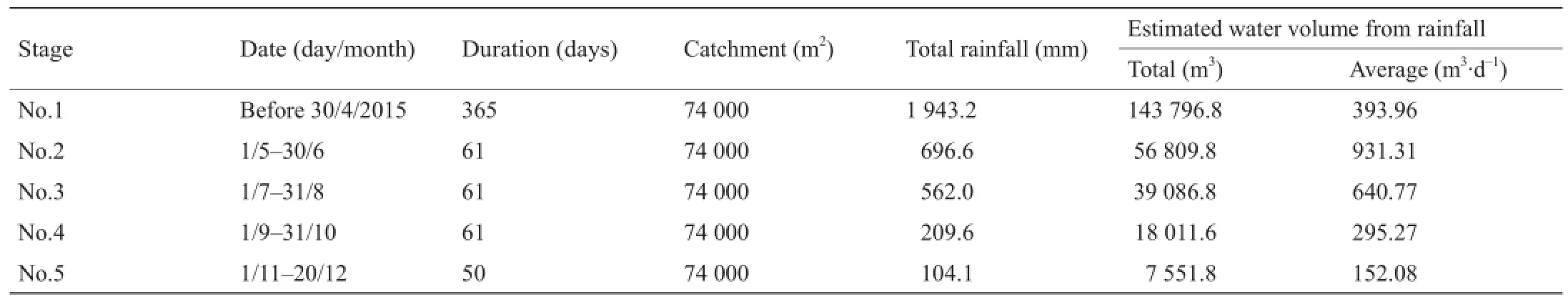

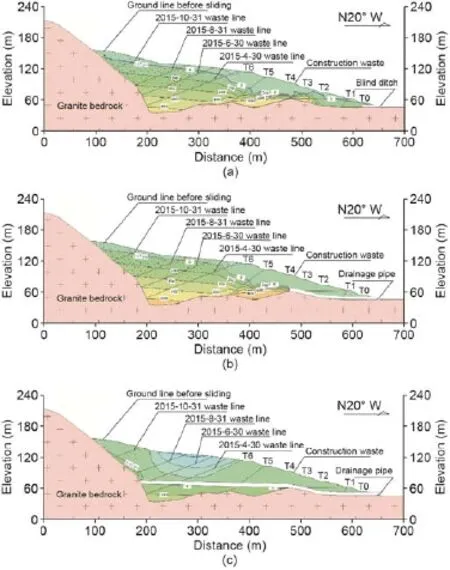

遥感和现场调查表明,滑坡发生前渣土场的堆渣量已达到5.83 × 106m3。截至2015年4月,T0~T6台阶(高程为115.7 m)已碾压成型,共堆积了4.856 × 106m3。 2015年5—12月,位于渣土场后部的T7~T9台阶(高程为115~160 m)仍在堆填建设中(图9)。根据渣土运输车记录表统计,2015年5月1日至12月20日的233天内,堆渣体积约为9.74 × 105m3。这样,为便于分析,可将渣土场的堆放过程划分为5个阶段(图10),其中,第一阶段主要为渣土场前缘边坡和台阶成型阶段,第二至第五阶段为后部堆放阶段。值得指出的是,渣土场的设计和施工没有底部地下排水设施,仅设计有地面排水沟和浅表层盲沟。

3.2.降雨和地表水入渗

在渣土场设计中,可以使用渣土场性能水文评价模型(HELP)等常用软件分析评估水文力学特性,以了解地表储集、融雪、径流、入渗、蒸发蒸腾、植被生长、土壤储水量、侧向地面排水、废液回灌、非饱和竖向排水、土壤渗漏、土工膜或复合衬里等[8]。深圳渣土场的水文特性重建是非常困难的,因此,计算过程中仅考虑了降雨、平均径流、入渗等主要因素。

图9.2015年12月18日,滑坡发生两天前遥感影像展示的渣土场、台阶级数及工程边坡情况。渣土场可以划分为具有低含水率的前缘边坡和具有高含水率且积水的后缘渣土堆填两个区域。

图10.渣土场堆放阶段与边坡结构剖面图。渣土场后部T0~T6级台阶于2015年4月31日前已碾压成型。2015年5—12月,后部凹槽内填埋近1 × 106m3渣土。因斜坡渗透性低,降水直接汇入后缘凹槽中。

3.2.1.降雨与径流

深圳渣土场所在地区的多年平均降水量为1605.3 mm,4~9月为雨季。文中收集了距渣土场约2 km的塘家雨量站自2014年1月以来的日降雨量数据。其中,最大日降雨量为2014年5月11日,达到 147.2 mm·d-1[图11(a)]。根据现场调查,渣土场后山分布两条冲沟,其中,一条沟位于正南方向,地形坡度为11°,沟长500 m,汇水面积约50 000 m2;另一条沟位于西南方向,地形坡度为17°,沟长240 m,汇水面积约24 000 m2。这样,总汇水面积为74 000 m2。渣土场的地下水主要来源于坡体地表水和围岩地下水入渗。这两条冲沟及附近植被茂密,花岗岩表面具强风化层,地表水入渗具有持续性的特点。渣土场内部水文地质结构受到堆填过程的控制,对应地,可将降雨汇流过程分为5个阶段(表4)。

3.2.2.入渗和渗透系数

由于缺少滑坡滑动时作用在滑面的测压水位实测数据,因此,只能通过现有数据的分析加以推断。本文主要通过渣土场汇水面积内的地表水汇集和径流来估计测压水位或孔隙水压力水头。

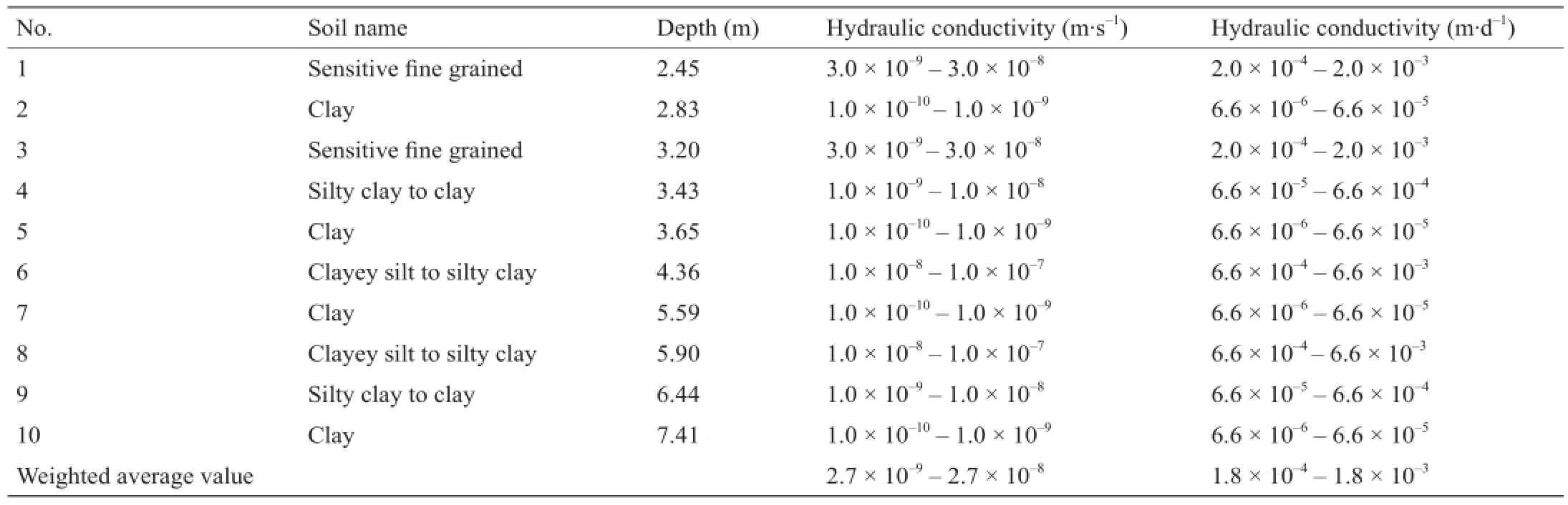

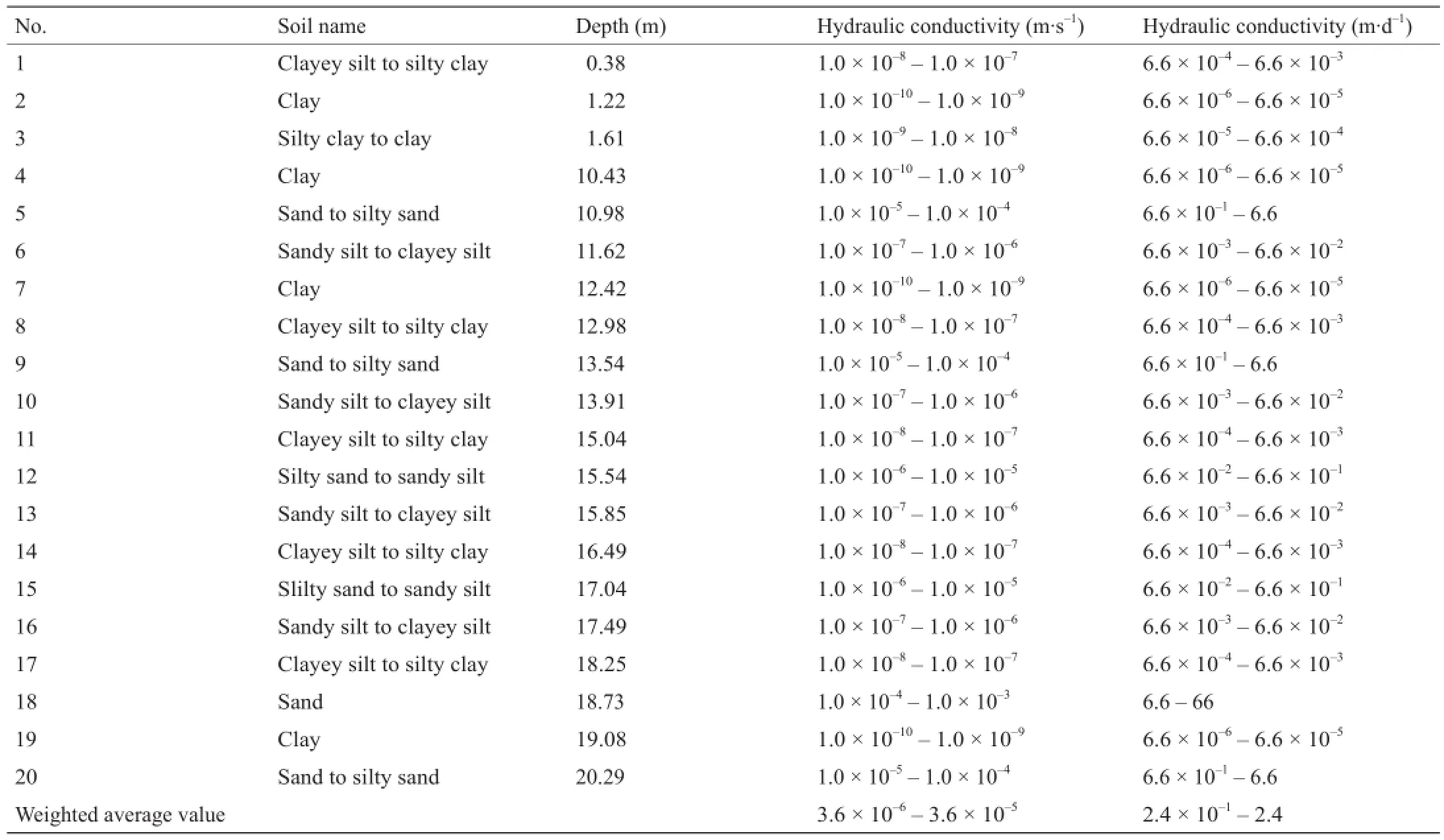

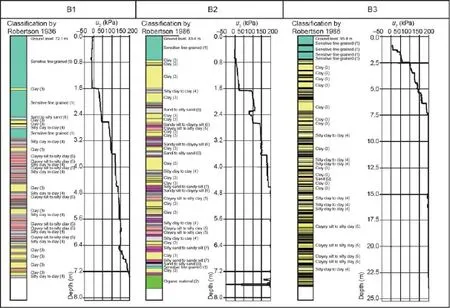

在高程115.7 m的T6级台阶以下土体被碾压,边坡地表设置有截洪沟、平台排水沟和坡面急流槽。因此,降雨通过该地段地面入渗的影响可忽略不计。为评价分析渣土场土层之间的分层含水和隔水特性,根据现场静力触探试验获得的土层分层特征数据,得到现场土层渗透性参数[图4(a)]。其中,在T1级台阶钻孔B1中,土体渗透系数为1.0 × 10-10~1.0 × 10-7m·s-1,以黏土层为主,加权平均值为2.7 × 10-8m·s-1,属于极微透水土层(表5);在T3级台阶钻孔B2中,土体渗透系数为1.0 × 10-10~1.0 × 10-3m·s-1,由高渗透性的砂层和弱透水的黏土层互层构成,形成多层承压含水层,渗透系数变化非常大,加权平均值为3.6 × 10-5m·s-1,属于中等透水土层,但是夹有强透水的砂层(表6);在T5级台阶钻孔B3中,土体渗透系数为1.0 × 10-10~1.0 × 10-3m·s-1,以黏土、砂质黏土为主,加权平均值为1.4 × 10-5m·s-1,属于中等透水土层,但夹有一层厚度为33 cm的强透水砂层(表7)。

显然,刚堆放的渣土的渗透系数要高于早先堆填的固体废弃物的渗透系数[9]。因此,对 于深圳光明新区渣土场的后部刚堆放渣土,其渗透系数估计值为1.0 × 10-5~1.0 × 10-4m·s-1,也就是大约0.1~10.0 m·d-1。

3.3.渣土场结构单元

深圳光明新区渣土场全部渣土的堆放过程是一个逐渐加载的过程。以T6级台阶为界,可将渣土场划分为渣土边坡区和渣土堆填区两个区(图9)。

图11.深圳渣土场区域降雨量情况统计图。(a) 2014年1月1日至2015年12月31日降雨量情况,雨季集中在2014年5月、8月及2015年5月、7月;(b)滑坡前1个月降雨量数据。2015年12月9日发生过67.8 mm的暴雨,仅在滑坡发生前11天。

表4 渣土场不同堆填阶段后部凹槽径流汇入量估计值

(1)前部渣土边坡区:经过了工程碾压后,含水率较低,土体固结较好,干密度介于1.30~1.81 g·cm-3,相对密实度为70 %~100 %,干密度随台阶高程增加而降低。但是,滑动后的钻探和静力触探表明,坡体中存在多层黏性土或淤泥夹层,含水率大于45 %,处于软塑和流塑状态,原位检测结果显示锥尖阻力小于1.0 MPa。由于黏性土含水率较高、渗透系数低,难以碾压,降低了渣土体的密实度,在坡体中形成了相对隔水的软弱夹层。这样,在坡体内部形成了多层承压水。

(2)后部渣土堆填区:由于直接堆放渣土,加之底部凹槽内早期 存在约9 × 104m3水体未进行疏干,形成了高含水率的渣土,土体固结差。在堆排区堆填过程中,堆排渣土逐渐增加的荷载对下部高饱和的渣土产生了部分固结作用,导致超静孔隙水压力增加。同时,由于前部渣土边坡区的高度大于后部渣土堆填区,致使后部渣土堆填区内成为相对封闭的积水区,降雨后的地表水直接汇流其中。随着后缘填土的增高,地表入渗水体位置随之提高,相应地,孔隙水压力水头也逐渐增加。

3.4.多级建模和模拟分析

理论上讲,对渣土场的堆填速率和地下水特性的研究,可以采用叠加法以希望的任何精度来进行计算。本文根据渣土堆放过程,采用五阶段进行分析。

表5 渣土场滑动后钻孔B1获得的渗透系数计算结果(钻孔位置见图4)

表6 渣土场滑动后钻孔B2获得的渗透系数计算结果(钻孔位置见图4)

表7 渣土场滑动后钻孔B3获得的渗透系数计算结果(钻孔位置见图4)

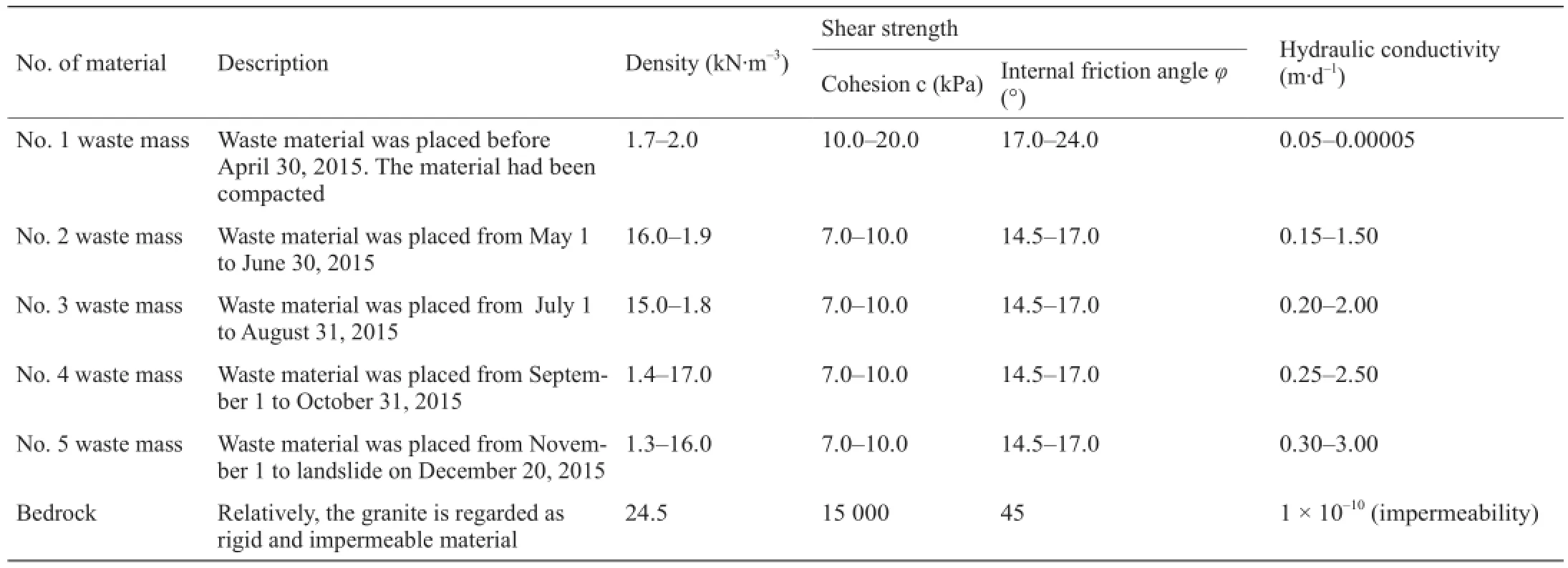

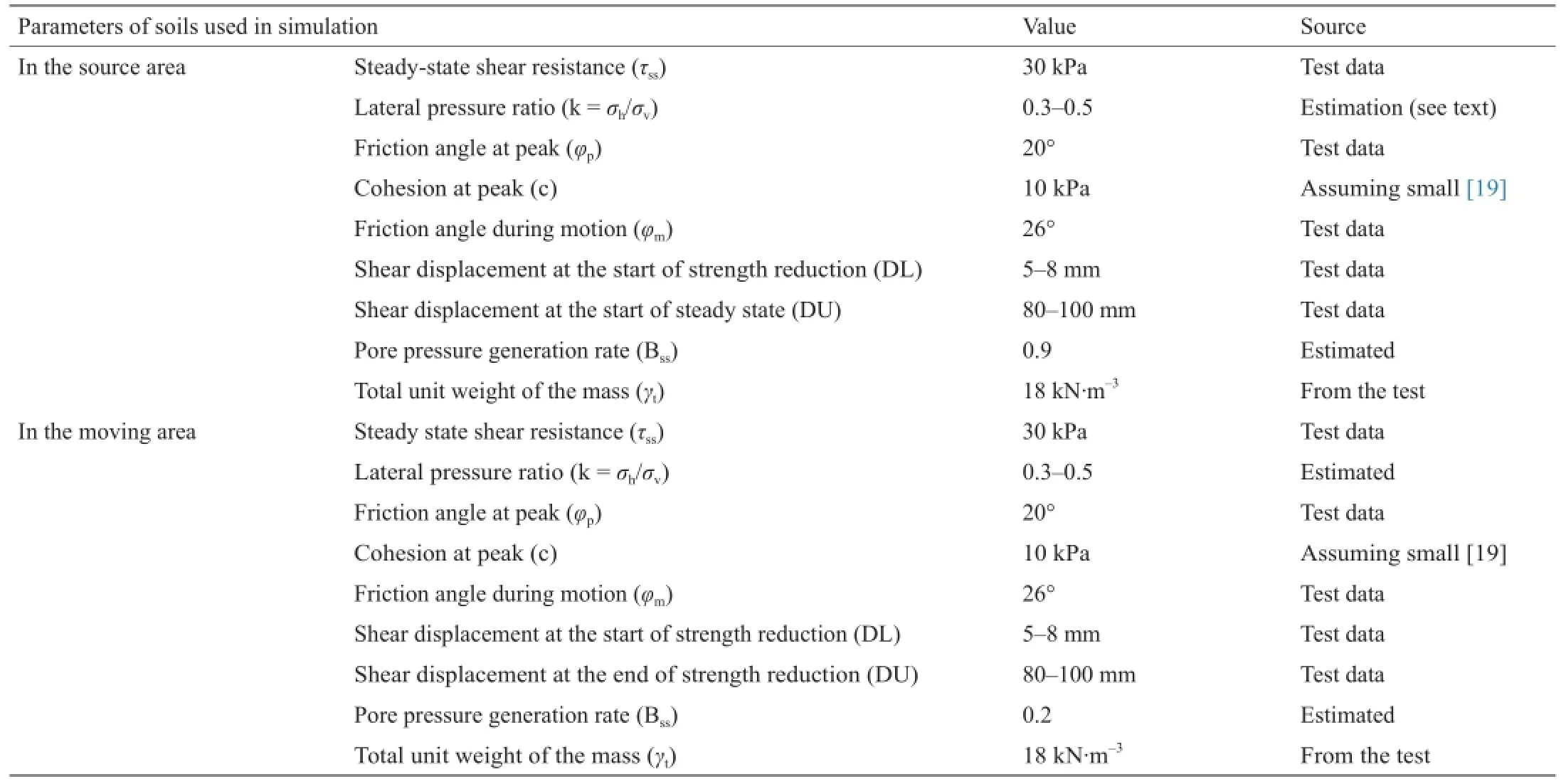

根据全球现有的记载,固体废弃物渣土场的失稳类型主要分为两种:传递型失稳和旋转型失稳[1]。超静孔隙水压力是渣土场失稳的最主要原因[2,6,10,11]。本文采用了Geo-Studio软件的斜坡稳定分析和渗透分析耦合方法进行计算[12]。深圳渣土场滑坡的失稳类型可按传递型/旋转型进行考虑,且由于地下水补给和渗流的不稳定性,采用了考虑瞬态流模拟的Morgenstern-Price法进行计算分析。根据滑坡现场勘查结果计算的相关物理力学参数如表8所示。

3.4.1.第一堆放阶段

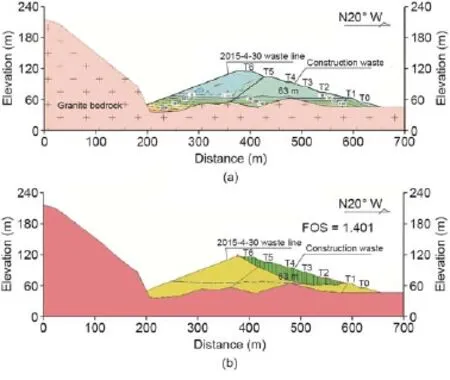

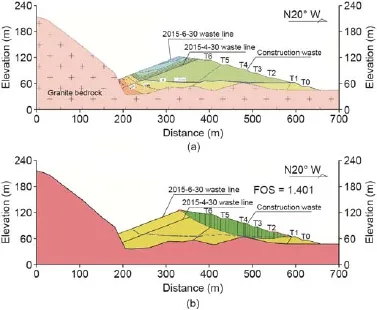

2014年5月1日至2015年4月30日之前为第一堆放阶段,约360天,堆渣量约为4.856 × 106m3。T0~T6级台阶和边坡基本成型,地形坡度约为20°。2015年4月30日之前的第一阶段,降雨直接汇流到呈封闭地形的基岩凹槽,总汇入量约为1.438 × 105m3,平均每天汇入的体积为393.96 m3·d-1。由于未设置地下水排水设施,故63 m高程之下凹槽内汇集的地下水不能排泄[图2(a)]。因此,本文假定第一堆放阶段中地下水位不超过63 m高程。Geo-Studio软件模拟结果表明,地下水位线位于63 m高程之下,基本近于水平,孔隙水压力为150 kPa,最大值位于渣土场后部,约300 kPa [图12(a)]。稳定性计算表明,由于T6级台阶以下的边坡坡度约为20°,相对较缓,地下水对渣土场前缘坡体的稳定性影响不大,滑坡安全系数FOS = 1.401,稳定性良好[图12(b)]。

3.4.2.第二堆放阶段

2015年5月1日至6月30日为第二堆放阶段,共计61天,堆渣量约为2.2 × 105m3。渣土场前缘堆填高程达115.7 m,雨水直接汇入后缘凹槽内,并渗入渣土体中。地表水汇入体积约为5.68 × 104m3,平均每天汇入体积为393.96 m3·d-1。由于渣土场前缘坡体渗透系数较低,致使T3级台阶以北坡体地下水不能有效排泄,加上第一堆放阶段时凹槽中地下水非常丰富,导致在坡体后缘发生顶托效应,测压水位由63 m明显抬升至81 m,孔隙水压力为200 kPa,最大达400~600 kPa(图13)。前缘坡体地下水位未发生明显变化,滑坡安全系数与第一堆放阶段相同,FOS = 1.401,稳定性良好。

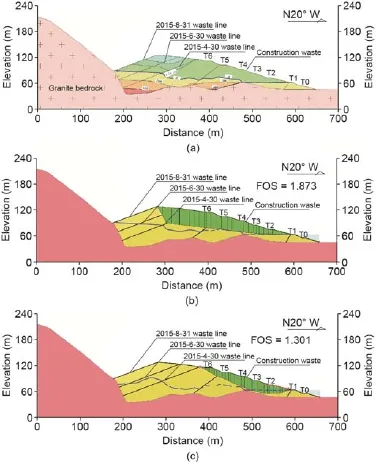

3.4.3.第三堆放阶段

2015年7月1日至8月31日为第三堆放阶段,共计61天,堆渣量约为2.03 × 105m3。雨水仍直接汇入后缘凹槽中,并渗入渣土体中。地表水汇入总量约为3.91×104m3,平均每天汇入量为640.77 m3·d-1。

表8 渣土场滑坡安全系数计算主要物理力学参数取值

图12.渣土场第一堆放阶段边坡地下水渗流和稳定性模拟结果。(a) 边坡Geo-Studio渗流场模拟结果,渗流模拟显示地下水位线位于63 m高程之下;(b)边坡安全系数,由于地下水位线位于滑面以下,边坡安全系数较大。

图13.渣土场第二堆放阶段边坡地下水渗流和稳定性模拟结果。(a)边坡Geo-Studio渗流场模拟结果,渗流模拟结果表明,由于降雨入渗,后缘地下水位抬升,但因前缘坡体渗透性低,前缘水位变动不大;(b)边坡安全系数,由于地下水位线仅接近于滑面,因此边坡安全系数略微降低。

渣土场后缘凹槽中地下水非常丰富,堆填土体处于饱和状态。据ZK5和ZK17钻孔揭示(参见图5),凹槽中主要成分为黏性土、石英砂砾及花岗岩角砾、碎石,级配差,无分选,土体呈饱和状,岩芯样难成柱状,极易松散变形。深红色黏土天然含水率为45.9 %~46.9 %,饱和度为94.4 %~94.5 %;灰褐色砂质黏土天然含水率为21.5 %~23.1 %,饱和度为69.0 %~69.4 %。若按含水率分类,渣土湿度为湿—很湿,按饱和度分类,渣土湿度为湿—饱和。由于上覆渣土体逐渐堆载,导致下部高含水土体固结,形成超静孔隙水压力,同时,降雨带来的地面径流入渗位置逐渐升高,促使了地下水测压水头增加。陈愈炯[13]将这种孔隙水压力称为入渗引起的孔隙压力和外荷重引起的孔隙压力类型,并讨论了两种孔隙压力的叠加。李广信[14]对陈愈炯的观点进一步深化。本文也采用这一观点,并认为入渗引起的孔隙水压力要大于加载引起的孔隙水压力。

图14.渣土场第三堆放阶段边坡地下水渗流和稳定性模拟结果。(a) 边坡Geo-Studio渗流模拟结果;(b)边坡的整体安全系数;(c) 边坡前缘局部坡体的安全系数。

因此,在堆渣场后部,测压水位由81 m升高到86 m,孔隙水压力为400 kPa,最大达400~500 kPa。在堆渣场中部,测压水位由65 m升高到75 m,孔隙水压力达到400 kPa。在堆渣场前部,地下水位基本不变,保持在63 m[图14(a)]。中部和前缘坡体测压水位抬升,形成了新的滑动区,边坡安全系数略有下降,FOS = 1.301,但边坡整体稳定性良好[图14(b)]。

3.4.4.第四堆放阶段

2015年9月1日至10月31日为第四堆放阶段,共计61天,堆渣量约为3.83 × 105m3。雨水仍直接汇入后缘凹槽,并渗入渣 土体中。地表水汇入量约为1.801 × 104m3,平均每天汇入量为295.27 m3·d-1。

在堆渣场后部,测压水位由86 m升高到97 m,孔隙水压力变化不大,为400 kPa,最大达400~500 kPa [图15(a)]。在堆渣场中部,地下水位由75 m升高到81 m。后缘入渗区高程达121 m之上,与中部地下水位存在40 m的水头差,从而形成了超孔隙水压力,达600~700 kPa。在堆渣场前部,地下水位略微抬升,约为65 m。由于渣土场坡体中部和前缘地下水位抬升,在T6台阶前缘形成了新的滑动区,边坡安全系数明显下降,FOS = 1.075,稳定性变差,接近临界状态[图15(b)]。

图15.渣土场第四堆放阶段边坡地下水渗流和稳定性模拟结果。(a) 边坡Geo-Studio渗流模拟结果;(b)边坡的整体安全系数;(c) 边坡前缘局部坡体的安全系数。

3.4.5.第五堆放阶段

2015年11月1日至12月20日为第五堆放阶段,共计50天,堆渣量约为1.68 × 105m3。根据滑坡后第三天的现场调查,第二条冲沟仍有溪流,实测流量约为6 m3·d-1,形成稳定的补给源(图16)。地表水汇入量约为7452 m3,平均每天汇入量为152.1 m3·d-1。入渗量小于前几个阶段,但是,12月9日发生过67.8 mm的暴雨,至滑坡发生之日累计雨量为95.7 mm,加剧了滑坡的变形失稳[图11(b)]。

在堆渣场后部,测压水位由97 m升高到147 m,往中部下降到112 m [图17(a)]。孔隙水压力上升明显,最大可达800 kPa。在堆渣场中部形成地下水位急变带,测压水位由112 m陡降为68 m,地下水水头差为44 m,产生超静孔隙水压力,达800~1000 kPa。与前4个堆放阶段明显不同的是,渗入到堆渣场前部的地下水水头由65 m抬升到78 m,产生超孔隙水压力。滑坡发生后,在T3平台钻探4个钻孔,孔深分别7.0 m、9.4 m、10.5 m、19.5 m,均有承压水出现,证实了在该地带存在测压水头(图18)。

在滑坡后部,由于地下水位明显抬升和下部固结渗流作用,形成了下滑驱动源。在滑坡中部和前缘,超孔隙压力明显增加,前缘坡体阻滑力降低,导致了渣土场滑动。计算结果表明,此时滑坡安全系数FOS= 0.918,说明滑坡已发生整体滑动[图17(b)]。

这种随着渣土场后缘堆渣的逐渐抬升,地表水入渗点也逐渐抬升的情况与美国俄亥俄州辛辛那提渣土场废液灌注的情形是非常相似的,所产生的超孔隙压力导致了体积达1.2 × 106m3的渣土场液化失稳[6]。

上述分析表明,深圳渣土场可以划分为具有低含水率的前缘边坡和具有高含水率且积水的后缘渣土堆填体两个亚区。这种特殊的二元结构带来了两种效应:第一,地表水入渗,后缘渣土堆填内的地表水的入渗位置随填土的增加而逐渐抬升,导致了前缘坡体超孔隙水压力水头逐渐增大;第二,固结渗流,后缘渣土堆填区的渣土逐渐堆载,导致下部饱水渣 土体产生超静孔压,形成底部饱水软弱滑带,并促使地下水逐渐向前缘坡体渗流,导致前缘坡体稳定性降低,引发整体液化失稳。

图16.降雨和长期入渗在后缘冲沟形成地表径流且持续入渗到渣土场后部堆填体中。(a)南侧冲沟及排水沟,摄于2015年11月24日;(b)西南侧冲沟中常年径流,摄于2015年12月21日。

4.远程滑动动力学分析

本文采用动力学方法分析滑坡失稳后的流动性特征,并重点分析滑坡灾害的运动距离、运动速度和覆盖区范围等灾害风险评估关键因素[15-17]。

4.1.滑坡运动的环剪试验结果

本文采用试验 分析和数值模拟的方法,研究分析了滑坡失稳后的高速远程运动特性。为了评价滑坡失稳后的运动特征,选择适合远距离和高速剪切运动分析的环剪仪进行试验分析。利用日本京都大学的高速环剪仪(DPRI-5)完成了深圳滑坡试样的不排水剪切试验。Sassa等许多专家认为环剪试验可以很好地研究滑坡的动力学特征[18,19]。本文采取滑源区的试样进行环剪测试和强度的分析,以获取滑坡运动特征模拟所需的基本参数[20]。同时,试验过程中将对比分析干燥条件和饱水条件的试验结果,以分析孔隙水压力对滑坡的初始失稳运动过程的影响。

图17.渣土场第五堆放阶段边坡地下水渗流和稳定性模拟结果。(a) 边坡Geo-Studio渗流模拟结果;(b)边坡的整体安全系数;(c)边坡前缘局部坡体的安全系数。

图18.渣土场滑动后滑坡孔隙水压力现场实测曲线。孔隙水压力测量钻孔位置见图4(a)。

4.1.1.试样特征与测试过程

试样的基本物理特性参数参见表2和表3,颗分情况参见图8。由于剪切盒尺寸限制,在试验前通过筛分剔除了直径大于 5 mm的砾石,相当于试样总重量的12 %。Kuenza等研究表明,当砾石重量小于试样总重的40 %时,其剪切性能主要受基质材料控制[21]。因此,我们认为剔除直径大于5 mm的砾石对整个滑坡土体的剪切性能影响不大。

对于不排水环剪试验,将烘干的试样分层倒入剪切盒中[22],然后通过使用CO2和去气水以确保高的饱和度[18]。试样饱和度的评估使用孔隙水压力系数BD进行[16],所有试样的BD>0.95。饱和试样首先在给定的法向应力下固结,然后采用剪切速度控制方法剪切到残余状态。试验以2 kPa·s-1的速率增加剪应力,直至试样破坏。试样破坏后,以约60 mm·s-1的剪切速度剪切至残余强度。采用了200 kPa、400 kPa和 600 kPa三种法向应力水平进行试验,以确定不排水强度在有效应力路径中的下降可能。在高速剪切过程中,还测定了饱和试样的孔隙水压力响应。

4.1.2.试验结果与分析

图19和图20分别表示了滑坡试验的典型不排水环剪试验结果和有效应力路径曲线。其中,图19给出了不同法向应力条件下剪切应力、孔隙水压力和剪切位移随剪切过程的变化曲线。

法向应力为200 kPa时[图19(a)],孔隙水压力的上升滞后于剪切应力约15 s。当剪切应力达到峰值75 kPa时,孔隙水压力约增加到25 kPa。试样失稳后,孔隙水压力随着剪切位移的增加而进一步增加到最大值65 kPa,导致了剪切强度下降12 kPa,并达到稳定状态。

法向应力为400 kPa时[图19(b)],孔隙水压力的上升滞后于剪切应力约10 s。当剪切应力达到峰值160 kPa时,孔隙水压力约增加到125 kPa。试样失稳后,孔隙水压力突降到50 kPa,导致剪切强度下降15 kPa,随后,孔隙水压力和剪切强度随着剪切位移的增加而分别稳定在150 kPa和160 kPa左右。

法向应力为600 kPa时[图19(c)],孔隙水压力的上升相对于剪切应力的增加来说较为缓慢。当剪切应力达到峰值250 kPa时,孔隙水压力仅增加到50 kPa,滞后50 s后才达到峰值。试样失稳后,孔隙水压力的增加突然有10 s的停滞,导致剪切强度下降17 kPa。随后,孔隙水压力和剪切强度随着剪切位移的增加分别稳定在230 kPa和250 kPa左右。

图19.饱和试样不排水环剪试验结果,图中为孔隙水压力、剪切应力、剪切位移随时间的变化曲线。法向应力分别为(a)200 kPa;(b)400 kPa;(c)600 kPa。

图20.饱和 试样不排水环剪试验有效应力路径曲线。法向应力分别为:200 kPa、400 kPa及600 kPa,对应的初始密度分别为:1.70 g·cm-3、1.75 g·cm-3及1.82 g·cm-3。CL为崩溃线;RFL为残余破坏线。

试验表明,在不排水剪切条件下,法向应力对不排水剪切行为的影响轻微,呈现出Skempton提出的软化特征。首先,在2 kPa·s-1加载速率控制下,随着剪应力的增加,孔隙水压力在数毫米的相对小的位移内逐渐增加。这一结果说明,在不排水剪切试验过程中,试样整体剪切破坏之前,内部亚稳定结构逐渐破坏导致孔隙水压力累计增加[22-24]。在加载阶段,孔隙水压力增加出现约数十秒的滞后响应,这是由于试样细粒物质成分含量高(参见图8),导致渗透性较低。其次,随着加载至破坏,当初始软化时,剪切强度在试样破坏后下降了数十千帕,如图19中的黄色标记点。这一强度损失逐渐显现出法向应力随孔隙水压力增加而略微增加的趋势。再次,试样剪切破坏后,剪切位移仍以60 mm·s-1的高速度增加,此时可以发现剪切应力和孔隙水压力在很长的剪切位移范围内出现波动。发现试样中部出现一个比其他部分孔隙率更低的剪切带,且 剪切面被较大砾粒充塞。

图20显示了三个不排水试验的应力路径曲线和两条实验数据拟合直线。其中,虚线是试样剪切峰值强度的拟合曲线,在相关研究中被称为崩溃线或临界应力比线(CL) [25,26],其倾角大约为24°;黑色实线为试样的剪切强度到达稳态点的拟合线,称为残余破坏线(RFL),其斜率约为33°。对于通过原点的CL线,土样初始应力状态在CL线以上时,说明不易出现强度破坏,当土样在CL线以下时,静态剪应力超过土样的残余强度,土样更容易发生剪切破坏。虽然大家仍在广泛讨论滑坡运动特征最有效的分析方法,但如图19和图20所示,不排水环剪实验很好地揭示了随着剪切位移的增加,剪切强度出现明显的降低,是出现液化并导致快速应变软化发生的标志。

现场调查显示,滑坡体具有非常高的含水率,由于现场地质条件相当复杂,因此为了揭示滑坡运动过程中的液化效应,开展了干燥条件下的环剪对比试验。图21为干燥试样和饱和试样的剪切强度曲线,可以发现干燥试样的强度几乎是饱和试样强度的两倍,说明滑体中的孔隙水对滑坡运动起到了润滑作用。但是,与其他滑坡环剪试验结果进行对比发现,强度损失不足以解译滑坡的运动特征。因此,为了解释这一过程,应该进行滑坡过程的地貌重建详细分析和包括堆填体砂土的其他材料的试验测试。

4.2.远程滑坡的动力学模拟

运用日本京都大学研发的LS-RAPID滑坡动力学分析软件来模拟深圳滑坡的远程运动特征,该软件已成功地模拟分析了日本、菲律宾等地区的滑坡从稳定状态—失稳—失稳后的强度降低—运动—堆积全过程[16]。模拟过程考虑了滑坡失稳及失稳后运动过程的孔隙水压力特征。

4.2.1.滑坡动力学参数

通过环剪试验和物理力学参数试验,结合其他相似的滑坡实例对比,本文采用的动力学参数如表2、表3、表9所示。

图21.法向应力200 kPa作用下环剪试验有效应力路径曲线。(a)干燥试样环剪试验结果;(b)干燥试样和饱和试样环剪试验结果对比。

4.2.2.滑坡动力学模拟结果

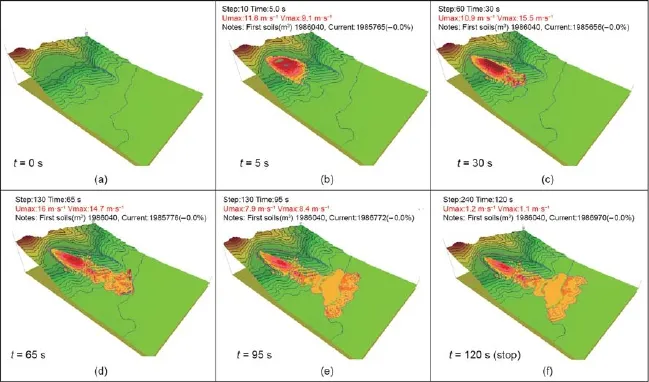

图22为LS-RAPID软件对深圳滑坡的运动过程模拟结果,显示了不同时间滑坡运动和堆积范围。红色网格表现滑坡运动块体,绿色代表稳定山体,其中:

图22(a)反映第0 s时刻,滑坡的初始状态,体现了滑坡失稳运动前的形态特征。

图22(b)反映第5 s时刻,滑坡启程阶段,整体失稳向下开始运动,最大速度达14 m·s-1,运动距离为480 m。

图22(c)反映第30 s时刻,滑体向下滑动阶段,滑体前缘滑出剪出口,滑坡后部及周围向中间垮塌,最大速度为18 m·s-1,运动距离为560 m。

图22(d)反映第65 s时刻,滑体继续加速前行阶段,滑体逐渐散开,最大速度达21.7 m·s-1,运动距离为720 m。

图22(e)反映第95 s时刻,滑坡减速运动阶段,滑体堆积不断调整,最大速度下降为11.5 m·s-1,运动距离为920 m。

图22(f)反映第120 s时刻,滑体前缘堆积阶段,在平地位置处散开后,堆积仍在调整,最大速度降为1.4 m·s-1,运动距离为1060 m。

4.3.模拟结果讨论

模拟结果可由深圳市公安局提供的德吉程厂路口的监控视频资料验证。视频显示,渣土堆填体开始滑动时间为11时28分29秒。主滑体脱离滑床剪出后,呈“流”状向前滑移600多米后堆积停止。根据深圳市公安局提供的多点监控视频资料,判断滑坡堆积停止时间约为11时41分,滑坡滑动时间约150 s。

表9 渣土场滑坡远程滑动动力学模拟参数取值

图22.深圳“12·20”渣土场滑坡运动过程LS-RAPID模拟结果。

运用LS-RAPID软件反演了这一过程。模拟表明,滑坡破坏后,整体向下运动,脱离剪出口形成远程滑动,滑体运动到前缘开阔平地处散开,直到能量消耗殆尽,运动停止。滑体运动最大速度为29.8 m·s-1,最大堆积厚度为23 m,运动距离约610 m,滑坡主体滑动时间约130 s,视摩擦角为6°(图23和图5)。

5.岩土工程风险分析

随着城市固体废弃物不断增多,管理不当成为很多国家面临的严重问题之一(表10)。目前,美国等发达国家正在建设非常大型的固废填埋工程,同时,巴西、中国、菲律宾、印度、印度尼西亚等发展中国家正在产生很多大型垃圾渣土场。如果设计、施工或维护控制不当,大型填埋工程和渣 土场可能对周边环境和居民造成严重的危害[1]。因此,对城市固体废物填埋场进行有效的岩土工程风险管理非常重要[27]。McMahon等[28]概述了与岩土工程设计相关的三个主要的风险类型:未知的地质条件、错误的岩土工程设计准则以及设计参数取值偏大。Clayton等[29]将岩土工程风险划分为技术风险、合同风险和项目管理风险三种类型。本文认为深圳渣土场滑坡的岩土工程风险包括了五个方面。

图23.深圳“12·20”渣土场滑动速度LS-RAPID模拟结果。(a)速度与时间的关系;(b)速度与距离的关系。

5.1.设计风险

施工设计图显示,渣土场边坡表层设置了截洪沟、平台排水沟和坡面急流槽等地表排水系统。其中,在边坡前缘设置了盲沟(管)等浅表层排水设施,并在T4和T7台阶设置浅层防渗排水层。这种排水系统可以有效地防止地表水及浅层地下水入渗,但是难以排出渣土场后部低洼地段的地下水。为了分析地下水排水系统设计不当带来的滑坡风险,本文假定了如下三种排水工况以进行对比研究,模拟中采用了前文所述的物理力学参数和模拟条件。

表10 全球范围内典型渣土场滑坡实例及简要说明[1]

5.1.1.浅表层盲沟排水

假定在前部边坡坡脚设置长约20 m的盲沟,以排出地下水[图24(a),参见图17]。模拟结果表明,堆填体内的地下水渗流场基本不变,仅在边坡脚趾一带地下水位略有下降。说明盲沟较短,排水效果差,仅能排出附近的地下水,对堆填体影响轻微,安全系数FOS = 0.95,如图25(a)所示,与不排水的情况类似。

5.1.2.边坡前缘底部管道排水

假定长约170 m的排水涵管设置在渣土场边坡T3~T4台阶下方的基岩凸起地段,以排出堆填体内部的地下水[图24(b),参见图17]。模拟结果表明,堆填体内的地下水渗流场在中部和后部变化不明显,但是在前部发生了明显变化,特别是在基岩凸起地段,超孔隙水压力基本消失,边坡坡脚一带地下水位下降明显,说明排水效果好。堆填体安全系数FOS = 1.07,稳定性明显提高[图25(b)]。

5.1.3.渣土场后缘底部管道排水

假定排水涵管长约470 m,延伸到渣土场后部,并以冲沟相接,可以排出冲沟的水流和堆填体内部的地下水[图24(c),参见图17]。模拟结果表明,堆填体内的地下水渗流场发生了显著改变,后部孔隙水压力由800 kPa下降为200 kPa,中部和前部的孔隙水压力基本消失,说明排水效果很好。堆填体安全系数FOS = 1.89,整体非常稳定[图25(c)]。

图24.假定排水工况下渣土场滑坡渗流场模拟结果。(a)浅表层盲沟排水;(b)前缘底部管道排水;(c)后缘底部管道排水。

5.1.4.运行工况对比

图26显示了滑坡发生前60天,即2015年10月20日以来,四种工况下的堆填体安全系数FOS的变化情况。随着地表水的入渗,第一,在不设置排水系统的情况下,60天内堆填体安全系数FOS由1.42下降到了0.92,说明堆填体最终发生失稳;第二,假定在前缘设置有浅表层盲沟排水,堆填体安全系数FOS由1.52下降到了0.95,说明滑坡仍将发生;第三,假定在前部边坡T3~T4台阶下的基岩凸起处设置底部排水管道,堆填体安全系数FOS由1.67下降到了1.07,堆填体保持基本稳定;第四,假定在渣土场后缘底部实施管道排水的情况下,效果良好,堆填体非常稳定,安全系数FOS保持在1.89。

因此,如果考虑了在堆填体内部设置地下水排导系统,设计引起的堆填体失稳风险是可以避免的。

5.2.应急风险

调查发现,深圳渣土场滑坡前兆是非常明显的。2015年11月21日的渣土场管理月报指出:①T3台阶局部发生轻微沉降;②一处排水沟被雨洪冲刷出现裂缝;③11月26日开始,T3、T4台阶之间的边坡坡面外侧出现裂缝。12月20日滑坡发生当日上午6时左右,现场施工人员已发现T3台阶与T4台阶之间坡面出现鼓胀开裂变形,同时,堆填体边坡顶部出现宽约40 cm、长几十米的裂缝。现场人员随即用渣土车向裂缝中充填干土。上午9时左右,随着裂缝越来越大,不得不停止封填。

图25.假定排水工况下渣土场滑坡安全系数(FOS)计算结果。(a)浅表层盲沟排水;(b)前缘底部管道排水;(c)后缘底部管道排水。

作者等访问了两位现场目击者。据王先生口述,“2015年11月1日上午,我们发现工地出现了很多细小的裂缝。12月初,T3台阶裂出现了三四厘米宽的裂缝,裂缝内有水。后来一星期内在该地段停止了堆渣。”据陈先生口述,“在11月份,斜坡上出现过很多裂缝,停止施工了一星期,并在斜坡中埋了很多胶管排水。”他又说,“12月20日6时左右,突然发现T3台阶斜坡上有裂痕,宽40厘米,长度有几十米,而且到处都是,凭我的经验这是要滑坡的迹象,大约5小时之后,即11时20分,我注意到渣土场缓缓地往下倾斜,过了几分钟就急速地往下倒了,然后山下的工业园厂房都被压埋了。”本文对第五堆放阶段堆填体前部的边坡进行了稳定性计算。结果揭示,由于在基岩“凸起”部位存在超孔隙水压力,边坡的安全系数FOS = 0.737,明显低于堆填体的整体安全系数[图17(c)]。这一结果证实了现场目击者描述的可靠性,滑坡发生前数小时,堆填体前部边坡T3至T4级台阶之间的坡面开始出现鼓胀开裂。

因此,如果预先制定好应急处置预案,当前缘坡体出现大量裂缝时,及时 做好滑坡下方危险区的人员撤离,可避免响应失误导致的应急风险。

5.3.施工风险

通过采访目击者和实地勘查发现:①渣土场没有按设计要求在场外坡顶修砌截洪沟,致使地表水直接汇流进入渣土场;②在渣土堆填过程中,没有对含水量高的泥浆进行固化处理,或者与干土混合碾压填埋,而是直接排入渣土场;③渣土场坑底为采石场形成的凹陷坑,坑内积水8 × 104~9 × 104m3,堆土施工前没有将积水排干;④超速超载堆填,两年内该渣土场已堆渣达5.83 × 106m3,超出了原设计的4 × 106m3库容量,堆填速度过快。

现场5个原位静力触探试验结果显示,深圳光明新区渣土场大部分堆填物质压实度为40 %~80 %,存在含水率40 %~48 %的黑色淤泥质土夹层。如果能很好地控制堆渣进度,并进行合理的碾压,使密实度达到设计要求的95 %,那么土体的含水率将会明显降低。

图26.假定排水工况下渣土场滑坡安全系数FOS对比曲线。

环剪试验表明,堆填体土样饱和剪切强度约为75 kPa, 干燥剪切强度约为150 kPa,前者几乎比后者低了50 %(图21)。说明如果能控制施工速度,渣土的含水率明显降低,其剪切强度也会明显提高,同时,能量线的视摩擦角也将明显提高,形成高速远程滑动的可能性降低,成灾范围会明显缩小。

因此,超容量超速度堆填加载,渣土固结历时短、固结度差,含水率将会增加,导致坡体安全系数明显降低,带来施工风险。

5.4.合同风险

调查表明,负责渣土场建设工程的A公司不具备相关资质,违法借用B公司的资质投标。根据当地管理机构的要求,渣土场建设涉及土建工程、土方工程和场地修复复绿等需要资质管理的分项工程,必须委托有专业资质的专业承包施工企业负责。但A公司不具备相应资质,在得到渣土场实际运营权后自行组织建设、生产,属无资质施工。

有关技术服务机构没有依法履行合同职责。C设计公司2015年9月与A公司签订设计合同后,实际上没有进行设计,而是在对方提供的图纸上盖章,并将出图时间提前到2013年12月,属于违法出借资质,出具虚假设计文件。D监理公司与A公司签订两份渣土场项目监理合同,但在渣土场项目建设、运行的整个过程中,没有安排人员对工程质量进行监理。

因此,由于合同的违法签订,不具备资格的人员进行了渣土场建设的工程管理、设计、施工、监理等,成为合同风险。

5.5.选址风险

2012年5月,深圳市发布了《深圳市余泥渣土受纳场专项规划》(2011—2020),该渣土场也被列入规划中。但在渣土场以北有两个新建的工业园区。前缘T0级平台距离最近厂房约154 m,距离德吉工业园区厂房约300 m,距离临时建筑物约60 m。由于缺乏有效的避让缓冲地带,导致了选址风险。

上述分析表明,深圳渣土场滑坡在设计、应急、施工,以及合同和规划5个方面存在明显的风险问题。从技术上看,这些风险是可预见的,但是,由于非技术原因,往往未被预见到,因此,在城镇化建设中需要加强岩土工程的技术和非技术风险的管控。

6.结论

本文采用多级建模方法研究了深圳“12·20”渣土场滑坡在5个堆填阶段期间坡体结构的变化特征,采用非稳定流理论模拟了地下水渗流场演化特征。分析表明,渣土场可以划分为具有低含水率的前缘边坡和具有高含水率(包括底部积水)的后缘渣土堆填体两个亚区。这种结构带来了两种效应:地表水入渗和固结渗流,这两种效应的叠加导致坡体稳定性降低,引发前缘的液化失稳,最终导致整体滑动。通过静力触探、大型三轴和环剪试验获得了滑坡的土动力学参数,分析了高速远程滑坡的成灾过程,模拟结果显示,滑体运动的最大速度约为29.8 m·s-1,最大堆积厚度约为23 m,运动距离约为610 m,滑坡主体滑动时间约为130 s,视摩擦角为6°。最后,结合全球近期发生的多起渣土场滑坡灾难和城镇化岩土工程风险控制中出现的问题,讨论了如何避免灾难性事故。

致谢

笔者在研究工作期间,得到了王思敬院士、陈祖煜院士、何满潮院士、陈云敏院士、汪民教授、关凤峻教授、岳中琦教授、王功辉博士和江耀博士的帮助和指导,特此感谢。

Compliance with ethics guidelines

Yueping Yin, Bin Li, Wenpei Wang, Liangtong Zhan, Qiang Xue, Yang Gao, Nan Zhang, Hongqi Chen, Tiankui Liu, and Aiguo Li declare that they have no conflict of interest or fi nancial confl icts to disclose.

[1] Reddy KR, Basha BM.Slope stability of waste dumps and landfills: state-ofthe-art and future challenges.In: Proceedings of Indian Geotechnical Conference; 2014 Dec 18-21; Kakinada, India; 2014.p.2311-37.

[2] Merry SM, Kavazanjian Jr E, Fritz WU.Reconnaissance of the July 10, 2000, Payatas landfi ll failure.J Perform Constr Facil 2005;19(2):100-7.

[3] Jafari NH, Stark TD, Merry S.The July 10 2000 Payatas landfill slope failure.Int J Geoeng Case Hist 2013;2(3):208-28.

[4] Lavigne F, Wassmer P, Gomez C, Davies TA, Hadmoko DS, Yan T, et al.The 21 February 2005, catastrophic waste ava lanche at Leuwigajah dumpsite, Bandung, Indonesia.Geoenvironmental Disasters 2014;1(1):10.

[5] Koerner RM, Soong TY.Stability assessment of ten large landfill f ailures.In: Zornberg JG, Christpher BR, editors Advances in Transportation and Geoenvironmental Systems Using Geosynthetics: Proceedings of Sessions of Geo-Denver 2000; 2000 Aug 5-8; Denver, Colorado.Reston: American Society of Civil Engineers; 2000.p.1-38.

[6] Koerner RM, Soong TY.Leachate in landfills: the stability issues.Geotext Geomembranes 2000;18(5):293-309.

[7] Stark TD, Edi HT, Evans WD, Sherry PE.Municipal solid waste slope failure.II: stability analyses.J Geotech Geoenviron Eng 2000;126(5):408-19.

[8] Schroeder PR, Dozier TS, Zappi PA, McEnroe BM, Sjostrom JW, Peyton RL.The hydrologic evaluation of landfill performance (HELP) model: engineering documentation for version 3.Washington DC: US Environmental Protection Agency Offi ce of Research and Development; 1994.

[9] Reddy KR, Hettiarachchi H, Parakalla N, Gangathulasi J, Bogner J, Lagier T.Hydraulic conductivity of MSW in landfi lls.J Environ Eng 2009;135(8):677-83.

[10] Bauer J, Koelsch F, Borgatto AVA.Stability analysis according to different shear s trength concepts exemplified by two case studies.In: Proceedings of APLAS Sapporo 2008―the 5th Asian-Pacific Landfill Symposium; 2008 Oct 22-24; Sapporo, Japan; 2008.

[11] Blight G.Slope failures in municipal solid waste dumps and landfills: a review.Waste Manag Res 2008;26(5):448-63.

[12] GEO-SLOPE International Ltd.Seepage modeling with SEEP/W 2007 version: an engineering methodology.3rd ed.Calgary: GEO-SLOPE International Ltd; 2008.

[13] Chen YJ.Types and addition of pore pressure.Chin J Geotech Eng 2012;34(5): 954-6.Chinese.

[14] L i GX.Static pore water pressure and excess pore water pressure-a discussion with Mr.Chen Yujiong.Chin J Geotech Eng 2012;34(5):957-60.Chinese.

[15] Hungr O, McDougall S.Two numerical models for landslide dynamic analysis.Comput Geosci 2009;35(5):978-92.

[16] Sassa K, He B, Dang K, Nagai O, Takara K.Plenary: progress in landslide dynamics.In: Sassa K, Canuti P,Yin YP, editors Landslide science for a safer geoenvironment.Switzerland: Springer International Publishing; 2014.p.37-67.

[17] Yin YP, Cheng YL, Liang JT, Wang WP.Heavy-rainfall-induced catastrophic rockslide-debris flow at Sanxicun, Dujiangyan, after the Wenchuan Ms 8.0 earthquake.Landslides 2016;13(1):9-23.

[18] Sassa K, Fukuoka H, Wang GH, Ishikawa N.Undrained dynamic loading ring-shear apparatus and its application to landslide dynamics.Landslides 2004;1(1):7-19.

[19] Sassa K, He B, Miyagi T, Strasser M, Konagai K, Ostric M, et al.A hypothesis of the Senoumi submarine megaslide in Suruga Bay in Japan-based on the undrained dynamic-loading ring shear tests and computer simulation.Landslides 2012;9(4):439-55.

[20] Skempton AW.Residual strength of clays in landslides, folded strata and the laboratory.Géotechnique 1985;35(1):3-18.

[21] Kuenza K, Towhata I, Orense RP, Wassan TH.Undrained torsional shear tests on gravelly soils.Landslides 2004;1(3):185-94.

[22] Ishihara K.Liquefaction and flow failure during earthquake.Géotechnique 1993;43(3):351-451.

[23] Sladen JA, D’Hollander RD, Krahn J.The liquefaction of sands, a collapse surface approach.Can Geotech J 1985;22(4):564-78.

[24] Vaid YP, Chung EKF, Kuerbis RH.Stress path and steady state.Can Geotech J 1990;27(1):1-7.

[25] Castro G, Poulos SJ.Factors affecting liquefaction and cyclic mobility.J Geotech Geoenvi ron 1977;103(6):501-16.

[26] Poulos SJ.The steady state of deformation.J Geotech Geoenviron 1981;107(5): 553-62.

[27] Baynes FJ.Sources of geotechnical risk.Q J Eng Geol Hydroge 2010;43(3): 321-31.

[28] McMahon BK.Geotechnical design in the face of uncertainty: E.H.Davis memorial lect ure.Sydney: Australian Geomechanics Society; 1985.

[29] Clayton CRI.Managing geotechnical risk: improving productivity in UK building and co nstruction.London: Thomas Telford Ltd.; 2001.

[30] Kocasoy G, Curi K.The Ümraniye-Hekimbasi open dump accident.Waste Manag Res 1995;13(4):305-14.

[31] Kölsch F, Ziehmann G.Landfill stability-risks and challenges.Waste Management World 2004 May-Jun:55-60.

[32] Blight G.A flow failure in a municipal solid waste landfill―the failure at Bulbul, South Africa.In: Jardine RJ, Potts DM, Higgins KG, editors Proceedings of Advances in Geotechnical Engineering―The Skempton Conference.London: Thomas Telford Ltd.; 2004.p.777-88.

[33] Hendron DM, Fernandez G, Prommer PJ, Giroud JP, Orozco LF.Investigation of the cause of the 27 September 1997 slope failure at the Doña Jua na landfill.In: Proceedings of Sardinia 1999, the 7th International Waste Management and Landfi ll Symposium; 1999 Oct 4-8; Cagliari, Italy; 1999.p.545-54.

[34] Eid HT, Stark TD, Evans WD, Sherry PE.Municipal solid waste slope failure.I: waste and foundation soil properties.J Geotech Geoenviron Eng 2000;126(5):397-407.

[35] Huvaj-Sarihan N, Stark TD.Back-analyses of landfill slope failures.In: Proceedings of the 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering; 2008 Aug 11-16; Arlington, VA, USA; 2008.Paper No.2.34.

* Corresponding author.

E-mail address: libin1102@163.com

2095-8099/© 2016 THE AUTHORS.Published by Elsevier LTD on behalf of Chinese Academy of Engineering and Higher Education Press Limited Company.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

英文原文: Engineering 2016, 2(2): 230-249

Yueping Yin, Bin Li, Wenpei Wang, Liangtong Zhan, Qiang Xue, Yang Gao, Nan Zhang, Hongqi Chen, Tiankui Liu, Aiguo Li.Mechanism of the

December 2015 Catastrophic Landslide at the Shenzhen Landfi ll and Controlling Geotechnical Risks of Urbanization.Engineering, http://dx.doi.org/10.1016/ J.ENG.2016.02.005

渣土场滑坡

安全系数

岩土工程风险