都汶公路沿线崩塌滑坡灾害分布规律分析

2016-04-22胡云华应国伟

胡云华,李 胜,应国伟

(四川省第三测绘工程院,成都 610500)

都汶公路沿线崩塌滑坡灾害分布规律分析

胡云华,李 胜,应国伟

(四川省第三测绘工程院,成都 610500)

摘要:2014年是汶川地震后的第6年,开展都汶公路沿线地质灾害调查,可以为地质灾害防治和合理建设规划提供参考数据。本研究利用外业调查,结合2014年地面分辨率0.5m的Pleiades卫星遥感影像解译,调查都汶公路沿线的崩塌滑坡地质灾害和承灾体数量及其空间分布,研究都汶公路沿线崩塌滑坡灾害的空间分布规律。结果表明,都汶公路沿线依然有大量崩塌滑坡发育,尤其是5·12汶川地震震中的牛圈沟附近、红椿沟上游物源区、华溪沟沟口等地区,地质灾害密集。从空间分布上看都汶公路沿线的崩塌滑坡灾害与地貌、5·12地震裂度、岩性、距离断裂带的距离、距离水系的距离、年降雨量都有一定的相关关系。

关键词:都汶公路;地质灾害;分布规律;汶川

都汶公路(包括国道317线和213线的共用段)和都汶高速公路,是都江堰到汶川的快速通道,是连接成都至阿坝州生命线的核心地段[1~2]。“5·12”地震后,随着都汶公路的抢通和都汶高速公路的修建完成,公路沿线的地质灾害调查成为地质灾害监测和防治的重要基础工作。崔鹏[3~4]等人的研究结果表明,震后都汶公路沿线次生地质灾害将进入10~20年的活跃期,特别是震后的5年之内会非常严重。崩塌滑坡产生的大量松散物质堆积在坡面和沟道内,在强降雨激发作用下,极易形成群发性泥石流灾害,短短几年时间,都汶公路沿线地区连续遭受了2010年“8·14”映秀特大山洪泥石流,2011年“7·03”罗圈湾特大山洪泥石流和2010年“7·10”特大山洪泥石流等自然灾害。2014年是汶川地震后的第6年,开展都汶公路沿线地震次生地质灾害调查,不仅可以为地质灾害防治提供基本数据,也可总结研究区地质灾害发育规律,为合理建设规划和行车避险提供参考数据。

都汶公路沿线地区地质条件复杂,很多地区交通条件差,环境恶劣,人员无法直接到达,采用传统的地质灾害调查方法很难较全面的获得地质灾害数据,遥感技术能高效快捷地获取地表地质灾害信息,已经成为地质灾害调查较为常用的技术手段。苏凤环[5]等曾利用遥感技术手段获取了2008年汶川地震后都汶公路漩口-汶川路段地质灾害分布信息。庄建琦[6]等曾利用遥感影像解译和野外调查数据,探讨了2008年都汶公路沿线地震崩塌滑坡分布规律,并利用主成分分析,确定了影响地震崩塌滑坡的关键影响因子。黄庭[7]等曾以北川县为研究区,利用多源、多时相卫星数据判读地震地质灾害。彭瑛[8]等利用多源遥感数据获取了汶川地震震中10个极重次生地质灾害数据。虽然遥感技术在调查地质灾害时,具有无可比拟的优越性,但对于一些潜在的地质灾害隐患点,实地验证和调查工作必不可少。

图1 研究区地理位置图

本研究利用野外调查,结合2014年研究区地面分辨率0.5m的Pleiades卫星遥感影像解译,调查都汶公路沿线的地质灾害及承灾体,研究都汶公路沿线崩塌滑坡地质灾害空间分布规律。

1 研究区概况

以都汶公路和都汶高速公路为主要研究对象,都汶公路全长约86km,都汶高速公路全长82km,两条公路基本沿岷江修建,流域是常用于自然管理与规划的水文单位,也是泥石流监测的基本单元,为了便于泥石流地质灾害的研究,本研究基于GIS的水文分析,按照地形分水岭划分研究区边界范围。划定的研究区面积约935 km2,涵盖了七盘沟、红椿沟、南沟等重点监测泥石流沟的完整流域范围,地理坐标:东经103°14′~103°45′,北纬30°54′~31°36′。

研究区处于龙门山系和邛崃山系之间,为高山峡谷地区,有三条主要大断裂带(统称龙门山断裂带)呈北东—南西方向斜穿都汶公路,分别是灌县-江油断裂(也称前山断裂)、映秀-北川断裂(也称中央断裂)和茂汶断裂(也称后山断裂),影响的宽度约为30km。在水平分布上看,可分为两个明显不同的自然气候区,大致以银杏乡苏坡店为界,都汶公路南部经过的漩口镇、映秀镇和紫坪铺镇,年降雨量达1 200mm左右。银杏以上地段的绵池、威州镇河谷地带属于暖温带大陆性半干旱季风气候区,气候干燥,降水量少而稳定,年降水量约500mm左右,季节分配不均,干雨季分明。

2 数据与方法

2.1遥感正摄影像

购买都汶公路沿线地区雨季后Pleiades卫星遥感影像12景,影像获取时间12月7日,包括2m分辨率的多光谱影像和0.5m分辨率全色波段影像,影像为UTM坐标系,WGS84椭球体参照。利用研究区已有像控点、1∶10 000地形图和1∶1万DOM、DEM数据读取纠正卫星影像所需的控制点,采用卫星通用成像模型,再加入DEM数据对全色高分卫星遥感影像进行整景数字微分纠正,经接边处理,制作全色波段数字正射影像;以纠正好的全色影像为基础,对合成多光谱卫星影像进行配准、纠正,制作4波段合成多光谱数字正射影像、信息文件及元数据;将卫星全色影像与多光谱影像进行融合、增强处理、镶嵌、裁切,制作1∶1万分幅融合正射影像。

2.2基础地理信息数据

收集到覆盖研究区范围内的1∶50 000 DLG、DEM数据,各8幅,现势性为2011年。该数据为2 000 国家大地坐标系,6度分带,1985国家高程基准,该数据主要作为1∶10 000基础数据的补充,用于辅助研究区内地质灾害承灾体的解译。

2.3地质灾害隐患点数据

收集到四川省地质环境监测总站汶川县2014年地质灾害隐患点数据,该数据包含了汶川县全县范围内的1 090个地质灾害隐患点,每个隐患点有名称、位置、规模、威胁人数、威胁财产等信息,该数据主要用于辅助解译地质灾害点,勾画地质灾害点的边界范围。

图2 地质灾害遥感解译成果

2.4地质灾害隐患点外业核查

由于收集的环境监测站地质灾害隐患点数据为地方上报,存在一定误差,需要对隐患点位置及属性信息进行核实。当隐患点满足以下任何一项条件,则筛选出来进行外业核查:①规模为大型、特大型的地质灾害点;②威胁人数达到100人以上的地质灾害点;③威胁人民及国家财产达到500万以上的地质灾害点。借助于四川省第三测绘工程院野外调查队完成灾害点的核实工作,通过外业核查,对研究区范围区筛选出来的所有地质灾害点均进行了外业位置核实并采集实景照片。将所有筛选出来的地质灾害隐患点外业真实位置标注在影像上,并存储在相应的矢量数据(shapefile)中。

2.5地质灾害点遥感解译

根据崩塌、滑坡和泥石流地质灾害的图像特征结合野外调查建立遥感解译标志,以经过外业核查后的地质灾害隐患点成果为参考,对都汶公路沿线高分辨率遥感影像能够识别出来的主要地质灾害点类型和范围进行人工目视解译。解译时,崩塌和滑坡地质灾害根据影像勾画出灾害边界范围,泥石流灾害标注泥石流沟口和堆积扇边界范围,再根据DEM地形分析提取出泥石流沟流域边界,并对解译的地质灾害边界标注类型信息,有名称的还需要添加名称。遥感解译时,主要遵循如下原则:

1)对于外业核查后的地质灾害隐患点,只对遥感影像可视的隐患点进行解译。

2)面积大于200m2的可视地质灾害点都需要进行解译。

3)圈画边界范围时,应尽量还原边界细节,保证边界的平滑,避免出现转折较大的凸角。

4

)所有地质灾害点和承灾体在判断其类型和边界时,应做到有理有据,判定理由充分。

5)对监测区内所有地灾点应进行严格的筛选检查,避免漏查错查。

2.6承灾体遥感解译

公路沿线地质灾害威胁区主要包括:崩塌滑坡灾害下方可能掩埋的区域;泥石流沟沟内物源区和输移区内可能受掩埋的区域;泥石流沟沟口冲积扇可能淹没或掩埋的区域。本研究提取的承灾体主要包括地质灾害威胁区域内的城镇、乡村聚落、学校、医院、桥梁、隧道口、公路、河流、城镇、乡村聚落面等,根据其采集特征,将承灾体划分为点、线、面三种类型。

表1 承灾体分布及威胁来源

3 结果分析

3.1地质灾害和承灾体野外核查和遥感解译统计

通过野外核查,本研究总共验证了131个地质灾害隐患点,利用高分遥感数据解译,共提取出研究区公路两侧崩塌滑坡点458个,沟道型泥石流67处,坡面型泥石流78个,泥石流沟内崩塌滑坡灾害点4 251处,公路两侧崩塌滑坡体面积14.99km2,沟道泥石流流域面积666.19km2,坡面型泥石流面积17.97km2。受直接威胁的等外公路51处,累积长度27.805km。受直接威胁的都汶高速公路17处,累积长度3.213km。受直接威胁的都汶公路64处,累积长度9.586km。可能造成岷江干流形成堰塞湖的地质灾害点32处,累积威胁的河流长度6.875km。可能受直接威胁的桥梁13座,隧道口13处。分布在泥石流沟沟口或崩塌滑坡体下方的独立房屋1 175处,直接威胁乡村或者聚落面积1.06km2。

表2 各高程带内地质灾害点数目与密度

3.2崩塌滑坡灾害空间分布规律分析

3.2.1崩塌滑坡灾害密度分布统计分析(图3)

利用遥感解译和野外核查确定的4 840处崩塌滑坡点,在Arcgis软件的支持下,使用核密度算法(Kernel),以1km为搜索半径,在不考虑崩塌和滑坡规模的情况下,生成都汶公路沿线地区崩塌滑坡分布密度等值线图,根据等值线图,将整个研究区划分为强发育区、较强发育区、中等发育区和弱发育区。密度大于20个/km2为强发育区,面积约16.95km2,主要分布于5·12汶川地震震中的牛圈沟附近、红椿沟物源区、华溪沟沟口、其他地区有零星分布。密度在10~20个/km2为较强发育区,面积约104.81km2,主要分布于震中牛圈沟周边、野牛沟物源区、银杏坪沟物源区、核桃坪沟、福堂坝沟物源区、桃关沟物源区、彻底关沟物源区,其他地区也有零星分布。密度在1~10个/km2为中等发育区,面积约607.12km2,主要分布于都汶高速公路映秀镇映秀隧道入口至汶川县城两侧地区。密度小于1个/km2为弱发育区,面积约197.32km2,主要分布于都汶公路都江堰至映秀镇两侧的地区。

图3 都汶公路沿线崩塌滑坡发育强度分区图

3.2.2崩塌滑坡灾害与海拔高度的关系分析(图4)

图4 灾害点分布与海拔高程的关系

受地形地貌的控制,区内地质灾害的分布在垂直高程上具有明显不均性,利用研究区1∶5万DEM数据,将高程划分为<1 000m、1 000~2 000m、2 000~3 000m、3 000~4 000m以及4 000m以上5个区间,得到高程分布图。将地质灾害点与海拔高度分级图进行叠加分析,结果可得,都汶公路沿线地质灾害多发育于高程2 000~3 000m 之间,共发育有2 254个地质灾害点,占所调查地质灾害点总数的46.57%,此区域地质灾害点密度也最高,平均每平方公里发育6.43个地质灾害点,其次为1 000~2 000m 之间,共发育有1 952个地质灾害点,占所调查地质灾害点总数的40.33%。

3.2.3崩塌滑坡灾害与坡度坡向坡型的关系分析(图5)

图5 灾害分布与坡度坡向的关系

都汶公路的主要路段处于龙门山系和邛崃山系之间,为高山峡谷地区,从整体地势来看西北高东南低,呈倾斜状,高山、中高山、中山、低山和河谷均有分布,山高谷深,地貌反差强烈,地貌变化复杂。根据斜坡坡度特征和地质灾害发育情况,将地形坡度分为 0~5°、5°~10°、10°~15°、15°~20°、20°~25°、25°~30°、30°~35°、35°~40°、45°~50°、55°~60°、60°~65°、65°~70°、70° ~75°十三个区间,得到不同的坡度分区图。将地质灾害点与坡度分级图进行叠加分析,分别统计不同坡度范围内地质灾害点数目和规模。从统计结果可知,都汶公路沿线的地质灾害,随中心点坡度的变化整体呈正态分布,中心点坡度45°地质灾害点最多,中心点坡度10°和大于75°的地灾点数目最少。同时,滑动方向沿东南方向和南向的地质灾害点最多。分布于直线型和凸型坡的地质灾害点占总灾害数的46.43%,分布于凹型和阶梯型坡面的地质灾害点占总灾害数的53.57%。

3.2.4崩塌滑坡灾害与5.12地震裂度的关系分析(图6)

图6 灾害分布与地震裂度的关系

根据5.12地震等烈度图,将都汶公路沿线划分为8、9、10、11级四个级别等裂度区,将地质灾害点与地震裂度区图进行叠加分析,分别统计不同地震裂度带内地质灾害点的数量和规模。根据统计结果,都汶公路沿线地区的崩塌滑坡主要发生在5.12地震11级裂度区,约占统计滑坡(含崩塌)总数的53.02%,其次为9级裂度区和10级裂度区,分别占统计崩塌滑坡总数的21.55%和17.40%。

表3 不同地震裂度带内地质灾害点的数目和密度

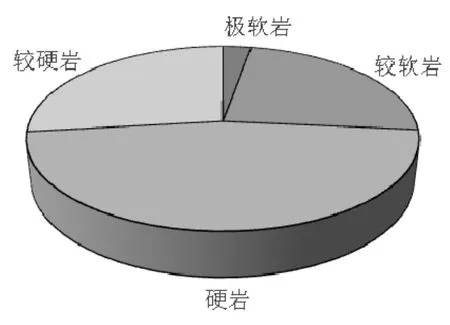

3.2.5崩塌滑坡灾害与岩性的关系分析(图7)

图7 灾害分布与岩性的关系

地质灾害的发生和地表岩性有较大的相关关系,一般而言,硬质基岩山区较软质基岩山区更容易发生地质灾害,利用监测区地质图,按照岩石软硬程度进行工程岩组分类,分为坚硬岩组、较坚硬岩组、较软岩组、软弱岩组四类,分别统计不同岩组内地质灾害点的数量和规模。根据统计,都汶公路沿线的崩塌滑坡地质灾害,主要发生在硬岩区,占统计地质灾害数量的46.74%,其次为较硬岩和较软岩区,极软岩区地质灾害发育最少。

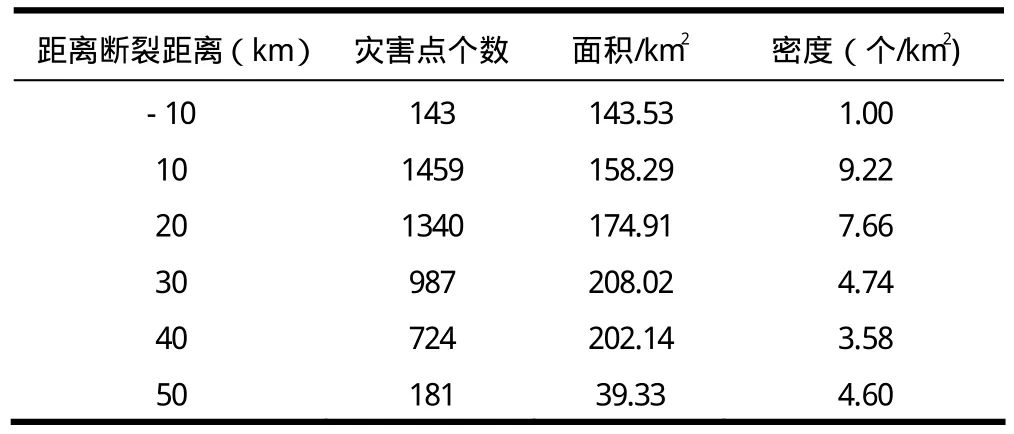

3.2.6崩塌滑坡灾害与断裂带距离的关系分析(图8)

图8 灾害分布与断裂带距离的关系

5.12地震发生于汶川-映秀断裂带,距离断裂带的距离也成为地质灾害发育的重要原因之一,按照断层影响距离进行缓冲分析,将断裂构造影响距距离按-10~0km、0~10km、10~20km、20~30km、30~40km、40~50km以及大于50km划分为七级,将地质灾害点与断裂带缓冲区图进行叠加分析,分别统计不同断裂带缓冲内地质灾害点的数量和规模。根据统计可得,都汶公路沿线的地质灾害发育,表现出明显的上下盘效应,总体表现为上盘滑坡面积和发生密度明显大于下盘,汶川-映秀断裂带上盘,共发育有4 693个地质灾害点,占调查的地质灾害点总数的96.96%。上盘随着距离断层的距离增加,地质灾害数量和密度随之减少。

表4 不同断裂带距离内的灾害点数量和密度

图9 灾害分布与水系距离的关系

3.2.7 崩塌滑坡灾害与水系关系分析(图9)

从全要素地形图中提取出地表水系数据,根据河流侵蚀切割影响的距离,按 0~500m、500~1 000m、1 000~1 500m、1 500~2 000m以及大于2 000m 划分五级,得到水系距离图。将地质灾害点与水系距离图进行叠加分析,分别统计不同水系缓冲内地质灾害点的数量和规模。根据统计,都汶公路沿线的崩塌滑坡地质灾害,主要集中于距离主要水系大于2 000m的地区,距离水系0~2 000m的范围内,地质灾害基本均匀分布,由于河流基岩相对稳定,都汶公路沿线地质灾害未体现出沿河集中分布的特点。

表5 不同水系距离内的灾害点数量和密度

表6 不同年降雨量区内的灾害点数量和密度

3.2.8崩塌滑坡灾害与降雨关系分析(图10)

都汶公路沿线垂直气候差异明显,大致以1 600m为界,1 600m以下是岷江干热旱河谷气候,1 600m以上属季风气候区,降雨是引发地质灾害的重要诱因,利用空间插值方法获得都汶公路沿线多年平均降雨量空间分布图。将地质灾害点与降雨分级图进行叠加分析,分别统计不同降雨范围内地质灾害点的数量和规模。根据调查结果可得,都汶公路沿线的崩塌滑坡地质灾害,主要集中于年降雨量900~1 100mm的地区,占统计地质灾害点总量的91.24%,年降雨量大于1 300mm和小于800mm的地区,地质灾害数量和密度都较低。

图10 灾害分布与年降雨量的关系

4 结论与建议

2014年是汶川地震后的第6年,都汶公路沿线依然有大量崩塌滑坡发育,尤其是5·12汶川地震震中的牛圈沟附近、红椿沟物源区、华溪沟沟口等地区,地质灾害密集。从空间分布上看都汶公路沿线的地质灾害与海拔高程、坡度坡向坡型、5·12地震裂度、岩性、距离汶川-映秀断裂带的距离、距离水系的距离、年降雨量都表现出一定的相关关系。

都汶高速公路沿线受地质灾害威胁的地区主要为泥石流沟沟口地区,暴雨天气,容易形成泥石流,造成道路损毁,其次为崩塌滑坡下方,容易形成飞石或岩崩,对来往的行车造成威胁。经过多年的治理工作,都汶高速公路沿线主要的泥石流沟都已经布设的治理工程,发生较大规模泥石流灾害的可能性较小,但行车还是应该注意安全,夏季暴雨期行车经过此路段应减速慢行,注意观察,不要在此路段停车,交管部门也应加强巡查,并定期开展安全检查。

都汶公路沿线受地质灾害威胁的地区较多,由于大部分公路沿河谷修筑,两岸崩塌滑坡、泥石流灾害众多,又难以完全防治,很容易造成道路中断,对来往行车也造成了较大威胁,应尽量避免暴雨天气在都汶公路行车,以防突发的崩塌滑坡及泥石流险情,平时也应注意防范公路两岸的飞石。

岷江都汶公路段,由于跨越了断裂带,现代地质作用非常活跃,特别是牛圈沟、红椿沟、七盘沟等几个大型泥石流沟沟口或滑坡体下方,发生泥石流灾害或崩塌滑坡灾害后,容易造成堵江事故,形成堰塞湖。都汶公路沿线地区相对人口较为密集,有部分城镇或居民点分布,一旦形成堰塞湖灾害,容易引发人民生命财产损失,应加强对隐患点的排查和治理,发生灾害后积极组织人员疏散,尽量减少灾害损失。

参考文献:

[1]崔鹏,韦方强,陈晓清,等.汶川地震次生山地灾害及其减灾对策[J].中国科学院院刊,2008,23(4): 317~323.

[2]董秀军,黄润秋.三维激光扫描测量在汶川地震后都汶公路快速抢通中的应用[J].工程地质学报,2008,16(6): 774~779.

[3]崔鹏,韦方强,何思明,等.5·12汶川地震诱发的山地灾害及减灾措施[J].山地学报,2008,26(3): 280~282.

[4]裴来政,刘应辉,庄建琦.都汶公路地震次生地质灾害活动特征与减灾对策[J].公路,2010,8: 83~89.

[5]苏凤环,崔鹏,韩用顺,等.基于遥感技术的都汶公路地震次生山地灾害分布规律分析[J].地质科技情报,2009,28(2): 29~32.

[6]庄建琦,崔鹏,葛永刚,等.5·12汶川地震崩塌滑坡分布特征及影响因子评价—以都江堰至汶川公路沿线为例[J].地质科技情报,2009,28(2): 16~22.

[7]黄庭,谷延群,周曼蒂,等.基于遥感和GIS技术的北川县地震次生地质灾害分布特征[J].遥感学报,2009,13(1): 177~182.

[8]彭瑛,刘文婷,张志,等.基于遥感调查的汶川地震极重灾区次生地质灾害分布特征[J].长江流域资源与环境,2010,19(1): 107~112.

On Inducing Factors of Mountain Hazards along the Dujiangyan-Wenchuan Highway

HU Yun-hua LI Sheng YING Guo-wei

(Sichuan Third Surveying and Mapping Engineering Institute,Chengdu 610500)

Abstract:Geohazards investigation in 2014 provided basic data for the prevention and cure of geohazards.This study deals with mountain hazards such as landslide and collapse along the Dujiangyan-Wenchuan Highway based on field investigation and remote sensing data.The results show that large numbers of mountain hazards are distributed over the Niujuan Gully as the center of the Wechuan Earthquake,the upper reaches of the Hongchun Gully and the gate of Huaxi Gully and that distribution of the mountain hazards is related to landform,seismic intensity,lithology,fault,drainage system and precipitation.

Key words:Wenchuan Earthquake; Dujiangyan-Wenchuan Highway; mountain hazards; remote sensing

作者简介:胡云华(1988-),男,四川自贡人,硕士,助理工程师,主要从事地理信息系统、测绘等研究

基金项目:四川测绘地理信息局支撑课题(编号:J2014ZC12);2014 年度地理空间信息工程国家测绘地理信息局重点实验室开放研究基金(编号:201419);四川省地理国情监测工程技术研究中心开放基金课题(编号:GC201507)

收稿日期:2015-10-28

DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2016.01.028

中图分类号:P642.22

文献标识码:A

文章编号:1006-0995(2016)01-0126-06