花状构造与成藏成矿的聚集关系

2016-04-22罗丽萍刘应冬

张 迥,罗丽萍,刘应冬

(中国地质科学院矿产综合利用研究所,成都 610041)

花状构造与成藏成矿的聚集关系

张 迥,罗丽萍,刘应冬

(中国地质科学院矿产综合利用研究所,成都 610041)

摘要:花状构造(Flower Structure)是走滑-拉分盆地的一种特有构造,因在剖面上呈近直立的基底扭断裂自下向上成花状撒开而得名。花状构造分为正花状构造、负花状构造和复合型花状构造,并总结了花状构造的鉴别标志。通过对花状构造的动力学机制、控制因素和成藏成矿的聚集关系,指出在盆地和造山带中具有巨大的勘探潜力和广阔的勘探前景,为油气和固体矿产勘探提供新的思路。

76

走滑构造作为全球重要的构造类型之一,它的形成、发展与演化决定了区域构造样式,同时控制了走滑带内沉积盆地的几何形态、沉积相变和构造演化,在一定程度上决定了油气、煤和某些金属矿床的聚集与分布。花状构造(Flower Structure)作为走滑断裂的重要鉴别标志之一,往往紧邻生油凹陷,并且经断裂与烃源岩和矿液相通,是良好的油气圈闭构造和矿产聚集的理想场所。

1 花状构造类型及特征

1.1花状构造类型

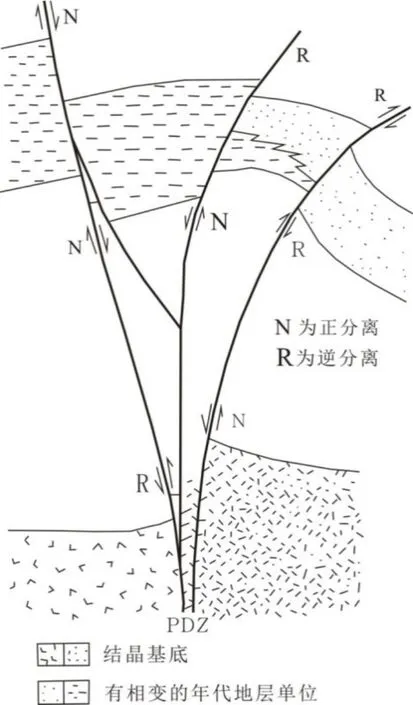

花状构造是走滑盆地内部一种特有的构造现象,是走滑断层活动的结果,剖面上表现为一条陡立的主断裂和自下而上呈花状散开的次级断裂组合(图1)。其基本结构要素有两个[3],一是下部或中央的高角度走滑断层或断裂带,二是上部或两侧的呈背冲形式的逆冲-褶皱变形带或是呈向下收敛的正断层及相伴的开阔褶皱。根据花状构造的结构和力学性质可分为正花状构造、负花状构造和复合型花状构造。

图1 一个理想走滑断层的主要剖面特征

正花状构造也称“棕榈树构造(Palm tree structure)”,是由收敛性走滑断层在压扭性应力状态下形成的。它由一条陡立走滑断层向上分叉撒开,形成由逆断层组成的背冲构造。断层面下陡上缓、凸面向上,被切断的地层多成背形,但不具弯滑褶皱性质。负花状构造也称“郁金香构造(tulipstrueture)”,是由离散性走滑断层派生的、在张扭性应力场中形成的构造。负花状构造多发育于未强烈变形和叠加地区。按组合类型将负花状构造细分为三类,即对称性正断层组合(SNFG)、非对称性正断层组合(ANFG)、复合型正断层组合(CNFG)[4]。

复合型花状构造经历多期断裂复活叠加,兼具正、花状构造组合,如曾母盆地。

1.2花状构造特征

花状构造的地质基础是走滑断裂、走滑-拉分盆地以及扭动构造,而借助于地震勘探资料可迅速确定花状构造样式[5]。

1)平面和剖面特征:与走滑构造基本相似,通常直线延伸,断裂线呈丝带状,走向在一定角度内变化。遥感影像显示良好的线形特征。在组合上,花状构造由于次生断裂的存在,往往导致形成规模较大的断裂带。剖面上表现为主干断裂和分支断裂向上撒开,向下收敛、合并,主断面陡立,断入基底。其中正花状构造和负花状构造在剖面上分别表现为“挤压、逆断、背形”和“拉张、正断、向形”形态。

2)断裂特征:上缓下陡,向深部合并,陡立地插入基底,形成透入式的基底断裂;基底断裂两侧的断裂由于扭应力作用向内弯曲(内凸);断裂带内的断片呈背形或堑背形,浅层幅度大、中深层幅度小;断裂呈直线延伸,并水平错断基底;侧翼同期派生褶皱和断层呈雁行式展布。

3)地震学特征:地震剖面上总的特点是上缓、向下合并、陡立地插入基底,向上分叉、向外撒开[6]。葛双成等[5]总结了花状构造的地震剖面特征:扭断裂带内部强烈的剪切破碎,倾角陡,地层连续性差,从而反射品质差;反射层位不相对应,有时表现为两盘某层厚度的急剧变异;深部断层倾角陡,近直立插入基底;深浅层断层性质变异,即出现上正下逆或下正上逆的深浅不协调现象。通过地球物理方法解译,我国郯庐断裂带发现剖面上由一条走滑主断裂、两条边界断裂和浅层逆冲断裂组成,整体表现为上宽下窄形态,地面宽度约22km,呈典型的正花状构造特征[7],进而确定郯庐断裂带压扭性走滑活动。

4)构造-热年代学特征:热年代学研究是构造研究的重要内容,是确定构造运动时间维这一关键参数的重要方法。我国中、西部中、新生代盆地中多发育正花状构造,东部盆地中以负花状构造为主[8]。花状构造的年代学报道多集中在新生代,可能极易受后期构造-热事件叠加改造,因此构造-热年代学只能作为花状构造形成与演化的辅助证据。

在精细构造研究的基础上,运用构造-热年代学研究往往获得理想效果。阿尔金断裂带利用变形期新生矿物(白云母、绿泥石等)激光微区40Ar-39Ar构造-热年代学研究,发现该断裂带早期阶段(91-89Ma)呈中部层次花状构造,晚期阶段(46Ma)遭受浅部层次花状构造叠加,充分说明区域性走滑作用过程伴随花状构造多阶段性与继承性。南海西南部的曾母盆地的花状构造也具多期转换,中新世发育于为一负花状构造,中新世末受挤压反转为正花状构造[9]。渤海湾盆地经历了牵引背斜形成和背斜脊部断裂-塌落两个发育阶段,呈现新近系的背形负花状构造[10]。青东凹陷经历了古近纪伸展期似负花状构造形成阶段和古近纪末反转期背形构造形成阶段[11]。

2 区域构造背景

花状构造是走滑-拉分盆地内的典型构造,形成环境不仅与沉积盆地和造山带相关,近年发现与火山岩岩性也有重要的联系[12-13]。走滑挤压作用常形成走滑造山带及正花状构造,并在造山带两侧或一侧形成走滑挤压盆地;走滑伸展作用可以形成走滑盆岭构造及负花状构造,并在走滑带附近形成拉分盆地或楔形裂陷[13]。印度板块的楔入及西伯利亚板块的阻滞在中国大陆中形成滑移线场,并在中国东部及中西部广大地区发育走滑造山带与走滑盆地的结合,同时调节中国大陆中、西部的收缩与中国大陆东部的滑逸或蠕散。走滑断层常伴有一定趋向的滑动分量,是产生盆地或山岭的构造格局的基础,因此刘和甫等[13]提出在中西部以发育走滑造山带及走滑-挠曲盆地为主,而在东部以发育走滑盆岭带及拉分盆地为主。

2.1走滑断裂与走滑盆地

花状构造是识别走滑断裂和盆地的标志性构造样式。走滑断层伸展弯曲或分枝常形成拉分盆地,剖面上常表现负花状构造,其断层性质主要为正断层或变换断层,常形成雁列垒一堑结构。我国著名的巨型走滑带-郯庐走滑断裂带,伴生宁芜拉分盆地等,刘和甫等[13]认为这些盆地发育的时代最早为晚侏罗世,郯庐断裂从碰撞带转化为走滑带的时代为J3-Kl(157~97Ma),提出与东太平洋的洋底扩展和西太平洋斜向俯冲时代(160~157Ma)基本一致。夏义平等[14]指出由走滑作用产生的褶皱带的宽度通常较与倾向断裂伴生的褶皱带窄,且褶皱形态较为对称。构成花状构造的最外侧的两个“花瓣”(派生断层)基本限定了褶皱变形的范围,在“花”的内部,地层产状发生强烈而复杂的变化;而在“花”的两侧,地层产状通常不会或很少受到走滑作用的影响。

2.2花状构造与造山带

造山带中广泛发育花状构造。但造山带经历过复杂的构造演化历史,物质的流变及变质-变形物理化学环境具有分层性和不均一性。因此,造山带中花状构造样式识别较为困难。阿尔卑斯、喜马拉雅、科迪勒拉和阿巴拉契亚等巨型造山带,鉴别出花状构造的几何特征;我国的哀牢山、天山、东祁连山、秦岭一大别山、雪峰山等造山带或构造带,都已证实具有地壳尺度的正花状构造组合样式。索书田等[3]总结了造山带内正花状构造,具有不对称性、多层次性等特征,强调变质带及多金属矿化带与正花状结构相匹配;走滑与缩短的位移场联合或叠加的结果,造成复杂的变质和变形图象。

走滑造山带常出现在压缩弯曲或板块斜向聚合地带,由走滑断层的压扭作用形成。正花状构造主要产在走滑造山带或隆起的边界断层内,横剖面的几何形态类似于上冲断层或冲断层,表现为成对的逆断层愈向下变得愈窄,到深部变陡,断层的凸面向上。断层带内侧易形成与主走滑断层带大致垂直的背形构造剖面形态,其构造幅度随深度增大而逐渐减小。小型的背形构造是有利的油气和矿产聚集部位。我国著名的哀牢山走滑造山带、阿尔金走滑造山带内具有典型的正花状构造。

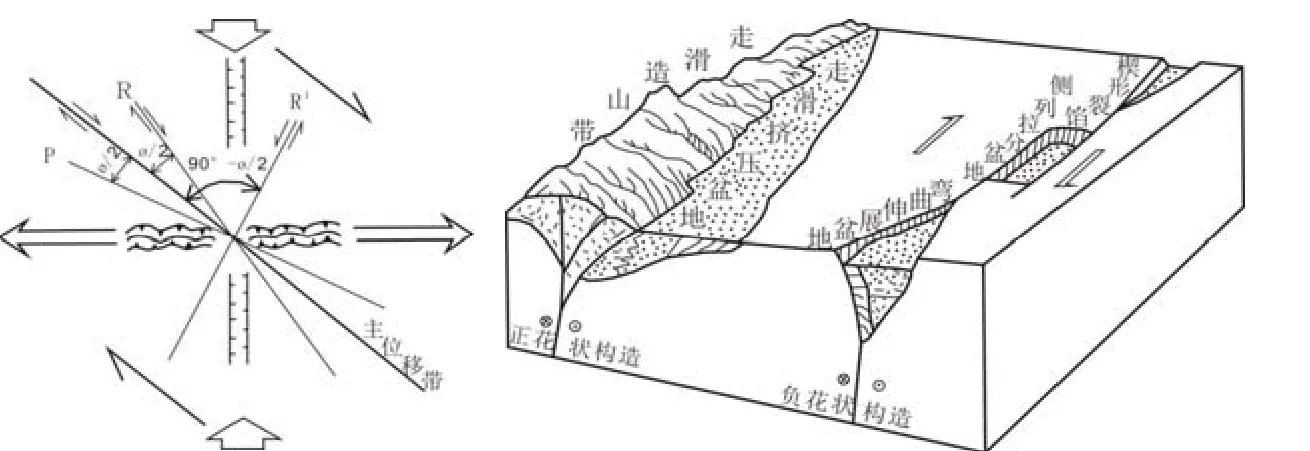

2.3走滑双重构造与花状构造

在局部伸展和收缩区域形成的走滑双重构造内部的次级断层,正花状构造和负花状构造在平面上分别表现为走滑拉张(张扭)和走滑挤压(压扭)的特征(图1)。走滑断层作用往往发生在断裂的弯转、断错(或称阶跃step over)和非连续里德尔破裂等部位发生会聚走滑和离散走滑,形成一组次级的同向叠瓦状走滑断裂,两侧被主走滑断层所围限,同时在断裂的端部则可能形成叠瓦扇构造(图2)。这样的构造在平面上的表现形式称为走滑双重构造,在剖面上则称为花状构造。即花状构造和走滑双重构造是由走滑断层作用形成的同一种构造样式在不同观察方向上的不同表现形式。与正、负花状构造相对应的走滑双重构造分别是收缩双重构造和伸展双重构造(图3、图4)。在叠瓦式走滑断层中,次级同向剪切的持续发育使走滑双重构造呈网结状。将走滑双重构造和花状构造统一起来加以系统分析,有利于全面把握造山带和盆地的构造特征。

图2 花状构造的平面和剖面图(据woodcock等,2003,有改动)

Woodcock et al[15]对英国北西部的断层系统与花状构造进行了总结,提出了正花状构造与伸展走滑双重收缩构造的演化模式。王金荣等[16]通过对柴达木盆地花状构造的综合研究,认为形成主要有三种途径:在走滑挤压断裂带的弯曲会聚区,由于岩层收敛挤压而形成;在两条或两条以上的斜列走滑挤压断裂带之间的重叠离散区,由挤压及非共轴递进变形作用而发展;在沉积盖层中,由于基底断裂的走滑挤压作用而导致的复合型花状构造。

3 花状构造控制因素及力学机制

正花状构造一般发育于扭动后相对上隆处,负花状构造常发育于扭动后相对下陷处。

3.1控制因素

花状构造发育程度主要受4个因素控制[5]:走滑作用期间相邻岩块收敛或发散的程度;走滑量;已变形沉积岩和岩石的物理性质(刚性或柔性);早先存在的构造型式。索书田等[3]认为造山带正花状构造最基本的因素是陆-陆斜向会聚和碰撞的地球动力学背景,可能是陆块运动矢量与其边界斜交,也可能是陆块边界的不平直造成的。

图3 正花状平面和剖面构造样式

图4 负花状平面和剖面构造样式

图5 右旋走滑造山带、盆地及伴生构造的受力方式[13]

3.2动力学机制

拉张性或挤压性“花状”构造与花状构造形成运动学差别在于前者断层是非同时的,而后者是同时的。右旋走滑造山带、盆地及伴生构造的受力方式见图5。

4 花状构造与成藏成矿的关系

4.1花状构造与油气成藏

花状构造一般发育在走滑主断裂的内部,切穿较深处烃源岩的主断裂成为花状构造圈闭的运移通道;加上内部断裂发育,储层孔渗性好,可成为良好的油气圈闭。

我国主要含油气盆地已广泛鉴别出了典型的花状构造。其中,西部与中部地区通常为正花状构造,东部地区则以负花状构造为主。花状构造对油气的控制作用因地应力作用的差异而有所不同,当其为开启性质时,将导致油气泄露,使先成油藏遭受破坏;当其封闭性质时,则成为油气有利的聚集场所。

这一成油理论已在多地具成功实例的报道。候扬善等[17]报道了南马庄油田马2断块花状构造正是造成断块圈闭、断层的遮挡作用而使油气聚集;而且中拐地区花状构造对油气的运聚成藏具有重要的双重控制作用,它既能作为有效的运移通道,又能够起遮挡作用而形成圈闭[18];青东凹陷复合型花状构造[11],在凹陷内表现为构造高带,对油气成藏具有重要的控制作用。上述油气存在的原因,主要由于地层受挤压上隆形成背斜构造,空间上与断裂共同构成了有利于油气运移、储集的圈闭类型,为油气资源的勘探开发提供良好的理论依据[16]。徐怀民等[19]认为准噶尔盆地西北缘花状走滑断层与其伴生断层往往构成次级扭动断块、断弯褶皱和断展褶皱等构造圈闭,成为油气聚集的有利场所;而简单走滑断层则主要起沟通不同层系和深度油源层作用,使油气由源岩进入有利储集体而成藏,与逆断层、不整合面形成立体油气疏导通道。

4.2花状构造与金属矿产

矿产与构造关系较为密切,既是矿液运移的通道,也是金属矿产沉淀的场所。从已搜集到的资料分析,花状构造出现的地方,往往是矿化的产生或矿床的形成。如湖北银洞沟正花状构造对银金矿床控矿作用[20];唐智等[21]总结出冕宁大桥一带地区正花状构造与Au、Cu的矿化或矿床有关;负花状构造易形成Cu、Pb、Zn的矿化或矿床。汪劲草等[22]通过对内蒙古常福龙金矿床研究后认为受正花状节理系控制,矿床由一系列平面上、剖面上呈透镜状、串珠状的小矿体群组成,矿体在横剖面上构成非对称的花状结构。在具正花状构造的造山带或某些段落,金及贵金属矿化亦呈规律性展布,如桐柏-大别山带的金矿化为例。矿化温度由花状构造的中央主走滑剪切带(桐柏-商城剪切带及新城-烯水剪切带)向其两侧逐渐降低,矿化类型及矿物组合均有相应变化。

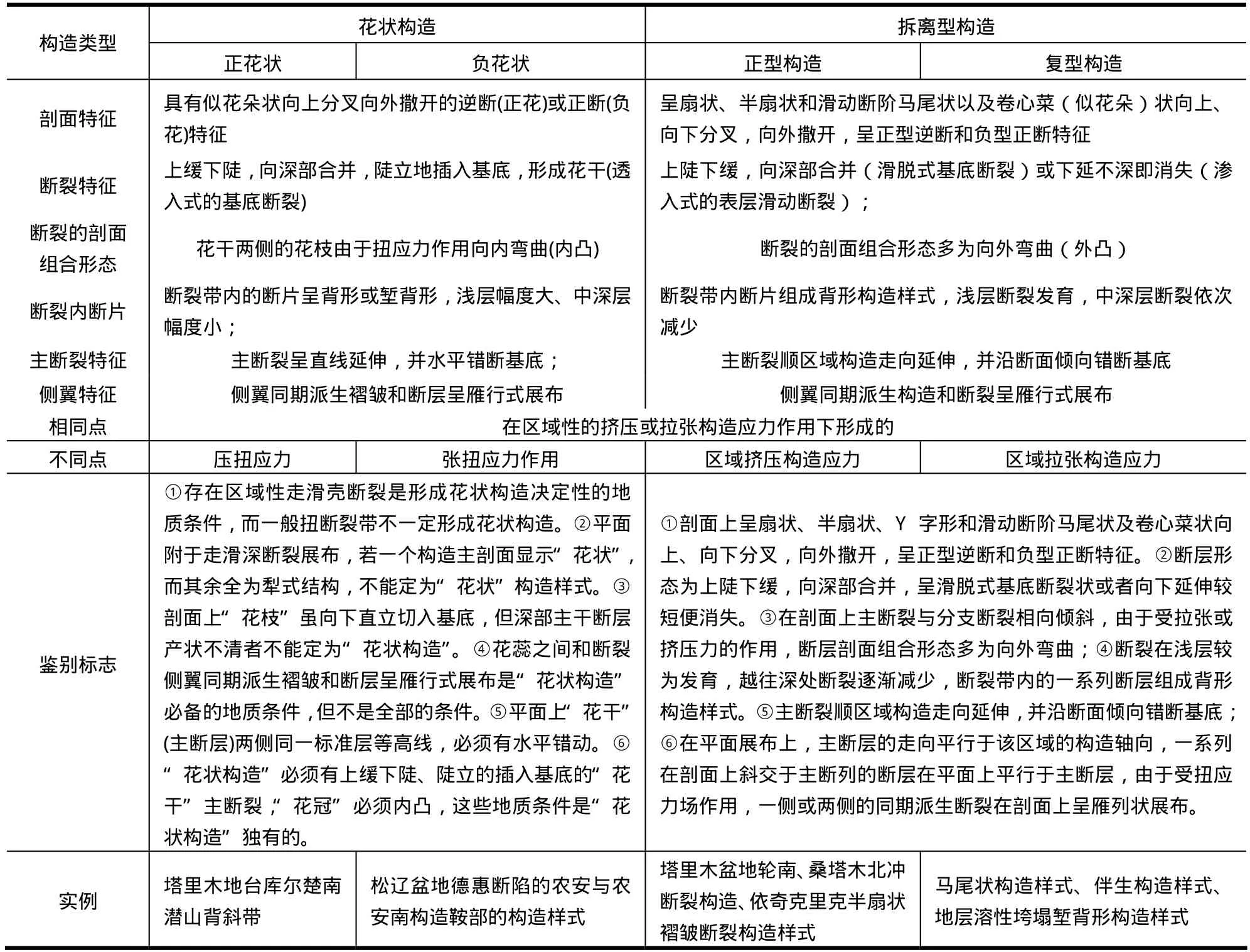

5 花状构造与似花状构造

似花状构造是指在区域挤压或者拉张背景下,并且同时伴有扭应力作用,形成扭张或扭压断裂构造。似花状构造常与拆离式断裂构造相伴生,剖面上看形态与花状构造类似,所以称为似花状构造。花状构造的识别并不是一件容易的事,很可能与其它构造混淆,特别是在资料收集不全或质量不好的情况下,鉴别更应慎重[23]。严俊君等[23]强调花状构造只能作为配合平面鉴别标志的一种辅助性的剖面标志。

实际资料中,由于深部反射信息不清或扭动性质不易判断,花状构造往往易与某些构造现象混淆。T.P Harding归纳并总结了容易混淆的构造现象,包括易与正花状构造混淆的有压性断块、缩短的地垒、脱顶箱状褶皱、三角形构造、岩侵褶皱、正向构造倒转、阶状逆断层、断裂背形等;易与负花状构造混淆的包括拉张断块、拉张地堑、脱顶正断层、断裂向斜、溶解塌陷、负向构造倒转等。杨克绳等[6]应用地震信息提出拆离型及伴生构造与透入型构造的本质差别,透入型的花状构造是以扭应力为主形成的;正拆离型的背冲和扇状褶皱断裂构造是以区域性挤压为主形成的;负拆离型马尾状构造是在区域拉张翘倾运动中形成的。杨克绳等[6]对花状构造样式鉴别进行了总结,其体现在存在区域性走滑壳断裂、平面附于走滑深断裂展布、向下直立切入基底、同期派生褶皱和断层呈雁行式展布、水平错动、上缓下陡、陡立的插入基底的“花干”主断裂、内凸等基本特征。

6 结语

花状构造是一种主要的构造变形样式,与区域性走滑断裂密切相关。它既能作为有效的运移通道,又能够起遮挡作用而形成聚集的构造圈闭,改善了油气和矿液的运聚条件,从而导致大规模的油气和固体矿产的聚集。世界上若干大型油气田与花状构造发育相关性有力地证明了这一点。中国中西部地区克拉2气田、霍尔果斯油田、青西窟窿山油田等一系列新发现,展现出中西部盆地和造山带中具有巨大的勘探潜力和广阔的勘探前景,也为油气和固体矿产勘探提供新的思路。

花状构造与拆离型构造的比较[5-6,23]

参考文献:

[1]魏国齐,贾承造,姚慧君.塔北地区海西晚期逆冲-走滑构造与含油气关系[J].新疆石油地质,1995,16(2): 96~101.

[2]万天丰.郯庐断裂带的形成与演化综述[J].现代地质,1996,10(2):159~167.

[3]索书田,候光久,魏启荣,等.造山带内部的正花状构造[J].湖北地质,1995,9(1):1~13.

[4]许浚远,张凌云.略论拉张性“花状”构造成因[J].新疆石油地质,1996,17(1):15~17.

[5]葛双城,陈焕疆,丁晓.花状构造及其对油气勘探的意义[J].石油地球物理勘探,1993,28(1):453~461.

[6杨克绳.应用地震信息鉴别花状构造及相似构造样式[J].石油勘探与开发,1994,21(3):39-45.

[7]张交东,刘德良,林会喜.郯庐断裂带南段巨型正花状构造的发现及地质意义[J].中国科学技术大学学报,2003,33(4):486~490.

[8]王燮培,谢德宜.中国含油气盆地中花状构造的发现及其石油地质意义[J].地质科技情报,1989,8(2):59~66.

[9]陈玲,潘申平.曾母盆地西部构造样式初步分析[J].石油地球物理勘探,1999,34(6):309~318.

[10]刘晓峰,董月霞,王华.渤海湾盆地南堡凹陷的背形负花状构造[J].地球科学,2011,35(6):1029~1034.

[11]詹润,杨贵丽,张盛,朱光.青东凹陷复合型花状构造成因分析[J].大地构造与成矿学,2012,36(4):473~482.

[12]李思伟,王璞珺,丁秀春,等.辽河东部凹陷走滑构造及其与火山岩分布的关系[J].地质论评,2014,60(3):591~600.

[13]刘和甫,夏义平,殷进垠等.走滑造山带与盆地藕合机制[J].地学前缘,1999,6(3):121-132.

[14]夏义平,刘万辉,徐礼贵,郑良合.走滑断层的识别标志及其石油地质意义[J].中国石油勘探,2007,17(1):17~23.

[15]Nigel H.Woodcock,Barrie Rickards.Transpressive duplex and flower structure: Dent Fault System, NW England[J ].Journal of Structural Geology,2003,25(12):1981 1992.

[16]王金荣,黄华芳.柴达木盆地断裂构造效应[J].兰州大学学报(自然科学版),1994,30(4):116~121.

[17]候扬善,祥全亮,赖伟庆.南马庄油田马2断块花状构造及其与油气的关系[J].西安石油学院学报,1996,11(2):24~27.

[18]荀威,刘全稳,刘思疑,李理.中拐地区花状构造对油气的控制作用[J].天然气勘探与开发,2009,32(4):17~19.

[19]徐怀民,徐朝晖,李震华,等.准噶尔盆地西北缘走滑断层特征及油气地质意义[J].高校地质学报,2008,14(2):217~222.

[20]李应平,秦正永.湖北银洞沟银金矿床正花状构造样式及控矿作用[J].地质找矿论丛,2002,17(1):19~26.

[21]唐智.冕宁大桥一带近东西向走滑断层中的花状构造[J].四川地质学报,1997,17(3):179~181.

[22]汪劲草,王永东,程雄卫.正花状节理系对内蒙古常福龙金矿床的控制.桂林理工大学学报,2012,32(4):447~454.

[23]严俊君,王燮培.关于扭动构造的鉴别问题[J].石油与天然气地质,1996,17(1):8~14.

On the Relation of Flower Structure with Hydrocarbon Accumulation and Ore Formation

ZHANG Jiong LUO Li-ping LIU Ying-dong

(Chengdu Institute of Comprehensive Utilization of Minerals,CAGS,Chengdu 610041)

Abstract:Flower structure is characteristic of a strike-slip pull apart basin.It may be divided into palm tree structure,minus flower structure and composite flower structure.This paper deals with identification marks,dynamic mechanism,controlling factors of flower structure and its relation to hydrocarbon accumulation and ore formation.

Key words:flower structure; characteristic; hydrocarbon accumulation and ore formation; relation

作者简介:张迥(1985-),男,四川南充人,助理工程师,主要从事基础地质调查工作

基金项目:中国地质调查局子项目(编码:12120114005101、12120113048600)资助

收稿日期:2015-04-09

DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2016.01.017

中图分类号:P618.130.1

文献标识码:A

文章编号:1006-0995(2016)01-00 -05

关键字:花状构造;特征;成藏成矿;关系