对浙江省暨杭州G20峰会防治雾霾的建言

2016-04-21浙江省老科学技术工作者协会气象分会

对浙江省暨杭州G20峰会防治雾霾的建言

浙江省老科学技术工作者协会气象分会

0引言

雾和霾虽然同为视程障碍物,但二者之间却有很大差别。雾是空气中的水汽凝结物,是自然的天气现象;霾是排放到空气中的尘粒、烟粒或盐粒等气溶胶的集合体,是大气污染源。因此,雾霾天气的出现是气象问题,更是环境问题。

浙江也是全国高雾霾天气发生的省份之一,特别是省会城市杭州雾霾较严重。

2016年9月4—5日G20峰会要在杭州召开,做好雾霾防治和空气质量保障工作,关系到国家形象。本省老气象科技工作者在普查、分析浙江省和杭州市大量雾霾气象史料的基础上,提出了如何防治雾霾的建言。

1浙江雾霾天气的特征

1.1雾霾年际变化

据1981—2010年的资料显示,浙江省平均年雾霾日的特征是年平均大雾日逐年在减少,年平均霾日逐年在增多。

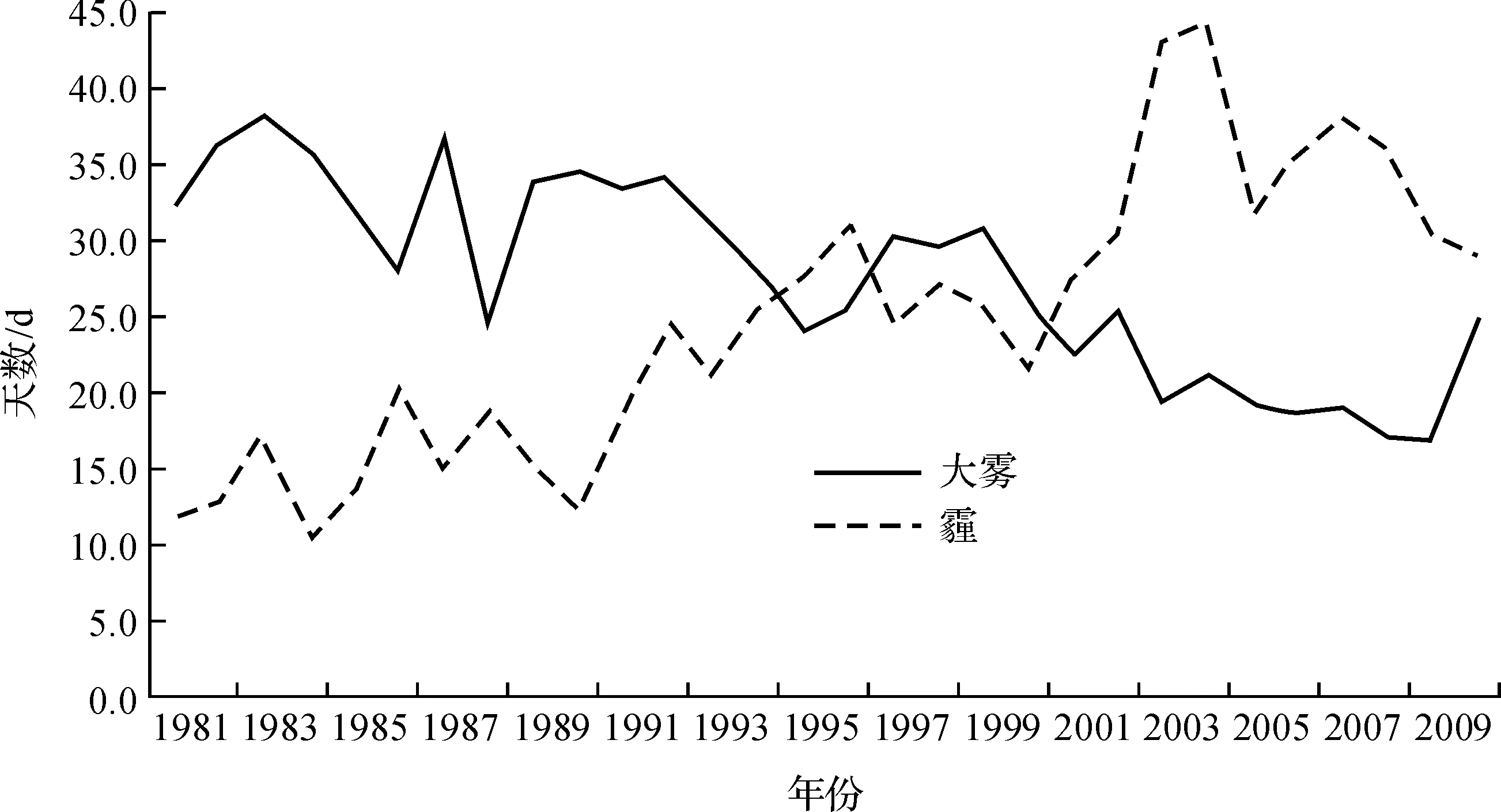

全省年平均大雾日为27.7 d,最多的为1983年38.5 d,最少的为2009年17 d。全省年平均霾日为24.9 d,年霾日最少的为1984年10.5 d,此后逐年快速增长,到2004年到达高峰,年平均霾日44.8 d,是80年代的3倍。此后霾日得到了一定的控制,但年平均霾日仍处在高位,2005—2010年年平均霾日仍有33.7 d(见图1)。

1.2浙江霾日月际变化

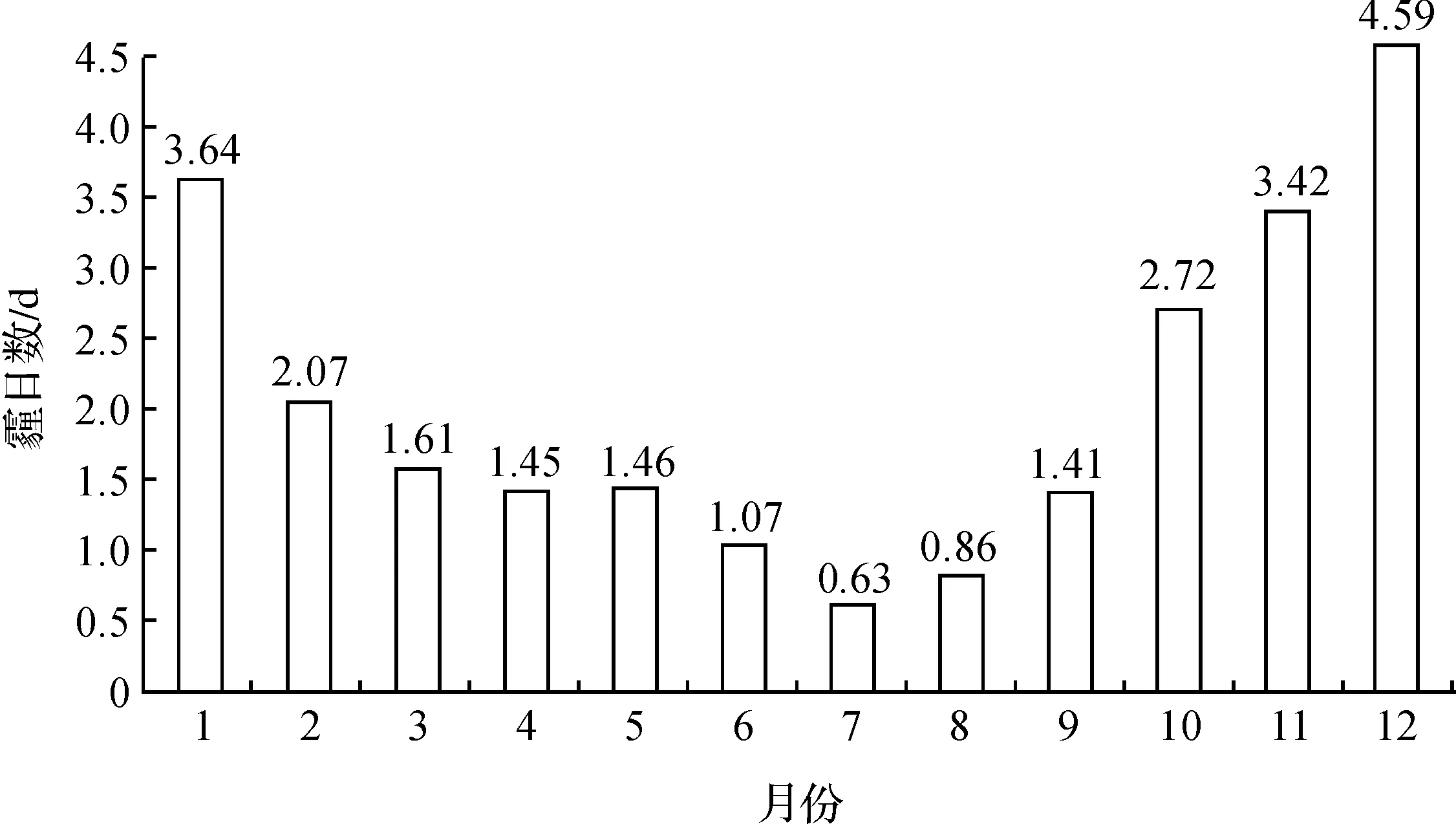

浙江霾日最多出现在12、1、11月,月平均分别为4.59、3.64、3.42 d,最少的为7、8和6月,月平均分别为0.63、0.86、1.07 d(见图2)。

1.3浙江雾、霾的地理分布

1.3.1浙江省大雾日的地理特征是分布不均匀。除海岛以外,年平均大雾日在20 d以上的分布在浙北地区和浙中、浙南的部分地区,40 d以上的有海宁、诸暨、桐庐、嵊州、玉环、龙泉、建德、安吉、石浦、开化10个县市,最多的是开化72.2 d,最少的是青田4.7 d。

图1 浙江省1981—2010年逐年雾日和霾日数

图2 浙江省1981—2010年各月平均霾日数分布图

1.3.2浙江省霾日的地理分布有3个特征。一是各地霾日多寡差距较大,最多为兰溪100.4 d,最少为庆元3.6 d;二是污染严重范围大,年平均霾日在40 d以上的有桐庐、浦江、余姚、东阳、武义、富阳、常山、湖州、德清、安吉、萧山、诸暨、永康、衢州、义乌、龙游、长兴、杭州、兰溪19个县市;三是有3个污染中心:第一个在衢州东部到金华,以兰溪市为中心,第二在杭州东部到绍兴西部,以杭州主城区为中心,第三在湖州地区以长兴为中心,这3个中心年平均霾日分别达兰溪100.4 d、杭州80.8 d、长兴77.1 d(见图3)。

图3 浙江省霾日数分布(1981—2010年)

1.4杭州主城区霾天气的特征

1.4.1霾日数多,霾日逐年增长速度快。杭州主城区霾日数增长趋势与全省是一致的,从20世纪80年代以来霾日逐年增多,平均年霾日80.8 d,是全省平均年霾日24.9 d的3.2倍,2004年是杭州主城区气象观测记录霾日数最多的一年,为176 d。之后,霾日数出现了缓慢减少的趋势,但仍在高位运行,2013和2014年霾日数仍有161和156 d。

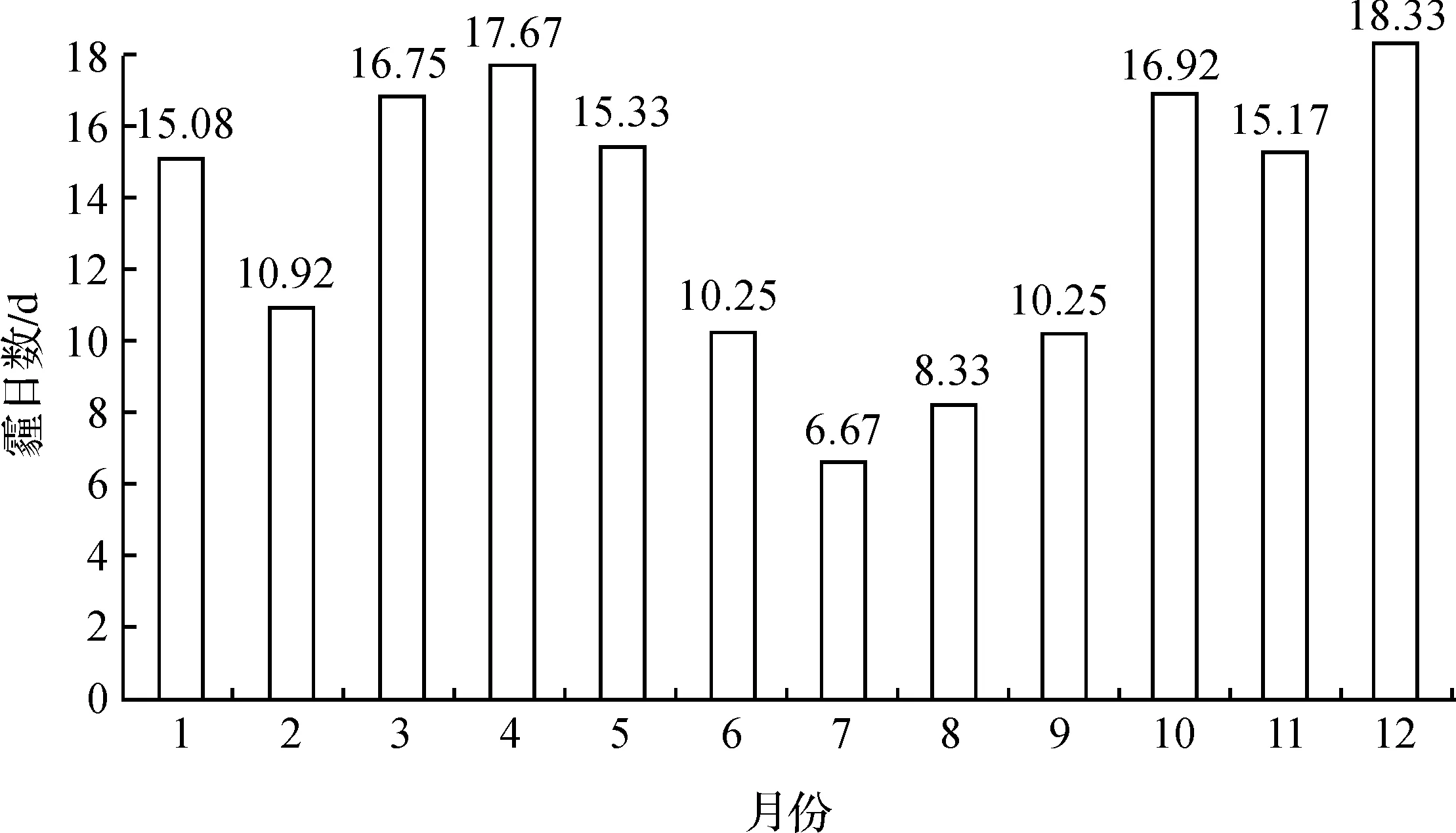

1.4.2霾日最多出现在12月和4月。根据2003—2014年资料统计,杭州主城区最多的霾日出现在12和4月,分别为平均18.3和17.7 d,最少的是7、8、9月(见图4)。

图4 杭州主城区2003—2014年各月平均霾日数分布图

1.4.3霾持续时间长、霾浓度浓

根据近3 a灰霾观测资料PM2.5数据分析,杭州主城区每年均有一次持续时间长、浓度浓的灰霾天气,分别出现在2013年的12月、2014年11月和2015年1月,月平均PM2.5分别达95.8、74.6和98.9 μg/m3,月内大于等于75 μg/m3的天数分别达18、14和22 d。

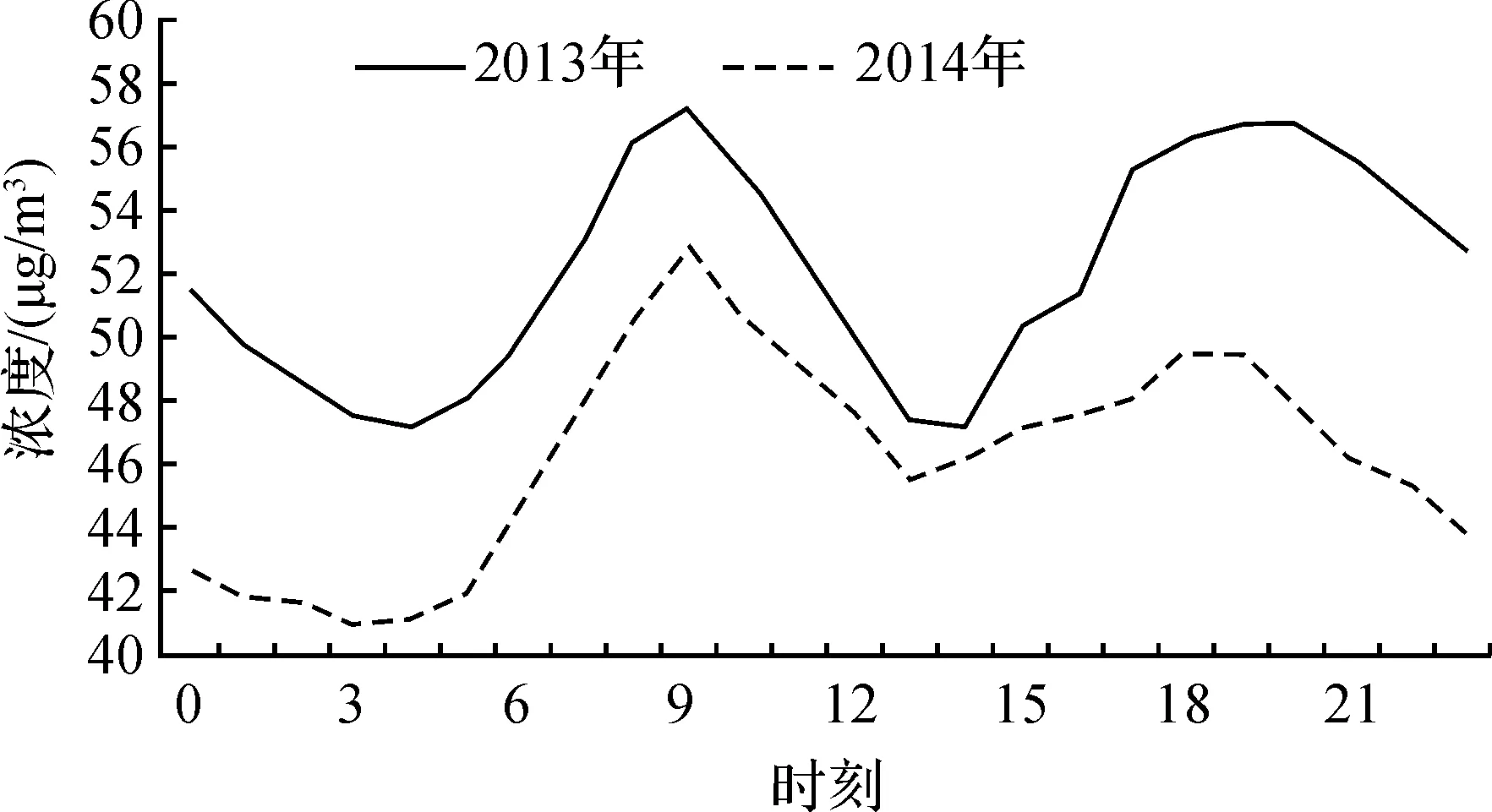

1.4.4霾的日变化呈明显双峰型。杭州主城区PM2.5质量浓度日变化呈明显双峰型,峰值分别出现在上午7—9时和下午18—20时(见图5)。

图5 杭州平均逐小时PM2.5质量浓度

1.4.59月是全年霾日较少的月份。杭州主城区近25 a没有出现重度霾,但轻度霾和中度霾仍有出现,轻度霾出现41 d,概率为5.4%,以9

月8日最多出现6 d;中度霾出现5 d,概率为0.6%,出现在3、4、5和24、27日,各1 d(见图6)。

1.5杭州城区雾霾的成因

1.5.1机动车污染排放。据杭城历年一天平均PM2.5浓度变化看,PM2.5高浓度出现在上午7—9时和下午18—20时段,此时段正是私家车、出租车、公交车等集中行驶的时段,它们大多使用的是汽油,尾气排放的是气态污染物,在空气中转化为细颗粒污染物PM2.5。再加上机动车行驶过程中的卷扬效应,机动车不断的行驶将地面大量泥土、尘土抛向城市上空。

图6 杭州1981—2015年9月逐日累计霾日天数分布图

1.5.2工业生产污染排放。近年来,政府对工业生产污染排放采取了一系列的措施,从杭城近20 a酸雨发生频率来看,2005年开始酸雨发生频率稳步下降,说明工业生产排放污染在下降,是政府采取一系列治理环境污染措施的效果。但2014年酸雨出现频率仍有53.7%,2014年12月—2015年1月平均PM10在122.7 μg/m3,大于150 μg/m3有20 d,工业生产排放污染仍然较严重。

1.5.3建设污染。近年来杭城建筑工地增加,尘土污染仍较严重。2013和2014年秋冬季(每年11月—次年1月)平均PM10的浓度分别达128.1和122.7 μg/m3,可以看出空气中的中粗颗粒物在增加。

1.5.4特殊的地形。杭州为三面环山一面城,北面为浙北平原,东面为钱塘江。杭城就地产生的污染物,华北和长三角地区的气溶胶,在北到东北微风情况下经过湖州东部和嘉兴地区输入杭城,受到杭城周边的山脉和丘陵阻挡,大气中悬浮微粒无法扩散,因此杭城周边特殊的地形是杭城雾霾持续时间较长的主要原因。

1.5.5大气层结。污染物的聚集并达到一定的浓度,需要稳定的大气层结配合,杭州的雾霾天气大多数是在变性高压控制下产生,变性高压气压场均匀,风速小,对流层底层出现逆温,大气层结稳定,有利于污染物的集聚。据气象资料分析,杭城出现雾霾天气,需要杭州至上海、杭州至南京、杭州至南昌、杭州至福州的气压差较小,杭州的风速小于等于4 m/s,并出现逆温。近年来杭州城市建设迅速发展,大楼越建越高,受高层建筑阻挡,风流进城区时明显减弱,静风和微风现象增多,风小不利于大气中悬浮微粒的扩散稀释,容易在城区积累。逆温是气温随垂直高度的增高而上升(也就是1000 m左右的气温比地面高),逆温层的出现好比一个锅盖覆盖在城市上空,使对流层低空的空气垂直运动受到限制,空气中悬浮微粒物难以向高空飘散而被阻滞在低空和近地面。如2015年1月3—5日杭城连续出现3 d较严重的霾天气时,地面和1000 m的上空风速均小于等于4 m/s,并连续3 d出现逆温层,高空1000 m左右的气温高于地面气温,1月5日逆温最高达8 ℃(见图7),这些气象条件非常有利于霾的连续出现。

A:温度层结曲线,B:绝热曲线,C:露点曲线图7 杭州2015年1月5日08时温度对数压力图

2建言

2.1建议建立区域联防联控、监测预警协作机制

治理空气污染是涉及全社会,需要组织动员全民参与的系统工程。为确保G20峰会能在“西湖蓝”的良好天气环境中顺利召开,应建立区域联防联控机制,统筹区域大气环境治理。

空气污染,除了本地产生的污染源以外,还与输入性污染密切相关。因此,防治雾霾,要从大气环流、主导气流的大气候背景出发,全盘撑控污染治理。长三角城市(江、浙、沪、皖)城市间大气污染相互影响明显,污染传输影响十分突出。对于大气污染防控,区域联防联控是成本相对低、效果收益大的重要举措。

一旦出现较重雾霾并有连续出现的可能时,依据雾霾天气的预警等级,立即启动区域联动的应急预案,实行联动减排、联合执法、信息共享、预警应急处置等雾霾污染防治措施。

2.2筹备人工影响天气作业治理雾霾

峰会期间,万一出现较重雾霾天气,就可以实施飞机或高炮人工增雨作业,用雨水,特别是人工制造下沉气流以驱散雾霾。

2.3充分利用气象预报科学决策雾霾治理

2.3.1建议省、市气象部门增加空气流动扩散指数预报项目。空气的水平运动(风)和垂直运动(对流,特别是下沉气流)是稀释、消散、清除雾霾污染源的主要动力。

2.3.2环保、气象部门要加强协作。治理空气污染,环保与气象两部门起着至关重要的作用。两部门要密切合作,加强会商决策机制,加强、加密值班职守,及时应对各种突发情况。对风云气象卫星,特种环保、气象探测设备进行加密观测,对空气质量,天气变化情况加密会商研判,及时向联防联控指挥部报告最新信息,以充分利用气象监测预报,科学安排、调度各业各类关、停、减排等措施。

为了减小治理雾霾的社会成本和经济损失,可分别对控制区上游和下游采取不同的关、停、减排等措施,也可以划分区块分别对待,力求高效益低成本。

2.4针对杭州地形气候特点加强雾霾管控

杭州三面环山,向东北开口,且盛行东到东北风,对于雾霾聚集、消散、飘移具有关键影响的天气系统。如盘居在杭嘉湖、长三角乃至整个华东地区大气中、低层的辐合、辐散流场以及稳定的东到东北风(4级以下),上空的逆温层活动等,省、市气象部门都要加强监测,准确预报,及时服务到有关部门。

杭州主城区人均机动车保有量已处于全国前列。大量行驶的机动车不仅尾气排放惊人,而且机动车形成的卷扬效应,让大量尘土、微粒弥漫低空,更加剧了空气的污染程度。鉴于杭州大气污染物首要是机动车尾气排放,结合杭州地形、气候特点,应加快机动车辆管控步伐。同时,杭加湖、长三角,以至华东等上游地区,都要同时加快机动车辆管控步伐,以尽可能阻断外地输入性污染源。

G20峰会期间,大杭州范围内,工地施工、裸露地面扬尘、桔杆物焚烧、露天烧烤、餐馆油烟排放等都要严加管控,同时要加密道路洒水清扫保洁,这些都是打造“西湖蓝”不可小视的措施。

2.5强化科普宣传提高民众减排意识

大气污染同时也来自于人们的日常生活。驱散雾霾,离不开每个人的环保意识和环保行动。要积极开展多种形式的宣传教育,普及大气污染防治的科学知识,倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯,引导公众从自身做起,从点滴做起,在全社会树立起“同呼吸共奋斗,治理雾霾,人人有责”的行为准则,为改善大气环境质量营造良好的氛围。