一个优化的最后通牒博弈模型

2016-04-20姜宇飞

姜宇飞

摘 要:本文以最后通牒博弈为基础,研究两主体间的分配情况,对已有的模型进行优化,建立新的更符合实际的数学模型。新模型综合考虑更多的影响因素,以尽可能贴切地模拟实际的分配情况。具有最后通牒博弈属性的分配实践,在现实世界中大量存在;而本文的研究对于更深刻并正确地认识这类实践,具有重要的意义。

关键词:最后通牒博弈;分配;数学模型

一、引言

在古斯等(1982)的研究基础上,有关最后通牒博弈实验的文献相继大量涌现。根据凯莫勒(2006)的综述,最后通牒中提议者分配比例的众数和中位数通常出现在40%-50%之间,平均分配比例位于30%-40%之间,响应者很少拒绝40%-50%的分配比例,而低于20%的分配比例有50%的可能性被拒绝。实验表明,人们愿意为公平而牺牲自己的利益。

然而,已有文献关于最后通牒博弈提出的理论模型,存在以下几个方面的缺陷和不足:(1)效用直接用享受的量来表示,这不能表达出效用的非线性性;(2)效用没能反映个体的差异,以及个体在不同场合下的差异;(3)假设愧疚/愤怒函数都是线性的,这种对人的心理感受的描述与现实相去甚远;(4)没有考虑公平点因人因事的差异性,即假设公平点是1/2,这种“绝对公平”并不是实际中人们观念的真实反映。人们普遍认为所谓绝对的公平(即1/2)就是不公平。

以上不足使得以往的模型相对现实而言过于简化,得出的结论因而与实际相差甚远。为避免上述缺陷,本文以最后通牒博弈为基础,建立新的数学模型。

二、研究假设与模型

(一)研究假设

假设1、由享受量产生的直接效用是递增的,且是边际递减的;

假设2、直接效用受个人不同的初始禀赋的影响;

假设3、直接效用受个人主观的追求意愿的影响;

假设4、愧疚/愤怒的敏感程度受个人对公平的不同价值判断的影响;

假设5、愧疚/愤怒的敏感程度受个人对公平要求的强烈程度的影响;

假设6、与公平点差距相同时,个人所感受到的愤怒感强于愧疚感。

对以上假设的说明:

(1)随着享受(如金钱)的数量的增加,其给享受者带来的效用也增加,但每增加单位数量的享受量,因之增加的效用量却递减。

(2)禀赋效应(Endowment Effect)对个人的价值判断有重大影响,因而最后通牒模型不仅要考虑相对比例,还需考虑分配数额的绝对值对效用的影响。这是从客观条件对直接效用的影响的角度考虑的。

(3)受主观上的价值观念、兴趣爱好等方面的影响,不同的人对同一数量的物质享受的价值评判是不同的。这是从主观意识对直接效用的影响的角度考虑的。

(4)受个人理性程度的影响,在同样的情况下,不同的人对公平分配点的判断会有所不同。这是从客观认知的角度考虑的:在剥离了利益考量后,个人在非情感因素方面的客观判断对愧疚/愤怒负效应的影响。

(5)所有人虽然几乎都希望分配是公平的,但希望公平实现的强烈程度是不同的。劣势一方更希望公平,而既得利益者的愿望并不同样的强烈。这是从主观情绪的角度考虑的:基于自身的立场,个人在情感因素方面的主观情绪对愧疚/愤怒负效应的影响。

(6)基于个体所认知的公平点,超过或低于相同的比例时,与愧疚感相比,愤怒感会更强烈。假设公平点是0.5,得到0.3的个体的愤怒感更强烈;而得到0.7的个体的愧疚感稍弱。

本文基于上述假设,通过将各种因素抽象为数学关系,建立新的数学模型。

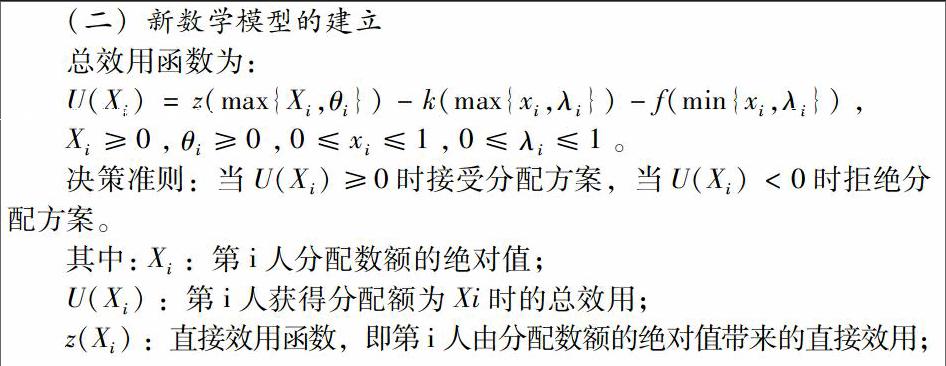

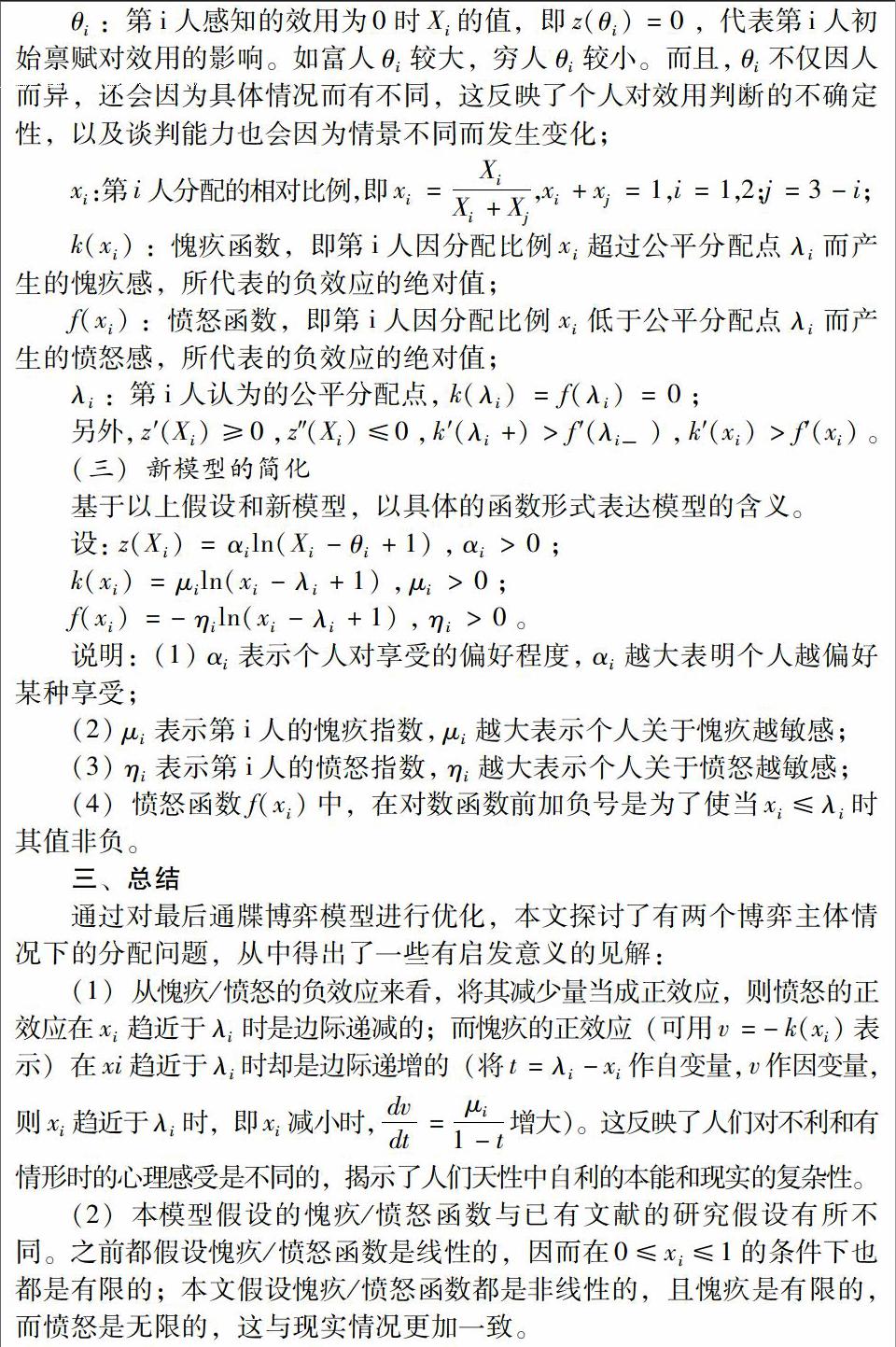

(二)新数学模型的建立

三、总结

通过对最后通牒博弈模型进行优化,本文探讨了有两个博弈主体情况下的分配问题,从中得出了一些有启发意义的见解:

(1)从愧疚/愤怒的负效应来看,将其减少量当成正效应,则愤怒的正效应在xi趋近于λi时是边际递减的;而愧疚的正效应(可用v=-k(xi)表示)在xi趋近于λi时却是边际递增的(将t=λi-xi作自变量,v作因变量,则xi趋近于λi时,即xi减小时,dvdt=μi1-t增大)。这反映了人们对不利和有情形时的心理感受是不同的,揭示了人们天性中自利的本能和现实的复杂性。

(2)本模型假设的愧疚/愤怒函数与已有文献的研究假设有所不同。之前都假设愧疚/愤怒函数是线性的,因而在0≤xi≤1的条件下也都是有限的;本文假设愧疚/愤怒函数都是非线性的,且愧疚是有限的,而愤怒是无限的,这与现实情况更加一致。

(3)由于现实中人们的行为总是动态变化的,自身的条件也在不断地发生变化,因而禀赋也会发生变化。最开始可以接受的分配方案,可能过了一段时间,就不能接受了。这是因为现实中个人的身份转换、财富变化等,会影响个体对效用的判断。

(4)本文模型综合考虑各种因素,将个体的差异性和情景的差异性都考虑在内,并对愧疚/愤怒的感受作了贴近实际的模拟。从新模型可以看出:因为涉及人的主客观条件,博弈的决策机制非常复杂。这相当程度上解释了现实决策的多元化和复杂性,也使我们对分配问题有了更深刻的认识。

(5)本文模型也存在一些可以改进的地方。比如,在某些场景下,某一个特定因素可以否决其它所有因素的影响,即只要这个因素符合要求,就可以接受,否则就必须拒绝。这种情况是一个可以继续探讨的问题。另外,本文提出的理论假说缺乏证据支撑,还需要后续的实证检验。

参考文献:

[1] Güth,W.,Rolf S.,Bernd S..An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining[J].Journal of Economic Behavior and Organization,1982,(3):367-388.

[2] 陈叶烽,周业安,宋紫峰.人们关注的是分配动机还是分配结果?——最后通牒实验视角下两种公平观的考察.经济研究.2011.

[3] 卿志琼.认知偏差与理性选择——基于“最后通碟博弈”实验的认知博弈.南开经济研究.2005.

[4] 刘勇毅,马强文.基于动态博弈视角的最后通牒策略分析.决策参考.2013.

[5] 黄纯纯,左聪颖,周业安.最后通牒博弈下风险偏好与社会偏好的互动关系.经济管理.2014.