着眼点,引出数学课堂教学新境界

2016-04-19林雪容

林雪容

【中图分类号】G424.21 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)04-0249-02

像许多拥护课改的实践者一样,我曾经欢欣鼓舞地期待着数学个性学习的革命与解放。可是,随着自己在新课程的课堂教学中不断观察和实践,这种理想的浪漫激情逐渐被现实的冷静反思所代替。且不说不能解冻的考试压力让一线的教师无法有闲庭信步的心态去等候学生思维的个性发展,就算我们每个人都能深明太义地为理想而奋斗,也会在教学实践中遭遇许多客观的尴尬:比如说“数学学科的特点无法接纳太多的差异;人数偏多的班级授课制从一定程度上排斥差异,尊重差异的最终结果往往是导致差距,总有一种顾此失彼的感觉。”这些客观存在的现实往往导致教师的教学方式和学生的学习方式得不到解放,很多教师仅仅是模仿了课改的“形”,未真正领略其“神”,理念在传统与现代的断裂处穿行,课堂的效益并不高。基于这样的认识,我认为现在的课堂教学,必须要找准如下着眼点:

一、课堂教学的“起跳点”,引出教学效果新境界

“我们想引领学生到我们想让他去的地方,那必须首先知道学生现在到底在哪里。”一位专家做讲座时说过的这句话,给我留下很深的印象。这两年来我观察了很多老师的课堂,发现大部分老师的课堂都有一个共性:他们的教学往往在不需要教的地方花时间去教,需要教的地方反而没有教好。什么是不需要教的地方?学生已经会了,不再出错的地方!哪里是需要教的地方?是展示教师价值的地方,是促进学生发展的地方!为什么需要教的地方往往没有教呢?并不是我们主观上的不作为,而是教学习惯使然,应该说,教师在组织学生学习时,更习惯于从学生学习的逻辑起点出发,按教材的编排意向有条理地进行教学。如果教师充分了解学生的现实起点,站在学生的角度想学生之所想,想学生之所需,这样的教学将更有效果。数学教学离学习起点越近,越能激活学生的思维,把学生引领到真正该去的地方。在此,我以自己上过的一节研讨课为例,谈谈课堂教学中对“起跳点”的把握。

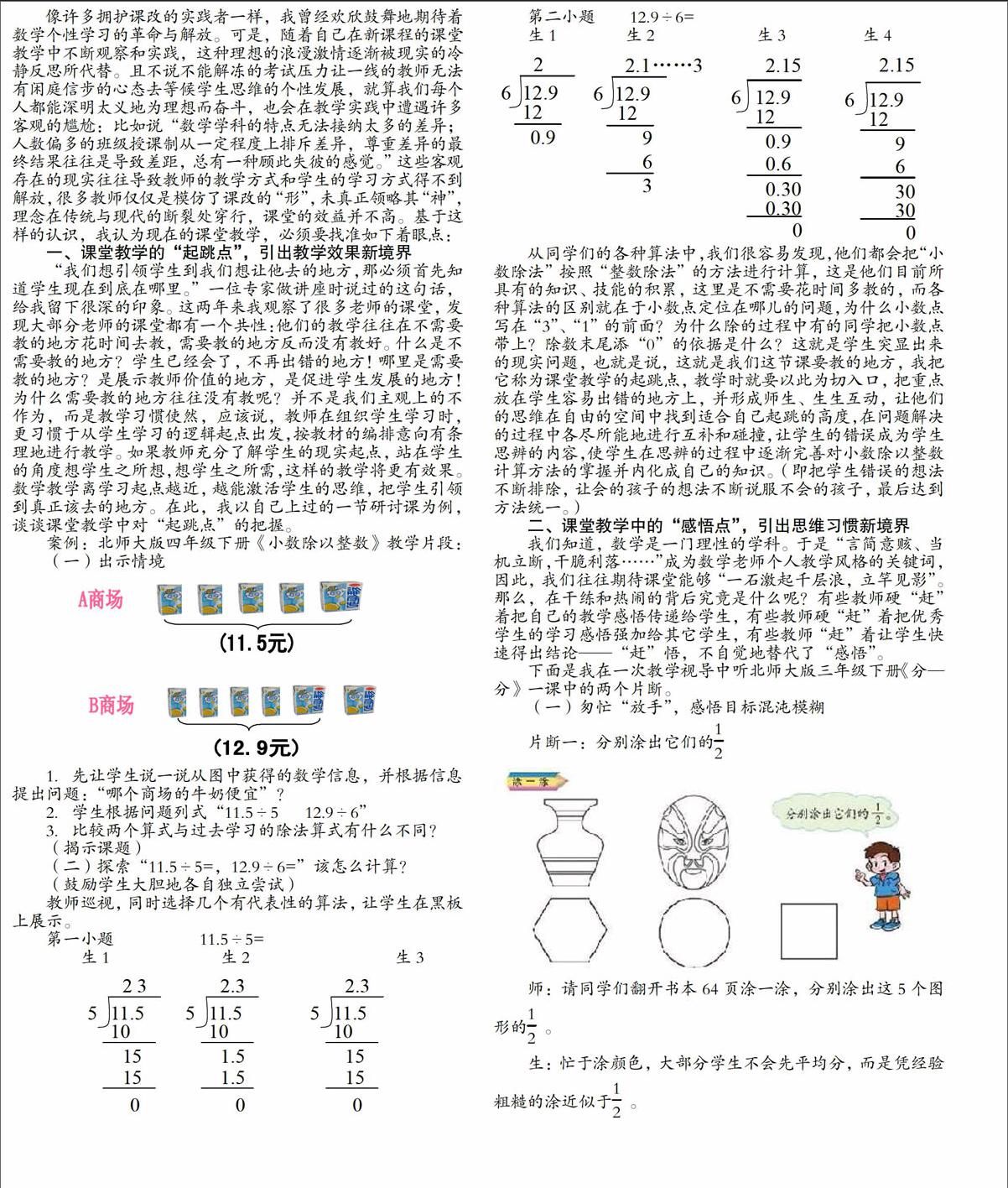

案例:北师大版四年级下册《小数除以整数》教学片段:

(一)出示情境

1.先让学生说一说从图中获得的数学信息,并根据信息提出问题:“哪个商场的牛奶便宜”?

2.学生根据问题列式“11.5÷5 12.9÷6”

3.比较两个算式与过去学习的除法算式有什么不同?

(揭示课题)

(二)探索“11.5÷5=,12.9÷6=”该怎么计算?

(鼓励学生大胆地各自独立尝试)

教师巡视,同时选择几个有代表性的算法,让学生在黑板上展示。

从同学们的各种算法中,我们很容易发现,他们都会把“小数除法”按照“整数除法”的方法进行计算,这是他们目前所具有的知识、技能的积累,这里是不需要花时间多教的,而各种算法的区别就在于小数点定位在哪儿的问题,为什么小数点写在“3”、“1”的前面?为什么除的过程中有的同学把小数点带上?除数末尾添“0”的依据是什么?这就是学生突显出来的现实问题,也就是说,这就是我们这节课要教的地方,我把它称为课堂教学的起跳点,教学时就要以此为切入口,把重点放在学生容易出错的地方上,并形成师生、生生互动,让他们的思维在自由的空间中找到适合自己起跳的高度,在问题解决的过程中各尽所能地进行互补和碰撞,让学生的错误成为学生思辨的内容,使学生在思辨的过程中逐渐完善对小数除以整数计算方法的掌握并内化成自己的知识。(即把学生错误的想法不断排除,让会的孩子的想法不断说服不会的孩子,最后达到方法统一。)

二、课堂教学中的“感悟点”,引出思维习惯新境界

我们知道,数学是一门理性的学科。于是“言简意赅、当机立断,干脆利落……”成为数学老师个人教学风格的关键词,因此,我们往往期待课堂能够“一石激起千层浪,立竿见影”。那么,在干练和热闹的背后究竟是什么呢?有些教师硬“赶”着把自己的教学感悟传递给学生,有些教师硬“赶”着把优秀学生的学习感悟强加给其它学生,有些教师“赶”着让学生快速得出结论——“赶”悟,不自觉地替代了“感悟”。

下面是我在一次教学视导中听北师大版三年级下册《分—分》一课中的两个片断。

(一)匆忙“放手”,感悟目标混沌模糊

片断一:分别涂出它们的12

师:请同学们翻开书本64页涂一涂,分别涂出这5个图形的12 。

生:忙于涂颜色,大部分学生不会先平均分,而是凭经验粗糙的涂近似于12 。

师:(发现学生操作不规范时),又再重新要求活动方法,此时,大部分学生已涂颜色,难以修改。

生:不知道涂颜色为了什么,因为老师叫涂所以就动手涂。

我的思考:目标明确、任务清晰是学生在探究中获得数学感悟的基点。上面的教学片断中教师不经加工细化,活动指令模糊,自然会导致学生的探究感悟不到位,匆忙“放手”造成了近乎盲目的探究,其中的感悟自然也只能停留在肤浅的表面了。

(二)急于“尾随”感悟行为浅尝辄止

片断二:动手操作,感悟分数的意义

活动要求:学生用一张课前准备好的正方形纸平均分成4份,任意涂自己喜欢的分数。(学生操作完毕后)

师:谁来说一说你是怎么涂的,用什么分数表示。

生1:我把这张纸分了4份,涂上了两份,用一个分数 24 来表示。

师(第一次尾随):同学们听到他说了没有?他说漏了什么?

生:暂无反应。

师(第二次尾随):重复生1的回答。(我把这张纸分了4份,涂上了两份,用一个分数 24 来表示)

生:部分学生集体回答“平均分”。

师:还有表示别的分数吗?

生2:我把正方形纸平均分了4份,涂了3份,涂色部分用分数34 表示。

师(第三次尾随):(欣喜地)说得真好,表达很完整,掌声鼓励。

师:还有谁来说?

生3(怯怯地举手):老师,我不是像他们那样分的,我分的是4个小三角形,涂了3个,也可以用34 来表示。

师(第四次尾随):哦,你沿着正方形对角折也可以。结果也是一样的,请坐。

生3:有点沮丧的坐下。

我的思考:教师的第一次“尾随”,打消了生1回答问题的积极性,学生自信的站起来回答,但却遭到了老师的质疑,其他学生的反应自然就内敛起来。教师的第二次“尾随”,无疑就是用自己的听代替了所有学生的听,长此以往,在以学生为主体的课堂中,学生将在更多时间里显得“耳不聪”了。教师的第三次“尾随”,以部分优秀生的思维替代全体学生的思维,以部分优秀生的学习进度替代全体学生的学习进度,大部分学生在课堂上长期担任着“旁观者”的角色,在思维上容易产生懈怠和钝化,更难以在课堂上积极地思考,最终必将导致这部分群体话语权与思考力的流失。教师的第四次“尾随”,抹杀了一个学生创造性的想法,同时,根本没有给予机会学生进一步解释自己做出的分数。教师的急急“尾随”,抛出的不仅仅是自己的倾向性意见,更是抛出了羁绊学生数学思考的绳索,其结果只能导致更多学生在课堂上不经思考地“尾随”。

所以,我们要学着慢下来,让学生慢慢感悟,要尊重学生理解数学的思维习惯———我们要感悟,不要“赶”悟!

一句无心的话,一次不经意的行为、一种惯常的态度……往往反映着教师的教学水平,折射着教师的教学风格,体现出一位教师的实力和功力。在教学过程中,或许我们会取得成功,或许我们会有失败,但找准课堂教学的“着眼点”,教师的教学理念就会落实到位,就能达到课堂教学的新境界。