广播节目音频质量的客观评价方法设计探讨

2016-04-18王俊涛

王俊涛

【摘要】广播是当前以音频为媒介传递信息的最重要的方式,音频质量是用户体验评价的最关键因素,所以对于广播音频质量的监测是广播业者最关心的领域。本文就上述问题介绍了音频质量的评价方法,特别描述了基于PEAQ算法的音频质量客观评价方法及其在广播节目质量监测中的应用。

【关键词】音频质量主观评价客观评价语音质量感知评价音频质量感知评价。

一.音频质量的主、客观评价

随着广电行业对播出节目质量的要求不断提高,现有的监测体系已经能够采集实时广播节目并对节目技术指标如节目完整性、节目正确性以及场强、调幅度等进行实时监测,但对于节目音频质量的评价还主要依赖于主观评价,如何能将这一过程尽量客观评价处理对于广播技术人员来讲是一项很有必要的工作。

对于音频质量的评价方法主要分为主观评价和客观评价两大类。音频质量主观评价方法就是通过人听取被测音频材料,将听音时的主观感受从清晰度、丰满度、圆润度、明亮度、柔和度、真实度和平衡度几个方面,以打分的形式记录下来。人对声音的主观感受虽然可能因人而异,但经过相对专业训练且考虑到年龄段、男女等因素多人主观试听,并经过统计分析后得到的被测音频材料的主观评价分数,依然是目前认为最有效和最准确的音频质量的度量方式。但是,主观评价的缺点也显而易见:成本高昂且实时性差,由于存在人的主观因素和测试环境的客观因素,测试结果具有一定的不确定性,无法作为全时监测的手段,因此运用此方法进行广播电台的音频质量实时监测可能性极低。

音频质量客观评价方法是通过技术手段提取音频节目中的技术指标,将其量化形成类似于主观评价的分数来表征音频质量的好坏。目前对音频质量客观评价方法是否可行的评估,是将其结果与主观评价结果进行对比,拟合度越好的客观评价方法就被认为越有效。因此,客观评价方法一般都是通过模拟人对声音的感知、处理过程,对音频的各种音频特征进行分析,给出一个音频质量评价分值。客观评价方法正好弥补了主观评价方法的不足,即不耗费人力、实时性好,而且相对而言有了统一的标准,测试结果稳定、可全时监测。

音频信号可以简单分为语音和宽带音频两类,语音信号专指人说话时的声音,而宽带音频则可能包含了人声、乐器、人造声音和自然界的声音等。由于语音和宽带音频信号的不同特点,国内外学者对于语音和宽带音频分别给出了不同的客观评价方法。

二.音频质量评价方法介绍

1.主观评价方法

语音信号主要包括可懂度、自然度和可识别度等主观评价指标。比较常见的语音质量主观评价方法包括DRT(音韵字测试:DiagnosticRhymeTest)、MOS(平均意见分:M eanOptionScore)和DAM(满意度测试:DiagnosticAcceptabilityMeasure)等方法。

对于宽带音频信号的一般不采取直接评价方式,因为宽带音频的“高保真”,也即高度保持原有音频信号的样子,会导致参考信号和被测信号的听觉差异很小,在没有参考信号的情况下很难直接判断被测信号究竟处于哪个质量等级上。所以宽带音频信号一般采用三激励——隐含参考双盲听(3Stimulate-Hidenreference2Blind:3SHR2B)方法。

对于编码音频质量的主观评价方法,国际电信联盟IT U针对宽带音频给出了两种主观评价标准:ITU-RBS.1116和ITU-RBS.1534。前者主要是对小损伤、高质量音频信号;后者则针对中等损伤的音频信号。

2.客观评价方法

在国际上,测试诸如电话、对讲、会议系统等窄带语音信号处理设备的客观评价方法一般采用国际电信联盟(ITU)针对窄带语音信号客观评价制定的感知语音质量评价标准(PESQ),该标准的主客观相关系数可达到0.95,其测试方法已经可以完全替代主观测试,基于此算法的测试仪器也已经面市。

随着对音频质量客观评价算法研究的深入,对宽带音频信号的质量评价很多研究机构从不同的角度提出了不同的算法,但没有哪一种算法具有绝对技术优势,或者在行业中占主导地位。于是在1994年,ITU-R公开提出了干扰指数、噪声掩蔽比、感知音频质量测量、感知评价、感知客观测量等数个候选方法并开始征集意见。

1998年,ITU综合以上方案以及其他一些具有竞争力的评价方法,针对宽带编、解码音频的质量评价提出了ITU-RBS.1387建议书,即感知音频评价(PEAQ)算法。2001年,ITU又公布了PEAQ算法的改进版本ITU-RBS.1387-1。

PEAQ的主要结构如图1所示,可分为3个主要部分:心理声学模型、感知模型和神经网络。

心理声学模型通过对参考信号和测试信号(在Bs.1387中即指编、解码信号)的分别进行一系列的时域、频域变换来模仿人类听觉系统对声音的处理;经处理后的信号输出进入感知模型,对音频进行综合分析处理和特征提取后计算出多个模型输出变量(ModelOutputVariables,MOV);最后由神经网络将多个MOV参数融合为一个客观评价分数ODG。

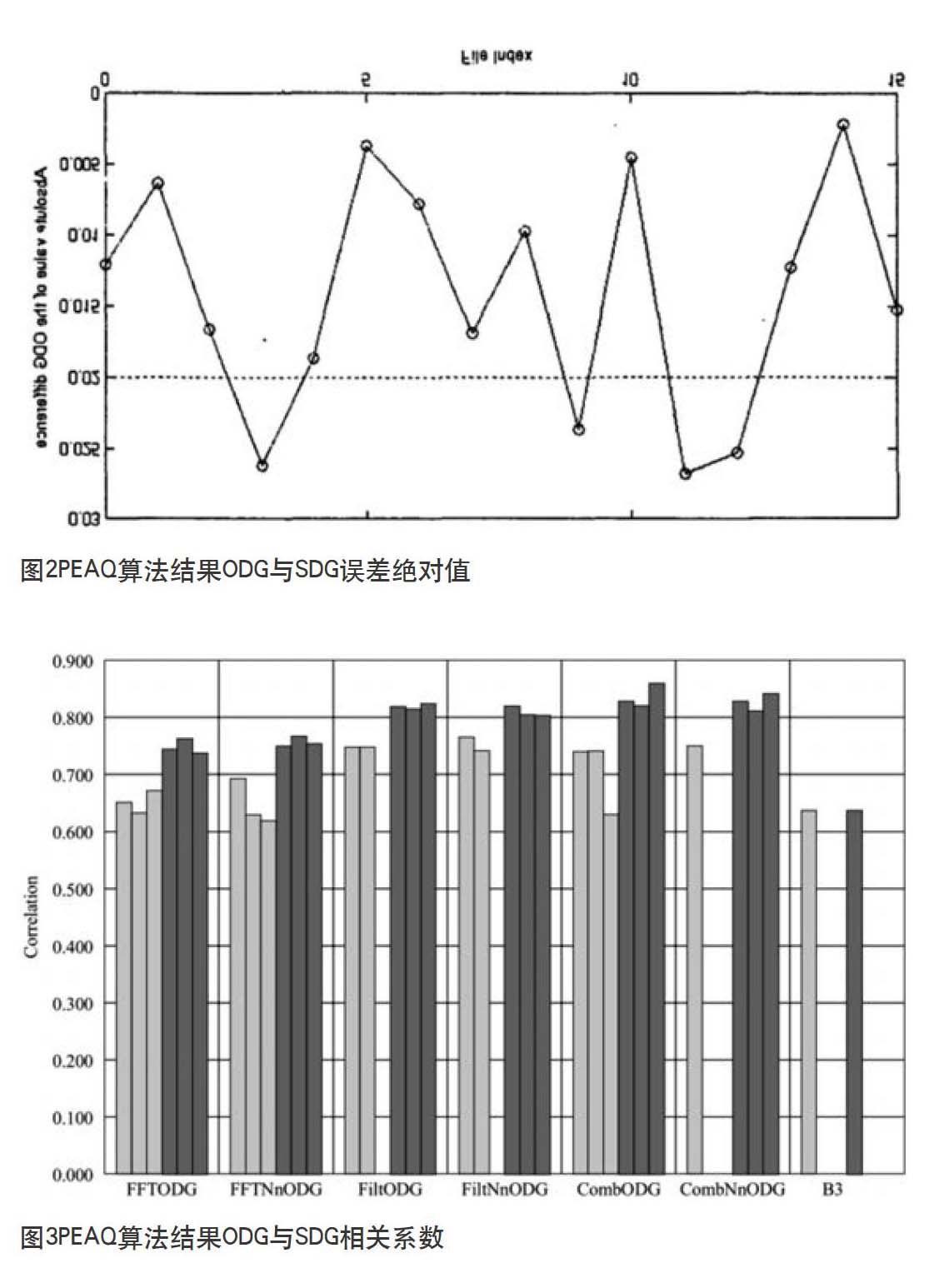

PEAQ在小损伤编码音频的评价中有较好的表现,根据ITU-RBS.1387-1提供的数据,在大多数情况下可以达到主客观评价结果误差绝对值在0.02左右,主客观符合度在0.7左右的要求。

3.PEAQ在广播音频质量监测中的应用

我国于1996年7月发布了《广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求(GB/T164631996)》,规定了对广播节目声音质量进行主观评价的方法。然而,目前对于广播音频质量的客观评价并没有直接的研究成果,在对广播节目音频质量的评价时依然使用人工主观方式进行判定。

在广播音频质量监测的实际应用中,面临以下问题:

(1)由于发射端、接收端的音量调整及信道衰落等情况使接收端音频信号电平发生较大改变,经过多级设备以及受远距离传输影响,接收端收到信号与源信号的信噪比有较大差异,会对音频质量客观评价造成影响;

(2)广播电台存在临时插播或者错播等情况,这时接收音频和源音频完全不同,需对音频先进行同源判断,因为对于非同源音频的质量评价没有意义;

我们在使用PEAQ算法对18组实际广播信号进行客观评价的实验中,主客观评价符合度仅在0.4左右。可见PEAQ不能直接应用于广播信号的评价。

对于上述第一种情况,在实际处理过程中,必须对参考信号和测试信号进行信号的电平进行归一化处理。为此我们先将ITU推荐的样本信号作为标准信号源,将其平均电平值作为参照电平,然后分别计算相同长度参考信号和测试信号的电平,将其与参照电平比较确定压缩或扩张的比例,最后在进行质量客观评价算法之前,通过该比例参数求得归一化之后的信号。

对于第二种情况则需要进行同源判断,即将测试信号与参考信号进行相关性计算,并根据统计分析设定相关系数门限值,当相关系数降低到门限值以下时即判定被测信号与参考信号是非同源信号,此时就不进行音频质量评价的计算了。

三.总结

1.客观评价方法设计考虑因素

由于广播电台节目播出全流程涉及播出源、切换分配、编解码传输、调制发射,信号路由范围广、经过环节多,因此对于广播音频的实时质量客观评价系统的实现需要考虑如下因素:

(1)受发射端和接收端设备不一致、算法差异和开路传输过程等影响,在发射端、接收端的音量调整及信道衰落可能会使接收端信号电平发生较大改变;

(2)一般接收端远离播出源,考虑到成本以及未来发展,测试数据在接收端以数据流形式通过网络传回,受网络条件影响会引入不确定延时;

(3)广播发射台源信号经过放大、调制、无线传播、解调等一系列过程后得到的接收信号音频特性会发生较大改变,PEAQ标准的音频质量客观评价算法不能完全适用;

(4)广播节目播出安全性和节目信号网络传输的安全性问题。

以上因素均会对节目音频质量的客观评价产生极大影响,在评价方法设计和关键算法设计上,都需要有比较切合实际的解决办法,建立客观标准和数据处理前归一化操作,尽可能使接收端节目信号与播出源保持相似特性。

2.客观评价方法设计

结合上述问题,本文提出如下相应解决方法,以进一步设计出可实用化的广播接收音频质量的客观评价系统。

(1)考虑网络传输对带宽的限制,将收测广播音频数据经压缩编码传输,并结合网络状态可调整编码速率。针对特定编码格式以及编码速率,提前计算出差量范围,并归入拟合度分析误差。

(2)考虑信号电平改变对质量评价结果的影响,对接收信号和节目源信号进行电平归一化处理,在一般性技术指标上进行对齐,减少误差。

(3)对于接收信号传输延时问题,采用信号时域和频域相关性匹配查找,实现参考信号和测试信号的同源判定以及时间对齐,提前进行筛选分析以避免无意义分析。

(4)通过对实际调频广播信号特征参数的统计、分析,采用对神经网络输入系数进行训练的方法,提高PEAQ算法对于广播音频质量客观评价的主客观符合度。

(5)考虑到网络传输的安全性问题,对于收测设备与服务器间的通信命令数据采用加密算法。

经过上述考量,我们重新改进了客观评价方法,并对方案进行了分析和测试,在拟合度等方面基本能够满足广播音频客观质量客观监测的需求,但目前受算法和处理能力限制,分析结果还有较大的延时,还需优化算法进一步提高实时性。