基于美国当代英语语料库的现代英语由屈折语向孤立语的演变

2016-04-18蚌埠学院安徽蚌埠233030

卢 洁(蚌埠学院,安徽蚌埠233030)

基于美国当代英语语料库的现代英语由屈折语向孤立语的演变

卢洁

(蚌埠学院,安徽蚌埠233030)

摘要:网络信息时代,多元文化并行,英语语言的普及及使用的多维性使主要借助词尾变化表达句法关系和语法意义的以综合性屈折语为主要特征的英语,正逐渐向分析性孤立语发展过渡。本文基于美国当代英语语料库对现代英语语法变化中的内部借用原则及由屈折语向孤立语或由综合式向分析式的简约化发展进行研究。通过对从中提取的与各语法项目变化相关的数据进行量化分析,从历时的角度探讨现代英语语法中不规则动词变位简单规则化、形容词比较级的分析式表达及人称代词宾格主格化的变化及发展趋势。

关键词:美国当代英语语料库;语法规则;内部借用;分析性;孤立语

语言是反映社会的一面镜子,其动态本质与社会密不可分。语法是研究语言规律的科学,它随语言的变化而修正语法规则,以客观地反映语言的实际状况。

除英语自身的因素之外,政治、经济、疆域的变化,社会、生活、观念和人们思维方式的改变以及各民族间文化的传播和交流,都直接导致英语语言及其使用规则的变化和多样性。尤其是随着人类步入多元文化并行的网络信息时代,英语的运用达到了更高频的状态,日渐显示其开放性、多样性、包容性和简洁性等时代特点,语法结构亦呈现出简洁、科学、方便的发展趋势。

瑞士语言学家索绪尔(Saussure,1857-1913)从社会的角度研究语言,对语言和言语进行了划分。他把语言看成一个语言社区的人所共有的社会习惯或抽象的语言系统,是言语的一整套规则,具有社会性。同时,为满足社会中不断变化的交际需要,语言自身又经历着各种变化。

现代语言学奠基人之一美国语言学家布龙菲尔德(Leonard Bloomfield,1887-1949),在其《语言论》中阐释了语言的基本特点:一切语言都是发展的,变化是经常的,也是正常的现象。

英国语言学教授Geoffrey N.Leech认为:英语语法作为一门独立学科正经历着前所未有的变化,语言演变中的稳定和变化更主要地取决于该语言群体与其他语言群体融合的程度。

语言因社会因素产生变化,不仅包括共时分布上的差异,而且包括历时流程中的变化。旨在减轻使用者记忆负担的语言规则的内部借用原则在当代英语中越来越普遍,主要通过词汇本身的形态变化来表达语法意义的以综合性为主要特征的英语,正逐渐向分析型发展过渡。

美国当代英语语料库COCA(Corpus of Contemporary American English),由美国Brigham Young University的Mark Davies教授开发,是美国目前最新的当代英语语料库,也是当今世界上最大的英语平衡语料库。该语料库的语料来自1990-2012年,单词容量4.25亿。本文过对从中提取的与各语法项目变化相关的数据进行量化分析,从历时的角度探讨现代英语语法中不规则动词变位简单规则化、形容词比较级的综合式表达及人称代词宾格主格化的变化及发展趋势。

一、动词由原形变为过去式时的内部借用

动词由原形变为过去式时,由“原形+ed”构成的称为规则动词,否则为不规则动词。在英语使用中,一些动词既满足不规则变化原则,又有其规则变化形式。随着时间推移,借用“ed”这一规则变化形式已逐渐被人们所接受,使用频率也越来越高。

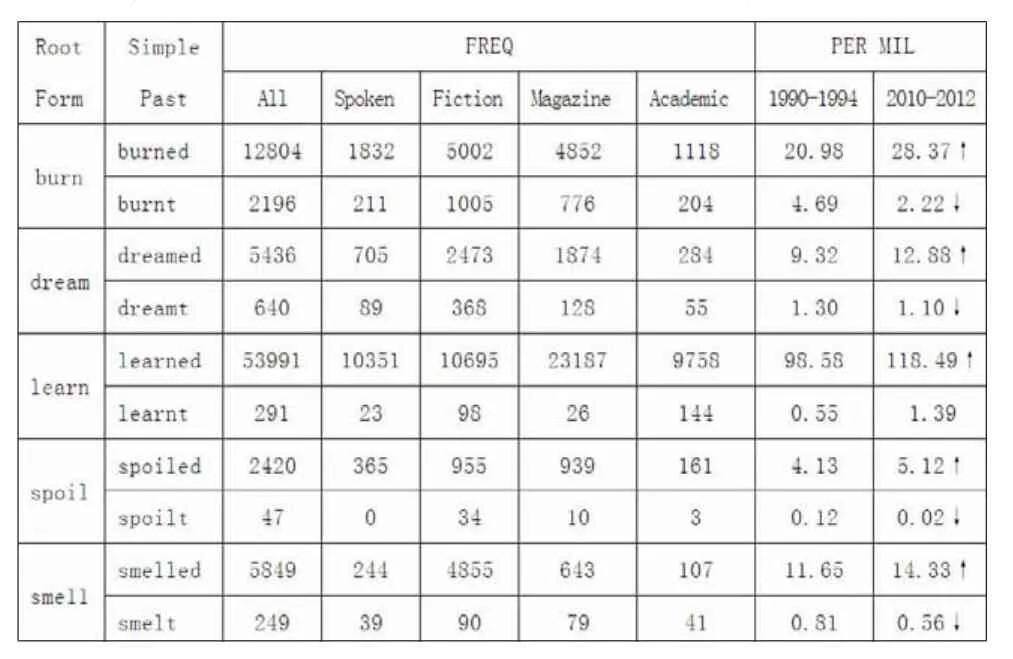

通过COCA对这些动词的两种变化形式从使用频率和每百万词出现的词频进行历史比对,结果显示:(1)从使用频率看,无论是口语、小说等非正式场合,还是报刊、杂志和学术领域等正式场合,动词规则变化形式的使用频率都远超其不规则变化形式,且在各种语言环境中无明显差别;(2)结合时间角度,从每百万词出现的词频看,1990—2012年,动词规则变化形式的使用频率大多呈大幅上升趋势,而其不规则变化形式大多呈出逐年递减趋势。

表1:同一动词规则变化形式和不规则变化形式使用情况对比

二、形容词比较级由屈折语向孤立语的过渡

语言学家指出:英语语法屈折变化的逐渐消失和句法形式的相对固定几乎是同步进行的。大量语言实例表明,现代英语偏离屈折语向孤立语的过渡进程明显加快。以形容词比较级和最高级构成为例,按语法规则,单音节和部分双音节形容词采用“词尾+er”的综合式比较级形式,但在现代英语中commoner,quieter,happier等出现的频率越来越少,以分析式,即在单音节或双音节形容词前加more构成比较级的情况却屡见不鲜。如:

(1)Allergic disease is becoming more common in children,affecting nearly 40%of children.

(2)A few weeks later Mary’s parents noticed that she seemed more quiet than usual.

(3)She was never more happy than when a friend from the old country appeared unexpectedly.

对此,Quirk等在《当代英语语法》(1973)中指出:不仅多音节和大部分双音节形容词,单音节形容词也可以自由地选择媒介,既可在词尾加er,也可在词前加more,不必过分考究比较的表层结构。

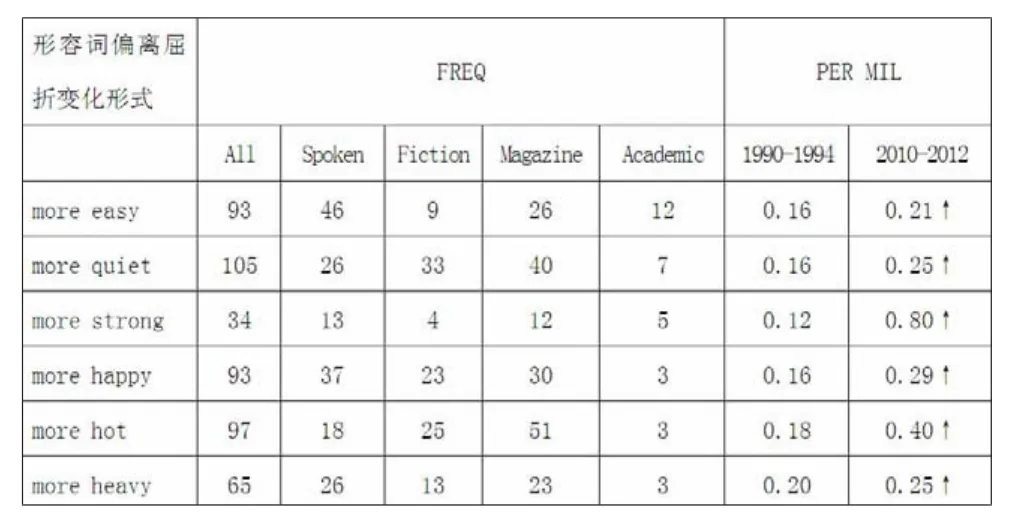

通过COCA对一些常用单音节和双音节形容词的比较级变化从使用频率和每百万词出现的词频进行历史比对,结果显示:(1)虽不能证实英语中在单音节或双音节形容词词尾加-er或-est的形式在逐渐消失,但在其前加more或most构成比较级的情况越来越多;(2)从使用频率看,英语形容词比较级偏离屈折语形式的变化在各种语言环境中都有出现,但主要是口语体和小说等非正式文体中,其次是报刊杂志,再次是学术文体;(3)结合时间角度,从每百万词出现的词频看,1990—2012年,英语形容词比较级偏离屈折语形式变化的使用频率都呈上升趋势。

表2:英语形容词比较级偏离屈折语形式变化的使用情况

除此之外,传统语法中一些无级差形容词,如perfect,unique,round,impossible,worthless,empty,full等,在现代英语中也常以分析式的比较级出现。例如:

(1)From this angle,the notion of resurrection looks different,more perfect.

(2)I am sure she will live in a more unique and creative environment when she is an adult.

(3)The solution seemed even more impossible.

三、人称代词主格和宾格偏离屈折语变化形式

主格与宾格的出现最初只是为了区分句法功能的不同,而在现代英语中只是为了显示代词在句中位置的不同。因此,不论在句首、动词前还是介词后,主格形式who大量取代宾格形式whom,尽管这里的who并非是充当主语的。例如:

(1)Hehadnoonetowhohecouldtalkabout scandalous secrets.

(2)This business comes down to who you trust,who you believe in.

(3)Who do you love most in this world and why?

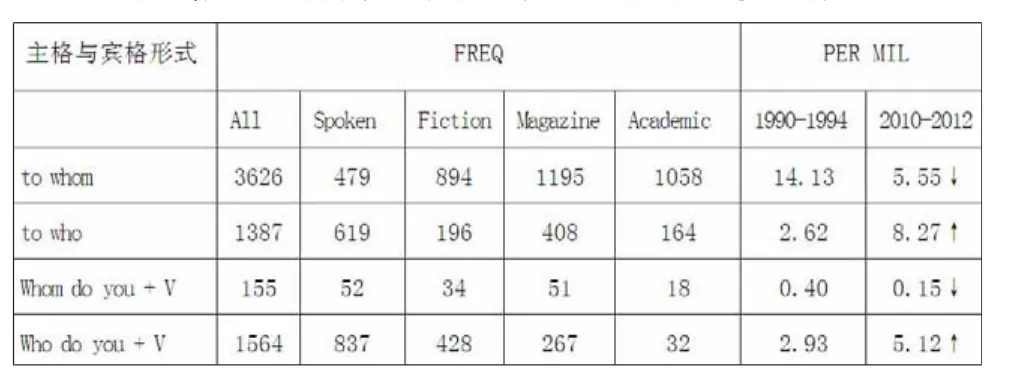

通过COCA对who和whom从使用频率和每百万词出现的词频进行历史比对,结果显示:(1)在动词前或介词后本该使用whom的往往都被who所取代;(2)从使用频率看,人称代词偏离屈折语形式在各种语境中都有出现,首先是在口语和小说中,其次是报刊杂志,再次是学术语言;(3)结合时间角度,从每百万词出现的词频看,1990—2012年,英语人称代词偏离屈折语形式的使用频率都呈明显上升趋势,whom的使用频率呈较大幅度下降趋势。

表4:英语人称代词偏离屈折语形式变化的使用情况

综上,英语作为国际使用最为广泛的语言之一,其语法规则的发展变化顺应了时代的潮流,符合人们追求方便快捷表达方式的愿望和要求。同时,英语语法规则的内部借用和分析式的普遍使用,也满足了现代理性人类求简求易的追求目标,在免于记忆传统规范语法条条框框的同时,更利于人们表情达意。结合英语发展变化趋势看,现代英语中屈折式和分析式并存只是一种过渡现象,随着时间推移和语境变迁,分析式语法规则会越来越被人们所接受。

参考文献:

[1]Leech G,Hundt M,Mari C,Smith N.Change in Contemporary English:A Grammatical Study[M].Can bridge:University Press, 2009.

[2]Geoffrey Leech.当代英语语法变化研究[M].剑桥大学出版社,2010.

[3]费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程(高名凯译)[M].北京:商务印书馆,1980.

[4]布龙菲尔德.语言论(袁家骅等译)[M].北京:商务印书馆,1980.

[5]黎定平.从形容词比较级badder看历时语言和共时语言研究的结合[J].广西师院学报(哲学社会科学版),1996,(3):71-73.

[6]葛晓华.《当代英语语法变化研究》述评[J].外语界,2010(6):85-89.

[7]丁志斌,石红梅.英语语法化演变的类型学特征[J].外语教学, 2011,(2):19-22.

[8]姜晖,王强.复杂适应系统理论下的语言发展观[J].西安外国语大学学报,2013,(1):18-21.