页岩气高精度三维地震勘探技术的应用与探讨——以四川盆地焦石坝大型页岩气田勘探实践为例

2016-04-16陈祖庆杨鸿飞王静波郑天发敬朋贵李苏光超中国石化勘探分公司

陈祖庆 杨鸿飞 王静波 郑天发 敬朋贵 李苏光 陈 超中国石化勘探分公司

陈祖庆等.页岩气高精度三维地震勘探技术的应用与探讨——以四川盆地焦石坝大型页岩气田勘探实践为例.天然气工业,2016,36(2):9-20.

页岩气高精度三维地震勘探技术的应用与探讨——以四川盆地焦石坝大型页岩气田勘探实践为例

陈祖庆 杨鸿飞 王静波 郑天发 敬朋贵 李苏光 陈超

中国石化勘探分公司

陈祖庆等.页岩气高精度三维地震勘探技术的应用与探讨——以四川盆地焦石坝大型页岩气田勘探实践为例.天然气工业,2016,36(2):9-20.

摘 要中国南方海相页岩气成藏模式与北美地区存在着明显的差异,前者储层厚度普遍较薄且保存条件复杂,常规的二维、三维地震勘探技术难以精细刻画泥页岩层的构造特征并准确反映优质泥页岩的分布规律,因而影响了页岩气水平井井位部署的成功率。要想在中国南方海相沉积区获得页岩气商业产能,就必须实施面向岩性勘探的三维高精度地震勘探,准确描述页岩气“甜点”的分布情况。因此,针对四川盆地东南部涪陵焦石坝地区复杂的地震、地质条件,三维高精度地震采集观测系统的设计应该具备宽方位、小道距、高覆盖、纵横向覆盖均匀、适中排列的特点,以满足页岩气勘探对构造解释、岩性解释以及裂缝预测的需要。基于该思路,2013年在该区实施的首个高精度三维地震勘探项目对焦石坝大型页岩气田的发现起到了重要的促进作用。基于四川盆地海相优质泥页岩从志留系到寒武系呈多层系发育的特点,可以实施页岩气立体勘探的策略,充分挖掘高精度三维地震资料中所包含的浅、中、深地层的油气信息,全面扩大勘探成果,以平衡页岩气勘探开发高昂的上游成本,持续推动该区页岩气高效勘探开发进程。

关键词四川盆地东南部海相焦石坝大型页岩气田高精度三维地震勘探立体勘探“甜点”预测油气信息

回顾我国页岩气的勘探历程,早期受北美页岩气勘探思路的影响,过度强调烃源岩的生烃条件,忽略了页岩气的保存条件,结果勘探出许多已被构造作用破坏而失去商业开采价值的页岩气藏[1-3]。北美的页岩气田普遍埋深较浅,储层深度介于800~2 600 m,优质泥页岩厚度大、分布均匀,压裂施工难度低,上覆地层及地表构造条件较为简单,保存条件良好,勘探开发技术难度和风险均较低[4]。尽管如此,美国页岩气的勘探开发之所以能够获得成功,在技术层面还是得益于应用先进的勘探开发技术,采用了三维地震和微地震技术优化设计开发井位,由此保证了页岩气的高效产能和商业价值[5-10]。然而中国南方地区页岩气目的层的成藏地质条件与北美相比则有着较大的区别[1,11-12],前者页岩埋深较大,深度介于2 000~4 500 m,受多旋回多应力作用的影响,优质泥页岩厚度分布横向变化大、分布不均匀,压裂施工难度大,地表、地下构造及保存条件复杂,常规的二维、三维地震勘探技术无法准确获取评价中国南方页岩气富集规律的地质参数,即无法满足精细落实页岩气“甜点”的技术需求,无法有力地支撑页岩气勘探工作的开展。已有的地质研究成果表明,中国南方页岩气勘探工作要获得突破就必须强调泥页岩的生烃条件和保存条件:前者强调查明烃源岩的物性;后者强调查明页岩气层及上覆盖层的构造特征,进而评价页岩气的保存条件。此外,据北美页岩气水平井分段压裂开发的经验[13],必须确保所设计的水平井轨迹连续穿越优质泥岩层长度达到1 500 m左右,以此保障水平段分段压裂产能效益达到最佳。这就对泥页岩层及其顶底板的构造产状的刻画和小断层的识别提出了更高的要求。显然,要完成上述地质任务,就必须应用高精度三维(3D)地震勘探技术[10],准确地查明优质泥页岩层的精细构造、厚度、有机质含量分布规律、脆性指数及其保存条件等决定和影响页岩气商业勘探开发成败的关键因素。

基于上述勘探思路,2013年中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化)在四川盆地东南部涪陵焦石坝地区进行了较宽方位、较高覆盖次数、较小道距、适中排列长度和较小搬动距离的高精度三维地震资料采集、处理和解释工作。所获得的偏移成像资料表明:该区志留系内幕清晰,寒武系地层反射清楚。其中页岩气目的层——下志留统龙马溪组(含五峰组)反射清晰可靠,连续性好,可追踪性强。这为该区页岩气水平井井位的布设提供了有效的依据。目标处理解释结果表明,焦石坝地区高精度三维地震资料的最终精细处理解释成果和已经在构造主体部位部署的焦页1~4井的钻遇结果十分吻合,证实了高精度三维地震勘探在页岩气勘探中的可靠性。以此为基础,后续设计的多口水平井探井,在先进的深井页岩气加砂水力压裂开发技术的支持与配合下,其试气结果均取得了重大突破,2014年7月焦石坝页岩气田上交页岩气探明储量约1 067×108m3,实现了涪陵页岩气的商业开发,由此揭开了除北美以外的、全球目前唯一一个大型商业海相页岩气田的面纱。焦石坝大型页岩气田勘探的突破,标志着我国南方海相页岩气勘探思路的形成[14],即泥页岩的生烃条件和保存条件同等重要,二者缺一不可。与之配套的地震勘探工作也基本形成了一套较为完整的技术思路和技术流程。

笔者从我国南方页岩气藏所具有的地质特征出发,阐述了页岩气勘探中所需要的高精度3D地震勘探技术,并以焦石坝大型页岩气田高精度3D地震勘探的成功实践为例,探讨如何利用该技术实现勘探开发成本与效益二者之间的兼顾、扩大高精度3D地震勘探的最终成果。

1 中国南方页岩气勘探关键技术需求

1.1关键地质问题

页岩气是一种典型的“自生自储”型气藏[15]。显然,其要成藏必须具备发育富含有机质暗色泥页岩的沉积环境,即有大量的有机质供给、较快速的沉积条件及封闭性较好的还原环境。显然,中国南方的奥陶系—志留系以及下寒武统均具备这样的沉积环境。前人的勘探成果也表明,中国南方广泛发育上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组、下寒武统筇竹寺组两套优质烃源岩,尤其是四川盆地及其周缘龙马溪组海相沉积的暗色页岩有机质含量相对较高、有机质热演化程度相对较高且岩性分布相对稳定,具备形成大型海相页岩气田的基本成藏条件[16]。从四川盆地海相下组合生储盖综合柱状图(图1)上也可以清楚地看出,除了发育有五峰组—龙马溪组及筇竹寺组这两套优质烃源岩外,寒武系洗象池组、龙王庙组和震旦系灯影组也发育有两套局限台地礁滩储层。这表明四川盆地海相下组合具备开展常规气和非常规气(页岩气)立体勘探的潜力。

此外,页岩气藏中无论是游离气还是吸附气均与压力呈正相关关系,压力的高低决定了页岩气的丰度和储量大小[14]。近年来的勘探实践证实,良好的保存条件是海相页岩气富集与高产的关键决定因素:若保存条件不好,页岩气藏易遭到破坏,地层压力为常压或异常低压,则页岩气难以保存,甚至有可能散失殆尽。

图1 四川盆地海相下组合生储盖综合柱状图

因此,高有机质丰度的泥页岩并不一定能形成高含气量的页岩气藏,只有兼备良好的保存条件时才可能形成高富集程度的页岩气藏,故保存条件也是页岩气藏富集高产的关键因素。

然而,四川盆地属于上扬子地块的叠合盆地,经历了加里东等多期构造运动的叠加改造,导致地层强烈褶皱形变、抬升、剥蚀,因而油气保存条件复杂且多变[14]。在四川盆地东南缘,由于受齐岳山大断裂的影响,构造样式主要由盆内的隔挡式—盆缘的“槽—挡”过渡带—盆外的隔槽式等变形带所组成,导致不同构造带、不同构造部位的地层构造变形差异大,使得油气保存条件被复杂化[17]。因此,在四川盆地东南缘复杂构造区、高演化程度的海相页岩气勘探中,地层构造样式的精细刻画是研究页岩气保存条件的基础,也是实现页岩气高效勘探开发的关键[14]。因此,鉴于中国南方海相页岩气成藏模式与北美的区别,在实际勘探工作中必须要在重视研究烃源岩生烃条件的同时,加强对保存条件的研究,前者强调查明源岩的物性,而后者则强调查明页岩气层及其上覆盖层的构造样式。

1.2对地球物理勘探技术的需求

由于中国南方页岩气具有有别于北美的成藏模式,要成功预测页岩气“甜点”,指导水平井井位轨迹的施工,就必须准确地查明泥页岩的构造产状、厚度、有机质含量分布规律、脆性指数及其保存条件等因素,其中泥页岩的厚度、有机质含量分布规律、脆性指数属于岩石的物性参数,属于岩性勘探的范畴;而保存条件则往往受到地质构造作用的控制,必须查明页岩气层上覆盖层的构造样式,属于地层构造勘探的范畴。显然,要完成上述页岩气勘探的两项地质任务,利用地震勘探技术是必要的。在地震勘探的成果上,结合岩石物理分析理论及实验,可以进一步推断岩层的有机质含量、矿物组分、孔渗性、脆性指数等其他岩石物性参数,其工作流程如图2所示。

图2 页岩气地震勘探、岩石物理联合应用技术流程图[18]

然而常规的二维地震勘探,通常只能用于查明“二度体”构造单元的几何形态特征及其各项同性介质的简单岩性特征,无法完成“三度体”构造单元的准确成像及各项异(同)性介质的岩性勘探工作[19]。此外,宽线二维地震或较窄方位的三维地震勘探相对于单线二维地震勘探,可在一定程度上提高简单“三度体”构造单元的成像精度,但仍然无法精细描述复杂构造区的构造样式和岩性特征。然而,与北美页岩气发育地区相比,中国南方页岩气发育地区地表、地质条件普遍较复杂,地形起伏剧烈,岩性横向变化快,属于典型的复杂山地地形地貌特征。此外,地下构造也比北美地区复杂,优质泥页岩厚度较薄——焦页1井龙马溪组优质泥页岩厚度仅为38 m。面对如此复杂的“三度体”构造单元,要保证所设计的水平井井轨迹能够连续钻遇上千米的优质泥页岩层进而获得商业产能,就必须要完成目标地层构造(尤其是小断层)的准确成像和页岩气层“甜点”的高精度预测。显然,实施高精度的三维地震勘探是实现上述地质任务的前提和基础。

斯伦贝谢公司在总结其多年页岩气勘探研究和实践工作的经验和教训后认识到,高精度3D地震勘探技术在页岩气甜点预测(泥页岩厚度、有机质含量、脆性指数、裂缝发育情况和压力系数三维空间分布情况)以及水平井井位设计(泥页岩脆性指数、裂缝发育情况和断层三维空间分布情况)中起着不可替代的作用[6-10]。埃克森美孚公司的专家肯定了页岩层地球物理响应特征在评价页岩层物性时所起到的重要作用[18]。刘振武等也明确指出,地球物理技术是页岩气储层评价和增产改造的关键技术,尤其是高精度三维地震勘探技术[20]。

高精度3D地震勘探技术涉及采集、处理以及解释各个环节,其中采集是基础,此所谓“巧妇难为无米之炊”,再好的处理解释技术,如果没有高品质、高信息量的3D地震原始资料作为保证,最终也难以实现对地质目标的准确探明,进而完成地质勘探任务。因此,考虑到我国南方页岩气勘探的实际地质条件,笔者认为,实现高精度3D地震采集是实施高精度3D地震勘探技术的前提。

目前高精度3D地震勘探技术在采集环节的主要技术指标是:要针对勘探目标体的特征,设计出宽方位、高覆盖、小道距、大偏移距的三维观测系统,在成本和地面地质条件允许的前提下,还应进行单点数字检波器接收[21]。其目的是为地下构造准确成像及地层岩(物)性参数的准确提取提供高品质的原始数据。其中,宽方位、大偏移距地震数据包含了较为完备的泥页岩岩(物)性参数信息,为岩性勘探奠定了数据基础;高覆盖、小道距和大偏移距包含了较为完备的有效反射波及干扰波的动力及运动学特征,有利于压制干扰波、利用有效波,可以提高地震资料的信噪比、有效波的保真度和成像分辨率。显然,相对于常规二维地震和窄方位三维地震采集而言,高精度3D地震采集技术为复杂地区的页岩气勘探提供了更丰富的岩(物)性和构造形态的有效信息。因此,为了较好地完成对我国南方页岩气的勘探任务,实施高精度3D地震采集就成为了必要和必须。

2 三维高精度地震勘探在焦石坝地区页岩气勘探中的成功实践

川南以及川东南地区非常规油气勘探实践表明,四川盆地及周缘下志留统和下寒武统拥有着巨大的页岩气勘探潜力。中国石化在四川盆地周缘焦石坝地区部署的焦页1井获得了页岩气商业产能,这一突破性进展揭示了焦石坝地区五峰组(O3w)—龙马溪组(S1l)具有良好的勘探前景。然而前面多期的二维地震资料,虽然保证了焦石坝构造主体部位获得较好的叠加成像效果、志留系Ts及以上反射层连续性较好,但是断层可解释性较差,构造细节不清,O3w—S1l 页岩气优质储层段横向变化情况不清,Ts以下的寒武系、震旦系等反射层连续性较差,断裂带及高陡构造部位的叠加成像效果整体较差。受制于前期采集方法和采集参数的限制,前期的二维处理成果不能满足勘探需求:志留系不满足精细落实页岩气“甜点”的需求,奥陶系顶底界面难以追踪,寒武系、震旦系构造落实难度较大,如图3所示。

为了进一步查明龙马溪组优质泥页岩的空间分布情况、页岩气层富集规律及其顶底板情况,推动焦石坝地区海相页岩气勘探开发工作的全面展开,原中国石化勘探南方分公司(现中国石化勘探分公司)在2013年部署了焦石坝地区高精度三维地震资料采集工作。下面从采集、处理以及解释效果等方面具体阐述三维高精度地震勘探在该区页岩气勘探中的成功实践。

图3 焦石坝地区前期某二维测线成果剖面图

2.1高精度三维地震采集的优点

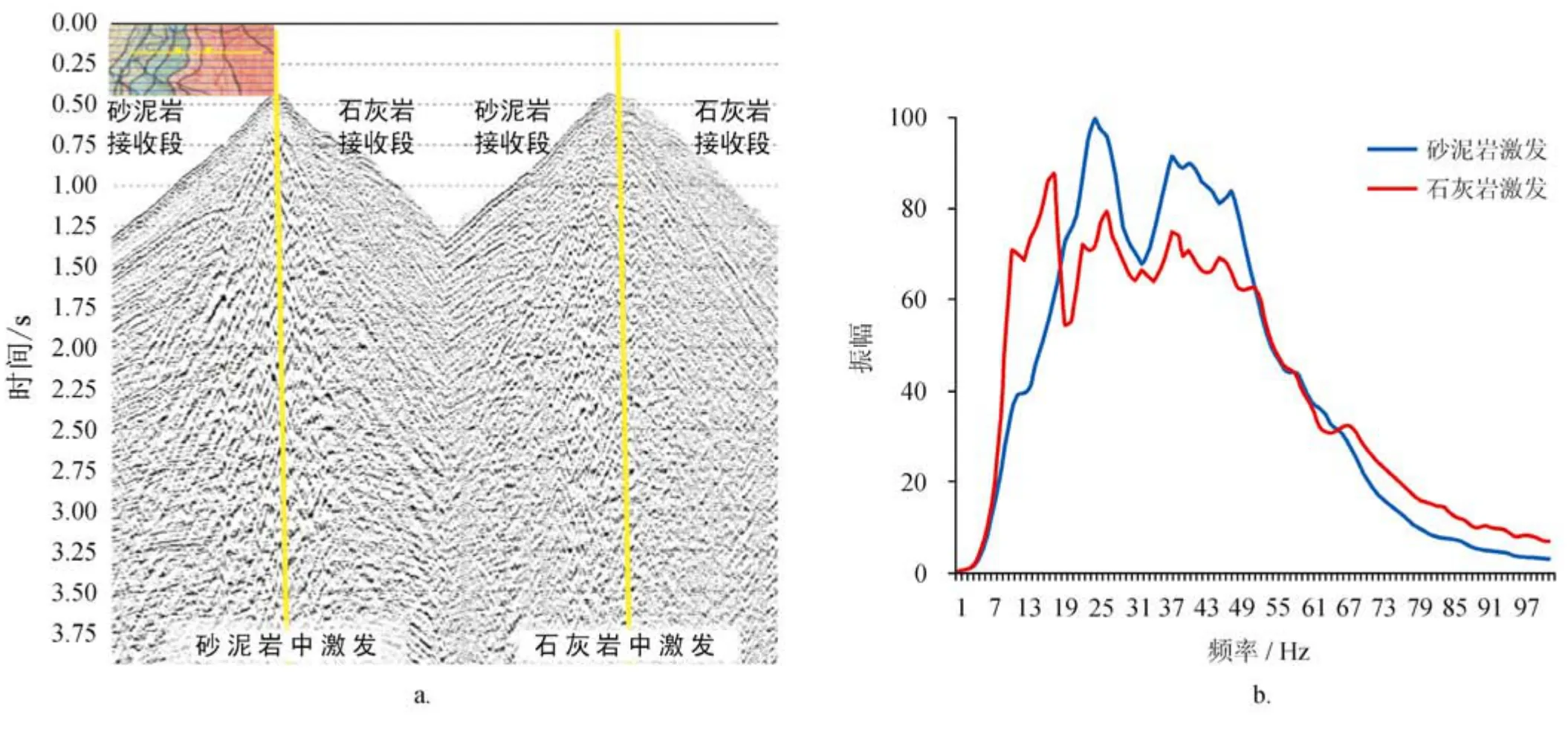

焦石坝工区属山区和大山区地形,地层破碎严重、倾角变化较大,地震波被吸收、能量衰减严重。加之工区岀露岩性以石灰岩为主,约占90%。复杂地表特别是大面积石灰岩出露区激发、接收的原始单炮记录较之于砂岩区,前者有效反射能量明显较弱、信噪比较低(图4)。为满足页岩气勘探地质任务的需要、提高石灰岩地区地震资料成像品质,同时兼顾构造解释、岩性解释及裂缝预测的需求,该区三维地震采集采用了较宽方位、较高覆盖次数、较小搬动距离、较小道距和适中排列长度的高精度三维观测系统,采用了6炮24线的接收排列,观测系统宽度系数高达0.83,覆盖次数高达144次,面元大小为20×20 m2, 纵向最大炮检距达4 300 m。从图5中不难看出,高精度三维观测系统保证了炮检距、方位角分布较为均匀且目的层方位角较宽,符合岩性勘探的要求。下面从接收线数和偏移距大小这两个方面来说明焦石坝高精度三维观测系统能够保证地震资料的成像品质,以满足页岩气勘探的需要。

图4 不同岩性激发接收单炮及其频率分布图

2.1.1 接收线数对成像效果的影响

抽取不同接收线线数开展观测系统退化处理,对比从10条线接收到24条线接收的成像效果(图6)发现,随着线数的增加,地下标志层的成像(图6中黑色箭头所示)信噪比、连续性呈现非线性增强,特别是10线接收到16线接收的成像信噪比和同相轴连续性改善较明显。这说明在此范围内随着方位角及覆盖次数的增加采集效果主要体现在成像的信噪比上,从18线增加至24线信噪比改善幅度减小,但波组间的同向性及能量一致性进一步得到改善。因此,焦石坝三维地震采用24线接收是合理的。

2.1.2偏移距对成像效果的影响

图5 观测系统属性分析

对比不同偏移距的成像结果(图7)可以看出,随着炮检距的增加,在焦石坝构造主体部位浅、中、深层反射同相轴的信噪比和连续性均得到提高,特别是通过限最小偏移距成像(图8)可以发现,不同的偏移距范围内对主要勘探层系中的志留系(Ts)页岩气层(1 400~1 500 ms)均有贡献,但偏移距大于5 000 m时对成像的贡献明显减小;对于Ts系页岩气的勘探,纵向最大偏移距为4 300 m的设计方案能够较好地满足勘探需要——既能够保证志留系目的层的有效覆盖次数,又能够满足志留系以下地层常规油气勘探的需要。

图6 不同接收线数的成像效果对比图

综上所述,高精度三维地震勘探能够获得较高品质的地震资料,目前在构造解释、总有机碳含量(TOC)预测、页岩脆性指数预测以及裂缝预测等方面均已取得了良好的应用效果,下文将逐一举例说明。

图7 限大炮检距成像剖面图

图8 限小炮检距成像剖面图

2.2构造解释

图9为焦石坝地区某测线位置二维和高精度三维地震资料的叠前时间偏移成像剖面对比图。从图9中可以清楚地看出,二维地震资料上的标志层反射波同相轴(龙马溪组—五峰组)连续性、信噪比以及分辨率均较三维资料差。此外,三维资料在断层位置及其产状的刻画上也比二维资料要准确得多,还能对基底老地层进行成像,以满足深部地层页岩气勘探构造解释的任务要求。

图9 焦石坝地区某线位置二维地震资料和高精度三维地震资料的叠前时间偏移成像剖面对比图

2.3页岩层有机质含量预测

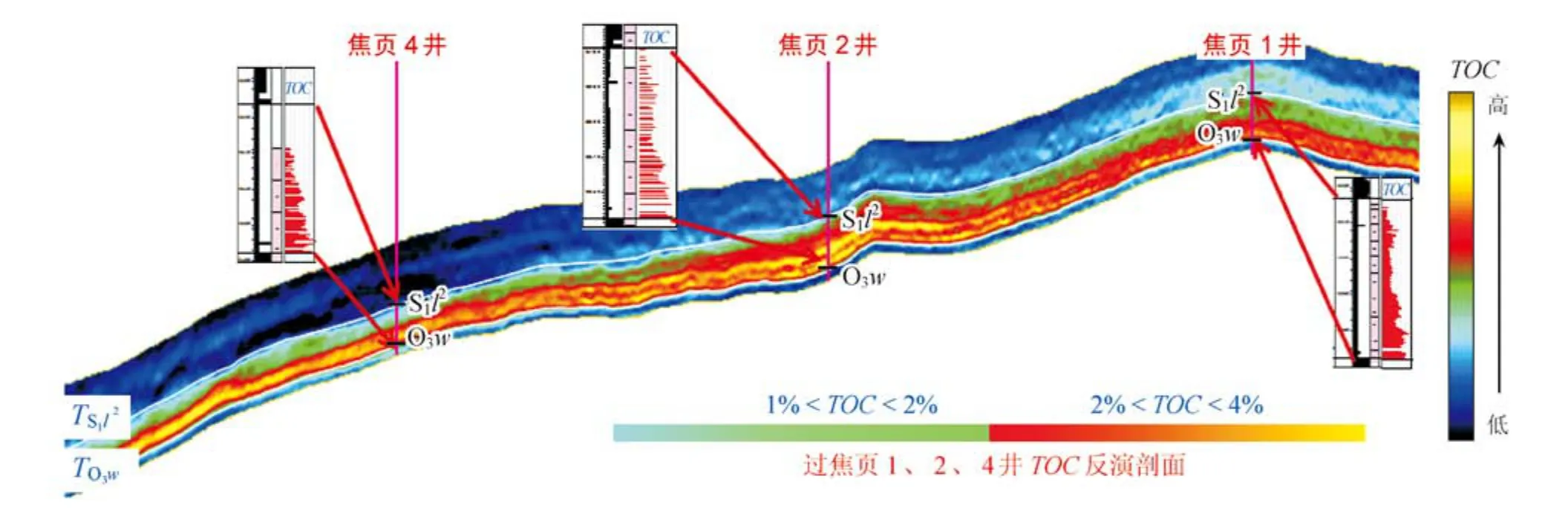

图10是利用高精度三维地震资料通过岩石物性反演得到的过焦页1井、2井、4井的TOC剖面。从图10中可清楚地看出,焦页1井、2井、4井钻测井资料实测的TOC结果与三维地震资料反演的结果吻合较好。这说明高精度三维地震资料反演得到的页岩层TOC可以用于对优质泥页岩的评价工作,为后续勘探开发井位的选取提供依据。

图10 高精度三维地震资料岩石物性反演得到的过焦页1井、2井、4井的TOC剖面图

2.4页岩脆性指数预测

图11为高精度三维地震资料通过岩石物性反演得到的优质泥页岩脆性指数剖面。图11中的黑色曲线为早期二维地震资料解释得到的焦页1HF的井轨迹。从图11中不难看出,二维地震资料确定的井轨迹在蓝色虚线框圈定的位置并没有在高脆性指数的地层中,造成了压裂时破裂压力偏高,增加了压裂施工的难度和成本,降低了页岩气产能。这说明相对于二维地震资料而言,三维地震资料预测的脆性指数可以更好地指导水平井轨迹设计。

图11 高精度三维地震资料岩石物性反演得到的优质泥页岩脆性指数剖面图

2.5裂缝预测

众所周知,页岩气开发中,页岩的可压裂性是页岩气能够实现商业产能的关键,而影响可压裂性的因素,除了脆性指数外,还包括页岩层裂缝的发育情况,即脆性指数越高、裂缝发育程度越好,岩石的可压裂性就越佳。因此,利用高精度三维地震资料宽方位的优势进行与裂缝发育情况相关联的各项异性分析,可以获得页岩层(高角度)裂缝反演的强度及主体方向,进而指导水平井轨迹最佳路线的设计和水力压裂施工最佳参数的确定。图12为利用地震资料的方位信息预测的龙马溪组裂缝发育情况。

从图12中可知,裂缝走向、密度与井上实测结果较为一致。其中焦页1井、焦页3井附近裂缝较为发育,裂缝密度介于1.35~1.60;焦页2井、焦页4井附近较其他井裂缝发育程度稍低一些,裂缝密度介于1.10~1.30。预测的裂缝密度整体上呈现主体部位西南至东北方向裂缝发育密度增大的趋势,这为后续勘探开发井位的设计提供了相对可靠的依据。

综上所述,实施高精度三维地震勘探可以为页岩气勘探开发提供高精度的构造解释、岩性解释及裂缝检测结果,帮助地质人员认识页岩气的富集规律,为后续工作指明方向。

图12 焦石坝地区叠前各项异性裂缝预测结果图

2.6关于高精度三维地震勘探成本和效益的思考

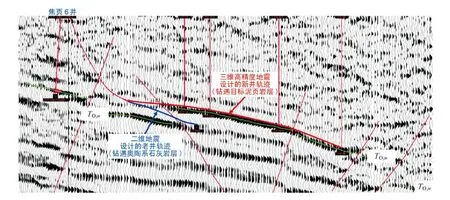

2.6.1高精度三维地震降低了页岩气水平井位设计的风险

众所周知,为了降低页岩气勘探开发的成本,我国早期页岩气勘探普遍采用相对低廉的二维地震资料来设计风险井或评价井的水平井井位。这对于构造简单、泥页岩层发育厚度大的北美页岩气的勘探开发具有一定的合理性,但对于中国相对复杂的页岩气成藏条件,这种勘探思路是值得商榷的。图13为 2013年焦石坝高精度三维地震过焦页6井的解释成果剖面。图13中蓝色箭头所指的井轨迹是根据二维地震设计的(由于当时焦石坝高精度三维地震还未实施完工),结果钻穿奥陶系五峰组泥岩层进入石灰岩层系,设计的水平井钻井轨迹偏离了目标层位(S1l—O3w),不得不抽钻重新设计水平井位,对成本和时效都造成了较大的损失,延缓了页岩气高效勘探的步伐。后期利用焦石坝高精度三维地震资料对焦页6井附近的复杂构造进行精细成像,结果准确地识别出在目标层上发育的逆冲断层,重新设计了水平井井位(图13中红色箭头所指),目前已连续钻遇上千米龙马溪组—五峰组的优质泥页岩层,显示了良好的商业产能潜力,大大提高了页岩气的勘探效益。这说明面对中国相对复杂的页岩气成藏条件,实施高精度三维地震勘探有其必要性,能够大大降低水平井井位设计的风险,提高页岩气勘探的效率,获取到远大于高精度三维地震施工成本的勘探成果效益。

图13 焦石坝高精度三维地震过焦页6井的解释成果剖面图

2.6.2高精度三维地震支撑立体勘探策略的实施

高精度三维地震勘探技术可以为页岩气勘探提供宝贵的甜点信息,但采集施工费用较常规二维或窄方位三维地震采集(用于勘探常规天然气)要高得多。如果仅以志留系页岩层系为目的层,排列长度及宽度均可适当减少,如纵向最大炮检距可降为3 500 m。尽管这样做可以降低一定的成本,但却不能很好地兼顾对其他更深层系的常规和非常规油气的勘探,造成高精度三维地震勘探的技术效益利用率不高、勘探成果无法进一步扩大、无法平衡页岩气勘探开发高昂综合成本的后果。此外,在我国对清洁能源需求量大而供给量又不足的情况下,推动天然气的高效勘探开发是刻不容缓的。

因此,要提高焦石坝高精度三维地震勘探的效益就必须充分利用其浅、中、深层精细探测的技术优势,实施对非常规气和常规气的立体勘探,在突出页岩气勘探的同时,兼顾其他层系的油气勘探,扩大勘探成果,增加同一区块的天然气产能,以平衡同一区块单一层系页岩气高昂的勘探开发成本。张金川等[16]的研究成果表明,四川盆地海相下寒武统、上奥陶统—下志留统等地层暗色泥页岩分布广泛、厚度大,有机质丰富、热演化成熟度高,是南方地区区域页岩气发育最有利的层位。其中筇竹寺组、五峰组—龙马溪组等两套烃源岩是区域主力海相沉积的烃源岩。此外,下二叠统(栖霞组)、上二叠统(龙潭组和大隆组)还发育有两套主力烃源岩。这些结论性认识为四川盆地及周缘页岩气立体勘探的实施提供了应用前景。

2013年在焦石坝地区所采用的24L6S216 T -1R144F观测系统,尽管以突出志留系—奥陶系页岩地层的反射特征为主,但在设计上明显加大了排列长度,在一定程度上兼顾了对较深的下寒武统的勘探。从图14所示的焦石坝区块构造解释纵向结构剖面来看,对下寒武统的反射特征、构造样式均有较为清晰的反映,可以开展海相下组合的构造解释。整体来看,纵向上焦石坝主体以寒武系膏岩层为界分为上、下两套变形层,如图14中紫色标志所示。其中上部变形层主要包括奥陶系、志留系、二叠系及三叠系,主体部位断裂不发育,断层主要发育于焦石坝区块东部及西南部边缘。五峰组—龙马溪组断裂系统断层顶、底分别消失于志留系砂泥岩及寒武系膏岩滑脱层中,多为微小断层,页岩气保存条件好。下变形层主要为震旦系及寒武系,构造变形较强,断裂发育,断层顶部消失于寒武系膏岩层中,其中膏岩层受断层影响变形强烈,形成了典型的膏盐岩滑脱现象。尽管下寒武统地层构造变形相对复杂,但膏岩层的存在为下寒武统生烃层系提供了宝贵的保存条件,同样具备形成常规或非常规大型气田的勘探潜力,为立体勘探的实施提供了目标和方向。

当然,下寒武统地震资料的品质、同相轴的连续性、断层成像的精度均较志留系—奥陶系要差些。这是由于当时的采集设计主要以志留系—奥陶系页岩地层为目的层系,较深层系的地层的有效横纵比相对较低的缘故。这从一个侧面也说明了,在设计高精度三维地震勘探采集方案时,应根据地下生烃层系勘探潜力的大小,在不大幅增加施工成本的前提下,通过优化观测系统的设计,兼顾对多层系的勘探。这样才能充分利用高精度三维地震勘探技术的优势,最大限度地扩大勘探成果。

综上所述,未来在页岩气勘探中,应该以立体勘探作为指导思路,在高精度三维地震勘探采集设计中,必须在照明、覆盖次数、方位角等参数上同时兼顾浅(二叠系)、中(志留系—奥陶系)、深(寒武系—震旦系)层沉积的泥页岩主力生烃层系,满足立体勘探对地震数据的要求,为扩大勘探成果、增加页岩气产能、平衡页岩气高昂的勘探开发成本奠定基础。

3 结论

1)从震旦纪到中三叠世,中国南方地区发育了广泛的海相沉积,形成了多套以黑色页岩为主体的烃源岩层系。其中,四川盆地及其周缘的五峰组—龙马溪组及其下的下寒武统发育两套优质烃源岩,暗色泥页岩有机质含量相对较高、有机质热演化程度相对较高且岩性分布相对稳定,具备形成大型海相页岩气田的基本成藏条件。

2)地质研究成果表明,中国南方海相页岩气成藏特征同北美有所区别,具有优质泥页岩厚度薄、保存条件复杂的特征。因此,对前者实施页岩气勘探,除了要重视烃源岩的生烃能力外,还必须重视其保存条件。

3)采用高覆盖、宽方位、小道距的高精度地震采集,才能为保存条件的精细研究提供高精度的偏移成像资料,才能为叠前高精度弹性参数反演提供较为可靠的叠前成像道集,为进一步开展页岩气“甜点”预测及水平井井位设计奠定基础。勘探成果表明,2013年焦石坝高精度三维地震勘探的实施,有力地支撑了涪陵下志留统—上奥陶统页岩气田的勘探开发工作,大大提高了探井、评价井、开发井的钻井成功率,取得了页岩气勘探的重大突破,形成了除北美之外的第一个具有商业开发价值的焦石坝大型页岩气田。

4)从地震勘探成本来看,仅针对志留系页岩气层实施高精度3D地震勘探技术的确显得较为昂贵,但如果能够在满足其勘探精度需要且不显著增加施工成本的前提下,优化采集设计方案,兼顾具有常规气或非常规气成藏条件的寒武系的地震勘探工作,推动中国南方下组合中深层立体勘探的步伐,获得更多常规或非常规油气的发现,实现高精度三维地震勘探技术效益的最大化,就有可能分摊页岩气勘探成本,实现勘探成本和效益二者之间的平衡,持续推动我国页岩气的勘探开发工作。

参考文献

[1]郭旭升,郭彤楼,魏志红,张汉荣,刘若冰,柳智利,等.中国南方页岩气勘探评价的几点思考[J].中国工程科学,2012,14(6):101-105.Guo Xusheng,Guo Tonglou,Wei Zhihong,Zhang Hanrong,Liu Ruobing,Liu Zhili,et al.Thoughts on shale gas exploration in southern China[J].Engineering Sciences,2012,14(6):101-105.

[2]郭彤楼,刘若冰.复杂构造区高演化程度海相页岩气勘探突破的启示——以四川盆地东部盆缘JY1井为例[J].天然气地球科学,2013,24(4):643-651.Guo Tonglou,Liu Ruobing.Implications from marine shale gas exploration breakthrough in complicated structural area at high thermal stage:Taking Longmaxi Formation in well JY1 as an example[J].Natural Gas Geosciences,2013,24(4):643-651.

[3]郭彤楼,张汉荣.四川盆地焦石坝页岩气田形成与富集高产模式[J].石油勘探与开发,2014,41(1):28-36.Guo Tonglou,Zhang Hanrong.Formation and enrichment mode of Jiaoshiba shale gas field,Sichuan Basin[J].Petroleum Exploration and Development,2014,41(1):28-36.

[4]李新景,吕宗刚,董大忠,程克明.北美页岩气资源形成的地质条件[J].天然气工业,2009,29(5):27-32.Li Xinjing,Lü Zonggang,Dong Dazhong,Cheng Keming.Geologic controls on accumulation of shale gas in North America[J].Natural Gas Industry,2009,29(5):27-32 .

[5]刘伟,贺振华,李可恩,张固澜,容娇君,马钊,等.地球物理技术在页岩气勘探开发中的应用和前景[J].煤田地质与勘探,2013,41(6):68-73.Liu Wei,He Zhenhua,Li Ke'en,Zhang Gulan,Rong Jiaojun,Ma Zhao,et al.Application and prospective of geophysics in shale gas development[J].Coal Geology & Exploration,2013,41(6):68-73.[6]Johnson GM,Miller P.Advanced imaging and inversion for unconventional resource plays[J].First Break,2013,31(7):41-50.DOI:http://dx.doi.org/10.3997/1365-2397.2013020.

[7]Johnson GM,Miller P ,Phillips D.Advanced imaging and inversion for oil production estimates in unconventional resource plays[C]//Unconventional Resources Technology Conference,12-14 August 2013,Denver,Colorado,USA.http://archives.datapages.com/data/urtec/2013/urtec-1579585-johnson.htm.

[8]Koesoemadinate A,El-Kaseeh G,Banik N,Dai Jianchun,Egan M,Gonzalez A,et al.Seismic reservoir characterization in Marcellus shale[C]//2011 SEG Annual Meeting,18-23 September 2011,San Antonio,Texas,USA.https://www.onepetro.org/conference-paper/SEG-2011-3700.

[9]Anon.Mississippian shale seismic reservoir characterization improves gas production[R/OL].https://www.slb.com/~/media/Files/industry_challenges/unconventional_gas/case_studies/seismic_characterization_mississippian_shale.pdf.

[10]Meisenhelder J.Seismic for unconventionals[J/OL].E&P Magazine,June 2013.http://www.epmag.com/seismic-unconventionals-694971.

[11]张金川,姜生玲,唐玄,张培先,唐颖,荆铁亚.我国页岩气富集类型及资源特点[J].天然气工业,2009,29(12):109-114.Zhang Jinchuan,Jiang Shengling,Tang Xuan,Zhang Peixian,Tang Ying,Jing Tieya.Accumulation types and resources characteristics of shale gas in China[J].Natural Gas Industry,2009,29(12):109-114.

[12]赵靖舟,方朝强,张洁,王力,张新新.由北美页岩气勘探开发看我国页岩气选区评价[J].西安石油大学学报:自然科学版) ,2011,26(2):1-7.Zhao Jingzhou,Fang Chaoqiang,Zhang Jie,Wang Li,Zhang Xinxin.Evaluation of China shale gas from the exploration and development of North America shale gas[J].Journal of Xi'an Shiyou University:Natural Science Edition,2011,26(2):1-7.

[13]李庆辉,陈勉,Fred P Wang,金衍,李志猛.工程因素对页岩气产量的影响——以北美Haynesville页岩气藏为例[J].天然气工业,2012,32(4):54-59.Li Qinghui,Chen Mian,Wang FP,Jin Yan,Li Zhimeng.Influences of engineering factors on shale gas productivity:A case study from the Haynesville shale gas reservoir in North America[J].Natural Gas Industry,2012,32(4):54-59.

[14]郭旭升.南方海相页岩气“二元富集”规律——四川盆地及周缘龙马溪组页岩气勘探实践认识[J].地质学报,2014,88(7):1209-1218.Guo Xusheng.Rules of two-factor enrichment for marine shale gas in Southern China — Understanding from the Longmaxi Formation shale gas in Sichuan Basin and its surrounding area[J].Acta Geologica Sinica,2014,88(7):1209-1218.

[15]邹才能,董大忠,王社教,李建忠,李新景,王玉满,等.中国页岩气形成机理、地质特征及资源潜力[J].石油勘探与开发,2010,37(6):641-653.Zou Caineng,Dong Dazhong,Wang Shejiao,Li Jianzhong,Li Xinjing,Wang Yuman,et al.Geological characteristics,formation mechanism and resource potential of shale gas in China[J].Petroleum Exploration and Development,2010,37(6):641-653.

[16]张金川,徐波,聂海宽,汪宗余,林拓.中国页岩气资源勘探潜力[J].天然气工业,2008,28(6):136-140.Zhang Jinchuan,Xu Bo,Nie Haikuan,Wang Zongyu,Lin Tuo.Exploration potential of shale gas resources in China[J].Natural Gas Industry,2008,28(6):136-140.

[17]颜丹平,汪新文,刘友元.川鄂湘边区褶皱构造样式及其成因机制分析[J].现代地质,2000,14(1):37-43.Yan Danping,Wang Xinwen,Liu Youyuan.Analysis of fold style and its formation mechanism in the area of boundary among Sichuan,Hubei and Hunan[J].Geoscience,2000,14(1):37-43.

[18]Zhu Y,Liu E,Martinez A,Michael A,Christophere H.Understanding geophysical responses of shale-gas plays[J].Leading Edge,2011,30(3):332-338.

[19]陆基孟.地震勘探原理(下)[M].东营:中国石油大学出版社,2006:55-61.Lu Jimeng.Principle of seismic exploration (II)[M].Dongying:China University of Petroleum Press,2006:55-61.

[20]刘振武,撒利明,杨晓,李向阳.页岩气勘探开发对地球物理技术的需求[J].石油地球物理勘探,2011,46(5):810-818.Liu Zhengwu,Sa Liming,Yang Xiao,Li Xiangyang.Needs of geophysical technologies for shale gas exploration[J].Oil Geophysical Prospecting,2011,46(5):810-818.

[21]赵殿栋.高精度地震勘探技术发展回顾与展望[J].石油物探,2009,48(5):425-435.Zhao Diandong.Review and prospect on High-precision seismic exploration technique[J].Geophysical Prospectingfor Petroleum,2009,48(5):425-435.

(修改回稿日期 2015-12-31 编辑 居维清)

Application of 3D high-precision seismic technology to shale gas exploration:A case study of the large Jiaoshiba shale gas field in the Sichuan Basin

Chen Zuqing,Yang Hongfei,Wang Jingbo,Zheng Tianfa,Jing Penggui,Li Suguang,Chen Chao

(Sinopec Exploration Company,Chengdu,Sichuan 610041,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME 36,ISSUE 2,pp.9-20,2/25/2016.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

Abstract:The accumulation pattern of the marine shale gas in South China is different from that in North America.The former has generally thin reservoirs and complex preservation conditions,so it is difficult to make a fine description of the structural features of shale formation and to reflect accurately the distribution pattern of high-quality shale by using the conventional 2D and 3D seismic exploration technology,which has an adverse effect on the successful deployment of horizontal wells.In view of this,3D high-precision seismic exploration focusing on lithological survey was implemented to make an accurate description of the distribution of shale gas sweet spots so that commercial shale gas production can be obtained.Therefore,due to the complex seismic geological condition of the Jiaoshiba area in Fuling,SE Sichuan Basin,the observation system of 3D high-precision seismic acquisition should have such features as wide-azimuth angles,small trace intervals,high folds,uniform vertical and horizontal coverage and long spread to meet the needs of the shale gas exploration in terms of tectonic interpretation,lithological interpretation and fracture prediction.Based on this idea,the first implemented 3D high-precision seismic exploration project in the Jiaoshiba area played an important role in the discovery of the large Jiaoshiba shale gas field.Considering that the high-quality marine shale in the Sichuan Basin shows the characteristic ofmulti-layer development from the Silurian system to the Cambrian system,the strategy of shale gas stereoscopic exploration should be implemented to fully obtain the oil and gas information of the shallow,medium and deep strata from the 3D high-precision seismic data,and ultimately to expand the prospecting achievements in an all-round way to balance the high upstream exploration cost,and to continue to push the efficient shale gas exploration and development process in China.

Keywords:Sichuan Basin; Southeast; Marine facies; Large Jiaoshiba shale gas field; Horizontal well; 3D high-precision seismic exploration; Stereoscopic exploration; Sweet spot prediction;Hydrocarbon information

通信作者:杨鸿飞,1980年生,高级工程师,主要从事石油物探技术研究工作。地址:(610041) 四川省成都市高新区吉泰路688号中国石化西南科研办公基地。E-mail:swpiyhf@sina.com

作者简介:陈祖庆,1968年生,教授级高级工程师;主要从事石油物探技术研究及管理工作。地址:(610041)四川省成都市高新区吉泰路688号中国石化西南科研办公基地。ORCID:0000-0001-6836-1249。E-mail:gxlpczq@163.com

基金项目:中国石油化工股份有限公司科技部项目“四川盆地及周缘区块下组合页岩气形成条件与有利区带评价研究”(编号:P13129)。

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2016.02.002