泣榆

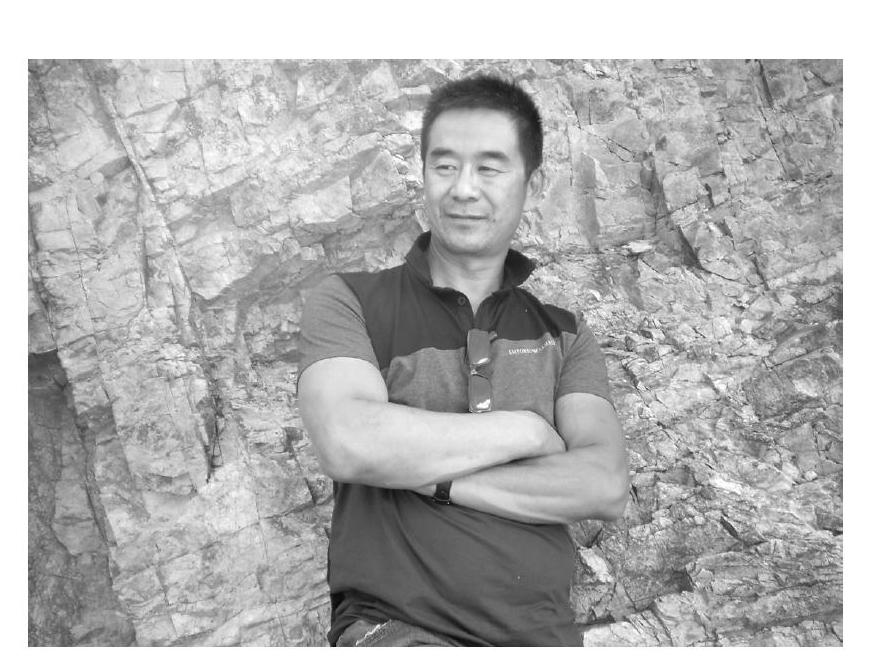

2016-04-15尹德朝

尹德朝,安徽桐城人, 1998年开始文学创作。鲁迅文学院第十三届高研班学员。曾在《十月》《当代》《作家》《中篇小说选刊》《小说选刊》《小说月报》等多家文学刊物发表并转载中短篇小说百余篇,出版长篇小说《沙潮骤至》、中短篇小说集《盐碱滩往事》《轮回》等,现在新疆克拉玛依市作家协会任职,中国作家协会会员。

在那件并未在意的小事之后,廖伟东被捕了。这天是周末,他刚参加完民政局一个会议走进小区,两个穿便衣的执法人员把他挡在单元门口,他们看上去很不耐烦,可能已在这里守候很久。他们向他出示证件并宣读了拘捕令后给他戴上了手铐,这事令他瞠目结舌:“我怎么了?”

“你会知道。”其中一个说。“我能打个电话吗?”他欲从包里取手机。对方回答简短:“不能。”同时抽下他腋下的牛皮夹包。时值下午六点,下班高峰期。他们从门口走到小区停车场,在这段一百多米的路程所幸没有碰到什么熟人。这个时间点也是他的上高二住校的儿子周末回家的时候,他希望碰到他,给他交代些什么,诸如爸要出差、暂时去你妈那里住之类。他们没有相遇,他可能又去网吧了,也好,孩子很聪明,倘若真要是碰到,一看这气氛这架势准会明白三分。平时他最烦儿子去网吧,一个搞教育的,自己的孩子也管不好,里外还不能说得太多,两年来家庭破裂,这父亲又犯事,一个只有十七岁的孩子,咋能扛得住?就要高考了,老天,少给他一点刺激吧!唉……他的人生太失败。

他们越过他的灰色宝莱车,来到了一辆窗膜黑到极致的白色车前,车牌打头的“O”字,打消了他对两个司法人员的怀疑,同时感到事态的严峻和人生的脆弱。车上没有闪烁的顶灯,除了车牌与私家车相同,整体看上去他们像是有意做得很低调,这是不是在照顾一个政府小官员最后的一点面子呢?两人把他推进后门,便分别坐在他的左右。开车的是个穿制服的年轻民警。车内烟味很重。他本能地回头看了一眼自己的车子,它像是突然有了灵性,窗口变得酷似一张哭泣的大嘴,若即若离尚可感到呼出的热气和嚎声的分贝。它天天跟着他东跑西颠,或风驰电掣于街道马路,或静如止水候于楼下憨态可掬,整整五年他们形影不离。此时,他将与这车这座城市渐行渐远,不知何时还能再走近它们。

车上,他忍不住询问他到底怎么了,缉捕人员大概告诉他,一个大学生报案,诉教育局招生办副科长廖伟东性侵她。性侵?搞笑,他身边并不少自荐而来的女人,一个大学生?他怎么一点也记不得了呢?他只记得一个中学生两星期前在他家门前被车撞死,可这跟他也没任何关系。这个孩子曾是他五年前在中学执教时的一个学生,今年高考他考得不太好,三本的希望都不大,他求廖老师能不能帮他进一所好一点的学校。他说他很为难,一个单身,又没有钱打点人家,不太好办。事后他怪自己怎么会给一个孩子说这种窝囊话呢?三天后学生约他去一个餐厅吃饭。学生背着个书包亲自来接他,他似乎感到学生领略到他那句话的含义了。学生想上楼,他要他在楼下等,他正和一个女人网聊。那天他要是叫学生上楼或是他早出来五分钟,灾难可能就错过去了,临出门时觉得身上的西装过于庄重,换了T恤后又在镜前臭美一番。这期间学生站在楼下低头看手机耐心等他,一个女司机在楼下倒车位,错把油门当刹车,学生被猛烈挤压在一棵榆树上,包里有很多钱飞出来,引来路人哄抢……

他唯一能做的就是通知120急救中心。这件事情发生后不久,廖伟东隐隐感觉到,每当自己开口讲话时,舌头就变得沉重迟钝,在纸上写字时写得歪歪扭扭难以辨认,同时他觉得自己失去了平衡力,变得十分健忘。眼前总觉得飘舞着许多黑色的带子,深夜总是隐约听到楼下有哭声……

他对市看守所的第一印象是那道高悬在砖墙上的钢丝网,它被卷成筒状横卧在墙上,看起来很像一条长满茅刺的巨蟒死去多时。车子直接开进了高墙,大门一打开,一股油漆和油地毡的气味便扑面而来,几个囚犯正在干活,提着银色漆桶刷一处监舍栅栏。在他被两人带进去时,好几道门在他面前打开又在身后关上,一路上其中一人不断出示有关他的卷宗。之后他的手铐被去掉了。走在一张桌前,警察要他签字按手印,又给他照了相。最后要求他站在一个由铁丝格栅围着的柜台式长桌前,把口袋里所有的东西全都拿出来。他的手机、钱包、钥匙和手表及皮带一并放进一个棕色的牛皮纸袋里,然后写上了他的名字、日期和时间。狱警告知他,一会可以用监控电话跟家人通话,并有聘请律师的权利。

他先给儿子打了电话,电话接通后却迅速被对方摁掉,再通再摁掉。这并不奇怪,儿子手机显示的号码一定是一排陌生且古怪的数字,他是不会接的。他曾告诉过儿子,一般不要接听陌生的号码,身处“招生办”这种敏感部门不乏处心积虑之人。朋友的电话一接就通,他便简要说了一下自己的情况。朋友姓胡,是一个从事民事诉讼的律师。胡律师说,他会放下手头的一切业务,为廖伟东办好这件事。

打完电话后,看守拉着他的手铐,带他顺着另一条廊道走进一个医务室。戴口罩的法医撸起他的衣袖抽了一针筒血,应该是入狱体检。虽然针扎得潦草随意,嫌疑人也能享受如此待遇体现了我们这个时代的进步。之后他们从一扇厚重的铁门走进去,咣当一声铁门锁上。他想,此地应该是真正意义上的牢房了。环顾四周,一线昏暗的灯光亮着,屋里噪声很大并弥漫着一股浓烈的变馊食物和排泄物的气味。正在打牌的犯人们喧闹声很大,把他弄得晕头转向不知所措。门前一个小窗口被打开,有人喊他的名字,他走过去,送进一盒饭。晚饭已开过,这是给晚到者的特例。他把饭端到墙边,并不想吃,透过铁栅栏和玻璃窗,长时间呆望着发着一点白光的外界。眼睛适应后,他在一把木椅上坐下来,小心翼翼地打量着屋里的犯人。

有人凑上来,问道:“喂,一看你就是个当官的,贪污?嫖娼进来的吧。有烟么?”

廖伟东拍拍自己的口袋:“没有,我不吸烟。”

犯人抬手就是一巴掌:“妈的腐败分子,你就不能找找吗?”

“问他有没有钱!”正在打扑克的一个人大声说。

廖伟东不想惹事,本能地摸兜,居然找出两张十元,这应该是交停车费时乱塞在后裤兜里的找零。“头儿,二十元,只够买两包红河的。”打扑克的人说,“妈的,让这个腐败分子面墙站立,不要睡觉。”为免受皮肉之苦,他乖乖服从。他从来没有如此近距离长时间地凝视过墙上的同一地方,细节很多,每一个不同形状的小点,都能够巧妙地无限延伸成为故事。从关押他的条件上看,此案应该不会牵扯到经济或政治问题,那样他会被关进单间的,别看这里乱糟糟地关着一些社会小混混,把他与其一视同仁,某种意义上讲应该是一般刑事或治安小案件,理应是一件好事情。

第二天中午,一个狱警开锁走进来,看了一眼盘子里昨晚和今早一动没动的饭后,扭头看着整齐站立于床边的关押者,懒洋洋地问他:“他们打你了没有?”他回答没有。

“你还挺幸运,这帮畜生最看不顺眼的就是官。”

他想,应该是没有被狱方收走的二十元钱起了作用。看守把他领出牢房时,发现没有给自己戴手铐。“我们去哪里?”他大胆地问。“你暂时被取保候审了。”警察回答他。

会客厅里,他看见了胡律师,在这个完全封闭的特殊环境,见到熟人倍感亲切。廖伟东朝他走去,向他伸出手。

胡律师也伸出手,但他并没有让他握住,这里不是外界不是社交场合,各自不同的身份也不允许他们过于亲热。胡的手只是放在了他的肩上,正经道:“保释金已经付了。我们可以离开这里了。”他便跟在胡的身后,迈着拘谨而急促的小碎步走出看守所大门。

胡律师跟他的年纪差不多,四十来岁。他们曾在一个宴会上碰过面,彼此留了名片。后来他帮过胡律师的忙,把他一个亲戚的孩子跨学区送进本市最好的一所中学。廖伟东想,胡律师应该还记得这件事,不然他也不会这么快就到了。

一到外面,廖伟东便深深地吸了一口气,远处群山和市郊的高楼在秋季田野上投下深深的阴影,清风夹带着树叶和荒草的味道沁人心脾。走到胡律师车前他停住脚,回过头向看守所望了一眼,恍若经历了一次阴阳两界的穿越一般。但他知道,这并非是最后的诀别,弄不好他还会进来。

钻进车里,胡律师打趣道:“算是来过一次了。那里边一点儿也不好玩吧?”

廖伟东叹一口气:“就像做梦,现在我似乎都还没醒。”

胡律师哈哈笑:“如果你现在还没有醒麻烦就大了。”又问,“拘捕你时,要你跟他们讲什么了吗?”

廖伟东摇了摇头:“没有。”

“你也没有问为什么抓你吗?”

“没有,我就是问了他们也不会说。”

胡律师点点头:“没错。很好,可能问题不会太复杂。你做得不错,他们最善用的手法就是挖潜,你懂的。”

廖伟东凄惨一笑:“经济上政治上我都没问题。”

“没有这些问题就好办多了,呵呵。”笑过后他正言道,“不过,你的问题可要比经济和政治丢人噢,在解决生理问题上,”他拧头看他,“你的智商很低呀。你这么聪明,怎么会落得让人家告你呢?那女人很诱人吗?”

他只是一个劲叹气,不知该怎么说。因为要说很多话,胡律师索性把车停在路旁,用审视的眼光注视着他:“老廖,好好听我说,一个二十多岁的姑娘控告你性侵,这个案子的严重性不在事件本身而在于你是个官员。好在这姑娘并没有把视频挂到网上去,否则你就是不蹲狱,也身败名裂……”

“阴谋!她既然事先做了拍摄准备,分明是想陷害我。”

“结论还不能下这么早。警方从她衣服上提取到了精液,经DNA比对,是你的。”

他想到了入狱抽血,万念俱灰。

“只是衣服上,不是体内。你要挺住,首先自己不能垮。”胡安慰他,“碰到这种事,只有律师能帮你。我看得出你是一个很容易动感情的人,这是优点也是个缺点啊。”

他不置可否,大脑一片空白。

胡律师停顿了下说:“看守所副政委是我的老乡,昨天我已看到了警察的立案报告和女人的报案笔录,感觉有很多漏洞。你放心吧,一切都在咱们的控制之下。”

胡律师那充满信心的低沉的豫南口音让廖伟东感到了安慰。他瞟了胡律师一眼,头秃得很厉害,戴着副乌黑的墨镜,阳光下那张胖脸红光满面,像个包工头或便衣警察,也像黑社会,就是不太像律师。

车开到廖伟东小区门口,胡律师把手搭在廖伟东的肩上:“不管你有多少疑问或多么的急切,最好不要以任何方式和借口去跟原告谈,她会一字不落地录下来,这个女人很歹毒。”

廖伟东点点头。

“我走了。回家好好睡上一觉吧,尽量把这事丢在一边,安心工作,不然身体会垮掉的。还有,别忘还我钱噢,保释金一万四,回头我把账号短信发给你,不着急,等案子结了再还也行。下车吧。”他使劲握住胡律师的手,心情很复杂,也很委屈,鼻子一酸泪汪汪:“我很混。谢谢,拜托你了……”

胡律师抽出手:“现在谢我还有些过早,先把钱准备好,我说的不是保释金。用它的地方很多。”

“我知道。”廖伟东再次深深点头,感觉人要是倒霉,看谁都是爷。

家里除了杯里的茶发了霉桌上落满灰尘外,跟三天前他走时一点弯化也没有,儿子好像并没有回来。他想给他打电话报个平安,他很想他,一看时间正是他上课的时候。手机黑屏,早就没电了。廖伟东充上电,脱去外衣,钻进卫生间洗澡,希望那热烘烘的水能够冲去看守所里的晦气。分明感到睡意浓浓,可是上床后刚打了一个盹,猛一激灵又醒了,噩梦重重。他知道他的事远没有完,前途声誉级别乃至公职……这一切也许都会因此转瞬即逝。无助与孤独乌云一般压上心头,深感与妻子离婚是一个天大的错误。他一直以为自己很强大,仕途顺利,处事平和,人缘很好,业余生活也很丰富,还出过一本有关中学生心理方面的书,从不间断的器械训练使他体格健硕,因俊朗而吸引到身上的异性眼球给他带来无比的优越和自信。由此,他喜新厌旧,在网络社交等场合频涉异性浑水颇有些得意忘形,哪里想到淫欲背后潜伏着巨大的灾难。

大脑记忆慢慢复苏,那女人的确来过这间房子。她叫苏玉珊,很大众化的名字。他们有过拥抱,还在沙发上翻来滚去,他并没有进入,隔着她的裙子早泄了。之后她就走了,好像什么也没发生。以后他们再也没见过。他们是在教育系统一个招聘会上遇见的,简历注明她是省师范大学毕业目前待业,有时会做超市导购和家教之类的工作,她说她一心想做个中学教师。廖伟东问她学的是什么专业。

“数字化管理学。不过美术和舞蹈也行。”她说。然后他们开始交谈起来。她告诉他,白天在家乐福超市做导购,晚上给几个小学生上美术和舞蹈课,每星期上三天课,一边做一边找工作。他看着她,不断点头,长得这样美丽又吃苦耐劳的女孩子已不多见了。说他自己是教育局某科领导,也许能帮她。

“我能看出来,典型的官员模样!嘻嘻……”女孩的语调十分暧昧。

他们就这么交谈着。他问她每月报酬够用吗?这是他靠近女孩的开场白。

“你可以想象到的,没有正式职业,挣得再多也没有安全感。”女孩眼神忧伤地把上身往前伸了一下,很像是有意想靠近他。

清爽而温热的体香扑面而来,让他有一种想接触下去的强烈欲望。他对她说,可以帮助她在中学找一份教艺术的工作:“如果你信任我的话可以来找我。”他给她留下了自己的号码和地址,她笑得纯净灿烂,说他一看就是个能靠得住的人。

几天后,她在上午十点钟左右前来拜访他,廖伟东在门前迎接她。她穿了件麻色长裙和一件洁白的无袖衫,凭经验这应该是一种暗示或召唤。头顶上太阳光直射下来,很燥热。她站在他的前面,吮吸着一罐可口可乐,典型的90后作派。他带她上楼,体型健美,举手投足健壮有力。她踮着脚尖走路,一个标准的舞蹈演员走路的样子。进屋后她打量了一下四周,听见他在她身后把门锁上了。他带着她看了看屋子。起居室、书斋,还有厨房。他们还看了看卧室,不过她没进去。他给她冲了杯咖啡。

“漂亮的房子……就你一个人住这儿吗?你们官员的日子过得可真是潇洒。主要工作是开会、剪彩和吃饭,是这样吧?住在这样的房子里真好。这是你的书房吗?”她歪着小脑袋浏览书柜上的书名。其中一本是他有意放在最为明显的位置。“这本书有你的名字,你写的?”他点头。“中学生叛逆期心理分析。”她念道。“这书一定畅销,你一定搜集了不少事例吧?女生方面的内容很多吧?”

他笑一笑,随便道:“主要是写给家长看的,当他们难受或害怕自己的孩子犯错时往往束手无策,此书力争使他们更为舒服些。”他吃不准她会不会理解,便不想说太多。

她点点头笑说:“真不错。你很高尚,心地善良,人长得又帅,一定有不少女人欣赏你。这是我的真心话。”她笑得特别灿烂,声音中流露出的某种打情骂俏的娇嗲样儿令他心旌摇曳,应该尽早进入主题了。

他笑道:“希望你也算其中一个噢,呵呵。”接着,他说她有一副好身段,整个人显得生气勃勃。她坐在沙发上,对面是一排落地窗帘。他坐在沙发的另一端。他们什么都谈,就是没谈工作的事。他问她是采取什么方法来保持这么好的体形的,她说是舞蹈,但后来她说她的背身下半部一直疼痛不打算再跳了。他告诉她可以做一些体位缓解疼痛。“比如瑜伽,是这样。”他脱了上衣,站起来给她做了几节,然后建议她也试试。他明显想用凸显的肌群吸引她。她站起来,跟着做了几下,笑说她不行。

等她重新坐下后,他们便坐得更靠拢了。闪闪发亮的窗下,苏玉珊的身体散发出一股热量。廖伟东再也无法把自己的眼光从她身上移开了,他伸出手揽住了她的腰,告诉她,她相当吸引他:“你身上有一种无法形容的美。”然后他开始拥抱她。她听任他这么抱了一会。他移动自己的身子,让她在沙发上躺下,接着他全身覆盖下去,撩起她的短衬衫抚摸她的乳房还有下身。她突然请求他别这么干。他继续压着她,抚摸她。她决定不挣扎,而是等待着什么。他显得相当激动。这样持续了一会儿,然后她感觉到他的激情达到了高峰。就在这时,她知道他已经在射精了。她可以从他的身体上感到这一点。她把他推开,站了起来,看了一眼身上的遗留物,突然说:“你让我想起我继父。他曾经强奸过我,之后弟弟坚持跟我一起搬出来,我们独自生活。我要走了。”她开始变得焦躁不安,恍然不知所措。她走到前门,打开门,转过身问他:“你是否真的给我找到了工作?”他懵里懵懂,尚无走出某种境地:“你说啥?”还没等他作出回答,她就离开了。

廖伟东试着去单位上班。领导问他这两天干嘛去了,他撒谎说父亲病危,动身匆忙手机落家里所以没顾上请假。心中暗喜,看来单位并未知道他被拘留的事,他依旧可以和平日一样正常生活,高悬的心渐渐落下来。后来知道,组织上比他知道的更早更多。

首先是一个星期前就安排他去首府的一个会议被取消了。他拿不准这是否与出事有关。随后内地一所三本大学尚有几个名额下到本市来,事前他让两个不够三本线的考生慢慢等不着急,现在录取学校来了,应该尽快通知学生家长;紧接着还有一个某中学有关实行走班制专题研讨会的邀请函,要求他做嘉宾主持。犹豫再三,最后决定去,不管人家认为他干了些什么,他都该去做,不能耽误份内的工作。

然而,第一个学生家长不接他的电话,第二个家长很冷淡:“不麻烦您了。”连声谢谢都没有。嘉宾主持还有一位女同志,他电话叫到她办公室来一下,核对一下主持稿。她倒是按时来了,不过是告诉他她不想参加了,另有一个会议与研讨会有冲突。她探寻地看了他一眼,想要说什么,迟疑了一下,还是转身离开了。他开始感到周围的环境不太对。

大厅里,办公室里,职员们似乎都在回避他。开会时,他们均表现出一种对他在场的勉为其难的容忍。但没任何人提起或暗示他些什么。专题研讨会上,教师们均以好奇的眼光看着他。但是不管他说什么或做什么,他都没法从他们那儿得到更多反应。他尽可能在那里多呆一会儿,然后早早溜了出来。接下来的几天里,他与别人打招呼,几个人似乎装作没看见他。最后他干脆不再去注意任何人,他装出一种全神贯注做事的样子,形单影只地关在办公室里,避免外出甚至上厕所。他无法集中心思工作,这种离群索居和遭人遗弃的滋味让他生不如死。他全身心地投入到健身训练中,每天太阳初升,沿着自行车道一直跑到市区的边缘。市郊街景人稀地绿,置身于长满野红柳和垂叶榆的旷野中让他感到放松。许多个下午,他都到户外不停地慢跑,不再想看到任何人,一点一点熬着生命留给他无所知晓的时间。

夜里胡律师来电话:“老廖,昨天我给那个女人打了个电话,跟她好好谈了谈,争取让她撤诉,或许这件事并不像我们想象的那样复杂,不外乎就是为了一点钱嘛,你有多少?”

“只要不是狮子大开口,还是有一些的。”他说完后,心一疼,五十来万的存款是准备给儿子上大学、买房子的费用。

一星期后的一个下午,胡律师来到他的办公室:“这女人坚持不撤诉。根据安排,后天出庭受审。我们提出无罪申辩。对你来说,证明自己无罪是极其重要的。”

有一个同事探头朝屋里望了一下又走了,胡律师上前把门狠狠关上。

胡律师把原告给公安局的陈述材料递给他看,有段话这样写道:“从廖科长那里回来后,一直感到非常沮丧,无法入睡,也没法吃饭,无法集中注意力。她一直反胃,而且再也没法同自己的男朋友发生关系……”

“难道这也算性侵她的证据吗?”他愤愤说。

“你往下看吧。”胡律师点着烟,望向窗外。

看过后,他觉得女人的陈述大体接近事实,但很多细节完全不对。他把材料递给胡律师说:“有些地方她在撒谎,我根本没把门锁起过,她随时都可以离开,还有她是主动进我房子的。她根本没什么兴趣谈论工作问题。没错,我是为她做过几节类似瑜伽的体操,并没丝毫性暗示。等我们重新坐回到沙发上以后,我们应该是同时开始拥抱对方的。她还主动吻了我。我是有过一些充满感情的触摸,说不上摸在什么地方。她是推开过我一回,然后她又开始主动拥抱我。我是男人肯定有生理反应,我早泄了,但并没有强迫她做什么。等她把我推开时,突然说,她继父曾经强奸过她。之后她就走了……

“不用说了。”胡律师打断他,“她要是真的录了像那就更好了,录像会证明一切的。”

传唤到庭的前一天,廖伟东坐卧不安。给胡律师打电话,始终无人接,他知道他的手头上并非他一个案子。没有事先约定,他驱车去了胡律师的办公室,他不在,这是他料到的。晚上他打通了胡律师的电话。

胡律师说:“你见我解决不了什么问题,一切都要看明天了。再说我忙了一天,太累,明天早晨我们在法院门口见吧。”廖伟东一夜未眠。

清晨法院门口,胡律师和一个人说得没完没了。最后,他走到廖伟东的身边道:“老廖,就我个人而言,不管法庭作出什么糟糕的判决,我完全相信你是无辜的。这是一个可怜的色诱的案子,提出性侵的指控纯属无稽之谈。不过根据眼下大环境,公诉人对官员敏感程度及民众偏激的意识倾向对你不利,他们总是将色与财捆绑销售。作为你的律师,我建议你别提出任何抗辩。这是冒险。”

廖伟东张口欲言,胡律师抬起手:“请你仔细地考虑吧。”

苏玉珊走上法庭。法官打量着这个年轻漂亮的姑娘。她正在极力表现出某种屈辱和掩饰不住的羞怯,她想给众人留下一个强烈的怜香惜玉的机会,法官提了不少问题,她作了许多回答。她显得非常自信。之后廖伟东亦作了自述,提出了更多的问题。他们各执一词。

胡律师提出无罪的申辩,法官只是看着听着。最后,法官问廖卫东:“被告,你邀请她到你家去进行一次有关工作方面的面试,但实际上根本没有这种面试?”

廖伟东张嘴欲言。胡律师和原告律师均举手。

法官允许原告辩护人陈诉。

“我们从审判长的观点不难看出,被告,那是你的家,而不是你的办公室。你分明就是为了一件并不存在的工作来达到你实施兽欲的目的。你是官员,手里有权。你受过高等教育,为人师表,可你却把你肮脏的精液喷射在原告的身上。她不堪其辱,愤而离去,这就足够了。审判长,陈述完毕。”

法院允许被告辩护人发言:“本案公开透明,我建议,是否能把原告作为证据所提供的影像资料公之于众?”

被告辩护人的建议得到法院采纳。图像呈现在屏幕上。

……他在为她倒咖啡并放在桌上时,她做出了某种动作。她搂住了他的腰,在她坐下时挨着他的肩膀,那副样子明显有所意图。她的神情有挑逗性质甚至是轻蔑的,好似在说,来试试我吧。他经不起诱惑,接近她,她用身子挨紧他,他很亢奋。之后,她抽回身子,低头看裙上的渍迹,再之后,她走了……

旁听席哗然。法院判决:“……根据检方取证及原告所提供的影像显示及辩护人双方各自陈述,本院没有看到被告以强迫手段对原告实施非理性侮辱。现宣判如下:被告强奸未遂罪名不成立,免于起诉。”木槌下落,“退庭!”

廖伟东看到,当女人离开审判厅时,她毫无表情地看了他一眼,这眼神既明亮又黯淡,既丰富又简单。他和胡律师一同走出来,他大声问:“老胡,她到底想干什么?”

胡律师咂着牙花:“她好像只是要你出丑?好像也没这么简单。我要好好查查她有无精神病史,可以反告她。”

“算了,得饶人处且饶人,都过去了,算了吧。”廖伟东说。

“或许她天生习惯于制造这种轰轰烈烈的风流韵事,演艺圈里此类情况不少见。”

尽管无罪释放,单位还是给了廖伟东不轻的行政处分。男女同事们依然对他保持着一段距离。他开始认识到,即便是无辜的,也已声誉扫地,无法在教育部门呆下去了。

廖伟东向单位提出辞职申请,得到了允许。他将自己的房子挂了出售的牌子,他接受了另一座城市一所民营学校的工作职位。房子是他离婚后新买的,原本打算让自己的婚姻重打锣鼓另开张。此时他觉得这屋子太晦气。

他终于睡了个踏踏实实的好觉。第二天中午起床后,他给儿子拨了电话,让他过来吃饭,说有事要跟他谈。“有事你就电话里说吧。”儿子说话越来越像个大人。他说:“明天我想请你和你妈吃饭。”电话那头长时间无声,“儿子你在听吗?”

“在听。爸,我妈夜里总哭,她挺想你,我们希望你能回来。”

廖伟东的鼻子发酸,一时说不出话来:“好,我会考虑的。”

冥冥之中,他似乎又听到楼下有人低泣。他起身,慢慢地穿过客厅来到阳台上,朝楼下探望,除了茂密的榆树叶,他什么也看不到,不过,有一棵榆树上总飘着一条黑丝带。突然想起那个孩子,他是靠在那棵飘着黑丝带的树上吗?远处钟楼鸣响,不知怎么他仍然有一种身负罪责的感觉以及在皮肤上紧绷着一层细盐粒的畏惧感。不管他怎样努力,也摆脱不了。

一年后,廖伟东偶然碰见了苏玉珊。他和家人正在超市购物。儿子考进一所不错的大学,放假回来。一家三口其乐融融。他推着购物车哼着小曲慢步行走,当走到卫浴货架时,发现一个导购在看他,觉得她很面熟,不用细想他便认出她是谁。他站住了,心跳陡然加速,那些本来封尘在羞辱记忆里不愿再提及的诸多疑问,在已成风趣往事并在极为安全的环境下,突然迫切地想得到解答。没等他先开口,苏玉珊先是灿烂一笑:“是你儿子吧?真帅。”

“姐姐好!”儿子嘴甜也懂事,缠着他妈迅速离开了。

“跟我弟弟长得挺像的。”苏玉珊说,“他要是活着,应该上大二了。那天,他请你去餐厅吃饭,其实桌上只有我一个人。弟弟曾告诉我,廖老师是个单身,没钱。我拼命筹钱,心想,等吃完了饭,就和你开房。为了弟弟,我什么都会干。我等了很长时间也不见你们来,就给弟弟去了个电话,弟弟说老师让他在楼下等。那天你要是让他进屋,什么事都不会发生。你为什么不让他进屋?为什么让他一直等,等了那么长时间……”

廖伟东不知道何时离开那姑娘的,手里的小货车也不知啥时丢了,他不应该知道这些,这会折磨他一生的。他莽莽撞撞走出超市。阵阵冷风吹落树叶,又进入秋季了。是啊,那孩子不死,该上大二了。

责任编辑 赵剑云