邂逅江南 领略婉约之美

2016-04-15

江南曾经是中国最富于闲情的地方,也是中国顶级休闲生活的代名词。这里水巷小桥多、人家皆枕河;有精致的园林,还有美食;有钱人家锦衣玉食,家中亭台楼阁;平常百姓也能尽享天光云影、长堤卧波;得意时,“骑马倚斜桥,满楼红袖招”;不得志了,也可听取“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”;寻常日子,“山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头”;就算偶有忙碌,也要向友人“聊寄一枝春”……

供公众观瞻的江南园林,古时就是私人住所,或为官宦文人的寓所,或为盐商巨贾的豪宅。在江南园林的布局上,我们能直观地体会到建筑学家梁思成所说的,追求绝对的自由,“一反对称之隆重,出之以自由随意之变化”,因为这里不再是宫殿、官署、庙宇,而是让身心完全放松的家园。

织帘载酒之乐

耦园历史很长,大约经历了几次毁坏和重建,在诸多的主人中,最能概括耦园历史和人文意蕴的可能要数清末的沈秉成了。自1856年中进士以来,沈秉成已经在宦海沉浮了将近20年。因父亲、妻子和2个儿子接连病故,他虽贵为苏松太道,却已经感到了人生无常,有了激流勇退之意。通过朋友牵线搭桥,他又娶了湖州老乡罗廷玉的女儿罗永华。罗氏颇为贤惠,又能诗善画,让他宽慰良多。1874年,在苏州养病的沈秉成相中了城东护城河边的一个荒园,打算在这里安置新家。这荒园三面临河,原也是个繁华所在,名为涉园,咸丰年间毁于太平天国的战火——苏州是太平天国的重镇,与天京(今南京)遥相呼应,忠王李秀成在此驻守,王府便设在拙政园中。

为了新家的布局,沈秉成找来画家顾纭帮忙,最终议定如下:住宅居于中部,南北两面均设有长廊和码头;住宅分为三部分,中部为居室,东部为宴乐雅聚的地方,西部为静修著述之处。在这些建筑的布局及命名上,沈秉成颇费了些心思:既要有中轴线,两边相对匀称,体现官宦人家的特点,又要有随意自然的一面,毕竟这是归隐之所。西园是读书清修的地方,所以仿照南朝高士沈辚之“织帘谋生,著述课徒”,命名为“织帘老屋”;东园紧挨护城河,内复凿有小池,可设“望月亭”“听橹楼”,再于池上建一旱船,旁边栽上数棵紫藤,名为“藤花舫”;中部建筑取名“载酒堂”,算是对先贤苏东坡致敬。最重要的是全园的命名,左右各有一园的格局在江南园林中着实不多见,加上有意与妻子在此归隐,沈秉成便把它命名为“耦园”。“耦”通“偶”,既指园林格局,也指夫妻成双。2年后,耦园修筑完工,沈秉成十分高兴,写了一首诗来表明心迹:“不隐山林隐朝市,草堂开傍阖闾城……卜邻恰喜平泉近,问字车常载酒行。”夫人罗永华也写了一副嵌字联唱和:“耦园住佳偶,城曲筑诗城。”

江南园林多有匠心,逐一剖析,会让人叹为观止。然而,园林的华丽精致固然让人羡慕,主人“往来无白丁”的交友却更加令人神往:在接下来的8年归隐生活里,沈秉成经常与俞樾、吴云、顾文彬等苏州名士聚在一起,交流金石书画的心得,吴昌硕等名家路过苏州时,也常到他家中小住。

行走在园子里,多少能体会到当年沈秉成买地建园的心情。四下十分安静,站在盛开的玉兰树下,看着气势不凡的黄石假山,想象沈氏夫妻曾在此园中悠游唱随,一种富有中国古典色彩的罗曼蒂克不由得在心间生发出来。

不必华室、不必美服,若是能有几日闲暇,什么事都不用管,只是读读书,累了便随意小憩,实为一大享受。这种闲适,千金难买。可惜,沈秉成的清福没能享受太久,8年后,他被新君任命为京兆尹,开始了新一轮奔波,先后出任内阁学士、广西巡抚、安徽巡抚,直到70岁出头才退休,回到耦园后不久便仙逝了。

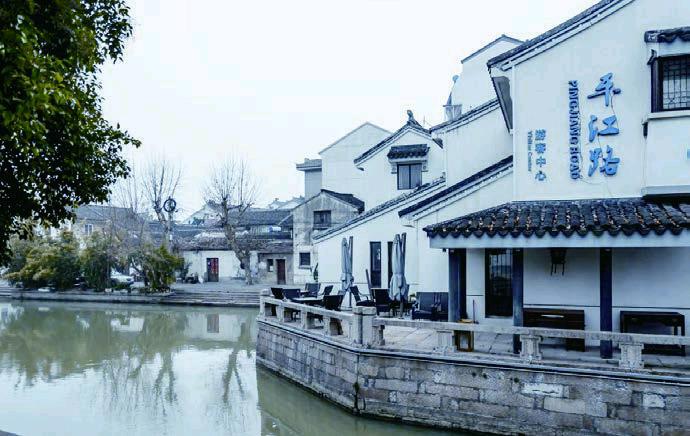

蛰伏在平江路上

在苏州的平江路,常能看到这样的情形:男的一身旧式西装,提一只发旧的小箱子,戴一副黑色圆框眼镜;女的穿着旗袍,站在离他不远的地方,或是河边,或是桥头……这多半是苏州喜欢民国风格的新人在拍摄结婚纪念照。

如果说园林是江南的一颗颗明珠,那么古城便是承载这些明珠的丝绸,只是如今这“丝绸”被分割得有些支离破碎了,变为新城中一些散布的角落。除了平江路,苏州的山塘街、扬州的东关街、镇江的西津渡、常州的青果巷、无锡的南长街,莫不如此。选择一条兼有历史韵味和风土人情的老街住下,是到江南旅行最有趣的功课之一。

平江路挨着一条内河,另一侧开有许多饶有趣味的商店,其间也有一些主题客栈、私人会所、咖啡屋,“水陆并列,河街相邻”。它北通拙政园,南望双塔,东西两侧都有无数老宅,是苏州最佳“蛰伏”地点之一。

这条街东西走向有许多巷子,曹胡徐巷、胡厢使巷、大柳枝巷、南显子巷、大儒巷、卫道观前、传芳巷、东花桥巷,单看名字,似乎已能触摸到它们背后一段或曲折又或美好的故事。走着走着,可能不经意间就路过了某个大儒的故居。

巷子中有不少水井仍在使用,一些妇女就在井旁打起水来洗衣服,井的内壁露出一条条凹槽。当街的墙上挂着许多鸟笼子,关着八哥、金丝雀和珍珠鸟,调皮的小孩正在逗一只八哥说话。太阳出来了,一些人家便拿起竹竿准备晒衣服。

不少年轻人带着对水乡、雨巷的美好想象来了,三三两两走在一起。平江路总是这样,人不多,也不至太过冷清。不时有三轮车从路上驶过,撒下一串铃声;或者有船从外面驶来,带着客人慢慢欣赏这条老街。一些人在丝绸店前打量,在桥边拍几张照片,看到那家名为“猫的天空之城”的概念书店,忍不住钻了进去,许久不出来,估计是喜欢上了里面的明信片,正在给远方的朋友填写祝福。

渐行渐远亦或生生不息

相比苏州,扬州的园林更加生活化,一方面这里的园林多为盐商所筑,布局和风格更加讲求实用;另一方面,它们中的相当部分至今仍然“活”着,成为都市男女休闲的好去处。

位于扬州东关街的长乐客栈,在改建成主题精品酒店之前也是一所明清院落。许多人走到客栈面前的时候,会误以为这又是某处景点。走入房间当中,一切装饰都是古色古香的,会客的坐榻也是明清家具风格。这种集历史风雅和时尚生活于一体的居住环境,颇受客人的欢迎。走在酒店当中,能感受到古人在建筑构造上的匠心:外墙筑得又厚又高,不开设任何窗户,防止盗贼进入;巷子修得又窄又长,两边也几乎不开窗户,也是出于防火防盗的考虑;院中既有亭台楼阁,又有池子假山,门窗的形状也务求新异,充分享受居家的自由和随意;池子里,主人豢养的几只像鸳鸯又像黑天鹅的飞禽在游弋。

扬州的一些古宅,除了可以参观,还可以用餐,享用颇为正宗的淮扬菜。比如位于城市东南角的卢氏古宅,每天早上都有不少慕名前来品尝早餐的人,这里的五丁包经过口口相传,已经成为比蟹黄汤包还受欢迎的美食。

同园林生活一样延续下来的,还有扬州的市井生活。住在古宅改建的客栈里,离许多景点、古街非常近,每天早起用过早餐后,便可沿着东关街一路散步,经东门来到运河的古码头。不同于白天的摩肩接踵,此时的东关街除了少数几户早起的商家和出去散步、准备上班的居民,并无他人。若是往东关街两旁的巷子里走,可以看到扬州老城最原始真实的生活状态。

如今的扬州,不再是一座可以吸引达官显贵挖运河、划龙舟赴会的都市,却变成了最为适合居住和平民旅行的小城。这种“白天皮包水,晚上水包皮”的生活方式说起来无甚新奇,却不失惬意。俗话说,“布衣暖,菜根香”,能让我们的身心得到休息的,从来都不是什么高新科技,而是那些看似最平常不过却渐行渐远的生活方式。

舌尖上的情调

明清时期,江南富甲天下,满汉全席滥觞于扬州,美食大作《随园食单》诞生于金陵,苏帮菜、淮扬菜以精细闻名于天下,想来都绝非偶然。江南的饮食文化,源于吃,又绝不仅止于吃。

说到江南,总免不了与乾隆皇帝扯上关系,早在清宫戏热播之前,坊间便有许多传奇。有一本八卦的书,名为《扬州画舫录》,作者李斗,从乾隆二十九年(公元1764年)起,先后写了30年,书中记载了扬州的园亭奇观、风土人物,是研究扬州乃至江南文化的一本重要笔记小说。其中,关于乾隆下江南时期的美食记载颇为详尽。

人们熟知的满汉全席,最早的记载便是出自《扬州画舫录》,这是乾隆下江南时,扬州厨师结合本地与皇家的餐饮特色炮制出来的一组宴席。一般说来,皇帝出巡都会带有御厨,但是到了扬州这等繁华之地,皇帝便弃御膳不用,考虑地方官员进献的佳肴了。这从后来定型的满汉全席菜单上便可看出端倪:在54道“南菜”里,江浙菜便占了30道。

扬州饮食能够赢得皇帝的青睐,是有着深厚的经济背景的。当年扬州盐商利润惊人,富不可当。《扬州画舫录》记载:“扬州盐务,竞尚奢丽,一婚嫁丧葬,堂室饮食夏季菜肴,衣服舆马,动辄费数十万。有某姓者,每食,庖人备席十数类,临食时,夫妇并坐堂上,侍者抬席置于前菜谱,自茶、面、荤、素等色,凡不食者摇其颐,侍者审色则更易其他类。”

乾隆南巡时,在扬州沿运河设了4个行宫,每个行宫都建有一个茶膳房。因为皇家采购量大,附近甚至形成了专做皇家生意的街道。如行宫之一的天宁寺,从寺口到扬州北门便形成了一条“买卖街”(后更名为丰乐上街),“上买卖街前后寺观皆为大厨房菜谱,以备六司百官食次。”“后面外围牛马圈,设毳帐,以应八旗随从官、禁卫、一门祗应人等,另庖室食次。”

于是,我们在后来成为历史文档的《乾隆三十年江南节次膳底档》《乾隆四十五年节次膳底档》《乾隆四十九年节次膳底档》等资料上,可以看到一系列扬州菜的名字:燕笋糟肉、肥鸡攒丝汤、果子糕、红煨鳗、烂鸭面、肉片火熏炖白菜、燕笋葱椒羊肉、燕窝棋盘鸭子、肉片炖面筋、豆腐干炒肉丝、燕笋炒肉、鸭丝炖白菜丝、春笋酒炖鸭子、葱椒咸淡肉、豆豉炒豆腐、五香鸡云片豆腐、腌菜花春笋炖鸡、脍银丝、春笋脍糟鸭子、蘑菇爆炒鸡、炒鸡家常杂脍、肥鸡大虾米炖葱椒豆腐、蒲菜炒肉……据统计,档案上有实可考的扬州本地菜便超过了50道。

这些菜都做得十分精细,如红煨鳗,便需要“鳗鱼用酒、水煨烂,加甜酱代秋油,入锅收汤煨干,加茴香、大料起锅。”“有三病宜戒者:一皮有皱纹,皮便不酥;一肉散碗中,箸夹不起;三早下盐豉夏季菜肴,入口不化。扬州朱分司家制之最精。大抵红煨者,以干为贵,使卤味收入鳗肉中。”

面对这些菜,许多人就像看到精美的食品雕刻一样,首先想到的不是挥动筷子,而是拿起相机,为日后的江南记忆留下一份特殊的念想。