汽车:配角的逆袭

2016-04-15

汽车,或许一开始只是导演拿来作为电影拍摄的工具,并没有十分讲究是否符合主角的性格、气质等因素。而随着汽车在生活中越来越普及,人与汽车之间的感情也愈发加深,逐渐出现了以汽车为主导的影片,一直充当配角的汽车瞬间是山鸡变凤凰,让更多的人因为其中的汽车记住了那部电影,因此而闻名的汽车同时也是身价倍涨,甚至到了神化的地步,汽车与电影可谓是互取所需,形成了双赢的局面。

无声胜有声

电影诞生之初,没有声音。所以,即便汽车引擎再怎么能咆哮,甚至是换成火车的轰鸣,都无法让人们感受到它疾驰而过的呼啸与凌厉—这是硬件的问题。但只要是问题,就能被解决,关键看这问题落在谁手里。

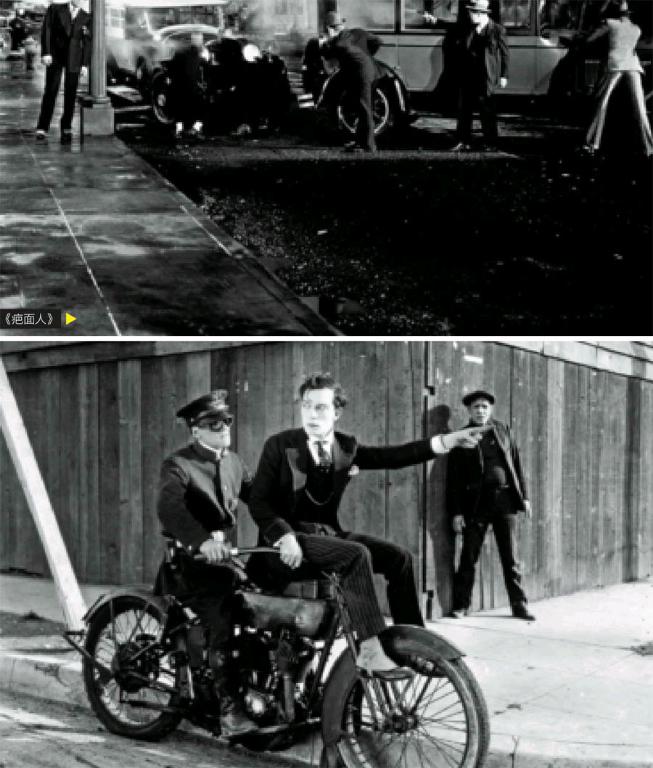

早期的好莱坞默片,其情节称得上是《分手大师》的鼻祖:演员表演时,手舞足蹈上蹿下跳得近乎歇斯底里,视觉冲击也是乱哄哄你方唱罢我登场的追逐打闹,直闹得底下观众晕头转向还不罢手—汽车在此时所起到的作用,就跟邓超在《恶棍天使》里对着孙俪表白差不多,让人觉得尴尬而无用。但有三个人,改变了这个局面,他们是弗里茨·朗、卓别林和巴斯特·基顿。

1928年,弗里茨·朗拍摄了《间谍》:在007誉满全球之前,有个代号326的间谍,他迷恋高科技,足不出户便盗窃了国家机密,东窗事发后他驾车出逃,在最后30分钟用汽车与对手搏命,他们驾着敞篷汽车,降格摄影被用来增添动作的速度感。在那个电影人没有研发出丰富多彩的摄影技巧,且没有CG特效的年代,弗里茨·朗的这部《间谍》,为后来的引擎之战树立了典范:没有特技手段,人们也不会在胶片上动手脚,恰恰相反,每个惊险镜头都是打真军的结果。

不过,弗里茨·朗的尝试还不够:《间谍》里的汽车,始终不过是展示角色英勇无比的工具,在推动故事走向上,并没有起到更关键的作用。相较而言,卓别林的处理就更机智:在《城市之光》里,卓别林不仅让汽车成为交通工具,还让它化身为阶层之间千差万别的符号—卓别林饰演的流浪汉偶遇卖花盲女时,身旁车门的开合,让盲女以为流浪汉是有钱人。这个举动尽管无声,却让它在默片无声的语境里,以无声胜有声的方式,成全了一段爱恋。

如果说弗里茨·朗抬升了汽车在电影里的地位,卓别林把它变成了电影里的符号能指,那巴斯特·基顿则将汽车还原成电影最本真的娱乐元素。这位以“摔不死”闻名的好莱坞默片巨星,多次在电影里使用汽车做道具,最典型的是《福尔摩斯二世》和《将军号》。在《福尔摩斯二世》里,基顿动用了火车、摩托车和敞篷汽车,其中他坐在摩托车上直线前行的戏份,堪称默片时期最经典的动作场面之一。到了《将军号》,基顿玩得更大,他为电影安置了超过80%的动作戏,且围绕的是两辆高速行进的火车,树立了默片时代交通工具追逐戏份的典范!

草莽丛生

20世纪30到50年代,好莱坞黑白片倾向于罪案题材。在这些表现江洋大盗与执法者相互对抗的电影里,总会以一场追车戏做压轴。就风格而言,这类追车戏也分为两个种类:写实主义和卡通主义。

在写实主义电影里,追车戏份通常朴实无华,低调而不张扬,典型如1932年的《疤面人》和1940年的《海外特派员》等。这些电影里的追车戏,多半采用俯拍和长镜头,且热衷于交代完整的追逐路线和环境、罪犯与警察驾驶的汽车种类和位置。此后该风格延续到《夜困摩天岭》(1941)、《白热》(1949)和《国际巨盗案》(1949),并最终在希区·柯克的《西北偏北》中达到高峰:《西北偏北》不再是简单的飙车,希胖转而将互相飚速的两者极化为人和飞机—男主在路上狂奔,身后则是轰鸣不已的飞机,这种极差带来的效果,是电影对观众心脏和肾上腺素的极大震动。

至于卡通主义,表面上看是对默片的延续,使用巧妙的场景和特技人玩命出演,借此制造如巴斯特·基顿般的无厘头笑果,比如1940年的《银行妙探》。此外还有早期的超级英雄电影,如1940年的《青蜂侠》,1943年的《蝙蝠侠》和1944年的《美国队长》等,主角们乘坐着具有特殊功能的改装车,追逐戏也透露出一种近似默片的粗陋滑稽,带有明显的卡通式恶趣味。但就整体而言,这继承并没有发展,恰恰相反,比之于写实主义反而显出落伍的迹象。唯一值得赞赏的,是改装车的出现,冥冥中为后来Cult电影里的汽车的光怪陆离埋下了伏笔,比如乔治·米勒20世纪80年代的经典之作《疯狂麦克斯》三部曲。

从007到铁金刚

银幕追车得到长足进步,一举突破默片时代的成就,首先要感谢60年代的《007》系列。007这个放荡不羁又身手不凡,有着俊俏脸庞和性感的邦女郎相伴的英国间谍,不仅拥有各种高能又炫酷的工具和武器,更让人欲罢不能的,是他与英国汽车阿斯顿·马丁DB5的密切结合。优雅、性感修长的车身设计,又不乏力量感的造型,独特的尾鳍造型代表了那个时代最为流行的设计。作为经常要执行各种间谍任务的007座驾,充沛的动力自然是必不可少,DB5搭载4.0L直6发动机,最大马力284匹,峰值扭矩达到了390牛米,最高时速可达233km/h。在《金手指》中,经典的弹射座椅、导航装置、可进行喷洒的油毯等等科幻又科技含量极高的装备,进一步使得007能更容易完成各种艰巨任务。DB5因为007电影而名声大噪,在当时售价高达4000多英镑的情况下,仍在两年内售出了1200辆,其影响可见一斑。从那时开始,阿斯顿·马丁就成为历任007的专属座驾,只要看到阿斯顿·马丁就会联想起邦德—两者同样产自英国人之手,相配得天衣无缝。

007之后,电影人挖空心思,使电影里的汽车追逐变得花哨生动,在装载高科技武器的同时,也为电影里的你追我赶增添了不少乐趣—这一时期积极探索的结果,就是1968年刷新人们对于银幕追车戏概念的《警网铁金刚》:电影里那场旧金山街头追逐堪称空前,彼得·叶茨导演既没有为电影做配乐,也没有剪辑滑稽的追车噱头,长达10分钟的汽车较量,以一个爆炸性的车毁人亡决出胜负,粗粝却冷峻,不但塑造了追车戏新高度,更将警匪电影引向了一个新时代。

同样值得一提的,还有3年后的《法国贩毒网》。在这部电影里,导演威廉·弗莱德金打破封闭路段的限制,把基恩·哈克曼的车辆放在车水马龙的开放街道,汽车在高峰期的街头追逐,一面追赶轻轨上疾驰而过的火车,一边避让躲闪路上的汽车、行人、建筑物和消防栓等障碍物,其观众身临其境的紧张,以及可能就发生在身边的场景,令人不时倒吸冷气。

从007到《警网铁金刚》再到《法国贩毒网》,银幕上的引擎之战已然蔚然成风。几乎每部现代戏都会添加引擎元素,甚至催生了不少优秀的公路片,如《逍遥骑士》(1969),其他还包括稀奇古怪的驾车特技,如《金刚钻》(1971)的左轮侧行,《金枪人》(1974)的汽车在空中转体360度,在各种崎岖地形上追逐的《死亡赛车2000》,用上了卡车(《警察与卡车强盗》1973)、迷你车(《意大利行动》1969)、摩托车(《紧急搜捕令》1973)、改装车(《疯狂麦克斯》1979),甚至是长达40分钟的超长追逐(《冲天大追缉》1974)等。

引擎戏的纷杂,经银幕进一步发酵,变得越发娱乐,以致在20世纪最后20年,不仅追车戏的危险系数变高,甚至借助CG技术,夸张得连物理规则都不要了:《夺宝奇兵》(1981)里的琼斯博士在飞驰的卡车间攀爬跳跃,《威猛奇兵》(1985)在高速公路逆向追车(《黑客帝国》里的高速公路追车,多少与这部电影有些关系,只是沃卓斯基姐弟借助数字手段,不仅上演了摩托车、汽车和卡车互飚的戏份,还在方向上来回逆转,堪称影史最经典的飙车戏份,在笔者看来没有之一),《终结者》(1984)里让油罐车追击摩托车,《生死时速》(1994)利用倒计时去追车,《黄金眼》(1995)里坦克碾压街头……此外值得点名的电影还有很多,诸如《黎明生机》(1987)、《铁甲威龙》(1987)、《全面回忆》(1990)、《勇闯夺命岛》(1996)和《第五元素》(1997)等等,它们都以各自的引擎特色,拓宽了汽车在电影里的作用和地位。

都是CG惹的祸

新千年之后,电影技术取得长足进步,银幕上的引擎之战也由此愈发两极化:一类是积极拥抱CG特效,领军人物是沃卓斯基姐弟和迈克尔·贝等,另一类则选择返璞归真,借助强大的摄影技术,积极采用实拍,代表作品是《谍影重重》系列、《速度与激情》系列、《非常人贩》系列和《黑暗骑士》三部曲等。

沃卓斯基姐弟在《黑客帝国2》里的14分钟高速公路追车戏,此前说过。但也要说明:这段追车戏并非全部CG,而是结合了实景,两位当时还是兄弟而非姐弟的导演,不仅拉来上百辆各式各样的车,甚至特地修建了一条高速公路—实景与绿幕的结合,保证了视觉效果的最终呈现。这点与迈克尔·贝很不同,在屡次要弃置导筒却一口气拍了4部的《变形金刚》系列里,他几乎全程采用电脑特技。电影里的汽车几乎全是CG制作,完全虚拟的镜头可以从任何角度、沿着任何路径,任意地变换景别和焦点,继而完成对整个飙车戏份的捕捉。更关键的是,这样的镜头可以多次重复利用——据眼尖的观众讲,迈克尔·贝《逃出克隆岛》(2005)中一辆汽车被钢管迎头劈开的镜头,被CG再次变更后,在《变形金刚3》中居然又出现了一下。

CG这种操作,虽然降低了电影的制作成本,同时提高了视觉奇观的效果,但它越发离奇的角度,反而渐渐拉高了观众观影的阈值—阈值越高,观众的情绪越难调动。更何况,CG毕竟不是真东西,从接受心理学讲,它不能给观众带来“这事儿就在身边”的真实感。这就给返璞归真留下了契机。

《谍影重重1》为拍摄从台阶冲下的镜头,一共使用了6辆经过特殊加工的道具车;《谍2》中的莫斯科街头追逐,剧组动用了GO-Mobile特技驾驶摄影机—它具有独立的动力系统,有特级驾驶员操纵,分布四周的摄影机以各种角度取景,继而捕捉车体和移动中的剧烈变化,最后呈现出令人屏气凝神的街头对决。这之后,追求写实风格,成为电影人争相学习的对象:《皇家赌场》实打实地让马丁车在空中翻转了七圈半,创下吉尼斯世界纪录,《极品飞车》则打出了全程无CG的卖点,虽片中的抛出未必全是真货,但这些车在电影中风驰电掣漂移过弯却没有经过电脑加工—剧组为此动用了一种名为豆荚车的特殊座舱:座驾设在外边,供实际操作的特技人员乘坐,而演员只需要做做样子就行了;此外还有《突袭2》,电影中那段街头追逐,全程实景拍摄,尤其中间那个从左前侧车窗进入、然后在车内恶斗、随即从右后方车窗伸出的长镜头,是近年来并不多见的经典场景。

《黑暗骑士》之所以上榜,是因为那辆按照1:1比例打造出来的蝙蝠战车,它奔驰、跳跃以及被子弹和炮弹打中,甚至是最后的爆炸,都是在真实的街道上发生的—导演克里斯托弗·诺兰绝对是资深的现场特效拥抱者,在《盗梦空间》里,他硬生生把一辆火车头开进了城市,并实实在在地拦截了一大堆汽车。但说起新千年后的汽车电影,上面两部其实也算不得正宗,真正绕不过去的弯儿,其实是《速度与激情》系列。

《速度与激情》系列每部都会打出“全部真车实拍”的宣传语,并以详尽的幕后视频花絮进行佐证,比如《速度与激情6》,它的拍摄过程是这样的:先用数字技术为故事场景打底,并用玩具车模拟整个过程,然后进行实地测量并规划现场,最后才上阵实拍—这里虽然数字技术发挥了重大作用,但我们在银幕上看到的一切却是实景拍摄,比如《速度与激情7》里汽车从飞机上往下掉的那段,就完全是汽车特技,每部汽车都至少有两个摄影机跟拍。相比于这部戏里用数字技术还原保罗·沃克,这段在飞机上开汽车的戏,显然更具冲击力。

如果算上《死亡飞车1》和《偷天换日》,《非常人贩》已经是杰森·斯坦森第三次驾车飚戏,足见其对汽车类动作片的喜好。片中主角的座驾是一台750i E38,比较难得的是该款车型搭载一款少见的6速手动变速箱,它也是世界上第一辆装配氙气大灯的汽车。在片中它承载着前半部分的引入工作,开场时接送银行劫匪的桥段充分体现了车型出众的运动性能,在与标致607的对决中完美胜出。不过由于人蛇集团头领太过狡猾,最终宝驹被约一公斤的炸药轰个粉碎。

闯荡江湖多年的马丁自然不能善罢甘休,大闹敌方老巢的同时还将舒淇抢回,也正因如此招惹来了杀身之祸,同样劫持回来的奔驰S级也被炸了个魂飞魄散。简单的商业片故事结局当然是正义战胜邪恶,本片也不例外,不过“美国的拍摄模式+欧式风情+中国脸孔及打斗场面”混搭的风格确实让人眼前一亮。

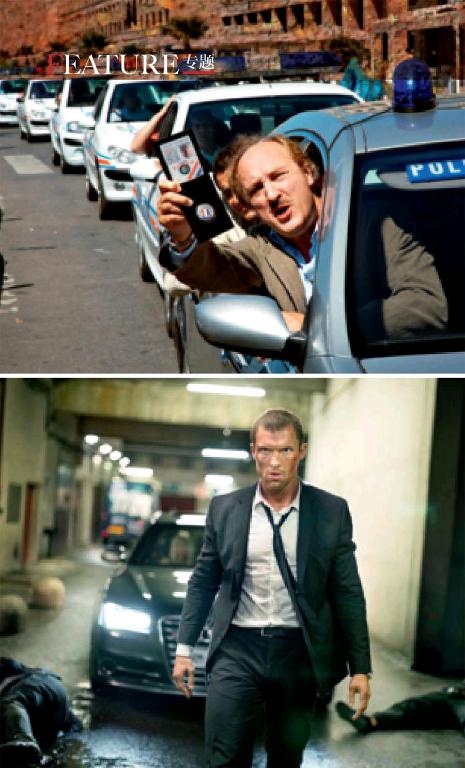

幽默汽车及其他

说到汽车电影中喜剧的经典之作,1998年上映的《的士速递》则诠释了法国人与众不同的幽默感,它用十分贴近生活的方式,叙述了一个个笑料百出的警匪追逐故事。片中处于正常智力水平以下的警察,反倒每次都能成为破案关键的主角,而他驾驶的标致406在街道上极速穿梭的情景,则成为剧中的经典镜头。令观众印象最为深刻的,是那辆原本与普通出租车并无二样的标致,经主角改装后既能在赛道上轻松超越赛车,换上雪地的特制轮胎后又能克服各种打滑随意追赶,甚至两旁伸出的“机翼”还能令这辆406在空中短暂滑翔……轻松愉快的节奏和毫不夸张甚至有些写实的特技,刷新了我们对标致这个品牌的认知。

同为80年代的经典之作,无论是讲述未来是掌控于人类的双手,以幽默风趣的对白带出寓意深刻的道理的《回到未来》,抑或是警恶惩奸,为人们伸张正义的《霹雳游侠》,它们的世界观以及剧情都是耐人寻味的,但是相比之下,在当中的汽车更是令人印象深刻,碰巧的是,两台都是来自美国的品牌。不管是DMC-12还是1982年的庞蒂亚克火鸟TRANS-AM,都拥有着充满未来感的科幻外观,其中DMC-12甚至能穿越到未来,而火鸟KITT则是人工智能的机械战车。可以说,这两台汽车是最能体现导演天马行空思想的实物,车厢里琳琅满目的配置和按钮,以及各种各样不属于那个年代的功能,都带着那个年代的人们对未来最美好的幻想,这两台汽车本身已经超越了汽车这个范畴,成为人类憧憬未来的寄托。

重现往时经典的一幕,是电影中常用的叙事手法,致敬也好,追忆也罢,让以往的情景重现在观众面前,总有种走入时光隧道的错觉。根据F1赛场上经典的宿敌对决的故事改编,令《极速风流》唤起了当年那种更加考验车手车技的激情场面的回忆,而选用“雷神”克里斯·海姆斯沃斯担任放荡不羁的詹姆斯·亨特也是令更多年轻的观众去关注这项对速度有着极大渴望的赛事。浪子一般的James与沉稳的Niki这对一生中的对手,同时又是当年最为顶尖的车手,由一开始你死我亡的对决到后来亦敌亦友的关系转变,也算是令F1这个只有无情的速度赛场上增添了几分人情味。