江户时代的“姑苏版”

2016-04-14杜洋

杜洋

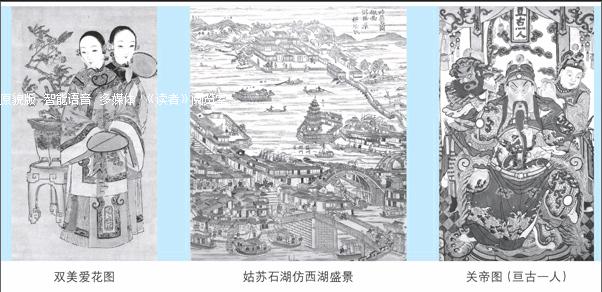

有关苏州桃花坞木版年画与日本近代美术的关系,多指向日本浮世绘受到了桃花坞木版画技法的影响,日本研究学者曾形象地将苏州桃花坞木版画早期作品称为“姑苏版”,并从文化认同上阐述日本收藏界对姑苏版的热衷和喜欢,由此才保存下来大量的姑苏版作品。在国内鲜有此类作品的情况下,探讨这一现象格外富有历史意蕴。姑苏版与日本美术到底存在着什么样的关系,姑苏版为何在日本受到追捧,现在又是什么样的状况,这一段不算长的美术史到底发生过什么?二○一五年我在日本寻访姑苏版作品时,这些疑问始终萦绕在心头。

一、谁在收藏“姑苏版”

目前全世界范围内,收藏苏州老版画数量最大的国家即是与我们一衣带水的日本。赴日之前,我曾做过一些调查和了解,并与已知的收藏场馆取得了联系。如神户市立博物馆,该馆研究学者塚原晃先生接待了我们,告诉我们要寻找的七幅作品都在。这七幅作品中,有都市风景、美人童子、人物写真等。其中就有一幅重要的版画作品—《姑苏万年桥图》。这幅图为昭和时期的日本收藏家池长孟所购,一直被视为珍物,后藏于日本神户市立博物馆,成为日本收藏的姑苏版的代表作之一。该馆藏品姑苏版几乎都是池长孟的集藏,后来池长孟曾掌管当地博物馆,将个人收藏捐给了博物馆保存。

日本收藏姑苏版画的最集中的场馆当数位于广岛的海杜美术馆(原称王舍城宝物美术馆),当我在日本好友相助下辗转到达目的地时,却发现该馆正在维修之中。据称这里藏有上千幅的姑苏版作品,其中不乏早期佳作,如雍正时期《姑苏阊门图》《三百六十行》,乾隆年间《福字图》《清明佳节图》《西湖胜景图》等。据了解,海杜美术馆为一家私人美术展示机构,其名翻译过来应该是“看见大海的美术馆”。美术馆面朝海湾青山,矗立向阳的山顶,建筑具有中式意蕴,方圆结合,周围苍翠掩映,更衬出整个建筑的素白。美术馆环境优雅,山脚下清溪缓流,发出美妙的潺潺之声。据了解,这里收藏的大部分姑苏版藏品,为大阪富商冈田伊三次郎收藏。

告别海杜美术馆,我又赶去了町田市立国际版画美术馆,这是一处位于山地深处的专业美术馆,造型简洁、古朴,像是孩童随手在树林里搭设的几块积木组合。美术馆周围是满眼的绿树,尤其令人注目的是馆前水景广场上的高大古树,郁郁葱葱,与不远处的低矮云杉形成鲜明的呼应。该馆藏有大尺幅的姑苏版《苏州景新造万年桥》,为乾隆年间作品,对当时新建的万年桥主体建筑以及周围环境进行了形象的写实和描绘,色彩丰富、逼真,具有西洋绘画的风格,可与同时期的相同题材作品对照研究。该馆还藏有一幅《西湖十景图》,为双幅合并作品,日本学者三山陵认为,图上赞词字体与乾隆书法很相像。

在东京,三山陵女士告诉我,日本收藏姑苏版作品的机构比较分散,有大学,有美术馆,也有私人收藏,其中大部分还没有公开展览过。这些姑苏版作品应该是江户时期从长崎入海进来的,大多为商人和爱好者的购进。她说,在京都一位老人家中,还藏了一大批姑苏版老画,应该是老人早期到中国购买收集的,已经继承到第三代人了,这些藏品还被压在箱底,由于年久失修,其中不乏破损,很是可惜。

日本江户时期的洋学学者森岛中良(1756—1809)曾客居长崎,在此收集了一些清朝的民间版画。活跃于江户时期的文人、幕府大臣大田南亩(1749—1823)在自己的著作《南亩莠言》(嘉庆二十二年出版)中使用了取材《西游记》的版画《大水晶宫》(三山陵《收获与展望》,见《中国木版年画集成—日本藏品卷》,中华书局2011),图中标有“桃花坞中桂正兴造”字样,而且风格类同,显然是苏州桃花坞木版画作品。

在收藏人中,到中国访问的学者也是一种,如日本大正时期的青木正儿,他在北京曾收藏一批民间版画,藏品多是与他专业相关的戏曲版画。还有横浜的日本美术研究学者田所政江女士曾在二十世纪八十年代收藏了一批中国古版画,后来中国木版画研究专家王树村先生观看了田所女士带来的三百八十七幅古版年画反转片,大为惊叹,开始投入研究。

根据公布的史料,日本收藏姑苏版的人士,主要有东京的小村落儿、板仓子三,京都的西村春吉、秃氏诸祥,大阪的冈田伊三次郎等。尤其是冈田伊三次郎的收藏,非常丰富;其人生年不详,于一九三○年去世。据中国版画研究学者藤悬静也推测,冈田收藏的中国版画有五百幅左右,而平塚运一则认为有千幅以上之多(泷本弘之《近现代日本的中国民间版画研究史及诸问题》,见《中国木版年画集成—日本藏品卷》,中华书局2011)。冈田收藏木版画长达七年,一直持续到去世。

日本版画研究学者泷本弘之在《近现代日本的中国民间版画研究史及诸问题》中指出:“自江户时代以来,中国民间版画就经由长崎等港口流入日本。现今保存于大英博物馆的二十余幅花鸟画,是十七世纪来日的肯贝尔(Kempfer,1651-1716)在长崎收集到的。”也就是说,很多姑苏版作品到了日本后,还受到了欧美爱好者和研究者的热衷收藏,一大部分作品就此转手到了英、法、德等国。

二、黑田源次与“姑苏版”

最早将苏州古版画命名为“姑苏版”的是日本文学博士黑田源次(1886-1957)先生。黑田源次早年在京都大学攻读心理学,于日本大正十二年(1923)获得文学博士学位。曾担任日本奈良国立博物馆馆长。

昭和六年(1931)十一月,日本美术研究所举行了一次“中国版画展览”,其中大部分的藏品来自于收藏家冈田伊三次郎。黑田本人也有近百幅的古版画收藏,在当时一并展览。

冈田伊三次郎为大阪富商,但他热衷收藏艺术品,漆器、佛像、绘画等收藏了很多,直到有一次他看到了黑田源次对中国版画的研究论述,开始大量收进中国版画,其中就包括苏州早期的版画。

这次展览之后,日本美术研究所出版了一本《中国古版画图录》(1932年3月版),在序言里,日本美术研究所主任矢代幸雄很明确地指出了展览前后的渊源:

大约十年前,文学博士黑田源次先生因偶然的机会发现了《姑苏万年桥》版画,当时对于中国版画几乎无人所知,因此开始努力进行这方面资料的搜集和学术整理。碰巧冈田伊三次郎先生对黑田博士这方面的研究十分感兴趣, 并协助进行资料收集。 在黑田博士留学欧美期间,因冈田先生对中国版画有着浓厚兴趣,他费尽心血一边亲自搜集,一边等着博士回国。冈田先生的中国版画收集因从未有过先例,终于引起了研究学者的注意,希望进行版画借阅和要求公开展览的人越来越多。听闻冈田先生在等待黑田博士论文正式发表期间与世长辞,本人与黑田博士商量后定在昭和六年十一月于美术研究所进行中国版画的展览会,众人纷纷感慨如果冈田伊三次郎先生还健在的话该有多好。

文中可知,黑田源次的研究是从苏州版画《姑苏万年桥》开始的,有关“万年桥”题材的版画现在发现的有四幅,最早的一幅为一七四○年“平江钦震”版;在《中国古版画图录》里也出现了两幅,分别为一七四一年的“桃花坞张星聚”版、一七四四年“桃溪主人”版。冈田对黑田有关中国古版画的研究非常支持,在黑田出国留学时,冈田始终没有公开他的大规模收藏,直到他去世。实际上,黑田一直投入对中国古版画尤其是苏州版画的研究,并在留学期间促成了这次公开的展出,他的关于“姑苏版”的论文也得以亮相。

黑田博士在《中国版画史概》开篇即提出了“姑苏版”概念:“本图录收的中国版画主要是姑苏版画或称作苏州版画。”他对跨越千年的中国版画史作了系统的梳理之后认为,“进入清朝后,彩色印刷领域出现了名作《西湖雅话》《芥子园画传》,此时中国版画到达巅峰时期。……《芥子园画传》的技法传播开之后产生了苏州版画,或者至少可以说给苏州版画带来很大的影响”。

在《姑苏版画》一节中,黑田指出:

姑苏版画也称作苏州版画,如名字所示,苏州版画是在南中国江苏的首府州刊行的。其中许多是在苏州桃花坞—苏州城北、阊门内的一个地方—制作的。举例来说,图版十六《姑苏万年桥》出自桃花坞张星聚店铺,《西厢记》图出自姑苏桃花坞仁和轩,另外图版十七《姑苏万年桥》、图三一《岁朝图》等也有可靠证据确认出自苏州桃花坞。虽然现在该地已经荒废,但可以想象当年众多印画铺聚集于此的场景,该地曾经的辉煌至今仍被传颂。

应该说,黑田在当时信息并不算畅通,而且本人没有来过苏州的情况下,能够作出如此精准的推论,颇见学术功底。在论文里,黑田从苏州版画的落款、大尺幅、印绘结合等显著特点推论开去,得出结论称,苏州版画的一些技法已经是超前的:

苏州版画的另一个特征就是受西法影响较大。画上注明有仿泰西笔法字样的姑苏万年桥图(版一六)和山塘普济(版一八)等就说明了此点。另外也有完全描写西洋风景的剧场图(图版二七)。说到西洋的笔法,首先就是透视运用。本图录收的作品几乎多少都运用了这一画法。

再就是阴影的使用,黑田认为,姑苏版作品“通过设色的浓淡或者由细线画出明显的阴影来表现。特别是细线的大量使用,与其说因为木版画特性不得使用细线的自身限制原因,不如说是受到了西洋铜版画的影响”。

自此,黑田源次的学说在很长时间里成为一个标志,受到学界的关注和引用,并且在相当一段时间内,关于姑苏版几乎没有超出他影响力的同类论文出现。

三、消失的年画

年画,作为中国特有的一种民俗节庆美术形式,历史非常悠久。曾致力木版画研究的郑振铎先生在《中国古代木刻画史略》(上海书店出版社2006)一书中提到,“年画的创始是很早的,也许和木刻的创始是同时的”,他认为最早可追溯到五代晋开运四年(947)。郑振铎还提到,苏州桃花坞是一个出版年画的中心。许多专门镌印年画的铺子,都集中在那里,情况甚为热闹。桃花坞的年画,差不多行销全国,甚至流传到海外去。他认为,今所知的桃花坞作品,最早的年代是雍正十年(1732),刻的是《苏州阊门图》。苏杭为天下繁华之地,把苏州之景作为年画,是会诱引很多的欣赏者的。但实际上当时发现的最早的桃花坞版画应该是明万历年二十五年(1597)所刻的《寿星图》,绘刻精工,色彩鲜艳,曾被收入《中国古版画图录》,应该就是冈田伊三次郎的藏品。

从郑振铎先生的论著中可知他的研究曾受到《中国古版画图录》和黑田源次学说的影响,当他在二十世纪三十至五十年代收集古代年画时,却发现“古代的年画几乎失传”,“而明末以来,番舶商船尝有携带年画到日本去的,日本人则视作艺术品而保存着。今日所知的明末清初的好些年画,多藏于日本”。他依据《中国古版画图录》和黑田源次的论述认为,“现在可考知的最早的年画要算是这一部分的作品了”。

在日本第一次举行了中国版画展四年后,一九三五年,周作人在《画廊集序》中提及:“江户时代民众玩弄的浮世绘至今已经成为珍物,但其画工雕工印工们的伎俩也实在高明,别人不易企及。中国康熙时的所谓姑苏画制作亦颇精工,本国似已无存。只在黑田氏编的《中国古版画图录》上见到若干。”

建国初期,郑振铎曾大量收集旧年画,数量达万幅,但绝大部分是近代之物。再后来郑振铎遭遇空难早逝,他所编著的《中国古代木刻画选集》书稿也遭到文化运动的冲击被损毁。

而国内一些仅存的古版画作品,如桃花坞版画也是难寻踪迹。二十世纪五十年代初期,苏州过云楼第四代传人、工艺美术研究学者顾公硕先生参与恢复桃花坞年画技艺,遍寻苏州古版年画不得,他在《苏州年画》一文说,“桃花坞年画铺中现存的旧木版,是清末作品,比较粗糙”,不像清初的作品,刻工精细,构图逼真。顾公硕先生认为,桃花坞老年画消失的原因,与太平天国运动有关,只不过他认为旧时统治阶级不重视这样的民间文化,后来在与太平军交战时战败,清军将聚集在山塘的画铺一把火烧个精光。就此苏州年画走入衰路。

国内遍寻桃花坞古版画不得,原因也是众说纷纭,有资料说,“清初,苏州即成为国内贸易重镇,经济繁荣。桃花坞木刻年画也出现了繁荣的景象,而且还出现了同行之间激烈竞争的情况……至雍正、乾隆时期,桃花坞木版年画便进入了全盛时期,年画作坊最多时达五十余家”(苏州市工艺美术学会《关于桃花坞木刻年画历史和现状的调查报告》,见《姑苏工艺美术》,2001年总第36期)。该调查还认为,到了清中期,苏州木刻年画细刻精雕之品渐渐消失,单线套色印版增多,尺幅变小,题材也更加民俗化了。调查报告认为,其中的原因是,乾嘉盛世后期,经济渐渐衰退,苏州木版年画开始转向小成本的制作,并要适应农村的购买水平。到了抗战时期,苏州年画受到西方胶印、石版印的大冲击,进入萧条,仅剩下“王荣兴”“朱荣记”“朱瑞记”三家了。抗战胜利后,仅剩“王荣兴”一家,受时局影响,曾有过短暂的兴旺,但很快转入清冷,一年四季,只有九、十月份还算是忙的。到后来,“王荣兴”店主彻底失去信心,“不少旧版虽然雕刻精美,但却长期堆存不用,加之又无人会印,便吩咐工人将祖传的旧版砸毁当柴烧,其中不乏珍贵旧版。至此,苏州桃花坞木刻年画已经奄奄一息了”(同上)。

年画研究学者阿英(钱杏邨)对于康乾时期苏州版画风格的消失曾有过调查,他认为,这一时期的苏州版画与绘画几无区别,明显受西方铜版画和西洋画家的技法影响,他认为这种纯粹外来的木刻形式不能为国人接受,“群众喜爱画面干净、色彩绚烂的年画,铜版样式的风景画与此恰恰相反”(阿英《中国年画史略》,见《阿英美术论文集》,人民美术出版社1982)。他同时认为,清中期的精美作品与当时经济发达有着关联,购买者多为都市家庭和知识分子,到了清晚期,经济衰落,西方印刷术大量进入,苏州版画必然转向压低成本的粗制,导致出现了拙劣的作品。

当国内学者在推测姑苏版年画消失的种种可能却不能亲眼见到原作时,黑田源次却收集并见到了大批的苏州古版画,可谓大饱眼福。他在论文中提及:

苏州版画为何只在日本发现而中国却现存稀少?这个粗看下很不合理,但解释的话比较简单。首先这类版画在中国本土基本上是平民百姓所用,不会很耐用,而在日本却被视之为中华文物而被珍藏;其次在德川时代苏州和长崎贸易往来密切,苏州的特产很多被船运至此;第三是在太平天国起义时江苏的文物被付之一炬。当然这类印刷品主要作为新年庆贺的吉祥之物,至今也都在中国各地到处使用,就是所谓的“年画”,在当时每年船运过来也是主要给居住在长崎唐人街的人们过年使用。(黑田源次《中国版画史概观》,《中国古版画图录》,日本美术研究所1932)

这个观点直至影响到今天的中日学术界,二十一世纪之初,冯骥才先生在整理中国木版画时也指出:

由于年画为生活文化,最初发现其价值的往往来自外部与异国。最主要收藏与研究中国木版年画的国家是日本和俄罗斯。日本较早,所藏苏州的“姑苏版”年画尤为珍贵。姑苏版年画兴盛于清代康乾年间,后来传承中断,与后世桃花坞大相径庭,故姑苏版年画被视为古代年画之奇葩;然而过去学界难窥全豹,更难见到清晰又真切之印刷品。(冯骥才《中国木版画的价值及普查的意义》,见《中国木版年画集成》,中华书局2011)

四、西风东渐与南画东游

提及桃花坞木版年画的历史,康乾时代总是一个绕不过去的话题,这一时期被认为是苏州年画的全盛时期,也是其受到西方美术影响最为明显的阶段:

大量出现运用远近透视、光影明暗等技法绘刻的作品,它们以装饰用途为主,开张较大,题材新颖……它们出现的时段,约起于康熙后期,终于乾隆后期,至嘉庆初仅见于画面局部,前后持续约百年。(王稼句《桃花坞木版年画》,山东画报出版社2012)

郑振铎也认为,早在明代,利玛窦就带来了西洋画法,到了康乾时代,西洋画法更是成为一时的时尚,“像桃花坞印刷的《西洋剧场图》就完全是西洋画的木刻翻版了”(《中国古代木刻画史略》)。这一风气还曾在康熙时期的宫廷出现,如来自西洋的宫廷画家郎世宁的诸多作品。

苏州年画研究学者王稼句认为,“姑苏版”出现在苏州,并非偶然,清初期的苏州无论是开放度还是生活的奢侈度,以及对新鲜事物的接受度,都是美术界西风东渐最佳的落脚地。还有一点,即闻名全国的临摹名人画作的“苏州片”就在苏州,这个特殊行业显然与绘印年画的画铺是分不开的。如藏在日本神户的《姑苏万年桥图》落款人钦震,很可能就是“苏州片”集散地专诸巷钦氏后人。而苏州版画受到西方绘画特点影响后,能全面表现出物体的立体感,更加写实逼真,栩栩如生,让初见的国人感到新奇、惊异,甚至震撼。由此这类新品成为潮流,一些画店直接在画作上注明“仿泰西笔法”。

黑田源次在最初的研究中就认定了“姑苏版”的出现,可见苏州经济、文化的发达以及社会的开放。他认为,从明末利玛窦到江南传教带来较大影响,“之后传教的盛衰也几经变迁,对欧洲文物兴趣从受康熙的开放精神余波影响的乾隆初期开始,中期之后因太平日久社会制度僵化;另一方面也随着尚古主义的复活逐渐地消失。苏州版画从乾隆初期公开声明‘仿泰西笔法逐渐转向中期之后保守化的倾向十分明显。这一张张的版画已经不只是子女观赏物,是反映一国代的文运民心化史资料”(黑田源次《中国版画史概观》)。

就这点来看,如果说日本美术界热衷收藏姑苏版,并在浮世绘作品中取经和借鉴于姑苏版的话,很可能是因为他们更看重姑苏版里的“洋风”,这洋风即一种创新和开放。

三山陵女士认为:

江户时代,日本同外国的交易仅限于同荷兰和中国两国。外国商船可以停靠的港口被限定为位于日本西端的九州岛的长崎,出入港口的船只上的货物都被官员记录在案……商船运来的中国货物被称为“唐物”,日本人很是珍惜。年画也是唐物中的一种。它既是观赏品,也是木版画制作的参考物。(三山陵《收获与展望》,见《中国木版年画集成—日本藏品卷》,中华书局2011)

三山陵女士还认为,日本“江户时期的浮世绘—这应该算是日本的民间版画—可以说是受中国版画的影响而发展的”。在日本神户市立博物馆里藏着的《姑苏万年桥图》,尺寸为92.3×53.5cm,画上方有一首颂诗,占据了很大的面积,落款为“庚申冬十一月”,查历史记载,庚申当为乾隆五年。这幅画的亮点之一就是题头的赞诗:

恭颂万年桥一首

宋代长虹称洛阳,圣朝新建庆无疆。

士民鳞集谁题柱,商贾肩摩少泛航。

震泽回澜当锁钥,胥江免渡赖舆梁。

贤侯政绩超千古,杜预勋名得益彰。

庚申冬十一月之朔

平江钦震稿

三山陵女士曾考证此画,说题诗年份可以间接证实万年桥的建造时间,并说这首诗的作者可能是名为钦震的苏州文人。在题诗后还有闲章“绿云”,桃花坞年画清早期曾有“绿云林”店号。这幅图最大的亮点是写实,在写实中点出盛世、和谐的主题。画面从胥门内逾越城墙向万年桥对岸,到对岸即止。近景看似为胥门里临内城河岸的街市、人家,实则主画面指向一架通东西的万年桥。万年桥为三孔型石桥,三个巨大立柱驻扎护城河,气势雄伟。崭新的桥面上有园林式的铺地,桥上有官员视察,前呼后拥,有随从打着伞舆,有随从打着芭蕉叶似的障扇。整个画面由近及远向外推展,能够清晰地看到四个层次,并标明了具体的店号和方位,就像是一幅立体的导览图,这样的笔法显然是受了西洋画的影响,只不过具体操作时还是国画的视角和铺设。

郑振铎曾潜心研究中国古版画,并留意这幅《姑苏万年桥图》,由万年桥的建造时间推测出此画的创作时间为乾隆五年。

学者阿英也曾对此画有过解析:

乾隆时期年画的内容,强烈地反映了当时社会的特征:战事结束,农村生产情况好转,都会繁荣(尤其是当时商业繁荣的苏州),人民生活一般趋于安泰,在文化上又达到一个新的高潮。譬如乾隆六年(一七四一年)及九年(一七四四年)镌刻的两张《姑苏万年桥》,就反映了当时苏州的建设。这座新型的桥是在乾隆五年(一七四○年)冬天竣工的。画面以万年桥为中心,着重描绘了两岸高大的建筑群,繁盛的市容,河内来往的舟载。

日本神户市立博物馆冈泰正先生撰文称:“在研究经由中国输入日本的西洋画时,神户市立博物馆所藏的《姑苏万年桥图》是强有力的佐证。这幅画在日本美术史上也是重要的一笔。”

冈泰正还从技法上论述了这幅画的特点:

清雍正十年(1732)至乾隆二十年(1755)期间,出现了许多受西洋画影响的木版画。神户市立博物馆所藏的《姑苏万年桥图》为乾隆五年(1740)的作品,描绘了苏州万年桥及其周边的风景。一般认为,该画是为纪念万年桥竣工而作。虽然现在的万年桥已经不是过去的模样,不过,万年桥至今都是苏州一景。当然,现在的万年桥已不再是阶梯状石桥,而是可以通行卡车的坚固的大桥。桥东头立着的刻有“年桥”字样的石碑说明了一切。河岸边住宅的白色墙壁使人不由想起苏州版画。

《姑苏万年桥图》在单纯的俯瞰式技法中,适量采用了焦点透视法。另外,从桥墩下以斜线来表现的阴影和水面上的线描中,也能看出西洋铜版画的强烈影响。

一向重视实景写生的日本浮世绘大家圆山应举曾以《姑苏万年桥图》为本创作同样题材,保存至今,成为研究者的重要依据。冈泰正以为,也正是从这幅图的创作日期(乾隆五年)开始,日本才开始运用西洋透视法的“浮绘”。与此同时,另一位浮世绘大家歌川丰春也曾临摹圆山应举的《明州津》,冈泰正说:“《明州津》是以另一幅《姑苏万年桥图》为基础创作的。”歌川丰春临摹后,“并以‘锦绘(模板多色印刷)的形式在江户出版”。

按照冈泰正的理论,同十八世纪四十年代的浮绘相比较,十八世纪六十年代到八十年代的浮绘作品,“其透视法构图的精度相对较高,实现了合理的空间表达。江户的百姓得以欣赏到这些作品,并渐渐习惯了这种西洋自然主义的表现方式”。

因此冈泰正认为:

采用西洋画法的苏州木版画,不仅对日本的民间版画,甚至对于近代日本美术视觉的确立也有不小的影响。十八世纪前期的苏州木版年画在日本人接受西洋透视法和阴影表现手法等方面起了不小的作用,因此,可以说苏州版画帮助日本人进行了“视觉训练”。(冈泰正《神户市立博物馆所藏苏州版画之特点》,见《中国木版年画集成—日本藏品卷》,中华书局 2011)

黑田源次也曾提及苏州版画受西洋风格影响,从而为日本收藏界关注和市民喜欢,同时还提及,其风格类似于日本的“锦画”。

日本大和文化馆研究员成濑不二雄曾从姑苏版画里推测出,“中国版画上多色彩印完成后仍与笔彩并存的情形,与日本浮世绘迥异,也许因为中国民众对工笔画欲求强烈也未可知”(成濑不二雄《试论苏州版画》,见《苏州传统版画台湾收藏展》展刊1987)。但他同时也指出,“江户时期的长崎,输入很多苏州版画。由于长崎位于中国江南地方的对岸,侨居的中国人中亦多来自苏州,苏州版画之输入,开始主要供应侨居长崎的中国人对年画的需要。随后因爱好者之推广传至京都、大版和江户等地。日本宝历五年(1755)左右,圆山应举以《姑苏万年桥》为范本作眼镜绘,活动于享保年间(1716-1736)的江户浮世绘师羽川冲信,模仿桃花坞木版年画《寿字吉祥图》制作了《寿字江户名胜图》。苏州版画对江户时代的莫大影响,还有待日后详加讨论”(同上)。

直到一九七二年,在日本大和文化馆举办的一场“中国明清时期版画展”上,到场专家仍在对姑苏版的渊源进行探讨,在展会上,有研究者发现,同一时期的姑苏版并非全都受到西洋笔法影响,如乾隆二十七年(1762)左右的《姑苏名园狮子林》(现藏于日本天理图书馆),“几乎不受西法影响,意义深远”。展刊上同时强调:“这些(苏州)版画带给江户时代的长崎版画、写生画、浮世画、西洋画重要影响,这方面值得我们今后继续研究。”(《关于苏州版画》,见《中国明清时期版画展》1972)

由此可见,浮世绘与中国康乾时期的古版画存在着外在和内在的渊源;除此之外,从实际影响看,带给日本美术界的还不仅仅是这一时期的古版画所带有的西洋画法,恐怕还有蕴含其中的中国古味。细观十八世纪的苏州版画,尤其是一些风景和人物类作品,显然带有唐宋遗风的意蕴,无论是色彩还是画意,它们不受传统意识的束缚,却又继承了规矩、大方、细腻的国画风格。相信正是这些元素,引起了日本美术界的共鸣和灵感。这些出自寻常画铺的版画,传播到日本后大多被作为“唐物”珍藏,不少还被精心装裱后保存起来。在此后的两百多年里,日本学界不断有人加入对此的研究行列,既成为了历史的见证,也成为中日美学沟通的桥梁。