河南省近50年来活动积温时空变化特征

2016-04-14冯晓玙陈小素河南理工大学测绘与国土信息工程学院

冯晓玙 陈小素河南理工大学测绘与国土信息工程学院

河南省近50年来活动积温时空变化特征

冯晓玙陈小素

河南理工大学测绘与国土信息工程学院

[摘要]气候变化是全球环境变化的核心内容,其中活动积温是众多气候因子中的一个重要指标,特别是≥10℃活动积温与植被演替、农作物生长关系密切,对区域生态状况和粮食生产安全具有决定性作用。根据河南省17个地区基本或基准气象站点1960~2008年逐日平均气温,采用5日滑动平均法求得起止日期,计算出日气温稳定通过≥10℃持续时段内的积温数值,利用ArcGIS13.0平台分析并展示其变化趋势和特征。结果表明:(1)多年均值空间格局上,豫南地区最大、豫西地区最小;(2)空间变化格局上,绝大部分地区以增大趋势为主,但其变化程度区域差异不显著;(3)4个时段比较上,以1990~1999年呈现减少趋势及区域差异性强与2000~2008年表现的增大趋势及区域差异性弱的对比为最大特征。

[关键词]活动积温GIS空间分析时空格局河南省

气候变化是全球环境变化的核心和主要内容。科学研究表明,近百年来地球正经历着一次以气温变暖为主要特征的显著变化[1]。其中,活动积温是一个重要的气候因子,是农作物生长发育不可缺少的条件。活动积温是指大于等于10℃持续期内的日平均气温累加起来得到的气温总和。由于当日平均气温稳定上升到10℃以上时,大多数农作物才能活跃生长,喜温作物开始生长、喜凉作物积极生长,此期间内的热量资源直接影响春播作物的生长[2]。因此活动积温反映了一个地方气候对农作物所能提供的热量条件,是评价农业气候资源最重要、最普遍的指标,常用来估算某一地区的热量资源和反映品种的生育特性,与农作物生长发育关系最为密切,对农业发展和粮食安全十分重要[3]。

年活动积温受经度、纬度、海拔高度和大地构造地貌单元的影响,有较为明显的区域空间差异,尤其是在全球气候变暖的大背景下,分析研究≥10℃积温的时空变化,不仅有助于进一步认识热量空间分布和年际变化,而且对于作物及其品种的合理布局、气候资源的合理开发和充分利用等均有直接的实际意义。张钟月等基于西天山地区17个站点1961~2001年的气象资料,通过建立数学模型研究了其区域活动积温的时空变化特征[4];刘志雄等根据湖北省20个气象台站1961~2005年逐日平均气温,计算并分析了历年活动积温及其变化趋势,得出空间上的大部分地区显著增加趋势、时间上的波动现象[5];刘志娟等基于66个气象台站1961~2007年间的气候资料,比较分析了中国黄淮海平原半湿润暖温小麦-玉米两熟农区内以活动积温的农业气候资源的时空变化特征,得出结论1961~1980年和1981~2007年2个时段对比显著[6];刘洋等利用东北地区89个气象站的逐日地面气候观测资料,采用气象气候倾斜率、MK检验等气候统计诊断方法,分析了54年来东北地区35万平方公里热量资源要素的变化规律[7]。但作为中国农业大省、粮食大省之称的河南省,其时空变化特征还没有系统开展,因此本研究以河南省17个国家基准或基本气象站1960~2008年间的逐年活动积温数据,应用气候气象倾斜率、线性回归模型和ArcGIS13.0的空间分析模块进行定量精准表达和地理分析,以期为河南省农业生产布局和结构调整提供指导。

一、数据来源及方法

1.数据来源

本研究数据均来源于中国气象局国家气候中心,研究时段选择1960~2008年,因为这一时段内河南省所有的17个基本或基准气象台站均没有数据缺失现象;同时,台站空间分布位置相对较为均匀,满足空间插值基本条件;依据地理意义,河南省区域划分为东西南北中五个地区,即豫东包括开封、商丘、周口3市,豫西包括洛阳、三门峡、平顶山3市,豫南包括南阳、驻马店和信阳3市,豫北包括安阳、新乡、焦作、濮阳、鹤壁和济源6市,豫中则包括郑州、许昌和漯河3市,共计18个地级市。其基本信息见表1。

表1 河南省17气象台站基本信息及活动积温数据

2.研究方法

(1)稳定通过界限温度起止日期的确定。采用办公软件Excel的5日滑动平均法求算活动积温起止日期,气温≥10℃(稳定通过)持续日数的积温数值[8]。

(2)气候倾斜率。在计算变化趋势时,采用最小二乘法,计算样本与时间t(a)的线性回归系数(a)。各要素的变化可用一次线性方程表示[9]。

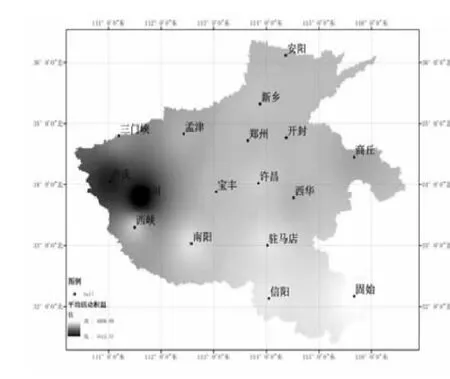

图1 河南省近50年≥10℃活动积温均值

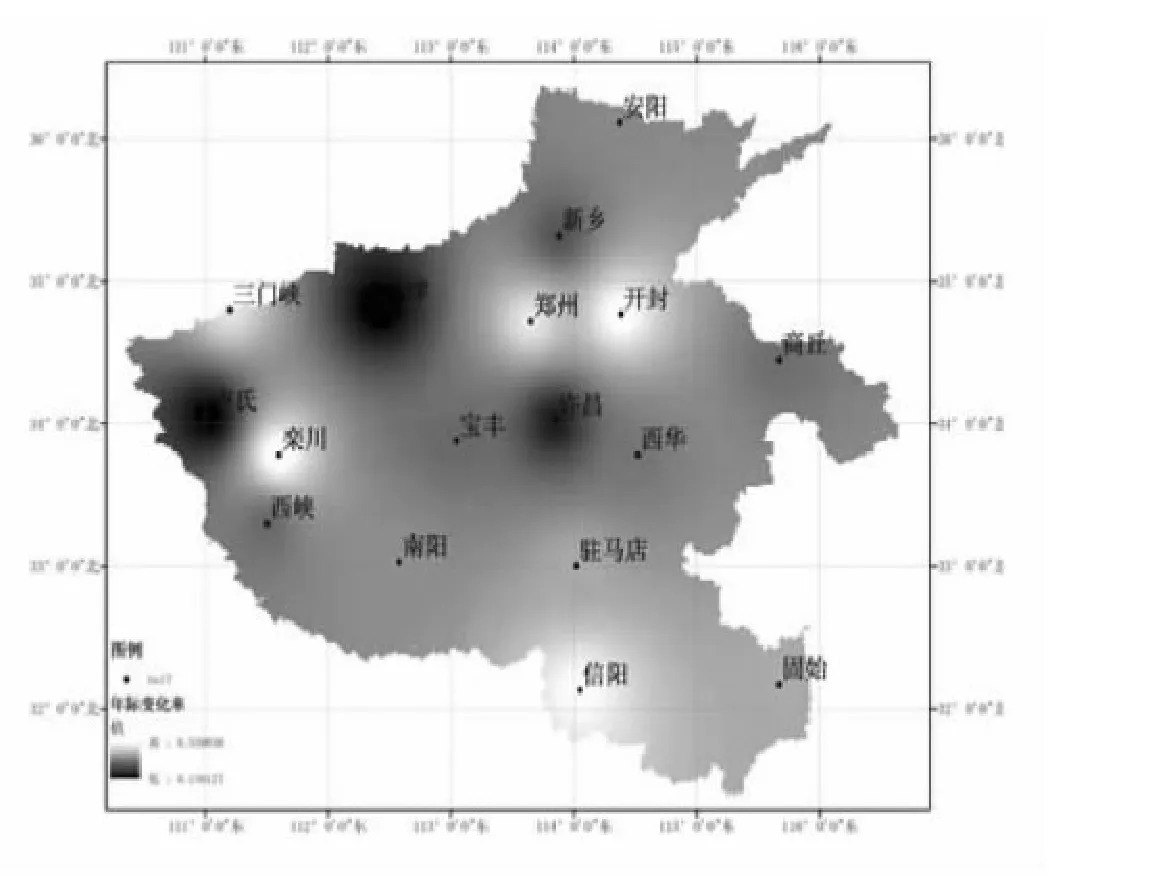

图2 河南省近50年≥10℃活动积温年际变化率均值

(3)数据处理。采用反距离插值方法(inverse distance interpolation,IDW)对气象数据进行插值,本研究设定的Cell size参数均为0.005,基于ArcGIS13.0平台生成空间栅格数据。

二、结果与分析

本研究主要从多年活动积温空间格局、近50年年际变化和代际变化三个方面反映研究区时空变化特征。

1.多年活动积温空间格局

从图1和表1可以看出,河南省17个站点从1960~2008年≥10℃的活动积温均值一般在4300℃~ 4500℃,平均数值为4305.25℃。固始数值最高,为4609.09℃;相对地,信阳(4539.05℃)、驻马店(4513.31℃)和南阳(4500.15℃)三个气象站也较高。亦即河南省17个气象站中≥10℃活动积温高于4500℃的所有4个站点均分布在豫南地区。栾川最低(3515.14℃),卢氏(3728.31℃)和三门峡(4202.18℃)也都较小,亦即河南省17个气象站中≥10℃活动积温低于4300℃的所有3个站点均分布在豫西地区。因此,≥10℃活动积温高值区分布在豫南,低值区均分布在豫西。

2.近50年活动积温年际变化

从图2的河南省近50年≥10℃活动积温年际变化率均值可以看出,所有地区的变化率均值均为正值,表明所有地区≥10℃活动积温都呈增长趋势;但幅度很小,一般小于0.45%,仅有三门峡、栾川、郑州、开封、信阳五个站点的变化率高于0.45%,分别位于豫西、豫中、豫东和豫南四个区域,亦即区域分异不显著。因此,河南省1960~2008年间≥10℃活动积温年际变化均为增长趋势,但其变化率的区域分异不显著。

3.近50年活动积温代际变化

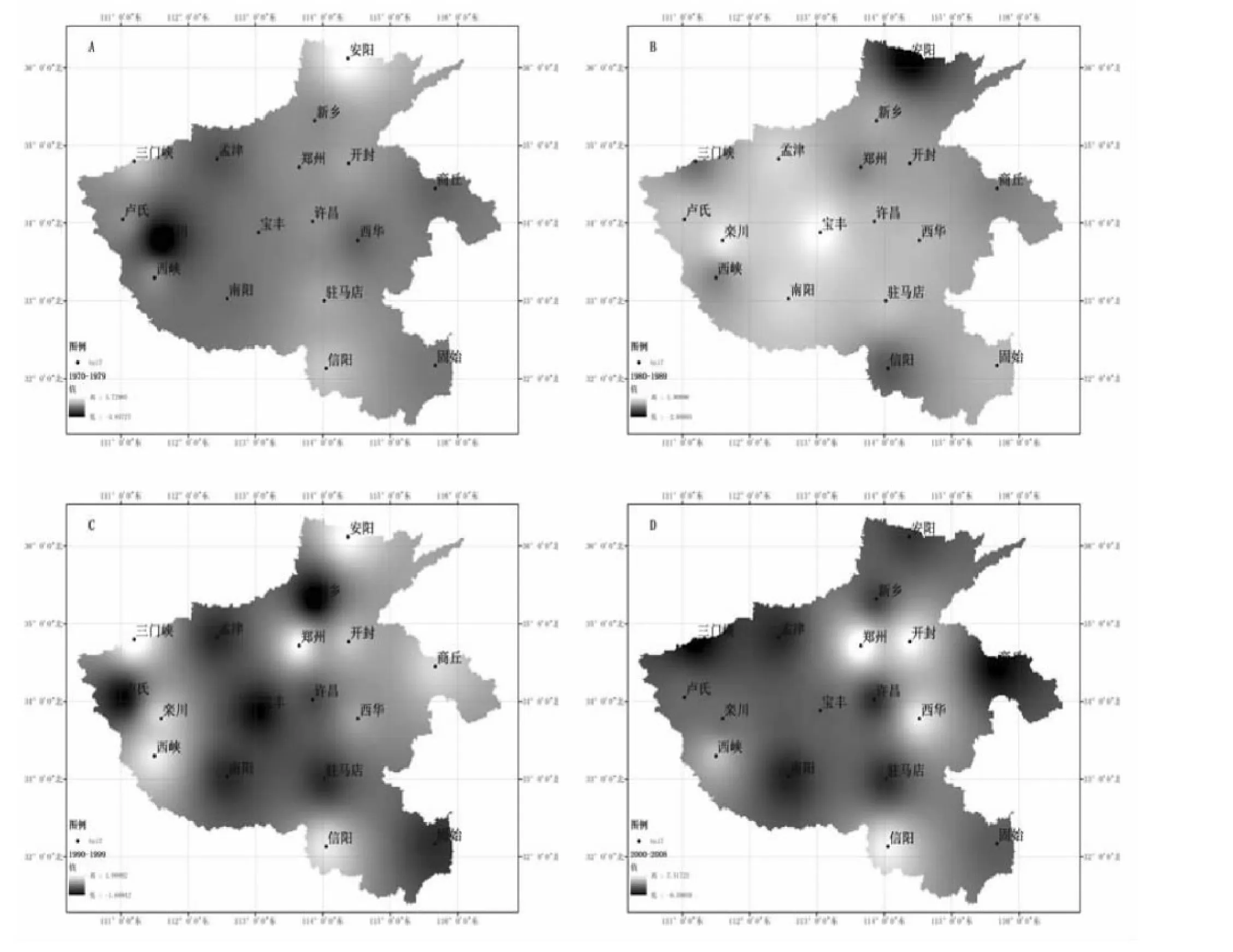

图3 河南省近50年来≥10℃活动积温代际变化率空间格局

以1960~1969年≥10℃活动积温年均值为基础,在已知1970~1979年的活动积温年均值的情况下,计算出每个气象站点的1970~1979年的活动积温代际变化率;以此类推,计算出1980~1989年、1990~1999年、2000~2008年三个时段的活动积温代际变化率。下面分述上世纪70年代、80年代、90年代和本世纪初的活动积温代际变化时空格局特征研究。基于ArcGIS13.0平台生成的空间内插图形见图3。

(1)上世纪70年代。从图3A可以看出,河南省17个站点1970~1979年≥10℃活动积温的变化以增大为主。表现增大趋势的气象站点中,安阳、信阳、三门峡变化率较大,超过了2%;表现减小趋势的气象站点中,位于豫西地区的栾川变化率较大,其绝对值大于3%。其它站点的代际变化率相对均较小,仅为-1%~2%。总之,河南省上世纪70年代的活动积温相对于60年代,其变化趋势以增长为主,但区域差异相对较小。

(2)上世纪80年代。图3B展现的河南省1980~ 1989年≥10℃年活动积温代际变化率一般也在-1~ 2%之间,其中呈现增加趋势的栾川(1.57%)和宝丰(1.91%)两个站的变化率较高,呈现减少趋势的安阳和信阳两个站点变化率绝对值也相对较高了些,分别为-2.81%和-1.07%。总之,上世纪80年代≥10℃活动积温变化趋势还是以增加为主,且区域差异更小。

(3)上世纪90年代。相对于1980~1989年,河南省1990~1999年≥10℃活动积温代际变化表现出明显减小趋势,17站点代际变化率平均为-0.23%,四个代际变化率中唯一负值,这一点可以由图3C清晰得到。在17个气象站点中,新乡(-1.69%)、卢氏(-1.49%)、宝丰(-1.47%)、孟津(-1.13%)、南阳(-1.12%)、驻马店(-1.11%)、固始(-1.08%)、许昌(-0.82%)等8个站点的代际变化率均为负值,而且平均值绝对值也较高,为1.24%;而其它9个站点的代际变化率平均值的绝对值却仅有0.67%。同时,区域分异也较为明显,豫西、豫南以减少为主,而豫东则还以增加为主。

(4)本世纪初。进入21世纪以来,河南省整体区域≥10℃活动积温则均以强势的增加趋势为特征,尤以豫南和豫中地区最显著(图3D)。2000~2008年间,17个气象站点的代际变化率均值为2.83%,其中11个站点的代际变化率高于1%,特别是郑州、开封、西峡、西华、信阳5站点的代际变化率大于5%,5站点分别属于豫中、豫东和豫南。

总之,相对地,4个时段中的1990~1999年代际活动积温总体呈现减小趋势,区域分异显著;而其它三个时段代际活动积温总体表现为增大趋势,区域分异不明显。

三、主要结论

本研究以河南省17个国家基本或基准气象台站的1960~2008年间长时间序列的逐日气温数据为基础,基于ArcGIS13.0平台采用反距离空间插值方法,研究了≥10℃活动积温的时空格局特征,其主要结论如下:

1.河南省大部分地区的近50年活动积温均值多在4300~4500℃之间,以豫南较大、豫西较小为区域分异特征。

2.河南省近50年活动积温年际变化均值均以增长趋势为主,但区域分异不显著。

3.四个时段中,1990~1999年代际活动积温呈现减小趋势,区域分异显著;而其它三个时段代际活动积温总体表现为增长趋势,区域分异不明显。

参考文献:

[1]秦大河,丁一汇,苏纪兰等.中国气候与环境演变[M].北京:科学出版社,2005:41-49.

[2]安昕,孟鹏,廖国进等.沈阳市近50 a 10℃活动积温变化特征分析[J].气象科学,2011,31:146-148.

[3]朱宝,孙佳丽,胡荣辰等.1961-2010年盐城市气候变化及其对农业的影响[J].江苏农业科学,2012,40 (7):309-312.

[4]张钟月,师庆东,单勇等.新疆西天山≥10℃积温时空变化特征分析[J].新疆农业科学,2007,44(2):235-238.

[5]刘志雄,陈正洪,万素琴.湖北省近45年≥10℃界限温度的变化特征分析[J].湖北农业科学,2010,49 (6):1349-1352.

[6]刘志娟,杨晓光,王文峰.气候变化背景下中国农业气候资源变化Ⅳ.黄淮海平原半湿润暖温麦-玉两熟灌溉农区农业气候资源时空变化特征[J].应用生态学报,2011,22(4):905-912.

[7]刘洋,王占海,姜文来等.1956~2009年东北地区热量资源时空变化特征分析[J].中国农业资源与区划,2013,34(2):12-19.

[8]高绍凤,陈万隆,朱超群等.应用气候学[M].北京:气象出版社,100-105.

[9]沈瑱,曾燕,肖卉等.江苏省日照时数的气候特征分析[J].气象科学,2007,27(4):425-429.

[基金项目]国家自然科学基金项目(41371105)