彰显教学逻辑的问题串设计策略*

2016-04-13操时良系江苏省徐州市中小学教学研究第十期课题问题导学教学模式应用于高中物理教学的研究阶段成果

操时良系江苏省徐州市中小学教学研究第十期课题“问题导学教学模式应用于高中物理教学的研究”阶段成果.

(新沂市第三中学 江苏 徐州 221400)

彰显教学逻辑的问题串设计策略*

操时良**系江苏省徐州市中小学教学研究第十期课题“问题导学教学模式应用于高中物理教学的研究”阶段成果.

(新沂市第三中学江苏 徐州221400)

摘 要:彰显教学逻辑的“问题串”犹如一套组合拳,环环相扣,无懈可击.因此,针对物理概念课、规律课、实验课、习题课等不同课型,对彰显教学逻辑的问题串设计策略都值得我们去做深入的探究.

关键词:教学逻辑问题串物理概念物理规律物理实验

1问题的提出

新课程倡导:教学即对话.然而,对话教学则需要有合适的“问题”作为必要的手段.而作为一门具备严密的理论科学的物理学,问题的设计理应凸显学科魅力,即体现“严密性”的特点,彰显“逻辑性”特色,从而使学生准确理解并形成清晰的知识结构,同时,使学生逻辑性思维能力得到有效的训练.下面,笔者结合物理概念课、规律课、实验课、习题课等不同课型,对彰显教学逻辑的问题串设计策略进行初步的探讨.

2物理概念课中的问题串设计

物理概念是物理学的基石,是构成物理规律、形成物理理论的基本单元,是物理学最重要的组成部分,在整个物理教学中处于核心地位.物理概念的教学应从概念的建立过程上去寻求教学的逻辑,物理概念的建立过程往往包含两种层次,一种是科学家创立概念的过程,另一种是学生头脑中概念的形成过程.据此,可确定如下的教学策略.

(1)从前概念的影响上去设计

学生在学习前不是一个空空的容器,而是对将要学习的概念有或多或少的认识,但这些认识有正迁移的,也有负迁移的.如果教学设计中,不能有效考虑到这些因素,那么教学就很难进入学生的心理,这样的教学就是缺乏逻辑的教学,因此,教学设计中应将前概念的影响因素设计到问题中去.

(2)从引入的必要性上去设计

物理学家在引入某个概念时都是有目的的,每一个物理概念都有其独特的物理意义.因此,教学中教师不能仅仅教授学生“是什么”,而应该讲清为什么!为什么要引入这一概念?进而让学生能真正从概念引入的本质上去理解概念.

(3)从概念发展的角度去设计

一方面,每一物理概念都能反映物理现象、物理过程所特有的本质属性,即具有独特的内涵;另一方面,每一概念都有其适用范围,即称为概念的外延.教学中,只有充分挖掘出概念的内涵和外延,才能把握概念教学的根本,进而发展概念.

案例1:速度

速度概念是学生在初高中阶段都学习的内容,但初中速度的定义是:单位时间内通过的路程.初中的这一定义没能全面、客观地反映速度的物理本质,不能凸显速度具有矢量性这一特点.高中的速度定义为:位移和发生此位移所用时间的比值,是矢量.可见,初高中速度概念的内涵差异很大,况且,初中学习的速度概念已经深入到学生的内心.针对这一实际,我们在教授高中速度概念教学时首先让学生在自主学习的基础上思考如下的几个问题:

问题1:通过速度的学习,你认为初高中速度在定义上和内涵上有哪些差异?

(关注前概念的影响,从对比中找异同)

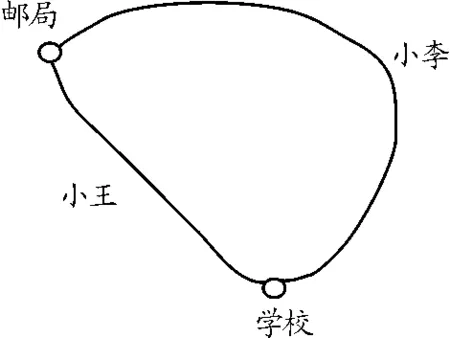

问题2:为什么要做这样的变化?请思考如下的一个运动情境:小王和小李两名同学同时从学校出发去邮局寄信,小王步行走小道(较近),小李骑车走大路(较远),如图1所示.若他们同时到达了邮局,请问他们谁运动得快?

(通过情境化的设置,思考速度概念重新定义,赋予新内涵的必要性)

图1

问题3:你认为对于从学校到邮局寄信的快慢是相同时间比较路程,还是相同时间比较位移更有意义呢?请说出你的理由.

(高中速度概念的意义)

问题4:可见,高中速度的物理意义是描述位移变化的快慢,倘若小明围绕操场飞快运动了一周,则其平均速度又是多少呢?

(通过“脑筋急转弯”,进一步巩固高中速度概念,让学生进一步体会到速度是描述物体位置变化快慢这一内涵,以便发展速度概念)

3物理规律课中的问题串设计

物理规律(包括物理定律、定理、原理、法则、公式等)反映了物理现象、物理过程在一定条件下必然发生、发展和变化的规律,它反映了运动变化的各个因素之间的本质联系,揭露了事物本质属性之间的内在关联.教育重演论认为:现代学生的学习过程是对人类文化发展过程的一种认知意义上的重演,即现代人的认知发展是对其祖先认知水平长期演化过程的浓缩,恰似生物学上胎儿在母体内的发育过程重演祖先的进化过程.因此,在实施物理规律教学时有必要沿着物理规律的形成、理解以及应用这一主线去探寻教学的逻辑.设计策略表现为以下4个方面.

(1)关注学生的现有认知水平

奥苏贝尔曾说过:“影响学习的唯一重要因素,就是学习者已经知道了什么,要探明这一点并应据此进行教学.”[]可见,有意义的教学应该建立在学生已有的知识水平和认知实际基础之上,对于物理规律的教学就得探明规律的得出和理解对于学生需要具备哪些相应的物理知识、数学知识,以及当前学生所具备的心理、思维能力等发展水平等.

(2)关注物理规律的形成过程

著名教育家波利亚曾指出:在教一个学科的分支(或一个理论、一个概念)时,我们应让孩子重蹈人类思想发展中那些关键性的步子[2].这启示我们在教学时,应该重视物理规律的形成过程,讲清规律的来龙去脉,让教学的逻辑变得更加明晰,避免“轻过程,重结论”现象的发生.

(3)关注物理规律的深化理解

物理规律的深刻理解要多角度挖掘,不仅要搞清规律本身的内涵,还应使学生搞清各种相关规律间的联系,从而整体上把握物理规律[3].

(4)关注物理规律的应用价值

学的真正目的在于应用.物理规律的学习理应与其相关的应用联系起来,一方面,让学生体会到规律的学习有其存在的价值,另一方面,通过对规律的应用,也能进一步深化对规律的理解.

案例2:牛顿第二定律

牛顿第二定律探讨的是加速度与力、质量三者的定量关系,是在牛顿第一定律(加速度与力、质量三者的定性关系)并通过实验进一步探讨的基础上得出的.我们在遵循知识的逻辑线,符合教学的认知序的思想下,从牛顿第二定律的形成到理解,最后到应用的路线下设计了如下的6个问题,组成一组问题串,力求彰显教学的逻辑.

问题5:牛顿第二定律的定量关系是如何获得的?

(从上节实验的探索进行教学的起始,符合知识序、认知序,自然契合教学逻辑)

问题6:物理学具有简洁美,研究物理就是发现最简单的规律,用最简单的道理去分析复杂问题.因此,对于F=kma还有可以简化的余地,可化为F=ma,但如何才使k=1的呢?

(挖掘科学家得出规律的心路历程)

问题7:从牛顿第二定律知道:无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是蚂蚁竭尽全力都推不动一块放在水平地面上的砖块,这跟牛顿第二定律是否矛盾?你能否帮助蚂蚁解决困惑?

(挖掘牛顿第二定律中F指“合力”这一内涵)

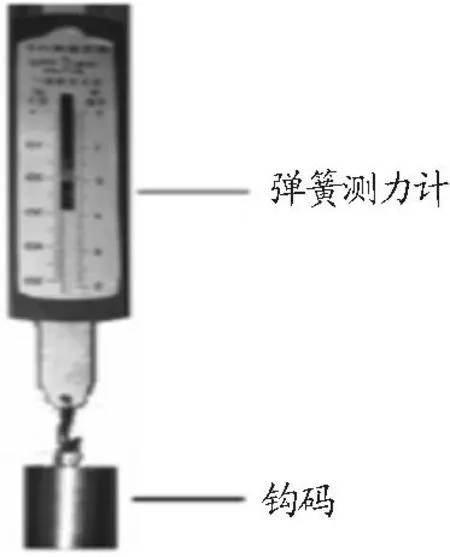

问题8:将图2中的钩码拉至某个位置释放, 试研究钩码从释放点到最高点的过程中,其运动情况、速度方向、加速度方向及合力方向的情况如何?

图2

问题9:如图3所示,在光滑水平面上质量为m的物体受一大小不变、方向向右的力F的作用.则物体的加速度a1的方向如何?一段时间后,若保持力的大小不变,方向改为水平向左,这时,速度v的方向如何?加速度a2的方向又如何?

图3

(问题8,9重在挖掘牛顿第二定律的因果性、矢量性、瞬时性等特性)

问题10:嫦娥三号卫星是中国国家航天局嫦娥工程第二阶段的登月探测器,嫦娥三号将进行首次月球软着陆和自动巡视勘察,获取月球内部的物质成分并进行分析.设“嫦娥三号”探测器火箭组合体的质量为5×105kg,设点火启动后探测器火箭组合体做匀加速直线运动,上升100 m时速度达40 m/s,不考虑探测器火箭组合体运动中的质量变化和受到的阻力,则探测器火箭组合体受到的推力有多大?(g取10 m/s2)

(联系实际应用牛顿第二定律)

4物理实验课中的问题串设计

物理学是一门以实验为基础的自然科学,一方面,实验是获得概念和规律的重要源泉,另一方面,实验又是检验概念和规律的唯一标准.因此,物理实验的教学中应该带着目的去进行,不可盲目,这样才符合教学的逻辑.设计策略体现为以下两个方面.

(1)要预估学生在实验原理、方案设计或数据处理、误差分析等环节会出现的困难,创设与之相应的问题串,将实验探究的难点分解为许多小问题,从而逐步解决问题.

(2)要坚持物理实验与思维同步进行,通过恰当的问题使之交互感应,使实验观察活动真正为思维活动提供丰富的感性素材,也使理性思维为实验研究提供良好的导向作用,从而使课堂活动内容丰富、气氛和谐,也更有情趣,并将学生的思维水平推向更高的层次.

案例3:探究求合力的方法

问题11:选择谁为研究对象?

(橡皮筋)

问题12:怎样才能保证两次作用效果相同?

(拉到同一点O)

问题13:怎样准确记录和描述每一个力?为什么要作力的图示而不是力的示意图?

(记录大小和方向,精确显示力)

问题14:为了尽量减小实验中的误差,我们应该注意些什么?

(拉力大小、夹角大小等)

这样,通过4个指向明确的问题始终牢牢将学生的思维与实验探究同步进行,进而让实验的探究变得更加的有序.

5物理习题课中的问题串设计

习题课也是物理课中为了巩固和应用知识而常开展的一种课型.习题教学要避免进入“题海战”,要精选习题,然后进行有效的追问,再度激活学生的思维,促进学生深度思考,提高学生规范解题、分析问题的能力.对此,我们通常从以下3方面进行追问以彰显教学的逻辑.

(1)科学规范的审题角度

审题是解题的关键一步,如何破题,首先要认真读题,读题干上关键性的词、关键性的话,但要想让学生形成科学规范的审题习惯,需要教师在教学中下意识去进行训练和培养.

(2)研究对象的选取角度

物理问题中研究对象可能有多个,选谁进行运动的分析?选谁进行受力分析?选谁进行能量分析,亦需要进行点拨和训练.

(3)分析方法的选取角度

掌握方法往往比掌握知识更重要.若掌握了分析问题和处理问题的方法,往往在解决问题中起到事半功倍的效果.

案例4:关于牛顿运动定律相关习题

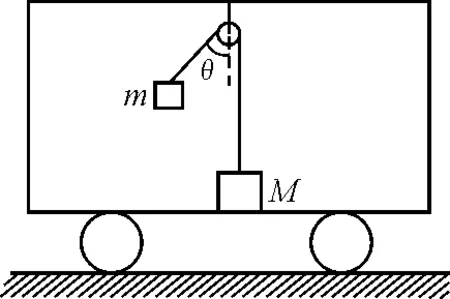

【题目】如图4所示,在一个密闭的车厢里,用一个滑轮通过细绳悬挂两个物体M和m,且M>m.当车沿水平方向做匀变速直线运动时,M始终保持静止在地板上,系m的那段绳子与竖直方向的夹角为θ.下列说法正确的是:

A.车的加速度方向可能向右,加速度大小为gsinθ

B.车的速度方向一定向右,且速度一直在增大

C.作用在M上的摩擦力大小为Mgtanθ

图4

问题设计:

问题15:题中给出了哪些关键性的信息?

(读题干)

问题16:需要我们分析(或求解)什么?

(读选择支)

问题17:车子做什么运动?选取谁为研究对象?为什么选它?

(选m,可推知车的加速度方向向右,大小a=gtanθ运动方向无法确定)

问题18:作用在M上的摩擦力如何分析?分析谁?

(对M进行受力分析)

问题19:车厢的地板对M的支持力如何求?还需对m分析吗?

(需要对连接的物体m进行分析,求拉力)

这样,通过以上5个问题的指引,逐一规范训练了学生的解题思路,也让学生分析问题的方法得到了有效的训练,最终,正确答案浮出了水面,问题也得以顺利解决.

6彰显教学逻辑的问题串设计实践后的反思

(1)要注重教学的内在逻辑

要想教学中具有清晰的逻辑内涵,教师首先要有强烈的逻辑化意识,努力去追求教学的最佳逻辑设计.只有充分认识到“教学逻辑不连续、不完整会对学生的物理知识学习产生负面影响,使学生对物理知识的认识不全面、不深刻”[].带着这一逻辑化意识,挖掘出知识层面、学生认知层面的逻辑内涵,并设置合适的问题串来组织教学,教学的内在逻辑自然彰显.

(2)问题串的设计要整体化

问题串应该是一系列由浅入深、由易到难、由已知到未知的若干问题组成.因此,若干问题的呈现次序应该深入研究,从整体上、全局上去设计和呈现,进而让教学的逻辑更加优化.

参 考 文 献

1闫金泽,郭玉英.中学物理教学概论.北京:高等教育出版社,2009.143

2吴加澍.中学物理教师的学科教学知识.物理教学,2012(12):10

3操时良.高中物理教学中整体化思想意识的培养途径探讨.物理教学探讨,2011(08)

4邢红军.高中物理高端备课.北京:中国科学技术出版社,2014.5

(收稿日期:2015-10-27)