福利悖论:中国社会保护中的社会排斥——基于广州市的实证研究

2016-04-13王锦花

王锦花

福利悖论:中国社会保护中的社会排斥

——基于广州市的实证研究

王锦花

摘要:随着近年来中国社会保护的大幅扩张,针对城市贫民的社会保护政策(城市低保政策为典型)是否有效缓解受助者的贫困和社会排斥的问题开始受到关注。研究发现:中国现行的福利供给模型与美国学者苏黛瑞提出“基于回应的援助”模式非常类似,是典型的消极回应而非积极赋权型的福利供给模式。中国城市低保政策是为了缓解当年下岗潮带来的严峻社会压力和安抚下岗职工的情绪而设立的,其目的是维持社会稳定和政党政权的合法性。这种救济而非赋权的福利模式注定了政府对待城市贫民以有限物质救助为主,具有强烈的维生型特征,较少关注城市贫民的权利,政策执行时考虑更多的是管理便利而非受助者的感受和需求。现有针对城市贫民的社会保护虽然一定程度缓解受助者的收入贫困和物质剥夺,但社会保护政策中蕴含福利污名和福利负激励因子,助长了他们在劳动力市场、社会关系以及主观层面的社会排斥。原本促进社会融合的社会保护政策在实际运行中引发或加剧了社会排斥,导致了福利悖论的产生。

关键词:城市贫民; 社会保护; 福利政策; 社会排斥

一、 研究缘起

1949年建国以来,中国社会发生了翻天覆地变化,政府在城市社会保障领域中的角色历经三次大转型和变迁。第一阶段:1949年到1978年,政府全包全揽时期。政府在城市施行“单位制”即“铁饭碗”的终身就业制度,为城镇居民提供几乎全方位的庇护,抵御了失业、疾病及养老等多重风险。第二阶段:1978年到2002年,政府在社会保障领域经历了一个逐步缩小和退出的过程(徐月宾、张秀兰,2005:88),导致“有增长无发展”严重的社会失衡现象。轰轰烈烈的市场经济改革逐渐侵袭并瓦解原本由“单位制”构筑的坚固保障网。中国政府致力于追求经济增长速度和效率,忽略了在公共卫生、医疗保障的投入和对社会低收入人群的保障,忽视了社会公平和正义责任。第三阶段:2002年至今,政府重新回归社会保障领域。20世纪90年代末,社会问题已变得触目惊心,社会风险越来越多。大规模下岗失业、就学难、就医难、各类事故频发,让千千万万的人痛感经济与社会安全的缺乏(王绍光,2008:132)。在此背景下,保护性的反向运动应运而生,政府正在改变过去忽视社会福利功能的倾向,试图把“国家带回”社会福利领域*岳经纶:《中国社会保障政策的扩展与中国福利国家的成长》,载人民网, http://news.ifeng.com/gundong/detail_2013_03/05/22762216_0.shtml?_from_ralated,2013-03-05。。中国社会保护力度近年来大大加强,已经改变了过去“低福利”、“零福利”甚至“负福利”状态,向“福利国家”迈进(王绍光,2013:71)。政府对城市贫民等社会底层的社会保障越来越重视,通过出台多项针对性的社会救助政策,不断加大社会保护的投入,逐步为城市贫民构筑多重福利安全网。

欧美国家的社会保护政策是在20世纪30年代初大萧条的背景下建立起来的,随着西方社会经历五六十年代经济高度繁荣和飞速发展,西方国家的社会福利大幅扩张,社会福利空前优厚。然而进入到80年以后,随着石油危机和经济的紧缩,有关福利的政策实践和理论均引起了巨大争论。到90年代尤其是2008年经济危机以来,福利被普遍认为是西方国家经济发展的包袱,屡遭诟病。福利扩张与膨胀引发了福利国家危机,西方的高福利已成为国家财政的巨大包袱。美国自里根时起实施了福利紧缩政策,一直到克林顿时期“终结我们所知道的福利制度”(杨立雄,2012:19)。英国撒切尔政府自20世纪80年代起同样对社会福利开支进行大幅消减,主张私有化。

一边是西方发达国家对福利危机进行反思,开始消减福利预算,认为福利政策不仅不能消除贫困和社会排斥,反而有可能加剧贫困和社会排斥;一边是中国社会保护投入的飞速增加和大幅扩张。在社会保护经历近20年发展后的今天,中国现有的社会保护福利政策运行效果如何,是否有效缓解了城市贫民的贫困与社会排斥呢?欧美发达国家的“去福利国家”化对于福利水平尚落后的中国同样具有深刻的警醒意义。研究中国现有社会保护政策,一方面能对实施多年的社会保护政策进行评估,总结现有的社会保护政策取得的成果,同时反思是否存在西方福利国家的通病及不足;另一方面也是为完善现有的社会保护政策提供思路,思考中国“福利国家该向何处去”的问题。

二、 文献回顾

(一) 社会保护与社会排斥的关系

1974年,法国学者勒内·勒努瓦(René Lenior)首次使用“社会排斥”这一概念说明被排斥在正式就业岗位和收入保障制度之外的特定社会边缘群体的“被排斥”状态(熊光清,2008:14)。后来,社会排斥与公民权联系在一起,指“社会、政治和公民权利的否决,或者个体不能参与基本的政治经济和社会功能”(丁开杰,2009:36)。社会排斥具有多维性、动态性、能动性、关系性等多种特性。多维性是指穷人除了在收入和物质层面,在劳动力市场、社会服务和社会关系等方面遭遇到排斥外,还遭受着精神和符号层面的主观排斥(周林刚,2004:60)。动态性涉及被排斥的过程。能动性是指被明确的制度、机构所排斥。

关于社会保护与社会排斥的关系在学术界有两种截然不同的观点。一种观点认为社会保护政策可以消减社会排斥。社会保护政策是被用来概括各种形式的国家干预政策,这些政策旨在保护个人免受市场不测造成的种种后果的危害(尚晓援,2007:8)。这一点与福利国家理念很吻合,福利国家的重要任务就是去商品化,强调通过社会政策去干预市场带来的不平等。另一种观点则认为社会保护政策制造或加剧了贫困与社会排斥,关注社会保护政策导致社会排斥的机制和过程,集中探讨的福利污名和福利负激励问题。福利污名(Welfare Stigma)是指受助者接受福利时遭遇的污名和被排斥的过程。蒂特马斯很早就指出“采取目标定位策略的福利政策不可避免地会造成耻辱感问题”(Titmuss,1968:142)。洪大用研究发现低保对象的标签效用可以算是污名化的一种,受益对象在享受低保待遇需要付出一定的代价,甚至牺牲个人和家庭的尊严和隐私(洪大用,2005:19)。祝建华、林闽钢也指出城市低保对救助对象的识别采用选择性的原则,在申请时进行资格审核的工作程序,产生了生存权对“尊严”的挤出现象(祝建华、林闽钢,2010:203)。福利负激励是指社会福利在实际运行过程中产生了其没有预计的负功能。在美国,新保守主义认为自由主义社会保护政策的推行加剧而不是缓解了聚居区特有的文化倾向和内城区的社会断裂。“伟大社会”和其它社会福利计划不仅没能改变底层贫民的生活状况,反而使人变得更具依赖性,助长了无业状态,还导致非婚生育和女性户主家庭增多(威尔逊,2007:23)。在《真正的穷人内城区、底层阶级和公共政策》一书中,威廉·朱利叶斯·威尔逊梳理查尔斯·默里(Charles Murray)的观点时发现默里大力鼓吹联邦计划对穷人大为损害,认为社会政策的变动改变了决定人类行为的奖惩机制,社会福利政策非但没能减轻了贫困,反而加剧了贫困,应该给与终止(威尔逊,2007:24)。国内学者研究发现城市低保政策对受助者的劳动积极性产生了明显的负影响。“等额补差”式的救助方式导致受助者就业不积极,附带的福利补贴对工作的抵消更大(黄晨熹,2007:149;李迎生、肖一帆,2007:122)。彭宅文发现低保福利带来了“中国式福利依赖”,削弱了对低保对象正规就业的劳动激励,他们更倾向于隐形就业(彭宅文,2009:172)。马居里、赵淑兰认为低保救助实践产生了负激励效应,造成低保对象“进来容易,出去难”现象(马居里、赵淑兰,2006:44)。根据北京市民政局2003年的一项调查发现,在没有工作的低保对象中,46.6%人没有再就业的意愿,有建构相对稳定的贫困文化趋向(洪大用,2005:20)。韩琳甚至发现更严重的福利依赖,低保家庭的年轻人宁愿在家里“啃老”也不愿出去工作(韩琳,2006:31-35)。

(二) 中国社会保护福利模型与社会排斥关系

文献回顾发现社会保护政策通过福利污名和福利负激励有导致社会排斥的风险。但以往研究没有回答不同的社会保护模型对城市贫民社会排斥的影响是否不同的问题,是否存在某种社会保护福利政策模式比其它模式更容易导致社会排斥的风险呢?这就需要了解中国近年发展的社会保护福利模式到底是什么样的福利体制的问题。

福利体制或福利模式概念最早由丹麦学者艾斯平—安德森(Esping-Andersen)在其1990年出版的《福利资本主义的三个世界》*具体参见中译本,郑秉文译,法律出版社2003年出版。中提出。艾斯平—安德森从国家、市场、家庭(或社会)三者在提供福利的责任和以去商品化程度将福利制度划分为自由主义福利体制、保守主义福利体制以及社会民主主义福利模式三种形式(郑秉文,2005:33-35)。按照划分,有部分学者将中国的福利政策模型归于自由主义(“剩余型”)的福利模型,认为国家和政府是在市场和家庭在福利供給不足的情况下才发挥作用,是消极福利而非积极福利。埃斯平—安德森的福利模式划分能够从一定程度上反映不同国家宏观层面社会整合的程度。一般来说,社会民主主义福利的整合程度大于保守主义福利体制,而保守主义福利体制又大于自由主义福利体制。但是这种划分模式不能反映不同福利供给模型对微观层面的个人社会整合的影响。

美国学者苏黛瑞提出了用观念性原因来解释社会政策的创立,根据福利项目中关于福利如何付费、如何对待穷人以及如何选择和对待受益人等核心问题划分三种不同的救济模式:基于权利的援助、回应性的援助和改造/清理的援助(苏黛瑞、周凤华,2013:6-15)。第一种基于权利的援助,其逻辑是所有人都享有对生存、生活、社会保护和安全的权利,而且这些是应得的权利,平等、正义、公平是其追寻的价值所在。这种模式的社会政策以人为目标,人的生存和发展本身是目的而非手段。第二种回应性的援助是指为了回应民众声音需要而实施的援助项目,这种模式是一种外压式的被迫回应性,目的是通过福利手段来缓解社会张力,满足公众需求或者安抚对现状不满的民众。这种模式的最终受益者是政治家们,是为了满足政治精英和政治家的利益需要。第三种改造/清理的援助,这种模式将穷人本身具有某些不愉快或者与社会及其目标不相适应的特征,需要从公共领域清理出去。采取的方式要么是改造或重塑穷人要么是监视、管制或约束穷人。改造或重塑穷人是为让接受援助的人得到教导或培养,从而将他们整合到国家中去,为国家做贡献;管制或监视穷人它需要增进的是整个集体的利益,这一整体思路背后隐含的家长式目的,无论是出于善心还是为了打击或虐待穷人,常常被发现给与穷人更多的责难而不是照顾(苏黛瑞、周凤华,2013:8)。

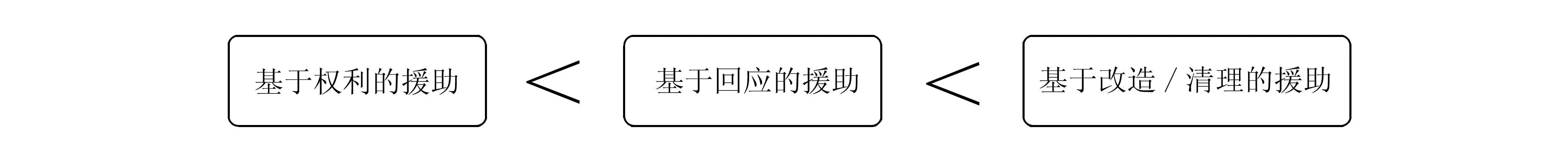

按照苏黛瑞的划分,三种不同的福利供给模式对福利接受者的影响不同:基于权利的援助受惠的是真正的贫困者,是为了保护受助者的基本权利;基于回应的援助获益的是政客、政党等,援助和补偿受助者只是一种手段;基于改造/清理的援助希望通过重塑或彻底将受助者予以改造和清除,从而使整个国家系统受益。不同福利供给模型对城市贫民个体的社会融合和社会排斥的影响不一样(见图1)。

图1 福利供给模型对社会排斥的影响强度来源:根据美国学者苏黛瑞(2013)的福利模型特征绘制而成。

中国现今的福利供给模型与苏黛瑞的“基于回应的援助”模型非常类似,是一种消极被动回应而非积极主动赋权型的福利供给模式。中国社会保障体系发展逻辑是经济发展水平的一种被动发应,是一种被动的基于必要性的福利国家(岳经纶,2014:2)。城市低保政策的创立和发展回应的是政府维护社会稳定与巩固其合法性的需要,而不是城市新贫困群体的社会权利诉求*摘自2013年8月24-26日在浙江大学举行的以“社会保障可持续发展”为主题的第九届社会保障国际论坛上彭宅文的发言。,其目的是追求社会福利系统与经济系统之间的融合,而不是微观层面上个人社会行动者之间以及个人行动者与社会系统之间的融合(曾群,2006:3-4)。最终的目的是维护政党权力合法性和政权的稳定,满足城市贫民的个人福利需求只是一种手段而非目的。这种救济而非赋权型的福利政策模型在实际运行过多地偏向社会保障制度的经济面、财务面和功能性,而忽略其发展需求,表现出强烈的维生型救助特征(陈水生,2014:64)。

三、 研究发现

本文选取中国社会保护的典型政策城市低保政策为切入口,以广州市城市低保户为研究对象,主要研究施行近20年的城市低保政策对受助者带来的影响。本研究的核心问题是中国城市低保户在社会保护福利政策的庇护下是否还遭遇社会排斥?其遭受社会保护或社会排斥的机制和过程如何?

在资料收集上,以质性访谈为主,同时辅以观察法和文献法。访谈前,研究者大量搜集国内关于城市低保的相关政策和文献资料,重点关注广州市低保政策、保障性住房政策等相关社会保护政策的详细内容,并对其进行了文献分析。在此基础上,研究者于2011年8月、2014年7月至9月和2015年1月至2月三个时间段里,先后多次进入广州市城市低保家庭进行访谈,共直接访谈城市低保家庭29户,间接访谈6户,并对其中5户低保家庭进行了回访。还访问了政府民政部门、住房保障办、街道居委低保经办人以及家庭综合服务中心等9位办事人员。在访谈过程研究者还通过观察日志的形式及时记录了低保家庭的家庭状况、社区氛围以及周边公共服务的配套情况。

(一) 福利救济消减收入不足与物质剥夺

近年来中国政府逐步加大了城市反贫困力度,密集出台各种社会救助政策,提倡通过“配套措施”和“分类施保”逐步完善低保政策本身,逐步构建了以城市低保政策为主体,以教育救助、医疗救助、住房救助为补充,辅以各种优惠政策和临时救助的综合性救助体系。以广州市为例,城市低保户不仅获得“低保金”补贴,还包括义务教育救助、医疗费用减免、公有住房优惠、水电煤气补助、购物卡补贴等30余项叠加福利。广州市海珠区SY街道负责低保的Y科长就指出“低保不仅是480元(2011年)这么简单,它是全方位的。”

现在国家除了低保金这一块,还有经济适应房、住房补贴、助养、助困、助学、医疗等补助,还有一些节假日补贴、物价上涨补贴,经常性地还会有一些慈善基金,接受个人和企业捐赠,如妇联、共青团等组织也会在我们这边拿资料对一些特殊困难的进行资助。现在的政府政策是越来越好,保障全面多了(访谈记录:SYJDY20110815)*访谈记录是笔者在2011年8月、2014年7月至9月和2015年1月至2月三个时间段里先后多次进入广州市保障房社区与其中的低保家庭及其政府相关工作人员访谈而得,主要基于录音资料整理形成的。所有的访谈录音均以访谈地点和访谈时间相结合的方式进行了编码并做了匿名化处理。后文中出现的访谈记录将不再一一标注。。

“低保证”含金量高,还意味着它是通往其它社会保护和多项福利优惠的万能钥匙,有了它,城市贫民从物质到心理上都有了“着落”,维持了基本的生存需要。

真的很感激政府,之前自己那几平米的房子真的太小了,多亏了政府,如果不是,我们一辈子都不可能住进这样的房子里(访谈记录:FH20140725)。

国家还行,让我们勉强能过,不至于说让你活不下去(访谈记录:QH201407301)。

打个比方,如果你住上公租房,政府把住房的问题给解决了,那你每个月只要付水电费房租几十块钱,其他乱七八糟的,有低保金还有粮油补贴其实也是勉强过得了,不至于绝望。反正有低保,又有大病保险,也不用操心保险的,全部都不用操心了。像我女儿去年住了一次院,也基本上报销的一干二净了,自己只需要出点生活费(访谈记录:SCN20140807)。

城市低保、叠加福利*叠加福利是指依附在低保证上的其它各种福利,如医疗救助、义务教育免费等等,也有学者称为连带福利或者附加福利。等政策让城市低保户的生活有了起码的保障,政府为他们构筑了坚实的安全网,看病难、上学难以及住房难的现象有了明显缓解。有限低层次的福利救济虽然可以在一定程度缓解他们的生存压力,却不能从根本上改变他们的生存处境,

(二) 福利污名助长社会关系排斥

政府为了确保社会保护政策能帮助到真正需要的人,在申请要求和管理上了设置了许多要求,有些严苛的条件忽视了穷人权利,伤害城市低保户的自尊,存在明显的“污名化”倾向。污名是社会对某些个体或群体的贬低性、侮辱性的标签,被贴上标签者由此产生羞愧、耻辱乃至犯罪感,并导致了社会对他们的不公正待遇。社会排斥即是社会对被贴上污名标签的人所采取贬低、疏远和敌视等态度和行为,是污名化的结果。污名化包括“身份”污名和“程序”污名两种。前者是指选择性救助中的“身份”认定本身就伴随着耻辱感;后者是指在接受救济时遭遇的繁复程序以及工作人员的无礼对待等。实践中低保申请过程的公示和领取低保期间需要参加义务劳动都使得城市低保户的身份处于“全景式”敞开状态。低保“身份”让不少城市低保户在人际关系上经受着严重的歧视和排斥,现住在FH花园公租房中的植女士,说起她在CG街遭遇邻居和菜贩子排挤的情形:

那些邻居知道我们拿低保后,都看不起我们的。就连菜贩子都嫌弃我没钱。我去买肉时那些肉贩子就赶我走,骂我“又挑剔又没钱,快点走不要挡着”。住在那里20多年,有什么料大家都知根知底,自从有病之后,大家就更当我瘟神一样,见我就躲开。整条街整栋楼的人都排挤我们,还有一点就是我们一家三口个子都矮,就更歧视我们(访谈记录:XX201408041 )。

“低保”的标签效应和污名化对低保家庭的青少年影响尤其大。谭先生反映,他上初中的女儿在学校组织活动时会被老师当着全班的同学点名说特困的可少交钱,或者干脆叫她不要参加一些集体活动,这导致她女儿平时很少与同学来往。谭先生说现在的小孩都分圈的,富人家的孩子一起玩,穷人家的孩子只能靠边站,因为玩不到一块去。现就读大学一年级的郭同学回忆起高中时“宏志生”身份被暴露后,她的生活发生很大的变化,遭受同学的质疑,被认为是“异类”,直至被宿舍同学隔离的过程。

在我国,程序污名存在于城市低保政策中的“张榜公布”和“邻里监督”等家计调查程序中以及遭受工作人员的无礼对待等。城市贫民如想申请城市低保和公租房,这两项政策都有明文规定,需要对申请者的个人信息进行多次公示,并且欢迎群众监督。这种“张榜公布”的方式容易让申请者有一种“被贴大字报”和“做了什么见不得人的事”(访谈记录:JSZ20150130)的尴尬和无奈,而“邻里监督”则赋予其他人的城市低保监控权,让低保户处于道德不利位置。他们为了生存,只能不断降低自尊来换取物质上的利益。自尊的缺乏反过来影响了他们人际交往中的自信,自卑让他们逐渐跟外界隔绝,人际关系纽带进一步中断甚至完全脱节。

(三) 福利负激励助长劳动力市场排斥

社会保护福利政策不仅不能减贫,还有可能引发“负激励”,尤其是对就业激励带来很强的负作用。城市低保政策在实际运行中正在“制造”一个长期的低收入群体,这主要源于城市低保政策中的“差额救济”原则以及附加其上的“叠加福利”政策的双重作用。

1.差额救济与叠加福利双重作用

现行城市低保政策对人均收入低于最低生活保障线的城市家庭采取差额救济方式。低保家庭的最终收入=低保标准*家庭人口数。而低保家庭实际领取的低保金=低保标准*家庭人口数—人均实际收入*家庭人口数,也就是说,这个家庭的人均实际收入越高,其实际领取的低保金越少,反之收入越少,甚至为零的话,实际领取的低保金也就越多。工作替代率通常被用来衡量救助制度对就业的激励程度,是指救助标准与救助对象参与工作后可能收入之间的比率,工作替代率越高,表明就业推动力越;反之,就业推动力越高(黄晨熹,2007:145)。欧洲七国曾有过类似的研究,当工作替代率达到80%,失业者寻找工作的积极性将大大降低(慈勤英、王卓琪,2006:136)。现行中国城市低保政策的这种差额补贴的政策导致对工作替代率是100%,就是说一个家庭收入在低保线内每增加一元,其保障补贴的金额就会减少一元,严重削弱了受助者的就业激励。

刘阿姨的先生因身体残疾一直吃低保,刘阿姨则靠居家养老赚点钱,而刘阿姨的工资收入使得其家庭人均收入刚好超过低保标准线。 当时做居家养老是政府给钱的,有工资单,880元,超了低保标准线20元。然后他的(刘阿姨先生的低保)就给停了,停了三个月。哎呀,我干脆不做了。我一天煮三餐饭,还要坐车来回,这个路费你看,每天来回都要八块,工资减去路费到头来拿的还没有低保多。政府可不管这些,那我干脆就不工作了(访谈记录:JD201408202)。

刘阿姨说政府分明是不想让人好好找工作,她始终不明白为什么她自食其力,辛辛苦苦出去工作,到头来倒让自己先生的低保给停了。事实上,访谈时笔者发现这种硬性的补差方式让不少具有劳动能力的受助者主动放弃了工作,或者为了规避丧失低保的风险而转向隐形就业,瞒报自己的实际收入。调研中还发现,即使低保补差金额比参加工作实际获得的现金收入少几百块钱,一些社会救助者还是会紧抓低保不放,而选择不工作。这是因为低保身份不仅能获得微薄的低保金,更重要的是能带来丰厚的隐性福利,现有很多优惠政策和临时社会救助都与“低保证”相挂钩。

2.福利依赖:贫二代主动放弃就业

福利依赖是指受助者一旦享受低保后,容易产生依赖心理,从而促使受助者一而再再而三申请低保,宁愿长期依赖福利生活而不愿通过自己努力去就业和融入社会。福利依赖让人们逐渐习惯于低保生活,并形成了相应的思维习惯,而这种福利依赖甚至还可以通过代际传递影响到了下一代。

朱先生一家四口(朱先生、朱太太、其岳母和女儿)从2002年开始拿低保,长达12年。朱小姐今年22岁。2012年大专辍学后就从未工作过。笔者询问朱先生及太太,为什么不考虑让女儿出去工作?他们回答说朱小姐个子矮,很难找工作。朱太太说:“别人给她介绍工作,她又不愿意干,于是就一直这样拖着。她自己不争气,读了二年(大专),就中途辍学了,文凭没拿到,现在就是初中文化。帮她找工作,她又不愿意,她自己找,又碰钉,也不跟我们交流。唉,讲文化又没文化,个子还矮过我(朱小姐身高目测不足150cm),不好找工作。跟居委也说过,居委答应帮忙,说要等,后来也没消息,那就是没有合适的。她就一直在家呆着,平时最多的就是睡觉,睡到没谱,朋友有一些吧,都是跟些小学同学一起玩”(访谈记录:FH20140725)。

事实上笔者跟朱小姐见面聊天时,发现她思路清晰,伶牙俐齿,完全有能力可以找到一份养活自己的工作。所以回访时再次见到朱先生和其太太时,就追问其女儿没有找工作的真正原因。

访谈者:其实您女儿挺不错,应该可以找到一个不错的工作。

朱先生:她很叛逆,都不怎么跟我们沟通的,她的事我们管不了。

访谈者:会不会有担心她找到工作后超过低保标准,会影响你们全家拿低保?

朱太太:是的,四个人只要一个人超出了标准,那么四个人都没有低保了。

访谈者:就是说如果找到一个2000多块的工作,还不如低保拿的多,就干脆不工作了?

朱太太:这个我也不知道她怎么想的,我们还是希望她去找工作。这么年轻,怎么可以不做事情,哎,浪费了大好青春(访谈记录:FH201407282)。

笔者的询问没有得到正面回答,但在几次的接触中,发现朱小姐根本没有去找工作的压力或者可以说她是不敢选择就业。他们现在一家每月低保收入有差不多2500块,还可以拥有两套房(FH花园40平米的公租房和在海珠区CG街一间30平米的自有房),平时爸妈的医疗费有报销,大病有救助,还有粮油补贴等等福利。而如果朱小姐出去找工作,按照他父母反映和笔者了解的情况,要想找到工资待遇好的工作可能性不大,只能是那种二三千块的普通工作,而这个工资收入一旦超过低保标准,会使全家人丧失“低保”资格。没有了低保身份,附加在“低保证”上的其它福利将会一并取消,家人的医疗补助将被取消,公租房将被收回,还包括捆绑在“低保证”上各种隐性福利。这就意味微薄的工资还不足抵偿失去低保的损失,反而会让这个家沦到更加悲惨的境地。从这个层面说,朱小姐选择不就业符合正常理性人的抉择,或者可以说她根本不敢冒着找一个低微工作而导致全家人丧失低保庇护的风险。如果她找的工作工资不超低保标准,按照低保政策中现行的差额补全方式,她家获得的实际收益跟与纯粹吃低保一模一样。从经济上来说,工作于她没有任何意义,她还不如天天在家睡大觉,平时跟一班朋友游手好闲。朱小姐年纪轻轻就没能进入正常的劳动力市场,无疑会与主流社会脱节,短期上会延缓她的婚育和人生转型,随着年纪增长,她将会被社会隔绝得更厉害,很有可能继续赖在低保中过一辈子。因为,劳动力市场排斥是社会排斥最重要的维度之一,而失业通常被认为是导致个体社会关系纽带中断的最重要因素。像朱小姐这样的“贫二代”很有可能在人生发展和机会选择上长期遭受社会排斥。

四、 总结

一般来说,社会救助通常包含两大目标:一是为贫困群体提供物质援助,二是消除对贫困群体的社会排斥(张浩淼,2014:163)。现行针对城市贫民的社会保护政策在第一个目标上取得了巨大成功,惠及所有城市低保户,实现了应保尽保,保障了城市低保户们的基本生活。而第二个目标还远未实现,甚至出现了福利悖论现象:原本缓解或制约城市贫民社会排斥的社会保护福利政策在实际运行中却因福利污名和福利负激励导致或加剧了社会排斥,在解决问题的同时产生了更大的问题。中国针对城市贫民的福利模型与美国学者苏黛瑞提出的“基于回应的援助”救济模式非常类似,是典型的消极回应而非积极主动赋权型的福利供给模式。这种救济而非赋权型的社会保护政策模式注定了政府在对待城市穷人问题上,以有限的物质救助为主,具有强烈的维生型特征,较少关注城市贫民的权利,在政策执行时考虑更多的是管理的便利而非受助者本身的感受和需求。然而,“人不只是要活着,要有‘基本生活费’、最低食物卡路里标准;他还要活好,活出尊严”(瓦格尔,2003:157),活得有机会和希望。外在物质的相对匮乏、社会关系纽带的中断、主观上的挫败感和内在自信的缺乏等都使得城市低保户们丧失利用机会的能力,他们遭遇的不仅仅是天生的不利,结果的悲惨,更可怕的是丧失了发展的机会和被剥夺参与的资格,在机会上被长期排斥在外。因此中国社会保护政策不能就经济而经济去解决问题,还应该意识到贫困和社会排斥的根源是权利的丧失。物质资源对穷人固然重要,但却不是唯一要素,公民权利、尊严与地位等精神需求更加不能忽视。政策制定者和执行者都应该意识到消除贫困的根本途径在于“赋权”,通过赋予贫困者利益表达和实现自身权利的途径,改善政府等公共机构对城市贫民的责任心和回应性,促使城市贫民获得与其他社会公民一样的生存发展机会和资源。中国的社会保护范式应该从救济向赋权型福利模式转变,改变过去只注重物质救济到强调对城市贫民重新赋权*本文源于作者的博士论文,博士论文导师组成员马骏教授、朱亚鹏教授、牛美丽副教授对论文的选题思路和行文逻辑有极大的帮助,衷心感谢三位导师以及黄严老师、陈永杰副教授等老师们倾心指导和修改建议。。

参考文献:

[1]慈勤英、王卓祺(2006).失业者的再就业选择——最低生活保障制度的微观分析.社会学研究,3.

[2]陈水生(2014).中国城市低保制度的发展困境与转型研究.社会科学,10.

[3]丁开杰(2009).西方社会排斥理论——四个基本问题.国外理论动态,10.

[4]洪大用(2005).当道义变成制度之后——试论城市低保制度实践的延伸效果及其演进方向.经济社会体制比较,3.

[5]黄晨熹(2007).城市低保对象求职行为的影响因素及相关制度安排研究——以上海为例.社会学研究,1.

[6]李迎生、肖一帆(2007).城市低保制度运行的现实困境与改革的路径选择.江海学刊,2.

[7]马居里、赵淑兰(2006).低保救助中的负激励效应初探.重庆科技学院学报(社会科学版), 4.

[8]彭宅文(2009).最低生活保障制度与救助对象的劳动激励“中国式福利依赖”及其调整.社会保障研究,12.

[9]尚晓援(2007).中国社会保护体制改革研究.北京:中国劳动社会保障出版社.

[10] 苏黛瑞、周凤华(2013).社会救助的根源:对福利体质、目标与方法之差异的初步思考.华中师范大学学报(人文社会科学版),1.

[11] 乌德亚·瓦格尔(2003).贫困再思考:定义和衡量.国际社会科学杂志(中文版),2.

[12] 王绍光(2003).大转型:——1980 年代以来中国的双向运动.中国社会科学,1.

[13] 王绍光(2013).中国仍然是低福利国家吗?——比较视角下的中国社会保护“新跃进”.学术前沿,11.

[14] 威廉·朱利叶斯·威尔逊(2007).真正的穷人:内城区、底层阶级和公共政策.上海:上海人民出版社.

[15] 熊光清(2008).欧洲的社会排斥理论与反社会排斥实践.国际政治,1.

[16] 徐月宾、张秀兰(2003).中国政府在社会福利中的角色重建.中国社会科学,5.

[17] 杨立雄(2012).不情愿的福利国家与金融危机——美国福利模式解析..当代世界与社会主义,5.

[18] 于秀丽、陈宇峰(2008).中国城市低保制度的理论与现实困境.浙江工商大学学报,1.

[19] 岳经纶、斯坦·林根(2014).中国正在建立怎样的福利国家.中国公共政策评论,7.

[20] 曾群(2004).失业与社会排斥:一个分析框架.社会学研究,3.

[21] 曾群(2006).青年失业与社会排斥风险——一项关于社会融合的社会政策研究.上海:学林出版社.

[22] 郑秉文(2005).“福利模式”比较研究与福利改革实证分析—政治经济学的角度.学术界,3.

[23] 张浩淼(2014).救助就业与福利依赖——兼论关于中国低保制度养懒汉的担忧.兰州学刊,5.

[24] 周林刚(2004).论社会排斥.社会,3

[25] 祝建华、林闽钢(2010).福利污名的社会建构——以浙江省城市低保家庭调查为例的研究.浙江学刊,3.

[26] 中国经济增长与宏观稳定课题组(2006).增长失衡与政府责任——基于社会性支出角度的分析.经济研究,10.

[27] T.Eardley,et al.(1996).Social Assistance in OECD Countries,Vol.I.SynthesisReport. London:HMSO.

[28] G.Esping-Andersen(1990).TheThreeWorldsofWelfareCapitalism.Cambridge:Polity Press.

[29] Hilary Silver(1994).Social Exclusion and Social Solidarity:Three Paradigms.InternationalLabourReview,133.

[30] J.Percy-Smith(2000).Introduction:The Contours of Social Exclusion.In Janie Percy-Smith(eds.).PolicyResponsestoSocialExclusion.Buckingham:Open University Press.

[31] Richard Titmuss(1968).Commitmenttowelfare.London:Allen and Unwin Ltd.

■作者地址:王锦花,华南农业大学公共管理学院;广东 广州 510000。Email:64126846@qq.com。

■责任编辑:叶娟丽

◆

Welfare Paradox:Social Exclusion in Social Protection Policy——An Empirical Study on the Basis of Guangzhou City

WangJinhua(South China Agricultural University)

Abstract:In recent years,Chinese society has experienced a huge expansion in social protection.Does the social protection for the city poor(such as Urban minimum living security policy) relieve poverty and social exclusion effectively? By the study of Guangzhou City,we found Chinese current welfare supply model is very similar to the relief model “the aid on the basis of response” which was put forward by Su Daier who is an American.It is a typical welfare pattern of passive response not the proactive empowerment pattern.Such welfare policy was formulated to ease social contradictions and pacify the emotion of laid-off workers.It was aimed to maintain the order and the legality of the regime of political party not to satisfy the needs of civic right of recipients.The government focused on the limited material relief which has the strong feature of livelihood maintenance and paid less attention to the rights of city poor people.It considered more on the convenience of government management,not the feeling and demand of the recipients.Although to some extent,such welfare policy has relieved the insufficient income condition and material deprivation of city poor people.The urban minimum living guarantee policy contains some clauses of “bad reputation” and “negative incentive” factors which enhances the labor market,social relationship and subjective aspects of social exclusion of city poor people.The old welfare policy model has not promoted social integration but exacerbated the occurrence of social exclusion,caused a phenomenon of welfare paradox.

Key words:city poor people;social exclusion;welfare policy;social protection

基金项目:■第三届广东省宣传思想战线优秀人才“十百千”工程项目(XCSBQ2013-1-04)

DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2016.02.005