2015年乌兰察布市两次强对流天气过程综合条件对比分析

2016-04-12闫海丹吴昱树张韬张丹

摘 要 综合利用常规气象资料、自动站资料、NCEP 再分析资料(水平分辨率2.5°× 2.5°,4次/d)资料以及雷达资料,对内蒙古乌兰察布市2015年7月27日强对流和8月1日飑线天气过程的不同特征进行对比分析,结果表明:当高空冷空气叠加在低层暖空气上,并配合地面辐合线时,容易发生较强的强对流天气,当中层有干空气侵入有利于雷暴大风产生,雷达反射率因子剖面图上强回波质心较低,回波无倾斜的特征,强度达50 dBz以上,垂直积分液态含水量达50 g/m2,产生短时强降水的可能性非常高,并且当强度达60 dBz以上时,虽然0℃层和-20℃层较高,但仍有产生冰雹的可能。

关键词 强对流天气;地面辐合线;低质心;内蒙古乌兰察布市

中图分类号:S164 文献标志码:A 文章编号:1673-890X(2016)01-041-05

知网出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/50.1186.S.20160126.2255.010.html 网络出版时间:2016/1/26 22:55:41

强对流是一种深对流天气过程,在我国预报业务中,强对流天气主要包括冰雹、雷暴大风、短时强降水和龙卷等四类强对流现象,而短时强降水主要指发生时间短、降水效率高的对流性降雨,1 h雨量达到或者超过20 mm(孙继松等,2014)[1]。

2015年7月27日(简称过程1)和2015年8月1日(简称过程2)内蒙古乌兰察布市出现了强对流天气。7月27日14—20时,乌兰察布市偏南地区出现冰雹及短时强降水天气,统计7月27日14—20时的自动站雨量,全市有9个站雨强达20 mm/h。并在卓资县和丰镇市造成局地暴雨、山洪灾害,其中在卓资受灾地段十八台自动气象站监测到16—19时降水量合计达91.2 mm。据相关部门调查,这次洪涝、冰雹致使卓资县和丰镇市36个自然村遭受灾害,农作物受灾面积达1876.6 hm2,导致经济损失约3480多万元。8月1日16—20时,乌兰察布市经飑线扫过,乌兰察布市东部以及南部地区遭受大风、冰雹及短时强降水袭击,统计8月1日16—20时的自动站雨量,全市有26个站雨强达20 mm/h,其中凉城县的天成雨强达53.6 mm/h,并在卓资县和凉城县出现了8~10级的雷暴大风,瞬时最大风力达30.5 m/s。过程灾害致使7人死亡,农作物受灾面积6728 hm2。

1环流形势和环境条件分析

1.1环流形势对比

7月27日08时强对流天气开始前,高空冷涡系统稳定维持在我国东北北部,冷涡后部不断有冷空气沿着槽后西北气流下滑;500 hPa副高位置北挺到35°N,副高西侧的偏南气流以及中低层偏南风有利于将南海的水汽向乌兰察布市输送,为强对流的形成提供了水汽条件。从08时至20时,中低层有“人”字形切变线扫过乌兰察布市,地面气压场上,受地面低压倒槽控制。再加上乌兰察布的地形作用影响,中部为阴山山脉,阻挡水汽滞留在乌兰察布市南部地区。

8月1日的飑线发生在贝加尔湖南侧的蒙古冷涡东南象限的西南气流中,属于槽前型飑线(丁一汇等,1982)[2],在东北地区形成高压脊,阻挡冷涡移动。在低层副高位置北边界线位于35°N,并在孟加拉湾有台风的生成,台风外围的暖湿气流沿着副高外围西南气流向乌兰察布市输送,并且西南气流增温减压,在地面气压场上,14时受低压带控制,到20时形成蒙古气旋,乌兰察布市处于冷锋前部,且700 hPa槽线超前于地面冷锋,这次强对流天气属于第二型冷锋天气。

过程1为高空冷平流强迫,影响系统为高空槽、低层“人”字形切变线、地面低压倒槽以及辐合线,高空为干冷的西北气流,有利于产生强烈的位势不稳定层结,同时200 hPa高空急流压在乌兰察布市北部,产生的斜压性引起的力管环流以及产生的强风速垂直切变有利于强天气的发生[1]。过程2为斜压锋生所致,高空有较强冷平流促使垂直温度梯度加大,低层有较强暖湿气流使水平温度梯度加大,高低空冷暖平流形成锋区。斜压锋生的强烈抬升形成动力强迫[1]。

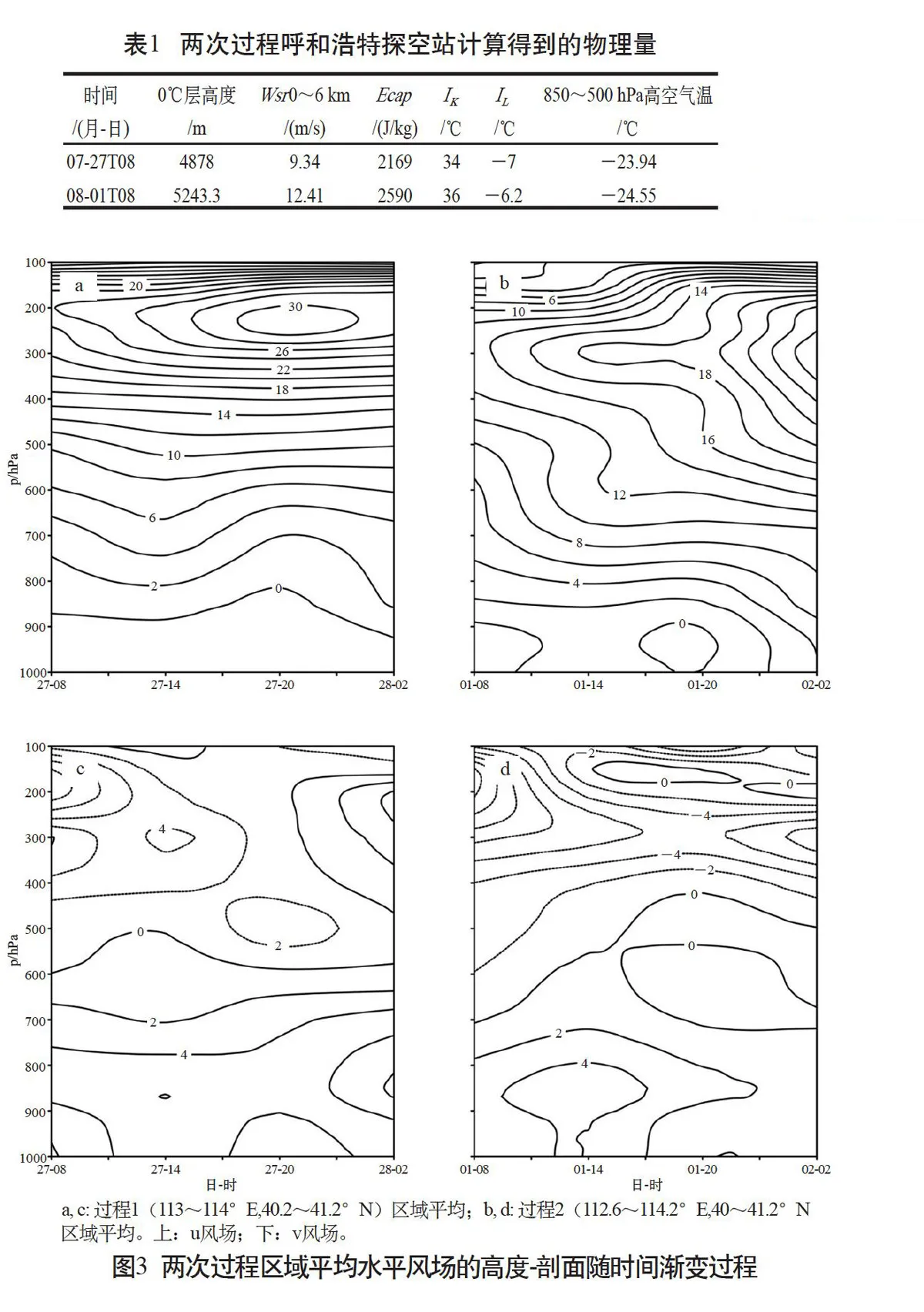

1.2地面自动站资料分析

从图1a~c可以看出,过程1发生期间在地面自动站风场存在两条辐合线,在16时1条地面辐合线位于凉城与卓资交界,另一条位于兴和境内,处于辐合线附近出现了卓资界内的旗下营子小时雨量为28.4 mm、十八台小时雨量为20.7 mm以及丰镇界内的官屯堡小时雨量为30.9 mm的短时强降水,到17时位于凉城与卓资交界的辐合线稳定少动,在卓资的十八台、河子卓资服务区以及丰镇的官屯堡出现了小时雨量为20 mm以上的短时强降水,到18时地面辐合线减弱趋于消失,同时乌兰察布市的降水减弱;从图1d~f可以看出,地面辐合线在16时呈现东北-西南走向,到17时辐合线东南移,并在卓资、凉城一带形成新的辐合线,到18时辐合线减弱,在辐合线移动所经过的东部和南部地区均产生了短时强降水,并在卓资和凉城境内的个别自动站点出现了小冰雹和雷暴大风。

通过过程1和过程2的分析可知,出现短时强降水、冰雹、大风的站点都分布在地面辐合线的附近。

1.3水汽和对流不稳定条件

一般对流天气的3个基本条件是:水汽条件、不稳定条件、抬升条件,而有组织的强对流天气,还必须具有强的垂直风切变。分析两次强对流天气过程,发现水汽条件各层分布的差异很大,以及不稳定的程度也有所不同。

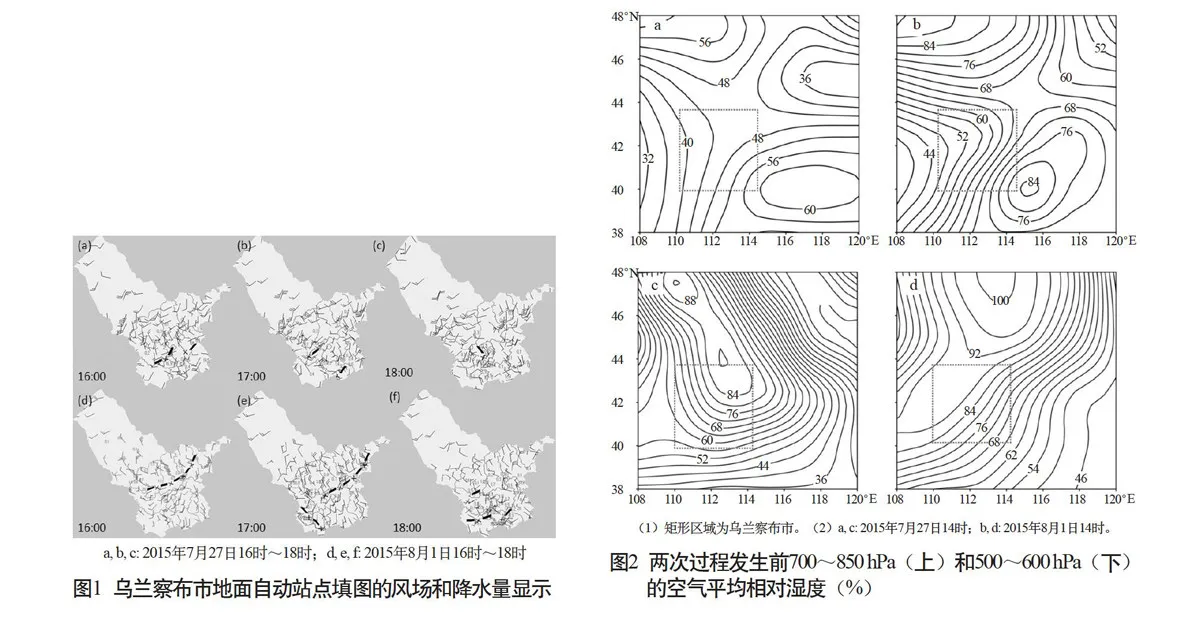

1.3.1 水汽条件

图2为两次过程的中高层和中低层空气平均相对湿度,由图2a可以看出,过程1中低层700~850 hPa平均相对湿度为50%左右,强对流发生前低层水汽条件较差。过程2中低层700~850 hPa平均相对湿度为65%左右(图2b),比过程1低层平均相对湿度高出约15%。过程1 未来强对流发生区域中高层500~600 hPa平均相对湿度为50%~68%,属于较干的水汽环境。对比图2d可以看出,过程2中高层500~600 hPa平均相对湿度为72%~84%,中高层水汽条件明显好于过程1。

从500、700、850 hPa发生强对流天气区域的温度露点差来看,过程1发生前高层温度露点差为16℃左右,中层温度露点差为10℃左右,低层温度露点差为8℃,整层湿度较差;过程2发生前高层温度露点差为4℃左右,中层温度露点差为10℃左右,低层温度露点差为4℃,高层和低层湿度大,中层存在干值区,有利于强降水和雷暴大风的产生。

以往研究表明(付敬,2009)[3],如果低层的水汽含量过大,在对流云发展的早期,云内就会有大量的水汽凝结,形成雨滴降落,阻碍上升气流进一步发展,虽有利于强降水的产生,但不利于雷暴大风的产生。

1.3.2 不稳定条件

分析这两次过程发生地最近的呼和浩特站探空资料,并用呼和浩特14时的地面温度和露点对探空资料进行时间上的订正,发现(表1):在过程1和过程2发生前对流不稳定能量(Ecap)分别为2169 J/kg、2590 J/kg,K指数(IK)分别为34℃和36℃,抬升指数分别为(IL)-7℃、-6.2℃,表明测站上空附近有较强的热力不稳定能量。零度层高度比4.5 km略高,不利于大冰雹的产生(丁治英等,2015)[4]。

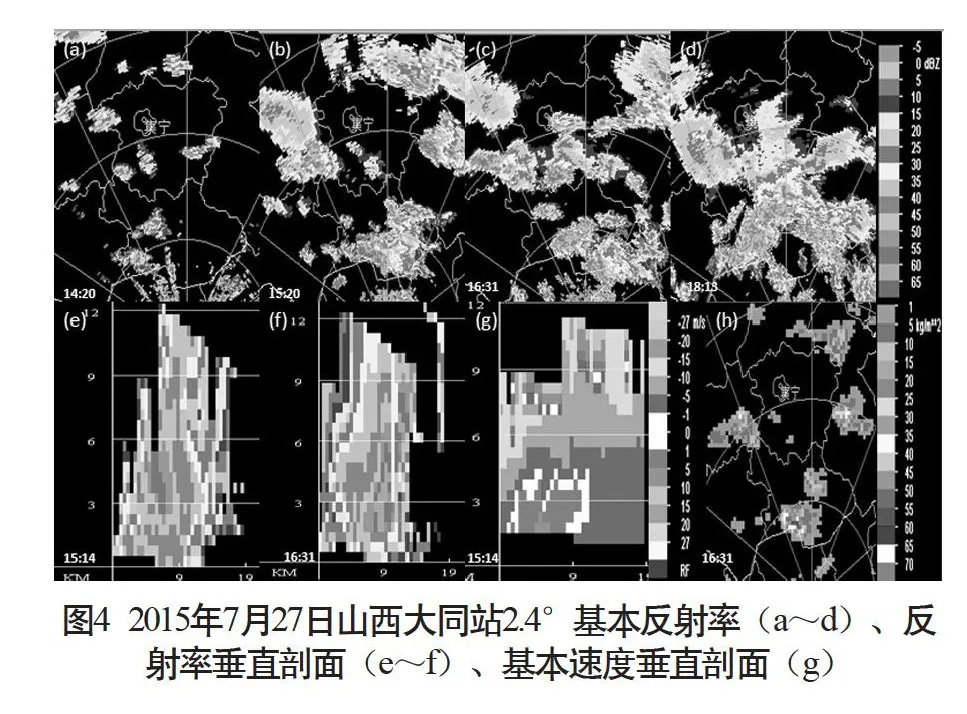

1.3.3 环境风的垂直切变

过程1发生前(图3a)14时500~200 hPa纬向风速差约为16 m/s,850~700 hPa纬向风速差约为3 m/s,对比经向风速差高低层(图3c)均弱于纬向风速差。在对流发展过程中,700 hPa以下纬向风切变几乎维持不变,到20时由于200 hPa高空急流的形成,500~200 hPa纬向风速差明显加大,风速差约为20 m/s,纬向风切变随高度明显增加。

过程2发生前(图3b)14时500~200 hPa纬向风速差约为0 m/s,850~700 hPa纬向风速差约为6 m/s,500~200 hPa经向风速差约为-5 m/s,850~700 hPa经向风速差约为-3 m/s(图3d),在对流发展过程中,高低层的纬向风切变有所增加,但增加不明显,经向风切变减弱。

对比过程1和过程2发现,过程1发生前的高层纬向风切变强于过程2发生前,而过程2发生前的经向风切变强于过程1,二者500~200 hPa的经向风垂直切变均存在增大的现象,850~700 hPa的纬向风切变变化不明显。同时,二者的经向风切变也没有明显变化。并且二者的0~6 km垂直风切变都不是很大(表1),说明以短时强降水为主的强对流天气不需要很强的垂直风切变。

2雷达资料特征对比分析

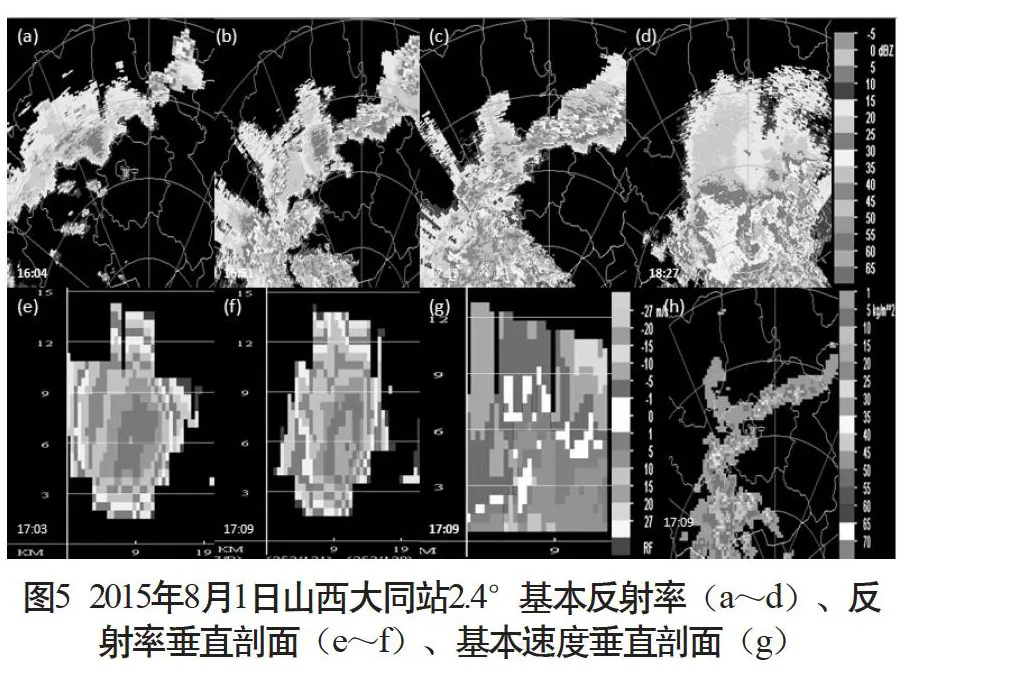

图4给出了过程1的山西大同站2.4°仰角的雷达反射率因子(a~d)、在丰镇地区发展强盛的回波做反射率因子剖面(e~f)、基本速度剖面(g)及垂直积分液态含水量(h)。在图4a~d中,14: 20乌兰察布市南部地区出现了多个点状回波,在集宁西南部以及丰镇的西部点状回波间距小于10 km,到15: 20点状回波发展合并加强,在乌兰察布市的卓资和丰镇地区出现强反射率,反射率因子最大达60~65 dBZ,之后乌兰察布市上游不断有对流回波东南移动,在下坡时加强发展,18: 13在乌兰察布市偏南地区,回波联成片状,并且回波强度达55 dBZ左右;在图4e~f中发现回波无倾斜特征,15: 14强回波中心位于2~6 km,在16: 14强回波中心下降,位于2~5 km;在图4g中可以看出,回波的垂直风切变较明显,中、低层为辐散区;在图4h中发现,此次过程中垂直积分液态含水量高达55~60 g/m2。

图5给出了过程2山西大同站2.4°仰角的雷达反射率因子(a~d)、发展最强盛的回波做反射率因子剖面(e~f)、基本速度剖面(g)及垂直积分液态含水量(h)。在图5a~d中,16: 04在乌兰察布市北部地区出现了层状云回波,其中在商都出现了对流回波,并在乌兰察布市南部地区出现多个点状回波。之后,位于乌兰察布市北部的层状云回波内有对流回波的生成,商都的对流回波不断发展东南移,在17: 15时回波呈带状压在乌兰察布市中部地区,同时位于南部的点状回波发展,并与上游地区及位于山西界内不断移向乌兰察布市的回波相结合,且凉城界内的回波呈片状。此时,最强回波位于集宁北部地区达60 dBZ;到18: 27时回波减弱,期间强回波移过乌兰察布市东部和南部地区;在图5e~f中发现回波无倾斜特征,17: 03强回波位于4~9 km,并在6 km出现60 dBZ的强回波中心,在17: 09强回波中心迅速增长,位于4~8 km,出现65 dBZ的强回波中心;在图5g中可以看出,回波的垂直风切变较明显,辐散区深厚一直延伸到9 km,相较于过程1的辐散区明显深厚,并且实况出现了明显的大风;在图5h中发现,此次过程中垂直积分液态含水量高达55~60 g/m2。

3小结

本文分析了2015年7月27日和8月1日发生在乌兰察布市两次强对流天气过程的环流背景场、水汽条件、不稳定条件以及雷达方面的一些特征,进行综合对比,得到如下结论。

(1)两次强对流天气过程的发生发展条件具有一定的相似性,高空冷空气叠加在低层暖空气之上提供了产生对流的有利环境场条件,地形的下坡作用以及动力抬升作用提供了有利的发展条件,地面的辐合线提供了较好的触发机制。

(2)中层有干空气侵入有利于雷暴大风产生。

(3)从雷达反射率因子剖面图上可以看出,两次过程均属于低质心降水过程,回波无倾斜的特征,强度达50 dBz以上,垂直积分液态含水量达50 g/m2,产生短时强降水的可能性非常高;当强度达60 dBz以上时,虽然0℃层和-20℃层较高,但仍有产生冰雹的可能。

参考文献:

[1]孙继松,戴建华,何立富,等.强对流天气预报的基本原理与技术方法[M].北京:气象出版社,2014.

[2]丁一汇,李鸿洲,章名立,等.我国飑线发生条件的研究[J].大气科学,1982,6(1):18-27.

[3]付敬.基于多普勒天气雷达回波信息强对流天气的识别、跟踪和预报[D].成都:电子科技大学,2009.

[4]丁治英,王楠.两次飑线过程中短时强降水和冰雹强度差异及成因分析[J].气象科学,2015,35(1):83-92.

(责任编辑:丁志祥)