基于漏斗模型的原生广告效果评估探究

2016-04-11吴哲

□吴哲

基于漏斗模型的原生广告效果评估探究

□吴哲

摘要:原生广告作为一种新型的广告形态,近年来发展迅速,但其效果评估是不容忽视的难点,阻碍原生广告的进一步发展。本文以“漏斗模型”为基础,提出原生广告的效果主要包括传播效果、销售效果和品牌效果,其作用机制和“漏斗模型”具有相似的递减效应;并对各个效果设计了可测量的细化指标,以此对原生广告效果进行系统性、科学性的评估,对于原生广告的实际运用具有重要的指导意义。

关键词:原生广告;漏斗模型;效果评估

原生广告作为一种新型广告形态,2012年发端于美国,迅速被广告界和媒体界关注,成为研究热点。原生广告虽然出现的时间很短,但发展迅速,广告形式不断丰富。美国BIA/Kelsey咨询公司的报告指出,2013年投入社交网站的美国原生广告业务的资金达到23.6亿美元,占社交媒体广告花费的38.9%。到2017年这个数字将达到45.7亿美元,占比41.7%。

虽然原生广告市场潜力巨大,但对于原生广告效果评估的研究较少,这也成为原生广告研究的一个难点。因此笔者试图以漏斗模型为基础,探讨原生广告的效果评估体系。

一、原生广告及其效果评估问题

(一)原生广告的界定

目前原生广告尚无统一的定义,不同学者和机构从不同角度进行了解析。喻国明教授从原生广告的形式出发,认为原生广告是“内容风格与页面一致、设计形式镶嵌在页面之中,同时符合用户使用原页面的行为习惯的广告”。①Solve Media公司则从内容的角度入手,认为原生广告是指一种通过在信息流里发布具有相关性的内容产生价值,提升用户体验的特定商业模式。②美国互动广告局(IAB)曾经成立特别小组试图确立原生广告的相关概念却以失败告终,只是提出“原生广告既是一种愿望,也是一系列的广告产品类型。”③

在此基础上,笔者认为:原生广告,即以融入信息流形式为目标,为用户提供高质量内容和优质用户体验,并建立互动关系的多媒体聚合商业广告形态。它具有创意驱动的流动式内容、融入信息流的优质用户体验、基于聚合媒体框架的全方位传播的三大特点。

(二)原生广告效果的评估

原生广告的效果指广告经过传播之后,在传播的各个环节对用户产生的综合性影响和反应,主要包括传播效果、销售效果、品牌效果。传播效果指广告信息触达到用户的深度和广度,包括转发、收藏、评论、分享。销售效果指用户进行或完成的具有转换意义的实质性用户行为,包括用户在观看原生广告之后对主网站的访问、咨询、销售、下载、注册等。品牌效果是用户对原生广告的情绪判断以及用户转换行为产生之后对产品或者服务体验形成的对品牌的综合情感,这直接关系到用户对品牌的美誉度、忠诚度。品牌效果相比于销售效果,更加注重效果的延续性和长期性,具有战略性的作用。

然而当前并没有一套完整、科学的原生广告效果评估体系,现行的效果评估以未成体系的零散化指标为主,存在两种思路:一种是从“虚”的角度出发——以扩大曝光率、提高知名度为主要目的,如浏览量、点击量等;另一种是从“实”的角度出发——以转化率为主要目的,如购买率、下载量等。这两种思路都具有一定的借鉴意义,但角度过于单一,未成体系。因此,笔者试图以漏斗模型为基础,整合“虚”和“实”两个方面,结合原生广告传播路径,探讨原生广告的效果评估体系。

二、漏斗模型与原生广告效果评估

(一)漏斗模型阐释

漏斗模型是20世纪80代初提出的针对生产系统中的计划与控制的一种系统模型,随后被广泛应用于营销领域,并由此提出营销漏斗模型。在这个模型中,漏斗便是企业的营销与服务,而客户就是在“漏斗”中流动的水。在流动的过程中,企业必须尽量让更多客户进入“漏斗”,并且在每个环节尽可能减少流失,让更多客户得以从漏斗底部流出。营销漏斗是现代营销实践中典型的“过程管理”,整个过程存在着从引起客户关注到最后产生购买行为中的边际递减效应,即客户行为恰似一个漏斗,在每一环节都在逐渐衰减,最终仅有小部分完成购买形成转化。在这个过程中,最重要的是建立标准化程序,通过每一环节量化的指标,帮助企业决策者实时了解和掌握公司和营销人员状况,发现潜在问题,指导营销的进行。

(二)基于漏斗模型的原生广告效果评估体系

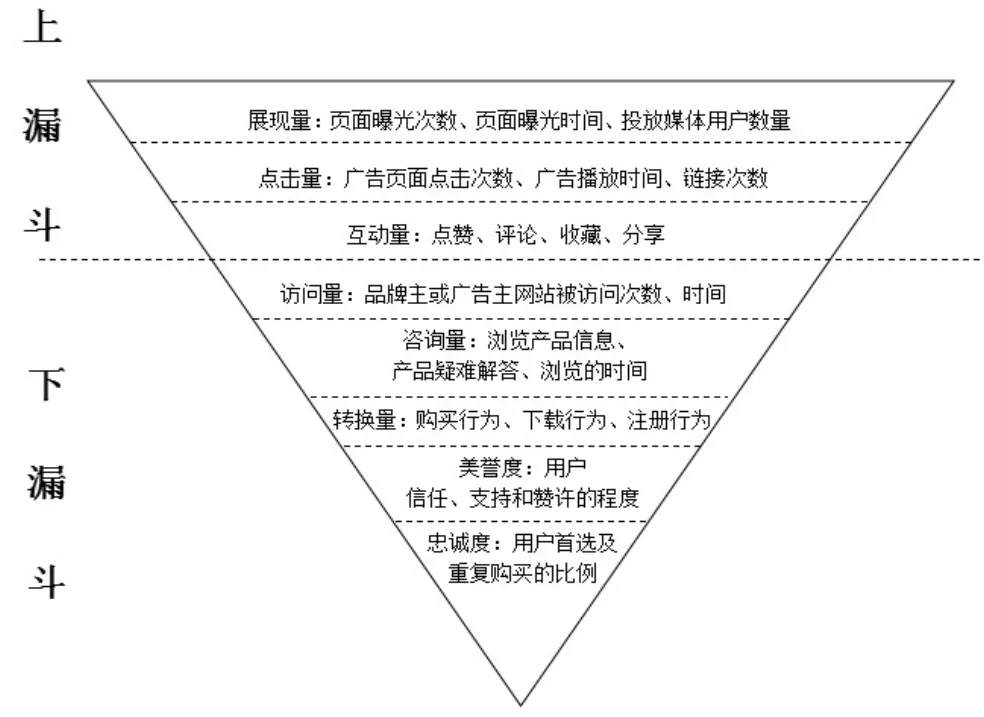

原生广告传播的路径与客户在营销漏斗模型中的行为路径十分相似,从投放引起用户注意到最后转换行为的完成,同样存在边际递减效应。且在传播的每一个环节,可以通过过程管理,及时发现原生广告传播过程中的错误并针对性地解决,优化原生广告的传播策略,达到更好的广告效果。因此,漏斗模型与原生广告效果评估具有强烈的相关性。基于此,笔者提出了原生广告的效果评估体系,该体系按照“虚”和“实”的关系将漏斗分为上漏斗和下漏斗,上漏斗主要包括传播效果,下漏斗主要包括销售效果和品牌效果。(见图1)

图1 基于漏斗模型的原生广告效果评估体系

三、基于漏斗模型的原生广告效果评估体系建构

(一)传播效果评估

1.展现量。指原生广告在媒介平台上对用户的曝光程度,包括页面曝光次数、页面曝光时间。(见图2)页面曝光次数指原生广告在投放页面呈现给用户的次数,而页面曝光时间指在网络环境下,消费者浏览一幅页面所花费的时间。④

图2 展现量相关指标

可以通过CPM(千人印象成本)对展现量进行测量,即网络广告每产生1000个广告印象的成本。⑤计算公式为:CPM=总成本/(展现次数/1000)⑥。基于大数据的用户数据跟踪技术,通过监测和统计软件进行计算,CPM数值越小,表明广告效果越好,广告主或者品牌主的原生广告被1000名受众曝光而付出的成本越小;反之则效果越差。

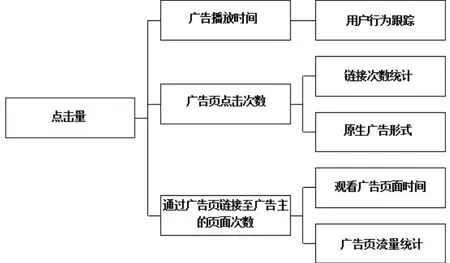

2.点击量。指用户主动点开原生广告、观看广告内容的点击数量,包括广告页面点击次数、广告页面停留时间(浏览时间)。(见图3)相对于展现量而言,点击量对于广告主而言更具有价值。它是用户浏览页面时关注到原生广告,产生兴趣或其他反应后点击广告进行观看,进一步获取和理解广告信息。通过漏斗模型作用机制,它过滤掉一部分原生广告虽已在用户面前曝光但却未引起兴趣的用户,因此点击量能更加客观地提供对广告感兴趣的用户数量。

图3 点击量相关指标

可以通过CPC(每点击成本)对点击量进行测量,即广告每被点击一次,广告主所需付出的成本。计算公式为:CPC=总成本/总点击数量。计算后的CPC越小,说明广告主为原生广告每一次点击所付出的成本越小;在成本定额的情况下,原生广告的点击率越高,收到用户的关注度也越高,广告效果越好;反之则越差。影响点击量的因素包括广告制作的精美程度、广告摆放的位置、播出的时间以及版面的大小。

3.互动量。指用户观看完原生广告之后做出的回应,包括点赞、评论、收藏、分享。互动是原生广告建立与用户情感接触的桥梁,直接影响着用户的转换行为。互动量是用户观看完原生广告进一步被过滤后的留存量,通过互动能够获取用户最真实的感受。互动也是提升原生广告活跃度和二次传播的重要因素。具有互动属性和潜力的原生广告具有更大的传播效果。

可通过CPR(每回应成本)来对互动量进行测量,即用户每产生互动时,广告主所需要付出的成本,计算公式为:CPR=广告费用总成本/用户互动总次数⑦。通过计算,可以得出广告主每获得一次互动所需要付出的成本。CPR越小,说明在广告总费用不变的情况下,用户互动的数量越多,原生广告的活跃度越高,二次传播的可能性和范围也越大,原生广告的传播效果越好;反之,则越差。影响互动量的最大因素是原生广告的内容属性,包括是否具有话题性、制作是否精彩、主题是否鲜明、内容对用户是否有价值等。

(二)销售效果评估

在原生广告的效果评估体系中,销售具有意义上的外延,指通过位于上漏斗传播效果的作用机制过滤后,用户进入下漏斗——即广告主网站页面或者销售页面,进行下一步具有转换性质的用户行为。按照漏斗模型作用机制,销售效果包括以下几个部分。

1.访问量。指用户在观看原生广告之后,通过原生广告页面的链接访问广告主或者品牌主页面的数量。访问是原生广告实现销售效果的第一步,也是实现转换的第一步。它进一步过滤掉了部分用户,将具有可能购买意愿的用户引流到下漏斗之中。

可以通过每访问成本进行测量,即用户每通过原生广告访问广告主页面时,广告主所承担的成本。计算公式为:CPV=广告费用总成本/访问量。CPV越小,广告主对于用户每一次的页面访问所付出的成本越小,在广告费用总成本不变的情况下,访问量越多,广告效果也就越好;反之则广告效果越差。影响访问量的关键因素是网站的打开速度,它严重影响着用户的留存率。

2.咨询量。指用户在访问广告主或者品牌主网站时所产生的用户决策行为,包括浏览产品信息等。相对于访问量,咨询量对于广告主更具有价值,它是用户在访问广告主页面时产生兴趣后对产品信息等进行浏览、咨询。它过滤掉一部分虽已经进行页面访问但是却未曾有兴趣的用户。咨询量能更加客观地提供对产品或服务的用户数量,是最终形成转化行为的重要过程。

可通过每咨询成本对咨询量进行测量,即用户每次点击广告主网站页面时,广告主所需要付出的成本。其计算公式为:每咨询成本=广告费用总成本/咨询量。可以得

出每咨询成本越低,广告主对于用户每次咨询页面所需要承担的费用越低,广告效果越好;反之则广告效果越差。影响因素包括网站的精美程度、网站互动的便利性、网站的用户体验等。

3.转换量。指用户通过原生广告访问广告主页面之后产生的具有转换性质的用户行为,包括购买、下载、注册。转换量的达成是广告主投放原生广告最直接的目的,带来的是销售额的提升、市场占有率的提高、下载量以及注册量的增加。

可以通过CPA(每行动成本)来对转换量进行测量,即用户每产生一次转换行为时,广告主需要付出的成本,计算公式为:CPA=广告费用总成本/转换行为次数。通过计算,可以得出广告主每获得一次用户转换行为所需要付出的成本,CPA越低,说明转换成本越低,广告效果越好;反之则广告效果越差。

(三)品牌效果评估

品牌效果是用户对原生广告的感觉、情绪以及用户转换行为产生之后对产品或者服务体验形成的对品牌的综合情感,这关系到品牌的美誉度和忠诚度。美誉度是指用户在观看原生广告以及产生转换行动后对品牌产生的信任、接纳、好感的程度,它表明品牌在用户心中的情感倾向。忠诚度是指用户在观看原生广告并产生转换行动后,在一段时间甚至很长时间内重复选择某一品牌,并形成重复购买的倾向,体现出用户将品牌作为首选购买以及作为理想品牌的比例。对于品牌效果的测量,可以通过大数据追踪技术,分析用户数据,分析用户在转换行为完成之后的行为,掌握用户对品牌的态度,并辅以文本分析以及售后调查的方法,更加精准地对品牌效果进行测量。

四、结语

原生广告作为移动互联网背景下以及大数据时代新兴的广告形态,在未来的实践应用中必将发挥巨大的优势。一套科学性的、体系化的原生广告评估体系的提出和应用,不仅能够推动原生广告向前发展,更能帮助广告主及时了解原生广告的传播状况,并根据实际情况对广告策略及时作出调整,在广告战略中具有重要的实际指导意义。

注释:

①喻国明.镶嵌、创意、内容:移动互联广告的三个关键词——以原生广告的操作路线为例[J].新闻与写作,2014 (3):48-52.

②翟红蕾,陈夕林.原生广告的传播伦理分析[J].新闻前哨,2014(4):23-25.

③康瑾.原生广告的概念、属性与问题[J].现代传播, 2015(3):112-118.

④周琳,夏永林.网络广告[M].西安交通大学出版社, 2008:155-156.

⑤林升梁.网络广告原理与实务[M].厦门大学出版社, 2007:170-171.

⑥王欣.网络广告效果究竟如何评估[J].市场观察,2007 (11):76-77.

⑥巢乃鹏,杜俊飞.网络广告原理与实务[M].福建人民出版社,2005:56-57.

(作者系华南理工大学新闻与传播学院研究生)