从《潘玉良》《青春之歌》谈“学院派”舞剧创作的启示①

2016-04-11南京艺术学院舞蹈学院江苏南京210013

许 薇(南京艺术学院 舞蹈学院,江苏 南京 210013)

从《潘玉良》《青春之歌》谈“学院派”舞剧创作的启示①

许 薇(南京艺术学院 舞蹈学院,江苏 南京 210013)

近年来“学院派”原创舞剧的不断涌现,为我国舞蹈高等教育乃至整个中国舞蹈界的舞剧创作,都提供了有价值的参考资源。“学院派”舞剧创作之所以称为“学院派”,是因为它具备一定的技术规范性、教学实践性、观念实验性,具有非商业化的特征,并且通常为师生通力合作下的产物。本文就以南京艺术学院原创舞剧《潘玉良》、《青春之歌》为例,对二者进行整合分析,来观照当下正蓄势发展的“学院派”舞剧创作,以期得到编创启发。

学院派;舞剧;舞剧创作;潘玉良;青春之歌

学院“ Academy ”一词来源于美术领域,最初词汇具有“正规”的含义,“学院派”相对重视传统,注重基本功的训练。“学院派”舞剧则是指有别于剧团创作的舞剧,在艺术高校中酝酿而生的舞剧样式,它是基于舞蹈编导教学模式下,将教学与实践紧密结合的舞剧形式。与之相关,舞蹈学界对于“学院派”舞蹈创作领域的研究已较为丰富,尤其对于“学院派”民间舞蹈创作的论题更是被多次提及。不可否认,“学院派”舞蹈的存在对整个舞蹈艺术创作领域产生着积极作用。与此同时,伴随着北京舞蹈学院编导系教学模式示范下的引领,国内不少高等院校舞蹈领域也逐渐把关注点聚焦在了舞剧的创作上,这种脱胎于院校的“学院派”舞剧作品,目前正日新月异地向前发展。而此前的研究在围绕“学院派”舞蹈展开的各种讨论下,学界通常将舞蹈剧目与舞剧作品杂糅而谈,如于平在《高教舞蹈综论》探讨了“学院派”舞蹈创作的重要特征[1];宁波在《试论舞蹈编导教学中的舞剧创作实践》一文中提出“舞剧教学对教学改革的意义与思考”[2];王玉在《“教学性”舞剧对舞蹈创作影响的新视角》一文中,提出了“教学性”舞剧及其创作特点,他的研究虽不能完全与“学院派”舞剧这一命题重合,但对“学院派”舞剧的理论界定提供了参考价值。[3]此外,与此相关的研究还有沈培艺的《插棘编篱谨护池 养成寒碧映涟漪——中央戏剧学院舞剧系的主导思想及教材编创的核心理念》[4]、张媛的《论“学院派”舞蹈创作的发展动因》[5]等。因此可见,有关“学院派”舞剧这一提法的专门问题与研究,在舞蹈圈内尚属空白,但正如王玉在《“教学性”舞剧对舞蹈创作影响的新视角》文中的定义:“‘教学性’舞剧是立足于编导教学本身,以现当代编创技法学习中的多种课堂教学模式为框架驾驭结构,依附于一定戏剧情节,而并不要求完全关照主题内容的舞剧形式。”[3]11

南京艺术学院舞蹈学院在2012年百年校庆之际和2016年建党95周年、红军长征胜利80周年,先后推出了两部原创舞剧《潘玉良》和《青春之歌》在舞蹈界引起较大反响。作为南京艺术学院前后不同时期推出的这两部原创舞剧作品,均通过跨院系、跨专业的师生合作的方式最终完成舞剧的创作。如舞剧《潘玉良》中的舞美设计出自设计学院教师之手;两部舞剧的背景音乐均来自音乐学院教师的创作等。除此之外,服装及灯光设计还充分依托本地专业艺术院团(原南京军区前线文工团、江苏省歌舞剧院)的资源,更为舞剧更加完美的呈现添砖加瓦。同时,舞蹈学院内部各个系科对于舞剧的创作也分工细致,如舞蹈学系的教师参与撰写舞剧剧本;舞蹈编导系的师生共同编排舞剧;舞蹈表演系的学生担纲舞剧表演,如此的通力合作使得舞剧最终得以演绎呈现。以《潘玉良》《青春之歌》这类诞生于院校的舞剧作品来看,其具备了“教学性”舞剧的本质属性,缩短了教学与实践的距离,且不注重市场经济的运作,同时这类作品受资金短缺等方面的限制,更加注重本校内各专业之间合力打造的效果。综上所述的特征,“学院派”舞剧可概括为是立足于编导教学本身,依附于一定戏剧情节,将教学性与实践性、专业性与纯洁性紧密结合,通过本院校所组成的师生团队通力合作的舞剧形式。它有别于剧团创作的舞剧,在艺术高校中酝酿而生的舞剧样式,它是基于舞蹈编导教学模式下,将教学与实践紧密结合的舞剧形式。它最大的表现特点是根植于课堂教学与实践运用之中的,因而也不涉及市场化运作。“学院派”舞剧在创作中偏重舞剧本体的艺术探索,一般而言舞美等制作简约,注重在舞剧语言的设计中充分展现学生的基本功与技术技巧,在舞台呈现上亦会做一些实验性的探索。“学院派”舞剧能够充分发挥舞蹈编导专业学生的实践能力,并往往通过舞蹈表演专业学生的舞台展示来完成,因此可以说“学院派”舞剧通常是舞蹈学科中“表”、“导”跨专业的合作成果,它不仅有利于各院校培养出全面优秀的舞蹈艺术人才,在促进舞蹈艺术创作的专业性与艺术纯粹性等方面也产生着积极作用。由此,探索“学院派”舞剧创作的规律与特征,具有相当的现实意义与实践价值。

本文主要以“学院派”舞剧《潘玉良》和《青春之歌》为例进行剖析,通过笔者参与编剧的这两部作品的异同点分析,总结创作的经验与不足,以期对“学院派”舞剧创作的方式方法有所启示。

一、表现题材的恰当选择

“学院派”舞剧的教育功能决定了舞剧选题的重要性,恰当的选题是编好一部舞剧的开始,这就要求舞剧选题要适应参与编创者的能力和需要,尤为重要的一点便是如果选取具有鲜明的人物形象的舞剧题材,贴近学生群体或富于教育意义的形象,在学生的编创和表演过程中更易于把握。舞剧人物形象的塑造在整个舞剧创作过程中处于最为核心的关键地位。以“人”为核,结构出的舞剧类型,更贴近舞“剧”的本质特征,在舞剧叙事的视角上也更为清晰而避免“诗化”。

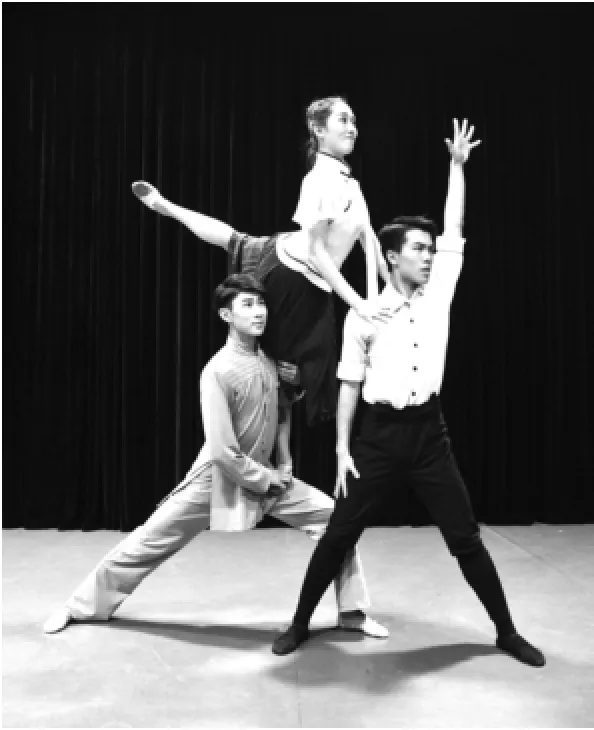

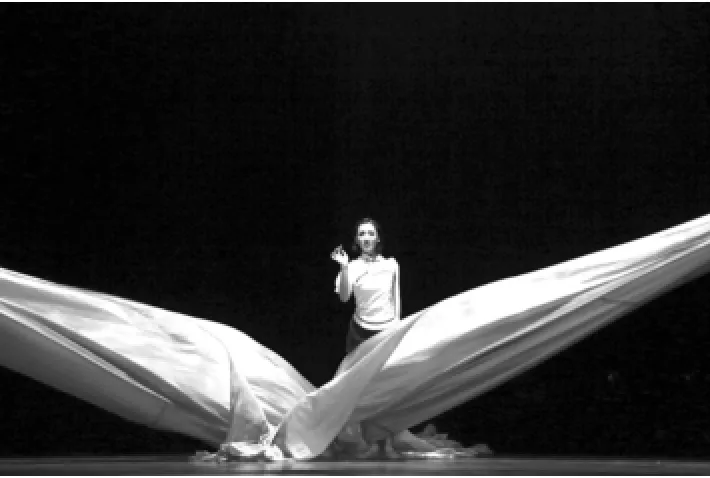

在这一方面,原创舞剧《潘玉良》和《青春之歌》似乎都抢占了“先机”。舞剧《潘玉良》取材于一代画魂潘玉良的传奇人生,围绕着潘玉良生平中几段最浓墨重彩的经历,讲述了她在追求艺术时的坎坷与执着。潘玉良作为南京艺术学院的著名校友,一生几经磨难,却始终对艺术坚定不移,编创团队选取她的艺术人生作为舞剧创作的对象,无论对于创作本身还是对百年校庆的献礼,或是对艺术学子们的教育励志而言,都不失为一个巧妙的选择。舞剧《潘玉良》因为主人公女画家的特殊身份,向编创者提出了如何将绘画搬上舞台,如何将美术与舞蹈语言完美结合而呈现于舞台之上挑战(图1)。最后在舞剧中,经过编创者的精心设计,美专写生、人体绘画等场景均在抽象唯美的舞段中得以展示(图2)。此外,编创者还提炼出潘赞化、老鸨等关系人物,结构出潘玉良的人生重要转折事件,为舞剧增添了戏剧张力。潘玉良作为一名女画家的艺术追求,从笔尖的舞动幻化成身体的舞动,映射出她心灵的悸动和艺术情感的澎湃起伏,此时舞台上“画”与“舞”融为一体,在女画家“疯狂作画”的舞段里,她的身体似乎成了飞舞的画笔,转、腾、拧、曲便是浓墨重彩的涂抹。在舞蹈界有古典舞《扇舞丹青》,如果说它是古典舞语汇和中国画意象的叠加,那么舞剧《潘玉良》中的精彩舞段,着实是当代舞语汇和西方油画形象的重叠。如此的题材选择,显示出跨学科的趣味性和挑战性,却又在舞蹈表现的意象性中迎刃而解。

图1.《潘玉良》剧照.

图2.《潘玉良》剧照.

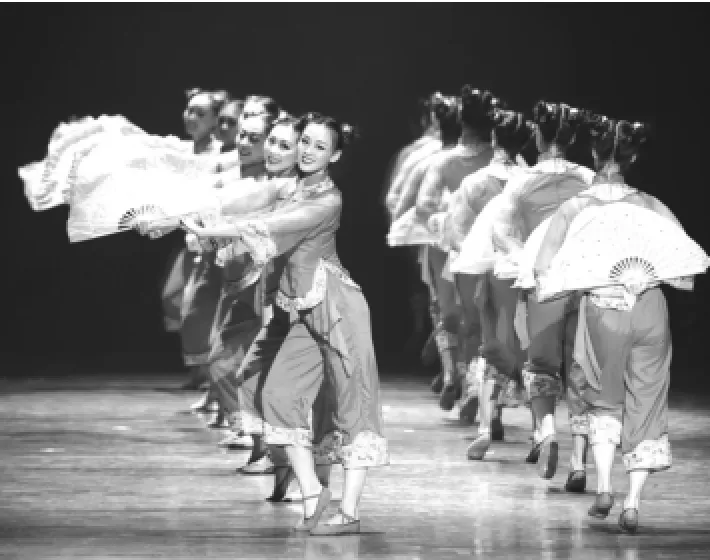

《青春之歌》的题材取自杨沫的同名长篇小说,讲述的是从“九一八”到“一二九”时期,一代知识青年为了反对封建统治、抗击日寇侵略而走向革命斗争的故事。舞剧删繁就简,把原著中江华、白莉萍等人物删除,聚焦三位不同思想性格的主人公,林道静、卢嘉川、余永泽,并在余永泽的人物性格塑造上,对原著进行了较大的改编,使其最终接受革命的熏陶,融入革命的大流。三个舞剧人物鲜明定位:林道静是向往革命、宣传抗日的青年学生;卢嘉川是中共在青年学生中的地下工作者,鼓动革命,被反动政府军警枪杀;余永泽是沉湎书斋的青年学生,与林道静结为伉俪却在人生观上有所分歧,最后受林道静的劝说和卢嘉川牺牲的震撼,融入时代洪流(图3)。舞剧通过对三位典型人物的塑造,揭示出时代洪流下,青年大学生们为拯救危难中的祖国而进行的不屈不挠的抗争精神。剧中对学生形象的树立正是“学院派”舞剧思想性和艺术性统一的充分体现(图4)。这个题材贴近学生群体的身份,穿越时空般地唤醒他们心中的激情和梦想,舞蹈编导系和表演系的同学们在一次次排演过程中,体悟出那个时代的信念与坚毅,爱国的情感潜移默化地注入在他们舞动的身体中。通过舞台的时空切换,当“五月的鲜花”音乐响起的时候,他们真切地感受到“鲜花掩遮盖着志士的鲜血,为了挽救这垂危的民族,他们正顽强地抗战不歇”。

一个刻画画家的艺术人生,一个讲述学生的革命运动,两部舞剧皆锁定在具体而鲜活的人物形象上,而这正是“学院派”舞剧创作的重点,同时也是难点所在。塑造成功的舞剧人物形象,对独舞演员提出了很高的要求,无论是“潘玉良”还是“林道静”,都需要担当主角的学生具有相当的舞台表现力,在其扎实的基本功和高超的技术技巧方面,也提出了苛刻的要求。“学院派”舞剧师生创作团队,在面对这样的题材挑战时,也未免容易造成编创者的整体经验值与成熟度的欠缺,因而强调“具象而鲜明的舞剧人物形象”虽更贴近学生的情感体验,但在舞台表演水平方面亦提出更高的要求。

图3.《青春之歌》剧照

图4.《青春之歌》剧照

二、动作语汇的合理考量

图5.《潘玉良》剧照

在构思舞剧的之初,舞剧编导就应对其动作语汇的把握进行总体考量。“舞剧”一词最初始于“芭蕾”,传播到中国进行本土化发展以后,才开始出现了中国舞语汇的民族舞剧。而“学院派”舞剧创作作为中国舞剧的新兴力量,更强调对于中国舞语汇的充分运用,这主要基于两点原因,一是“学院派”舞剧的编创主体往往是专业教师指导下的舞蹈编导系学生,演员则以舞蹈表演系学生为主体。因为院校派学生多为中国舞训练体系出身,直到高校中才接触到现代舞的部分技法,作为编导专业也是在高校的编导课程中才初步接触现代舞编创技法。因为学习经历和舞台经历的有限,这就决定了无论舞剧编导还是演员,都更为熟悉中国舞的语言风格;二是在当下舞蹈界逢“编”便“现代”的创作环境中,作为“学院派”舞剧反而应注重和加强中国舞元素的使用,强调传统,发挥优长,自成特色。当然,中国舞语汇亦不能成为“学院派”舞剧的语言藩篱,因而需要打破传统舞蹈种类和固定模式,以充分表达舞剧思想情感、准确塑造舞剧人物形象为要任,“当代舞”语汇不失为“学院派”舞剧创作的理想选择。当代舞以其开放性的语言体系,海纳百川、不拘泥某一纯粹舞种束缚的特征,广受到师生们的创作青睐。

舞剧《潘玉良》中编导在塑造潘玉良的女性形象时,因考虑到其作为中国传统女性的身份,在其人生的前半段,主要运用了中国古典舞中的身韵形态和运动走势,而在其求学、反叛、出国的人生进程中,逐渐加大其现代舞的语言成分,舞蹈动作语汇与人物的思想性格成长同步发生变化。而在舞剧第四幕,潘玉良在异国思乡并癫狂作画的舞段中,编导恰又做了“巧妙的回归”,在其舞蹈动作中揉入更多的中国舞语汇,隐喻了女画家对祖国的思念和对自身东方气质的认同。在这个舞段中,潘玉良将对于潘赞化的思念之情化作创作的动力,她一气呵成地进入绘画创作的巅峰状态,只见舞者如行云流水一般,挥笔腾跃、旋转拧倾,动作轻盈流畅、刚柔相济,收放自如,一连串的古典舞语汇将潘玉良痴迷作画的“疯狂”状态展现得淋漓尽致(图5)。潘玉良本人的艺术成就,正在于她中西合璧的融合探索,她的画风是将传统写实、近代印象派、现代画派乃至中国风格的自由融合,因此在舞剧动作语言的设计时,犹如她酣畅泼辣的笔触,动作大气硬朗而不纤柔造作,中国舞元素和现代舞元素自由切换,形成特有的舞蹈语汇的魅力。

在舞剧《青春之歌》中,编导依然主要选用中国古典舞的肢体语汇来塑造人物形象。如第一幕“海边踱步”的独白舞段中,女主人公林道静正式出场,在幽蓝的海边,道静的思绪亦如茫茫大海,不知所向。编导以她手臂的划圆为动机,不断将其解构、重构,变化出丰富的上臂动态,她时而仰头下半腰向后延伸,时而快速涮腰旋转,动作一气呵成而富于质感,将林道静忧郁迷茫的心情毫无保留地呈现出来。第一幕中还大量运用了“海浪”的意象,虚实相应,“海浪”既是林道静选择自杀的大海客观物象,又是给予林道静思想新生的革命之“海浪”意象(图6)。演员用手臂的波动、用群体身躯的起伏,不断地强化着海浪的轨迹和动势,古典舞的身韵特征较为强烈地予以展现。此外剧中还多次运用了古典舞的技术技巧,以充分刻画人物的思绪。正如第二幕的“示爱双人舞”,男女主人公连贯交织的高难度托举动情而细腻,余永泽时而忘情旋转,时而奋起跳跃的高难度技巧,处处体现出他对林道静的追随和关爱,而当他和林道静在革命的道路上渐行渐远时,他的纠结愤懑的情绪也是通过古典舞的语言进行了充分的表达。

可以见得,这两部舞剧大部分舞段都运用了中国古典舞语汇,但也恰到好处地加入了现代舞的元素,形成具有较浓郁的中国舞风格的当代舞多元化语言。总体而言风格鲜明、表达清晰、为舞剧主题贴切服务为主。由此可见,由师生共同参与的“学院派”舞剧创作,能充分发挥院校派学生在教学过程的优势,在舞剧编创实践中适当加强中国舞语汇的分量,才称得上真正意义的教学与实践相融的“学院派”作品。

图6.《青春之歌》剧照

图7.《潘玉良》剧照

图8.《青春之歌》剧照

三、时空类型的多样编织

“学院派”舞剧孕育于院校,无论从编剧、编舞到表演,还是从舞美设计到音乐制作,一般皆由本校师生共同参与,因此它相比于经验丰富、资金充足且兼具商业运作模式的“剧团派”舞剧创作来说,不可避免会受到制作成本的制约,由此舞美简洁、服装朴实往往是其显著特点。在此条件下,编导们对于舞剧时空的准确把握和巧妙运用就显得尤为重要。在无法大制作的前提下,虚拟时空的多样编织成为有效的方式方法、

在时空变化的创作手法上,《潘玉良》和《青春之歌》的编导们都做出了有益的尝试。在《潘玉良》序幕中,若干白色布板不断地交织流动,时而穿插变幻出动感的图形,时而凌乱地布满整个舞台,构成了美术展览中的一幅幅画作。直到第一幕开场时,白色布板拼凑成一排后分别向左右交叉移动开来,一幅《花鼓戏扇舞扭秧歌》的油画作品定格在眼前,潘玉良陷入了对往事的回忆。这幅《花鼓戏扇舞扭秧歌》的运用极为巧妙,它正是潘玉良在创作过的一幅作品,而当布板忽然拉开,和画中人几乎一样造型的舞蹈动态画面造型展现在眼前,白色布板在此处为舞剧完成了闪回式倒叙时空的转换(图7)。在《潘玉良》第一幕中,舞剧还运用到几扇可移动可开合的门窗,通过在舞台上的串流、排列、组合,建构出妓院中人来人往的景象,同时也间隔出男女主人公在平行时空下身处的不同环境和状态,二人就此初次相遇,一段爱恨交织的人生故事就此展开。

而在舞剧《青春之歌》中,最巧妙之处在于编创者反复使用到舞台深处的长形梯台,编织出平行时空以及交错时空下的多重构境。例如,第一幕卢嘉川“动员革命”的舞段中,只见余永泽坐在梯台一角,事不关己地沉浸在书本中,而舞台中间是卢嘉川正慷慨激昂地鼓动学生们参加革命,这就构织出同一时空下两种不同的人物心态,同时也彰显出二人截然不同的性格。而在第三幕男女主人公的“分歧双人舞”中,舞台中央是林道静和余永泽二人在互诉自己的理想,后方梯台上却是学生们正意气风发地进行示威游行,他们是林道静的内心向往,可谓是林道静的内心外化,这正是编导对于时空交错的巧妙处理,不同的舞台区域成为了现实时空和心理时空交相呼应(图8)。正是在这段互诉理想的双人舞里,除了运用道具来搭建时空的方式,编导还使用了灯光切割时空的手法。一紫一黄两束追光分别打在男女主人公身上,通过林道静的不停奔跑和余永泽的匆匆追赶,形成平行时空的展现,最后随着光束的交汇,二人相遇,两种人物状态分别由两个时空的分离到融合来进行传递,既充满舞剧“诗性”又符合舞剧“戏剧性”。

可见,《潘玉良》、《青春之歌》两部舞剧都充分运用装置、道具、灯光等手段、切割划分纵向横向的各种空间,又通过舞蹈动作的设计变化,为舞剧营造出多样的时空形态。不难发现,资金短缺作为“学院派”舞剧创作面临的普遍问题,这对编导们利用简洁有限的舞美构建出交叠的时空提出更高的要求,但这也不失成为形式现代简约、内涵丰厚多彩的舞台风格而独具特色。

结 语

综上所述,“学院派”舞剧创作正成为高校舞蹈教育逐渐引起重视的创作形式。通过分析比较南艺舞蹈学院前后推出的两部原创舞剧,我们不难看到由院校师生群体以教学相长、实践相融的模式共同打造的舞剧作品兼具专业性和简洁性,对于整个舞蹈创作领域而言都是难能可贵的。在学理建设上,艺术院校可以进行深入的教学探索,如在大一至大三期间完成基本专业教学内容后,为舞蹈编导系的学生适当增设舞剧创作方面的课程。以南京艺术学院为例,在进一步的教学改革中,计划在大四期间为学生开设《中国当代舞剧研究专题》理论课程,以专题讲座的形式,使学生从当代著名中青年舞剧编导的创作实例中获取理论支撑和经验,以启发他们自身的舞剧创作实践。此外,南京艺术学院还将发挥综合性艺术学院的优势,为作为“舞蹈最高形式”的舞剧创作进行跨专业的技术支持,以及充分依托高校科研学术平台,如“南京艺术学院中国当代舞剧研究中心”,发挥舞剧研究中心为舞剧创作提供学术指导的作用,有意识地培养舞剧创作人才,为今后创作出更优秀的“学院派”舞剧作品奠定扎实的基础。总之,“学院派”舞剧创作具备自身特有的魅力,在编创和表演中,充分体现出学院派师生技术的规范性、教学的实践性、观念的实验性。但同时在创作过程中,因为资金的紧缺、编导及演员经验的不足等因素也会产生较多的缺憾。综上所述,如果能从恰当的选题出发,在加强多元化语汇编创的同时,也注重时空的巧妙构建,才能避免舞剧大制作的空洞无物,做成小而精致的作品,真正地将“学院派”舞剧做出“学院派”的特色,使其在中国舞剧发展的道路上走得更加持久和成熟。

[1]于平.高教舞蹈综论[M].北京:文化艺术出版社,2004:368-369.

[2]宁波.试论舞蹈编导教学中的舞剧创作实践[J].北京舞蹈学院学报,2011(1):81.

[3]王玉.“教学性”舞剧对舞蹈创作影响的新视角[D].东北师范大学硕士学位论文,2010.导师:刘栋.

[4]沈培艺.插棘编篱谨护池 养成寒碧映涟漪——中央戏剧学院舞剧系的主导思想及教材编创的核心理念[J].舞蹈,2015(5):9.

[5]张媛.论“学院派”舞蹈创作的发展动因[J].北京舞蹈学院学报,2010(1):43.

(责任编辑:王晓俊)

J701;J792

A

1008-9667(2016)04-0144-05

2016-11-18

许薇(1977— ),女,江苏南京人,文学博士,南京艺术学院舞蹈学院舞蹈学系副教授,研究方向:舞蹈创作理论。

①本文为2014年度国家社会科学基金艺术学项目《舞剧创作理论研究》(项目编号:114BE051)阶段性研究成果。