隐喻身体:新中国成立初期宪法的法理意蕴

2016-04-11陈寒非

陈寒非

隐喻身体:新中国成立初期宪法的法理意蕴

陈寒非*

自清末以来,近世中国开启百年宪政历程。晚清王韬、郑观应、严复等知识分子在接触西方之后,意识到国家的富强需要走向宪政之路,而康有为、梁启超的“百日维新”运动更是将宪政问题直接抛向了前台,成为不少国人为之奋斗的目标。从近代中国的宪法文本种类来看,先是有清末的《钦定宪法大纲》,作为近代中国的第一部宪法性文件;又有辛亥革命后孙中山先生领导的革命党人制定的《中华民国临时约法》,作为近世中国的第一部资产阶级民主宪法;再有北洋军阀时期的“天坛宪草”、袁记约法以及国民政府时期的“五五宪草”、《中华民国宪法》等。中共领导的革命根据地政权也先后制定了《中华苏维埃共和国宪法大纲》、《陕甘宁边区施政纲领》等宪法性文件。1949年新中国成立以后,在新中国成立初期,先后制定了1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称《共同纲领》)和1954年《中华人民共和国宪法》(以下简称“五四宪法”)。近代中国宪法史的基本情况大概如上所述。

以往学界对宪法史的研究,大体呈现出三种基本范式(即制度史范式、思想史范式以及学说史范式),并在此基础上形成三种研究倾向。第一,重制度而轻实践,即注重对宪法制度史的梳理,而忽略了对宪政实践层面的研究。(制度史范式)〔1〕制度史研究范式以武汉大学周叶中教授和江国华教授为代表。相关文献可参见周叶中、江国华主编:《在曲折中前进——中国社会主义立宪评论》,武汉大学出版社2010年版;周叶中、江国华主编:《从工具选择到价值认同——民国立宪评论》,武汉大学出版社2010年版;周叶中、江国华主编:《博弈与妥协——晚清预备立宪评论》,武汉大学出版社2010年版;周叶中、江国华主编:《自上而下的立宪尝试——省宪评论》,武汉大学出版社2010年版;周叶中等:“宪政中国道路论——对第四次宪法修正案的宪政解读”,载《中国法学》2004年第3期;等等。第二,重思想而轻治理,即从宪法语词概念发展史的角度,对宪政人物或宪政思想进行把握,从思想史的角度加以阐述和解读,而忽略宪法对社会的治理以及对个体的规制。(思想史范式)〔2〕思想史研究范式以中国政法大学王人博教授、清华大学林来梵教授为代表。相关文献可参见王人博:《宪政文化与近代中国》,法律出版社1997年版;王人博:《宪政的中国之道》,山东人民出版社2003年版;王人博:《中国近代的宪政思潮》,法律出版社2003年版;王人博:“宪政的中国语境”,载《法学研究》2001年第2期;王人博:“被创造的公共仪式——对七五宪法的阅读与解释”,载《比较法研究》2005年第3期;林来梵:“国体概念史:跨国移植与演变”,载《中国社会科学》2013年第3期等。第三,重学说而轻现实,即关注以往中国学者关于宪法的知识谱系、学说理论及发展脉络等方面,而忽略宪法制定过程中的历史、社会以及文化等现实问题。(学说史范式)〔3〕学说史研究范式以中国人民大学韩大元教授为代表。韩大元教授曾于2007年主持国家社科基金项目“中国宪法学说史研究”(07BFX071),参见该课题系列研究成果。此外,相关文献还可参见韩大元:“中国法学需要关注学说史研究”,载《法学研究》2011年第6期;韩大元:“辛亥革命与宪法学知识谱系的转型”,载《中国法学》2011年第4期;韩大元:“中国宪法学说史的概念与学术传统”,载《求是学刊》2011年第1期;韩大元:“宪政概念的宪法学说史意义”,载《法学》2008年第3期;等等。本文的研究将试图转换为“身体”视角来阐释宪法的制定过程和宪法本身的意蕴,或许我们可以从中发现社会主义宪法传统的旨趣,厘清近代中国宪政的发展脉络。毋庸置疑,“宪法是一张写满人民权利的纸”(列宁语),宪法不仅是关于国家制度的设计,同时也是对“人”的定义。人之所以为“人”,关键之处在于宪法所赋予的权利和尊严。因此,从身体视角切入考察宪法的制定具有重要的意义。为了更好地说明这一问题,本文以《共同纲领》和“五四宪法”的制定与实施为分析对象,“过渡时期的宪法性文件”和“第一部社会主义宪法”或许可以为我们透视“宪法与身体”的关系提供重要的和具有说服力的依据。

一、宪法起草过程中的身体

宪法对国家制度、国家权力、公民权利等根本性问题进行设定,因此是一个国家的根本大法。在制定宪法的过程中,社会各个阶层都希望表达自身的利益诉求。制宪权的归属具有关键性的地位,甚至在某种程度上决定了宪法的性质。与1949年以前宪法描述不同的是,共产党建立的政权被称为人民民主专政,即“工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级及其他爱国民主分子的人民民主统一战线的政权,而以工农联盟为基础,以工人阶级为领导”。〔4〕“中国人民政治协商会议共同纲领”(1949年9月29日中国人民政治协商会议第一届全体会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第一册),中央文献出版社1992年版,第1页。从中可以看出,国家政权属于人民是宪法的核心问题,新政权代表着社会各阶层的利益,这也就决定了宪法起草者范围的广泛性。〔5〕为什么在此要分析“起草者”而不是“制定者”?其中很重要的原因就在于:其一,起草者一般都是政治协商会议的代表,起草和表决的身份发生重合;其二,从新中国成立初期的立法实践来看,国家在挑选法律起草者时往往都会综合考虑社会各个阶层的力量,尽可能以能够代表所在阶层的公民为法律起草者,对法律文本进行广泛讨论,起草者可谓代表中的代表;其三,由于“制定者”是政治协商会议和人民代表大会等立法机关,再加上代表人数众多,无法逐一进行讨论,因此分析“制定者”也就存在现实困难。

(一)《共同纲领》起草者的基本情况

1949年中国人民政治协商会议“由中国共产党、各民主党派、各人民团体、各地区、人民解放军、各少数民族、国外华侨及其他爱国民主分子的代表们”组成,因此,《共同纲领》的起草者也代表着这些群体。

《共同纲领》的起草大致分为三个阶段。第一阶段主要是1948年4月30日到1948年10月27日的《中国人民民主革命纲领草稿》(以下简称《革命纲领》),该《革命纲领》第一稿在李维汉的主持下起草,并上报周恩来,经过刘少奇、朱德、陆定一、胡乔木以及齐燕铭等人审阅。《革命纲领》的第二稿于1948年11月产生。第二阶段是1949年6月15日到1949年9月6日的《新民主主义的共同纲领》(以下简称《新民主纲领》)。《新民主纲领》主要由第三小组负责起草,该组又可分为五个小分组,分别来自不同的领域。第三阶段是1949年9月6日到1949年9月29日的《中国人民政治协商会议共同纲领》。

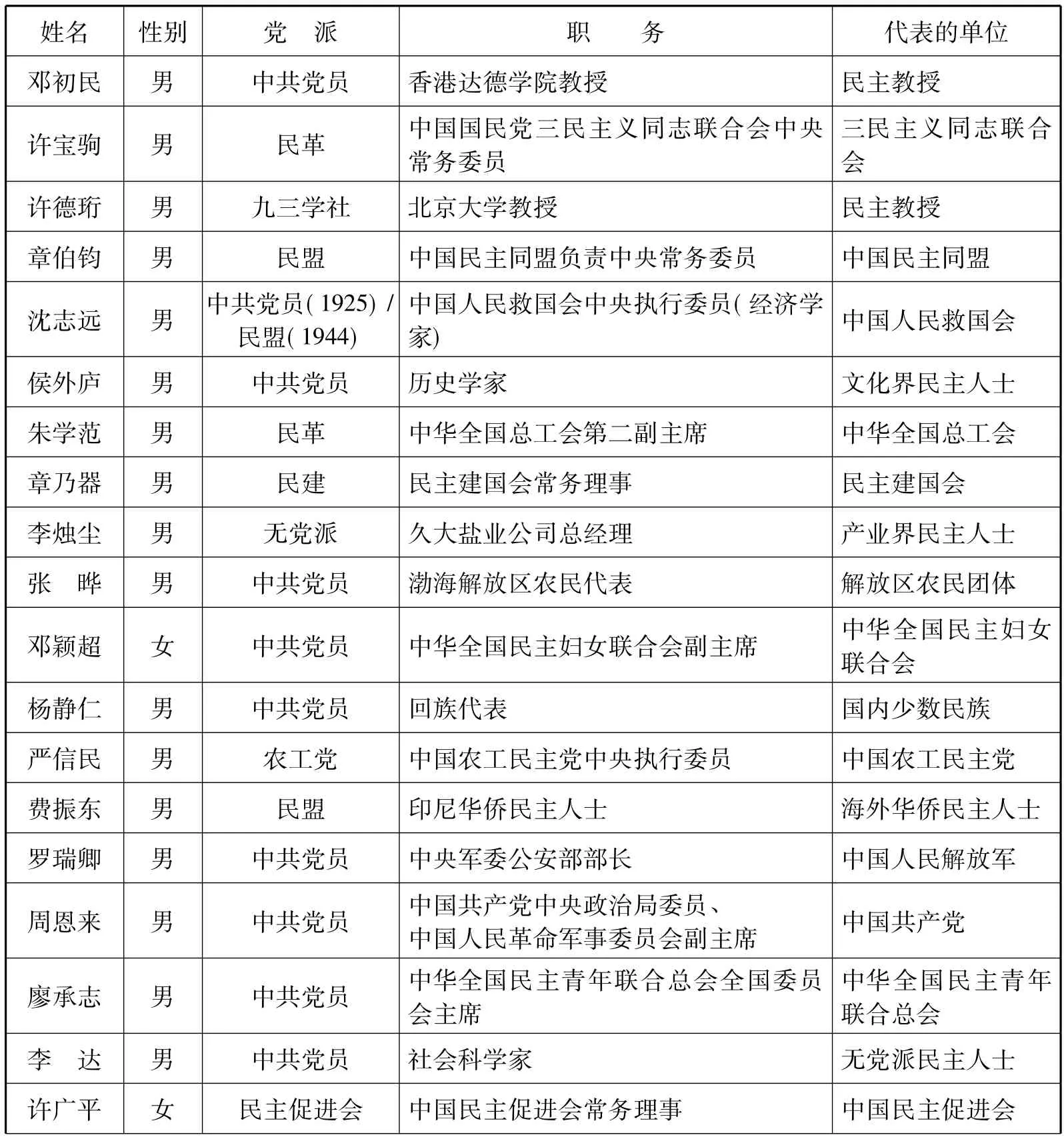

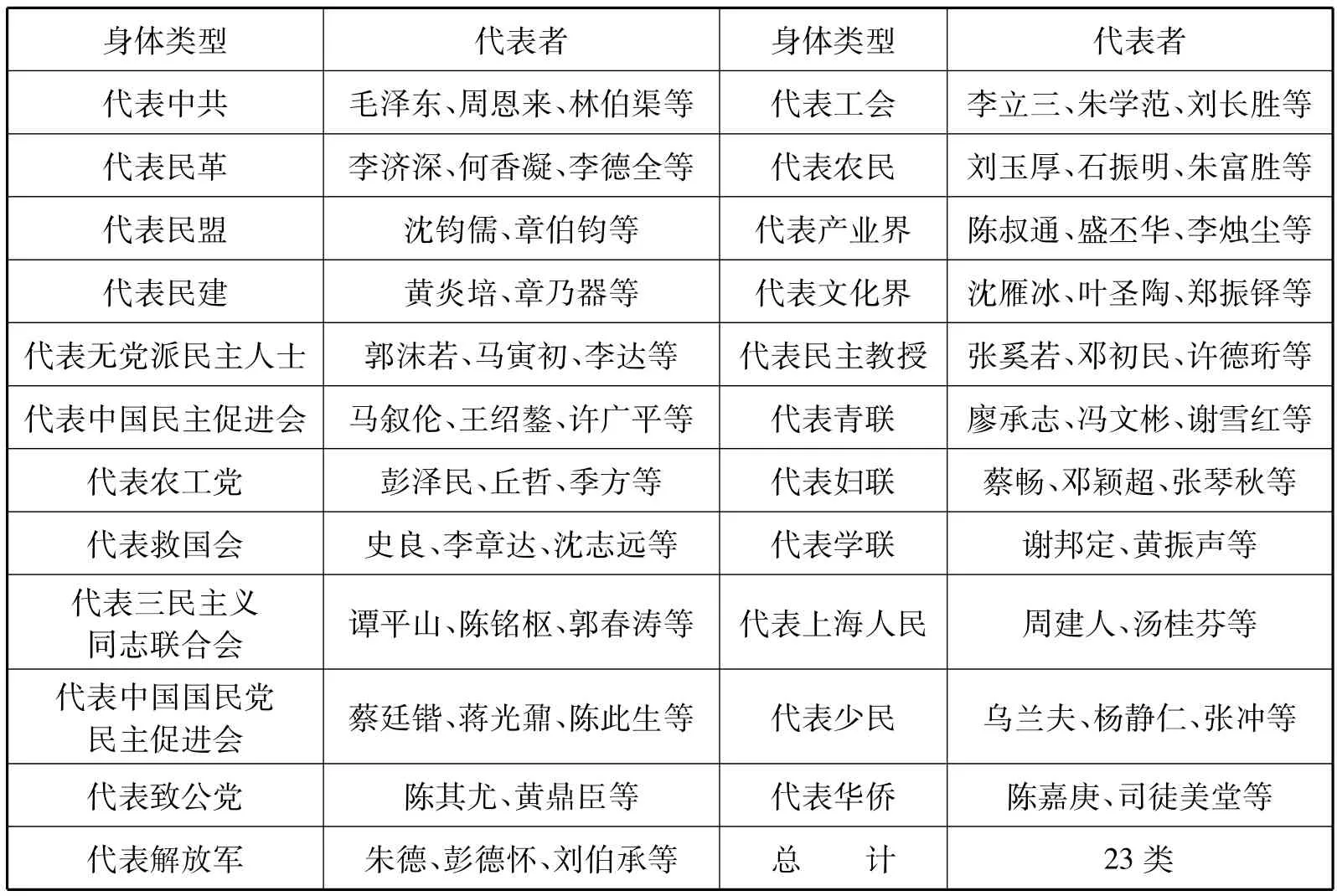

其中,第二阶段的第三小组各组人员情况如下:“第一分组(政治法律)邓初民、许宝驹、许德珩、章伯钧、沈志远,召集人邓初民;第二分组(财政经济)侯外庐、朱学范、章乃器、李烛尘、张晔、邓颖超、沈志远、杨静仁、严信民,召集人章乃器;第三分组(国防外交)费振东、罗瑞卿、周恩来、章伯钧、严信民、朱学范,召集人罗瑞卿;第四分组(文化教育)廖承志、侯外庐、许德珩、李达、邓初民、陈此生、周建人、谢邦定、黄鼎臣,召集人李达;第五分组(其他方面)许广平、谢邦定、杨静仁、黄鼎臣、费振东、邓颖超、廖承志、张晔、邓初民,召集人许广平。”〔6〕以上分组情况以及起草者名单可参见许崇德:《中华人民共和国宪法史》(上卷),福建人民出版社2003年版,第29页。此外,起草者政治面貌的确定时间为1949年9月。(参见下表1)

表1 《共同纲领》起草者的基本情况简介

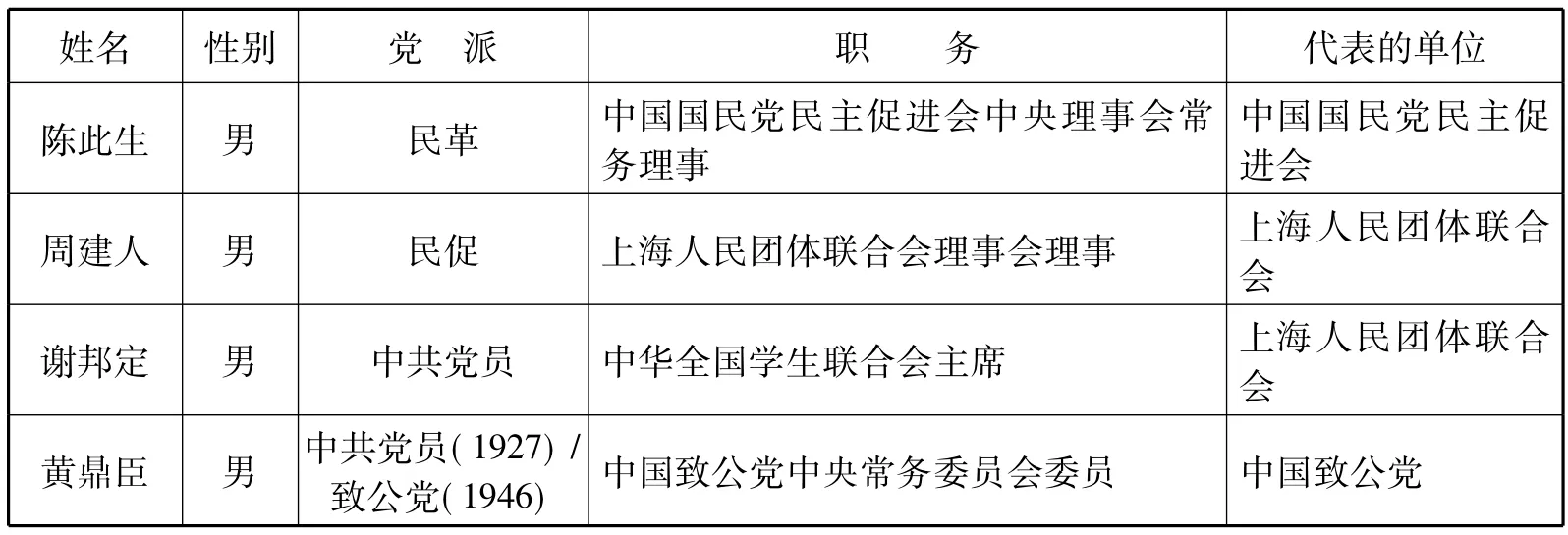

续表

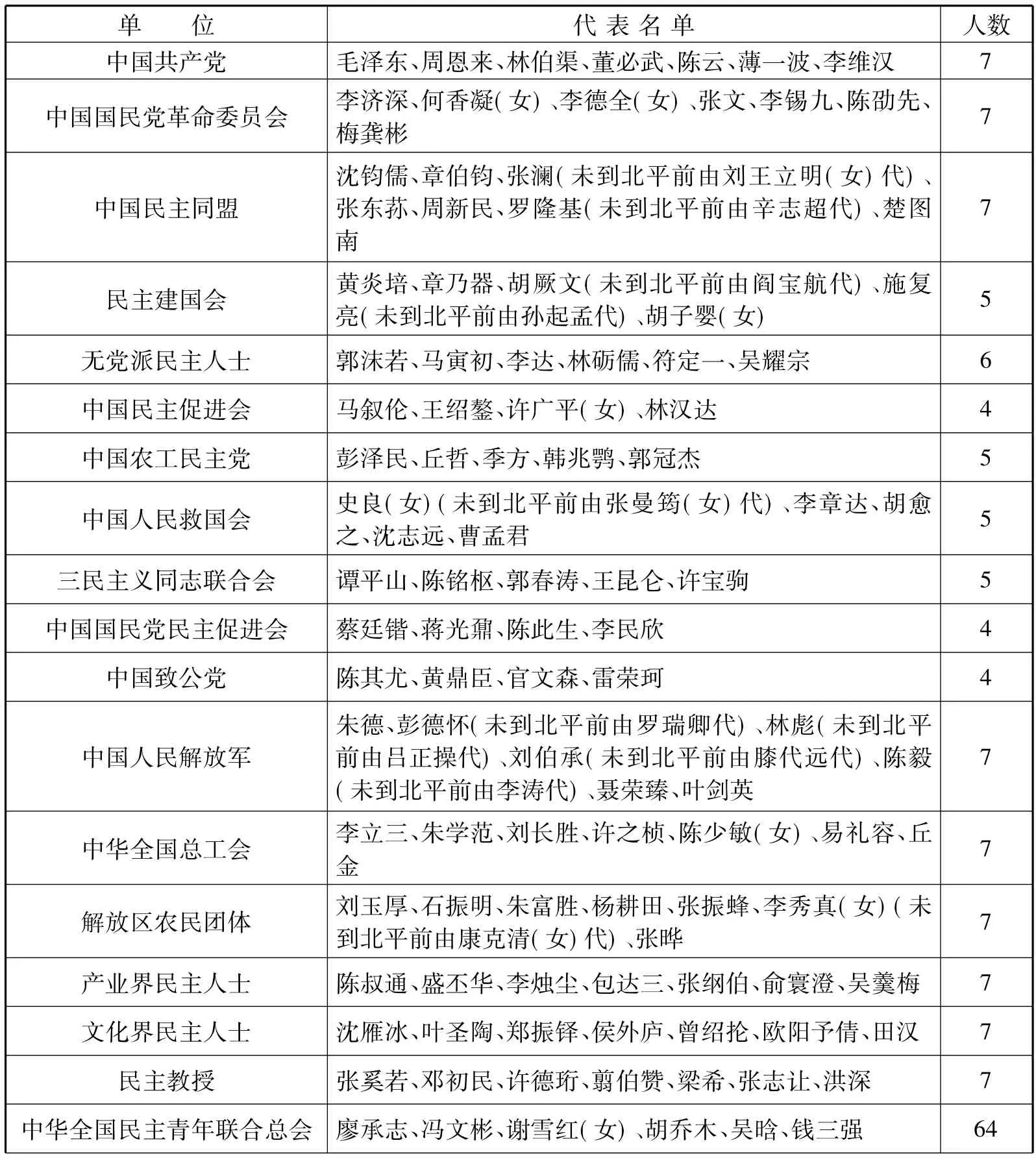

表2 新政治协商会议筹备会的各单位代表名单

续表

在上表中,《共同纲领》起草者共计23人,基本上来自新政协筹委会的23个单位,代表着不同的社会群体或阶层。新政治协商会议筹备会共计134人,分别来自23个单位,大体吸收了社会、文化、经济、政治、军事等各个领域的优秀分子,基本上包括党派、宗教、民族、华侨等各个群体。

(二)“五四宪法”起草者的基本情况

《共同纲领》在施行一段时期以后,随着国内形势发生新的变化,过渡时期的任务已经基本实现,经济恢复的目标已经初步实现,因此有必要充分发挥人民代表大会的职能,不再由中国人民政治协商会议替代履行人民代表大会的职能,以达到巩固人民民主专政和充分调动人民生产积极性的目的。在这样的情况下,新政协于1952年12月24日召开扩大会议,建议1953年由人民代表大会起草宪法。

1953年1月13日,中央人民政府委员会第二十次会议决定成立中华人民共和国宪法起草委员会,毛泽东向大会提出了宪法起草委员会名单。“五四宪法”起草委员会由33人组成。“其组成人员是:主席:毛泽东。委员:朱德、宋庆龄、李济深、李维汉、何香凝、沈钧儒、沈雁冰、周恩来、林伯渠、林枫、胡乔木、高岗、乌兰夫、马寅初、马叙伦、陈云、陈叔通、陈嘉庚、陈伯达、张澜、郭沫若、习仲勋、黄炎培、彭德怀、程潜、董必武、刘少奇、邓小平、邓子恢、赛福鼎、薄一波、饶漱石。”〔7〕许崇德:《中华人民共和国宪法史》(上卷),福建人民出版社2003年版,第110页。1954年3月23日,宪法起草委员会的第一次全体会议召开,又有部分中央人民政府委员列席其中,具体包括:刘伯承、吴玉章、徐向前、彭真、徐特立、蔡畅、刘格平、高崇民、司徒美堂、彭泽民、傅作义、李烛尘、张奚若、谭平山、柳亚子、龙云。

这些起草者的范围与《共同纲领》起草者的范围基本上一致,并无太大的变化。其中,很大一部分起草者都曾经参与起草过《共同纲领》。林枫、高岗、马叙伦、程潜、赛福鼎、饶漱石、柳亚子、龙云、傅作义、吴玉章等人都没有参与《共同纲领》的起草和筹备,而参加了“五四宪法”的起草工作。从某种意义上来说,《共同纲领》与“五四宪法”无论是在起草制定、文本内容以及人员组成等方面都具有延续性。在此,笔者将两部宪法文本的起草委员会放在一起进行讨论,试图从人员组成中窥视其中的承续与沿革,进而勾勒出宪法起草者的身体形象。

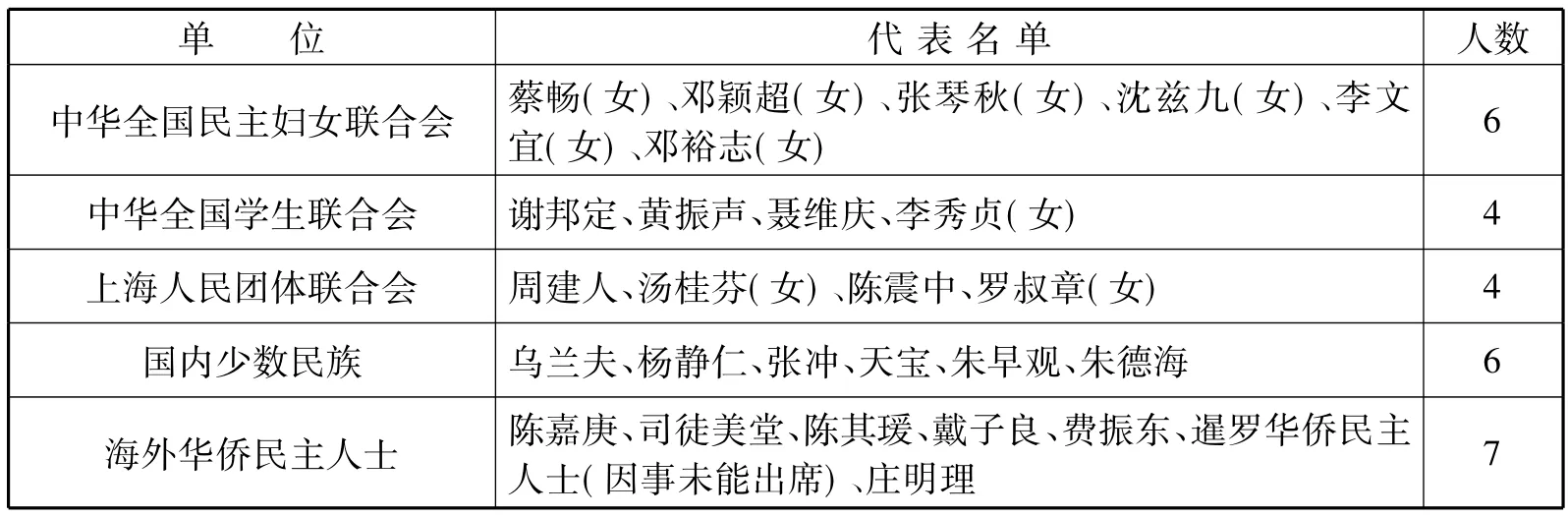

(三)起草者的身体类型

《共同纲领》和“五四宪法”的起草者都有典型的身体形象,其中既有旧政权的官员形象,又有新政权革命者形象,还有新旧知识分子形象、商人形象、军人形象以及工农形象,男性与女性身体也都充斥其中。例如,沈钧儒为清光绪时进士,受过传统的儒家孔孟教育,旧学渊源极为深厚。沈钧儒一直留有长须,身穿长衫,呈现在人们面前的是旧知识分子形象,代表的是前清旧知识分子后转向革命的身体。又如,柳亚子幼年接受旧学教育,早年加入同盟会,后组织中国国民党革命委员会并担任秘书长。因此,在柳亚子身上既能看到旧学的影响,又可看到革命的一面,表现出的形象正是这两者的结合,代表的是旧政权中的革命力量。再如,傅作义、龙云曾为国民党将领,后起义投诚中国共产党,加入新政权,他们代表的是旧政权中拥护中共的身体。此外,还有代表中共的身体(如朱德等人)、代表妇女的身体(如蔡畅、邓颖超等人)、代表革命军人的身体(如刘伯承、林彪、徐向前等人)、代表爱国商人的身体(如李烛尘等人)、代表社会主义下新知识分子的身体(如张奚若、许德珩、翦伯赞等人)以及代表爱国华侨的身体(如陈嘉庚、司徒美堂)等身体类型。具体情况可见下表3:

表3 起草者的身体类型

如此一来,具有生物学意义的身体被赋予了象征性意义,代表着不同的群体和社会阶层,成为某类身体的代表。新政权在起草和制定宪法的过程中充分考虑到社会中各类型身体的存在,有选择性地划定新政权所认同的身体类型,并从中挑选出典型代表,目的就是为了整合各类身体,将其吸纳到新政权的统御之下。例如,华侨、民族资本家、民主人士等都被新政权充分吸收,夯实新政权的治理基础。在宪法制定过程中,各个群体的代表们对于宪法条文的讨论可以充分说明这一点,身体类型成为国家权力配置的重要基础。

二、身体类型与国家权力配置

在宪法的起草和制定过程中,形成了多元化的身体类型。在新政权的倡导下,本属于生物学意义的身体被赋予了特殊的内涵。这些被抽象出来的身体类型大体上代表了某类社会群体或阶层的力量,在国家权力分配过程中代表它们进行博弈。宪法作为根本大法,必然涉及国家权力的配置,因此宪法也就成为身体之间进行“激烈争夺”的场域。下文将从宪法起草制定过程中关于人民概念、政体、国体以及公民权利义务等问题的讨论入手,讨论身体类型与国家权力配置的关联。

(一)宪法中的“人民”概念

《共同纲领》中的一些总则性规定基本上是以毛泽东“论人民民主专政”一文为指导,其中关于“人民”的概念更是延续毛泽东的观点。1949年6月30日,毛泽东在中国共产党成立二十八周年之际,发表“论人民民主专政”一文,提出了人民民主专政的构想。首先,他回答了“什么是人民”的问题。“人民是什么?在中国,在现阶段,是工人阶级,农民阶级,城市小资产阶级和民族资产阶级。这些阶级在工人阶级和共产党的领导之下,团结起来,组成自己的国家,选举自己的政府,向着帝国主义的走狗即地主阶级和官僚资产阶级以及代表这些阶级的国民党反动派及其帮凶们实行专政,实行独裁,压迫这些人,只许他们规规矩矩,不许他们乱说乱动。”〔8〕毛泽东:“论人民民主专政”,《毛泽东选集》(第四卷),人民出版社1991年版,第1475页。在这里,毛泽东将“人民”的范围界定为“工人阶级,农民阶级,城市小资产阶级和民族资产阶级”,并明确划定了“敌人”的范围,即“国民党反动派及其帮凶”。

从《共同纲领》的内容来看,“人民”主要是指“工人阶级,农民阶级,革命军人、知识分子、小资产阶级、民族资产阶级、少数民族、国外华侨及其他爱国民主分子”〔9〕“中国人民政治协商会议共同纲领”(1949年9月29日中国人民政治协商会议第一届全体会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第一册),中央文献出版社1992年版,第4页。。可见《共同纲领》中“人民”的范围要宽于毛泽东在“论人民民主专政”中的“人民”范围,还包括“少数民族”、“国外华侨”以及“其他爱国民主分子”等。对此,周恩来在《人民政协共同纲领草案的特点》中也认为“人民”概念包括“工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级,以及从反动阶级觉悟过来的某些爱国民主分子。”〔10〕周恩来:“人民政协共同纲领草案的特点”,载中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建国以来周恩来文稿》(第一册),中央文献出版社,第392页。这是周恩来于1949年9月22日向大会所作《关于〈中国人民政治协商会议共同纲领〉草案的起草经过和特点》报告的摘要部分。将“其他爱国民主分子”吸收进“人民”范围,无疑是新政权为了巩固人民民主统一战线的需要。但是,这是一种较为模糊化的界定方式,“爱国民主分子”在实际中很难加以准确认定,从而为日后“人民”概念的动态流变埋下了伏笔。“五四宪法”中对“人民”的范围并未明确界定,也没有谈及统一战线的具体组成情况,只是简略地提到“已经结成以中国共产党为领导的各民主阶级、各民主党派、各人民团体的广泛的人民民主统一战线”。〔11〕“中华人民共和国宪法”(1954年9月20日第一届全国人民代表大会第一次会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第五册),中央文献出版社1992年版,第521页。但是,刘少奇在1954年9月15日《关于中华人民共和国宪法草案的报告》中指出,“人民”包括工人阶级、农民阶级、城市和乡村的个体手工业者、其他非农业的个体劳动者、劳动人民的知识分子、民族资产阶级以及属于其他阶级成分的爱国人士。〔12〕刘少奇:“关于中华人民共和国宪法草案的报告”,载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第五册),中央文献出版社1992年版,第477~480页。从这些关于“人民”概念的阐述中我们不难看出,在此时的宪法理念中,不管是有意还是无意,似乎已经构成了一个固有的公式,即“人民=广泛的人民民主统一战线”。

审视新中国成立初期宪政实践,这种“人民”概念带来的后果主要有三。其一,由于“人民”更多的是一个政治概念,因而“人民”一词具有相对性,是相对于“敌人”而言的,这也为专政提供了依据。因此,在区分“人民”和“敌人”的概念之后,毛泽东接着又论及了人民民主专政的内涵:“对于人民内部,则实行民主制度,人民有言论集会结社等项的自由权。选举权,只给人民,不给反动派。这两方面,对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面,互相结合起来,就是人民民主专政。”〔13〕毛泽东:“论人民民主专政”,载《毛泽东选集》(第四卷),人民出版社1991年版,第1475页。人民民主专政实际上分为“民主”和“专政”两个部分,对人民实行民主,对敌人实行专政。因此,在“人民”概念之下,民众的身体被区分为“人民”和“敌人”两大类别,分别采取不同的治理策略。不属于“人民”范畴的身体(如反革命的身体、地主的身体、官僚资本家的身体等)当然也就不能在制宪过程中表达需求,因为它们是专政的对象,也就并不被新政权所尊重。其二,由于“人民”概念的政治性,因此,它的内涵会随着社会条件的变化而有所改变,尤其是“人民”的范围会在不同的历史时期根据需要进行扩大或缩小,将一些身体类型排除或吸纳进“人民”之中。这种处理方式势必加大了身体之间的暴力对抗,例如土改中的阶级斗争、镇压反革命等。其三,由于“人民”概念的至高无上性,因此民主和法制只不过是“人民”共同意志的产物,是服务于人民的工具。这与卢梭的“人民公意”有异曲同工之妙,法国大革命之后的二百年间,“人民”成为一切事物的最高宰制,那些冠以“人民”名义的革命行动极大地践踏了法制,将社会引向暴力与血腥。正因如此,“人民”概念并不利于社会主义法制传统的形成。

(二)国体、政体与身体

1954年《宪法》中第1条是关于国家性质的规定:“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。”这里的“人民民主国家”主要包括两个方面的含义:第一,按照马克思的国家观,国家是阶级统治的工具,因此“人民民主国家”就是指“人民民主专政”;第二,人民民主国家尚未成为社会主义国家,这与当时国内外社会主义发展形势是有关的。〔14〕参见许崇德:《中华人民共和国宪法史》(上卷),福建人民出版社2003年版,第179页。这与1949年《共同纲领》中关于国体的规定有着明显的不同之处。《共同纲领》序言规定:“中国人民民主专政是中国工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级及其爱国民主分子的人民民主统一战线的政权,而以工农联盟为基础,以工人阶级为领导。”〔15〕“中国人民政治协商会议共同纲领”(1949年9月29日中国人民政治协商会议第一届全体会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第一册),中央文献出版社1992年版,第1页。从1949到1954年间,国内的阶级力量对比发生了巨大的变化,逐渐形成了以工人阶级和农民阶级为主体的阶级结构。

在国家性质的确定上,人民民主专政中对“人民”概念的解释,正好涵括了多种身体形态,既有工人阶级的身体,也有农民阶级的身体,还有其他爱国民主人士的身体等。这样,从国家性质的角度来看,人民民主统一战线虽然可以包括多种身体类型,但国家政权始终以工农联盟为基础,由工人阶级领导。这是新政权区别于历史上以往政权的主要标志,表明了无产阶级专政的国家性质。这带来的另一个问题就是,以阶级作为定义国家性质的前提和基础,在人民民主国家中,工人阶级为领导阶级,工农联盟为国家的基础。因此,工人和农民成为国家真正的“主人”,是新政权所依赖的主要力量。除此之外的阶级,在国家政治秩序等级中毫无疑问将被排在工农阶级之后,有些阶级甚至成为政治上的贱民(如地主阶级、官僚资产阶级等),更无从谈起政治参与的可能性。

1949年《共同纲领》第12条规定:“中华人民共和国的国家政权属于人民。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。各级人民代表大会由人民用普选的方法产生之。各级人民代表大会选举各级人民政府。各级人民代表大会闭会期间,各级人民政府为行使各级政权的机关。国家最高政权机关为全国人民代表大会。全国人民代表大会闭会时间,中央人民政府为行使国家政权的最高机关。”〔16〕“中国人民政治协商会议共同纲领”(1949年9月29日中国人民政治协商会议第一届全体会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第一册),中央文献出版社1992年版,第4页。此条文是关于政权组织形式(政体)的规定。从1949年到1954年间,随着国内形势的改变,政权组织形式在“五四宪法”中被相应作出调整。“五四宪法”第2条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”在这里,将“各级人民政府”删掉,一切权力属于人民,只有“全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”才是最高权力机关,人民政府只不过是权力的执行者。如此一来,宪法将国家权力明确分配给全国人民代表大会,以此作为新政权的基本组织形式。

全国人民代表大会中的“代表”是从人民中选举产生,“人民”的范围又由国家性质决定。不属于“人民”的群体当然不能成为国家权力的拥有者,这些身体是排除在国家权力之外的。正因为共产党所建立的新政权具有这种阶级“排他性”品质,以至于“国”具有一种工具和过渡性质。在马克思的理论中,无产阶级专政只是作为实践和过渡到共产主义社会的一个阶段,它并不是恒常的统治形式。因此,国体和政体的过渡性质,实际上被赋予了两个重要使命:一是对抗、警惕以及消灭任何具有资产阶级性质的社会力量;二是改造人的身体与生活,以为共产主义社会的到来进行铺路。从这个意义上理解,人民代表大会制度将权力赋予人民,目的是为了调动“人民”身体,让“人民”在新政权的领导下踊跃参与到社会主义建设实践之中,特别是推动上述两个目标的实现。新政权的国体、政体建构与权力归属形式,充分表现出它对社会和个体控制的彻底性。尽管《共同纲领》将其称为“人民民主专政的共和国”,彰显出新政权的“共和”政体性质,但是这并无法消减新政权通过政治权力对个体和身体的控制与穿透力度。〔17〕参见黄金麟:《政体与身体:苏维埃的革命与身体,1928—1937》,台北:联经出版事业股份有限公司2005年版,第50~51页。通过赋予“人民”当家作主的“主人翁”地位,充分调动个体的参政意识,一方面身体积极归属和依附于新政权治理体系,另一方面国家也将身体纳入新政权的治理体系之中。

根据“五四宪法”第23条的规定:“全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、军队和华侨选出的代表组成。全国人民代表大会代表名额和代表产生办法,包括少数民族代表的名额和产生办法,由选举法规定。”〔18〕“中华人民共和国宪法”(1954年9月20日第一届全国人民代表大会第一次会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第五册),中央文献出版社1992年版,第525~526页。从这里可以看出,“五四宪法”将代表名额和代表产生办法指引到1953年制定的选举法方面。1953年3月1日公布施行的《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》(以下简称《选举法》)第3条规定:“全国人民代表大会之代表,省、县、和设区的市人民代表大会之代表,由其下一级人民代表大会选举之。乡、镇、市辖区和不设区的市人民代表大会之代表,由选民直接选举之。”〔19〕“中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法”(1953年2月11日中央人民政府委员会第二十二次会议通过,1953年3月1日中央人民政府公布施行),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第四册),中央文献出版社1992年版,第24页。《选举法》还规定了各级代表产生的名额,如乡镇人大代表的名额,人口在二千以下者,选代表十五人至二十人;人口超过二千者,选代表二十人至三十五人。这种“直接选举+间接选举”的模式极大地扩大了新政权的基础,以往政权尽管为有效控制基层社会付出诸多努力,但始终无法实现这一目标。杜赞奇对华北农村的研究表明,晚清至民国时期,宗族组织和家族势力在农村治理中所占据的主要地位,以至于国家权力不得不与之协商与妥协。〔20〕可参见美国学者杜赞奇在华北乡村社会治理与地方权力文化网络之间关系方面所作出的研究。[美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社2010年版。黄宗智的研究也表明,帝国的权力无法深入县级以下,县以下的治理模式实际上是代表国家权力的州县官与乡绅之间的共同治理,即被称为“集权的简约治理”模式。〔21〕[美]黄宗智:《过去与现在:中国民事法律实践的探索》,法律出版社2009年版,第78页。然而,共产党政权却极大地扭转了这一局面,这不仅在于新政权强大的动员能力,而且还在于新政权在制度设计上所具备的前瞻性。人大代表的产生将行政级别与行政区划结合起来,尤其是基层乡镇人大代表的产生更是以直选的方式进行,极大地提高了人民对新政权的信任度,激发了人民密切配合并参与国家治理的积极性,国家权力也就顺利地深入到基层社会。人民代表大会制度覆盖面之广,以至于一切身体(当然,属于专政对象的身体除外)在这种制度中都能够找到相应的代表,人民也会充分相信可以以此为依托表达自己的利益诉求。最终,通过人民代表大会制度这种政权组织形式,身体被国家权力牢牢控制,超越了以往任何政权。

三、通过宪法对身体的治理:权利与义务

毋庸置疑,国家权力的配置是从宏观上进行的制度设计,立足于最为广泛的“人民”范围内对身体进行调动和控制。倘若从微观的角度进行考察,宪法对身体的治理还体现在宪法对公民权利与义务的设定上。权利与义务的精心设计和安排,无疑表达了国家对身体的治理策略和意图,更表现出国家塑造“社会主义新人”的目标。

1949年《共同纲领》已经涉及公民的权利与义务问题。《共同纲领》第一章总纲中第4条是关于人民依法享有“选举权和被选举权”的规定;第5条是关于“人民享有思想、言论、出版、集会、结社、通讯、人身、居住、迁徙、宗教信仰及示威游行自由权”的规定;第六条是关于“废除束缚妇女的封建制度、男女平等和男女婚姻自由”的规定;第7条是关于“剥夺反动分子、封建地主以及官僚资本家政治权利”的规定;第8条是关于“国民保卫祖国、遵守法律、遵守劳动纪律、爱护公共财产、应征公役兵役和缴纳赋税义务”的规定;第9条是关于“各民族享有平等权利和义务”的规定。〔22〕“中国人民政治协商会议共同纲领”(1949年9月29日中国人民政治协商会议第一届全体会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第一册),中央文献出版社1992年版,第2~3页。

从《共同纲领》关于公民权利义务的规定中,至少可以得出三个结论。第一,“人民”和“国民”的权利与义务分配并不是对等的。人民享有广泛的权利,也承担相应的义务。如第4条中的选举权与被选举权、第5条中的思想、言论、出版、结社等自由权、第6条中的男女平等、婚姻自由权等。但是,在第8条关于义务的规定时,却使用的是“国民”概念。〔23〕周恩来在报告中指明了“人民”和“国民”的区别。他认为,“‘人民’是指工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级,以及从反动阶级觉悟过来的某些爱国民主分子。”而官僚资产阶级和地主阶级在改造之前并不是“人民”范畴(但可称为“国民”),只有通过没收其财产和土地,强迫劳动,将其改造成为新人后才能加入“人民”范畴。由此可见,“国民”的外延要比“人民”广。参见周恩来:“人民政协共同纲领草案的特点”,载中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建国以来周恩来文稿》(第一册),中央文献出版社,第392页。换言之,一些“国民”(如尚未改造为“新人”的地主阶级、官僚资产阶级等)并不享有“人民”所具有的上述第4条至第6条的权利,却要与“人民”一起承担第8条所规定的义务。这种刻意地区分和排除的做法,无疑是出于治理的需要,通过权利与义务在不同身体之间分配的不均衡状态进行分化和瓦解。然而,身体享有权利与义务的资格又是由新政权加以确定,而且加以区分的标准也主要是阶级、政治身份、历史出身等。那些不享有权利却承担更多义务的“国民”的身体在实践中势必无法得到相应的保护,相反却承受更多的剥夺。第二,各民族之间权利与义务的条件是一致的,并不因为民族身份的不同而导致权利的减少。这当然是新政权扩大民主统一战线的需要,也是对少数民族地区进行治理的需要。但是,即使对各个民族而言,也要区分“人民”和“国民”身份,加以明确的区分与限制。第三,对于反动分子、封建地主以及官僚资本家的政治权利明确加以剥夺,但是只要他们在劳动中改造自己,成为新人之后,仍然可以赋予其相应的权利与义务。这对新政权视为的“敌对分子”而言,既是强制打击,也是政策性的鼓励,实行的是“宽大与镇压”相结合的治理策略,能够更大地争取这些所谓的“敌对分子”加入到社会主义建设之中。

“五四宪法”同样如此,但比《共同纲领》要更为详尽具体。“五四宪法”第三章专门规定“公民的基本权利和义务”。其中,第85条是关于“公民在法律上平等权”的规定;第86条是关于“选举权与被选举权”的规定,即公民不分民族、种族、性别、职业等都具有选举权与被选举权,而且特别强调妇女享有与男子平等的选举权与被选举权;第87条是关于“言论、出版、集会、结社、游行、示威等自由权”的规定;第88条是关于“宗教信仰自由”的规定;第89条是关于“人身自由”的规定;第90条是关于“住宅不受侵犯、通信自由、居住权和迁徙权”的规定;第91条至第93条是关于“劳动权”的相关规定;第94条是关于“受教育权”的规定;第95条是关于“国家保障公民进行科研、文艺创作及其他文化活动自由”的规定;第96条是关于“男女平等”规定;第97条是关于“公民控告权和取得赔偿权”的规定;第98条是关于“保护华侨正当权益”的规定;第100条是关于“必须遵守宪法和法律,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,尊重社会公德”的规定;第101条是关于“公共财产神圣不可侵犯和保护公共财产的义务”的规定;第102条是关于“纳税义务”的规定;第103条是关于“保卫祖国和服兵役义务”的规定。〔24〕“中华人民共和国宪法”(1954年9月20日第一届全国人民代表大会第一次会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第五册),中央文献出版社1992年版,第539~542页。

以上是“五四宪法”关于公民权利义务的规定。首先,从制度设计上来看,应该说比《共同纲领》更为全面具体,涉及公民权利与义务的各个方面。如果单纯地从条文内容来看,“五四宪法”关于公民权利与义务的设定,主要是为了塑造出“平等和自由”的身体。在选举权与被选举权方面、在女性地位方面以及在民族之间都赋予了平等权,消除彼此之间在权利享有上的差异。而在言论、出版、集会、宗教信仰、人身以及通信等方面均享有自由权,任何人包括公权力在内都不能加以干涉。这种前所未有的赋予身体高度自由和平等内涵的做法,无疑为新政权存在的合法性基础完成了重要证明。新政权的存续需要更多地争取身体,特别是在建设社会主义的过程中,身体的自由和平等可以提供重要的劳动力支持。国民党政府在这方面是无法与共产党领导的新政权相抗衡的,其动员能力与控制手段都无法深入到民众的身体层面。黄仁宇先生将这种社会结构描述为“潜水艇式加肉面包”,深刻反省了国民党在对底层治理手段方面的不足。其次,“五四宪法”对于身体的这种处理方式,还有另一个重要的意义就在于,打破旧有三纲五常对身体的束缚,通过赋予身体的自由和平等权,将“被束缚的身体”变为“自由态的身体”,从而为党国体制重新控制身体提供可能(笔者在下文关于“法权身体与婚姻法的表达与实践”的讨论中还会进一步论证这一判断)。再次,虽然“五四宪法”对于身体的治理仍然带有明显的阶级特色,但在“公民的权利义务设定”上尽量抹去阶级性。尽管在“宪法”文本的其他地方总体上仍然采取的是“人民”概念,但在表达“公民的权利与义务”时采用的是“公民”概念,不再使用“国民”概念。根据1954年5月29日宪法起草委员会第四次会议的讨论情况,法律小组认为“人民”和“公民”的主要区别就在于:“‘人民’通常是用于‘集体’意义的,而‘公民’总是用于‘个别’意义的。‘人民’是政治概念,指的是各民主阶级;‘公民’是法律概念,表明在法律上的地位。”〔25〕许崇德:《中华人民共和国宪法史》(上卷),福建人民出版社2003年版,第132~133页。使用“公民”的概念是为了突出“个体”的意义,体现了身体的个别性价值。通过权利与义务体系的精心设计和计算,从个体层面对身体进行调整,使每个个体都能切身感受到新政权为自身创设的权利。最后,值得注意的是,从“五四宪法”的文本结构来看,公民的基本权利和义务被列在第二章“国家机构”之后,这实际表明了宪法中“国”与“民”之间关系的混乱。田家英的理由是:公民的权利是由国家赋予的,在政治制度中产生的。但也有反对意见认为,应该先有公民的权利才有国家。“国”与“民”之间的这种先后关系所折射出的宪法理念是,“国”优先于“民”,过于“强调了国家权力对公民权利形成与实现过程中的作用”。〔26〕韩大元编:《1954年宪法与中国宪政》(第二版),武汉大学出版社2008年版,第328页。

四、隐喻身体:新中国成立初期宪法意蕴的思考

如果我们从身体的视角来考察新中国成立初期宪法制定与实施的基本情况,就会发现宪法与身体之间存在着紧密的关系。这种关系不仅存在于“宪法起草过程”,同时也隐含于“宪法具体条文”之中。宪法中的身体是具有“隐喻性”的,国家制度的安排、权力的配置以及公民的权利义务之设定无不体现了身体的隐喻色彩。

在梅洛·庞蒂的“知觉现象学”中,身体是具有隐喻性的。隐喻不仅仅意味着事物之间的相似性与关联性,同时也意味着事物之间的过渡和转化。那么,在梅洛·庞蒂看来,“肉是一种镜像”,身体隐喻的原初物质是“肉”,这是连接一切事物的最为根本性的“存在”。“肉构成了身体,身体沉淀为语言,语言命名了事物,事物又缠绕上身体,身体与事物映现了肉。”〔27〕张尧均编:《隐喻的身体:梅洛—庞蒂身体现象学研究》,中国美术学院出版社2006年版,第201页。身体的这种隐喻特质,同时也意味着,身体并不会仅仅停留在“肉质”层面,会不断超越自身,向外界事物开放。再者,“事物与身体一样都是由‘肉’构成,它们原本是一体,存在于世界之网中。……事物之间的联系只有通过与身体的缠结才得以建立起来。……身体的隐喻性还投射到不可见的维度,并使之结晶、成形。……有一种‘历史的身体’,它指的是历史的发展有一种内在的‘逻辑’或‘意义’(精神),处在历史中的一切,如政治、经济、艺术、法律等等全都相互关联,构成一个有机统一的整体,它们共同影响着社会的发展”。〔28〕张尧均编:《隐喻的身体:梅洛—庞蒂身体现象学研究》,中国美术学院出版社2006年版,第202~203页。基于此,宪法的隐喻性可从多个角度加以理解和阐释。如果从宪法本身来理解,宪法的制度框架与具体条文就是外在的“肉身化”躯壳,而宪法条文背后蕴含的宪法精神与权力设置等就是它的“灵魂”;如果从宪法起草制定过程来理解,主体肉身之间的同质性是联系事物之间的纽带和基础,本属于生物意义的身体却由于身份等因素的影响,从而获得一种象征性意义,某种具有共通特性的身体隐喻着某种身体类型;如果从宪法治理的角度来理解,国家与个体之间的关系同样存在着身体隐喻性,强大的国家如同“利维坦”式的庞然大物,国家是由个别性的身体组成的,国家权力机关与权力执行机关的组成也如同身体各部位的有机构成,各自发挥着自身的功能,共同维持着国家秩序的和谐稳定;如果从公民个体层面来理解,公民个人的身体也具有隐喻性,生物性的身体通过权利义务的设定被建构成为社会性的身体,从而获得一种主体性,人成为抽象意义上的人,身体也才有可能成为治理的对象。笔者认为,新中国成立初期宪法制定与实施中身体的隐喻性特点,大致可以从上述四个角度进行理解和把握。

(一)宪法文本与宪法精神

《共同纲领》和“五四宪法”都只是宪法的躯壳化外表,而宪法条文背后蕴含的理念和精神却是宪法的“灵魂”。这是从梅洛·庞蒂“知觉现象学”中得出的推论。因此,身体与灵魂之间的对立统一关系同样在宪法文本与宪法精神之间得到体现。比较这两个宪法文本,我们发现,无论是《共同纲领》还是“五四宪法”,都表现出一个共同性的特点——阶级性。阶级性可谓是宪法文本的精神实质。《共同纲领》和“五四宪法”中关于“人民”的组成,就是依照社会阶级加以划分,人民民主专政是“以工农联盟为基础的,以工人阶级为领导的,联合工人阶级、农民阶级、小资产阶级等其他阶级共同构成的人民民主统一战线的政权”。可见,“人民=统一战线”的理论模式是贯穿于新中国成立初期宪法制定过程中的重要精神,《共同纲领》和“五四宪法”无不体现出了这一点。此外,两部宪法文本也充分体现了宪法的社会主义过渡特质。“五四宪法”序言指出:“从中华人民共和国成立到社会主义社会建成,这是一个过渡时期。国家在过渡时期的总任务是逐步实现国家的社会主义工业化,逐步完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。”〔29〕“中华人民共和国宪法”(1954年9月20日第一届全国人民代表大会第一次会议通过),载中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》(第五册),中央文献出版社1992年版,第520页。因此,在总体目标、国家制度设计、政权组织形式等问题上,无不体现了动员和团结全国人民完成过渡时期总任务的特点,身体也围绕这个目标被规范有序地组织起来。

(二)起草者的身体与身体类型

在《共同纲领》和“五四宪法”的制定过程中,一个重要隐喻性还在于,起草者的身体以及由此而抽象出的身体类型。从本质上来说,起草者首先呈现出来的都是生物性的身体。但是,为什么这些身体被列入国家宪法的起草制定者行列?其中一个很重要的原因就在于,宪法起草者身体所具备的象征性和代表性意义。如同前文表中所描述的情况,起草者实际上是代表着某一种社会群体和社会阶层的力量,他们的身体能够充分代表某类身体的诉求。例如,沈钧儒等人的身体,代表着“前清旧知识分子后转向革命的身体”;傅作义等人代表投诚的国民党军人等。在宪法的起草和制定过程中,共产党建立的新政权有意地挑选各种身体类型的代表者。我们看到,通过“肉身”的隐喻,宪法文本与社会各阶层力量紧密结合起来,抽象且具有代表性的身体类型已经获得一种象征性的意义,至少从表面上看来,社会上存在的各类身体均能在国家根本大法的制定中找到相应的代表(当然未经改造的地主阶级等是专政的对象,身体也就不被纳入其中)。如此一来,新政权通过宪法的制定,将社会上存在的身体广泛调动起来,凝聚在宪法之下,凝聚于社会主义建设之中。

(三)国体与政体中的身体隐喻

在国家性质和政权组织形式上,同样体现出了身体的隐喻性。首先,正如前文所说,“人民民主专政”中的“人民”就是一个相对性概念。官方对“人民”的表述主要是从阶级的角度进行,具体包括“工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级以及其他爱国民主分子”。这种阶级划分的方式,实际上就是对身体的区隔。(笔者将在“阶级身体:土改中的身体建构”一章中进一步讨论这一问题)

在政权的组织形式方面,身体的隐喻也随处可见。国家的一切权力归人民行使,人民通过选举代表行使权力。然而,从新中国成立初期的人民代表大会制度设计来看,“代表”的选举正是选举出具有代表性身体的过程。特别是县以下政权实行直接选举方式,毋庸置疑,直选方式不可能选举出国家权力所区隔和排斥的身体(即那些不属于“人民”范畴的身体)。所以,“利维坦”式的国家虽然是由单个个体组成的“庞然大物”(在新中国成立初期以至很长一段时间,“国”大于一切,具有至高无上的地位,“民”的个体差异性往往被抹杀,国家是最为强大的存在),〔30〕有学者从“文革”时期的服装样式统一性角度证明“国”大于“民”的现象。国家对个体的规训也体现在服装方面,试图抹杀个体差异性,表征社会区隔。参见孙沛东:《时尚与政治:广东民众日常着装时尚(1966—1976)》,人民出版社2013年版,第119~176页。但是,组成“利维坦”的个体并不包括被视为“阶级敌人”的“异己分子”。

从国家机关的设置情况来看,大致分为权力机关、行政机关、司法机关、监督机关以及军事机关等。这些机关与国家的关系正如同身体器官与身体一样,通过各自功能的发挥共同组成一个有机的整体。如果将两者进行类比,那么全国人民代表大会就如同人的大脑,而行政机关如同躯干,军事机关如同四肢等。这正是身体在国家机关组成方面的隐喻性。正如涂尔干所说,现代社会是一个分工明确,有机团结的整体,结构功能主义进路可以很好地说明这种隐喻性的存在。

(四)公民权利义务设定与身体的社会建构

公民的权利义务设定在新中国成立初期宪法特别是“五四宪法”中占据重要地位,内容涉及广泛,包括公民的选举权与被选举权、言论自由、出版自由、信仰自由、迁徙自由等多方面。如果从身体角度进行审视,通过宪法对公民进行权利义务的设定,实际上是将生物意义的身体建构成社会意义的身体。身体的社会建构赋予身体以主体性地位,人如同宪法所宣示的那样,人民成为国家的“主人”,权利是人之为“人”的根本。身体社会建构更为重要的意义还在于,由于法律具有普遍性,本身并不立足于对单个的人进行调整,而是从整体意义上进行治理。“人”这一概念本身既具有整体性又具有单个性,而且更多的显示得是生物性。只有将“人”建构成“公民”,才能赋予其法律意蕴,将其纳入法律的凝视之下。“公民”概念的核心就在于“权利和义务”,公民是权利义务的主体,公民的身体是权利义务的载体。正如学者指出,“宪法上的人(人格),以及人的各种基本权利,其实都是以‘身体’为载体,并借助这个‘平台’展开的,乃至形成了一整套体系。反之,宪法对身体的态度,也可以作为我们认识宪法,乃至进而认识宪法所立足的社会性建制的一个活生生的指标。”〔31〕林来梵:“‘身体宪法学’入门随谭”,载《浙江社会科学》,2009年第1期,第124页。新中国成立初期宪法首次使用“公民”概念,正是对身体进行社会建构的过程,也是我们认识“五四宪法”社会建构性的关键所在。尽管在后续的政治运动中,“公民”又回到了“人”本身,但是这仍然为身体的社会建构开了先河,为通过法律对身体的治理作出了有益的尝试(众所周知的事实是,“公民”概念一直延续到今天)。

五、结语

回顾新中国成立初期宪法的制定过程,反思宪法文本本身,进而揭示宪法与身体的关联,是本文所努力的方向。概言之,这种研究进路试图为学界理解新中国成立初期宪法的制定与实施提供一种新的视角。

《共同纲领》是新中国成立后起临时宪法作用的一部宪法性文件,“五四宪法”是第一部具有社会主义性质的宪法,体现出过渡时期特点。尽管“五四宪法”从形式和内容上大量地借鉴了苏联宪法〔32〕关于苏联宪法的具体内容可参见《斯大林关于苏联宪法草案的报告/苏联宪法(根本法)》,人民出版社1954年版,第41页以下。另可参见[苏联]列文:《苏联国家法概论》,杨旭、王之相译,人民出版社1954年版。(这一点在宪法理念和具体规定上都比较明显),但是“五四宪法”作为新中国的第一部正式宪法也表现出了独特之处。无论是制宪主体的合法性,还是国体、政体的规定,都准确地总结了经验,体现了原则性与灵活性的统一(毛泽东语)。本文首先从两部宪法文本的起草者身体入手,进而归纳总结出宪法起草者的身体类型。通过研究发现,两部宪法起草制定中的身体类型呈现出多元化的趋向,其中既有国民党投诚军官,又有革命军人;既有旧知识分子,又有新知识分子。可见,新政权在宪法制定中综合了社会上多方面的力量,表达了多种身体诉求。之所以如此,实际上是试图巩固和扩大新政权存在的基础,将更多的身体纳入新政权的统御之下,为新政权完成合法性证明。所以,身体类型的多元化是新中国成立初期宪法制定的第一个特点。

其次,在本文第一部分论证的基础之上,本文试图阐述“身体类型与国家权力配置”之间的关系。宪法中的“人民”概念外延较为广泛,但总体上是以阶级为判断的依据,而“人民”概念又是国体和政体的核心问题。正是由于“人民”概念的这种阶级性,人民民主专政和人民代表大会制度并不对每一个个体适用,某些身体是被排斥于人民政权之外的。从“人民”、“国民”到“公民”,新政权试图打破宪法的这种身体阶级化区隔,体现出了此时宪法的进步性。然而,“公民”概念并没有最终取代“人民”概念,身体的阶级化区隔反而在“左”的影响下愈演愈烈。

再次,公民的权利与义务设定是宪法对身体进行治理的重要方式。只有将自然意义上的身体建构为社会意义的身体,法律才有可能进行一种整体上的治理。宪法中正是通过设定公民的权利与义务,将身体的生物性祛除,彰显其社会性,从而完成了身体的社会建构过程。身体被社会建构之后,国家对身体的治理才成为可能。身体是宪法权利义务的“载体”,被赋予权利义务的身体被纳入到国家的治理之中,为国家组织和调动。这正是新中国成立初期宪法设定公民权利义务的意义所在。

最后,笔者从梅洛·庞蒂的“知觉现象学”出发,将“宪法与身体”的关系概括为“身体的隐喻性”。这种隐喻性表现为四个维度,即“宪法文本和宪法精神”、“起草者的身体与身体类型”、“国体与政体中的身体隐喻”以及“公民权利义务设定与身体的社会性建构”。上述四个维度中无不最终共同指向“身体的隐喻”这一问题,“隐喻身体”是通过宪法对身体治理过程的重要诠释。这一观点是本文对新中国成立初期宪法制定的重要总结。

值得注意的是,新中国成立初期宪法虽然具有重要的进步意义,但其中的不足也是明显的。首先,从制度层面来看,“五四宪法”虽然规定人民代表大会是监督机关,但并未制定相关的监督程序。其次,在公民的基本权利方面,宪法所规定的各项基本权利在实践中也没有得到相应的保护,尤其是在政治运动的冲击下更是显得苍白无力。再次,在集体和个体之间发生利益冲突时,公民的基本权利和义务也会让位于国家,国家权力具有无限性,而个人权利的保障却是有限的。最后,“五四宪法”的制度设定中并没有对个人权力进行有效限制,以致出现个人权力的膨胀和“人治”。正是由于宪法制度设计上的不足,才导致后期“左”倾思想的盛行和基本人权保障的缺失。身体最终沦为国家权力肆意凌虐的场所,以致在很长的一段时间内无法祛除“至高”权力所带来的“阴霾”。

陈寒非,法学博士,首都经济贸易大学法学院讲师。